- •2.1.2. Принцип работы центробежных насосов

- •2.1.3. Основные и подпорные центробежные насосы для магистральных трубопроводов

- •Характеристика подпорных насосов

- •2.1.4. Характеристики магистральных насосов

- •2.2. Эксплуатация нефтеперекачивающих станций

- •2.2.1. Основные сведения о магистральных трубопроводах

- •2.2.2. Классификация нпс и характеристика основных объектов

- •2.2.3. Генеральный план нпс

- •2.2.4. Технологическая схема нпс

- •2.2.5. Конструкция и компоновка насосного цеха

- •2.3. Вспомогательные системы насосного цеха

- •2.3.1. Система разгрузки и охлаждения торцевых уплотнений

- •2.3.2. Система смазки и охлаждения подшипников

- •Насосы, используемые в системе маслоснабжения насосных агрегатов

- •2.3.3. Система откачки утечек от торцевых уплотнений

- •2.3.4. Средства контроля и защиты насосного агрегата

- •2.3.5. Система подачи и подготовки сжатого воздуха

- •2.3.6. Система сглаживания волн давления

- •Клапан регулирования давления Флексфло

- •Аккумулятор

- •Разделительный бак

- •Дроссельный клапан

- •Насосная установка и резервуар разделительной жидкости

- •Трубные коллекторы

- •2.4. Резервуарные парки нефтеперекачивающих

- •2.4.1. Общие сведения о резервуарных парках

- •2.4.2. Современные тенденции в сооружении и эксплуатации резервуаров. Полистовой метод сборки стенок резервуара

- •Новые решения по сооружению оснований резервуаров на нестабильных грунтах

- •Предотвращение образования и удаление уже образовавшихся нефтеосадков из резервуаров

- •2.5. Учет нефти и нефтепродуктов

- •2.5.1. Методы измерения количества нефти и нефтепродуктов

- •2.5.2. Погрешности измерений

- •2.5.3. Математические модели методов измерений массы нефтепродуктов и их погрешностей

- •2.5.4. Средства измерения количества нефти на нпс, конструктивные особенности и области применения

- •Номенклатура счетчиков "Турбоквант"

- •Скорость распространения ультразвука

- •2.5.5. Эксплуатация и поверка счетчиков

- •2.5.6. Системы измерения количества и качества нефти

- •Состав сикн

- •Основные требования к эксплуатации сикн, основанной на объемно-массовом динамическом методе

- •Состав сикн при массовом динамическом методе измерений

- •Обеспечение единства измерений.

- •2.5.7. Радиолокационные системы измерения уровня жидкости в резервуарах

- •Глава 3

- •3.2. Классификация компрессорных станций. Назначение, состав сооружений и генеральные планы компрессорных станций

- •3.3. Основное и вспомогательное оборудование компрессорных станций

- •3.3.1. Компрессорные станции с поршневыми гпа

- •Основные технические показатели поршневых гпа

- •3.3.2. Компрессорные станции с центробежными газотурбинными гпа

- •Основные параметры центробежных нагнетателей газа

- •Основные параметры центробежных нагнетателей газа

- •Основные технические показатели газотурбинных гпа Таблица 3.6

- •Агрегат гтк-10

- •Агрегат гтн-6

- •Агрегат гпа-ц-6,3

- •Агрегат гпа-10

- •Агрегат гтн-16

- •Агрегат гпа-ц-16

- •Агрегат гтн-25

- •Газоперекачивающие агрегаты серии "Урал"

- •Основные технические характеристики базовых вариантов гпа типа "Урал"

- •3.3.3. Кс с электроприводом

- •Основные технические показатели электроприводных гпа

- •3.3.4. Компоновка компрессорных цехов

- •3.4. Технологические схемы компрессорных станций

- •3.4.1. Требования норм технологического проектирования при разработке технологических схем кс магистральных газопроводов

- •Нормы потерь давления в технологической схеме кц

- •3.4.2. Технологическая схема газотурбинного компрессорного цеха с полнонапорными центробежными нагнетателями

- •3.4.3. Технологическая схема газотурбинного компрессорного цеха с неполнонапорными центробежными нагнетателями

- •3.4.4. Технологическая схема компрессорного цеха с газомотокомпрессорами

- •3.5. Системы очистки технологического газа

- •Технические характеристики аппаратов очистки газа

- •3.6. Системы охлаждения технологического газа на компрессорных станциях

- •Техническая характеристика аво для охлаждения газа

- •3.7. Установки подготовки газатопливного, пускового, импульсного и для собственных нужд

- •Технические данные

- •3.8. Система маслоснабжения компрессорной станции и газоперекачивающих агрегатов

- •3.9. Измерение расхода и количества природного газа

- •3.9.1. Автоматические расходоизмерительные комплексы для однониточных пунктов учета газа

- •3.9.2. Автоматические расходоизмерительные комплексы для многониточных пунктов учета газа

- •Глава 4

- •Трубопроводная арматура, применяемая на насосных и компрессорных станциях

- •4.1. Общие сведения об арматуре

- •4.2. Запорная арматура

- •4.2.1. Задвижки

- •4.2.2. Краны

- •4.3. Приводы запорной арматуры

- •4.3.1. Электрические приводы

- •4.3.2. Пневматические приводы

- •4.3.3. Гидравлические приводы

- •4.4. Обратные клапаны

- •4.5. Предохранительные устройства

- •По виду нагрузки на золотник

- •По высоте подъема золотника

- •По связи с окружающей средой

- •По влиянию противодавления

- •По способу открывания клапана

- •По числу сопел

- •4.6. Регулирующие заслонки

- •____________________Глава5______________________ вспомогательные системы перекачивающих станций

- •5.1. Водоснабжение

- •Основные сведения по системам водоснабжения

- •5. Компрессорные станции мг

- •5.1. Технологические схемы компрессорных станций с центробежными нагнетателями

- •5.2. Технологические схемы компрессорных цехов кс магистральных газопроводов

- •5.2.1. Компрессорный цех

- •5.2.2. Обвязка неполнонапорных нагнетателей по типовой смешанной схеме соединения

- •5.2.3. Обвязка неполнонапорных нагнетателей по коллекторной схеме соединения

- •5.2.4. Обвязка полнонапорных нагнетателей

- •5.1.2. Источники водоснабжения и водозаборные сооружения

- •5.1.3. Противопожарное водоснабжение

- •5.2. Водоотведение

- •5.2.1. Виды водоотводящих сетей

- •5.2.2. Оборудование водоотводящих сетей

- •5.2.3. Особенности проектирования и эксплуатации водоотводящих безнапорных трубопроводов

- •5.2.4. Очистка нефтесодержащих сточных вод

- •5.3. Теплоснабжение

- •5.3.1. Виды теплопотребления

- •5.3.2. Назначение и виды систем теплоснабжения

- •5.3.3. Характеристика теплоносителей

- •5.3.4. Источники теплоты

- •5.3.5. Использование теплоты на производственные нужды

- •5.3.6. Отопление зданий и сооружений

- •5.4. Вентиляция

- •5.4.1. Назначение и классификация систем вентиляции

- •5.4.2. Оборудование вентиляционных систем

- •5.4.2.1. Система естественной вентиляции

- •5.4.2.2. Система механической вентиляции

- •5.4.3. Особенности проектирования и эксплуатации вентиляции помещений перекачивающих станций

Скорость распространения ультразвука

Нефтепродукт |

Скорость ультразвука при температуре + 10°С, м/с |

Температурный коэффициент скорости ультразвука при 10 °С, м/с |

Бугульминская нефть (проба 2) 1418,5 3,88 Бугульминская нефть (проба 10) 1414,1 4,09 Мухановская нефть (проба 2) 1396,2 3,96 Мухановская нефть (проба 1 ) 1391,5 3,94 Девонская нефть (проба 1 ) 1374,5 3,87 Дизельное топливо зимнее (проба 108) 1370,6 3,91 |

||

При учете поправок на изменение скорости ультразвука в измеряемой среде ультразвуковые счетчики могут измерять с предельной погрешностью порядка 0,3 %.

Кроме рассмотренных четырех основных типов счетчиков, промышленное разви-тие получили электромагнитные счетчики. Эти счетчики измеряют электродвижущую силу, индуцируемую в потоке, пересекающем магнитное поле.

Поскольку электродвижущая сила возникает в движущемся в магнитном поле проводнике, этот метод применим только для электропроводных жидкостей. Для нефтей и нефтепродуктов, обладающих очень слабой электропроводностью, электромагнитные счетчики непригодны.

В калориметрических счетчиках в поток помещают тонкие чувствительные элемен-ты диаметром 5 мкм. Охлаждение чувствительного элемента зависит от скорости потока. В опытных образцах достигнута погрешность измерения порядка 1,5 —2 %. Работа счет-чиков с использованием луча лазера аналогична ультразвуковым счетчикам и основана на изменении скорости луча в потоке — эффекте Допплера.

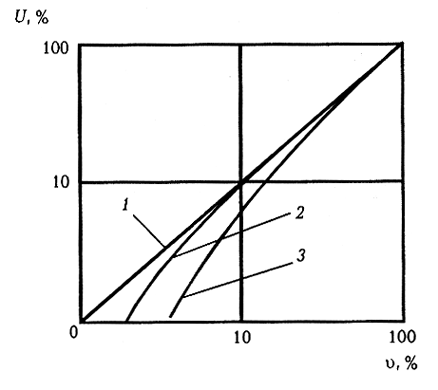

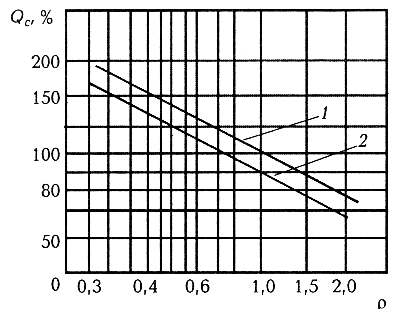

Основной метрологический характеристикой счетчика является коэффициент пропорциональности k, определяющий зависимость количества жидкости, прошедшей через счетчик, от частоты вращения ротора (для объемных и турбинных счетчиков) или от частоты возникновения вихрей для вихревых счетчиков. Значение коэффициента соответ-ствует числу импульсов на единицу объема жидкости и называется фактором счетчика. Из-за ряда причин значение фактора не остается постоянным во всем диапазоне расходов, измеряемых счетчиком. Сказываются влияние трения в подшипниках, неточности изго-товления, изменение структуры потока и т. п. У турбинных счетчиков в идеальном случае частота вращения ротора линейно связана со скоростью потока. В реальных условиях вследствие неравномерности потока, дисбаланса ротора, сжимаемости среды действии-тельная частота вращения будет отличаться от расчетной. Эти отличия определяют существование погрешности, особенно сказывающейся при малых значениях измеряемых расходов (рис. 2.46). При использовании счетчиков регламентируется нижнее значение расхода, при котором обеспечивается измерение с гарантированной погрешностью. Другой характеристикой счетчика является номинальный расход — наибольший длитель-ный расход, при котором погрешность показаний не выходит из установленных норм, а потери напора не создают в счетчике усилий, способствующих быстрому износу трущих-ся частей. Номинальный расход турбинных счетчиков Qс в зависимости от относительной плотности р можно определить по графику, представленному на рис. 2.47.

Рис. 2.46. Зависимость частоты вращения ротора турбинного счетчика от скорости жидкости υ:

1 — теоретическая зависимость; 2, 3 — кривые соответственно при малой и повышенной вязкостях

Рис. 2.47. Зависимость номинального расхода от плотности при расчетах по воде (1) и по нефти (2)

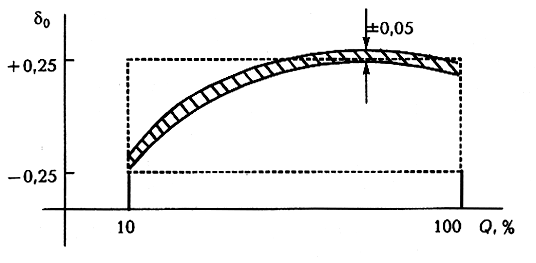

Верхним пределом измерений называется кратковременный (не более 1 ч) расход, при котором погрешность показаний и нагрузка на опоры не выходят за пределы, установ-ленные для данной конструкции. Наряду с погрешностью, т. е. максимальным отклоне-нием показаний от линейной характеристики во всем установленном диапазоне измеряе-мых расходов Q, для счетчиков различают повторяемость, т. е. возможную погрешность измерения в одной определенной заранее откалиброванной точке. Повторяемость χ у счетчиков значительно меньше погрешности δ0 (рис. 2.48). Погрешность и повторяемость определяют относительно суммарных показаний на указателе счетчика.

С изменением вязкости существенно нарушается эпюра скоростей потока по сече-нию. Из-за различия уровней и законов изменения коэффициента вязкого трения на различных режимах течения меняется закономерность торможения ротора силами поверх-ностного трения о поток. При одной и той же скорости потока это приводит к ускорению частоты вращения ротора при увеличении вязкости и к снижению его скорости - при уменьшении. Возникающая при этом погрешность может существенно превысить допус-тимые пределы. При отсутствии специальных устройств, компенсирующих влияние вяз-кости, для счетчиков всегда оговаривают пределы вязкости рабочей жидкости, в которых сохраняется номинальное значение погрешности.

Сигналы, получаемые от измерительных преобразователей на трубопроводе, воспроизводятся на показывающих приборах.

Рис. 2.48. Повторяемость турбинного счетчика

Основным показывающим прибором является сумматор, в котором определяется общее количество пропущенной жидкости. На сумматор периодически поступают им-пульсы в соответствии с частотой вращения ротора (объемные или турбинные счетчики), частотой срыва вихря (вихревые счетчики). В сумматоре эти импульсы умножаются на фактор счетчика и складываются с предыдущим значением пропущенного количества жидкости. При большой скорости поступления импульсов их счет выполняется на электронных указателях. Для повышения точности измерения обычно стремятся к достижению определенной частоты следования импульсов (до 500 Гц). Для удобства отсчета наряду с электронными указателями сумматоры снабжают электромеханическими указателями, показывающими в единицах объема жидкости и производящими счет с меньшей ско-ростью (до 10 Гц). Сумматор имеет также шкалу для воспроизведения расхода. Поскольку значение расхода определяется как число импульсов, поступившее за некоторое ограни-ченное время, точность измерения расхода ниже, чем измерения суммарного количества жидкости.

Наряду с основными приборами указания расхода и количества можно использо-вать ряд других приборов. К ним относят:

прибор-дозатор, обеспечивающий выдачу релейного сигнала для управления задвижкой при проходе через счетчик заранее заданного количества жидкости;

печатающее устройство, позволяющее после пропуска порции продукта отпечатать документ с указанием числа, шифра продукта или партии, отпущенного количества;

суммирующее устройство, воспринимающее сигналы от указателей ряда парал-лельно установленных счетчиков и показывающее суммарное количество нефти, пропущенной через все счетчики;

вычислительные устройства, обеспечивающие преобразование сигналов от счет-чика и датчика температуры и вычисление объема, приведенного к стандартной темпера-туре.

Для передачи измерений в устройство телемеханики вторичные приборы счетчиков имеют импульсный выход для значения количества и аналоговый выход - для суммарного расхода. Например, комплект аппаратуры счетчика "Турбоквант" включает предваритель-ный усилитель, искробезопасный блок, вторичный прибор. Предварительный усилитель типа LA-6/A служит для усиления сигнала от магнитоиндукционного датчика и передачи его на расстояние до 500 м.

Искробезопасный блок типа "Изолекс" обеспечивает искробезопасность цепей, соединяющих счетчик с вторичным прибором. При наличии "Изолекса" счетчик можно устанавливать во взрывоопасных установках любых классов, а "Изолекс" и вторичный прибор — в нормальных помещениях. Вторичный прибор счетчика "Турбоквант" типа TR-21 включает блок интегратора, осуществляющий счет поступающих импульсов и управление электромеханическим счетчиком. Для управления электромеханическим счетчиком используется делитель в пределах 1 — 9999, с помощью которого устанавли-вается соответствие числа поступивших импульсов стандартным единицам объема. Блок аналогового сигнала преобразует серию импульсов в единицу времени в сигнал 0 -5 мА, соответствующий измеренному расходу. В блоке интегратора имеется реле для управления дополнительным электромеханическим счетчиком.