- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •2. Предел числовой последовательности.

- •Вопрос 3.

- •Четность.

- •Периодичность.

- •2. Предел и непрерывность функции в точке.

- •Вопрос 9.

- •1) Основные теоремы дифференциального исчисления

- •2) Условие постоянства функции

- •3) Условие монотонности функции

- •4)Экстремумы функции одной переменной

- •5) Выпуклость графика функции, точки перегиба

- •6) Экстремумы функции нескольких переменных

- •Вопрос 9.

- •Вопрос 10.

- •10. Линейные операторы. Примеры и матричное представление. Матрицы линейных операторов в различных базисах. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора.

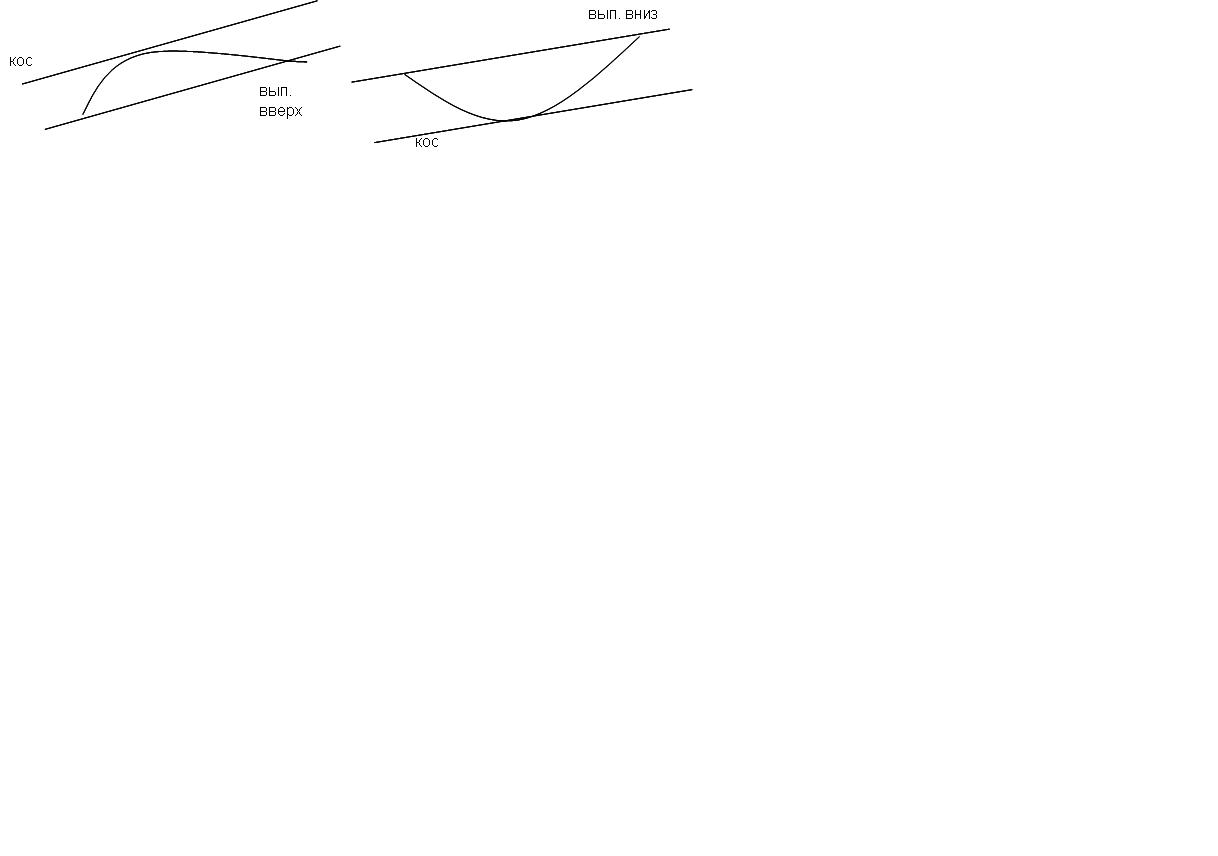

5) Выпуклость графика функции, точки перегиба

Пусть f(x) дифференцируема в каждой точке на (a,b)

График функции имеет выпуклость вверх(вниз), если график функции лежит не ниже (не выше) любой касательной (хорды) в точках абсциссы, к-рые (a,b)

M(x0,f(x0)) - точка перегиба графика функции, если существует такая U(x0), в пределах которой график имеет разные направления выпуклости слева и справа от точки x0

Т(Необходимое условие

точки перегиба) Пусть

f(x)

дважды непрерывна дифф. на (a,b)

, если x0

- точка перегиба

графика f(x),

то

![]()

Т(Достаточное условие точки перегиба) Пусть f(x) имеет в некоторой окружности точки x0, , тогда если в пределах указанной окрестности имеет разные знаки слева и справа от точки x0 , то график функции имеет перегиб в точке x0

Т(2 Достаточное

условие точки перегиба) Пусть

f(x)

трижды дифф. в точке x0

и

,

если

![]() ,

то x0

– точка перегиба

,

то x0

– точка перегиба

Т(3 Достаточное

условие точки перегиба) Пусть

f(x)

обладает производными до n-го

порядка в

![]() и

f(n+1)

в точке x0

, где

и

f(n+1)

в точке x0

, где

![]() - некоторое четное число, и пусть f(x0)=…=

f(n)(x0)=0

, а f(n+1)

(x0)

0

, тогда x0

– точка перегиба

графика функции f(x)

- некоторое четное число, и пусть f(x0)=…=

f(n)(x0)=0

, а f(n+1)

(x0)

0

, тогда x0

– точка перегиба

графика функции f(x)

6) Экстремумы функции нескольких переменных

Пусть z=

f(x1

, x2…xn)

определена в некоторой области D

![]()

Точка

![]() наз-ся точкой max(min)

функции f

, если существует

наз-ся точкой max(min)

функции f

, если существует

![]() ,

такая, что

,

такая, что

![]() вып-ся

неравенство:

f(x1

, x2…xn)

вып-ся

неравенство:

f(x1

, x2…xn)

![]() (

(![]() )

)

Т(Необходимое

условие) Пусть

f(x1

, x2…xn)

имеет в точке

![]() конечные

частные производные , тогда для того ,

чтобы f

имела в точке

экстремум необходимо, чтобы все частные

производные в этой точке =0

конечные

частные производные , тогда для того ,

чтобы f

имела в точке

экстремум необходимо, чтобы все частные

производные в этой точке =0

Т(Достаточное условие

экстремума 2-х переменных ) Пусть

f(x,y)

определена, непрерывна и обладает

непрерывными частными производными

первого и второго порядка в некоторой

окрестности стационарной точки (x0

,y0).

Пусть

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

тогда если AC-B2<0,

то f

не имеет экстремума в точке (x0

,y0)

,

тогда если AC-B2<0,

то f

не имеет экстремума в точке (x0

,y0)

Вопрос 9.

Системы линейных уравнений. Понятие о частном и общем решении. Равносильность систем. Классификация систем по количеству решений. Теорема Кронекера – Капелли. Способ Гаусса решения систем линейных уравнений.

О1:

Сист.m

лин. ур-й с n

неизвестными x1,

x2,…,x

n

над полем R

наз. системой уравнений вида:

где aij R ( i=1,…,m; j=1,…,n) наз. коэф-ми при неизв-х хj. Действ-е числа bi наз-ся свободными чл-ми.

![]() ,

,

![]() , …,

, …,

,

,

![]() ,

,

где а1, а2, …, аn, b – m-мерные арифметические векторы, а1, а2, …, аn, b Rm.

![]()

(2) – векторная запись линейных уравнений (1).

О2: Реш-ем СЛУ (1) наз. n-мерн. арифм. вектор (α1, α2,…, αn) Rn, если при подстановке в кажд. ур-е сист вместо неизв. хj , j=1,…,n, αj R,уравн-е превращается в верное числовое рав-во. О3: СЛУ наз однородной, если все своб.члены =0, в прот. случае слу наз. неоднородной. О4: СЛУ наз.совместной, если она имеет хотя бы 1 реш-е и несовместной в прот. случае. О5: СЛУ наз. определенной, если она имеет только 1 реш-е, и неопределенной, если она имеет >1го реш-я.

О6: Элементарными преобразованиями СЛУ наз.след. преобр-я:

перестановка местами люб. 2х ур-й сист; 2)* люб. ур-я системы на люб. действ. число, отличное от 0; 3)+ к люб. ур-ю сист. люб. др., умнож-го на люб. действ. число; 4)вписывание или вычеркивание из сист. ур-й вида: 0x1 + 0x2 + … +0xn = 0.

О7: СЛУ наз. ступенчатой, если ее расширенная матр. явл. ступенчатой.

Если в ступенчатой СЛУ число ур-й = числу неизв-х, то сист. им. 1ое реш-е, т. е. явл. определенной.

аii

≠

0, i=1,…,n

аii

≠

0, i=1,…,n

Если в ступенчатой СЛУ число уравн-й r меньше числа неизв-х n, то сист. имеет бесчисленное мн. реш-й, т. е. явл. неопределенной, при этом в системе линейных уравнений r главных неизвестных, n – r свободных неизвестных.

аii

≠ 0, i=1,…,r

аii

≠ 0, i=1,…,r

Если в ступенчатой системе линейных уравнений содержится уравнение вида 0x1 + 0x2 + … + 0xn = bn , bn ≠ 0, то она не имеет решений, то есть является несовместной. Две несовместные системы равносильны.

bn

≠ 0, аii

≠ 0, i=1,…,n

bn

≠ 0, аii

≠ 0, i=1,…,n

Идея метода Гаусса

Путем элементарных преобразований привести систему линейных уравнений к равносильной ей ступенчатой СЛУ: (4) или (5) или (6) и п.2.

В рез.преобр-й у нас послед-но произойдет исключ-е неизв-х: из 2го ур-я (аn ≠ 0) мы исключим x1, из 3го ур-я – x1 и x2 и т.д. в рез. таких преобр-й число ур-й в получ-й СЛУ равносильной дан. м. только уменьш-ся или остаться таким же числом, но не увел-ся, т. к. может пол-ся ур-е, в кот. все коэф-ты и b = 0.

В рез-те преобр-й дан. сист. м. б. след.о вида: 1.В ступенчатой СЛУ, равносильной данной, число уравн-й = числу неизв-х, тогда ступенчатая СЛУ, а значит и равносильная ей дан. сист., б.иметь 1 реш-е, т. е. они явл-ся определенными. 2. В ступенчатой СЛУ, равносильной дан., число уравн-й r меньше числа неизве-х n. В эт. случае СЛУ им. бесчисленное мн. реш., т. е. явл. неопределенной; где r главных неизв-х, n – r свободных неизв-х. 3. Ступенчатая СЛУ, равносильная данной, сод-т ур. вида 0x1 + 0x2 + 0х3 +… + 0xn = bn , bn ≠ 0. В этом случае СЛУ не имеет решений, т. е. явл. несовместной.

Пусть АMatm,nR, aij R ; i=1,…,n; j=1,…,n;

О8:Строчечным или (столбцовым) рангом матр.наз. ранг ее сист. строк (столбцов). О9: Рангом матр. наз.ее строчечный или столбцовый ранг.

Теорема ( критерий совместности системы линейных уравнений или Кронекера-Капелли) СЛУ (1) совместна <=> rang A = r =rang Ā, где Ā – расширенная матр.СЛУ(1).