- •Содержание

- •7. Идеальная среда

- •7.1. Уравнения движения для сжимаемой и несжимаемой идеальной среды

- •7.1.1. Замкнутая система уравнений сохранения для идеальной среды

- •7.1.2. Движение несжимаемой среды

- •7.1.3. Изоэнтропическое движение

- •7.1.4. Граничные и начальные условия

- •7.2. Уравнение Бернулли

- •7.2.1. Потенциальное движение идеальной среды

- •7.2.2. Линии тока и траектории. Трубка тока

- •7.2.3. Скорость истечения идеальной несжимаемой жидкости из сосуда

- •7.2.4. Распределение давления в трубе переменного сечения

- •7.2.5. Кавитация

- •7.2.6. Трубка Пито

- •7.3. Влияние сжимаемости среды

- •7.4. Вихревое движение

- •7.4.1. Сохранение циркуляции скорости. Теорема Томсона

- •7.4.2. Вихревая трубка. Теорема Гельмгольца

- •7.4.3. Прямолинейная одиночная вихревая нить

- •7.4.4. Примеры вихревых движений

- •7.5. Потенциальное движение

- •7.5.1. Потенциал скорости. Граничные условия

- •7.5.2. Функция тока для плоского движения идеальной среды

- •7.5.3. Свойства функции тока

- •7.6. Некоторые методы решения газодинамических задач для идеальной жидкости

- •7.6.1. Метод конформных отображений

- •7.6.2. Обтекание плоской пластинки идеальной несжимаемой жидкостью

- •7.6.3. Обтекание цилиндра идеальной несжимаемой жидкостью

- •7.6.4. Распределение давления на поверхности цилиндра. Парадокс Даламбера

- •7.7. Суперпозиция потенциальных потоков

- •7.7.1. Обтекание бесконечного цилиндра с циркуляцией

- •7.7.2. Распределение давления. Подъемная сила

- •7.7.3. Эффект Магнуса

- •7.8. Графоаналитический метод

- •7.8.1. Постановка задачи и сущность метода

- •7.9. Движение бесконечного цилиндра в идеальной несжимаемой среде

- •7.9.1. Постановка задачи и методика решения

- •7.9.2. Распределение давления около движущегося цилиндра

- •7.9.3. Сила сопротивления движущегося шара. Присоединенная масса

- •7.10. Численные методы в механике сплошных идеальных сред

- •7.10.1. Введение

- •7.10.2. Краткая характеристика численных методов

- •7.10.2.1. Метод конечных разностей

- •7.10.2.2. Метод интегральных соотношений

- •7.10.2.3. Метод характеристик

- •7.10.2.4. Метод частиц в ячейках

- •7.10.2.5. Метод конечных элементов

- •7.10.2.6. Метод дискретных вихрей

- •7.10.2.7. Статистические методы

- •7.10.3. Основы численных методов

- •7.10.3.1. Задача интерполирования

- •7.10.3.2. Интерполяционный многочлен Лагранжа

- •7.10.3.3. Погрешность интерполирования

- •7.10.4. Вычисление интегралов

- •7.10.4.1. Квадратурные формулы Ньютона-Котеса

- •7.10.4.2. Формула трапеций

- •7.10.4.3. Формула Симпсона

- •7.10.5. Численное дифференцирование

- •7.11. Применение метода потоков в механике сплошных идеальных сред

- •7.11.1. Общие замечания

- •7.11.2. Описание метода потоков

- •7.11.3. Конечно – разностные схемы метода потоков

- •7.11.3.1. Постановка и решение задачи

- •7.11.3.2. Обтекание прямоугольного выступа эйлеровым газом

- •7.11.3.3. Этапы вычислительного цикла

- •7.11.4. Результаты расчета

- •Литература:

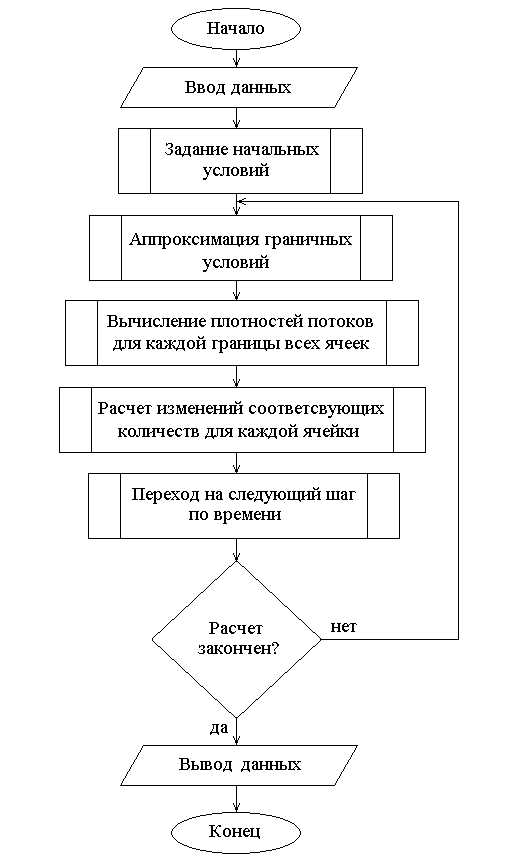

7.11.3.3. Этапы вычислительного цикла

Расчетная программа содержит следующие этапы:

Задаются начальные условия (как правило, в невозмущенный поток газа мгновенно помещается тело).

Аппроксимируются параметры потока в приграничных ячейках (на свободной границе). Причем, с одной стороны, значения параметров внутри зоны известны, а, с другой, известны условия набегающего потока.

Для каждой ячейки внутри расчетной зоны вычисляются плотности потоков через каждую площадку. Здесь следует учитывать условия на границе с телом, это осуществляется за счет задания потоков импульса (и энергии, в общем случае) через площадку, примыкающую к твердому телу.

Для каждой ячейки, зная плотности потоков, умножая их на шаг по времени и на соответствующую площадь (в двумерном случае длину) и суммируя по всем границам, вычисляется изменение соответствующих количеств (массы, компонент импульса и т.д.).

По известному изменению количеств за временной шаг, пересчитывается масса, импульс и, если необходимо, энергия газа в каждой ячейке.

Пункты 2-5 повторяются до тех пор, пока по какому-либо критерию не будет принято решение, что расчет закончен.

Блок схема алгоритма расчета приведена на рис. 7.28.

При организации граничных

условий газ – твердое тело необходимо

модифицировать расчетные формулы

(7.11.14). Это связано с тем, что при расчете

плотности в приграничной ячейке в

формуле (7.11.14) для этой ячейки могут

использоваться плотности газа в ячейках,

которые находятся внутри твердого тела,

а для них плотность газа не определена.

Поэтому, например, в случае ячейки,

граничной с твердым телом, которое

прилегает к стороне

и в случае, если

![]() плотность на

плотность на

![]() определяется по формуле:

определяется по формуле:

![]() . (7.11.17)

. (7.11.17)

Кроме того, для организации условия непротекания необходимо задавать нулевые плотности потока импульса через границу газ – твердое тело.

Рис. 7.28. Блок-схема алгоритма программы расчета внешнего обтекания

7.11.4. Результаты расчета

В двух численных экспериментах использовались геометрические параметры расчетной зоны, приведенные в таблицt 7.1, а в таблице 7.1 – параметры газового потока гексафторида урана.

Таблица 7.1

Параметры расчетной области при обтекании прямоугольного выступа эйлеровым газом

№ эксперимента |

м |

м |

м |

м |

м |

м |

, м |

1 |

3 |

1,5 |

0,03 |

0,05 |

0,45 |

0,75 |

0,6 |

2 |

5 |

1,5 |

0,025 |

0,05 |

0,375 |

0,75 |

2,5 |

Таблица 4.2

Параметры газа при обтекании прямоугольного выступа эйлеровым газом

№ эксперимента |

Па |

м/с |

кг/м3 |

К |

кг/моль |

1 |

1333 |

1 |

0,188 |

300 |

0,352 |

2 |

1333 |

200 ( |

0,188 |

300 |

0,352 |

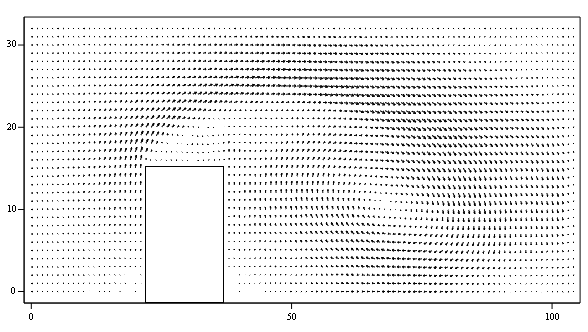

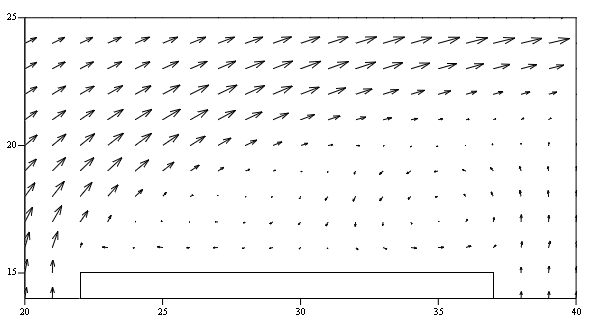

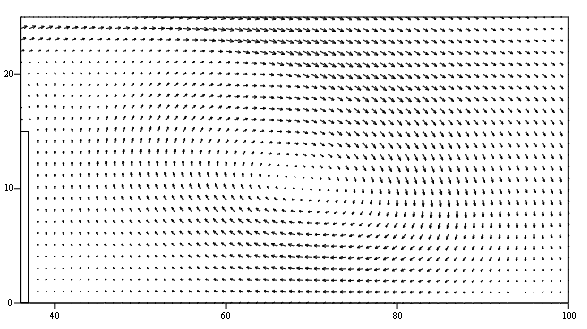

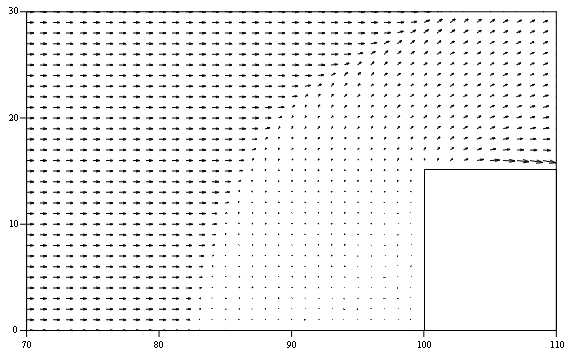

На рис. 7.29 приведено полученное в численном эксперименте № 1 поле скоростей, а на рис. 7.30 – поле давления. При обтекании выступа эйлеровым газом при заданных условиях образуется две зоны циркуляции: сверху над выступом и справа от выступа. На рис. 7.30 можно видеть, что в тех местах, где возникают зоны циркуляции потока (рис. 7.29), давление заметно уменьшается. И напротив, слева от выступа, где поток набегающего газа «упирается» в стенку, давление возрастает.

В увеличенном масштабе эти зоны вихревого движения изображены над выступом на рис. 7.31, а за выступом на рис.7.32. Как видно на рис. 7.31, в отсутствии сил вязкости вблизи твердой стенки над выступом поток гексафторида урана циркулирует в двух вихрях: по набегающему потоку в передней части по часовой стрелке и против направления набегающего потока в задней части против часовой стрелки, в которую наблюдается заброс среды из глобального вихря за выступом, как видно на рис. 7.31 и 7.32.

Рис. 7.29. Распределение скоростей индивидуальных частиц

в расчетной области (эксперимент № 1)

Рис. 7. 30. Распределение давления в расчетной области

(эксперимент № 1)

Рис. 7.31. Поле скоростей над верхней поверхностью выступа

(эксперимент № 1)

Рис. 7.32. Глобальный вихрь за выступом

При обтекании прямоугольного выступа сверхзвуковым потоком газа (эксперимент №2 в табл. 7.1, 7.2) образуется ударная волна перед выступом (рис 7.33 и 7.34). На рисунках видно, что перед пластинкой образуется ударная волна, давление в которой почти в 5 раз превышает давление в набегающем потоке, а за пластинкой образуется обширная разреженная зона, давление в которой в 1.5 раза меньше давления в набегающем потоке.

Рис. 7.33. Поле скоростей перед выступом (эксперимент № 2)

Рис. 7.34. Ударная волна в сверхзвуковом потоке идеального газа

при обтекании выступа (эксперимент № 2)

Таким образом, при обтекании выступа сверхзвуковым потоком идеального газа перед ним возникает ударная волна – скачок уплотнения плотности. Во фронтальной и кормовой областях поля течения возникает разность давлений, которая тем больше, чем выше скорость набегающего потока. Эта разность давлений является источником возрастания энтропии в сверхзвуковом потоке идеального газа.