- •Содержание

- •7. Идеальная среда

- •7.1. Уравнения движения для сжимаемой и несжимаемой идеальной среды

- •7.1.1. Замкнутая система уравнений сохранения для идеальной среды

- •7.1.2. Движение несжимаемой среды

- •7.1.3. Изоэнтропическое движение

- •7.1.4. Граничные и начальные условия

- •7.2. Уравнение Бернулли

- •7.2.1. Потенциальное движение идеальной среды

- •7.2.2. Линии тока и траектории. Трубка тока

- •7.2.3. Скорость истечения идеальной несжимаемой жидкости из сосуда

- •7.2.4. Распределение давления в трубе переменного сечения

- •7.2.5. Кавитация

- •7.2.6. Трубка Пито

- •7.3. Влияние сжимаемости среды

- •7.4. Вихревое движение

- •7.4.1. Сохранение циркуляции скорости. Теорема Томсона

- •7.4.2. Вихревая трубка. Теорема Гельмгольца

- •7.4.3. Прямолинейная одиночная вихревая нить

- •7.4.4. Примеры вихревых движений

- •7.5. Потенциальное движение

- •7.5.1. Потенциал скорости. Граничные условия

- •7.5.2. Функция тока для плоского движения идеальной среды

- •7.5.3. Свойства функции тока

- •7.6. Некоторые методы решения газодинамических задач для идеальной жидкости

- •7.6.1. Метод конформных отображений

- •7.6.2. Обтекание плоской пластинки идеальной несжимаемой жидкостью

- •7.6.3. Обтекание цилиндра идеальной несжимаемой жидкостью

- •7.6.4. Распределение давления на поверхности цилиндра. Парадокс Даламбера

- •7.7. Суперпозиция потенциальных потоков

- •7.7.1. Обтекание бесконечного цилиндра с циркуляцией

- •7.7.2. Распределение давления. Подъемная сила

- •7.7.3. Эффект Магнуса

- •7.8. Графоаналитический метод

- •7.8.1. Постановка задачи и сущность метода

- •7.9. Движение бесконечного цилиндра в идеальной несжимаемой среде

- •7.9.1. Постановка задачи и методика решения

- •7.9.2. Распределение давления около движущегося цилиндра

- •7.9.3. Сила сопротивления движущегося шара. Присоединенная масса

- •7.10. Численные методы в механике сплошных идеальных сред

- •7.10.1. Введение

- •7.10.2. Краткая характеристика численных методов

- •7.10.2.1. Метод конечных разностей

- •7.10.2.2. Метод интегральных соотношений

- •7.10.2.3. Метод характеристик

- •7.10.2.4. Метод частиц в ячейках

- •7.10.2.5. Метод конечных элементов

- •7.10.2.6. Метод дискретных вихрей

- •7.10.2.7. Статистические методы

- •7.10.3. Основы численных методов

- •7.10.3.1. Задача интерполирования

- •7.10.3.2. Интерполяционный многочлен Лагранжа

- •7.10.3.3. Погрешность интерполирования

- •7.10.4. Вычисление интегралов

- •7.10.4.1. Квадратурные формулы Ньютона-Котеса

- •7.10.4.2. Формула трапеций

- •7.10.4.3. Формула Симпсона

- •7.10.5. Численное дифференцирование

- •7.11. Применение метода потоков в механике сплошных идеальных сред

- •7.11.1. Общие замечания

- •7.11.2. Описание метода потоков

- •7.11.3. Конечно – разностные схемы метода потоков

- •7.11.3.1. Постановка и решение задачи

- •7.11.3.2. Обтекание прямоугольного выступа эйлеровым газом

- •7.11.3.3. Этапы вычислительного цикла

- •7.11.4. Результаты расчета

- •Литература:

7.7. Суперпозиция потенциальных потоков

7.7.1. Обтекание бесконечного цилиндра с циркуляцией

При потенциальном движении идеальной, несжимаемой среды потенциал скорости должен удовлетворять уравнению Лапласа (7.5.7)

![]()

Уравнение Лапласа является линейным уравнением относительно потенциала скорости . Следовательно, сумма любых его решений также является его решением. Поэтому, суммируя известные простейшие решения уравнения Лапласа, можно получить решения, имеющие во многих случаях вполне реальный смысл и практическое значение. Очевидно:

![]() (7.7.1)

(7.7.1)

Таким образом, скорость сложного движения определяется суммой векторов скоростей простых движений.

Наложим

на потенциальное движение среды со

скоростью

при обтекании цилиндра плоский вихрь

с интенсивностью (или циркуляцией)

![]() ,

вращающийся против часовой стрелки

,

вращающийся против часовой стрелки

![]() (7.7.2)

(7.7.2)

Суммируя согласно (7.7.1) скорости простых движений, получим скорость сложного движения с компонентами, которые с учетом (7.6.9), (7.7.1) и (7.7.2) равны:

(7.7.3)

(7.7.3)

Для

построения линий тока найдем положение

критических точек на поверхности

цилиндра при

![]() .

В критических точках А и В на

поверхности цилиндра

.

В критических точках А и В на

поверхности цилиндра

![]() (см.

рис. 7.18). Следовательно, должны обращаться

в нуль как

(см.

рис. 7.18). Следовательно, должны обращаться

в нуль как

![]() ,

так и

,

так и

![]() компоненты скорости

.

Радиальная компонента скорости

на поверхности цилиндра в любой точке

равна нулю. Касательная же компонента

скорости

равна нулю в точках, определяемых

соотношением (7.7.3) для

,

т.е.

компоненты скорости

.

Радиальная компонента скорости

на поверхности цилиндра в любой точке

равна нулю. Касательная же компонента

скорости

равна нулю в точках, определяемых

соотношением (7.7.3) для

,

т.е.

![]() (7.7.4)

(7.7.4)

Возможны следующие случаи:

1. Если

![]() (обтекание цилиндра без циркуляции), то

имеет место прежний результат (см. п.

7.6.4) и

(обтекание цилиндра без циркуляции), то

имеет место прежний результат (см. п.

7.6.4) и

![]()

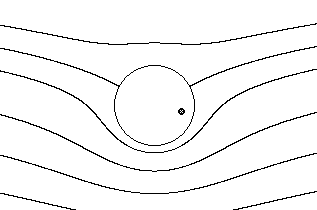

2. Если

![]() ,

то критические точки А и В находятся на

верхней половине поверхности цилиндра,

т.к.

,

то критические точки А и В находятся на

верхней половине поверхности цилиндра,

т.к.

![]() лежит в пределах

лежит в пределах

![]()

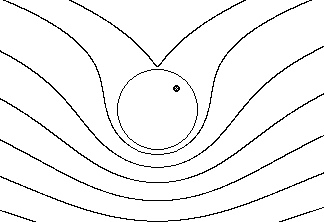

3. Если

![]() ,

то обе точки сливаются в одну при

,

то обе точки сливаются в одну при

![]() .

.

4. При

![]() не существует при

не существует при

![]() ,

и критических точек на поверхности

цилиндра не существует; они могут быть

расположены только в поле течения

среды..

,

и критических точек на поверхности

цилиндра не существует; они могут быть

расположены только в поле течения

среды..

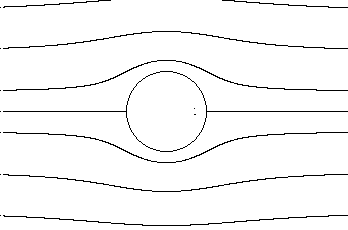

Картина линий тока для этих случаев представлена на рис. 7.20а, б, в, г .

7.7.2. Распределение давления. Подъемная сила

Вычислим результирующие силы, действующие

со стороны среды на единицу длины

поверхности цилиндра при обтекании его

потоком идеальной среды с циркуляцией.

Для этого найдём распределение давления

по поверхности цилиндра в соответствии

с первым уравнением (7.6.12), имея ввиду,

что при r = r0

![]() и

и

![]() :

:

(7.7.5)

(7.7.5)

а). Г = 0 |

б). |

в). |

г).

|

Рис. 7.20

Подставляя

в (7.6.19) скорость

![]() на поверхности цилиндра (7.6.17), получим:

на поверхности цилиндра (7.6.17), получим:

(7.7.6)

(7.7.6)

Силу

сопротивления

![]() и подъёмную силу

и подъёмную силу

![]() возможно вычислить согласно (7.6.13) и

(7.6.14):

возможно вычислить согласно (7.6.13) и

(7.6.14):

![]() (7.7.7)

(7.7.7)

После

подстановки (7.7.6) в (7.7.7) и интегрировании

по углу

![]() в пределах от

в пределах от

![]() до

до

![]() следует:

следует:

![]() (7.7.8)

(7.7.8)

Как и

прежде, для силы лобового сопротивления

имеет место парадокс Даламбера, т.е.

![]() .

Однако циркуляция стимулирует

возникновение подъёмной силы, которая

направлена в сторону, противоположную

направлению оси y

(рис. 7.20), и равна

.

Однако циркуляция стимулирует

возникновение подъёмной силы, которая

направлена в сторону, противоположную

направлению оси y

(рис. 7.20), и равна

![]() (7.7.9)

(7.7.9)

7.7.3. Эффект Магнуса

При , как и в предыдущей задаче, подъёмная сила исчезает. Возникновение подъемной силы при обтекании цилиндра с циркуляцией называют эффектом Магнуса. Эффект Магнуса является частным случаем общей теоремы известного русского гидродинамика Н.Е.Жуковского о подъёмной силе крыла. Согласно теореме Жуковского для вычисления подъёмной силы крыла при обтекании его реальной средой необходимо вычислить лишь циркуляцию скорости вокруг крыла. Жуковским, а затем его учеником академиком С.А.Чаплыгиным были разработаны специальные методы вычисления такой циркуляции при разрывных течениях среды около крыла.

Происхождение подъёмной силы при обтекании цилиндра с циркуляцией легко понять, если обратиться к уравнению Бернулли (7.6.11). Как видно на

рис 7.20, в верхней части поля течения скорость обтекания цилиндра плоским потоком и циркуляционная скорость (например, при θ = π/2) вычитаются, а в нижней (при θ = 3π/2) - складываются. Поэтому результирующая скорость суммарного движения в верхней половине цилиндра оказывается меньше, чем в нижней. Из уравнения же Бернулли следует, что действующее на верхнюю половину цилиндра давление, больше, чем на нижнюю. В результате (см. 7.7.8) возникает результирующая подъемная сила, направленная вниз (рис. 7.20).

Жуковским

было предложено простое правило

определения направления действия

главного вектора

![]() сил давления на поверхность цилиндра:

сил давления на поверхность цилиндра:

-

поместить вектор скорости

![]() набегающего потока при обращенном

движении в центр неподвижного цилиндра,

повернуть его на 900 в сторону,

противоположную скорости циркуляционного

движения; это и даст направление

главного вектора F

.

набегающего потока при обращенном

движении в центр неподвижного цилиндра,

повернуть его на 900 в сторону,

противоположную скорости циркуляционного

движения; это и даст направление

главного вектора F

.

Приведём несколько примеров, демонстрирующих эффект Магнуса. Если легкий бумажный цилиндр скатывается с наклонной поверхности стола (рис.7.21а), то его вращение при падении со стола существенно изменяет траекторию движения. Если без вращения его траектория описывалась бы кривой 1, то вращение делает траекторию более крутой. Действительно, при движении цилиндра по наклонной плоскости после отрыва вблизи поверхности цилиндра за счёт сил вязкости реального газа образуется вращающийся по часовой стрелке приповерхностный слой, в котором индивидуальные частицы участвуют в сложном поступательно-вращательном движении. Это сложное движение в соответствии с законом суперпозиции может быть представлено в виде суммы двух простейших движений идеального газа: плоского поступательного и вращательного с постоянной циркуляцией. Поэтому в верхнем полупространстве над цилиндром скорости двух движений вычитаются и согласно уравнению Бернулли здесь давление больше, а в нижнем - складываются и давление меньше. В результате возникает результирующая подъёмная сила, которая в соответствии с правилом Жуковского делает траекторию цилиндра более крутой.

а) б) в)

Рис. 7.21

Известно, что должным образом закрученные шарик пинг-понга, теннисный, волейбольный и футбольный мячи могут описывать довольно сложные траектории. Так, например, чтобы траектория шарика пинг-понга над столом была круче, то игроку при не сильной подаче необходимо закрутить его по часовой стрелке (рис. 7.21б). Возникающая в этом случае подъёмная сила «прогнёт» траекторию полёта вниз и шарик, достигнув апогея над сеткой на другой площадке, при падении вниз будет двигаться по более крутой траектории, чем без закрутки. При сильной подаче теннисного мяча профессионалом и закрутке его против часовой стрелки противнику кажется, что мяч ударится в сетку. Однако возникающая подъёмная сила «поднимет» мяч над сеткой и сделает траекторию более пологой с крутым падением его в конце площадки. Аналогичного эффекта добиваются и футболисты-профессионалы при подаче крученых штрафных мячей, огибающих стенку из футболистов-соперников перед воротами.

В 1924 г. английским ученым Флеттнером было сконструировано и построено роторное судно, использующее рассматриваемый эффект. На судне были установлены два легких, обтянутых парусиной цилиндра, которые приводились во вращение моторами. Диаметр цилиндров был 2.8 м, высота 18 м. Такое судно развивало скорость около 15 км/час. Причем естественно, что максимальная скорость развивалась при боковом ветре, когда «подъемная» сила направлена вдоль корпуса судна от кормы к носовой части. Однако это изобретение не получило своего дальнейшего развития в связи с быстрым строительством дизельных двигателей. Эффект Магнуса является также одной из причин отклонения траектории вращающегося снаряда из вертикальной плоскости, проходящей через ось ствола орудия (явление деривации).

Снова обратим внимание на то, что в идеальной среде, лишённой трения, нельзя, вращая цилиндр, создать в ней вращательное движение. Только благодаря вязкости реальной среды вращающийся цилиндр создает вокруг себя вращательное движение, которое вдали от тела можно считать потенциальным. Отвлекаясь от причин, создавших вращательное потенциальное движение, удаётся в рамках модели идеальной среды рассмотреть и объяснить многие явления, наблюдаемые в реальных средах.

Рассмотренный метод суперпозиции потенциальных потоков, как и метод конформных отображений, позволяет составлять из известных простейших движений идеальной среды такие движения, которые были бы близки по свойствам к движениям среды в реальных задачах, имеющих практическое значение.