- •Вопрос 2. Критерий Сэвиджа принятия решений: характеристики проектной ситуации и выбор варианта.

- •Вопрос 2. Моделирование на макроуровне и микроуровне: общая характеристика математических моделей и виды задач, решаемых на каждом уровне.

- •Компонентные уравнения.

- •2. Топологические уравнения

- •Вопрос 2. Элементы теории графов: основные понятия и определения.

- •Вопрос 2. Аналоговое моделирование. Принцип аналогии.

- •Билет №6

- •Билет №7

- •Вопрос 2. Аналоговое моделирование физических полей. Коэффициенты аналогии, индикаторы аналогии.

- •Вопрос 2. Теория принятия решений: общие положения и область применения. Ситуация выбора решения. Факторы выбора альтернатив и этапы процесса принятия решений.

- •Вопрос 2. Регулярные методы оптимизации: динамическое программирование. Принцип оптимальности Беллмана и рекуррентное соотношение. Примеры задач управления запасами.

- •Вопрос 2. Прямые методы оптимизации: общая характеристика и примеры пассивных и последовательных стратегий поиска.

- •Вопрос 2. Классификация математических моделей в зависимости от степени абстрагирования от структуры и физических свойств объекта.

- •1 .Компонентные и топологические уравнения в моделях макроуровня.

- •Вопрос 2. Прямые методы оптимизации: общая характеристика и примеры пассивных и последовательных стратегий поиска.

- •Вопрос 2. Методы оптимального проектирования. Прямые методы многомерного поиска: классификация; сущность методов покоординатного спуска и градиентного.

- •Вопрос 2. Методы оптимального проектирования. Критерии оптимальности технических объектов. Постановка задач оптимального проектирования.

Вопрос 2. Прямые методы оптимизации: общая характеристика и примеры пассивных и последовательных стратегий поиска.

6.3.1. Общая характеристика методов и принцип минимакса

Область Х**, в которой лежит экстремум Х*, называется интервалом неопределенности. До проведения исследования интервал неопределенности совпадает с областью определения экстремума Х**=Х*. Лучшей будет та стратегия поиска, которая обеспечивает наибольшее сокращение интервала неопределенности (X**/Х* —► min) при фиксированных затратах на поиск или наименьшие затраты на поиск при заданном сокращении интервала неопределенности (наименьшее число исследованных точек факторного пространства п).

В зависимости от характера стратегии методы поиска принято делить на пассивные и последовательные. К пассивным относятся методы, при которых все точки факторного пространства для определения величины критерия задаются заранее до начала поиска. При этом дополнительная информация, полученная в процессе поиска, для выбора этих точек не используется.

Последовательные методы, наоборот, предусматривают выбор следующей точки факторного пространства на основе анализа результатов в уже исследованных точках. Последовательные методы приводят к более сложным алгоритмам, но обеспечивают более высокую эффективность поиска.

В зависимости от числа варьируемых переменных к методы поиска делят на одномерные (к = 1) и многомерные (к ≥ 2).

Подавляющее большинство задач оптимального проектирования многомерно. Тем не менее методы одномерной оптимизации представляют значительный интерес: во-первых, в некоторых случаях при известной осторожности все-таки удается свести рассматриваемые задачи к одномерным; во-вторых, методы одномерной оптимизации являются составной частью большинства многомерных методов, и в-третьих, анализ одномерных методов позволяет наглядно продемонстрировать основные идеи поиска вообще.

Билет 24. Вопрос 1. Электрическое аналоговое моделирование. Исследование моделей из сплошных проводящих сред и сетки сопротивлений для моделирования стационарных полей.

3.2.3. Модели стационарных полей

Существуют два способа построения электрических полей физических полей в элементах технических устройств. Модели могут быть построены из сплошных проводящих сред. В этом случае модельное поле характеризуется непрерывна распределением параметров, в частности, электрического потенциала. Можно построить также сеточные электрические модели, основанные на конечно-разностной аппроксимации непрерывного поля. В этом случае модельное поле задается дискретно в узлах сетки.

При использовании сплошных проводящих сред модель исследуемого объекта выполняется из сплошного проводящего материала. В качестве такого материала могут быть использованы любые среды, слабо проводящие электрический ток.

Для исследования полей в элементах конструкций машин могут быть созданы полноразмерные модели. Например, для изучения температурного поля в лопатке газовой турбины можно изготовить полноразмерную модель лопатки, задать на границах этой модели необходимые граничные условия, а затем измерить распределение потенциала в модели. Однако такие модели очень сложны и, главное, сугубо индивидуальны.

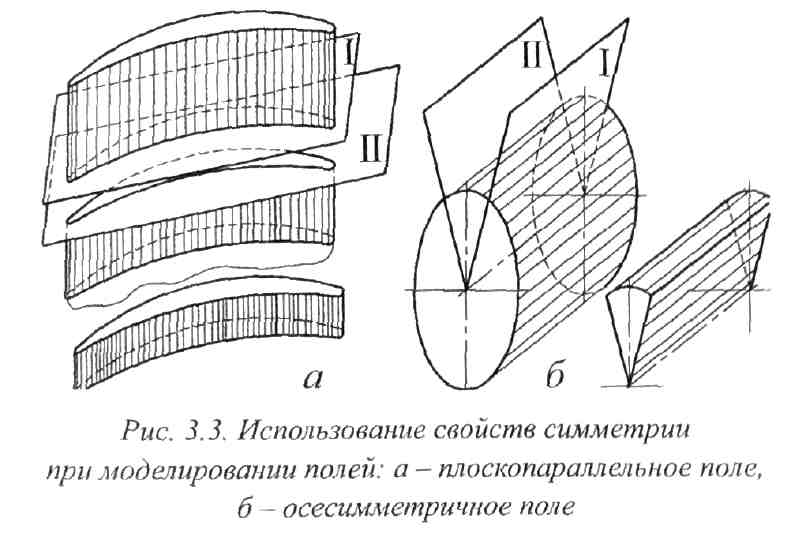

К счастью, большинство реальных полей обладает плоскостной или осевой симметрией, позволяющей ограничиться изучением поля в одной характерной плоскости. Так, если пренебречь концевыми эффектами, можно считать, что распределение температур идентично в ряде последовательных сечений лопатки турбины. Точно так же идентичны в этих сечениях и поля скоростей обтекающего лопатку газа.

В подобных случаях достаточно изучить рассматриваемое поле или в тонком плоском (рис. 3.3, а), или в некотором клиновом слое (рис. 3.3, б), вырезанном плоскостями симметрии / и П. Возможность использования свойств симметрии и тонких слоев упрощает построение моделей, делает их универсальными. В электрическом поле плоскости симметрии могут быть выполнены из изолирующих материалов, на границе которых выполняется условие дφ/дп = 0.

П ри

этом имитация клинового слоя требует

увеличения проводимости проводящего

слоя пропорционально радиусу модели.

Такой эффект можно получить или в плоском

слое за счет соответствующего увеличения

концентрации проводящего наполнителя,

или за счет изменения толщины проводящего

слоя из однородного материала.

ри

этом имитация клинового слоя требует

увеличения проводимости проводящего

слоя пропорционально радиусу модели.

Такой эффект можно получить или в плоском

слое за счет соответствующего увеличения

концентрации проводящего наполнителя,

или за счет изменения толщины проводящего

слоя из однородного материала.

Для задания граничных условий при моделировании в сплошных проводящих средах используются электроды и изоляторы. Так, для задания на некотором участке границы модели

постоянного потенциала (ф|г = const) необходимо установить, этом участке металлический электрод и подать на него соответствующее напряжение. В моделях из электропроводной бумаги такой электрод выполняется в виде металлической шины (рис. 3.4, а). В электролитической ванне металлический электрод устанавливается непосредственно на дно ванны (рис. 3.4, б)

Д

ля

задания некоторого распределения

потенциала может быть использована

ступенчатая аппроксимация этого

распределения с помощью цепочки

электродов (рис. 3.4, в)

или

установленая на границе специальная

шина с заданным изменением потенциала

(рис. 3.4, г).

Точно

так же можно задать граничные условия

2-го рода, только вместо потенциалов к

границе должны быть подведены токи.

Граничные условия 3-го рода могут быть

заданы с помощью потенциалов, поданных

к границам через заданные сопротивления

(рис. 3.4, д).

ля

задания некоторого распределения

потенциала может быть использована

ступенчатая аппроксимация этого

распределения с помощью цепочки

электродов (рис. 3.4, в)

или

установленая на границе специальная

шина с заданным изменением потенциала

(рис. 3.4, г).

Точно

так же можно задать граничные условия

2-го рода, только вместо потенциалов к

границе должны быть подведены токи.

Граничные условия 3-го рода могут быть

заданы с помощью потенциалов, поданных

к границам через заданные сопротивления

(рис. 3.4, д).

Результаты моделирования представляются сеткой эквипотенциальных линий (ф = const), соответствующих изолиниям изучаемой функции. Получение такой сетки связано с решением двух задач: определением потенциала ф в заданных точках области и фиксацией найденных точек.

Использование сеточных моделей основано на конечно-разностной аппроксимации уравнений в частных производных.

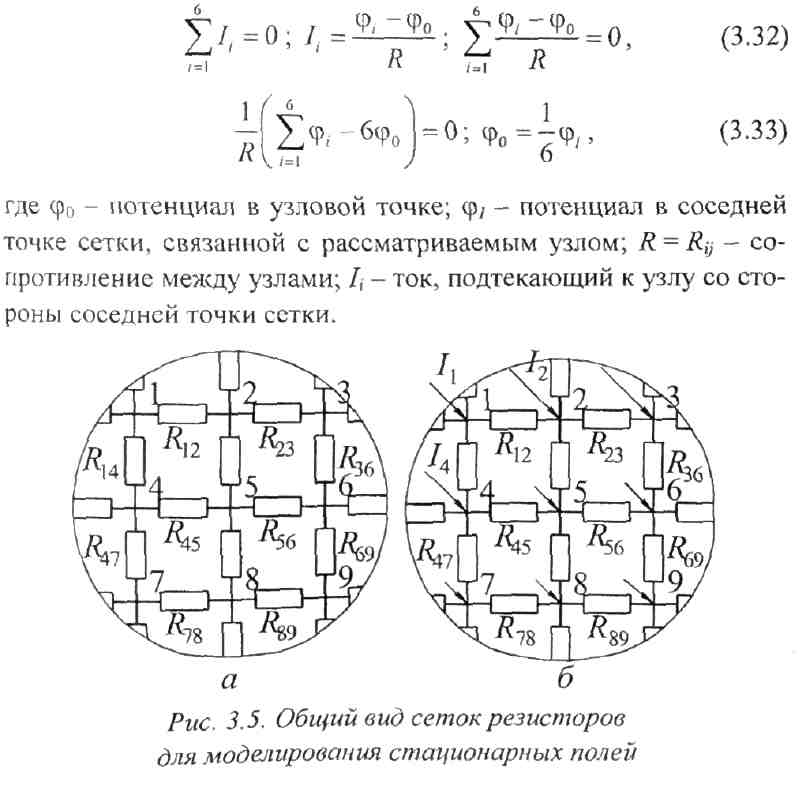

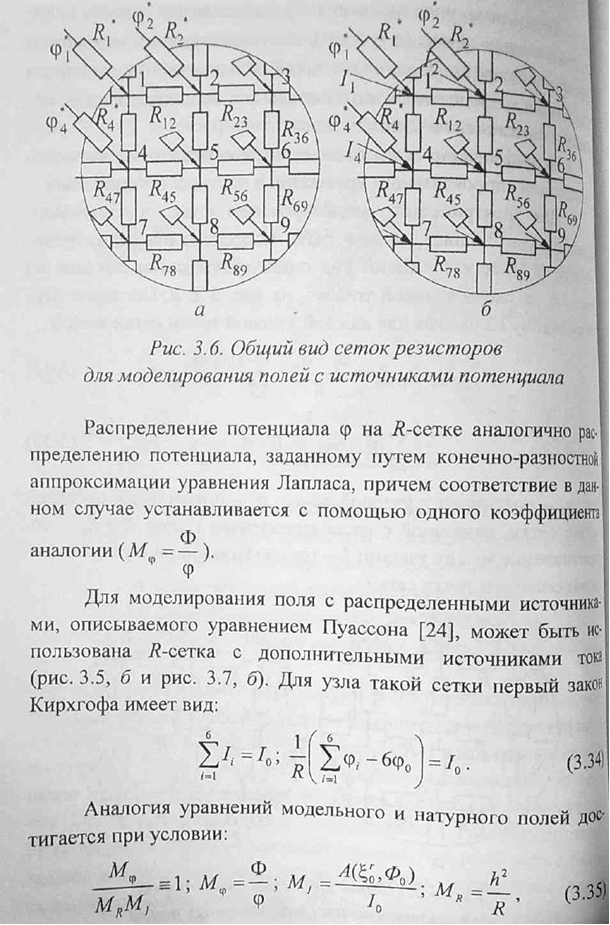

Для электрического моделирования поля, описываемого уравнением Лапласа, может быть использована сетка резисторов R (R-сетка). Общий вид одного слоя сетки показан на рис. 3.5, а, схема узловой точки - на рис. 3.7, а. Согласно первому закону Кирхгофа для каждой узловой точки сетки имеем:

При создании конкретных моделей на основе сеток сопротивлений используются те же принципы, что и при использовании сплошных проводящих сред. Так, в силу симметрии моделирование плоскопараллельных и осесимметричных полей осуществляется на двумерной сетке сопротивлений, причем в последнем случае имитация клинового слоя достигается соответствующим выбором сопротивлений (рис. 3.8).

Для изучения трехмерных полей могут быть использованы объемные сетки сопротивлений. Граничные условия задаются с помощью потенциалов, токов или потенциалов, подключенных к конкретным граничным узлам сетки через заданные сопротивления. Задание постоянного потенциала осуществляется закорачиванием граничных узлов. Разрыв цепей на границах

dφ = 0, и т.д.

дп

При использовании сеточных моделей реальные криволинейные границы области исследования заменяют их конечно-разностной аппроксимацией.

Сравнивая сеточные модели с моделями со сплошной проводящей средой, нужно учитывать следующие факторы. С одной стороны, использование конечно-разностной аппроксимации всегда связано с внесением погрешности за счет перехода от производных к их конечно-разностным выражениям. Поэтому сеточные модели в принципе менее точны, чем модели из сплошной проводящей среды. С другой стороны, сеточные

модели существенно более удобны и универсальны. Они позволяют легко моделировать поля в неоднородных и анизотропных средах. Так, при моделировании поля температур в конструкциях, состоящих из материалов с различными теплопроводностями λ, достаточно просто изменить сопротивления между соответствующими узловыми точками сетки.

Вопрос 2. Методы оптимального проектирования. Минимаксные стратегии поиска экстремума: методы Кифера и “золотого сечения”, их сравнительная характеристика с методом дихотомии и аналогия с динамическим программированием.

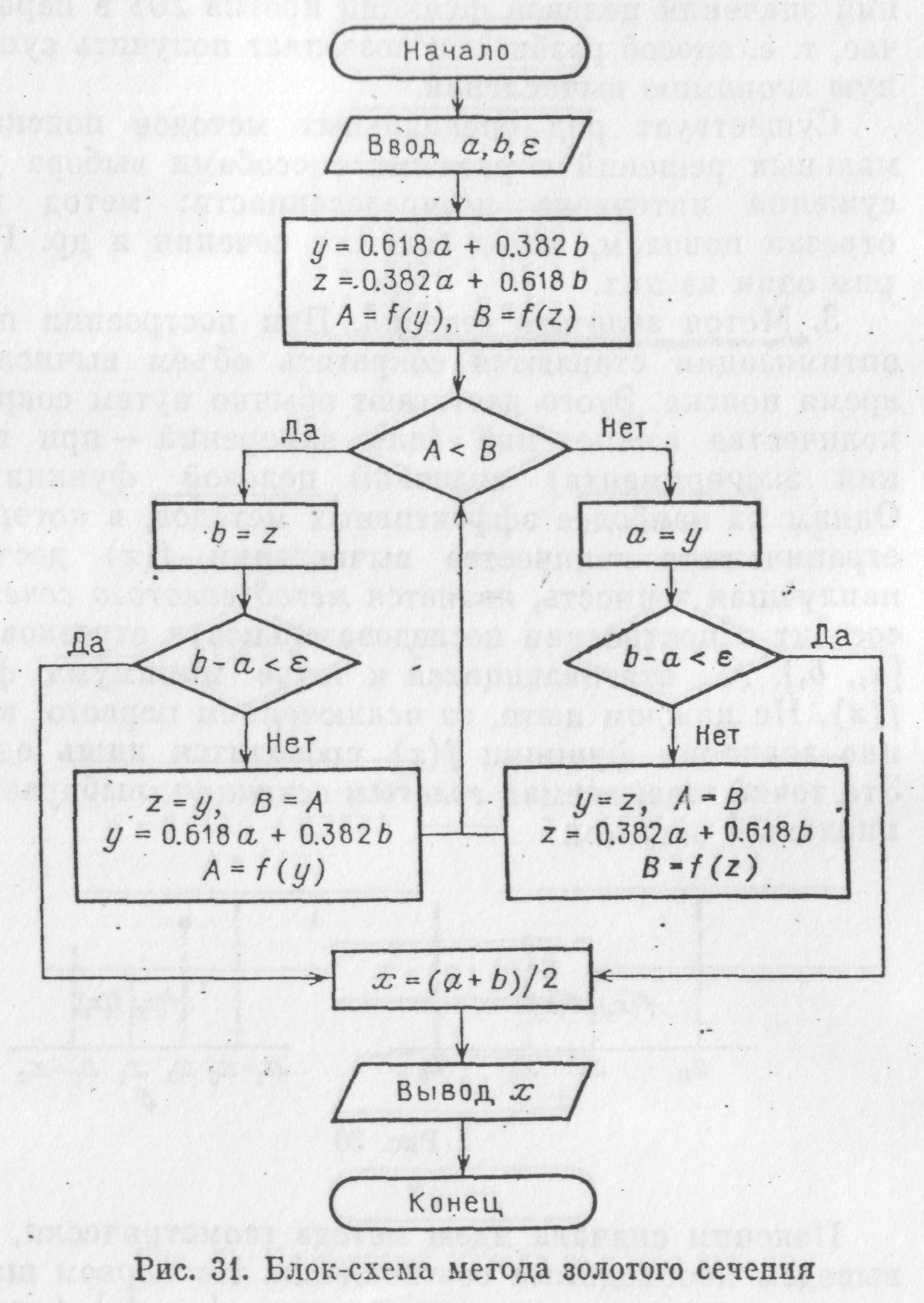

Метод золотого сечения.

Метод основан на делении текущего отрезка [а, b], где содержится искомый экстремум, на две неравные части, подчиняющиеся правилу золотого сечения, для определения следующего отрезка, содержащего максимум.

Золотое сечение определяется по правилу: отношение отрезка к большей его части равно отношению большей части отрезка к меньшей. Ему удовлетворяют две точки с и d, расположенные симметрично относительно середины отрезка.

Р ис. 3.3. Иллюстрация метода золотого сечения:

1 — интервал, включающий в себя искомый максимум функции после

первого этапа (первого золотого сечения в точках c и d);

2 — то же, после второго этапа (новая точка е и старая точка d

Путем сравнения R(с) и R(d) определяют следующий отрезок, где содержится максимум. Если R(d) > R(с), то в качестве следующего отрезка выбирается отрезок [с, b], в противном случае — отрезок [a, d].

Поэтому на каждой следующей итерации (кроме "запуска" метода на исходном отрезке) нужно вычислять только одно значение критерия оптимальности.

Новый отрезок снова делится на неравные части по правилу золотого сечения. Следует отметить, что точка d является и точкой золотого сечения отрезка [с, b], т.е.

Обозначим коэффициент золотого сечения k=db/cd, тогда можно получить квадратное уравнение для его нахождения

k=0,618

Решение уравнения применительно к первой итерации имеет вид

Условие окончания поиска — величина отрезка, содержащего максимум, меньше заданной погрешности.

Метод обеспечивает более быструю сходимость к решению, чем многие другие методы, и применим, очевидно, только для одноэкстремальных функций (в практических задачах под одноэкстремальной функцией понимают функцию, содержащую один экстремум того типа, который ищется в задаче).

На рис. 3.4 приведены два этапа поиска максимума функции методом золотого сечения.

Дана функция

R(x)=sin(x+1),

Найти максимум на интервале: [-1,2]. Ошибка задается по х: =0,05.

Результаты расчетов. Для "запуска" метода найдем две симметричные точки золотого сечения для отрезка [-1, 2]:

х1 = 0,145898, х2 = 0,85410197.

Значения критериев в этих точках соответственно R(x1) = 0,911080, R(x2) = 0,960136. Следовательно, новым отрезком является [0,145898,2], внутри которого находится максимальное из найденных значений R. Точка золотого сечения для нового отрезка будет х3 = 0,58359214, a R(x3) = 0,99991813. Далее приведены только координаты лучших точек при очередном шаге, номер шага и значения критерия в этих точках.

x3 = 0,584 R3 = 0,9999 x4 = 0,584 R4 = 0,9999

С точностью до четырёх значащих цифр задача решена на третьей итерации

d)

Рис. 3.5

Билет 25. Вопрос 1. Электрическое аналоговое моделирование. Исследование моделей из сплошных проводящих сред и сетки сопротивлений для моделирования стационарных полей.

3.2.3. Модели стационарных полей

Существуют два способа построения электрических полей физических полей в элементах технических устройств. Модели могут быть построены из сплошных проводящих сред. В этом случае модельное поле характеризуется непрерывна распределением параметров, в частности, электрического потенциала. Можно построить также сеточные электрические модели, основанные на конечно-разностной аппроксимации непрерывного поля. В этом случае модельное поле задается дискретно в узлах сетки.

При использовании сплошных проводящих сред модель исследуемого объекта выполняется из сплошного проводящего материала. В качестве такого материала могут быть использованы любые среды, слабо проводящие электрический ток.

Для исследования полей в элементах конструкций машин могут быть созданы полноразмерные модели. Например, для изучения температурного поля в лопатке газовой турбины можно изготовить полноразмерную модель лопатки, задать на границах этой модели необходимые граничные условия, а затем измерить распределение потенциала в модели. Однако такие модели очень сложны и, главное, сугубо индивидуальны.

К счастью, большинство реальных полей обладает плоскостной или осевой симметрией, позволяющей ограничиться изучением поля в одной характерной плоскости. Так, если пренебречь концевыми эффектами, можно считать, что распределение температур идентично в ряде последовательных сечений лопатки турбины. Точно так же идентичны в этих сечениях и поля скоростей обтекающего лопатку газа.

В подобных случаях достаточно изучить рассматриваемое поле или в тонком плоском (рис. 3.3, а), или в некотором клиновом слое (рис. 3.3, б), вырезанном плоскостями симметрии / и П. Возможность использования свойств симметрии и тонких слоев упрощает построение моделей, делает их универсальными. В электрическом поле плоскости симметрии могут быть выполнены из изолирующих материалов, на границе которых выполняется условие дφ/дп = 0.

П ри этом имитация клинового слоя требует увеличения проводимости проводящего слоя пропорционально радиусу модели. Такой эффект можно получить или в плоском слое за счет соответствующего увеличения концентрации проводящего наполнителя, или за счет изменения толщины проводящего слоя из однородного материала.

Для задания граничных условий при моделировании в сплошных проводящих средах используются электроды и изоляторы. Так, для задания на некотором участке границы модели

постоянного потенциала (ф|г = const) необходимо установить, этом участке металлический электрод и подать на него соответствующее напряжение. В моделях из электропроводной бумаги такой электрод выполняется в виде металлической шины (рис. 3.4, а). В электролитической ванне металлический электрод устанавливается непосредственно на дно ванны (рис. 3.4, б)

Д ля задания некоторого распределения потенциала может быть использована ступенчатая аппроксимация этого распределения с помощью цепочки электродов (рис. 3.4, в) или установленая на границе специальная шина с заданным изменением потенциала (рис. 3.4, г). Точно так же можно задать граничные условия 2-го рода, только вместо потенциалов к границе должны быть подведены токи. Граничные условия 3-го рода могут быть заданы с помощью потенциалов, поданных к границам через заданные сопротивления (рис. 3.4, д).

Результаты моделирования представляются сеткой эквипотенциальных линий (ф = const), соответствующих изолиниям изучаемой функции. Получение такой сетки связано с решением двух задач: определением потенциала ф в заданных точках области и фиксацией найденных точек.

Использование сеточных моделей основано на конечно-разностной аппроксимации уравнений в частных производных.

Для электрического моделирования поля, описываемого уравнением Лапласа, может быть использована сетка резисторов R (R-сетка). Общий вид одного слоя сетки показан на рис. 3.5, а, схема узловой точки - на рис. 3.7, а. Согласно первому закону Кирхгофа для каждой узловой точки сетки имеем:

При создании конкретных моделей на основе сеток сопротивлений используются те же принципы, что и при использовании сплошных проводящих сред. Так, в силу симметрии моделирование плоскопараллельных и осесимметричных полей осуществляется на двумерной сетке сопротивлений, причем в последнем случае имитация клинового слоя достигается соответствующим выбором сопротивлений (рис. 3.8).

Для изучения трехмерных полей могут быть использованы объемные сетки сопротивлений. Граничные условия задаются с помощью потенциалов, токов или потенциалов, подключенных к конкретным граничным узлам сетки через заданные сопротивления. Задание постоянного потенциала осуществляется закорачиванием граничных узлов. Разрыв цепей на границах

dφ = 0, и т.д.

дп

При использовании сеточных моделей реальные криволинейные границы области исследования заменяют их конечно-разностной аппроксимацией.

Сравнивая сеточные модели с моделями со сплошной проводящей средой, нужно учитывать следующие факторы. С одной стороны, использование конечно-разностной аппроксимации всегда связано с внесением погрешности за счет перехода от производных к их конечно-разностным выражениям. Поэтому сеточные модели в принципе менее точны, чем модели из сплошной проводящей среды. С другой стороны, сеточные

модели существенно более удобны и универсальны. Они позволяют легко моделировать поля в неоднородных и анизотропных средах. Так, при моделировании поля температур в конструкциях, состоящих из материалов с различными теплопроводностями λ, достаточно просто изменить сопротивления между соответствующими узловыми точками сетки.