- •1. Человек и организация

- •2. Развитие представлений о роли человека в организации (исторически сложившиеся подходы и концепции).

- •3. Рынок труда: основные понятия, компоненты, виды и формы занятости и безработицы, воздействие государства.

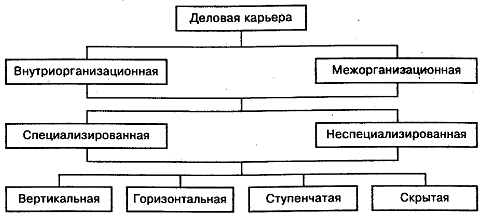

- •21. Модели деловой карьеры

- •22. Профессиональная и организационная адаптация персонала.

- •23. Оценка персонала: цели, взаимосвязь с другими кадровыми технологиями, факторы, влияющие на эффективность работы персонала.

- •24. Методы оценки персонала.

- •25. Развитие представлений о сущности и методах мотивации персонала.

- •27. Система оплаты труда персонала. Современные тенденции в области компенсации.

- •Повременная оплата труда

- •Сдельная оплата труда

- •Оплата труда на комиссионной основе

- •Формы оплаты труда

- •29. Организационная культура, ее типология.

- •30. Управление конфликтами в коллективе.

- •31. Стили управления.

- •32. Деловая этика и этикет

- •2. Понятие, сущность, принципы делового этикета

- •33. Увольнение персонала.

- •35. Аттестация персонала, ее этапы и методы.

- •36. Планирование и подготовка резерва руководителей.

- •37. Развитие молодых сотрудников с лидерским потенциалом.

- •38. Собеседование по отбору персонала, типы и виды.

- •39. Традиционные стили управления персоналом в сша и Японии.

- •40. Оценка эффективности управления персоналом.

- •41. Коучинг

- •Виды коучинга

- •42. Аутсорсинг hr-функций.

3. Рынок труда: основные понятия, компоненты, виды и формы занятости и безработицы, воздействие государства.

Занятость и безработица являются важнейшими экономическими характеристиками рынка труда, которые определяют его емкость, т.е. количественные границы.

Наиболее распространенным является представление о занятости как об основанном на общественном разделении труда социально-экономическом процессе приложения труда различных групп населения по сферам общественно-полезной деятельности: в общественном производстве, на учебе, и индивидуальном хозяйстве.

Категорию занятости необходимо рассматривать с двух позиций.

как экономическую категорию

как социально-экономическую категорию.

Характеристика занятости как экономической категории оправдана, если она исследуется непосредственно в процессе реализации ее в труде, где осуществляется соединение активной части населения со средствами производства, и занятость рассматривается в системе производственных отношений. Занятость отражает достигнутый уровень развития, вклад живого труда как реализованного фактора производства.

Вместе с тем занятость есть характеристика общественного производства, под которым понимается совместная деятельность работников, обладающих определенным набором качеств, по преобразованию предметов труда. Таким образом, занятость представляет собой механизм реализации взаимосвязей работников в процессе производства, то есть выступает социально-экономической категорией , и ее можно определить как социально-экономические отношения - соединения трудовых ресурсов со средствами производства.

Продуктивная (эффективная) занятость - во-первых, это занятость, приносящая трудящимся доход, обеспечивающий достойные условия жизни. Во-вторых, это теоретическое понятие, подразумевающее использование рабочей силы без потерь, когда достигается наибольший материальный результат. В связи с подобным понятием уместно ставить вопрос о степени эффективности занятости как об отношении фонда рабочего времени занятых за вычетом потерь рабочего времени к фонду рабочего времени занятых.

Полная занятость - это такое состояние общества, когда все желающие иметь оплачиваемую работу ее имеют, отсутствует циклическая безработица, но при этом сохраняется ее естественный уровень, определяемый фрикционной и структурной безработицей.

При социализме под полной занятостью понималось достижение ее высокого уровня в общественном производстве на основе ликвидации безработицы или создание таких материально-технических и социально-экономических условий, в соответствии с которыми каждому трудоспособному члену общества предоставляется возможность участвовать в общественно-полезном труде

Свободно избранная занятость предполагает, что право распоряжаться собственной способностью к труду принадлежит исключительно владельцу рабочей силы, т.е. самому работнику.

Неполная занятость представляет собой ситуацию, при которой общественно полезным трудом занята лишь некоторая часть экономически активного населения.

Скрытая занятость населения характеризуется тем, что определенная часть людей из числа находящихся в длительном отпуске без сохранения содержания, безработных, пенсионеров занимаются торговлей или предоставлением различных услуг населению (ремонт, строительство и т.д.) вне рамок официального их учета в качестве занятых.

Сезонная занятость представляет собой периодическое (в определенные сезоны) вовлечение трудоспособного населения в общественно полезную деятельность с учетом природно-климатических условий.

Маятниковая занятость - это особый вид занятости, который носит постоянный характер и в то же время связан с периодическими возвратными перемещениями во время трудовой деятельности.

Периодическая занятость - это вид занятости, предполагающий чередование периодов трудовой деятельности с равномерными периодами отдыха (работа вахтовым методом).

Характеризуя занятость как экономическую категорию, необходимо отметить что, являясь количественной характеристикой, занятость имеет объективные границы, которые задаются емкостью рынка, заполненного товарами, когда дальнейшее расширение занятости означало бы перепроизводство товаров и услуг.

В настоящее время основными факторами, определяющими уровень занятости в России являются:

спад хозяйственной активности и сокращение производства;

моральный и физический износ основных производственных фондов, делающий предприятия неконкурентоспособными;

изменение структуры экономики;

низкий уровень развития отдельных регионов, в которых возможно появление устойчиво высокой безработицы структурного характера;

неготовность многих хозяйствующих субъектов к функционированию в условиях рынка, конкуренции и риска;

неприспособленность служб трудоустройства к оказанию эффективной помощи в поисках работы, отсутствие информационного обеспечения о наличии рабочих мест;

несоответствие профиля образования и уровня квалификации кадров требованиям, предъявляемым современным производством;

сокращение <социальной> занятости, то есть скрытой безработицы на предприятиях, вызываемое внедрением рыночных принципов хозяйствования и усилением конкуренции между предприятиями;

обострение конкуренции отечественным товарам со стороны более дешевых, и часто более качественных, зарубежных;

сокращение торговли с другими странами.

Формы и виды безработицы |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Безработица бывает в двух основных формах: естественная и истинная. Естественная безработица – такой резерв рабочей силы, который способен быстро рассасываться в зависимости от потребностей производства. Основными видами естественной безработицы считаются: фрикционная, институциональная и добровольная. Фрикционная безработица – та, которая связана с переходом с прежнего места работы на новое. Основным признаком такой безработицы служит её непродолжительность (скажем, 1 месяц). Институциональной безработицей считается такая, которая обусловлена правовыми или иными институциональными нормами. Например, слишком большие социальные выплаты по безработице могут снизить предложение труда и тем самым повысить уровень безработицы. Добровольная безработица – та, при которой есть люди, которые могут, но не хотят работать по каким–то личным причинам. Другая, истинная безработица, представлена следующими своими видами. Структурная безработица – это такая безработица, которая возникает под воздействием крупномасштабных преобразований в той или иной отрасли, в экономике в целом. При этом в одних отраслях может резко сворачиваться производство, а значит и потребность в работниках, в других же наоборот – расширяться. Технологическая безработица прямо связана с научно–технической революцией и означает сокращение работающих из–за внедрения новой техники и технологии. Так, роботизация производства в США вела к реальной безработице, поскольку замена рабочих робототехникой давала большой доход: на ряде операций американский рабочий получал 25 Usd в час, а издержки по приобретению и эксплуатации робота составляют 6 Usd в час. Региональная безработица – та, которая характерна по каким–то причинам (демографическим, этническим и др.) для отдельного региона. Циклическая безработица связана с экономическими циклами, с циклическими спадами производства и кризисами. Скрытая безработица – это обычно незаметная напрямую, но реально существующая избыточность применяемого труда, проявляющаяся в пониженном уровне производительности труда. Иначе говоря, это ситуация, когда работу одного работника фактически выполняют два. Количественную характеристику безработицы дают 2 основных показателя. Уровень безработицы – отношение количества полностью безработных, зарегистрированных официальными службами, к общему количеству занятых, выраженное в процентах. Продолжительность безработицы измеряется средним количеством времени (месяцев), в течении которого незанятые остаются без работы. Очевидно, более полное представление создаёт одновременный анализ того и другого показателей. В отличие от метода прямого счёта, ограничивающегося данными о регистрации в службе занятости, есть балансовый метод. Он включает как использование возможностей статистики, так и социологических методов обследования с учётом территориальных особенностей, а также отраслевых и демографических. 4. Персонал организации и его структура. Персонал предприятия, как категория, характеризует собой кадровый потенциал, трудовые и человеческие ресурсы производства. Он отражает собой совокупность работников различных профессиональных квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. В списочный состав включаются все работники, принятые на работу, связанную с основной и с не основной деятельностью предприятия. «Персонал предприятия - это совокупность физических лиц, состоящих с фирмой как юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма Попытаемся выделить основное, из всего вышеизложенного: 1. Персонал является главным ресурсом каждого предприятия; 2. Персонал приводит в движение материально-вещественные элементы производства, создает продукт, его стоимость, а также обеспечивает конкурентоспособность предприятия, его прибыльность или убыточность. 3. Результаты деятельности предприятия во многом зависят от качества и эффективности использования человеческих ресурсов; 4. Главное отличие человеческих ресурсов от других видов ресурсов заключается в психологическом аспекте этой ситуации, так как любой наемный работник может отказаться, от предложенных ему условий, либо потребовать их изменения, переобучиться по другим профессиям и специальностям, и может, наконец, уволиться с предприятия по собственному желанию. Структурные особенности в составе персонала на предприятии. Структура персонала организации -- это совокупность отдельных групп работников, объединенных по какому-либо признаку. Некоторые исследователи подразделяют ее на статистическую и аналитическую. «Статистическая структура отражает распределение персонала и его движение в разрезе занятости по видам деятельности, а также категорий и групп должностей» Таким образом можно выделить персонал: 1. основных видов деятельности: лица, работающие в основных и вспомогательных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских подразделениях, аппарате управления, занятые производством продукции, услуг или осуществляющих обслуживание этих процессов; 2. не основных видов деятельности: работники жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы. Кроме того, все они подразделяются на категории: руководителей, специалистов, других служащих (технических исполнителей), рабочих. Аналитическая структура подразделяется на общую и частную. В разрезе общей структуры персонал рассматривается по таким признакам, как профессия, квалификация, образование, пол, возраст, стаж работы. Частная структура отражает соотношение отдельных групп работников, например «занятые тяжелым трудом с помощью простейших приспособлений и без них», «занятые на обрабатывающих центрах» и т.д. Критерием оптимальности структуры персонала является соответствие численности работников различных должностных групп объемам работ, необходимых для выполнения каждой должностной группой, выраженным в затратах времени. Рассмотрим более подробно основные признаки структурирования персонала организации. В зависимости от участия в производственном или управленческом процессе, т.е. по характеру трудовых функций, а следовательно, занимаемой должности, персонал подразделяется на следующие категории: * руководители, осуществляющие функции общего управления. Их условно подразделяют на три уровня: высший (организации в целом -- директор, генеральный директор, управляющий и их заместители), средний (руководители основных структурных подразделений -- отделов, управлений, цехов, а также главные специалисты), низовой (работающие с исполнителями -- руководители бюро, секторов; мастера). К числу руководителей относятся лица, занимаю-щие должности менеджеров, в том числе менеджера по персоналу; * специалисты -- лица, осуществляющие экономические, инженерно-технические, юридические и другие функции. К ним относятся экономисты, юристы, инженеры-технологи, инженеры-механики, бухгалтеры, диспетчеры, аудиторы, инженеры по подготовке кадров, инспектора по кадрам и др.; * другие служащие (технические исполнители), осуществляющие подготовку и оформление документов, учет, контроль, хозяйственное обслуживание (агент по закупкам, кассир, секретарь-стенографистка, табельщик и др.); * рабочие, которые непосредственно создают материальные ценности или оказывают услуги производственного характера. Различают основных и вспомогательных рабочих. В отдельную категорию входят работники социальной инфраструктуры, т.е. лица, занятые не основной деятельностью (культурно-бытовым, жилищно-коммунальным обслуживанием персонала организации). К ним относятся работники ЖКО; лица, обслуживающие детские сады, базы отдыха и т.п., находящиеся на балансе организации. В промышленности руководители, специалисты, другие служащие (технические исполнители), рабочие образуют промышленно-производственный персонал, а работники социальной инфраструктуры -- непромышленный персонал. Иногда структуру персонала подразделяют также на: квалификационную, половозрастную, структуру персонала по стажу, структуру персонала по уровню образования и др.

5. Кадровое, информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом Под кадровым обеспечением системы управления персоналом понимается необходимый количественный и качественный состав ее работников. Кадровое обеспечение системы управления персоналом: качественная и количественная характеристика персонала предприятия Уровень качественного состава кадров руководителей и специалистов во многом определяет и уровень эффективности функционирования той или иной хозяйственной системы, поскольку от личных качеств этих работников, их общеобразовательного и квалификационного уровня зависят качество принимаемых решений и результаты их реализации. Анализ качественного состава кадров предполагает изучение работников по полу, возрасту, образованию, квалификации, стажу работы и другим социально-демографическим признакам. Важным фактором качественного состава кадров управления является также оптимальное соотношение численности мужчин и женщин на различных должностях и в профессиональных группах. Общие тенденции в использовании мужчин и женщин на должностях аппарата управления таковы: мужчины легче справляются с работой линейных руководителей (директоров предприятий, начальников цехов, участков, смен), а женщины хорошо зарекомендовали себя на должностях функциональных руководителей (начальников отделов, бюро, секторов, групп) и специалистов. Количественный состав персонала организации определяется организационно-штатными структурами и уставом организации. При расчете необходимой численности штатных работников кадровой службы учитываются следующие факторы: - общая численность работников организации; - конкретные условия и характерные особенности организации, связанные со сферой ее деятельности (производственной, банковской, торговой, страховой и т.д.), масштабами, разновидностями отдельных производств, наличием филиалов; - социальная характеристика организации, структурный состав ее работников (наличие различных категорий - рабочих, специалистов с высшим и средним специальным образованием, научных работников), их квалификация; - сложность и комплексность решаемых задач по управлению персоналом (стратегическое планирование, выработка кадровой политики, организация обучения и т.п.); - техническое обеспечение управленческого труда и др.

Информационное обеспечение системы управления персоналом - представляет собой совокупность реализованных решений по объему, размещению и формам организации информации, циркулирующей в системе управления при ее функционировании. Оно включает оперативную информацию, нормативно-справочную информацию (НСИ), классификаторы технико-экономической информации и системы документации (унифицированные и специальные)1. Назначение информационного обеспечения состоит в своевременном и полном обслуживании управленческого персонала и технических средств системы управления достоверными данными, позволяющими осуществлять автоматизированную обработку информации с использованием других видов обеспечения (организационного, технического, программного, математического, лингвистического и др.). Информационное обеспечение состоит в решении следующих основных задач: 1. Организация домашинной и послемашинной фаз преобразования информации: стадий получения, регистрации, передачи информации и выдачи результатов обработки потребителям. 2. Организация банков данных: создание и введение системы массивов информации, организация процессов ее хранения и поиска. 3. Организация процессов решения функциональных задач на ЭВМ: машинная постановка и алгоритмизация конкретных функциональных задач управления на основе использования программного обеспечения; разработка технологических процессов, инструкций и осуществление машинного решения. 4. Исследование эффективности информационного обеспечения. Информация, циркулирующая в любой социально-экономической системе, представляет информационную систему (информационную среду), характеризующуюся потоками, многочисленными обменами и преобразованиями, взаимосвязями. Руководители и специалисты организации используют в работе внутреннюю и внешнюю информацию, научно-техническую, экономическую информацию об управлении. При проектировании и разработке информационного обеспечения (ИО) системы управления наиболее актуальным является установление состава и структуры информации, необходимой и достаточной для принятой технологии управления.

Техническое обеспечение системы управления персоналом организации Основу технического обеспечения системы управления персоналом составляет комплекс технических средств (КТС) – совокупность взаимосвязанных единым управлением и (или) автономных технических средств сбора, регистрации, накопления, передачи, обработки, вывода и представления информации, а также средств оргтехники. КТС должен обеспечивать решение задач управления с минимальными трудовыми и стоимостными затратами, с заданной точностью и достоверностью, в указанные сроки. Эффективность функционирования службы управления персоналом при использовании КТС должна обеспечиваться как за счет повышения производительности труда персонала службы, так и, что значительно важнее, за счет возможности использования экономико-математических методов решения задач управления на основе более полной и точной информации. В связи с этим эффект применения КТС в службе управления персоналом должен определяться не снижением управленческих и эксплуатационных расходов (в частности, сокращением персонала службы), а улучшением экономических показателей работы службы в целом и отдельных ее подразделений за счет более рационального управления. КТС должен обладать информационной, программной и технической совместимостью входящих в него средств; адаптируемостью к условиям функционирования службы управления персоналом; возможностью расширения с целью подключения новых устройств. Исходными данными для выбора технических средств являются:

Основными характеристиками задач, которые должны учитываться при выборе оборудования, являются:

6. Правовое и нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом -- это совокупность документов организационного, организационно-методического, организационно-распорядительного, технического, нормативно-технического, технико-экономического и экономического характера, а также нормативно-справочные материалы, устанавливающие нормы, правила, требования, характеристики, методы и другие данные, используемые при решении задач организации труда и управления персоналом и утвержденные в установленном порядке компетентным соответствующим органом или руководством организации. Нормативно-методическое обеспечение создает условия для эффективного процесса подготовки, принятия и реализации решений по вопросам управления персоналом. Оно состоит в организации разработки и применения методических документов, а также ведении нормативного хозяйства в системе управления персоналом. Группировка нормативно-методических материалов, характеристика их содержания, примеры норм, нормативов, документов и наименования некоторых документов Ответственность за обеспечение системы управления персоналом нормативно-методическими документами несут соответствующие подразделения аппарата управления организации (отдел стандартизации, отдел организации управления, юридический отдел). Инструкция по соблюдению правил техники безопасности и др. Разработку этих документов осуществляют работники соответствующих звеньев системы управления персоналом. Правовое обеспечение системы управления персоналом состоит в использовании средств и форм юридического воздействия на органы и объекты управления персоналом с целью достижения эффективной деятельности организации. Основные задачи правового обеспечения системы управления персоналом: - правовое регулирование трудовых отношений, складывающихся между работодателями и наемными работниками; - защита прав и законных интересов работников, вытекающих из трудовых отношений. Правовое обеспечение системы управления персоналом включает: · соблюдение, исполнение и применение норм действующего законодательства в области труда, трудовых отношений; · разработку и утверждение локальных нормативных и ненормативных актов организационного, организационно-распорядительного, экономического характера; · подготовку предложений об изменении действующих или отмене устаревших и фактически утративших силу нормативных актов, изданных в организации по трудовым, кадровым вопросам. Осуществление правового обеспечения в организации возлагается на ее руководителя и других должностных лиц (в пределах предоставленных им прав и полномочий при осуществлении ими организационно-распорядительных, административно-хозяйственных, трудовых и других функций), а также на руководителя системы управления персоналом и ее работников по вопросам, входящим в их компетенцию. Головным подразделением по ведению правовой работы в области трудового законодательства является юридический отдел. 7. Система управления персоналом. Методы и принципы управления персоналом. Система управления персоналом представляет собой совокупность приемов, методов, технологий, процедур работы с кадрами. Существует несколько подходов к формулированию системы управления персоналом. Все зависит от того, какой аспект данного явления рассматривается. В систему управления персоналом включаются следующие элементы кадровой работы: кадровое планирование, определение потребности в найме, набор, отбор, найм, адаптация, обучение, карьера, оценка, мотивация, нормирование труда.

Принципы управления персоналом Принципы управления персоналом (ПУП) - правила, основные положения и нормы, которым должны следовать руководители и специалисты в процессе управления персоналом. ПУП отражают требования объективно действующих экономических законов, поэтому и сами являются объективными. Управление персоналом организации осуществляется на основе следующих принципов. Альтернативность - многовариантная проработка предложений по формированию системы управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных условий производства. Бюрократия - обеспечение разумного господства центрального звена управления (администрации) над основной частью персонала для строгого выполнения нормативных документов организации. Гибкость - означает приспособляемость системы управления персоналом к изменяющимся целям объекта управления и условиям его работы. Децентрализация - в любых горизонтальных и вертикальных разрезах системы управления персоналом должна обеспечиваться рациональная автономность структурных подразделений или отдельных руководителей, с передачей прав и ответственности на нижние уровни. Дисциплинированность - все работники выполняют правила внутреннего трудового распорядка, а менеджеры применяют справедливые санкции к нарушителям дисциплины. Единоначалие - концентрация власти в руках линейных руководителей, работник получает распоряжение и отчитывается перед одним непосредственным начальником. Иерархичность - в системе работы с персоналом должно обеспечиваться иерархическое взаимодействие между звеньями управления (структурными подразделениями и отдельными руководителями), базирующееся на разделении власти, решений и информации по уровням управления. Кадры решают все - должна быть разработана эффективная система подбора, расстановки и обучения кадров. Развитие и продвижение работников осуществляется в соответствии с результатами их труда, квалификацией, способностями и потребностями организации. Коллегиальность - менеджеры работают в тесном контакте друг с другом и связаны узами сотрудничества и взаимозависимости, участвуя в выработке наиболее важных решений. Комплексность - при формировании системы управления персоналом необходимо учитывать все факторы, воздействующие на систему управления (внешние и внутренние, состояние объекта управления и т.д.), и охватывать все подсистемы работы с персоналом. Концентрация - рассматривается как концентрация усилий различных профессий работников на решение основных задач или как концентрация разных функций в одном подразделении системы управления персоналом, чтобы устранить дублирование и сократить цикл управления. Кооперация - система управления персоналом должна обеспечивать максимальное разделение и специализацию процессов выработки, принятия и реализации решений человеком. Корпоративность - гармония интересов всех категорий персонала в обеспечении единства интересов и усилий по достижению целей управления ("в единении - сила"). Личная ответственность - каждый работник организации должен точно знать свои обязанности, а также то, за что он несет личную ответственность (ресурсы, имущество, информация). Научность - разработка мероприятий по формированию системы управления персоналом должна основываться на достижениях науки в области управления и с учетом изменения законов развития общественного производства в рыночных условиях. Оперативность - своевременное принятие решений по анализу и совершенствованию системы управления персоналом, предупреждающих или оперативно устраняющих отклонения и конфликты ("не ждать"). Параллельность - предполагает одновременное выполнение различных управленческих функций, чтобы повысить оперативность управления персоналом и сократить продолжительность работы. Плановость - началом всей работы является установление на длительный период плановых темпов и пропорций развития персонала. Ротация - временное выбытие отдельных работников не должно прерывать процесс осуществления каких-либо функций. Для этого каждый работник системы управления персоналом должен уметь выполнять функции одного-двух работников своего уровня и планомерно перемещаться по различным должностям. Справедливое вознаграждение - базируется на оплате по результатам индивидуального и коллективного труда с возмещением стоимости рабочей силы. Методы и принципы управления персоналом Методы управление персоналом – это способы и приемы воздействия на персонал для достижения целей организации.

1. По стадиям процесса управления можно выделить: планирование, организацию, учет, анализ, мотивацию, контроль. 2. По характеру управленческого воздействия на персонал выделяются: методы информирования, методы убеждения методы принуждения (основанные на угрозе) 3. По способам воздействия на человека можно выделить: административные, экономические, социально-психологические. Принципы (от лат principium – «начало основа») – это правила, основные положения и нормы, которым должны следовать руководители и специалисты в процессе управления персоналом. В специальной литературе по вопросам управления персоналом различают две группы принципов: -принципы, характеризующие требования к формированию системы управления персоналом, и -принципы, определяющие направления развития системы управления персоналом. Принципы, определяющие требования к формированию системы управления персоналом: 1) экономичность – предполагает наиболее экономичную организацию системы управления персоналом; 2) перспективность – необходимо учитывать перспективы развития организации; 3) комплексность – необходимо учитывать воздействие на систему управления всех факторов; 4) простота – чем проще устроена система управления, тем лучше она работает; 5) научность – ориентация на современные достижения науки в сфере управления; 6) прозрачность – система должна строиться на единой концепции; 7) автономность – обеспечение оптимальной независимости структур; 8) согласованность – взаимодействие между вертикальными иерархическими звеньями должно быть согласованным; 9) устойчивость – наличие «локальных регуляторов», которые при отклонении от заданной цели организации ставят того или иного работника или подразделение в невыгодное положение; 10) комфортность – максимум удобств для творческих процессов выработки, принятия и реализации решений человеком; 11) многоаспектность – управление персоналом может осуществляться по различным каналам; 12) прогрессивность – соответствие передовым зарубежным и отечественным аналогам. Принципы, определяющие требования к развитию системы управления персоналом: 1) концентрация – аккумулирование работников отдельной структуры управления персоналом на реализации одной или нескольких задач; 2) специализация – формирование отдельных структур, специализирующихся на выполнении однородных функций; 3) гибкость – приспособляемость системы управления персоналом к изменению состояния объекта; 4) непрерывность – отсутствие перерывов в работе системы; 5) ритмичность – выполнение одинакового объема работ в равные временные сроки; 6) параллельность – одновременное выполнение отдельных управленческих решений.

Наука и практика выработали три группы МУП административные, экономические и социально-психологические. Административные методы ориентирования на такие мотивы поведения, как осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, стремление человека трудиться в определенной организации, культура трудовой деятельности. Эти методы воздействия отличает прямой характер воздействий: любой регламинтирующий и административный акт подлежит обязательному исполнению. Для административных методов характерно их соответствие правовым нормам, действующим на определенном уровне управления, а также актам и распоряжениями органов управления. Экономические и социально-психологические метод1ы носят косвенный характер управленческого воздействия. Нельзя рассчитывать на автоматическое действие этих методов и трудно определить силу их воздействия на конечный эффект. С помощью экономических методов осуществляется материальное стимулирование коллективной и отдельных работников. Они основаны на исполнении экономического механизма управления. Социально-психологические методы управления основаны на использовании социального механизма управления (система отношений в коллективе, социальные потребности и т.п.). Специфика этих методов заключается в значительной доле использования неформальных факторов, интересов личности, группы, коллектива в процессе управления персоналом.

8. Система управления персоналом. Организационная структура службы управления персоналом Организационная структура службы управления персоналом определяется как объективными факторами ( размером предприятия и объемом выполняемой работы по каждой функции, качеством персонала службы управления персоналом), так и субъективными (отношением к персоналу руководителя организации, его подготовленностью, видением целей организации и ролью, отводимой персоналу). В малых предприятиях, как уже говорилось, из функций по управлению и развитию персонала зачастую реализуется лишь учетная, а работу осуществляет референт по персоналу, сочетающий эту деятельность с обязанностями секретаря директора.

Организационная структура системы управления персоналом представляет собой совокупность устойчивых взаимосвязей подразделений и должностных лиц, обеспечивающих выполнение задач по укомплектованию кадрами организации. Совокупность подразделений и должностных лиц — носителей функций управления персоналом — представляет собой службу управления персоналом. Варианты видоизменения организационной структуры зависят от возможностей организации, прежде всего финансовых. При немногочисленности персонала и, соответственно, незначительной общей трудоемкости функций службы управления персоналом выполнение конкретных функции может быть поручено даже отдельному специалисту, а не целому подразделению. Основным этапом построения организационной структуры службы управления персоналом является формирование связей между ее звеньями. Можно выделить для систем управления персоналом три классических вида структурных связей: 1) линейная (административное подчинение); 2) функциональная (методическое обеспечение, консультирование смежного подразделения); 3) линейно-функциональная (привлечение более компетентных руководителей, персональная ответственность исполнителей) 9. Стратегия управления персоналом. Стратегическое управление персоналом -- это управление формированием конкурентоспособного трудового потенциала организации с учетом происходящих и предстоящих изменений в ее внешней и внутренней среде, позволяющее организации выживать, развиваться и достигать своих целей в долгосрочной пер-спективе. Цель стратегического управления персоналом -- обеспечить скоординированное и адекватное состоянию внешней и внутренней среды формирование трудового потенциала организации в расчете на предстоящий длительный период. Стратегическое управление персоналом позволяет решать следующие задачи. 1. Обеспечение организации необходимым трудовым потенциалом в соответствии с ее стратегией. 2. Формирование внутренней среды организации таким образом, что внутриорганизационная культура, ценностные ориентации, приоритеты в потребностях создают условия и стимулируют воспроизводство и реализацию трудового потенциала и самого стратегического управления. 3. Исходя из установок стратегического управления и формируемых им конечных продуктов деятельности можно решать проблемы, связанные с функциональными организационными структурами управления, в том числе управления персоналом. Методы стратегического управления позволяют развивать и поддерживать гибкость оргструктур. 4. Возможность разрешения противоречий в вопросах цен-трализации-децентрализации управления персоналом. Одна из основ стратегического управления -- разграничение полномо-чий и задач как с точки зрения их стратегичности, так и иерархического уровня их исполнения. Применение принципов стра-тегического управления в управлении персоналом означает концентрацию вопросов стратегического характера в службах управления персоналом и делегирование части оперативно-тактических полномочий в ведение функциональных и произ-водственных подразделений организации. Субъектом стратегического управления персоналом выступает служба управления персоналом организации и вовлеченные по роду деятельности высшие линейные и функциональные руководители. Объектом стратегического управления персоналом является совокупный трудовой потенциал организации, динамика его развития, структуры и целевые взаимосвязи, политика в отношении персонала, а также технологии и методы управления, основанные на принципах стратегического управления, управления персоналом и стратегического управления персоналом. В стратегическом управлении персоналом в качестве объекта управления рассматриваются «содержательные» характеристики персонала (знания, навыки, способности, социальный статус, нормы поведения и ценности, профессионально - квалификационные, иерархические и демографические структуры). Эти характеристики, носителем которых он является, выражают с точки зрения долгосрочной перспективы потенциал персонала организации. Кроме того, объектом стратегического управления являются и технологии управления персоналом (технологии реализации трудового потенциала, воспроизводства и развития персонала). В совокупности они образуют трудовой потенциал организации.

10. Кадровая политика, ее основные элементы Кадровая политика — это совокупность способов воздействия на персонал для достижения целей организации, позволяющих внести эффективный вклад в осуществление стратегии предприятия и привить персоналу социальную ответственность перед предприятием и обществом. Она является продолжением и внешним проявлением стратегии предприятия в области управления персоналом. Кадровая политика фирмы дифференцируется на составляющие ее элементы.

а) в сфере занятости — анализ рабочих мест, методы найма, способы отбора, продвижение по службе, отпуска, увольнения и т. д.; 6) в сфере обучения — проверка новых работников, практическое обучение, развитие; в) в сфере оплаты труда — оценка работ, льготные схемы, скользящие ставки, учет различий в жизненном уровне и т. д.; г) в сфере благосостояния — пенсии, пособия по болезни и нетрудоспособности, медицинские, транспортные услуги, жилье, питание, спорт, общественная деятельность, помощь в личных проблемах; д) в сфере трудовых взаимоотношений — меры по установлению лучшего стиля руководства, отношения с профсоюзами и т. д.

11. Типы кадровой политики В зависимости от уровня осознанности тех правил и норм, которые лежат в основе кадровых мероприятий и, связанным с этим уровнем, непосредственного влияния управленческого аппарата на кадровую ситуацию в организации выделяют следующие типы кадровой политики: Пассивная кадровая политика: руководство организации не имеет выраженной программы действий в отношении персонала, а кадровая работа сводится к ликвидации негативных последствий. Для такой организации характерно отсутствие прогноза кадровых потребностей, средств оценки труда и персонала, диагностики кадровой ситуации в целом. Руководство работает в режиме экстренного реагирования на возникающие конфликтные ситуации, которые стремится погасить любыми средствами, зачастую без попыток понять причины и возможные последствия. Реактивная кадровая политика: руководство предприятия осуществляет контроль за симптомами негативного состояния в работе с персоналом, причинами и ситуацией развития кризиса: возникновение конфликтных ситуаций, отсутствие достаточно квалифицированной рабочей силы для решения стоящих задач, отсутствие мотивации к высокопродуктивному труду. Превентивная кадровая политика: руководство фирмы (предприятия) имеет обоснованные прогнозы развития ситуации, но не имеет средств для влияния на нее. Кадровая служба подобных предприятий располагает не только средствами диагностики персонала, но и прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный период. В программах развития организации содержатся краткосрочный и сред несрочный прогнозы потребности в кадрах, как качественный, так и количественный, сформулированы задачи по развитию персонала. Основная проблема таких организаций — разработка целевых кадровых программ. . Активная кадровая политика; руководство имеет не только прогноз, но и средства воздействия на ситуацию, а кадровая служба способна разработать антикризисные кадровые программы, проводить постоянный мониторинг ситуации и корректировать исполнение программ в соответствии с параметрами внешней и внутренней ситуации. Выделяют два подвида активной кадровой политики: рациональную и авантюристическую. При рациональной кадровой политике руководство предприятия имеет как качественный диагноз, так и обоснованный прогноз развития ситуации и располагает средствами для .влияния на нее. В программах развития организации содержатся краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы потребности в кадрах (качественной и количественной). Кроме того, составной частью плана является программа кадровой работы с вариантами ее реализации. При авантюристической кадровой политике руководство предприятия не имеет качественного диагноза, обоснованного прогноза развития ситуации, но стремится влиять на нее. Кадровая служба предприятия, как правило, не располагает средствами прогнозирования кадровой ситуации и диагностики персонала, однако в программы развития предприятия включены планы кадровой работы, зачастую ориентированные на достижение целей, важных для развития предприятия, но не проанализированных с точки зрения изменения ситуации. План работы с персоналом в таком случае строится на достаточно эмоциональном, малоаргументированном представлении о целях работы с персоналом. Вторым основанием для дифференциации кадровых политик может быть принципиальная ориентация на собственный персонал или на внешний персонал, степень открытости по отношению к внешней среде при формировании кадрового состава. По этому основанию традиционно выделяют два типа кадровой политики — открытую и закрытую. Открытая кадровая политика характеризуется тем, что организация прозрачна для потенциальных сотрудников на любом уровне, можно прийти и начать работать как с самой низовой должности, так и с должности на уровне высшего руководства. Организация готова принять на работу любого специалиста, если он обладает соответствующей квалификацией, без учета опыта работы в этой или родственных ей организациях. Такого типа кадровая политика может быть адекватна для новых организаций, ведущих агрессивную политику завоевания рынка, ориентированных на быстрый рост и стремительный выход на передовые позиции в своей отрасли. Закрытая кадровая политика характеризуется тем, что организация ориентируется на включение нового персонала только с низшего должностного уровня, а замещение происходит только из числа сотрудников организации. Такого типа кадровая политика характерна для ; компаний, ориентированных на создание определенной корпоративной атмосферы, а также работающих в условиях дефицита кадровых ресурсов. 12. Кадровое планирование: цели, задачи, структура, последовательность. Сущность и задачи кадрового планирования Цель кадрового планирования заключается в том, чтобы обеспечить предоставление людям рабочих мест в нужный момент времени, в необходимом количестве в соответствии со способностями, склонностями людей и требованиями производства. Кадровое планирование должно создавать условия для мотивации более высокой производительности труда и удовлетворенности работой. Людей привлекают те рабочие места, где созданы условия для развития их способностей и гарантирован высокий и постоянный заработок. Кадровое планирование решает следующие задачи:

Эти задачи реализуются посредством осуществления оперативного плана работы с персоналом, для составления которого используются данные о составе постоянных работников, текучести кадров, потерях рабочего времени из-за болезней и простоев, продолжительности рабочего дня, доходах рабочих и служащих. Планирование использования кадров осуществляется посредством разработки плана замещения штатных должностей. При определении места работы необходимо учитывать психические и физические нагрузки на человека. При планировании использования кадров следует особое внимание уделять вопросам занятости молодежи, женщин, пожилых работников, лиц с ограниченными физическими возможностями. С этой целью необходимо резервировать в организации соответствующие рабочие места. Кадровое планирование может проводиться по определенной схеме (рис. 3). Кадровое планирование предполагает отслеживание изменений в профессионально-квалификационной структуре кадров и, главное, призвано выявлять будущие потребности в рабочей силе, определять их качественные и количественные показатели на более ранней стадии. Установление целей кадрового планирования, специфичных для предприятия

Рис. 3. Последовательность кадрового планирования Кадровое планирование охватывает три последовательных этапа:

13. Основные этапы процесса подбора персонала. Этап 1. Составление заявки на подбор кандидата. Процесс рекрутинга начинается с заполнения заказчиком (руководителем структурного подразделения) бланка заявки на подбор кандидата. Должны быть указаны следующие пункты:

Основные требования к кандидатам (требуемый опыт, пол, возраст, специальные навыки) Перед началом поиска, тщательно проанализируйте и обоснуйте указанные в заявке требования к соискателю:

Наниматель обязан знать, какие профессиональные знания на данной позиции необходимы, а какие желательны, какими деловыми и личными качествами должен обладать работник. Имея четкое представление о требованиях руководителя к будущему сотруднику, нюансах работы, особенностях микроклимата в коллективе структурного подразделения и корпоративной культуры предприятия в целом, формируется профиль должности. Этап 2. Планирование комплекса мероприятий по подбору. После формирования профиля должности разрабатывается и утверждает комплекс мероприятий по поиску/подбору кандидатов. В зависимости от требований к вакансии выбираются источники подбора:

Мероприятия планируются последовательно и в рамках бюджета. Всегда следует заранее рассчитывать расходы в соотношении с финансовыми потерями от пустующего рабочего места. Если Вам не требуется сотрудник прямо сейчас, оптимальным будет использование бесплатных ресурсов по поиску персонала. Ждать большого потока квалифицированных кандидатов не приходится, но такой способ отлично подходит для пополнения кадрового резерва на будущее. Единственное, что нужно учитывать, так это трудовые затраты того сотрудника, который будет проводить анализ поступающих резюме. В остальных ситуациях экономически более целесообразно привлечь к подбору агентство. Этап 3.Первичный отбор персонала на заявленную вакансию. Благодаря налаженной работе в соответствии с планом привлечения персонала мы ежедневно получаем поток резюме кандидатов. Все они анализируются, информация о соискателях заносится в базу данных. Если кандидат соответствуют основным требованиям должности, рекрутер проводит с ним предварительное собеседование по телефону. По результатам телефонного интервью претендент на должность приглашается на встречу. Проводится интервью и в случае положительной оценки соискатель допускается к следующему этапу процедуры подбора. Даты и время проведения всех собеседований рекрутер согласовывает с заказчиком (при необходимости — с начальником службы безопасности). По каждому кандидату составляется профиль личности и дается общая оценка соответствию кандидата требованиям вакансии. Этап 4. Психологическое тестирование (если предусмотрено). По результатам тестирования психолог дает заключение, в котором отражается соответствие психологических особенностей кандидата требованиям вакантной должности, его сильные и слабые стороны, возможные трудности при адаптации на новом рабочем месте. Этап 5. Собеседование с линейным менеджером. Рекрутер передает заказчику следующие данные о кандидате:

Руководитель структурного подразделения обязан в течение трех рабочих дней с момента предоставления ему данных о кандидате назначить дату и время проведения собеседования, которое должно состояться в течение семи рабочих дней. После проведения собеседования заказчик обязан в течение двух рабочих дней представить рекрутеру выводы о профессиональном уровне кандидата, его соответствии заявленным требованиям. В случае положительной оценки человек переходит на следующий этап процедуры подбора. Этап 6. Проверка информации о кандидате службой безопасности компании. Если линейный менеджер по результатам собеседования принимает положительное решение, рекрутер передает информацию о соискателе в службу безопасности компании. Специалист СБ в течение трех рабочих дней обязан провести проверку этих данных и предоставить заключение. При положительном отзыве кандидат допускается на следующий этап процедуры подбора. Этап 7. Проверка рекомендаций. Рекрутер собирает (уточняет) рекомендации с предыдущих мест работы соискателя: занимаемая им должность, функциональные обязанности, профессиональный уровень, характеристика со стороны бывших коллег, причины увольнения и т. п. Этап 8 Принятие решения о приеме кандидата. На этом этапе рекрутер подает на рассмотрение лицу принимающему решение пакет документов:

Назначается дата и время повторного собеседования с кандидатом (или принимает решение о его приеме на работу без собеседования). При положительном решении рекрутер направляет кандидата в отдел кадров для оформления документов. При выявлении несоответствия кандидата требованиям должности на любом этапе подбора рекрутер благодарит человека за отклик на объявление о вакансии и вежливо ему отказывает. Анкетные данные отклоненного кандидата заносятся в базу данных с пометками, которые впоследствии могут пригодиться при закрытии другой вакансии. В случае использования конкурсного принципа подбора, на этом этапе производится сравнительная оценка финалистов. Этап 9. Оформление на работу. Если соискатель соответствует всем требованиям должности, руководитель структурного подразделения согласовывает с ним дату фактического выхода на работу. 14. Источники найма персонала. Определив требования к кандидату, кадровый менеджмент ресурсов может приступить к реализации следующего этапа - привлечению кандидатов, основная задача которого - создание достаточно представительного списка квалифицированных кандидатов для последующего отбора. Главными ограничителями на данном этапе выступает бюджет, который организация может израсходовать при реализации процедур найма, человеческие ресурсы, которыми она располагает для последующего отбора кандидатов и время, требуемое для реализации указанных процедур. Перед организацией возникают три вопроса: где искать потенциальных работников (источники), как их известить об имеющихся вакансиях и каким образом провести отбор наиболее подходящих работников для конкретного рабочего места (методы). Различают две группы источников: внутренние (из работников предприятия) и внешние (из людей, до того никак не связанных с предприятием) источники. Невозможно однозначно решить вопрос в пользу внутренних или внешних источников найма. Существуют разные способы поиска персонала: Ш Поиск внутри организации. Ш Подбор с помощью неформальных контактов сотрудников. и «кумовства». Ш Самопроявившиеся кандидаты. Объявления в средствах массовой информации - на телевидении, радио, в прессе. Ш Контакты с университетами и другими учебными заведениями. Ш Государственные агентства занятости. Ш Частные агентства по подбору персонала. Ш В качестве источника могут выступать также сотрудники, ушедшие из организации. Ш Клиенты и поставщики могут предложить необходимых кандидатов. Ш «Охота за головами» - переманивание лучших работников из других организаций. Используются различные способы привлечения высококлассных специалистов, например: -высокая зарплата; -возможность быстрого роста, продвижения по служебной лестнице; -хороший психологический климат в коллективе; -дополнительные льготы (бесплатное питание, предоставление служебного автомобиля, средств связи, медицинское страхование и т.п.) Большинство специалистов сходятся во мнении, что для успешной организации поиска кандидатов следует руководствоваться двумя основными правилами: -всегда проводить поиск кандидатов внутри организации; -использовать по меньшей мере два метода привлечения кандидатов со стороны. 15. Методы отбора персонала Отбор персонала в организацию Первичный отбор начинается с анализа списка кандидатов с точки зрения их соответствия общим требованиям организации к будущему сотруднику (соответствие рабочей модели). Основная цель первичного отбора состоит в отсеивании кандидатов, не обладающих минимальным набором характеристик, необходимых для занятия вакантной должности. Естественно, что этот минимальный набор является различным для разных специальностей и организаций. Методы первичного отбора зависят от бюджета, стратегии, культуры компании и относительной важности данной должности для организации. Среди известных методов первичного отбора можно выделить следующие: -анкетирование; -тестирование или испытание; -графологический анализ (экспертиза почерка и анализ стиля изложения); -морфологический анализ и близкий по смыслу - анализ по фотографии. Стадия первичного отбора, независимо от применяемых методов, завершается определением ограниченного списка кандидатов, наиболее соответствующих требованиям организации. Среди методов отбора особое положение занимает собеседование (интервью). К собеседованию обычно допускается 20_30 % от общего числа кандидатов, оставшихся после стадии первичного отбора. Оно проводится в целях оценки качеств, необходимых для работы по предлагаемой вакансии: культурного уровня, ценностных ориентаций и мотивации кандидата, деловых качеств и др. По структуре собеседование состоит из нескольких стадий: подготовки, «создания атмосферы доверия», обмена информацией (основная часть), заключения, оценки. Предварительная подготовка. Сотрудник организации, собирающийся проводить интервью, должен детально изучить досье кандидата, то есть те данные о нем, которыми располагает организация.. При подготовке собеседования следует заранее подготовить вопросы, которые позволят получить наиболее важную информацию от кандидата. «Создание атмосферы доверия». Для этого можно начать собеседование с вопро-сов на нейтральную тему, предложить кандидату сесть там, где ему удобно, пожать руку, улыбнуться и т.п. Основная часть собеседования представляет собой обмен информацией, которая дает возможность оценить способность и желание кандидата успешно работать в организации, а не просто факты из его жизни или рассказываемые им истории. В ходе собеседования иногда используются небольшие тесты. Например, предлагается на листе бумаги нарисовать одну из пяти фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник или зигзаг) или указать на любимый цвет. Обработка результатов проводится незамедлительно. Результаты собеседования фиксируются документально. Результаты собеседования должны содержать оценку кандидата и предложение - продолжать или прекратить работу с ним. Заключение проводившего собеседование сотрудника передается руководителю подразделения, располагающего вакансией, который и принимает решение о дальнейших действиях в отношении данного кандидата. Следующим этапом отбора кадров является сбор информации о кандидате. Для того чтобы лучше оценить профессиональные и личные качества кандидата организации, можно обратиться за информацией к людям и организациям, знающим кандидата по совместной учебе, работе, занятиям спортом и т.д. В заключении, подавляющее большинство авторов, занимающихся проблемами управления персоналом, считают, что отбор работников нельзя осуществлять, ориентируясь лишь на какой-либо один признак или решение какой-либо одной задачи. Поэтому при отборе кадров должен использоваться не один метод, а целый комплекс различных методов, направленных на всестороннюю оценку кандидатов. 16. Разработка работодателем требований набора и подготовка соискателей к выходу на рынок труда. Что касается требований работодателей к нанимаемым сотрудникам, то они, как можно заключить из анализа собранной информации, весьма разнообразны. Для работодателя имеют значение: • уровень образования; • опыт работы; • различные рекомендации; • рабочие качества кандидатов; • имеющиеся у кандидатов связи. 17. Задачи и средства развития персонала. Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на самих сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и знания, они становятся более конкурентоспособными на рынке труда и получают дополнительные возможности для профессионального роста как внутри своей организации, так и вне нее. Это особенно важно в современных условиях быстрого устаревания профессиональных знаний. Профессиональное обучение также способствует общему интеллектуальному развитию человека, расширяет его эрудицию и круг общения, укрепляет уверенность в себе. Не случайно возможность профессионального обучения в собственной компании высоко ценится работниками и оказывает большое влияние на принятие ими решения о поступлении на работу в ту или иную организацию. Выигрывает от профессионального внутриорганизационного развития и общество в целом, получая более квалифицированных членов и более высокую производительность общественного труда без дополнительных затрат. Ключевым моментом в управлении профессиональным развитием является определение потребностей организации в этой области. По существу речь идет о выявлении несоответствия между профессиональными знаниями и навыками (компетенциями), которыми должен обладать персонал организации для реализации ее целей (сегодня и в будущем), и теми знаниями и навыками, которыми он обладает в действительности. Определение потребностей в профессиональном развитии отдельного сотрудника требует совместных усилий отдела профессионального развития, самого сотрудника и его руководителя. Каждая из сторон привносит свое видение этого вопроса, определяемое ее положением в организации и ролью в процессе профессионального развития. Для адекватного определения потребностей профессионального развития каждая из участвующих в этом процессе сторон должна понимать, под воздействием каких факторов складываются потребности организации в развитии своего персонала. Этими факторами являются: · динамика внешней среды (потребители, конкуренты, поставщики, государство); · развитие техники и технологии, влекущее за собой появление новой продукции, услуг и методов производства; · изменение стратегии развития организации; · создание новой организационной структуры; · освоение новых видов деятельности. Традиционными методами определения и регистрации потребностей в профессиональном развитии являются аттестация и подготовка индивидуального плана развития. В ходе аттестации (или во время специальной встречи по профессиональному развитию) сотрудник обсуждает с руководителем перспективы своего профессионального развития. Важнейшим средством профессионального развития персонала является профессиональное обучение -- процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков или знаний сотрудникам организации. Примером профессионального обучения могут служить курсы по изучению новой компьютерной программы для секретарей-референтов, программа по обучению агентов по продажам, финансовый курс для высшего управленческого аппарата компании. Формально профессиональное развитие шире, чем профессиональное обучение, и часто включает в себя последнее, однако в реальной жизни различие между ними может быть чисто условным и не столь важным, поскольку и профессиональное обучение, и развитие служат одной цели - подготовке персонала организации к успешному выполнению стоящих перед ним задач. Иногда утверждают, что профессиональное обучение ориентируется, прежде всего, на задачи сегодняшнего дня, а развитие - на будущие потребности организации. Однако с ускорением изменений во внешней для организаций среде и в самих организациях это различие становится все более условным. В современных организациях профессиональное обучение представляет собой комплексный непрерывный процесс, включающий в себя несколько этапов. Управление процессом профессионального обучения начинается с определения потребностей, которые формируются на основе потребностей развития персонала организации, а также необходимости выполнения сотрудниками организации своих текущих производственных обязанностей . 19. Методы профессионального обучения Существует огромное количество методов развития профессиональных знаний и навыков. Все они могут быть разделены на две большие группы — обучение непосредственно на рабочем месте и обучение вне рабочего места (в учебном классе). Основными методами обучения на рабочем месте являются: инструктаж, ротация, ученичество и наставничество. Инструктаж представляет собой разъяснение и демонстрацию приемов работы непосредственно на рабочем месте и может проводиться как сотрудником, давно выполняющим данные функции, так и специально подготовленным инструктором. Инструктаж, как правило, ограничен во времени, ориентированном на освоение конкретных операций или процедур, входящих в круг профессиональных обязанностей обучающегося. Инструктаж на рабочем месте является недорогим и эффективным средством развития простых технических навыков, поэтому он столь широко используется на всех уровнях современных организаций. Ротация представляет собой метод самостоятельного обучения, при котором сотрудник временно перемещается на другую должность с целью приобретения новых навыков. Ротация широко применяется предприятиями, требующими от работников поливалентной квалификации, т.е. владения несколькими профессиями. Помимо чисто обучающего эффекта, ротация оказывает положительное влияние на мотивацию сотрудника, помогает преодолевать стресс, вызываемый однообразными производственными функциями, расширяет социальные контакты на рабочем месте. Вместе с названными достоинствами ротация обладает одним серьезным недостатком, который необходимо учитывать при планировании профессионального обучения, — высокими издержками, связанными с потерей производительности при перемещении работника с одной должности на другую. Ученичество и наставничество ("коучинг") являются традиционными методами профессионального обучения ремесленников. С древних времен, работая рядом с мастером, молодые рабочие изучали профессию. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов, — медицине, виноделии, управлении. Прежде чем приступить к самостоятельной практике, будущие доктора (уже закончившие теоретический курс) работают в течение нескольких лет под руководством опытного врача, выполняя его задания и постепенно переходя к самостоятельной работе. Однако современные ученики не обязательно проводят все свое время, наблюдая за тем, как работает наставник, и оказывая ему помощь, они могут занимать ответственные должности и работать самостоятельно. Их ученичество заключается в наличии более опытного человека, постоянно следящего за их развитием, оказывающего помощь советами, подсказками и т.д. Лекция является традиционным и одним из самых древних методов профессионального обучения. В ходе лекции (которая сегодня может с успехом быть записана на видео и показана многим группам слушателей), представляющей собой монолог инструктора, аудитория воспринимает учебный материал на слух. Лекция является непревзойденным средством изложения большого объема учебного материала в короткий срок, позволяет развить множество новых идей в течение одного занятия, сделать необходимые акценты. Лекции чрезвычайно эффективны с экономической точки зрения, поскольку один инструктор работает с несколькими десятками, сотнями и даже тысячами учеников (если используется видео или Интернет). Ограниченность лекций как средства профессионального обучения связана с тем, что слушатели являются пассивными участниками происходящего — лекция не предполагает практических действий со стороны обучающихся, их роль ограничивается восприятием и самостоятельным осмыслением материала. В результате практически отсутствует обратная связь, инструктор не контролирует степень усвояемости материала и не может внести коррективы в ход обучения. Деловые игры представляют собой метод обучения, наиболее близкий к реальной профессиональной деятельности обучающихся. Преимущество деловых игр состоит в том, что, являясь моделью реальной организации, они одновременно дают возможность значительно сократить операционный цикл и тем самым продемонстрировать участникам, к каким конечным результатам приведут их решения и действия. Деловые игры бывают как глобальными (управление компанией), так и локальными (проведение переговоров, подготовка бизнес-плана). Использование этого метода позволяет обучающимся исполнять различные профессиональные функции и за счет этого расширить собственное представление об организации и взаимоотношениях ее сотрудников. Например, исполняющий во время деловой игры роль директора по продажам директор завода может гораздо лучше понять, под влиянием каких факторов складывается спрос и цена на продукцию компании, отношения с заказчиками и т.п., а следовательно, по-другому посмотреть на свои функции и на производимую его заводом продукцию. Инструктор может усилить данный момент, задавая участникам игры определенный тип поведения, т.е. моделируя его. Деловые игры достаточно полезны с точки зрения выработки практических, управленческих (составления планов, проведения совещаний, переговоров) и поведенческих навыков (удовлетворение потребностей клиентов, ориентированности на качество, сотрудничество). Они менее эффективны для усвоения теоретических знаний и овладения новыми профессиями. Деловые игры дорогостоящи, поскольку для их подготовки требуются специальные навыки и довольно много времени; эффективный разбор деловой игры, имеющий чрезвычайное значение для эффективности этого вида обучения, также требует участия специально подготовленных инструкторов. Самостоятельное обучение является наиболее простым видом обучения — для него не требуется ни инструктор, ни специальное помещение, ни определенное время, — обучающийся учится там, тогда и так, как ему удобно. Организации могут извлечь значительную пользу из самообучения при условии разработки и предоставления сотрудникам эффективных вспомогательных средств — аудио и видеокассет, учебников, задачников, обучающих программ. Основной чертой самостоятельного обучения является его индивидуальный характер. Обучающийся может определять темп обучения, число повторений, продолжительность занятия, т.е. контролировать важные параметры процесса обучения, являющиеся заданными при других методах. В то же время индивидуальный характер лишает самостоятельное обучение одного из важнейших условий эффективности — обратной связи, обучающийся предоставлен самому себе. Электронному обучению мы посвятим отдельный раздел, в котором хотим подчеркнуть, в чем особенность электронного обучения по сравнению с другими видами повышения квалификации. Во-первых, электронные каналы доставки становятся частью всех вышеупомянутых методов обучения: от мультимедийного компьютерного курса до лекции или инструктажа. В этом смысле электронное обучение даже не является в строгом смысле индивидуальным видом обучения, это именно канал доставки образовательного материала. Во-вторых, электронное обучение обеспечивает огромный охват внутри организации и повсеместную доступность даже самых специализированных курсов. Это уже новое качество процесса обучения. В-третьих, электронное обучение может быть как синхронным, так и асинхронным, т.е. передаваться в записи. В этом последнем случае оно все более приобретает функцию хранения и управления знаниями внутри организации, превращения в часть информационной структуры предприятия. 20. Планирование и развитие карьеры, ее этапы

Карьера

(от фр.Carriera - жизненный путь) – результат

осознанной позиции и поведения человека

в области трудовой деятельности,

связанные с должностным или

профессиональным ростом.

Выбор

карьеры является одним из наиболее

важных решений, которое человек

принимает в своей жизни, так как

достижения человека в той или иной

сфере деятельности зависят от

соответствия между его личностью и

характером его работы, а также от

совмещения личных ожиданий в области

личной карьеры с возможностями

организации.

Понятие карьеры

существует в широком и узком смысле.

В

широком понимании карьера –

последовательность профессиональных

ролей, статусов и видов деятельности

в жизни человека. Результатом карьеры

является высокий профессионализм,

достижение признанного профессионального

статуса. Критерии профессионализма

могут меняться в течение трудовой

деятельности человека.

В

узком понимании карьера – должностное

продвижение, достижение определенного

социального статуса в профессиональной

деятельности, занятие определенной

должности. В данном случае карьера –

сознательно выбранный и реализуемый

служащим путь должностного продвижения,

стремление к намеченному статусу

(социальному, должностному,

квалификационному), что обеспечивает

профессиональное и социальное

самоутверждение служащего в соответствии

с уровнем его квалификации.

Сущностной

составляющей понятия карьеры является

продвижение, то есть движение вперед.

В этом отношении карьера – процесс,

определяемый как прохождение,

последовательность состояний

системы.

Карьера

комбинирует в себе такие направления

деятельности как совершенствование

уровня профессионального, личностного,

общего культурного развития, мероприятия

по самопрезентации, саморекламе,

формированию, укреплению и поддержанию

необходимых связей, способствующих

тому, чтобы реальный внутренний рост

был замечен, по праву оценен в среде

служащего, и отражен в форме внешнего

роста (повышения по службе, оплаты

труда). Полноценное развитие карьеры

невозможно без содействия карьерной

среды, направленных на обеспечение

необходимых условий для роста и

реализации растущего потенциала

личности.

Карьера

имеет свои движущие мотивы, отталкиваясь

от которых человек принимают активные

усилия для того, чтобы достичь конкретных

целей. К таким мотивам

относятся:

· Автономия.

· Функциональная

компетентность.

· Безопасность

и стабильность.

· Управленческая

компетентность.

· Предпринимательская

креативность.

· Потребность

в первенстве.

· Стиль

жизни.

· Материальное

благосостояние.

· Обеспечение

здоровых условий.

С

возрастом и ростом квалификации мотивы

карьеры обычно меняются.

Виды

карьеры (в

организационном аспекте):

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

/.

Информационный

этап. На

этом этапе производится сбор

статистических

данных и другой необходимой информации,

ее обработка

и анализ кадровой ситуации, а также

вероятных вариантов ее

развития в перспективе.

/.

Информационный

этап. На

этом этапе производится сбор

статистических

данных и другой необходимой информации,

ее обработка

и анализ кадровой ситуации, а также

вероятных вариантов ее

развития в перспективе. Карьера

внутриорганизационная означает,

что конкретный работник в процессе

своей профессиональной деятельности

проходит все стадии развития: обучение,

поступление на работу, профессиональный

рост, поддержка и развитие индивидуальных

профессиональных способностей, уход

на пенсию. Эти стадии конкретный

работник проходит последовательно в

стенах одной организации. Эта

карьера может

быть специализированной и неспециализированной.

Карьера

межорганизационная (профессиональная) означает,

что конкретный работник в процессе

своей профессиональной деятельности

проходит все стадии развития:

обучение, поступление на работу,

профессиональный рост, поддержка и

развитие индивидуальных

профессиональных способностей, уход

на пенсию. Эти стадии работник

проходит последовательно, работая на

различных должностях в разных

организациях. Эта карьера может

быть специализированной и неспециализированной.

Специализированная

карьера характеризуется

тем, что конкретный сотрудник в

процессе своей профессиональной

деятельности проходит различные

стадии карьеры. Эти стадии конкретный

работник может пройти последовательно

как в одной, так и в разных организациях,

но в рамках профессии и области

деятельности, в которой он

специализируется.

Неспециализированная

карьера широко

развита в Японии. Японцы твердо

придерживаются мнения, что руководитель

должен быть специалистом, способным

работать на любом участке компании,

а не по какой-либо отдельной функции.

Поднимаясь по служебной лестнице,

человек должен иметь возможность

взглянуть на компанию с разных сторон,

не задерживаясь на одной должности

более чем на три года. Ступени этой

карьеры работник может пройти как в

одной, так и в разных организациях.

Карьера

вертикальная –

под вертикальной карьерой понимается

подъем на более высокую ступень

структурной иерархии (повышение в

должности, которое сопровождается

более высоким уровнем оплаты

труда).

Карьера

горизонтальная –

вид карьеры, который предполагает

либо перемещение в другую функциональную

область деятельности, либо выполнение

определенной служебной роли на ступени,

не имеющей жесткого формального

закрепления в организационной

структуре. Понятие горизонтальной

карьеры не означает непременное и

постоянное движение вверх по

организационной иерархии.

Карьера

ступенчатая –

вид карьеры, который совмещает в себе

элементы горизонтальной и вертикальной

видов карьеры. Продвижение работника

может осуществляться посредством

чередования вертикального роста с

горизонтальным, что дает значительный

эффект. Такой вид карьеры встречается

довольно часто и может принимать как

внутриорганизационные, так и

межорганизационные формы.

Карьера

скрытая –

вид карьеры, являющийся наименее

очевидным для окружающих. Он доступен

ограниченному кругу работников, как

правило, имеющих обширные деловые

связи вне организации. Под

центростремительной карьерой

понимается движение к ядру,

руководству организации. Например,

приглашение работника на недоступные

другим сотрудникам встречи, совещания

как формального, так и неформального

характера, получение сотрудником

доступа к неформальным источникам

информации, доверительные обращения,

отдельные важные поручения

руководства. Такой работник может

занимать рядовую должность в одном

из подразделений организации.

Однако уровень оплаты его труда

существенно превышает вознаграждение

за работу в занимаемой должности.

В

психологическом аспекте различают

такие виды карьеры:

· Ситуационная

карьера. Карьера

по случаю, здесь не нужно заранее

учитывать какие-то «факторы планирования

карьеры», они «сами придут» в своё

время и заставят принимать решения о

кадровых перемещениях и

назначениях.

· Карьера

«от начальника».

Деликатно этот вид карьеры называют

«зависимой», а на более точном и

образном языке «лакейской»,

«подхалимской», «угоднической». Те,

кто заинтересован в ней, поневоле

формируют систему работы «под

начальника», систему влияния на угодные

для себя и отрицательные для соперников

оценки и решения.

· Карьера

«от развития объекта». Ситуация,

когда карьера работника находится

как бы в его собственных

руках.

· Собственноручная

карьера. Некоторые

люди работают настолько профессионально,

что этот профессионализм сам по себе

«прокладывает» себе дорогу в «должностных

джунглях». Этому напору профессионализма

практически невозможно противостоять,

если его ценят в данной

системе.

· Карьера

«по трупам». Здесь

карьерные интересы настолько превалируют

в его жизни, что он не останавливается

ни перед чем в желании пройти наиболее

короткий путь к нужной должности.

«Трупный карьерист» использует

различные методы и приёмы уничтожения

тех, кто мешает ему на «карьерной

дороге».

· Системная

карьера. Данный

вид считается важнейшим признаком

современного уровня кадрового

менеджмента. Её главные идеи заключаются

в том, чтобы:

o взаимоувязать

в единое целое различные составные

части карьеры;

o создать

организационный фундамент для

планирования карьеры:

o не

поддаваться влиянию случайных факторов,

противопоставив им системный подход

и системные средства;

o обучить

работников кадровых служб для

квалифицированной разработки системной

карьеры, использования современных

форм и методов управления карьерой,

«карьерных технологий».

Карьера

внутриорганизационная означает,

что конкретный работник в процессе

своей профессиональной деятельности

проходит все стадии развития: обучение,

поступление на работу, профессиональный

рост, поддержка и развитие индивидуальных

профессиональных способностей, уход

на пенсию. Эти стадии конкретный

работник проходит последовательно в

стенах одной организации. Эта

карьера может

быть специализированной и неспециализированной.

Карьера

межорганизационная (профессиональная) означает,

что конкретный работник в процессе

своей профессиональной деятельности

проходит все стадии развития:

обучение, поступление на работу,

профессиональный рост, поддержка и

развитие индивидуальных

профессиональных способностей, уход

на пенсию. Эти стадии работник

проходит последовательно, работая на

различных должностях в разных

организациях. Эта карьера может

быть специализированной и неспециализированной.

Специализированная

карьера характеризуется

тем, что конкретный сотрудник в

процессе своей профессиональной

деятельности проходит различные

стадии карьеры. Эти стадии конкретный

работник может пройти последовательно

как в одной, так и в разных организациях,

но в рамках профессии и области

деятельности, в которой он

специализируется.

Неспециализированная

карьера широко

развита в Японии. Японцы твердо

придерживаются мнения, что руководитель

должен быть специалистом, способным

работать на любом участке компании,

а не по какой-либо отдельной функции.

Поднимаясь по служебной лестнице,

человек должен иметь возможность

взглянуть на компанию с разных сторон,