- •2. Макроэкономическое равновесие и экономическая динамика.

- •3. Экономический рост и его типы.

- •4. Цикличность развития рыночной экономики.

- •5. Содержание, формы и методы регулирования экономики на макроуровне.

- •6. Денежный (финансовый) рынок, как регулятор экономики.

- •9. Проблемы социальной политики государства в рыночной экономике.

- •Список использованной литературы

9. Проблемы социальной политики государства в рыночной экономике.

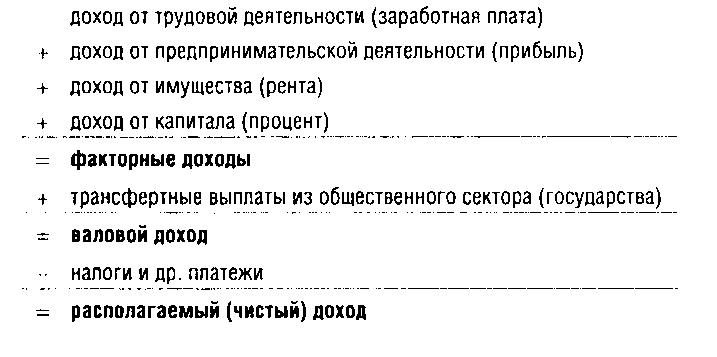

Общие доходы населения определяются как личные доходы с добавлением стоимости бесплатных или на льготных условиях предоставленных населению услуг за счет социальных фондов. Процесс формирования доходов можно упрощено представить следующим образом:

Уровень жизни (уровень благосостояния) —характеристика степени удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей людей. Выражается системой показателей, отражающих различные стороны жизнедеятельности населения: объем потребляемых благ и услуг в расчете на душу населения, размер натурального потребления наиболее важных продуктов, реальный доход на душу населения, обеспеченность жильем, различными видами коммунальных услуг, транспортом связью; доступность образования, здравоохранения, культуры.

Среди причин неравенства доходов в литературе выделяют:

1. Различия в способностях.

2. Образование и обучение.

3. Профессиональные вкусы и риск.

4. Владение собственностью.

5. Господство на рынке.

7. Удача, связи, несчастья и дискриминация.

Паритет покупательной способности — соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определённому набору товаров и услуг. На одну и ту же сумму денег, пересчитанную по текущему курсу в национальные валюты, в разных странах мира согласно данной теории можно приобрести одно и то же количество товаров и услуг при отсутствии транспортных издержек и ограничений по перевозке.

10. Государственная политика занятости и регулирования безработицы.

Уровень безработицы — отношение численности безработных определенной возрастной группы к численности экономически активного населения соответствующей возрастной группы, %.

![]()

—

уровень

безработицы

—

уровень

безработицы —

число

безработных

—

число

безработных —

рабочая

сила (занятые и безработные)

—

рабочая

сила (занятые и безработные)

Закон Оукена (Okun's law) – это закон, согласно которому страна теряет от 2 до 3% фактического ВВП по отношению к потенциальному ВВП, когда фактический уровень безработицы увеличивается на 1% по сравнению с ее естественным уровнем.

где V - фактический ВВП;

V* - потенциальный ВВП;

U - фактический уровень безработицы;

Un - естественный уровень безработицы;

β - эмпирический коэффициент чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы (коэффициент Оукена).

Биржа труда - организация, действующая на основе самоокупаемости для:

оказания посреднических услуг по заключению трудовых соглашений;

упорядочения торговли трудовыми ресурсами; регулирования торговых операций в сфере трудового найма и разрешения торговых споров;

сбора и опубликования сведений о ценах на рынке труда, состояния производства и других факторах, оказывающих влияние на цены.

14. Основные направления экономической реформы в России.

Национальные особенности России и предшествующее развитие свидетельствуют, что реформирование российской экономики связано с формированием социально-ориентированной смешанной экономики.

Её создание требует реализации следующих основных направлений:

1. Формирование системы рыночных отношений:

Либерализация цен, хозяйственных операций, внешнеэкономических отношений.

2. Структурные преобразования: разгосударствление, приватизация, демонополизация и создание конкурентной среды.

Институциональные преобразования: создание рыночной инфраструктуры, формирование нового законодательства, а также правил и норм, регулирующих поведение субъектов экономики в различных сферах, подготовка кадров для рынка.

3. Формирование социальной ориентации: первоочередные меры помощи бедным слоям населения, создание новой системы социальной защиты.

4. Преобразование структуры народного хозяйства: конверсия, стимулирование прогрессивных отраслей, структурные преобразования отраслей и регионов.

Задание 2. Предположим, что небольшая открытая экономика в условиях денежного равновесия начинает использовать кредитные карточки. Они позволяют домашним хозяйствам экономить, храня большую часть денежной наличности в форме активов, приносящих проценты. Обсудите влияние, оказываемое введением кредитных карточек, на номинальное и реальное денежное предложение, официальные валютные резервы центрального банка и обменный курс, считая, что:

а) обменные курсы зафиксированные;

б) обменные курсы гибкие.

а) В режиме фиксированного обменного курса учреждения, проводящие денежную политику, фиксируют относительную цену отечественной и иностранной валюты. Для поддержки паритетного курса центральный банк берет обязательства покупать или продавать иностранную валюту по данному курсу.

Агенты хранят свое богатство в виде комбинации внутренних и иностранных активов. Когда неопределенность отсутствует, они стремятся вложить все средства в актив с наибольшей отдачей. При свободном перемещении капитала между внутренним и зарубежным рынками арбитраж выравнивает нормы отдачи по отечественным и иностранным облигациям в пересчете на общую валюту. Данное условие известно как процентный арбитраж, согласно которому внутренний процент (в национальной валюте) равен зарубежному плюс процент обесценения валюты.

При фиксированных курсах и мобильности капитала центральный банк не может воздействовать на количество денег (по крайней мере, за пределами краткосрочного периода).

В нашей простой классической модели, предполагающей неизменный объем выпуска и абсолютно гибкие цены, девальвация ведет к пропорциональному увеличению уровня цен. Это, в свою очередь, вызывает избыточный спрос на деньги. Чтобы удовлетворить его, частные лица продают центральному банку свои иностранные активы за внутреннюю валюту. В результате центральный банк получает дополнительные резервы иностранных ценных бумаг, которые теряет частный сектор.

б) В режиме плавающего курса учреждения, проводящие денежную политику, не принимают обязательств по его поддержанию на заданном уровне. Колебания спроса и предложения денег отражаются в изменениях обменного курса.

При гибких обменных курсах избыточное предложение денег, обусловленное операциями на открытом рынке, снижает процентные ставки и ведет к дефициту счета текущих операций. Поскольку в данном случае счет текущих операций не может быть дефицитным, ибо не существует способов его финансирования, равновесие достигается путем обесценения обменного курса и соответствующего прироста уровня внутренних цен, возвращающих реальные денежные остатки к исходному уровню.

Задание 3. Страны А и В идентичны во всех аспектах, кроме одного: в стране А номинальная заработная плата индексируется исходя из уровня инфляции предыдущего периода, а в стране В этого не делается. Какой стране борьба с инфляцией обойдется дороже? Зависит ли ваш ответ от того, каким образом люди формируют свои инфляционные ожидания?

Инфляция может возникнуть в результате значительного роста денежной массы. На совокупное предложение решающим образом влияет заработная плата. Как правило, ее уровень устанавливается в трудовых соглашениях, и на него воздействуют темпы роста безработицы и будущей инфляции, относительно которых во время ведения переговоров существуют определенные ожидания. Согласно динамической кейнсианской модели номинальная заработная плата установлена на определенный период трудовыми соглашениями, но между периодами она изменяется в зависимости от уровня безработицы и инфляционных ожиданий (страна А).

Если инфляционные ожидания исходят из рациональных ожиданий, т.е. ожиданий, обращенных в будущее, дилемма "инфляция — безработица" может перестать существовать даже в краткосрочном периоде. Политики могут свести инфляцию к нулю без снижения объема производства и без избыточной безработицы, если они смогут убедить экономических субъектов в необходимости жесткого регулирования совокупного спроса для поддержания стабильных цен. Другими словами, антиинфляционная политика должна получить кредит доверия (как произошло в стране В).

Если номинальная заработная плата в рамках мер по борьбе с инфляцией, как в стране А, то ситуация с платежным балансом постепенно может стать неуправляемой, национальную валюту придется девальвировать, что в конечном счете приведет к новому витку инфляции.

Следовательно, стране А борьба с инфляцией обойдется дороже. Данный случай – классический пример зависимости уровня инфляции от того, каким образом люди формируют свои инфляционные ожидания