- •2. Макроэкономическое равновесие и экономическая динамика.

- •3. Экономический рост и его типы.

- •4. Цикличность развития рыночной экономики.

- •5. Содержание, формы и методы регулирования экономики на макроуровне.

- •6. Денежный (финансовый) рынок, как регулятор экономики.

- •9. Проблемы социальной политики государства в рыночной экономике.

- •Список использованной литературы

5. Содержание, формы и методы регулирования экономики на макроуровне.

Государство участвует в экономике практически повсюду, становясь все более активными участниками рыночных отношений. Оно использует различные методы регулирования экономической жизни.

А. Правовые методы.

Б. Финансово-экономические методы.

В. Экономическое программирование.

Цели первого порядка (их называют магическим четырехугольником) включают в себя четыре основные цели государственного регулирования: 1) обеспечение роста ВВП; 2) минимизацию безработицы; 3) стабильность уровня цен; 4) внешнеэкономическое равновесие, выражающееся в бездефицитном платежном балансе. Магическим четырехугольником эти цели называются потому, что они противоречат друг другу.

Цели второго порядка направлены на создание благоприятных законодательных условий для увеличения прибыли и развертывания конкуренции, стимулирование умеренного экономического роста, внедрение в производство достижений научно-технического прогресса, сглаживание цикличности экономики, поддержание удовлетворительного состояния окружающей среды и некоторые другие.

Пропорциональный налог забирает одинаковую часть от любого дохода (единая ставка для доходов любой величины).

Механизмы государственного регулирования рыночной экономики:

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика — деятельность государства в области налогообложения, регулирования госрасходов и бюджета. Направлена на обеспечение стабильного развития экономики, предотвращения инфляции и обеспечение занятости населения.

Денежно-кредитная (монетарная) политика — контроль над денежной массой в экономике для стабильного развития экономики.

Правовое регулирование - изменение существующего законодательства.

К прямым методам относятся административные методы воздействия государственных органов на деятельность субъектов рыночных отношений. Примером административных прямых методов регулирования была социалистическая система хозяйствования. В условиях рыночной экономики возможности применения прямых методов регулирования резко сокращается.

6. Денежный (финансовый) рынок, как регулятор экономики.

Предложение денег — количество денег, находящихся в обращении в экономике страны. Размер предложения денег выступает важнейшим фактором, определяющим масштабы расходов в народном хозяйстве.

Для измерения объема денежного предложения используются следующие показатели (агрегаты):

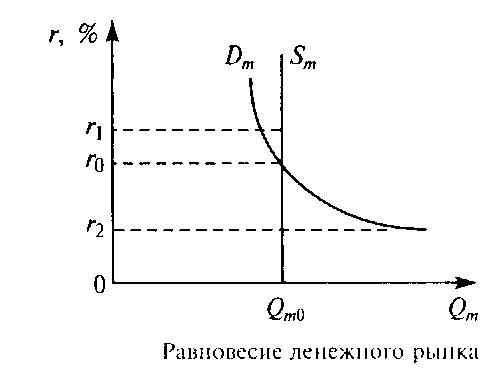

Оптимальным состоянием для денежного рынка является равновесие между спросом на деньги и их предложением. Равновесие на денежном рынке устанавливается при равенстве спроса на деньги и их предложения, когда количество предлагаемых денежных средств равно количеству денег, которое хотят иметь домохозяйства и фирмы. Графически равновесие на денежном рынке достигается при пересечении кривых спроса на деньги Dm и их предложения Sm. Предположим, что правительство и центральный банк страны проводят политику неизменной денежной массы. График предложения денег Sm будет иметь вид вертикальной прямой.

Точка пересечения графиков спроса на деньги и денежного предложения определяет цену равновесия и равновесный объем.

7. Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика государства.

Эмиссионная система определяется как:

законодательно установленный порядок выпуска в обращение денежных знаков;

составная часть денежной системы государства - органы, обеспечивающие эмиссию.

В теории денег традиционно существуют два основных подхода к оценке факторов, формирующих спрос на деньги.

Первый подход основан на классической количественной теории денег, представленной в виде формулы: М х V = Р х Q,

где М — количество денег, находящихся в обращении; V — скорость обращения одной денежной единицы в среднем за год; Р - уровень цен; Q - физический объем товаров.

Отсюда следует, что величина спроса на деньги зависит от следующих основных факторов: а) скорости обращения денег (чем выше скорость обращения денег, тем меньше при прочих равных условиях спрос на деньги); б) абсолютного уровня цен (чем выше уровень цен, тем выше спрос на деньги, и наоборот); в) уровня реального объема производства (с ростом производства увеличивается количество сделок, следовательно, увеличивается спрос на деньги).

Второй подход основан на том, что изменение уровня цен и объемов производства происходит под воздействием различных факторов, в числе которых количество денег и скорость их обращения не всегда являются главными. Большое внимание уделяется политике государственных расходов, стимулированию производства посредством налоговых льгот и других финансовых преференций.

Бюджетный профицит — положительное бюджетное сальдо, превышение доходов бюджета над его расходами.

К элементам налоговой системы относятся:

объект налога — имущество или доход, подлежащие обложению, измеримые количественно, которые служат базой для налога;

субъект налога — налогоплательщик, т.е. физическое или юридическое лицо, обязанное в соответствии с законодательством уплатить налог;

источник налога — доход, из которого выплачивается налог;

ставка налога — величина отчислений с единицы объекта налога;

налоговая льгота — полное или частичное освобождение от налога;

срок уплаты налога;

правила исчисления и порядок уплаты налога;

штрафы и другие санкции за неуплату налога.

8. Инфляция и антиинфляционная политика.

В зависимости от темпов роста цен различают следующие виды инфляции:

ползучая – при ежегодных темпах прироста цен на 3-4%. Характерна для развитых стран, рассматривающих ее как стимулирующий фактор;

галопирующая – при среднегодовых темпах прироста цен на 10-50% (иногда до 100%), которая преобладает в развивающихся странах;

гиперинфляция – при ежегодных темпах прироста цен свыше 100% - свойственна странам в отдельные периоды, когда они переживают коренную ломку своей экономической структуры.

Выделяют внешние и внутренние причины инфляции. К внешним относятся:

1. Интернационализация хозяйственных связей: наличие инфляции в других странах влияет на динамику внутренних товарных цен через цены импортируемых товаров. ЦБстраны для создания собственных валютных резервов скупает иностранную валюту у КБ, выпуская дополнительную национальную валюту, увеличивая количество денег в обращении.

2. Мировые экономические кризисы. Так, мировой структурный кризис 70-х гг. XX столетия вызвал рост цен на природные ресурсы в 7 раз, в том числе на сырую нефть – в 20 раз.

Антиинфляционные меры (Anti-inflationary measures) – это совокупность мероприятий, проводимых правительством, направленных на обуздание темпов инфляции.

Антиинфляционные меры, которые выступают в двух основных формах: тактической и стратегической. Тактические меры направлены на устранение следствий инфляции (рост уровня цен). Они предполагают либо увеличение совокупного предложения, либо сокращение совокупного спроса, либо то и другое одновременно. Тактические антиинфляционные меры не могут излечить экономику от инфляции, но приносят краткосрочное приостановление роста цен. Стратегические меры направлены на устранение причин инфляции. Эти меры требуют длительного времени для достижения поставленной цели.

Инфляционный налог — экономический урон, которому подвержены держатели денег и других стоимостных эквивалентов. Такой урон наносится уменьшением ценности валюты вследствие инфляции, с одновременным присвоением выгоды центром эмиссии, вызвавшим инфляцию.

В современных условиях центры эмиссии управляются государствами, таким образом с держателей денег взимается скрытый налог. Многие экономисты обращают внимание, что инфляционному налогу в меньшей степени подвержены богатые и в большей степени подвержены бедные и средний класс, так как именно они склонны хранить большую часть своего дохода в денежной форме.