- •Раздел 1.Методы контроля за микроклиматом в

- •Раздел 2.Санитарно-гигиеническая оценка почвы……..47

- •Раздел 3. Санитарно-гигиеническая оценка воды……….56

- •Раздел 4. Санитарно-гигиеническая оценка кормов…...83

- •Раздел 5. Санитарно-гигиеническая оценка производства и переработки продуктов животноводства…….129

- •Раздел 1. Методы контроля за микроклиматом

- •Запись результатов исследований

- •Запись результатов исследования влажности

- •Лабораторная работа № 3.Определение скорости движения воздуха в атмосфере и помещениях

- •Вычисление скорости движения воздуха по шаровому кататермометру

- •Запись результатов исследований

- •Лабораторная работа № 4. Определение естественной и искусственной освещенности воздуха в помещениях искуственные источники инфракрасного и ультрафиолетового облучения

- •Величина коэффициента для перевода Вт/м2 в люксы

- •Запись результатов исследования освещенности

- •Инфракрасные лампы и облучатели

- •Типы уф-облучателей и установок

- •Рекомендуемые дозы уф облучения сельскохозяйственных животных и птиц

- •Лабораторная работа № 5. Определение содержания углекислого газа в воздухе помещении

- •Запись результатов исследования

- •Ход определения

- •Запись результатов исследования

- •Ход определения

- •Запись результатов исследования

- •Ход определения

- •Лабораторная работа № 9. Определение пылевой и микробной загрязненности воздуха помещений

- •Определение содержания пыли

- •Определение микробной загрязненности воздуха

- •Запись результатов исследований

- •Контрольные вопросы по разделу

- •Раздел 2. Санитарно-гигиеническая оценка почвы

- •Лабораторная работа № 10. Определение механического состава и физических свойств почвы

- •Определение механического состава и величины зерен почвы

- •Классификация механических элементов (Фадеева-Вильямса-Сабанина в изменении н.А.Качинского)

- •Классификация механического состава почв (н.А.Качинского)

- •Определение структуры почвы

- •Органолептические показатели

- •Определение объема пор в почве (порозность)

- •Определение влагоемкости почвы

- •Определение капиллярности почвы

- •Определение водопроницаемости почвы

- •Запись результатов исследований

- •Лабораторная работа № 11. Санитарная оценка почвы по водной вытяжке

- •Определение свежести загрязнения почвы

- •Санитарные показатели степени загрязнения почвы (на 100 г)

- •Приготовление водной вытяжки

- •Определение нитритов

- •Определение аммиака

- •Определение хлоридов

- •Определение окисляемости почвенной вытяжки

- •Запись результатов исследований

- •Раздел 3. Санитарно-гигиеническая оценка воды

- •Лабораторная работа № 12. Определение физических свойств воды

- •Правила взятия проб воды

- •Определение физических свойств воды

- •Приближенное определение цветности воды

- •Оценка интенсивности запаха питьевой воды

- •Определение прозрачности воды

- •Определение мутности воды

- •Запись результатов исследования физических свойств воды

- •Лабораторная работа № 13. Определение химического состава воды

- •Реакция воды (рН)

- •Определение аммиака

- •Определение нитритов

- •Определение нитритов в воде

- •Определение нитратов

- •Определение нитратов в воде

- •Определение сульфатов

- •Определение железа в воде

- •Определение железа в воде

- •Запись результатов исследования

- •Лабораторная работа № 14. Определение окисляемости воды

- •Запись результатов исследований

- •Лабораторная работа № 15. Определение жесткости воды

- •Определение общей жесткости

- •Запись результатов исследований

- •Лабораторная работа № 16. Санитарно-бактериологическое и гельминтологическое исследование воды

- •Определение общего числа микроорганизмов

- •Определение титра кишечной палочки (e. Coli)

- •Исследование воды на яйца гельминтов

- •Запись результатов исследований

- •Лабораторная работа № 17. Санитарный контроль за сточными водами

- •Определение взвешенных веществ

- •Определение сухого остатка

- •Определение бпк5

- •Определение рН

- •Запись результатов исследований

- •Лабораторная работа № 18. Хлорирование воды

- •Определение содержания активного хлора в хлорной извести

- •Определение потребного количества раствора хлорной извести для данного объема воды

- •Дехлорирование воды

- •Запись результатов исследований

- •Контрольные вопросы по разделу

- •Раздел 4. Санитарно-гигиеническая оценка

- •Органолептическая оценка грубых кормов

- •Лабораторный анализ грубых кормов

- •Запись результатов исследований

- •Вредные и ядовитые растения

- •Лабораторная работа № 20. Зоогигиеническая оценка сочных и водянистых кормов

- •Взятие средней пробы силоса и сенажа

- •Взятие средней пробы корнеклубнеплодов

- •Органолептическая оценка силоса

- •Лабораторный анализ силоса

- •Оценка качества корнеклубнеплодов

- •Оценка качества водянистых кормов

- •Запись результатов исследований

- •Лабораторная работа № 21. Зоогигиеническая оценка зерновых кормов

- •Взятие средней пробы зерна

- •Органолептическая оценка зерна

- •Лабораторный анализ зерна

- •Запись результатов исследований

- •Лабораторная работа № 22. Зоогигиеническая оценка мучнистых кормов

- •Взятие средней пробы мучнистых кормов

- •Запись результатов исследований

- •Лабораторная работа № 23. Санитарно-гигиеническая оценка жмыхов, шротов и кормов животного происхождения

- •Оценка качества жмыхов и шротов

- •Оценка качества кормов животного происхождения

- •Лабораторный анализ кормов

- •Определение перекисного (йодного) числа

- •Определение кислотного числа

- •Запись результатов исследований

- •Лабораторная работа № 24. Гигиена применения диетических кормов в животноводстве

- •Характеристика диетических средств

- •Лабораторная работа № 25. Грибковое поражение кормов и мучнистых продуктов

- •Отличительные свойства микозов и микотоксикозов

- •Определение грибов, паразитирующих на живых растениях

- •Грибковое поражение кормов на корню

- •Определение грибов, паразитирующих на убранных кормах

- •Грибковые поражения кормов при хранении

- •Методы определения токсичности кормов

- •Оценка степени токсичности исследуемого корма

- •Методы обезвреживания грубого корма

- •Методы обезвреживания концентрированного корма

- •Использование кормов, пораженных грибами

- •Меры предосторожности грибкового поражения кормов

- •Контрольные вопросы:

- •Раздел 6. Санитарно-гигиеническая оценка

- •Лабораторная работа № 26 определение физических свойств молока

- •Отбор средней пробы молока для анализа

- •Физические свойства молока и его органолептическая оценка

- •Определение плотности молока

- •Запись результатов исследований

- •Лабораторная работа № 27 контроль молока на санитарно-гигиеническое состояние

- •Определение группы чистоты молока

- •Определение редуктазы с метиленовым голубым

- •Определение кислотности молока

- •Кипятильная проба

- •Градусы свежести молока

- •Определение содержания аммиака в молоке

- •Определение примеси анормального молока в сборном с использованием препарата «мастоприм»

- •Проба с димастином на выявление молока коров больных маститом

- •Характеристика заготовляемого молока.

- •Запись результатов исследований

- •Лабораторная работа № 28. Органолептическая оценка мяса и мясных продуктов

- •Органолептический анализ

- •Лабораторный анализ

- •Количественное определение летучих жирных кислот

- •Определение амино-аммиачного азота (по а.М.Софронову)

- •Запись результатов исследований

- •Лабораторная работа № 29. Определение качественных показателей животных жиров

- •Органолептический анализ

- •Лабораторный анализ

- •Определение кислотного числа

- •Определение перекисного числа

- •Реакция на окислительную порчу жира с нейтральным красным

- •Запись результатов исследований

- •Лабораторная работа № 30. Определение микробных контаминантов в мясе

- •Запись результатов исследований

- •Лабораторная работа № 31. Методы оценки санитарного состояния помещений и оборудования

- •Контроль эффективности дезинфекции

- •Контроль за санитарным состоянием молочной посуды и оборудования

- •Контрольные вопросы

- •Нормативы доброкачественности питьевой воды (извлечение из гост 2874 – 82 «Вода питьевая»)

- •Нормы потребности в воде сельскохозяйственных животных (извлечение из онтп)

- •Технические требования к качеству сена

- •Технические требования к качеству силоса

- •Технические требования к качеству сенажа

- •Технические требования к качеству зерна овса

- •Технические требования к качеству зерна ячменя

- •Технические требования к качеству комбикормов для свиней (средние данные)

- •Технические требования к качеству отрубей пшеничных

- •Технические требования к качеству подсолнечных жмыхов и шротов

- •Вредные и ядовитые растения

Раздел 1. Методы контроля за микроклиматом

В ПОМЕЩЕНИЯХ

Под микроклиматом помещений понимают климат определенного отдельного помещения для животных или перерабатывающего объекта. Наиболее важными показателями микроклимата являются – температура, влажность, скорость движения воздуха, атмосферное давление, освещенность, шум, концентрация углекислого газа, аммиака и сероводорода, содержание пыли и микроорганизмов в воздухе.

Оценку состояния микроклимата необходимо проводить визуально и инструментально. Инструментальный метод позволяет с большей точностью проводить систематические исследования микроклимата. Контроль за состоянием отдельных показателей микроклимата следует осуществлять постоянно и строго соблюдая необходимые требования.

Лабораторная работа № 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

И АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Цель работы: 1.Ознакомиться с устройством и принципом работы приборов по измерению температуры и атмосферного давления воздуха в помещениях для животных.

2.Изучить методику контроля за температурой и атмосферным давлением воздуха в помещениях для животных.

Определение температуры воздуха

Температура воздуха измеряется в градусах Цельсия. 1 градус Цельсия (оС) равен одной сотой деления температурной шкалы между точками кипения (100 оС) и замерзания воды (0 оС). По значению градус Цельсия равняется градусу Кельвина (К) – современной единице измерения температуры. По системе СИ 0 оС равно 273,15 К, а 100 оС – 373,15 К.

Для перевода градусов шкалы по Фаренгейту в градусы по Цельсию пользуются формулами:

F = 9/5 x C + 32 С = 5/9 х (F - 32)

Приборы:В зависимости от назначения различают термометры:лабораторные, медицинские, ветеринарные, водяные, пристенные, химические, почвенныеи др. Для определения температуры воздуха в помещениях и вне их применяют ртутные, спиртовые и электрические термометры.

Ртутные термометры имеют широкое распространение, они отличаются большой точностью и позволяют измерять температуру в пределах от –35 до 375оС. Спиртовые термометры менее точны, но дают возможность измерять низкие температуры до –70оС, что невозможно определить ртутными термометрами (ртуть затвердевает при температуре –37,4оС).

Для регистрации максимальной и минимальной температуры в течение какого либо отрезка времени существуют специальные минимальные, максимальные и комбинированные максимально-минимальные термометры.

Максимальные термометры (ртутные) показывают максимальную температуру воздуха в период наблюдений.

Ртутные максимальные термометры в месте перехода резервуара в капилляр имеют сужение. Ртуть расширяясь при повышении температуры продвигается по капилляру. Когда же температура снижается столбик ртути остается в капиляре, так как не может преодолеть сопротивления в суженом месте.

Для возвращения ртути в резервуар термометр перед употреблением сильно встряхивают.

Минимальный термометр (спиртовый) показывает минимальную температуру в период наблюдений. Резервуар этого термометра для увеличения площади соприкосновения с воздухом делают в виде вилки. В просвете капилляра термометра имеется указатель – стеклянный штифтик, который перед началом измерения температуры подводят к верхнему уровню спирта. Спирт, расширяясь при повышении температуры, свободно проходит мимо указателя, который остается на месте. При понижении температуры спирт сжимается и в силу поверхностного натяжения, увлекает за собой указатель. Поэтому верхний конец указателя всегда фиксирует минимальную температуру.

Комбинированный максимально минимальный термометр используется для измерения колебаний температуры в помещениях для животных. Термометр имеет вид изогнутой с обоих концов трубки, у которой правый конец расширен в виде шара, а левый в виде цилиндра.

Средняя (нижняя) часть трубки заполнена ртутью, левое колено – спиртом, а правое наполнено спиртом только до половины шаровидного расширения. Во второй половине этого расширения находятся пары спирта. Над ртутными менисками в обоих коленах имеется по стальному указателю со щетинками. Перед определением температуры оба указателя при помощи магнита подводят к менискам ртутного столба так, чтобы их нижние концы касались ртути.

При понижении температуры спирт в левом колене расширяется, давит на столбик ртути и передвигает его в правом колене трубки. Одновременно передвигается вверх и указатель температуры. При понижении температуры и обратном движении спирта и ртути указатель в результате трения щетинок остается на месте и фиксирует максимальную температуру. При этом столбик ртути в левом колене поднимается и проталкивает указатель который показывает минимальную температуру за период наблюдений.

Для измерения температуры плоских поверхностей (стен, полов и пр.) используют термометры с плоскими, спирально извитыми резервуарами, увеличивающими площадь соприкосновения с поверхностью Шкала термометра для удобства наблюдений расположена под углом 90о к плоскости спирали. Чтобы исключить влияние температуры воздуха помещения на показания термометра, его спираль защищают кружком из сукна или пробки. Этот термометр прикрепляют в точке измерения на стене или полу замазкой из воска с канифолью.

Электротермометры используются для измерения температуры воздуха в помещениях, ограждающих конструкций (стен, потолков, полов), подстилки и т.п. Принцип действия приборов основан на способности микротермисторов изменять сопротивление при незначительных колебаниях температуры. Они бывают разных типов: 1) электротермометры ЭТП-М, ТЭМП-60, АМ-2М, ЭВМ-2. Предназначены для измерения температуры воздуха в помещениях для животных, температуры поверхностей, ограждений и др.; 2) электротермоанемометр ЭА-2М служит для измерения температуры, скорости движения воздуха и направления воздушных потоков.

Для регистрации температуры воздуха в течении какого либо отрезка времени (сутки, неделя) применяют термографы.

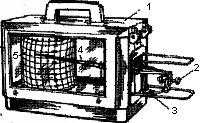

Термограф состоит из датчика температуры, биметаллической пластинки, передаточного механизма, стрелки с пером, барабана с часовым механизмом и корпуса.

Принцип работы термографа основан на свойстве биметаллической пластинки изменять кривизну в зависимости от температуры воздуха. Изменения изгиба биметаллической пластинки через передаточный механизм действуют на стрелку с пером в виде лодочки заполненной специальными чернилами, которое поднимаясь и опускаясь, чертит на ленте вращающегося барабана температурную кривую (термограмму). Лента термографа разграфлена по горизонтали на недели, дни и часы, а по вертикали на показатели температуры от - 30о до +40оС.

П равила

измерения температуры:1.Температуру

воздуха в помещениях измеряют три раза

в сутки (утром днем и вечером) в одно и

тоже время в трех точках (середине

помещения и двух углах по диагонали) на

расстоянии 3 м от продольных стен и

0,8-1,0 м от торцовых. По вертикали на уровне

лежания, стояния животных и на высоте

роста обслуживающего персонала:

равила

измерения температуры:1.Температуру

воздуха в помещениях измеряют три раза

в сутки (утром днем и вечером) в одно и

тоже время в трех точках (середине

помещения и двух углах по диагонали) на

расстоянии 3 м от продольных стен и

0,8-1,0 м от торцовых. По вертикали на уровне

лежания, стояния животных и на высоте

роста обслуживающего персонала:

а) в коровниках – 0,5 и 1,2м от пола и 0,6м от потолка;

Рис.1.Термограф типа М-16А. 1 – корпус; 2 – корреляционный винт; 3 – биметаллическая пластинка (датчик температуры); 4 – стрелка с пером; 5 – барабан с часовым механизмом и диаграммной лентой.

б) в свинарниках и овчарнях – 0,3 и 0,7м от пола и 0,6м от потолка;

в) в птичниках: при напольном содержании – 0,2 и 1,5 м от пола и 0,6 м от потолка; при клеточном содержании – точки замеров выбирают в проходах между батареями в зоне клеток нижнего, среднего и верхнего ярусов;

г) в производственных помещениях на уровне: 0,5 м от пола, работы обслуживающего персонала и 0,5 м от потолка.

2.Термометр или термограф следует располагать так, чтобы на него не действовали прямые солнечные лучи, тепло от нагревательных установок и приборов, охлаждения от окон и вентиляционных каналов, термографы следует изолировать от животных.

3.Продолжительность измерения температуры в каждой точке должна быть не менее 10-15 мин с момента установки термометра.