- •И зменение фонового содержания, п • 10-3 % по массе, ряда металлов в почвах сопряженных сельскохозяйственных ландшафтов, подверженных воздушной эрозии

- •Третий классификационный уровень

- •Четвертый классификационный уровень

- •Пятый классификационный уровень

- •Шестой классификационный уровень

- •Седьмой классификационный уровень

- •Восьмой классификационный уровень

- •7.2.2. Водные ландшафты

- •Первый классификационный уровень

- •Второй классификационный уровень

- •Третий классификационный уровень

- •С реднее содержание элементов в донных отложениях ландшафтов третьего классификационного уровня реки Дон

- •Среднее содержание элементов в золе тростника ландшафтов третьего классификационного уровня реки Дон

- •Четвертый классификационный уровень

- •Среднее содержание элементов в илах ландшафтов пятого классификационного уровня реки Дон

- •Шестой классификационный уровень

- •7.2.3. Ландшафты населенных пунктов

- •7.З. Законы поведения химических элементов в ландшафтах и развития в них эколого-геохимических изменений

- •7.3.1. Основные положения

- •7.3.2. Геохимическое поведение химических элементов в биосфере

- •7.3.2. Связь между эколого-геохимическими изменениями в пределах ландшафта

- •7.3.3. Влияние смены одних ландшафтов другими на эколого-геохимическую обстановку в соседних ландшафтах

- •7.3.4. Ландшафтно-геохимические условия и соотношение концентраций химических элементов в организмах

- •Глава 8. Особенности миграции и концентрации химических элементов в начальный период формирования ноосферы

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Изменение соотношения масс химических элементов, находящихся и мигрирующих в различных формах нахождения

- •8.2.1. Общие положения

- •8.2.2. Коллоидная и сорбированная формы нахождения

- •Допустимые величины выбросов пыли в атмосферу промышленными предприятиями (по документам сша, Германии, Франции, Швеции)

- •Содержание цинка в городских почвах

- •8.2.3. Минеральная форма

- •8.2.4. Биогенная форма

- •8.2.5. Техногенная форма

- •8.2.6. Водные растворы

- •8.2.7. Газовые смеси

- •8.3. Изменение интенсивности миграции

- •8.3.1. Общие положения

- •8.3.2. Коллоидная и сорбированная формы

- •8.3.3. Минеральная форма

- •6) То же, по реке с хорошо выраженными механическими природными барьерами; в) миграция от рудников, карьеров и обогатительных фабрик;

- •8.3.4. Биогенная форма

- •8.3.5. Техногенные соединения

- •8.3.6. Водные растворы

- •Интенсивность миграции элементов в подземных водах зоны гипергенеза

- •8.3.7. Газовые смеси

- •8.3.8. Органические соединения

- •Химический состав газов в газовых и газонефтяных залежах

- •8.3.9. Социальная миграция

- •5.4. Появление новых геохимических барьеров

- •8.4.1. Общие положения

- •8.4.2. Физико-химические барьеры

- •8.4.3. Механические барьеры

- •8.4.5. Биогеохимические барьеры

- •8.4.6. Социальные геохимические барьеры

- •8.4.7. Комплексные техногенные барьеры

- •8.5. Изменение дальности миграции

- •8.6. Техногенные геохимические аномалии

- •Глава 9. Принципы комплексной эколого-геохимической оценки состояния окружающей среды

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Основные виды антропогенных изменений в биосфере

- •9.3. Основные требования к эколого-геохимической оценке состояния биосферы

- •9.3.1. Общие требования к оценке процессов и явлении

- •9.3.2. Специфические требования к оценке биосферных процессов

- •9.4. Качественная оценка состояния территории и его изменений

- •9.5. Количественная оценка состояния территорий и его изменений

- •9.5.1. Основные положения

- •9.5.2. Характеристика предельно допустимых концентраций с точки зрения экологической геохимии

- •9.5.3. Геохимические показатели оценки состояния окружающей среды и ее изменений

- •9.5.4. Принципы количественной оценки и введение новых эколого-геохимических показателей

- •9.6. Экономическая оценка

- •10.1. Основные понятия и общие требования

- •10.1.1. Исследования на суше

- •10.1.2. Исследования в пределах аквальных ландшафтов

- •§ 34. Основными задачами, стоящими перед региональными работами, являются:

- •10.2. Проектирование и организация эколого-геохимических исследований на суше и в пределах аквальных ландшафтов

- •10.3. Составление схематических карт геохимических ландшафтов камеральным путем

- •10.3.1. Исследования на суше

- •§ 58. На карту 2 в соответствии с требованиями второго классификационного уровня выносятся биогенные ландшафты. Деталь

- •10.3.2. Исследования в пределах аквальных ландшафтов

- •§ 73. На карте 5 ландшафты разделяются в зависимости от из-нения геоморфологических особенностей, влияющих на меха-кческую миграцию элементов в водных ландшафтах.

- •§ 74. На карте 6 ландшафты разделяются в зависимости от типа донных отложений.

- •10.4. Полевые эколого-геохимические исследования

- •10.4.1. Исследования на суше

- •§ 80. На стадии режимных наблюдений при работах, связанных ественной оценкой состояния окружающей среды, произво-

- •§ 85. Полевые работы по проведению второй части рассматриваемых этапов (см. § 81 – 83) могут начинаться только после завершения работ первой части и выделения аномалий. Допустимо

- •10.4.2. Исследования в пределах аквальных ландшафтов

- •10.5. Отбор проб и оформление полевых материалов

- •10.5.1. Общие положения

- •10.5.2. Литохимическое опробование

- •10.5.3. Биогеохимическое опробование

- •10.5.4. Гидрохимическое опробование

- •10.6. Подготовка проб к аналізу

- •10.6.1. Литохимические пробы

- •10.6.2. Биогеохимические пробы

- •10.6.3. Гидрогеохимические пробы

- •10.7. Основные требования к аналитическим работам

- •10.8. Определение фоновых и аномальных содержаний

- •10.9. Отчетность

- •Гидрогеологическая характеристика

- •Геологическая характеристика

- •Описание растительности

- •Описание лугов

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •К главе 1

- •К главе 2

- •К главе 3

- •К главе 4

- •К главе 5

- •К главе 6

- •К главе 7

- •К главе 8

- •К главе 9

- •К главе 10

- •Глава 1. Предмет, история и задачи экологической геохимии

- •Глава 2. Основные термины и понятия

- •Глава 3. Основные формы нахождения химических элементов в земной коре

- •Глава 4. Распространенность химических элементов

- •Глава 5. Миграция химических элементов

- •Глава 6. Геохимические барьеры и концентрация химических элементов

- •Глава 7. Эколого-геохимические особенности геохимических ландшафтов

- •Глава 8. Особенности миграции и концентрации химических элементов в начальный период формирования ноосферы

- •Глава 9. Принципы комплексной эколого-геохимической оценки состояния окружающей среды

- •Глава 10. Основы методики проведения эколого-геохимических исследований

§ 73. На карте 5 ландшафты разделяются в зависимости от из-нения геоморфологических особенностей, влияющих на меха-кческую миграцию элементов в водных ландшафтах.

Для рек на эту карту выносятся такие ландшафты, как транс-позионные (зоны размыва берегов), трансаквальные (зоны пре-"щественного механического переноса) и трансаккумулятивные /чоны частичного отложения механически переносимого матери-яла). ДЛ8 водохранилищ (морей) целесообразно выделять абрази-онно-аккумулятивные ландшафты (вдоль крутых абразионных берегов), нейтральные (на пологих затопляемых берегах), транс-яккумулятивные (зоны отложения твердого стока рек), аккумулятивные (глубоководные участки, характеризующиеся отложением илистого материала), аквально-супераквальные ландшафты (участки, периодически выходящие из-под уровня вод).

§ 74. На карте 6 ландшафты разделяются в зависимости от типа донных отложений.

§ 75. На кальке путем последовательного

наложения всех шести карт составляется

схематическая ландшафтно-геохимическая

карта

водных ландшафтов соответствующего

масштаба (см. рис. 10.4, карта 7). При выделении

на такой карте ландшафтов, занимающих

площадь около 1 см2

и менее, должно производиться их

объединение с ландшафтами, наиболее

близкими к ним по ланд-шафтно-геохимическим

особенностям. Объединение производится

с выполнением требований, изложенных

в § 66 (рис. 10.5).

75. На кальке путем последовательного

наложения всех шести карт составляется

схематическая ландшафтно-геохимическая

карта

водных ландшафтов соответствующего

масштаба (см. рис. 10.4, карта 7). При выделении

на такой карте ландшафтов, занимающих

площадь около 1 см2

и менее, должно производиться их

объединение с ландшафтами, наиболее

близкими к ним по ланд-шафтно-геохимическим

особенностям. Объединение производится

с выполнением требований, изложенных

в § 66 (рис. 10.5).

555

5 56

56

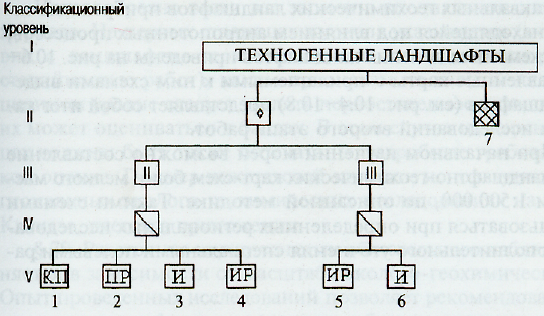

рис. 10.7. Схема наделения техногенных геохимических ландшафтов Цемесской

бухты (см. рис. 10.6)

5 57

57

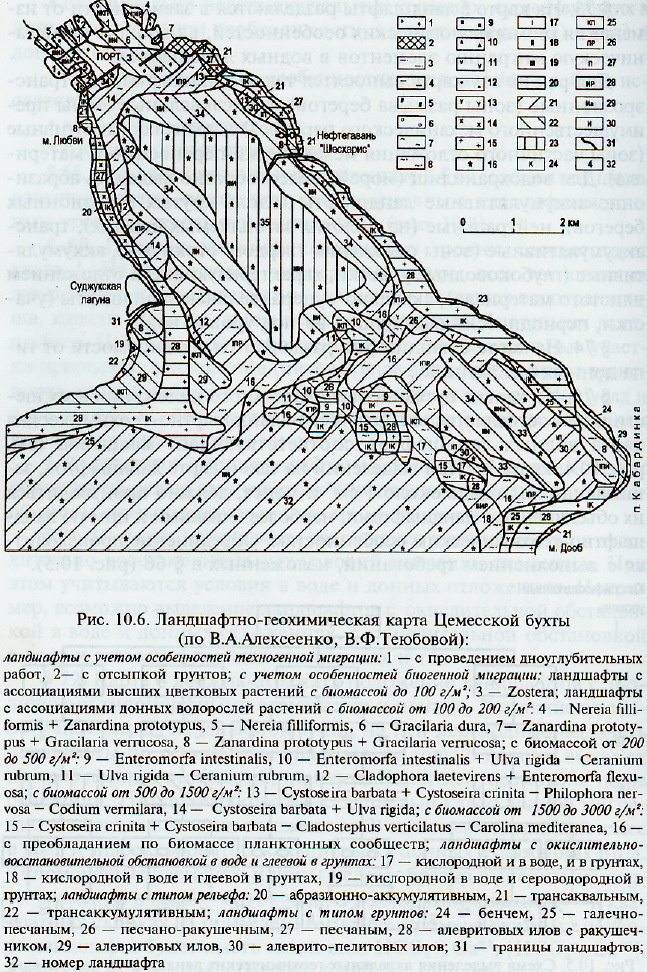

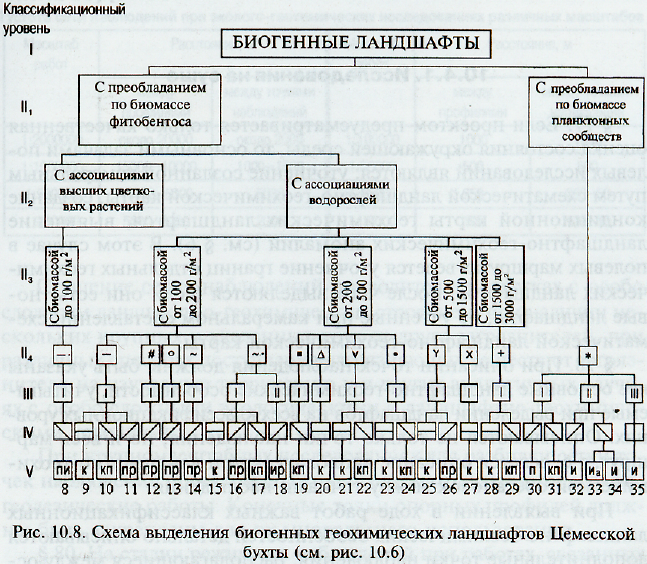

Карты аквальных геохимических ландшафтов прибрежной части моря, находящейся под влиянием антропогенных процессов, вместе со схемами выделения ландшафтов приведены на рис. 10.6 - 10.8. Составленные карты с прилагаемыми к ним схемами выл ления ландшафтов (см. рис. 10.4—10.8) представляет собой итог камеральных исследований второго этапа работ.

§ 76. При начальном изучении морей возможно составлени обзорных ландшафтно-геохимических карт-схем более мелкого масштаба, чем 1:500000, по описанной методике. Такими схемами можно пользоваться при определенных региональных исследованиях без дополнительного уточнения специальными полевыми работами.

10.4. Полевые эколого-геохимические исследования

10.4.1. Исследования на суше

§ 77. Если проектом предусматривается только качественная оценка состояния окружающей среды, то основными задачами полевых исследований являются: уточнение созданной камеральным путем схематической ландшафтно-геохимической карты, создание кондиционной карты геохимических ландшафтов, выявление ландшафтно-геохимических аномалий (см. § 6). В этом случае в полевых маршрутах ведется уточнение границ отдельных геохимических ландшафтов, после чего выделяются (если они есть) новые ландшафты, не учтенные при камеральном составлении схематической ландшафтно-геохимической карты.

§ 78. При описании точек наблюдения должны быть указаны все основные ландшафтно-геохимические особенности, учитываемые при выделении ландшафтов на всех классификационных уровнях. Описываются не только точки наблюдения, но и весь маршрут, т.е. ведется описание экологической и ландшафтно-геохимической обстановок между точками наблюдения.

При выявлении в ходе работ важных классификационнь ландшафтно-геохимических особенностей детально описываются дополнительные точки наблюдения, располагающиеся между основными, выбранными в соответствии с масштабом работ.

558

Целесообразно вести все записи в специальном пикетажном нале. На первых страницах журнала указывается (в соответствии с ландшафтно-геохимическими особенностями региона и стадийностью работ), каким признакам на каждом классификационном уровне следует уделять первостепенное внимание. Часть может оцениваться в баллах. В этом случае на первых страни-должны быть также отпечатаны подробные требования к такой оценке. Пример пикетажной книжки, используемой при региональных эколого-геохимических исследованиях на Северном Кавказе, дается в приложении.

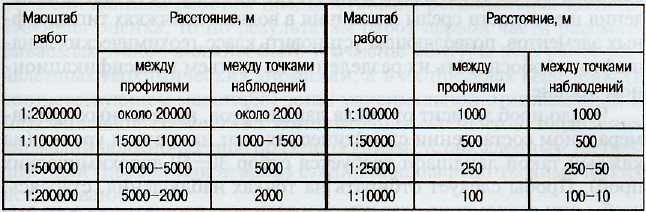

§ 79. Расстояние между точками обязательного наблюдения меняется в зависимости от масштаба эколого-геохимических работ. Опыт проведенных исследований позволяет рекомендовать расстояния между профилями и точками наблюдения на них, приведенные в табл. 10.1.

Таблица 10.1

Г устота

сети наблюдений при эколого-геохимических

исследованиях различных масштабов

устота

сети наблюдений при эколого-геохимических

исследованиях различных масштабов

Сгущение сетки наблюдений проводится на участках с особо сложным ландшафтно-геохимическим строением, при наличии нескольких крупных и удаленных друг от друга загрязнителей, при различных способах поступления загрязняющих веществ от загрязнителя на изучаемую территорию и в других аналогичных случаях с особо сложными экологическими и ландшафтно-геохимическими условиями.

При крупномасштабных исследованиях для разбивки сетки точек наблюдения проектом должны предусматриваться топографические работы. Конечные точки опорных профилей должны быть закреплены для их многолетнего использования.