- •И зменение фонового содержания, п • 10-3 % по массе, ряда металлов в почвах сопряженных сельскохозяйственных ландшафтов, подверженных воздушной эрозии

- •Третий классификационный уровень

- •Четвертый классификационный уровень

- •Пятый классификационный уровень

- •Шестой классификационный уровень

- •Седьмой классификационный уровень

- •Восьмой классификационный уровень

- •7.2.2. Водные ландшафты

- •Первый классификационный уровень

- •Второй классификационный уровень

- •Третий классификационный уровень

- •С реднее содержание элементов в донных отложениях ландшафтов третьего классификационного уровня реки Дон

- •Среднее содержание элементов в золе тростника ландшафтов третьего классификационного уровня реки Дон

- •Четвертый классификационный уровень

- •Среднее содержание элементов в илах ландшафтов пятого классификационного уровня реки Дон

- •Шестой классификационный уровень

- •7.2.3. Ландшафты населенных пунктов

- •7.З. Законы поведения химических элементов в ландшафтах и развития в них эколого-геохимических изменений

- •7.3.1. Основные положения

- •7.3.2. Геохимическое поведение химических элементов в биосфере

- •7.3.2. Связь между эколого-геохимическими изменениями в пределах ландшафта

- •7.3.3. Влияние смены одних ландшафтов другими на эколого-геохимическую обстановку в соседних ландшафтах

- •7.3.4. Ландшафтно-геохимические условия и соотношение концентраций химических элементов в организмах

- •Глава 8. Особенности миграции и концентрации химических элементов в начальный период формирования ноосферы

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Изменение соотношения масс химических элементов, находящихся и мигрирующих в различных формах нахождения

- •8.2.1. Общие положения

- •8.2.2. Коллоидная и сорбированная формы нахождения

- •Допустимые величины выбросов пыли в атмосферу промышленными предприятиями (по документам сша, Германии, Франции, Швеции)

- •Содержание цинка в городских почвах

- •8.2.3. Минеральная форма

- •8.2.4. Биогенная форма

- •8.2.5. Техногенная форма

- •8.2.6. Водные растворы

- •8.2.7. Газовые смеси

- •8.3. Изменение интенсивности миграции

- •8.3.1. Общие положения

- •8.3.2. Коллоидная и сорбированная формы

- •8.3.3. Минеральная форма

- •6) То же, по реке с хорошо выраженными механическими природными барьерами; в) миграция от рудников, карьеров и обогатительных фабрик;

- •8.3.4. Биогенная форма

- •8.3.5. Техногенные соединения

- •8.3.6. Водные растворы

- •Интенсивность миграции элементов в подземных водах зоны гипергенеза

- •8.3.7. Газовые смеси

- •8.3.8. Органические соединения

- •Химический состав газов в газовых и газонефтяных залежах

- •8.3.9. Социальная миграция

- •5.4. Появление новых геохимических барьеров

- •8.4.1. Общие положения

- •8.4.2. Физико-химические барьеры

- •8.4.3. Механические барьеры

- •8.4.5. Биогеохимические барьеры

- •8.4.6. Социальные геохимические барьеры

- •8.4.7. Комплексные техногенные барьеры

- •8.5. Изменение дальности миграции

- •8.6. Техногенные геохимические аномалии

- •Глава 9. Принципы комплексной эколого-геохимической оценки состояния окружающей среды

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Основные виды антропогенных изменений в биосфере

- •9.3. Основные требования к эколого-геохимической оценке состояния биосферы

- •9.3.1. Общие требования к оценке процессов и явлении

- •9.3.2. Специфические требования к оценке биосферных процессов

- •9.4. Качественная оценка состояния территории и его изменений

- •9.5. Количественная оценка состояния территорий и его изменений

- •9.5.1. Основные положения

- •9.5.2. Характеристика предельно допустимых концентраций с точки зрения экологической геохимии

- •9.5.3. Геохимические показатели оценки состояния окружающей среды и ее изменений

- •9.5.4. Принципы количественной оценки и введение новых эколого-геохимических показателей

- •9.6. Экономическая оценка

- •10.1. Основные понятия и общие требования

- •10.1.1. Исследования на суше

- •10.1.2. Исследования в пределах аквальных ландшафтов

- •§ 34. Основными задачами, стоящими перед региональными работами, являются:

- •10.2. Проектирование и организация эколого-геохимических исследований на суше и в пределах аквальных ландшафтов

- •10.3. Составление схематических карт геохимических ландшафтов камеральным путем

- •10.3.1. Исследования на суше

- •§ 58. На карту 2 в соответствии с требованиями второго классификационного уровня выносятся биогенные ландшафты. Деталь

- •10.3.2. Исследования в пределах аквальных ландшафтов

- •§ 73. На карте 5 ландшафты разделяются в зависимости от из-нения геоморфологических особенностей, влияющих на меха-кческую миграцию элементов в водных ландшафтах.

- •§ 74. На карте 6 ландшафты разделяются в зависимости от типа донных отложений.

- •10.4. Полевые эколого-геохимические исследования

- •10.4.1. Исследования на суше

- •§ 80. На стадии режимных наблюдений при работах, связанных ественной оценкой состояния окружающей среды, произво-

- •§ 85. Полевые работы по проведению второй части рассматриваемых этапов (см. § 81 – 83) могут начинаться только после завершения работ первой части и выделения аномалий. Допустимо

- •10.4.2. Исследования в пределах аквальных ландшафтов

- •10.5. Отбор проб и оформление полевых материалов

- •10.5.1. Общие положения

- •10.5.2. Литохимическое опробование

- •10.5.3. Биогеохимическое опробование

- •10.5.4. Гидрохимическое опробование

- •10.6. Подготовка проб к аналізу

- •10.6.1. Литохимические пробы

- •10.6.2. Биогеохимические пробы

- •10.6.3. Гидрогеохимические пробы

- •10.7. Основные требования к аналитическим работам

- •10.8. Определение фоновых и аномальных содержаний

- •10.9. Отчетность

- •Гидрогеологическая характеристика

- •Геологическая характеристика

- •Описание растительности

- •Описание лугов

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •К главе 1

- •К главе 2

- •К главе 3

- •К главе 4

- •К главе 5

- •К главе 6

- •К главе 7

- •К главе 8

- •К главе 9

- •К главе 10

- •Глава 1. Предмет, история и задачи экологической геохимии

- •Глава 2. Основные термины и понятия

- •Глава 3. Основные формы нахождения химических элементов в земной коре

- •Глава 4. Распространенность химических элементов

- •Глава 5. Миграция химических элементов

- •Глава 6. Геохимические барьеры и концентрация химических элементов

- •Глава 7. Эколого-геохимические особенности геохимических ландшафтов

- •Глава 8. Особенности миграции и концентрации химических элементов в начальный период формирования ноосферы

- •Глава 9. Принципы комплексной эколого-геохимической оценки состояния окружающей среды

- •Глава 10. Основы методики проведения эколого-геохимических исследований

§ 58. На карту 2 в соответствии с требованиями второго классификационного уровня выносятся биогенные ландшафты. Деталь

548

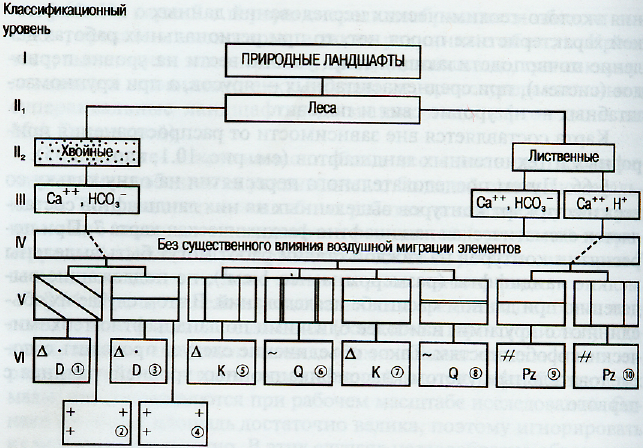

ность их изображения определяется масштабом работ. Сначала выделяются леса, степи, пустыни, тундры и верховые болота, примитивные пустыни. Затем производится их более дробное деление (например, леса на этом уровне разделяются на лиственные, смешанные и хвойные). При средне- и крупномасштабных исследованиях деление биогенных ландшафтов можно проводить до учета растительных комплексов и ассоциаций. Необходимо только, чтобы площадь отдельных ландшафтов на карте не была менее первых квадратных сантиметров.

§ 59. На карту 3 выносятся различные геохимические ландшафты, выделенные с учетом требований третьего классификационного уровня, т.е. с учетом природных обстановок, типоморфных элементов, ионов и их соединений в водных вытяжках из гумусового горизонта почв. Довольно часто в собранных о почвах материалах нет достаточного количества данных о типоморфных элементах. В связи с этим деление на классы производится несколько условно. Например, ландшафты широколиственных лесов с подзолистыми почвами над кварцитами относятся к классу кислых с окислительной обстановкой (Н- или НСО3-), а ландшафты тундры над известняками — к гидрокарбонатному кальциевому (НСО3-, Са2-) классу.

Карта с выделяемыми на третьем классификационном уровне геохимическими ландшафтами составляется одна для всего района, без учета ранее проведенного разделения ландшафтов на природные и техногенные (см. рис. 10.1, карта 3).

§ 60. На карту 4 выносятся все имеющиеся сведения о составе подземных и поверхностных вод, указанные в § 53. При характеристике поверхностных вод данные о крупных реках, озерах, водохранилищах, заливах морей на рассматриваемую карту не выносятся, так как они при их исследованиях должны выделяться отдельно в самостоятельные аквальные ландшафты.

§ 61. На карту 5 выносятся ландшафты, выделяемые в соответствии с классификационными требованиями пятого уровня, на котором ландшафты отличаются в зависимости от атмосферного переноса элементов. При этом выделяются участки с интенсивной воздушной эрозией почв, отложением переносимого по воздуху материала и участки, на которых современные почвы развиты на эоловых отложениях.

§ 62. Карта 6 должна отражать для северных регионов особенности развития многолетней мерзлоты. Обычно на ней выделяются территории с ее площадным распространением, а также с основным и прерывистым распределением.

549

§ 63. На карте 7 в первую очередь изображаются области высоко-, средне- и низкогорья, а также равнинные области. Кроме того, выделяются элювиальные, трансэлювиальные, трансаккумулятивные и элювиально-аккумулятивные, транссупераквальные и супераквальные ландшафты (названия ландшафтов даны по М.А. Глазовской).

При средне- и крупномасштабных исследованиях геоморфологические особенности учитываются с большей степенью детальности. Так, при среднемасштабных работах на поймах крупных рек возможно выделение ландшафтов равнинной, гривистой и притеррасной поймы. При крупномасштабных работах на карте 7 возможно выделение даже элементарных ландшафтов.

§ 64. При проведении региональных и среднемасштабных эко-лого-геохимических исследований (особенно в горных районах) площади, занимаемые отдельными геохимическими ландшафтами, характеризующими строго определенный вид рельефа, бывают так малы, что не выделяются при рабочем масштабе исследований. Однако их общая площадь достаточно велика, поэтому игнорировать их наличие невозможно. В этих случаях целесообразно объединять ландшафты. Это обязательно должно быть отражено и в их названии. Например, при работах на Западном Кавказе элювиальные и трансэлювиальные ландшафты были объединены в одну элювиально-трансэлювиальную группу.

§ 65. Карта 8 создается на основе геологической карты и карты четвертичных отложений. На ней отражаются состав и возраст почвоподстилающих отложений.

Осадочные и метаморфические почвоподстилающие и почво-образующие толщи разделяются по составу на терригенные, кар-бонатно-терригенные и карбонатные, а магматические — на кислые, средние и основные. Отдельно выделяются коры выветривания, на которых развиваются почвы. Однако для четвертичных почвоподстилающих отложений такого деления, как правило, бывает недостаточно и их необходимо дополнительно разделять с учетом генетических особенностей. Дополнительное деление проводится только в тех случаях, когда генезис рассматриваемых четвертичных толщ определяет их основные геохимические особенности. Так, следует особо выделять морские, алювиальные, эоловые и элювиально-делювиальные отложения.

Возрастное деление почвоподстилающих толщ ведется для выделения разновозрастных толщ одинакового состава, отличающихся по геохимическим особенностям. Если к началу проведе-

550

ния эколого-геохимических исследований данных о геохимической характеристике пород нет, то при региональных работах деление почвоподстилающих толщ удобно вести на уровне периодов (систем), при среднемасштабных — ярусов, а при крупномасштабных — на уровне свит и подсвит.

Карта составляется вне зависимости от распространения природных и техногенных ландшафтов (см. рис. 10.1, карты 1—5).

§ 66. Путем последовательного переснятия на одну кальку со всех шести карт контуров выделенных на них ландшафтов составляется схематическая ландшафтно-геохимическая карта 7. При переснятии контуров на каждой стадии работ могут быть выделены мелкие ландшафты (размером менее 1 см2), не подлежащие выделению при данном масштабе исследований. В этом случае их объединяют с другими, наиболее близкими по ландшафтно-геохимическим особенностям. Такое объединение следует проводить с последовательным учетом классификационных уровней, начиная с первого.

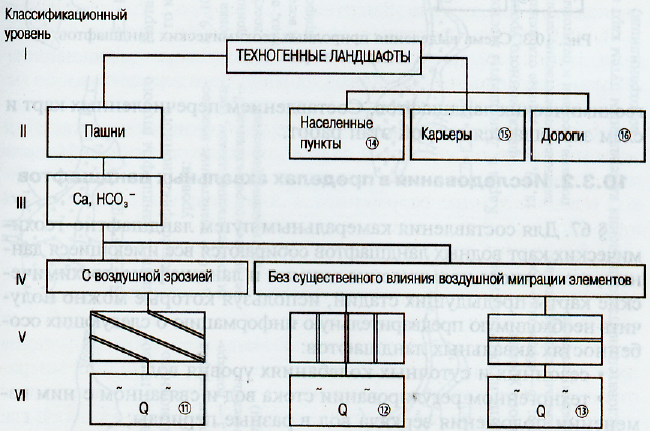

Рис. 10.2. Схема вьщеления техногенных геохимических ландшафтов к картам на рис. 10.1

К карте геохимических ландшафтов обязательно должны составляться схемы техногенных (рис. 10.2) и природных (рис. 10.3)

551

Рис. 10.3. Схема выделения природных геохимических ландшафтов к картам на рис. 10.1

геохимических ландшафтов. Составлением перечисленных карт и схем завершается второй этап работ.