- •И зменение фонового содержания, п • 10-3 % по массе, ряда металлов в почвах сопряженных сельскохозяйственных ландшафтов, подверженных воздушной эрозии

- •Третий классификационный уровень

- •Четвертый классификационный уровень

- •Пятый классификационный уровень

- •Шестой классификационный уровень

- •Седьмой классификационный уровень

- •Восьмой классификационный уровень

- •7.2.2. Водные ландшафты

- •Первый классификационный уровень

- •Второй классификационный уровень

- •Третий классификационный уровень

- •С реднее содержание элементов в донных отложениях ландшафтов третьего классификационного уровня реки Дон

- •Среднее содержание элементов в золе тростника ландшафтов третьего классификационного уровня реки Дон

- •Четвертый классификационный уровень

- •Среднее содержание элементов в илах ландшафтов пятого классификационного уровня реки Дон

- •Шестой классификационный уровень

- •7.2.3. Ландшафты населенных пунктов

- •7.З. Законы поведения химических элементов в ландшафтах и развития в них эколого-геохимических изменений

- •7.3.1. Основные положения

- •7.3.2. Геохимическое поведение химических элементов в биосфере

- •7.3.2. Связь между эколого-геохимическими изменениями в пределах ландшафта

- •7.3.3. Влияние смены одних ландшафтов другими на эколого-геохимическую обстановку в соседних ландшафтах

- •7.3.4. Ландшафтно-геохимические условия и соотношение концентраций химических элементов в организмах

- •Глава 8. Особенности миграции и концентрации химических элементов в начальный период формирования ноосферы

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Изменение соотношения масс химических элементов, находящихся и мигрирующих в различных формах нахождения

- •8.2.1. Общие положения

- •8.2.2. Коллоидная и сорбированная формы нахождения

- •Допустимые величины выбросов пыли в атмосферу промышленными предприятиями (по документам сша, Германии, Франции, Швеции)

- •Содержание цинка в городских почвах

- •8.2.3. Минеральная форма

- •8.2.4. Биогенная форма

- •8.2.5. Техногенная форма

- •8.2.6. Водные растворы

- •8.2.7. Газовые смеси

- •8.3. Изменение интенсивности миграции

- •8.3.1. Общие положения

- •8.3.2. Коллоидная и сорбированная формы

- •8.3.3. Минеральная форма

- •6) То же, по реке с хорошо выраженными механическими природными барьерами; в) миграция от рудников, карьеров и обогатительных фабрик;

- •8.3.4. Биогенная форма

- •8.3.5. Техногенные соединения

- •8.3.6. Водные растворы

- •Интенсивность миграции элементов в подземных водах зоны гипергенеза

- •8.3.7. Газовые смеси

- •8.3.8. Органические соединения

- •Химический состав газов в газовых и газонефтяных залежах

- •8.3.9. Социальная миграция

- •5.4. Появление новых геохимических барьеров

- •8.4.1. Общие положения

- •8.4.2. Физико-химические барьеры

- •8.4.3. Механические барьеры

- •8.4.5. Биогеохимические барьеры

- •8.4.6. Социальные геохимические барьеры

- •8.4.7. Комплексные техногенные барьеры

- •8.5. Изменение дальности миграции

- •8.6. Техногенные геохимические аномалии

- •Глава 9. Принципы комплексной эколого-геохимической оценки состояния окружающей среды

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Основные виды антропогенных изменений в биосфере

- •9.3. Основные требования к эколого-геохимической оценке состояния биосферы

- •9.3.1. Общие требования к оценке процессов и явлении

- •9.3.2. Специфические требования к оценке биосферных процессов

- •9.4. Качественная оценка состояния территории и его изменений

- •9.5. Количественная оценка состояния территорий и его изменений

- •9.5.1. Основные положения

- •9.5.2. Характеристика предельно допустимых концентраций с точки зрения экологической геохимии

- •9.5.3. Геохимические показатели оценки состояния окружающей среды и ее изменений

- •9.5.4. Принципы количественной оценки и введение новых эколого-геохимических показателей

- •9.6. Экономическая оценка

- •10.1. Основные понятия и общие требования

- •10.1.1. Исследования на суше

- •10.1.2. Исследования в пределах аквальных ландшафтов

- •§ 34. Основными задачами, стоящими перед региональными работами, являются:

- •10.2. Проектирование и организация эколого-геохимических исследований на суше и в пределах аквальных ландшафтов

- •10.3. Составление схематических карт геохимических ландшафтов камеральным путем

- •10.3.1. Исследования на суше

- •§ 58. На карту 2 в соответствии с требованиями второго классификационного уровня выносятся биогенные ландшафты. Деталь

- •10.3.2. Исследования в пределах аквальных ландшафтов

- •§ 73. На карте 5 ландшафты разделяются в зависимости от из-нения геоморфологических особенностей, влияющих на меха-кческую миграцию элементов в водных ландшафтах.

- •§ 74. На карте 6 ландшафты разделяются в зависимости от типа донных отложений.

- •10.4. Полевые эколого-геохимические исследования

- •10.4.1. Исследования на суше

- •§ 80. На стадии режимных наблюдений при работах, связанных ественной оценкой состояния окружающей среды, произво-

- •§ 85. Полевые работы по проведению второй части рассматриваемых этапов (см. § 81 – 83) могут начинаться только после завершения работ первой части и выделения аномалий. Допустимо

- •10.4.2. Исследования в пределах аквальных ландшафтов

- •10.5. Отбор проб и оформление полевых материалов

- •10.5.1. Общие положения

- •10.5.2. Литохимическое опробование

- •10.5.3. Биогеохимическое опробование

- •10.5.4. Гидрохимическое опробование

- •10.6. Подготовка проб к аналізу

- •10.6.1. Литохимические пробы

- •10.6.2. Биогеохимические пробы

- •10.6.3. Гидрогеохимические пробы

- •10.7. Основные требования к аналитическим работам

- •10.8. Определение фоновых и аномальных содержаний

- •10.9. Отчетность

- •Гидрогеологическая характеристика

- •Геологическая характеристика

- •Описание растительности

- •Описание лугов

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •К главе 1

- •К главе 2

- •К главе 3

- •К главе 4

- •К главе 5

- •К главе 6

- •К главе 7

- •К главе 8

- •К главе 9

- •К главе 10

- •Глава 1. Предмет, история и задачи экологической геохимии

- •Глава 2. Основные термины и понятия

- •Глава 3. Основные формы нахождения химических элементов в земной коре

- •Глава 4. Распространенность химических элементов

- •Глава 5. Миграция химических элементов

- •Глава 6. Геохимические барьеры и концентрация химических элементов

- •Глава 7. Эколого-геохимические особенности геохимических ландшафтов

- •Глава 8. Особенности миграции и концентрации химических элементов в начальный период формирования ноосферы

- •Глава 9. Принципы комплексной эколого-геохимической оценки состояния окружающей среды

- •Глава 10. Основы методики проведения эколого-геохимических исследований

10.3. Составление схематических карт геохимических ландшафтов камеральным путем

§ 52. Составление схематических карт геохимических ландшафтов камеральным путем является необходимым предполевым эта-

545

пом эколого-геохимических исследований как с качественной, так и количественной оценкой состояния окружающей среды. Такие карты должны составляться при работе на суше и в пределах водных ландшафтов.

10.3.1. Исследования на суше

§ 53. Для составления схематических ландшафтно-геохимических карт суши камеральным путем собирают все имеющиеся опубликованные данные и изданные карты соответствующего проводимым работам масштаба, используя которые можно получить информацию о следующих особенностях района работ.

• Распределение различных сельскохозяйственных угодий, площадей мелиорируемых земель (отдельно орошаемых и осушаемых); расположение населенных пунктов, автомобильных и железных дорог, лесополос, карьеров, отвалов горных выработок, отдельных крупных заводов и фабрик, курортных зон и зон массового отдыха.

• Расположение участков, занимаемых лесами, полями, лугами, болотами, пустынями, солончаками, т.е. площадей, занимаемых различными растительными сообществами, с учетом которых ведется разделение ландшафтов на втором классификационном уровне.

• Распределение почв различного состава и генезиса; содержание в водных вытяжках из них типоморфных элементов, ионов и соединений. Развитие на отдельных участках бескислородных (глеевой и сероводородной) обстановок, а также щелочно-кислот-ных условий.

• Состав подземных и поверхностных (небольших рек, ручьев, родников) вод, их щелочность-кислотность, окислительно-восстановительная обстановка, типоморфные элементы (и ионы).

• Наличие и распространение участков: подверженных интенсивной ветровой эрозии, с современным отложением эолового материала; с развитием почв на эоловых отложениях.

• Наличие многолетней мерзлоты в различных ее проявлениях (площадное распространение, островное и прерывистое развитие).

• Геоморфологические особенности района.

• Геологическое строение изучаемой территории.

546

§ 54. При сборе данных, рассматриваемых в § 53, особое внимание необходимо уделять космическим снимкам, так как дальнейшее совершенствование космической съемки может привести к тому, что космические снимки могут стать основой камерального составления карт геохимических ландшафтов.

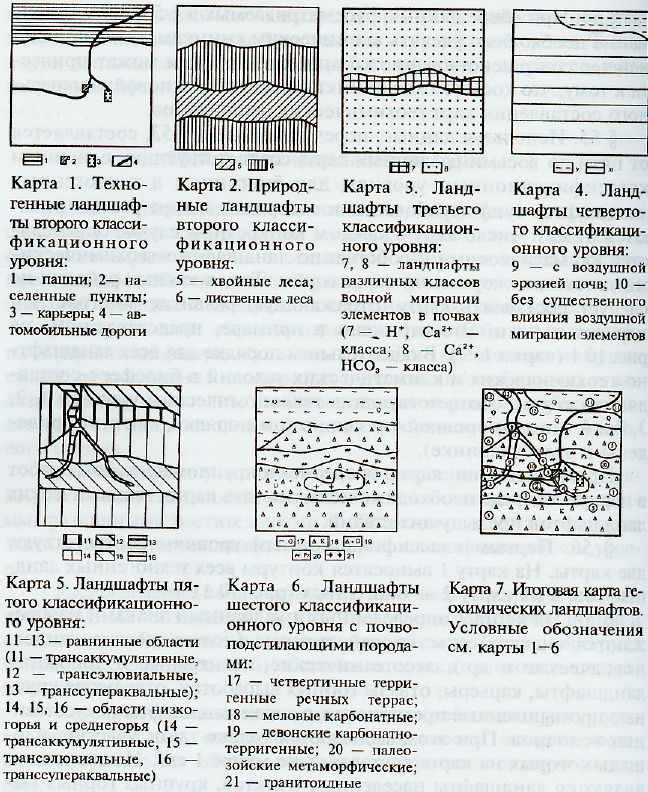

§ 55. Используя данные, перечисленные в § 53, составляется; от пяти до восьми различных карт, соответствующих основным классификационным уровням для биогенных и техногенных ландшафтов суши (требования к содержанию карт рассматриваются ниже). Число карт в каждом конкретном случае определяется климатическими и собственно ландшафтно-геохимическими условиями изучаемой территории. Так, в южных районах не следует составлять карту, отражающую развитие многолетней мерзлоты, и т.п. Это отражено в примере, представленном на рис. 10.1 (карты 1—7). В обязательном порядке для всех ландшафт-но-геохимических и климатических условий в биосфере составляются карты, соответствующие таксономическим уровням 1,2, 3, 7 и 8 (номера уровней указаны в том порядке, как они приведены в этом учебнике).

При составлении карт для средне- и крупномасштабных работ в первую очередь необходимо использовать карты геохимических ландшафтов предыдущих стадий.

§ 56. Первым классификационным уровням соответствуют две карты. На карту 1 выносятся контуры всех техногенных ландшафтов, а на карту 2 — биогенных (рис. 10.1).

§ 57. На карте 1 определенными условными знаками изображаются сначала сельскохозяйственные (полеводческие, животноводческие и др.), лесотехнические, селитебные и дорожные ландшафты, карьеры, отвалы горных выработок, отдельные крупные промышленные предприятия, а также ландшафты искусственных водоемов. При этом выделяются только такие участки, площадь которых на карте составляет не менее 1 см2. Исключением являются ландшафты населенных пунктов, крупных горных выработок, промышленных предприятий, дорог и лесополос, которые могут выноситься на карты внемасштабными знаками.

При средне- и крупномасштабном картировании больших Участков в животноводческих районах выделяемые пастбища и сенокосы могут в разных частях района сильно отличаться друг от друга по составу произрастающих трав. В данных случаях целесообразно разделять их с учетом произрастающих растений, объединяемых в отдельные растительные комплексы и ассоциации.

547

Рис. 10.1. Последовательность составления камеральным путем карт геохимических ландшафтов суши

Затем все ландшафты, выделенные на карте 1, разделяются на мелиорируемые (осушаемые и орошаемые) и ландшафты с природной системой водообмена, немелиорируемые.