- •И зменение фонового содержания, п • 10-3 % по массе, ряда металлов в почвах сопряженных сельскохозяйственных ландшафтов, подверженных воздушной эрозии

- •Третий классификационный уровень

- •Четвертый классификационный уровень

- •Пятый классификационный уровень

- •Шестой классификационный уровень

- •Седьмой классификационный уровень

- •Восьмой классификационный уровень

- •7.2.2. Водные ландшафты

- •Первый классификационный уровень

- •Второй классификационный уровень

- •Третий классификационный уровень

- •С реднее содержание элементов в донных отложениях ландшафтов третьего классификационного уровня реки Дон

- •Среднее содержание элементов в золе тростника ландшафтов третьего классификационного уровня реки Дон

- •Четвертый классификационный уровень

- •Среднее содержание элементов в илах ландшафтов пятого классификационного уровня реки Дон

- •Шестой классификационный уровень

- •7.2.3. Ландшафты населенных пунктов

- •7.З. Законы поведения химических элементов в ландшафтах и развития в них эколого-геохимических изменений

- •7.3.1. Основные положения

- •7.3.2. Геохимическое поведение химических элементов в биосфере

- •7.3.2. Связь между эколого-геохимическими изменениями в пределах ландшафта

- •7.3.3. Влияние смены одних ландшафтов другими на эколого-геохимическую обстановку в соседних ландшафтах

- •7.3.4. Ландшафтно-геохимические условия и соотношение концентраций химических элементов в организмах

- •Глава 8. Особенности миграции и концентрации химических элементов в начальный период формирования ноосферы

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Изменение соотношения масс химических элементов, находящихся и мигрирующих в различных формах нахождения

- •8.2.1. Общие положения

- •8.2.2. Коллоидная и сорбированная формы нахождения

- •Допустимые величины выбросов пыли в атмосферу промышленными предприятиями (по документам сша, Германии, Франции, Швеции)

- •Содержание цинка в городских почвах

- •8.2.3. Минеральная форма

- •8.2.4. Биогенная форма

- •8.2.5. Техногенная форма

- •8.2.6. Водные растворы

- •8.2.7. Газовые смеси

- •8.3. Изменение интенсивности миграции

- •8.3.1. Общие положения

- •8.3.2. Коллоидная и сорбированная формы

- •8.3.3. Минеральная форма

- •6) То же, по реке с хорошо выраженными механическими природными барьерами; в) миграция от рудников, карьеров и обогатительных фабрик;

- •8.3.4. Биогенная форма

- •8.3.5. Техногенные соединения

- •8.3.6. Водные растворы

- •Интенсивность миграции элементов в подземных водах зоны гипергенеза

- •8.3.7. Газовые смеси

- •8.3.8. Органические соединения

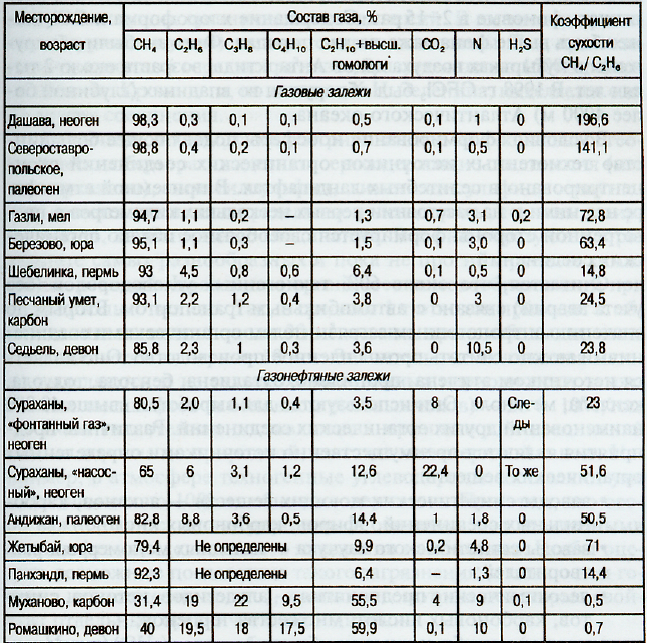

- •Химический состав газов в газовых и газонефтяных залежах

- •8.3.9. Социальная миграция

- •5.4. Появление новых геохимических барьеров

- •8.4.1. Общие положения

- •8.4.2. Физико-химические барьеры

- •8.4.3. Механические барьеры

- •8.4.5. Биогеохимические барьеры

- •8.4.6. Социальные геохимические барьеры

- •8.4.7. Комплексные техногенные барьеры

- •8.5. Изменение дальности миграции

- •8.6. Техногенные геохимические аномалии

- •Глава 9. Принципы комплексной эколого-геохимической оценки состояния окружающей среды

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Основные виды антропогенных изменений в биосфере

- •9.3. Основные требования к эколого-геохимической оценке состояния биосферы

- •9.3.1. Общие требования к оценке процессов и явлении

- •9.3.2. Специфические требования к оценке биосферных процессов

- •9.4. Качественная оценка состояния территории и его изменений

- •9.5. Количественная оценка состояния территорий и его изменений

- •9.5.1. Основные положения

- •9.5.2. Характеристика предельно допустимых концентраций с точки зрения экологической геохимии

- •9.5.3. Геохимические показатели оценки состояния окружающей среды и ее изменений

- •9.5.4. Принципы количественной оценки и введение новых эколого-геохимических показателей

- •9.6. Экономическая оценка

- •10.1. Основные понятия и общие требования

- •10.1.1. Исследования на суше

- •10.1.2. Исследования в пределах аквальных ландшафтов

- •§ 34. Основными задачами, стоящими перед региональными работами, являются:

- •10.2. Проектирование и организация эколого-геохимических исследований на суше и в пределах аквальных ландшафтов

- •10.3. Составление схематических карт геохимических ландшафтов камеральным путем

- •10.3.1. Исследования на суше

- •§ 58. На карту 2 в соответствии с требованиями второго классификационного уровня выносятся биогенные ландшафты. Деталь

- •10.3.2. Исследования в пределах аквальных ландшафтов

- •§ 73. На карте 5 ландшафты разделяются в зависимости от из-нения геоморфологических особенностей, влияющих на меха-кческую миграцию элементов в водных ландшафтах.

- •§ 74. На карте 6 ландшафты разделяются в зависимости от типа донных отложений.

- •10.4. Полевые эколого-геохимические исследования

- •10.4.1. Исследования на суше

- •§ 80. На стадии режимных наблюдений при работах, связанных ественной оценкой состояния окружающей среды, произво-

- •§ 85. Полевые работы по проведению второй части рассматриваемых этапов (см. § 81 – 83) могут начинаться только после завершения работ первой части и выделения аномалий. Допустимо

- •10.4.2. Исследования в пределах аквальных ландшафтов

- •10.5. Отбор проб и оформление полевых материалов

- •10.5.1. Общие положения

- •10.5.2. Литохимическое опробование

- •10.5.3. Биогеохимическое опробование

- •10.5.4. Гидрохимическое опробование

- •10.6. Подготовка проб к аналізу

- •10.6.1. Литохимические пробы

- •10.6.2. Биогеохимические пробы

- •10.6.3. Гидрогеохимические пробы

- •10.7. Основные требования к аналитическим работам

- •10.8. Определение фоновых и аномальных содержаний

- •10.9. Отчетность

- •Гидрогеологическая характеристика

- •Геологическая характеристика

- •Описание растительности

- •Описание лугов

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •К главе 1

- •К главе 2

- •К главе 3

- •К главе 4

- •К главе 5

- •К главе 6

- •К главе 7

- •К главе 8

- •К главе 9

- •К главе 10

- •Глава 1. Предмет, история и задачи экологической геохимии

- •Глава 2. Основные термины и понятия

- •Глава 3. Основные формы нахождения химических элементов в земной коре

- •Глава 4. Распространенность химических элементов

- •Глава 5. Миграция химических элементов

- •Глава 6. Геохимические барьеры и концентрация химических элементов

- •Глава 7. Эколого-геохимические особенности геохимических ландшафтов

- •Глава 8. Особенности миграции и концентрации химических элементов в начальный период формирования ноосферы

- •Глава 9. Принципы комплексной эколого-геохимической оценки состояния окружающей среды

- •Глава 10. Основы методики проведения эколого-геохимических исследований

Химический состав газов в газовых и газонефтяных залежах

* Включая пентаны и гексаны.

1998). Основными можно считать метан, этилен, изопрен, этиловый спирт, ацетон.

Из других природных источников органических веществ следует отметить дегазацию верхней мантии. Так, в пробах газов из вулканов Камчатки выявлено порядка 100 органических соединений с длиной цепи до 12 углеродных атомов. Повышено (особенно в районах сейсмической активности) содержание органических соединений и над разрывными нарушениями. Среди них установлены углеводороды, легколетучие карбонильные соединения, спирты, галогенуглеводороды.

485

Над вулканами и разрывными нарушениями земной коры без вмешательства человека концентрация СFРС1з и СF2С12 может превышать фоновые в 2—15 раз. Содержание хлороформа и СС14 может быть выше фона даже на два порядка. Фреоны были обнаружены в пузырьках воздуха льдов Антарктиды возраста около 2 тысяч лет. В 1998 г. СFС1з был обнаружен во впадинах (глубиной более 4000 м) Атлантического океана.

В условиях формирования ноосферы подавляющее большинство техногенных источников органических соединений сконцентрировано в селитебных ландшафтах. В приземной атмосфере над ними и на расстоянии первых нескольких километров с подветренной стороны формируется своеобразное облако органических соединений.

Считается, что около 60% техногенных углеводородов (без учета аварий) связано с автомобильным транспортом. Вторым по значению антропогенным загрязнителем органическими соединениями можно считать промышленное производство. Оно является источником этилена, пропилена, бутадиена, бензола, толуола, ксилола, метанола. Они используются для выработки свыше 40 000 наименований других органических соединений. Различные предприятия являются преимущественно источниками определенных органических веществ:

• заводы синтетических моющих веществ — алканов, карбонильных соединений, эфиров, карбоновых кислот;

• заводы синтетического каучука ~ исходных мономеров и растворителей;

• лесохимические предприятия — альдегидов, кетонов, спиртов, карбоновых кислот, множества терпенов;

• целлюлозно-бумажные комбинаты — одорантов (дурнопахнущих газообразных веществ), формальдегида, спиртов, фенолов;

• заводы, производящие растворители, — углеводородов (до 25% от всех выбросов);

• предприятия аэрозольных установок — фторхлоруглеводородов — фреонов (около 85% их техногенного производства);

• очистные сооружения сточных вод — одорантов, метил- и ди-метилртути (СНзНgСНз и СНзНgСl), тетраметилсвинца (СН3)4Рb, диметилселена (СНз)2Sе.

Значительное количество техногенных органических веществ Поступает в селитебных ландшафтах от коммунально-хозяйственных служб. В первую очередь необходимо отметить поступление

486

такого опасного для здоровья вещества, как диоксин. Вентиляционные системы домов являются источниками более 40 токсичных и дурнопахнущих органических соединений. В их числе меркаптаны (дурнопахнущие), амины, спирты, альдегиды. Так, при сжигании в кухонной горелке 1 м3 газа образуется около 1500 мг форт мальдегида. Кроме него, по данным К.Н. Зеленина, выделяется еще 22 других соединения.

Различные отходы, сконцентрированные на социальных геохимических барьерах, выделяют серосодержащие соединения (метилмеркаптан), диметилсульфид, диметилдисульфид, сероуглерод, ароматические и непредельные углеводороды, терпены, спирты, метан, карбонильные соединения. Все они образуются в результате самых разнообразных и пока не прогнозируемых химических реакций. Количество органических новообразований при этом довольно велико. Так, в среднем 1 т отходов приводит к образованию на свалке около 30 м3 метана, причем большая часть его выделяется за первые 10 лет. Значительные количества метана выделяются и из сельскохозяйственных периодически затопляемых ландшафтов (в основном рисовых чеков) — до 6 • 108 т/год.

Пока техногенная составляющая органических соединений еще не доросла до природной, но стала соизмеримой с нею. Например, в атмосфере техногенные углеводороды составляют уже в среднем около 10% их общего содержания. При этом, что особо важно, они сконцентрированы в основном над селитебными ландшафтами, где плотность населения наибольшая. Чтобы оценить возможные последствия такого загрязнения (а пока о нем говорят недостаточно много), кратко рассмотрим некоторые свойства отдельных органических соединений.

Метан (СН4) — не обладает запахом, участвует (несмотря на низкую концентрацию в атмосфере) в создании парникового эффекта, поскольку его молекула в определенных диапазонах поглощает в 25 раз больше ИК-радиации, чем молекула СО2.

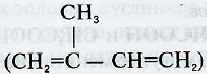

Изопрен

( — жидкость, кипящая при 34°

С,

полимеризуется

в каучук; один из основных участников

фотохимических процессов, происходящих

в атмосфере. Его физиологобиохимическая

роль не вполне ясна. Выделение изопрена

растениями резко возрастает в

стрессовых ситуациях (повреждение

тканей,

засуха и т.д.). В результате ограничивается

проникновение болезнетворных

микроорганизмов в ткани, происходит

сте-

— жидкость, кипящая при 34°

С,

полимеризуется

в каучук; один из основных участников

фотохимических процессов, происходящих

в атмосфере. Его физиологобиохимическая

роль не вполне ясна. Выделение изопрена

растениями резко возрастает в

стрессовых ситуациях (повреждение

тканей,

засуха и т.д.). В результате ограничивается

проникновение болезнетворных

микроорганизмов в ткани, происходит

сте-

487

рилизация поврежденных участков. Эмиссия изопрена растениями может рассматриваться как неспецифический, эволюционно выработанный иммунитет.

Этилен (С2Н4) — газ, влияющий на скорость созревания плодов и опал листьев. В связи с этим иногда его называют гормоном созревания, переводящим растения в состояние покоя. Предполагается, что он вырабатывается всеми лиственными растениями. Его биосинтез и многие биохимические особенности пока слабо изучены.

Карбонильные соединения и спирты — изменяют проницаемость

клеточных мембран и ингибируют (замедляют) обмен веществ (метаболизм). Карбонильные соединения (особенно формальдегид и ацетальдегид) даже при низких концентрациях убивают патогенные грибы (возбудители ряда болезней у растений).

Колины — органические вещества, выделяемые растениями и подавляющие прорастание семян у растений-конкурентов.

Аттрактанты

и репелленты

— соединения,

выделяемые растениями и влияющие на

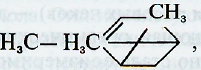

животных. Аттрактанты, например терпен

а-пинен

,

привлекают насекомых опылителей, в

частности жуков-лубоедов. Терпены

3-цинеол

и эвгенол (углеводорода состава С,оН,в)

привлекают насекомых опылителей для

многих видов орхидей. Репелленты —

вещества, отпугивающие животных.

Например, терпен р-пинен

отпугивает жука-короеда, а ментол

(спирт терпена ментана),

составляющий главную часть мятного

масла, отпугивает тутового шелкопряда.

Иногда одно и то же органическое

соединение может быть аттрактантом

для одних животных и репеллентом

— для других. Так а-пинен не только

привлекает жуков-лубоедов, но и отпугивает

жука-короеда.

,

привлекают насекомых опылителей, в

частности жуков-лубоедов. Терпены

3-цинеол

и эвгенол (углеводорода состава С,оН,в)

привлекают насекомых опылителей для

многих видов орхидей. Репелленты —

вещества, отпугивающие животных.

Например, терпен р-пинен

отпугивает жука-короеда, а ментол

(спирт терпена ментана),

составляющий главную часть мятного

масла, отпугивает тутового шелкопряда.

Иногда одно и то же органическое

соединение может быть аттрактантом

для одних животных и репеллентом

— для других. Так а-пинен не только

привлекает жуков-лубоедов, но и отпугивает

жука-короеда.

Таким образом, рассмотренные органические соединения во многом могут представлять собой вещества, способствующие формированию определенных биоценозов.

Низшие карбоновые кислоты (НСООН и СНзСООН), выделяемые рядом лиственных деревьев, могут изменять кислотность атмосферных осадков до величин рН = 4-5 без техногенной составляющей. Это явление отмечалось в лесных районах Австралии и в бассейне реки Амазонки.

Пероксид водорода (НаО;), образующийся в дневное время в сосновых лесах, является фитотоксикантом для многих насаждений.

488

Заканчивая краткий обзор миграции органических соединений в период начала формирования ноосферы, следует отметить, что интенсивность миграции этих веществ, хотя и возросла, но пока незначительно, примерно в 1,1-1,2 раза. Причем наибольшее увеличение интенсивности происходит в селитебных ландшафтах. Его последствия даже для растительных организмов очень трудно прогнозируемы. Еще сложнее сделать это для животных и для человека. Однако уже сейчас есть основания считать, что многие заболевания (в первую очередь аллергические) могут быть связаны с увеличением интенсивности миграции органических соединений.