- •И зменение фонового содержания, п • 10-3 % по массе, ряда металлов в почвах сопряженных сельскохозяйственных ландшафтов, подверженных воздушной эрозии

- •Третий классификационный уровень

- •Четвертый классификационный уровень

- •Пятый классификационный уровень

- •Шестой классификационный уровень

- •Седьмой классификационный уровень

- •Восьмой классификационный уровень

- •7.2.2. Водные ландшафты

- •Первый классификационный уровень

- •Второй классификационный уровень

- •Третий классификационный уровень

- •С реднее содержание элементов в донных отложениях ландшафтов третьего классификационного уровня реки Дон

- •Среднее содержание элементов в золе тростника ландшафтов третьего классификационного уровня реки Дон

- •Четвертый классификационный уровень

- •Среднее содержание элементов в илах ландшафтов пятого классификационного уровня реки Дон

- •Шестой классификационный уровень

- •7.2.3. Ландшафты населенных пунктов

- •7.З. Законы поведения химических элементов в ландшафтах и развития в них эколого-геохимических изменений

- •7.3.1. Основные положения

- •7.3.2. Геохимическое поведение химических элементов в биосфере

- •7.3.2. Связь между эколого-геохимическими изменениями в пределах ландшафта

- •7.3.3. Влияние смены одних ландшафтов другими на эколого-геохимическую обстановку в соседних ландшафтах

- •7.3.4. Ландшафтно-геохимические условия и соотношение концентраций химических элементов в организмах

- •Глава 8. Особенности миграции и концентрации химических элементов в начальный период формирования ноосферы

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Изменение соотношения масс химических элементов, находящихся и мигрирующих в различных формах нахождения

- •8.2.1. Общие положения

- •8.2.2. Коллоидная и сорбированная формы нахождения

- •Допустимые величины выбросов пыли в атмосферу промышленными предприятиями (по документам сша, Германии, Франции, Швеции)

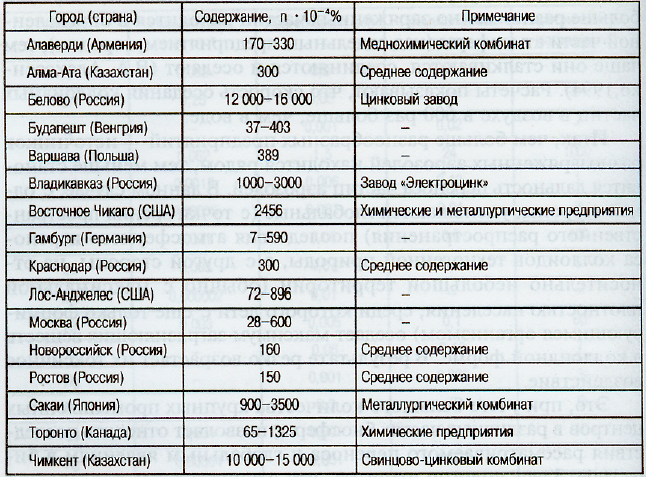

- •Содержание цинка в городских почвах

- •8.2.3. Минеральная форма

- •8.2.4. Биогенная форма

- •8.2.5. Техногенная форма

- •8.2.6. Водные растворы

- •8.2.7. Газовые смеси

- •8.3. Изменение интенсивности миграции

- •8.3.1. Общие положения

- •8.3.2. Коллоидная и сорбированная формы

- •8.3.3. Минеральная форма

- •6) То же, по реке с хорошо выраженными механическими природными барьерами; в) миграция от рудников, карьеров и обогатительных фабрик;

- •8.3.4. Биогенная форма

- •8.3.5. Техногенные соединения

- •8.3.6. Водные растворы

- •Интенсивность миграции элементов в подземных водах зоны гипергенеза

- •8.3.7. Газовые смеси

- •8.3.8. Органические соединения

- •Химический состав газов в газовых и газонефтяных залежах

- •8.3.9. Социальная миграция

- •5.4. Появление новых геохимических барьеров

- •8.4.1. Общие положения

- •8.4.2. Физико-химические барьеры

- •8.4.3. Механические барьеры

- •8.4.5. Биогеохимические барьеры

- •8.4.6. Социальные геохимические барьеры

- •8.4.7. Комплексные техногенные барьеры

- •8.5. Изменение дальности миграции

- •8.6. Техногенные геохимические аномалии

- •Глава 9. Принципы комплексной эколого-геохимической оценки состояния окружающей среды

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Основные виды антропогенных изменений в биосфере

- •9.3. Основные требования к эколого-геохимической оценке состояния биосферы

- •9.3.1. Общие требования к оценке процессов и явлении

- •9.3.2. Специфические требования к оценке биосферных процессов

- •9.4. Качественная оценка состояния территории и его изменений

- •9.5. Количественная оценка состояния территорий и его изменений

- •9.5.1. Основные положения

- •9.5.2. Характеристика предельно допустимых концентраций с точки зрения экологической геохимии

- •9.5.3. Геохимические показатели оценки состояния окружающей среды и ее изменений

- •9.5.4. Принципы количественной оценки и введение новых эколого-геохимических показателей

- •9.6. Экономическая оценка

- •10.1. Основные понятия и общие требования

- •10.1.1. Исследования на суше

- •10.1.2. Исследования в пределах аквальных ландшафтов

- •§ 34. Основными задачами, стоящими перед региональными работами, являются:

- •10.2. Проектирование и организация эколого-геохимических исследований на суше и в пределах аквальных ландшафтов

- •10.3. Составление схематических карт геохимических ландшафтов камеральным путем

- •10.3.1. Исследования на суше

- •§ 58. На карту 2 в соответствии с требованиями второго классификационного уровня выносятся биогенные ландшафты. Деталь

- •10.3.2. Исследования в пределах аквальных ландшафтов

- •§ 73. На карте 5 ландшафты разделяются в зависимости от из-нения геоморфологических особенностей, влияющих на меха-кческую миграцию элементов в водных ландшафтах.

- •§ 74. На карте 6 ландшафты разделяются в зависимости от типа донных отложений.

- •10.4. Полевые эколого-геохимические исследования

- •10.4.1. Исследования на суше

- •§ 80. На стадии режимных наблюдений при работах, связанных ественной оценкой состояния окружающей среды, произво-

- •§ 85. Полевые работы по проведению второй части рассматриваемых этапов (см. § 81 – 83) могут начинаться только после завершения работ первой части и выделения аномалий. Допустимо

- •10.4.2. Исследования в пределах аквальных ландшафтов

- •10.5. Отбор проб и оформление полевых материалов

- •10.5.1. Общие положения

- •10.5.2. Литохимическое опробование

- •10.5.3. Биогеохимическое опробование

- •10.5.4. Гидрохимическое опробование

- •10.6. Подготовка проб к аналізу

- •10.6.1. Литохимические пробы

- •10.6.2. Биогеохимические пробы

- •10.6.3. Гидрогеохимические пробы

- •10.7. Основные требования к аналитическим работам

- •10.8. Определение фоновых и аномальных содержаний

- •10.9. Отчетность

- •Гидрогеологическая характеристика

- •Геологическая характеристика

- •Описание растительности

- •Описание лугов

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Глава 10

- •К главе 1

- •К главе 2

- •К главе 3

- •К главе 4

- •К главе 5

- •К главе 6

- •К главе 7

- •К главе 8

- •К главе 9

- •К главе 10

- •Глава 1. Предмет, история и задачи экологической геохимии

- •Глава 2. Основные термины и понятия

- •Глава 3. Основные формы нахождения химических элементов в земной коре

- •Глава 4. Распространенность химических элементов

- •Глава 5. Миграция химических элементов

- •Глава 6. Геохимические барьеры и концентрация химических элементов

- •Глава 7. Эколого-геохимические особенности геохимических ландшафтов

- •Глава 8. Особенности миграции и концентрации химических элементов в начальный период формирования ноосферы

- •Глава 9. Принципы комплексной эколого-геохимической оценки состояния окружающей среды

- •Глава 10. Основы методики проведения эколого-геохимических исследований

Содержание цинка в городских почвах

н ые

о концентрации в почвах ряда городов

цинка (отметим, что среднее содержание

его в почвах, по данным А.П.

Виноградова, составляет 50 •

10-4%.

ые

о концентрации в почвах ряда городов

цинка (отметим, что среднее содержание

его в почвах, по данным А.П.

Виноградова, составляет 50 •

10-4%.

Таким образом, почвы значительных по размерам селитебных ландшафтов можно рассматривать как крупные техногенные литохимические аномалии, образовавшиеся преимущественно за счет осаждения коллоидных частиц из атмосферного воздуха. Основными источниками этих частиц являются различные промышленные предприятия и транспорт.

Изучение таких аномалий показало, что, несмотря на различные климатические и ландшафтно-геохимические условия, а также на преобладание в городах различных предприятий, элементный состав всех изучаемых аномалий практически одинаков: Рb, Zn, Сu, Мо, Со, Сr, Ва, Ni, Мn, V, Gа, Тi, Sr. Однако значения коэффициентов аномальности этих элементов могут существенно отличаться. Содержание одних элементов незначительно отличается от фонового (аномального содержания для девяти коррелирующих точек —см. 4.4.2), а других — превышает фоновое в ты-

442

сячи раз. Элементы, концентрации которых в техногенных аномалиях высока, называют «приоритетными» загрязнителями.

В городских растениях также отмечаются повышенные концентрации практически тех же химических элементов, что и в почвах. Следовательно, крупные промышленные города можно рассматривать и как техногенные биогеохимические аномалии Рb, Zn, Cu, Mо и т.д. того же генезиса, что почвенные аномалии. Следует отметить, что зоны максимальных концентраций загрязняющих пементов в почвах и растениях часто могут не совпадать, что объясняется многими факторами (см. 6.4.2).

Растительные и животные организмы (включая людей), живущие или находящиеся продолжительное время в местах образования техногенных аномалий металлов за счет осаждения коллоидных частиц, становятся более подверженными различным заболеваниям. У растений развиваются хлороз, некроз, суховеточность и суховершинность. У людей чаще всего возникают различные аллергические заболевания, а также болезни дыхательных путей и легких. При дальнейшем повышении концентраций тяжелых металлов, осаждающихся из аэрозолей, возникают расстройства нервной системы, начинает проявляться четкая корреляция числа онкологических заболеваний с концентрацией металлов.

Промышленные предприятия, кроме того, выбрасывают в атмосферу громадное количество паров и газов различного состава. Например, в городах с населением около 1 млн жителей за год этих поллютантов поступает несколько тысяч тонн. Из них образуются различные аэрозоли с жидкой дисперсной фазой, в том числе различные кислоты. Особенно много их образуется при переработке на металлургических предприятиях сульфидных руд. В районах действия таких предприятий особо часты кислотные осадки.

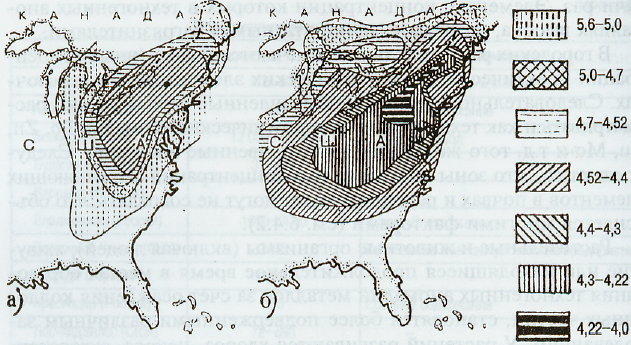

К кислотным осадкам относятся воды дождя и снега с величиной РН < 6,5. Кроме выбросов серы и ее оксидов, обычно связанных с переработкой сульфидных руд, важным источником промышленных коллоидов с жидкой дисперсной фазой могут бьпъ выбросы в атмосферу NO2 и НС1. Выпадение кислотных осадков приводит к гибели ряда организмов в почвах и водоемах (отмены случаи гибели даже рыб), снижению прироста лесов и их иканию. К районам, подверженным воздействию кислотных осадов относятся в первую очередь Центральный Казахстан, Западная Европа, Канада и США. Увеличение кислотности осадков, выпавших на границе США и Канады, примерно за 10 лет, показано рис. 8.1. К районам, особо опасным по последствиям вы-

443

Рис. 8.1. Кислотные дожди на юге США:

а — 60-е годы; б — 70-е годы XX века

падения кислотных осадков, следует отнести участки океанических мелководий, в пределах которых из-за невозможности размножения многих морских организмов может произойти глубокое нарушение экологического равновесия, способное затронуть Мировой океан.

Промышленные предприятия и селитебные ландшафты в целом являются также источниками коллоидов в жидкой дисперсионной среде. Об их количестве и соотношении с природными коллоидами можно судить по следующим данным: от Москвы за год в речки поступает 20-30 тыс. т взвешенных частиц (Ю.Е.Сает, 1990);

в районе Вашингтона 1/5 часть взвешенных частиц поступает с урбанизированных территорий, занимающих всего 1/50 площади водосбора. Можно ориентировочно считать, что от населенных пунктов в аквальные ландшафты поступает в 2-5 раз больше взвешенных частиц, чем от природных.

О том, что значительная часть поступающего материала представлена коллоидными частицами, можно судить по разному (в 10 раз и больше) увеличению в составе донных отложений, ниже городов и их очистных сооружений, частиц размером менше 0,005 мм.

Данных об элементном составе промышленных коллоидных частиц в жидкой среде мало. Однако образующиеся при их большой концентрации аномалии в донных отложениях рек имеют аналогичный состав (Рb, Zn, Сu, Ni, Со, Fе и т.д.), даже если коллои-

444

ды поступали от различных и практически монопромышленных гордов. При этом в аномалиях коэффициент концентрации «приоритетных» загрязняющих веществ может быть в десятки раз выше чем у ее остальных элементов.

Пои сельскохозяйственных работах основная масса коллоидов образуется в процессе обработки полей. Как уже указывалось, даже самый легкий в стране трактор «Беларусь» после обработки 1 га земли оставляет после себя 13—14 т пыли. Ее легкие частицы очень быстро поднимаются в воздух, образуя аэрозоли. В результате в атмосферу попадают коллоиды почв, часть метаколлоидов снова переходит в коллоиды, а также поступает в атмосферу. Рассматриваемый процесс захватывает верхние, наиболее плодородные почвенные горизонты. Следовательно, увеличение количества аэрозолей, вызванное сельскохозяйственной деятельностью, уменьшает плодородие почв.

Второстепенными (по массе) источниками коллоидных частиц являются удобрения и химические средства защиты определенных растений, истирающиеся орудия обработки почв и выхлопные газы транспорта. Но именно эти источники являются основными поставщиками металлов, которые либо образуют самостоятельные коллоиды, либо сорбируются многочисленными коллоидами гумуса и глинистых минералов. С удобрениями из апатитовых концентратов в больших количествах поступают Аs, Sr, Y, Nb, Сd, Sn, Lа, Се; из желваковых и ракушечных фосфоритов — Zn, Аs, Sr, V, Сd, Sn, Lа, Се, Рb (Ю.Е. Сает и др., 1990).

За счет поверхностного стока значительная часть коллоидных частиц различного происхождения поступает в реки. При этом часть тяжелых металлов концентрируется в почвах пойм, образуя своеобразные пойменные аномалии.