- •I. Введение

- •II. Основные понятия и положения. Особенности строительного производства

- •1. Строительная продукция. Отличительные особенности

- •2. Строительные процессы и работы. Классификация

- •Классификация строительных процессов

- •Классификация строительных работ

- •3. Трудовые ресурсы строительных процессов

- •4. Организация труда рабочих. Звенья и бригады рабочих.

- •5. Пространственное и временное развитие строительных процессов

- •6. Технические средства строительных процессов

- •7. Техническое и тарифное нормирование

- •8. Контроль качества строительно-монтажных работ

- •9. Нормативная документация строительного производства

- •10. Проектирование производства строительно-монтажных работ. Ппр. Пос. Технологические карты

- •III. Строительные грузы и технические средства их транспортирования

- •3.1. Классификация строительных грузов

- •3.2. Классификация видов транспорта

- •3.3. Автомобильный (безрельсовый) транспорт Достоинства безрельсового транспорта:

- •Классификация:

- •Схемы автотранспортных перевозок

- •Конструкции автомобильных дорог

- •3.4. Железнодорожный (рельсовый) транспорт. Достоинства железнодорожного транспорта:

- •Классификация

- •Конструкции железных дорог

- •3.5. Специальные виды транспорта

- •3.6. Средства механизации погрузочно-разгрузочных работ

- •IV. Технология разработки грунта

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Строительные свойства грунтов

- •4.3. Подготовительные и вспомогательные процессы при производстве земляных работ

- •4.3.1. Разбивка земляных сооружений

- •4.3.2. Водоотлив и понижение уровня грунтовых вод

- •4.3.3. Искусственное крепление откосов выемок, закрепление грунтов

- •4.4. Механизированные способы разработки грунта

- •4.4.1. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами

- •Схемы проходок одноковшовых экскаваторов

- •4.4.2. Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами

- •4.4.3. Разработка грунта землеройно-транспортными машинами

- •1. Разработка грунта бульдозерами.

- •2. Разработка грунта скреперами.

- •4.5. Уплотнение грунта

- •4.6. Гидромеханическая разработка грунта

- •4.7. Намыв насыпей

- •4.8. Производство земляных работ в зимних условиях

- •4.5.1. Предохранение грунта от промерзания

- •4.5.2. Метод оттаивания грунта с разработкой его в талом состоянии

- •4.5.3. Разработка грунта в мерзлом состоянии с предварительным рыхлением

- •4.5.4. Непосредственная разработка мерзлого грунта

- •V. Технология устройства фундаментов

- •5.1. Общие положения

- •5.2. Конструкции свай

- •5.3. Технология погружения готовых свай

- •5.3.1. Ударный метод

- •5.3.2. Погружение свай вибрированием

- •5.3.3. Погружение свай вдавливанием

- •5.3.4. Погружение свай завинчиванием

- •5.3.5. Погружение сваи подмывом

- •5.3.6. Погружение свай методом электроосмоса

- •5.3.7. Последовательность погружения свай.

- •5.4. Технология устройства набивных свай

- •5.4.1. Буронабивные сваи

- •5.4.2. Пневмонабивные сваи

- •5.4.3. Вибротрамбованные сваи

- •5.4.4. Частотрамбованные сваи

- •5.4.5. Песчаные набивные сваи

- •5.4.6. Грунтобетонные сваи

- •5.5. Технология устройства ростверков

- •5.6. Устройство свай в мерзлых грунтах

- •5.4.1. Погружение готовых свай

- •VI. Технология каменной кладки

- •6.1. Назначение каменных работ. Общие положения

- •6.1.1. Элементы каменной кладки

- •6.1.2. Материалы для каменной кладки

- •6.1.3. Растворы для каменной кладки

- •6.1.4. Правила разрезки каменной кладки

- •6.2. Системы перевязки и типы кладки

- •6.2.1. Системы перевязки швов

- •6.2.2. Типы кладки

- •3. Кладка из керамических, бетонных и природных камней правильной формы.

- •6.2.3. Бутовая и бутобетонная кладка

- •6.3. Организация рабочего места

- •6.4. Организация труда каменщиков

- •6.5. Леса и подмости, применяемые при каменной кладке

- •6.6. Возведение каменных конструкций в экстремальных условиях

- •6.6.1. Возведение каменных конструкций в зимних условиях

- •6.6.2. Особенности технологии каменной кладки в условиях реконструкции

- •VII. Технология каменной кладки

- •7.1. Общие положения

- •7.1.1. Актуальность

- •7.1.2. Классификация бетонных и железобетонных конструкций

- •7.1.3. Область применения

- •7.1.4. Состав бетонных и железобетонных работ

- •7.2. Назначение и устройство опалубки

- •7.2.1. Составные части опалубки и опалубочных систем

- •7.2.2. Требования к опалубке

- •7.2.3. Материалы для изготовлений опалубок

- •7.3. Опалубочные системы, виды и области применения.

- •Схемы различных опалубок (рис. 7.2)

- •1) Фундаменты

- •2) Колонны

- •3) Балки

- •4) Стены

- •5) Перекрытия

- •7.4. Армирование конструкций

- •7.4.1. Виды арматуры и арматурных изделий.

- •7.4.2.Изготовление и установка ненапрягаемой арматуры.

- •7.4.3. Армирование предварительно напряженных железобетонных конструкций.

- •7.5. Приготовление и доставка бетонных смесей

- •7.5.1. Бетонные смеси.

- •7.5.2. Приготовление бетонных смесей.

- •7.5.3. Доставка бетонной смеси автотранспортом.

- •7.5.4. Доставка смеси трубопроводным транспортом.

- •7.5.5. Схемы подъема и выгрузки бетонной смеси.

- •7.6. Укладка и уплотнение бетонной смеси

- •7.6.1. Подготовительные и вспомогательные операции.

- •7.6.2. Основные правила укладки бетонной смеси.

- •7.6.3.Уплотнение бетонной смеси.

- •7.6.4. Устройство рабочих швов.

- •7.7. Технологические особенности бетонирования отдельных массовых конструкций

- •7.8. Уход за бетоном и снятие опалубки

- •7.9. Особенности выполнения процессов бетонирования при реконструкции и ремонте

- •7.10. Специальные методы бетонирования

- •I. Метод возведения стен в скользящей опалубке (рис. 7.27)

- •II. Метод вакуумирования (вибровакуумирования)

- •III. Напорное бетонирование

- •IV. Инъекцирование

- •V. Метод раздельного бетонирования

- •VI. Подводное бетонирование

- •7.11. Бетонирование в экстремальных климатических условиях

- •7.11.1 Общие сведения.

- •7.11.2. Технология бетонирования монолитных конструкций в зимних условиях

- •I. Выдерживание в искусственных укрытиях (тепляках).

- •II. Метод «термоса».

- •1. Метод «горячего термоса».

- •2. Метод «холодного термоса».

- •III. Метод «термоса» с противоморозными добавками-ускорителями.

- •IV. Электропрогрев бетона.

- •7.11.3. Технология бетонирования монолитных конструкций в условиях сухого и жаркого климатов.

- •Технология монтажа строительных конструкций

- •8.1. Общие положения

- •8.2. Классификация методов монтажа сборных конструкций

- •8.3. Технологическое обеспечение точности монтажа конструкций

- •8.4. Грузоподъемные монтажные машины и механизмы

- •8.5. Выполнение транспортных и подготовительных работ при монтаже строительных конструкций

- •8.6. Технология основного монтажного цикла

- •2. Подъем и подача сборных конструкций.

- •8.7. Монтаж конструкций подземных частей зданий

- •8.8. Установка железобетонных конструкций одноэтажных зданий

- •8.9. Технологические процессы монтажа железобетонных конструкций многоэтажных зданий

- •8.9.1. Монтаж крупнопанельных зданий

- •8.9.2. Монтаж крупноблочных зданий

- •8.9.3. Монтаж объемно-блочных зданий

- •8.9.3. Монтаж объемных конструкций, плит перекрытий, перегородок, элементов лестничных клеток

- •8.10. Монтаж металлических конструкций

- •Метод полунавесной сборки,

- •Подъем цельнособранной конструкции,

- •8.11. Изготовление и монтаж деревянных конструкций

- •8.12. Монтажные работы в экстремальных условиях

- •8.12.1. Особенности выполнения монтажных работ при низкой и высокой температуре окружающей среды.

- •8.12.2. Демонтаж и монтаж сборных элементов при реконструкции зданий.

I. Выдерживание в искусственных укрытиях (тепляках).

Пленочные тепляки могут устраиваться на отдельные конструкции, на этаж и даже полностью на все здание. Эффективность искусственных тепляков может быть повышена при использовании в качестве укрытий пневматических конструкций.

II. Метод «термоса».

Внутренний запас теплоты в бетоне создается за счет подогрева бетонной смеси и теплоты, выделяемой при химической реакции экзотермии цемента до того момента, когда в какой-либо части забетонированной конструкции температура упадет до О °С. Чтобы сохранить тепло в бетоне на длительный срок, необходимо после укладывания смеси в конструкцию сразу же после уплотнения покрыть все открытые части бетона слоем теплоизоляции.

Температура бетонной смеси обычно бывает в пределах 20...35°С.

Применение метода «термоса» наиболее эффективно при выдерживании массивных конструкций

Продолжительность выдерживания бетона методом «термоса» должна быть достаточной для достижения как минимум критической прочности. Поэтому рекомендуется замешивать бетонную смесь на высокомарочных, высокоэкзотермичных и быстротвердеющих цементах, а опалубку тщательно утеплять.

Выделяют разновидности метода термоса:

1. Метод «горячего термоса».

2. Метод «холодного термоса».

При применении «метода горячего термоса» (рис. 7.32) доставляемая на объект теплая бетонная смесь разогревается в специальном бункере или непосредственно в кузове автосамосвала до температуры 60...80°С, укладывается в утепленную опалубку, уплотняется, укрывается теплоизоляционным покрытием и выдерживается обычным методом «термоса» или с дополнительным обогревом.

При применении «холодного термоса» доставляемая на объект теплая бетонная смесь дополнительно не разогревается, а сразу укладывается в утепленную опалубку, уплотняется, укрывается теплоизоляционным покрытием. Первоначальный набор прочности бетона осуществляется только за счет теплоты, выделяемой при химической реакции экзотермии цемента.

III. Метод «термоса» с противоморозными добавками-ускорителями.

Твердение бетона происходит в результате термосного выдерживания в сочетании с продолжительным воздействием химических добавок.

В качестве добавок, понижающих температуру замерзания бетонной смеси, используются нитрит натрия (НН) и более сложные по составу соединения, такие как нитрит-нитрат-хлорид кальция (ННХК) и др.

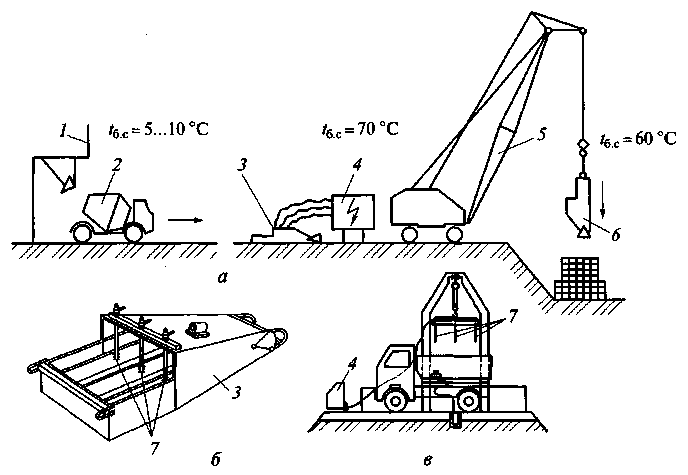

Рис. 7.32. Бетонирование конструкций с предварительным разогревом бетонной смеси:

а — схема бетонирования; б — разогрев смеси в электробадье; в — разогрев смеси в кузове автомашины; 1— БРУ; 2 — передвижная бетономешалка; 3 —

электробадьи; 4 — распределительное устройство; 5 — кран; 6 — укладка смеси; 7 — электроды; t6с — температура бетонной смеси

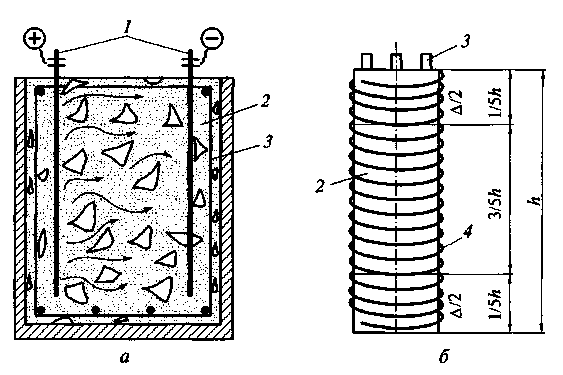

Рис. 7.33. Электропрогрев бетона: а — электродный; б — индукционный; 1 — электроды; 2 — прогреваемая конструкция; 3 — арматура; 4 — кабель; h — высота навивки кабеля

IV. Электропрогрев бетона.

Чаще всего осуществляется при бетонировании среднемассивных конструкций, но может также использоваться при выдерживании тонкостенных конструкций. Сущность электропрогрева заключается в повышении температуры уложенного бетона до максимально допустимой и поддерживание ее в течение времени, за которое бетон набирает критическую или заданную прочность.

Метод электропрогрева можно разделить на три группы:

1. электродный прогрев,

2. индукционный прогрев

3. электрообогрев с использованием различных электронагревательных приборов.

1. ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПРОГРЕВ (рис. 7.33, а) основан на свойстве свежеуложенной бетонной смеси пропускать электрический ток и, как любой проводник тока, превращать электрическую энергию в тепловую.

Для подведения электрической энергии к бетону используют поверхностные (пластинчатые, полосовые, плавающие) и внутренние (стержневые, струнные) электроды.

Пластинчатые электроды — стальные пластины, примыкающие к бетонной поверхности. В результате токообмена между противоположными пластинами прогревается весь объем конструкции.

Полосовые электроды — стальные полосы шириной 20...50 мм, нашитые на поверхности опалубки. В зависимости от схемы включения в цепь они могут прогревать весь объем (сквозной прогрев) или только наружные поверхности конструкции (периферийный прогрев).

Плавающие электроды применяют для прогрева верхних поверхностей конструкций. Их втапливают на 2...3 см в свежеуложенный бетон и присоединяют к разноименным фазам электрической сети.

Стержневые электроды диаметром 6...12 мм устанавливают в тело бетона перпендикулярно открытой поверхности конструкции. После окончания прогрева стержни остаются в теле бетона.

Струнные электроды устанавливают в центре конструкции вдоль продольной оси и подключают к одной фазе, а рабочую арматуру или металлическую опалубку (деревянную с обшивкой сталью) — к другой. Этот вид электродов применяют для прогрева конструкций, длина которых во много раз больше их поперечного сечения (балки, колонны и пр.).

2. ИНДУКЦИОННЫЙ ПРОГРЕВ (рис. 7.33, б) применяют при бетонировании густоармированных конструкций. При этом методе используется теплота, выделяемая в арматуре или стальной опалубке в период нахождения их в электромагнитном поле, создаваемом индукционной катушкой, которая укладывается в виде изолированного провода вокруг бетонируемого изделия по наружной поверхности опалубки.

Проходя по такому проводу, переменный электрический ток создает переменное электромагнитное поле. В находящемся в этом поле металле возникают вихревые индукционные токи, нагревающие арматуру или стальную опалубку. Последние контактным путем отдают теплоту бетонируемой конструкции.

В качестве индуктора используются кабели и изолированные провода. Сечение проводов и число витков определяют расчетом.

3. ОБОГРЕВ РАЗЛИЧНЫМИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ. При этом способе теплота контактным путем передается поверхностям конструкции, а затем распространяется в теле бетона за счет его теплопроводности.

Наибольшей популярностью пользуется обогрев с помощью термоактивной жесткой греющей опалубки и гибких покрытий (ТАГП).

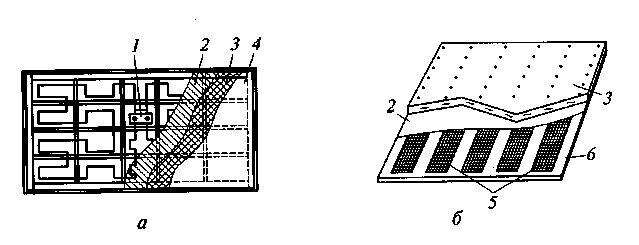

Поверхность греющей опалубки (рис. 7.34, а, б) изготовляется из металлических или фанерных листов. С противоположной стороны палубы устанавливают электрические нагревательные элементы — греющие провода или кабели, сетчатые или углеродные ленточные нагреватели, токопроводящие покрытия и т.п. Наиболее эффективным считается применение нагревательных кабелей, помещенных в термостойкую изоляцию, состоящую из асбесто-цементных листов и утеплителя, прикрытых защитным листом.

Греющую опалубку применяют при возведении тонкостенных и среднемассовых конструкций и при замоноличивании узлов железобетонных элементов в сборном строительстве. Часто в качестве греющей используется обычная инвентарная опалубка с палубой из стали или фанеры после соответствующего переоборудования.

Термоактивное гибкое покрытие (ТАГП) применяют при обогреве подготовок под полы, покрытий, перекрытий и т.п. Основой такого покрытия (рис. 7.34, в) является стеклохолст, к которому прикрепляют углеродные ленточные нагреватели или греющие провода.

С помощью таких покрытий можно обеспечить нагрев бетонной поверхности до 50 °С, располагая гибкие нагревательные элементы на горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностях и скрепляя их друг с другом с помощью зажимов или предусмотренных для этого отверстий для пропуска тесьмы.

По окончании работы с покрытием на одном месте его снимают, очищают и для удобства транспортировки сворачивают в рулон.

Рис. 7.34. Электрообогрев бетона с помощью: а, б — греющей опалубки с греющими кабелями и сетчатыми нагревателями; в — ТАГП; 1 — греющий кабель; 2 — асбестовый лист; 3 — утеплитель; 4 — защитный стальной лист; 5 — нагреватели; 6 — защитный лист; 7 — защитный чехол; 8 — алюминиевая фольга; 9 — отверстия для крепления покрытия;

10 — листовая резина; 11 — греющий провод

Конвективные методы. При выполнении бетонных работ внутри закрытого помещения иногда используется теплый воздух, нагретый калориферами и перемещаемый вентиляторами. Однако такой способ обогрева бетона является дорогостоящим и малоэффективным.

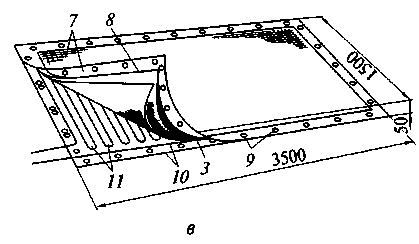

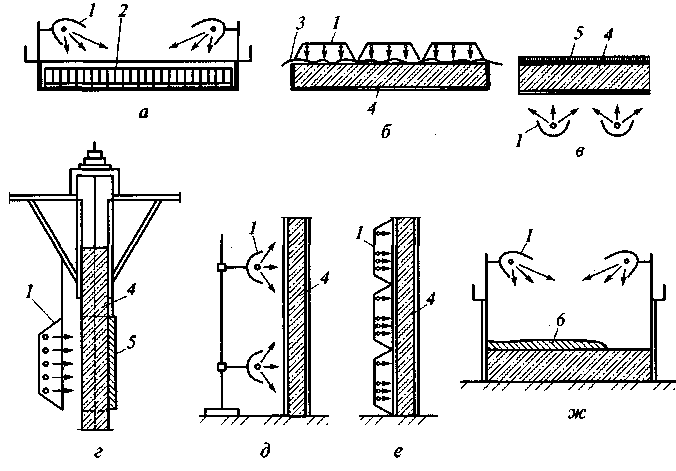

Рис. 7.35. Схемы инфракрасного нагрева: а — обогрев арматуры плиты; б, в — термообработка бетона плиты (сверху и снизу); г — локальная термообработка бетона при возведении высотных сооружений в скользящей опалубке; д, е — термообработка бетона стен; ж — тепловая защита укладываемой бетонной смеси; / — инфракрасная установка; 2 — арматура плиты; 3 — синтетическая пленка; 4 — термообрабатываемый бетон; 5 — теплоизолирующий мат; 6 — укладываемая бетонная смесь

Инфракрасный нагрев. В монолитном строительстве такой нагрев (рис. 7.35) используют: при отогреве арматуры, промороженных оснований и бетонных поверхностей; тепловой обработке стен высотных сооружений, возводимых в скользящей опалубке; термообработке и тепловой защите бетона стен, перекрытий, плит. Инфракрасный нагрев, как правило, применяют в тех случаях, когда применение контактных методов затруднено.

Теплота от источника инфракрасных лучей к нагреваемому телу передается мгновенно, без участия какого-либо переносчика теплоты. Поглощаясь поверхностями облучения, инфракрасные лучи превращаются в тепловую энергию.

Для бетонных работ в качестве генераторов инфракрасного излучения применяют трубчатые излучатели. Для создания направленного лучистого потока излучатели заключают в плоские или параболические рефлекторы.