- •I. Введение

- •II. Основные понятия и положения. Особенности строительного производства

- •1. Строительная продукция. Отличительные особенности

- •2. Строительные процессы и работы. Классификация

- •Классификация строительных процессов

- •Классификация строительных работ

- •3. Трудовые ресурсы строительных процессов

- •4. Организация труда рабочих. Звенья и бригады рабочих.

- •5. Пространственное и временное развитие строительных процессов

- •6. Технические средства строительных процессов

- •7. Техническое и тарифное нормирование

- •8. Контроль качества строительно-монтажных работ

- •9. Нормативная документация строительного производства

- •10. Проектирование производства строительно-монтажных работ. Ппр. Пос. Технологические карты

- •III. Строительные грузы и технические средства их транспортирования

- •3.1. Классификация строительных грузов

- •3.2. Классификация видов транспорта

- •3.3. Автомобильный (безрельсовый) транспорт Достоинства безрельсового транспорта:

- •Классификация:

- •Схемы автотранспортных перевозок

- •Конструкции автомобильных дорог

- •3.4. Железнодорожный (рельсовый) транспорт. Достоинства железнодорожного транспорта:

- •Классификация

- •Конструкции железных дорог

- •3.5. Специальные виды транспорта

- •3.6. Средства механизации погрузочно-разгрузочных работ

- •IV. Технология разработки грунта

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Строительные свойства грунтов

- •4.3. Подготовительные и вспомогательные процессы при производстве земляных работ

- •4.3.1. Разбивка земляных сооружений

- •4.3.2. Водоотлив и понижение уровня грунтовых вод

- •4.3.3. Искусственное крепление откосов выемок, закрепление грунтов

- •4.4. Механизированные способы разработки грунта

- •4.4.1. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами

- •Схемы проходок одноковшовых экскаваторов

- •4.4.2. Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами

- •4.4.3. Разработка грунта землеройно-транспортными машинами

- •1. Разработка грунта бульдозерами.

- •2. Разработка грунта скреперами.

- •4.5. Уплотнение грунта

- •4.6. Гидромеханическая разработка грунта

- •4.7. Намыв насыпей

- •4.8. Производство земляных работ в зимних условиях

- •4.5.1. Предохранение грунта от промерзания

- •4.5.2. Метод оттаивания грунта с разработкой его в талом состоянии

- •4.5.3. Разработка грунта в мерзлом состоянии с предварительным рыхлением

- •4.5.4. Непосредственная разработка мерзлого грунта

- •V. Технология устройства фундаментов

- •5.1. Общие положения

- •5.2. Конструкции свай

- •5.3. Технология погружения готовых свай

- •5.3.1. Ударный метод

- •5.3.2. Погружение свай вибрированием

- •5.3.3. Погружение свай вдавливанием

- •5.3.4. Погружение свай завинчиванием

- •5.3.5. Погружение сваи подмывом

- •5.3.6. Погружение свай методом электроосмоса

- •5.3.7. Последовательность погружения свай.

- •5.4. Технология устройства набивных свай

- •5.4.1. Буронабивные сваи

- •5.4.2. Пневмонабивные сваи

- •5.4.3. Вибротрамбованные сваи

- •5.4.4. Частотрамбованные сваи

- •5.4.5. Песчаные набивные сваи

- •5.4.6. Грунтобетонные сваи

- •5.5. Технология устройства ростверков

- •5.6. Устройство свай в мерзлых грунтах

- •5.4.1. Погружение готовых свай

- •VI. Технология каменной кладки

- •6.1. Назначение каменных работ. Общие положения

- •6.1.1. Элементы каменной кладки

- •6.1.2. Материалы для каменной кладки

- •6.1.3. Растворы для каменной кладки

- •6.1.4. Правила разрезки каменной кладки

- •6.2. Системы перевязки и типы кладки

- •6.2.1. Системы перевязки швов

- •6.2.2. Типы кладки

- •3. Кладка из керамических, бетонных и природных камней правильной формы.

- •6.2.3. Бутовая и бутобетонная кладка

- •6.3. Организация рабочего места

- •6.4. Организация труда каменщиков

- •6.5. Леса и подмости, применяемые при каменной кладке

- •6.6. Возведение каменных конструкций в экстремальных условиях

- •6.6.1. Возведение каменных конструкций в зимних условиях

- •6.6.2. Особенности технологии каменной кладки в условиях реконструкции

- •VII. Технология каменной кладки

- •7.1. Общие положения

- •7.1.1. Актуальность

- •7.1.2. Классификация бетонных и железобетонных конструкций

- •7.1.3. Область применения

- •7.1.4. Состав бетонных и железобетонных работ

- •7.2. Назначение и устройство опалубки

- •7.2.1. Составные части опалубки и опалубочных систем

- •7.2.2. Требования к опалубке

- •7.2.3. Материалы для изготовлений опалубок

- •7.3. Опалубочные системы, виды и области применения.

- •Схемы различных опалубок (рис. 7.2)

- •1) Фундаменты

- •2) Колонны

- •3) Балки

- •4) Стены

- •5) Перекрытия

- •7.4. Армирование конструкций

- •7.4.1. Виды арматуры и арматурных изделий.

- •7.4.2.Изготовление и установка ненапрягаемой арматуры.

- •7.4.3. Армирование предварительно напряженных железобетонных конструкций.

- •7.5. Приготовление и доставка бетонных смесей

- •7.5.1. Бетонные смеси.

- •7.5.2. Приготовление бетонных смесей.

- •7.5.3. Доставка бетонной смеси автотранспортом.

- •7.5.4. Доставка смеси трубопроводным транспортом.

- •7.5.5. Схемы подъема и выгрузки бетонной смеси.

- •7.6. Укладка и уплотнение бетонной смеси

- •7.6.1. Подготовительные и вспомогательные операции.

- •7.6.2. Основные правила укладки бетонной смеси.

- •7.6.3.Уплотнение бетонной смеси.

- •7.6.4. Устройство рабочих швов.

- •7.7. Технологические особенности бетонирования отдельных массовых конструкций

- •7.8. Уход за бетоном и снятие опалубки

- •7.9. Особенности выполнения процессов бетонирования при реконструкции и ремонте

- •7.10. Специальные методы бетонирования

- •I. Метод возведения стен в скользящей опалубке (рис. 7.27)

- •II. Метод вакуумирования (вибровакуумирования)

- •III. Напорное бетонирование

- •IV. Инъекцирование

- •V. Метод раздельного бетонирования

- •VI. Подводное бетонирование

- •7.11. Бетонирование в экстремальных климатических условиях

- •7.11.1 Общие сведения.

- •7.11.2. Технология бетонирования монолитных конструкций в зимних условиях

- •I. Выдерживание в искусственных укрытиях (тепляках).

- •II. Метод «термоса».

- •1. Метод «горячего термоса».

- •2. Метод «холодного термоса».

- •III. Метод «термоса» с противоморозными добавками-ускорителями.

- •IV. Электропрогрев бетона.

- •7.11.3. Технология бетонирования монолитных конструкций в условиях сухого и жаркого климатов.

- •Технология монтажа строительных конструкций

- •8.1. Общие положения

- •8.2. Классификация методов монтажа сборных конструкций

- •8.3. Технологическое обеспечение точности монтажа конструкций

- •8.4. Грузоподъемные монтажные машины и механизмы

- •8.5. Выполнение транспортных и подготовительных работ при монтаже строительных конструкций

- •8.6. Технология основного монтажного цикла

- •2. Подъем и подача сборных конструкций.

- •8.7. Монтаж конструкций подземных частей зданий

- •8.8. Установка железобетонных конструкций одноэтажных зданий

- •8.9. Технологические процессы монтажа железобетонных конструкций многоэтажных зданий

- •8.9.1. Монтаж крупнопанельных зданий

- •8.9.2. Монтаж крупноблочных зданий

- •8.9.3. Монтаж объемно-блочных зданий

- •8.9.3. Монтаж объемных конструкций, плит перекрытий, перегородок, элементов лестничных клеток

- •8.10. Монтаж металлических конструкций

- •Метод полунавесной сборки,

- •Подъем цельнособранной конструкции,

- •8.11. Изготовление и монтаж деревянных конструкций

- •8.12. Монтажные работы в экстремальных условиях

- •8.12.1. Особенности выполнения монтажных работ при низкой и высокой температуре окружающей среды.

- •8.12.2. Демонтаж и монтаж сборных элементов при реконструкции зданий.

4.3.3. Искусственное крепление откосов выемок, закрепление грунтов

Для ограждения котлованов, траншей, подземных выработок и защиты от поступления грунтовых вод применяют следующие способы закрепления грунта: шпунтовые ограждения, замораживание, цементацию, силикатизацию, битумизацию, термический, химический, электрохимический и другие способы искусственного закрепления грунта.

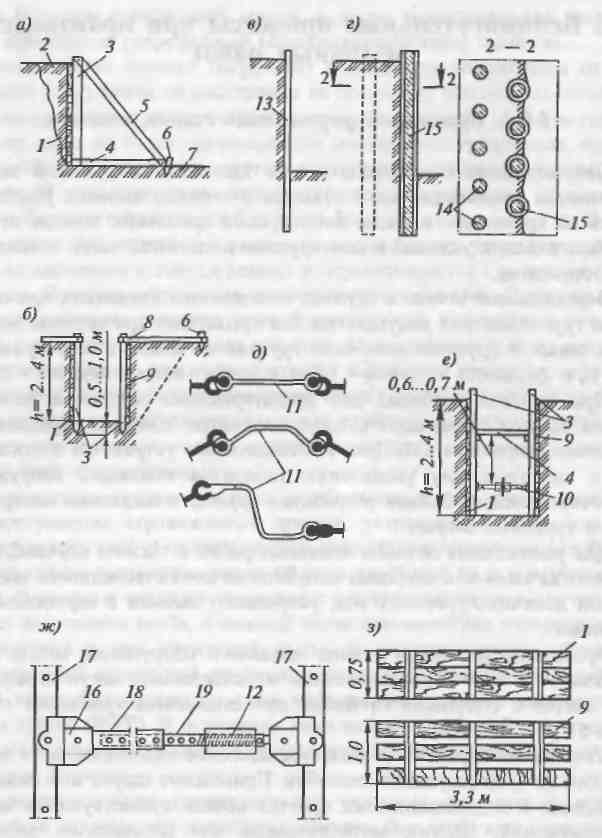

1. ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ. Временное крепление стенок земляного сооружения может быть выполнено в виде деревянного или металлического шпунта, деревянных щитов с опорными стойками при подкосном креплении стенок (рис. 4.5).

Шпунт забивают в грунт на глубину, превышающую глубину будущего котлована на 2..3 м, чем обеспечивают устойчивое и естественное состояние грунта за пределами выемки. В качестве металлических стоек используют прокатные профили или специально выпускаемый прокат (рис. 4.5, д). Шпунт может быть сплошным в виде единой стенки, если шпунт прерывистый, то между стойками по мере отрывки котлована забивают деревянную забирку - щиты, отдельные доски, брусья.

Рис 4.5. Способы крепления стенок выемок:

а - подкосное; б - анкерное; в - консольное; г - консольное из буронабивных свай или «стены в грунте»; д - из различных типов стальных шпунтов;

е - распорное с горизонтальными щитами; ж — инвентарная трубчатая распорная рама; з — инвентарные щиты ограждений (забирка);

1 - щит забирки сплошной; 2 — полость, засыпаемая землей; 3 - стойка деревянная; 4 — распорка; 5 - подкос; 6 - клин-анкер; 7 - дно котлована;

8 - анкерная тяга; 9 - щит забирки с зазорами; 10 - трубчатая распорная рама; 11 - типы стального шпунта; 12 - стяжная муфта; 13 - шпунтовая стенка; 14 - буронабивные сваи; 15 - то же, в обсадной трубе; 16 – металлическая распорка; 17 - стойка распорной рамы;

18, 19 - наружная в внутренняя трубы распорки

Для обеспечения устойчивости шпунтового ограждения могут применять: распорное крепление (для узких траншей рис. 4.5, ж), анкерное крепление, подносное крепление.

2. ЗАМОРАЖИВАНИЕ. В сильно водонасыщенных грунтах создаются противофильтрационные завесы при помощи естественного или искусственного замораживания грунтов.

Естественное замораживание применяют в районах с низкими температурами. В летнее время выкапывают котлован до уровня грунтовых вод, а затем в период наступления морозов допускают промерзание грунта на откосах и дне выемки на глубину 20...30 см. После этого послойно (10... 15 см) снимают грунт, давая каждый раз промерзнуть грунту вглубь на 30 см. Таким образом, возникает льдогрунтовая оболочка, защищающая выемку от проникания в нее грунтовых вод.

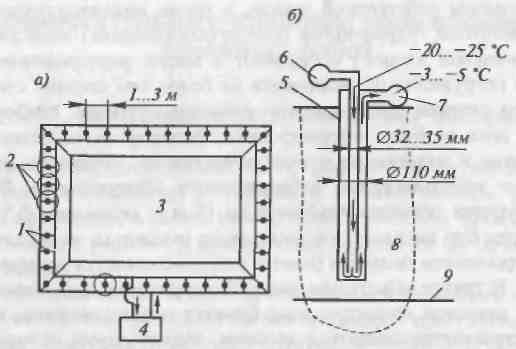

Искусственное замораживание грунтов применяют при высоком уровне грунтовых вод (рис. 4.6).

По периметру разрабатываемого котлована погружают замораживающие колонки из труб, соединенных между собой сетью из двух трубопроводов, которые подключены к холодильной камере. Для замораживания грунтов используют холодильную установку, подающую охлаждающий раствор - рассол в погруженные в грунт замораживающие колонки. Расстояние между колонками в пределах 1,5-3 м.

Вокруг охлаждающей колонки, по которой проходит рассол, со временем образуется цилиндр замороженного грунта. Через некоторое время после начала замораживания, соседние цилиндры замороженного грунта сливаются в сплошную стенку мерзлого грунта, которая препятствует проникновению грунтовой воды в котлован.

Рис 4.6. Принципиальная схема искусственного замораживания грунтов: а - площадка в процессе замораживания грунта; б - схема замораживающей колонки; 1 - колонки; 2 - льдогрунтовые цилиндры; 3 - котлован; 4 - холодильная установка; 5 - замораживающая колонка; 6 - труба для подачи замораживающего раствора; 7 - труба для отвода использованного раствора в холодильную установку; 8 - замороженный цилиндр грунта; 9 – водонепроницаемый пласт грунта

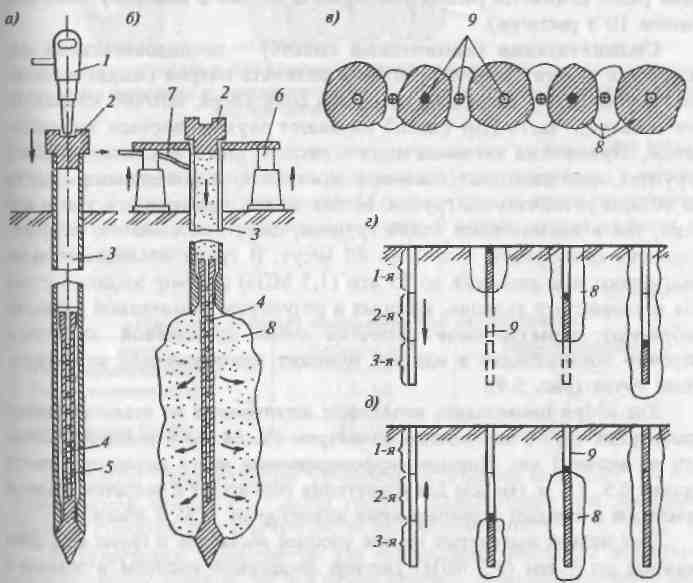

3. ЦЕМЕНТАЦИЯ

осуществляется

для закрепления крупно- и среднезернистых

песков и трещиноватых скальных пород

и выполняется путем нагнетания

в грунт цементного раствора через

инъекторы (рис. 4.7).

На глубину до 15 м инъекторы погружаются

забивкой

пневматическими

молотами,

вибропогружателями,

при больших глубинах погружения

предварительно пробуривают скважины,

в которые трубы и опускают.

вибропогружателями,

при больших глубинах погружения

предварительно пробуривают скважины,

в которые трубы и опускают.

Р и с. 4.7. Цементация оснований:

а — погружение инъектора; б — нагнетание раствора; в — последовательность нагнетания раствора при устройстве противофилътрационной завесы; г — схема цементации нисходящими зонами; д — схема цементации восходящими зонами; 1 — отбойный молоток, 2 — оголовок; 3 - труба-удлинитель; 4 - перфорированная часть с острием; 6 - домкраты; 7 - растворопровод; 8 - зоны цементации; 9 — скважины

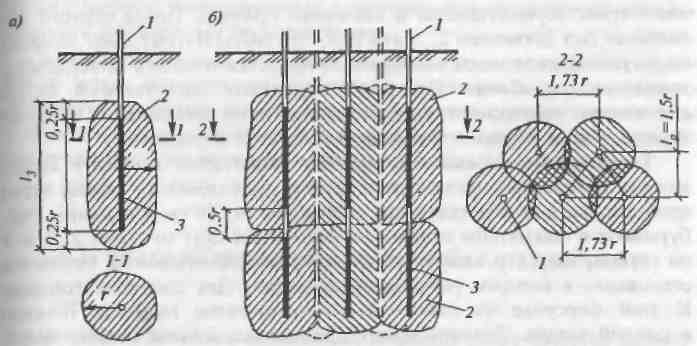

4. СИЛИКАТИЗАЦИЯ (химический способ) - последовательное нагнетание в грунт водного раствора силиката натрия (жидкого стекла) и ускорителя твердения (раствора соли хлора, обычно хлористого кальция). Применима силикатизация в песках. В грунт последовательно нагнетают при давлении до 15 атм (1,5 МПа) раствор жидкого стекла и хлористого кальция, которые в результате химической реакции образуют нерастворимое вещество (гель кремниевой кислоты), прочно соединяющее в единый монолит примыкающий естественный грунт (рис. 4.8). Инъекторы аналогичны применяемым при цементации.

Р и с. 4.8. Химическое закрепление грунтов:

а - точечное закрепление: 6 - закрепление массива; 1- инъектор; 2 - зона закрепления; 3 - перфорированная часть инъектора

5. БИТУМИЗАЦИЯ

применяется для закрепления песчаных

и сильно трещиноватых

грунтов. Горячий

битум нагнетают в грунт через инъекторы,

установленные в ранее пробуренных

скважинах, К инъекторам, обогреваемым

электрическим током, горячий битум

подается из котлов насосом по трубам

по давлением.

Нагнета ние

битума осуществляется в несколько

приемов. После первого нагнетания

под давлением 2...3 атм (0,2,„0,3 МПа) битуму

дать возможность

растечься по всем заполняемым полостям

и начать затвердевать. уменьшаясь

в объеме. Перед последующими нагнетаниями

битум в скважине

разогревают электронагревателями

инъектора. Песчаные грунты

можно закреплять холодной битумной

эмульсией.

ние

битума осуществляется в несколько

приемов. После первого нагнетания

под давлением 2...3 атм (0,2,„0,3 МПа) битуму

дать возможность

растечься по всем заполняемым полостям

и начать затвердевать. уменьшаясь

в объеме. Перед последующими нагнетаниями

битум в скважине

разогревают электронагревателями

инъектора. Песчаные грунты

можно закреплять холодной битумной

эмульсией.

6. ТЕРМИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ заключается в обжиге лессовидных и пористых суглинистых грунтов раскаленными газами через пробуренные в грунте скважины диаметром 10...20 см. Скважины пробуривают в шахматном порядке на расстоянии друг от друга 2...3 м и на глубину до 15 м, сверху устье скважины заканчивается бетонным оголовком, в котором размещается форсунка для сжигания топлива. К этой форсунке по самостоятельным шлангам подается топливо и сжатый воздух. В процессе обжига в скважине поддерживается температура 600...1000°C. За счет такой высокой температуры происходит процесс расплавления и последующего спекания грунта.

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ способом закрепляют влажные глинистые грунты. Способ основан на использовании эффекта электроосмоса, для чего через грунт пропускают постоянный электрический ток. В результате действия тока глина осушается, сильно уплотняется и теряет способность к пучению.

8. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ закрепление грунтов. Это способ применяют для глинистых и илистых грунтов. В грунт параллельными рядами через 0,6.-1,0 м забивают металлические стержни и трубы, по которым пропускают постоянный электрический ток. Специфика электрохимического способа заключается в том, что при погружении в грунт чередуют через ряд металлические стержни (аноды) и трубы (катоды), через которые в грунт подается раствор хлористого кальция, силиката натрия, хлорного железа и других химических добавок, увеличивающих проходимость тока, а значит и интенсивность процесса закрепления грунта.