- •310800 «Ветеринария»

- •От автора

- •Введение

- •Глава 1. Классификация водных животных, технологические требования к ним и ветеринарно-санитарный контроль за их качеством

- •1.1. Классификация промысловых рыб

- •1.2. Классификация беспозвоночных водных животных

- •1.2.1. Характеристика отдельных групп ракообразных, иглокожих и морских млекопитающих

- •1.2.2. Особенности строения и места обитания моллюсков

- •1.3. Анатомия, физиология, химия и морфология мяса рыб

- •Морфология мяса рыб

- •1.4. Причины естественного автолиза мяса рыбы, влияющие на свежесть (стойкость) и качество

- •1.5. Технологические требования, предъявляемые к беспозвоночным водным животным

- •Варка и обработка вареных товаров

- •1.5.1. Сбор, переработки и ветеринарно-санитарный контроль малюсков

- •1.5.2. Требования к двустворчатым моллюскам

- •Районы выращивания и сбора

- •Сбор, доставка в порт и транспортировка

- •Хранение/очистка

- •Предварительная обработка/переработка двустворчатых моллюсков

- •Требования качества

- •Тара. Маркетинг.

- •1.6. Контроль безопасности и качества при производстве рыбы и рыбных продуктов

- •1.6.1. Признанные мировые концепции по безопасности и ветеринарно-санитарного качества рыбной продукции

- •1.6.2. . Принципы системы хассп предотвращающие основные виды риска на перерабатывающих рыбных предприятиях (модулях)

- •1.6.3.. Контролирующие критические точки в технологической цепи при переработке рыбы и рыбной продукции

- •1.6.4. Правовые основы и нормативная база, предъявляемые в России к выращиваемым и промысловым пресноводным, морским рыбам и другим водным животным

- •1.6.5. Ветеринарно-санитарный контроль за безопасностью и качеством рыбы, других водных животных и продуктов их переработки

- •1.6.6. Мировая практика государственных ветеринарных контролирующих служб и обеспечение безопасности закреплённых за ними видов продукции

- •Глава 2. Общие требования к рыбоперерабатывающим предприятиям

- •2.1. Проведение профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий

- •2.2. 5. Стены

- •2.2.6. Потолок

- •2.2.7. Двери

- •2.2.8. Окна

- •2.2.9. Мебель и оборудование

- •2.2.10. Глубокое замораживание и холодильное хранение в замороженном состоянии

- •2.2.11. Водоснабжение

- •2.2.13. Оборудование для мойки рук

- •2.2.14. Оборудование для мойки

- •2.2.15. Оборудование для уборки

- •2.2.16. Вентиляция

- •2.2.17. Освещение

- •2.2.18. Гардеробы и туалеты

- •2.2.19. Приспособления для мусора, мусорные баки

- •2.2.20. Сток

- •2.2.21. Эксплуатация

- •2.2.22. Требования к температуре при выдерживании/хранении рыбы и рыбных товаров.

- •2.2.23. Регистрация температуры

- •2.2.24. Методы обработки

- •23.2.25. Порядок

- •2.2.26.Техобслуживание

- •2.2.27. Борьба с животными-вредителями

- •2.2.28. Уборка и дезинфекция

- •2.2.29. Обращение с мусором

- •2.3. Выбор технологических решений с учетом показателей качества продукции

- •2.4. Классификация признаков качества

- •Глава 3. Контроль санитарного состояния рыбоперерабатывающих предприятий, сырья и изделий Введение

- •І. Контроль санитарного состояния производства

- •2. Контроль сырья (свежей, охлажденной, мороженой рыбы и морских беспозвоночных)

- •3. Контроль кулинарных изделий

- •4. Контроль продукции горячего копчения

- •Горячего и холодного копчения

- •5. Контроль соленой продукции

- •5.1. Контроль пресервов

- •5.2. Контроль соленой, пряной и маринованной рыбы (бочковой)

- •6. Контроль производства вяленой продукции

- •7. Контроль белковых продуктов, сушеной рыбы и морских беспозвоночных

- •Контроль производства икры

- •8. Контроль вспомогательных материалов

- •9. Отбор проб и подготовка их к анализам

- •9.1. Отбор образцов и подготовка к анализу сырья (свежей, охлажденной и мороженой рыбы, морских беспозвоночных, молок, икры) и полуфабрикатов

- •9.2. Отбор проб и подготовка к анализу рыбной кулинарии

- •9.3. Отбор проб и подготовка к анализу копченой рыбы и продуктов копчения

- •9..4. Отбор и подготовка к анализу пресервов

- •9.5. Отбор проб и подготовка к анализу соленой, пряной, маринованой рыбы (бочковой)

- •9.6. Отбор проб и подготовка к анализу вяленой рыбы

- •9.7. Отбор проб и подготовка к анализу икорной продукции

- •9.8. Отбор проб и подготовка к анализу вспомогательных материалов

- •10. Методы микробиологических анализов

- •10.5. Определение золотистых стафилококков согласно гост 10444.2

- •10.6. Определение сульфитредуцирующих клостридий (сульфитвосстановителей) согласно гост 29185

- •10.7. Определение бактерий рода сальмонелл. Согласно гост р 50480

- •10.8. Определение промышленной стерильности согласно гост 30425-97

- •10.9. Определение парагемолитических вибрионов согласно Приложению №2 к Временной инструкции по борьбе с вибриозом рыб.

- •Глава 4. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы

- •4.1. Общие положения

- •2. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей клинически здоровой рыбы

- •4.2. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежей рыбы при заразных болезнях

- •Болезнь Штаффа

- •Бранхиомикоз (жаберная гниль)

- •Сапролегниоз и ахлиоз (дерматомикоз)

- •Фурункулез лососевых

- •Некроз жабр карпа (жаберное заболевание карпа невыясненной этиологии)

- •Вибриоз

- •Возбудитель вибриоза

- •Ихтиофтириоз

- •Чума щук

- •Язвенная болезнь судака

- •Новообразования.

- •Стоматопапиллома ( Цветная капуста)

- •Фибросаркома судака

- •Дифиллоботриоз

- •Человек - веслоногий рачок – рыбы – человек

- •Описторхоз

- •Постодиплостомоз

- •Диграммоз

- •Филометроидоз

- •Анизакидоз

- •Миксоспоридиозы

- •Ботриоцефалез

- •Кишечник карпа, пораженный кавиозом

- •Возбудитель -Khawia sinensis

- •Аргулез

- •4.4. Ветеринарно-санитарная экспертиза охлажденной рыбы

- •4.5. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежемороженой рыбы

- •4.6. Ветеринарно-санитарная экспертиза соленой рыбы

- •4.7. Ветеринарно-санитарная экспертиза копченой рыбы

- •4.8. Ветеринарно-санитарная экспертиза вяленой и сушеной рыбы

- •4.9. Ветеринарно-санитарная экспертиза консервированной рыбы, пораженной вредителями рыбных продуктов

- •4.10. Лабораторные исследования рыбы

- •4.11. Приложения

- •Форма этикетки

- •Микрометод токсико-биологической оценки рыбы и других гидробионтов

- •2. Принцип метода

- •3. Выращивание маточной культуры инфузорий

- •4. Способы хранения культуры инфузорий

- •5. Среда разбавления исследуемого материала

- •6. Приборы, посуда, материалы и реактивы

- •7. Подготовка проб для исследования

- •8. Контроль роста инфузорий

- •9. Определение токсичности рыбы и других гидробионтов

- •10. Оценка токсичности рыбы и других гидробионтов

- •11. Определение токсичности воды

- •12. Проведение анализа и оценка токсичности воды

- •13. Определение токсигенности рыб и других гидробионтов

- •14. Определение питательной ценности гидробионтов

- •15. Оценка результатов определения питательной ценности гидробионтов

- •Максимально допустимые уровни содержания пестицидов в рыбе и рыбопродуктах, мг/кг

- •Лабораторные методы определения свежести рыбы

- •Выявление токсинов клостридий перфрингенс при помощи реакции гемолиза

- •Болезни человека, источниками возбудителей которых являются пресноводная рыба и раки

- •Глава 5. Оценка ветеринарно-санитарного качества речных раков и ракообразных введение

- •5. 1. Особые требования к ракообразным

- •5.1.2. Регистрация судна

- •5.1.3. Сроки доставки

- •5.1.4. Сроки переработки

- •5.1.5. Замораживание, размораживание и двойное замораживание

- •5.2. Требования к качеству ракообразных и продуктов из них

- •5.3. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы речных раков

- •5.4. Определение показателей качества мяса речных раков

- •5.5. Физико-химические методы определения степени свежести раков

- •1.. Определение рН

- •5.6.3. Реакция на пероксидазу

- •5.6.4. Определение продуктов первичного распада белков в бульоне

- •5.6.5. Редуктазная проба

- •5.6.6. Качественный метод определения аммиака

- •5.7. Санитарно-бактериогическое исследование мяса раков

- •5.7. Исследование химического состава мяса раков

- •5.9.1. Определение массовой доли влаги методом высушивания

- •5.9.2. Макрометод определения массовой доли белковых веществ

- •5.9.3. Определение содержания массовой доли жира по обезжиренному остатку

- •5.9.4. Определение массовой доли золы

- •5.10. Определение радиологической безопасности раков

- •Глава 6. Сертификация в пищевой промышленности, общественном питании и торговле

- •6.1. Международные и региональные организации по сертификации

- •6.2. Структура российской системы сертификации

- •6.3. Правила и порядок сертификации в Системе гост р

- •Приложение 1

- •Область применения

- •Общие положения

- •Структура Системы сертификации пищевой продукции

- •Порядок проведения обязательной сертификации пищевой продукции

- •Рассмотрение апелляций

- •Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации

- •Общие положения

- •Требования к нормативным документам на сертифицируемую продукцию

- •Проведение сертификации

- •Схемы сертификации Состав схем сертификации

- •Приложение 3

- •Перечень организационно-методических

- •И нормативных документов Госстандарта России

- •По сертификации продукции и услуг

- •6.4. Генетически модифицированные источники пищи

- •6.4.1.Законодательное регулирование создания и применения гми

- •Приложение 4

- •Глава 7. Определение возбудителей гельминтозоонозов в рыбе и других водных животных

- •7.1. Паразиты рыб. Общие требования и порядок паразитологического исследования рыб

- •7.2.Общее положение по паразитологическому исследованию рыб

- •7.3.1 Общие положения

- •7.3.2. Личинки трематод

- •7.3.3. Личинки цестод

- •7.3.4. Личинки нематод

- •7.3.5.Личинки скребней

- •7.5.1. Диагностические признаки метацеркариев

- •7.5.2. Диагностические признаки плероцеркоидов

- •7.5.2.1. Лентец широкий d. Latum

- •7.5.2.2. Лентец чаяний – d. Dendriticum

- •7.5.2.3. Лентец d luxi (klebanovskii)

- •7.5.2.4. Цестода Spirometra erinacei-europei

- •7.5.4. Диагностические признаки личинок скребней

- •7.6.1. Определение жизнеспособности метацеркариев

- •7.7. Меры профилактики

- •Приложение 3

- •Рыбы семейства карповых

- •7.8. Ветеринарно-санитарная оценка и обеззараживание рыбы и других водных животных при гельминтозоонозах

- •7.8.1. Общие положения

- •7.9. Ветеринарно-санитарная оценка рыбы и других водных животных, зараженных личинками гельминтов

- •8.1. Обеззараживание низкими температурами

- •8.2. Обеззараживание посолом

- •8.3. Обеззараживание высокими температурами

- •8.4. Утилизация непригодной рыбной продукции

- •Глава 8. Возникновение и предупреждение пороков качества сырья, полуфабрикатов и готовой рыбной продукции

- •8.1. Условия, способствующие возникновению и предупреждению пороков, оказывающих непосредственное влияние на безопасность и качество конечного пищевого рыбного продукта

- •8.2. Основные причины пороков рыбы и порчи рыбной продукции

- •8.2.1. Влияние своевременного охлаждения для предупреждения пороков после тепловой обработки

- •8.3. Пороки солёной, вяленой, сушёной рыбы и балычных изделий

- •8.4. Пороки живой товарной рыбы

- •8.5. Пороки икры лососевых и осетровых рыб

- •Глава 9. Экологическая оценка содержания микрофлоры и тяжелых металлов в рыбе и рыбных продуктах в Новосибирской области Введение

- •9.1. Аккумуляция тяжелых металлов в рыбопродуктах ( кадмия, мышьяка и свинца, ртути)

- •Результаты собственных исследований

- •9.2. Содержание тяжелых металлов в рыбе

- •9.3. Санитарно-микробиологические показатели рыбы и продуктов ее переработки

- •Собственные исследования

- •9.4. Микрофлора рыбы и рыбопродуктов

- •Микрофлора рыбы охлажденной, мороженной

- •Микрофлора кулинарных изделий из рыбы

- •Глава 10. П р и л о ж е н и я

- •Микробиологические показатели рыбы, нерыбных объектов промысла и продукты, вырабатываемые из них

- •1.3. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них

- •1.3.2. Консервы и пресервы рыбные

- •Допустимые уровни содержания токсичных элементов и радионуклидов в гидробионтах

- •Дополнительный микробиологический контроль сырья (рыба, морские беспозвоночные)

- •Микробиологический контроль сырья, полуфабрикатов при производстве крабовых конечностей, мяса краба, мяса антарктической креветки (криля) варено-мороженных и пасты «Океан»

- •Основной микробиологический контроль рыбопродукции горячего и холодного копчения

- •Микробиологический контроль санитарного состояния производства

- •Микробиологический контроль сырья, полуфабрикатов при производстве крабовых конечностей, мяса краба, мяса антарктической креветки (криля) варено-мороженных и пасты «Океан»

- •Основной микробиологический контроль кулинарных изделий

- •Микробиологический контроль санитарного состояния производства

- •Микробиологический контроль сырья, полуфабрикатов при производстве крабовых конечностей, мяса краба, мяса антарктической креветки (криля) варено-мороженных и пасты «Океан»

- •Микробиологический контроль сырья, полуфабрикатов при производстве крабовых конечностей, мяса краба, мяса антарктической креветки (криля) варено-мороженных и пасты «Океан»

- •Основной микробиологический контроль кулинарных изделий

- •Основной микробиологический контроль рыбопродукции

- •Паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки

- •Пресноводная рыба и продукты ее переработки

- •Проходная рыба и продукты ее переработки

- •Морская рыба и продукты ее переработки

- •Ракообразные, моллюски морские, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки

- •9.Основные термины и определения

- •10.Нормативные и методические документы по методам определения и контроля безопасности и пищевой ценности продуктов

- •Нормативные и методические документы по методам и порядку микробиологического контроля безопасности и пищевой ценности для рыбы, рыбных продуктов и других продуктов моря

- •Основные нормативные ссылки

- •Библиографический список

Приложение 3

Перечень организационно-методических

И нормативных документов Госстандарта России

По сертификации продукции и услуг

1. Положение о Системе сертификации ГОСТ Р.

Постановление Госстандарта от 17.03.98 №11 (в редакции от 22.04.02)

2. Правила сертификации работ и услуг в Российской Федерации.

Постановление Госстандарта от 05.08.97 №17 (в редакции от 05.07.02)

3. Порядок проведения сертификации продукции в Российской

Федерации.

Постановление Госстандарта от 21.09.94 №15 (в редакции от 11.07.02)

4. Правила применения знака соответствия при обязательной

сертификации продукции.

Постановление Госстандарта от 25.07.96 №14 (в редакции от 05.07.02)

5. Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в Системе.

Постановление Госстандарта от 17.03.98 №12 (в редакции от 24.10.2000)

6. Временный порядок сертификации услуг общественного питания.

Постановление Госстандарта, Роскомторга, Госсанэпиднадзора № 4/3/3

• от 18.01.95

7. Правила сертификации кормов и кормовых добавок на соответствие установленным требованиям.

Государственный Реестр Госстандарта POCC.RU 0001. КМОО 1994 г.

8. Правила по сертификации. Общий порядок обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации продукции.

ПР 50.3002-95.М. 1996 г.

9. Рекомендации по инспекционному контролю за сертифицированной продукцией.

ВНИИС Госстандарт России 1994 г. Р 50-601-43-94

10. Методическое пособие по проведению анализа использования органами по сертификации бланков сертификатов соответствия.

Госстандарт России от 30.07.97

11. Правила проведения сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Постановление Госстандарта от 28.04.99 №21 (в редакции от 18.06.02)

12. Об утверждении перечня продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, Порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации.

Постановление Правительства РФ № 766 от 07.07.99.

(в редакции от 10.02.04)

13. ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения».

14. ГОСТ Р 51304-99 «Услуги розничной торговли. Общие требования».

15. ГОСТ Р 51305-99 «Розничная торговля. Требования к обслуживающему персоналу».

16. ГОСТ Р 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация предприятий».

17. Правила по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила функционирования Системы добровольной сертификации услуг.

Зарегистрированы в Государственном реестре Госстандарта России 21 августа 2003 г. Регистрационный номер РОСС RU.0001 .ОЗУУОО.

Законодательные документы

Закон РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.92 (в редакции от 30.12.01).

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» № 4871-1 от 27.04.1993 (в редакции от 10.01.03).

6.4. Генетически модифицированные источники пищи

Достижения современной науки позволяют осуществить перенос генов любого организма в клетку реципиента для получения растения, животного или микроорганизма с рекомбинантными генами и, соответственно, новыми свойствами.

Первый ГМИ - устойчивый при хранении томат марки Flavr Savr («Calgene, Inc.», США) - появился на продовольственном рынке США в 1994 г. после 10 лет предварительных испытаний. В последующие годы ГМИ, разрешенных для использования в США, Канаде, Японии и странах Европейского союза (ЕС), стало значительно больше - это кукуруза, картофель, соя, тыква, папайя, сахарная свекла. В 1999 г. в России была зарегистрирована первая генетически модифицированная соя линии 40-3-2 («Monsanto Co», США). К настоящему времени созданы и разрешены для использования в питании человека сотни ГМИ, число которых продолжает увеличиваться.

Во всем мире интенсивно растут объемы посевных площадей, занятых под трансгенные культуры. За последнее время значительно увеличились площади возделываемых культур трансгенных растений - сои, рапса, томатов, картофеля и др., и эта тенденция прогрессирует как в развитых, так и в развивающихся странах (США, Аргентина, Китай, Канада, ЮАР, Мексика, страны ЕС).

В результате трансгенной модификации растения становятся устойчивыми к гербицидам, инсектицидам, вирусам, приобретают новые потребительские достоинства. При этом уменьшается количество применяемых гербицидов и инсектицидов, снижается их остаточное содержание в продукции, сокращается количество технологических операций при переработке, уменьшаются потери, повышается качество продукции, экономятся денежные средства и материальные ресурсы.

В США производят сотни наименований ГМИ. Наиболее распространенной является соя, которая используется при производстве более чем 3000 пищевых продуктов: супов, детских каш, картофельных чипсов, маргаринов, салатных соусов, рыбных консервов и многого другого. Выращиваемую в США сою не делят на генетически измененную и неизмененную: в переработку идет та и другая совместно, поэтому без специальных исследований трудно сказать, какое сырье было использовано в производстве продуктов питания.

Из генетически модифицированных составляющих пищи, производимых в США, можно привести следующие примеры: Bt-хлопок - изготавливают хлопковое масло, Rr-panc - рапсовое масло, Bt-картофель - картофель фри, помидоры медленного созревания - кетчуп, Bt-кукуруза - кукурузный сироп и т. д.

Помимо американской сои, создан устойчивый к гербицидам рапс бельгийской фирмы «Plant Genetic Systems». Кукуруза, устойчивая к инсектицидам, разработана швейцарскими предпринимателями. В этом же направлении работает и нидерландская фирма «Bejo Zaden». В Австралии получен виноград, из которого производят вино-с улучшенными органолептическими свойствами. Однако эти продукты используются на внутренних рынках и не поставляются на мировой рынок, главным образом по причине определенных требований к маркировке такой продукции.

Важное значение приобретают новые технологии получения трансгенных сельскохозяйственных животных и птицы, направленные на повышение продуктивности и оптимизацию отдельных частей и тканей туши (тушек), что оказывает положительное влияние на качество и физико-химические свойства мяса, его технологичность и промышленную пригодность, особенно в условиях дефицита отечественного мясного сырья.

Возможность использования специфичности и направленности интегрированных генов позволяет менять структуру и цвет мышечной ткани, рН, жесткость, влагоудерживающую способность, степень и характер жирности (мраморность), а также консистенцию, вкусовые и ароматические свойства мяса после технологической обработки. С помощью генной инженерии можно не только добиться желаемых показателей, но и повысить приспосабливаемость животных и птицы к окружающей среде, получить устойчивость к заболеваниям, направленно изменить наследственные признаки.

За рубежом достигнуты определенные успехи в рассматриваемом направлении. В нашей стране такие исследования проводятся во Всероссийском институте жиров и во Всероссийском НИИ мясной промышленности.

В области генной инженерии микроорганизмов большая часть исследований направлена на отбор продуцентов ферментов, витаминов, антибиотиков, органических кислот и др.

Известны полученные с помощью генетически измененных бактерий ферменты, которые применяют при изготовлении сиропа из кукурузного крахмала, используемого в производстве кондитерских изделий. Ферменты используют также при выпечке хлеба, при этом мука осветляется, а хлеб становится более пышным. В Германии с помощью генетически измененных микроорганизмов получены трансгенные пектиназы для производства соков, причем показано, что в готовых соках и винах эти пектиназы отсутствуют.

Во многих странах, например, в странах Европейского союза, Австралии, Новой Зеландии и др., регистрация продуктов, полученных с помощью таких «нетрадиционных» ферментов, является обязательной.

5.1. Гигиенический контроль за пищевой продукцией из генетически модифицированных источников

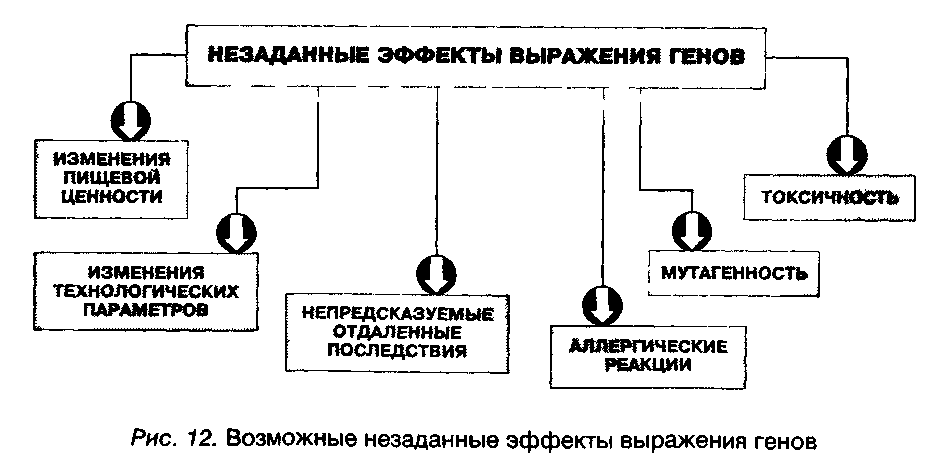

Широкое использование продуктов или компонентов пищи, полученных из ГМИ, требует оценки их качества и безопасности (рис. 12).

Схема возможных незаданных эффектов выпажения генов

В настоящее время беспокойство по поводу влияния новых продуктов на здоровье населения в одних странах носит более выраженный характер, чем в других, что обусловлено спецификой внутренней политики разных государств. В США, как это показано выше, разрешена для широкого использования целая группа продуктов. В странах ЕС существует разрешение на ввоз и продажу только некоторых генетически модифицированных продуктов - соевых бобов, томатов, картофеля и маиса.

В Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) разработаны технологии получения ряда генетически модифицированных сельскохозяйственных культур. В связи с необходимостью проведения оценки качества и безопасности продуктов, полученных из генетически модифицированных источников, в Институте питания РАМН разработаны соответствующие методические подходы и медико-биологические критерии оценки их качества и безопасности.

Ключевым моментом является детальное изучение химического состава новой пищевой продукции, которое должно включать как показатели пищевой ценности, так и санитарно-химические показатели безопасности. Поскольку продукты, полученные из новых нетрадиционных источников или с использованием новых технологий, могут содержать неизвестные компоненты, возникает необходимость проведения токсикологических исследований на лабораторных животных - с включением в их рацион нового продукта в максимально возможном количестве, с изучением интегральных показателей состояния животных, биохимических показателей крови, мочи и внутренних органов, гематологических показателей периферической крови, морфологических исследований органов, а также с изучением иммунного статуса организма.

При необходимости проводят специальные исследования:

• изучение аллергенных свойств;

• выявление возможных мутагенных и канцерогенных эффектов;

• оценка возможных отдаленных последствий, включая эмб-риотоксическое, гонадотоксическое и тератогенное.

Завершающий этап - испытания новой продукции на добровольцах.

На основании результатов всех проведенных исследований может рассматриваться вопрос о регистрации и разрешении широкого применения нового продукта или компонента пищи.

Во всех странах регистрация ГМИ преследует одну цель - достоверно оценить безопасность и полноценность новых аналогов традиционных продуктов. Начиная с 1991 г., ученые приступили к разработке специальных рекомендаций для всесторонней и надежной оценки новой пищи. На первом этапе проводится анализ композиционной эквивалентности, т. е. сравниваются молекулярные и фенотипические характеристики ГМИ и их традиционных аналогов, определяется содержание ключевых нутриентов, анти-алиментарных, токсических веществ и аллергенов (характерных для данного вида продовольствия или определяемых свойствами переносимых генов).

Если при изучении композиционной эквивалентности не обнаруживают отличий ГМИ от традиционных продуктов, то ГМИ причисляют к первому классу безопасности, т. е. считают его полностью безвредным для здоровья потребителей. При наличии каких-либо отличий (второй класс безопасности) или полного несоответствия (третий класс) сравниваемых продуктов (компонентов) переходят к следующим этапам оценки, предусматривающим изучение пищевых и токсикологических характеристик ГМИ.

Ряд исследователей считают, что методика сравнения композиционной эквивалентности и анализируемые характеристики не гарантируют надежности данных безопасности ГМИ, так как сложно (или даже невозможно) выявить незаданное действие рекомби-нантных генов или кодируемых ими белков лишь аналитическими методами, без специальных лабораторных исследований. Для оценки безопасности любого нового ГМИ необходимо проведение полного комплекса исследований, знание которых подтверждено теоретически и экспериментально.

В последние годы особое внимание исследователей привлекает проблема идентификации ГМИ среди новых продуктов, полученных с использованием методов генной биотехнологии. Что же должен содержать пищевой продукт или компонент, чтобы было основание причислить его к ГМИ и подвергнуть соответствующим испытаниям на безопасность? Ряд экспертов предлагают ориентироваться на содержание в новом продукте рекомбинантной ДНК и (или) детерминированного ею белка. При отсутствии ДНК или протеина в силу особенностей композиционного состава либо разрушения этих веществ в технологическом процессе, а также при малых их количествах в конечном продукте, сравнимых с погрешностью используемых методик, предлагается не подвергать ГМИ оценке на безопасность. К таким (не содержащим ДНК и белок) продуктам относят пищевые и ароматические добавки, рафинированные масла, модифицированные крахмалы, мальтодекстрин, сиропы глюкозы, декстрозы, изоглюкозы и др. Очевидно, что для оценки качества именно этих продуктов может быть рекомендована методика композиционной эквивалентности.

Аналитические и экспериментальные исследования указывают на возможные нежелательные последствия генно-инженерной биотехнологии: аллергенные, токсические и антиалиментарные проявления, а также влияние на технологические и внешние потребительские свойства готового продукта на основе ГМИ. Первопричина таких последствий - рекомбинантная ДНК и возможность на ее основе экспрессии новых, не присущих данному виду растениеводческой продукции белков. Именно новые белки могут самостоятельно проявлять или индуцировать аллергенные свойства и токсичность ГМИ. Однако подавляющее большинство новых ГМИ не обладают аллергенностью и токсичностью.

Нежелательным эффектом ГМИ является возможность трансформации переносимого генетического материала. При этом могут отмечаться проявления нескольких генетических элементов: генов-промоторов, сигнальных пептидных генов, структурных генов и терминаторов, которые комплексно используются в генно-инженерной практике.

Нетединого мнения о целесообразности и безопасности применения так называемых маркерных генов. По замыслу биотехнологов, они необходимы для точной идентификации переносимого структурного гена и представляют собой бактериальные гены резистентности к известным антибиотикам (канамицин, стрептомицин). Большинство авторов едины в оценке безопасности маркерных генов для человека и считают, что их количества, высвобождаемые в желудочно-кишечном тракте, ничтожно малы (0,33-1 пг) по сравнению с общей массой разнообразных эукариотических ДНК (200-500 мг) в кишечнике, и в силу этого они не способны отрицательно повлиять на здоровье человека. Установлено, что маркерные гены не обладают прямой токсичностью, не участвуют в горизонтальном переносе генетического материала, не оказывают многочисленных побочных эффектов, а кодируемый ими белок не проявляет аллергенных и токсических свойств и не влияет на клеточные обменные процессы.

С 1 июля 1999 г. введен в действие особый порядок медико-биологической оценки и регистрации пищевой продукции, полученной из ГМИ, предусматривающий обязательную государственную регистрацию пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также компонентов для их производства, полученных из ГМИ. Отдельные направления экспертизы распределяются между ведущими научными учреждениями страны.

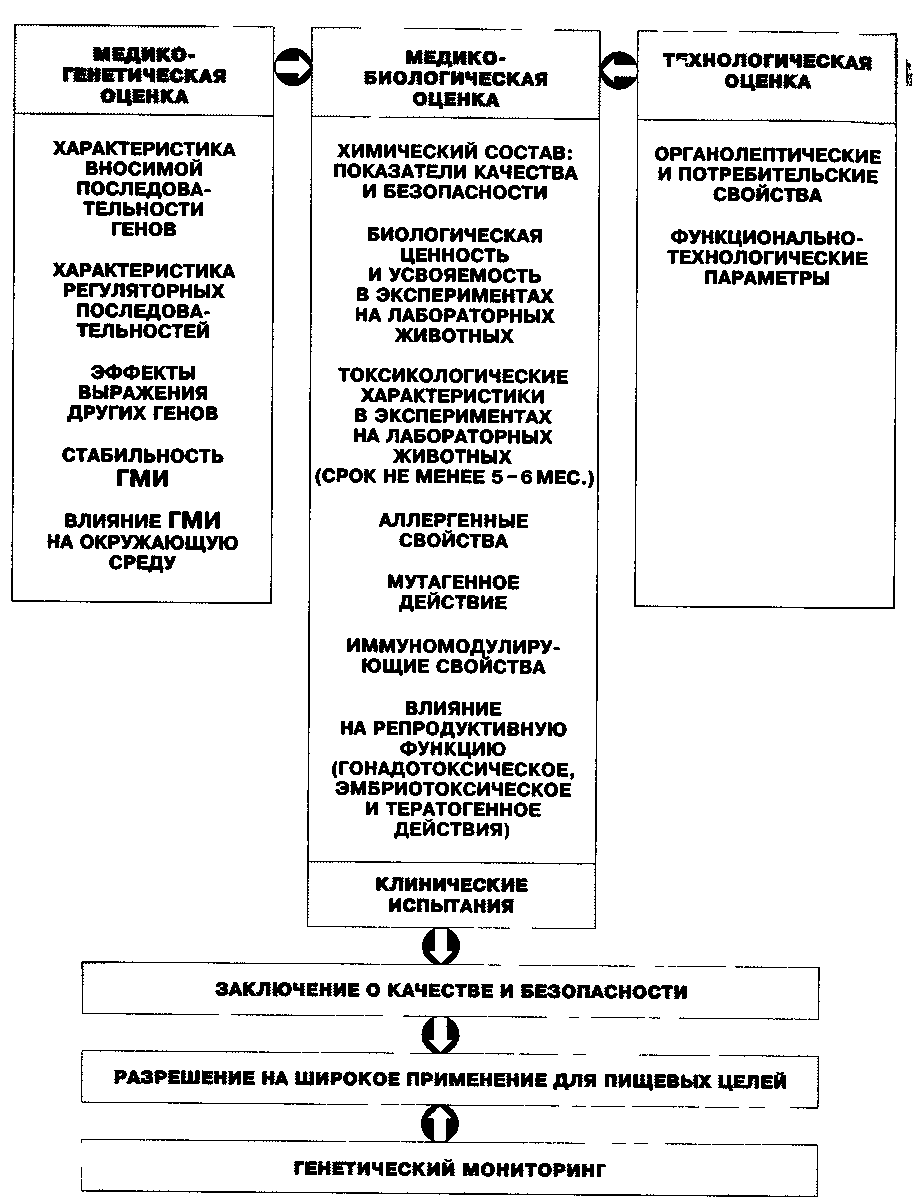

Схема комплексной оценки пищевой продукции, полученной из ГМИ

Предусматриваются три направления оценки ГМИ: медико-биологическая, медико-генетическая и технологическая экспертизы (рис. 13). Предлагаемая методика комплексной оценки безопасности ГМИ испытана на генетически модифицированной сое линии 40-3-2 («Monsanto Co», США).

Объем и программа экспериментов по оценке безопасности ГМИ определяются результатами экспертизы сопроводительных документов, включающих разрешение на торговый оборот и использование в питании населения в стране-производителе, официальные данные об отсутствии отрицательного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, результаты исследований химического состава.

Метод композиционной эквивалентности необходимо использовать в качестве первого этапа оценки безопасности ГМИ независимо от полученных результатов сравнения. Разработана технология оценки безопасности ГМИ, которая включает в качестве важнейшего анализируемого компонента неспецифические характеристики основных обменных и защитно-адаптационных клеточных механизмов, а также устанавливает сроки экспериментального наблюдения за животными не 90 дней, а не менее 5-6 мес.

В число основных метаболических показателей, требующих обязательного изучения в рамках гигиенической экспертизы, необходимо включать: активность ряда ферментов, позволяющих оценить общее органоспецифическое действие ГМИ; общую и неседи-ментируемую активность ферментов лизосом, отражающих состояние структур мембран клетки; активность ферментов микросомаль-ного окисления и других ферментов метаболизма ксенобиотиков и антиоксидантной ферментной системы, определяющих функциональное состояние основных клеточных защитно-адаптационных механизмов.

Необходимость использования при оценке ГМИ параметров, отражающих характер адаптации организма к внешним условиям, обусловлена высокой неспецифической чувствительностью анализируемых систем к любому ксенобиотическому воздействию. При этом индукция ферментов может служить критерием воздействия на организм средового фактора (его роль в данном случае играет ГМИ). Отсутствие достоверной динамики изученных систем может рассматриваться как косвенное подтверждение полной эквивалентности генетически модифицированной пищи ее традиционному аналогу.

Проведенные в нашей стране исследования позволили предложить эти методические подходы для оценки безопасности новых ГМИ. На рис. 14 дана схема технологии такой оценки.