- •Электрический привод

- •Выполнение лабораторных работ студентами

- •Лабораторная работа №1

- •1.1. Цель работы

- •1.2. Теоретическое введение по изучаемым вопросам

- •Описание лабораторной установки

- •1.4. Расчетная часть

- •1.5. Порядок проведения работы

- •1.6. Обработка экспериментальных данных.

- •1.7 Контрольные вопросы.

- •Лабораторная работа № 2

- •2.1. Цель работы

- •2.2. Теоретическое введение по изучаемым вопросам

- •2.3. Описание лабораторной установки

- •2.4. Расчетная часть

- •2.5. Порядок проведения экспериментальной части работы и обработка результатов наблюдений

- •2.6. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 3

- •3.1. Цель работы

- •3.2. Теоретическое введение по изучаемым вопросам

- •3.3. Описание лабораторной установки

- •3.4. Расчетная часть

- •3.5. Снятие экспериментальных данных

- •3.6. Обработка экспериментальных данных.

- •3.7. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 4

- •4.1. Цель работы

- •4.2. Теоретическое введение по изученным вопросам

- •4.3. Описание лабораторной установки

- •4.4. Расчетная часть

- •4.5. Порядок выполнения экспериментальной части лабораторной работы

- •4.6 Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 5

- •5.1. Цель работы

- •5.2. Теоретическое введение по изучаемым вопросам

- •5.3. Описание работы электропривода

- •5.4. Расчетная часть

- •5.5. Порядок выполнения экспериментальной части работы.

- •5.6. Контрольные вопросы.

- •Список литературы

- •Содержание

Лабораторная работа № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ (ДПВ)

2.1. Цель работы

Изучение электромеханических свойств электродвигателя постоянного тока последовательного возбуждения.

2.2. Теоретическое введение по изучаемым вопросам

Работой предусматривается получение расчетным и экспериментальным путями электромеханических и механических характеристик ДПВ при различных схемах включения в двигательном режиме и в режиме динамического торможения

Уравнения электромеханической и механической характеристик могут быть записаны следующим образом:

|

(2.1) |

|

(2.2) |

Однако, вследствие того, что при изменении тока I изменяется и магнитный поток Ф, т.е. уравнения содержат две переменные при U = const характеристики не имеют строгого аналитического выражения. Поэтому считают, что при изменении нагрузки от нуля до номинальной величины существует пропорциональная зависимость между магнитным потоком машины и током якоря, и на основе этого допущения получают приближённое уравнение электромеханической характеристики:

|

(2.3) |

где I = Ф;

- коэффициент пропорциональности.

Уравнение механической характеристики в этом случае имеет вид:

|

(2.4) |

Оно

получено из уравнения (2.3) с учетом того,

что

![]() ,

т.к. Ф

= I,

момент:

,

т.к. Ф

= I,

момент:

М = CI. |

(2.5) |

Последняя формула, свидетельствует о том, что при изменении нагрузки в пределах номинальной электромагнитный момент двигателя последовательного возбуждения пропорционален квадрату тока якоря. При больших нагрузках эта зависимость нарушается по причине насыщения магнитной цепи машины.

При уменьшении нагрузки уменьшается и магнитный поток машины, что ведет к. возрастанию скорости двигателя (это следует из уравнения электромеханической или механической характеристик). По этой причине не рекомендуется работа двигателя с последовательным возбуждением при нагрузках меньших 0,25·МН во избежание аварийной ситуации, его "разноса".

Для расчета сопротивления добавочного резистора, вводимого в цепь якоря с целью получения желаемой скорости на реостатной характеристике в двигательном режиме или режиме противовключения, необходимо для одной и той же нагрузки записать уравнение электромеханической характеристики для точки естественной характеристики, а затем записать отношение скоростей И и Е. Из полученной пропорции определяют искомое сопротивление. Если в качестве нагрузки дается момент двигателя, то по рабочим характеристикам можно найти соответствующее ему значение тока.

2.3. Описание лабораторной установки

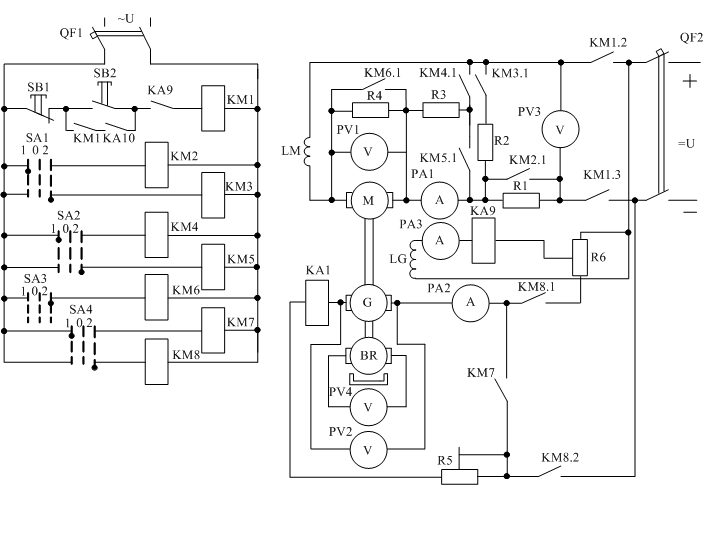

Электрическая схема установки приведена на рис.2. Электродвигатель последовательного возбуждения М питается от сети постоянного тока. Изменение схемы включения двигателя осуществляется переключателями SA1, SA2, SA3. Автоматический выключатель QF1 служит для подачи питания на схему управления, а магнитный пускатель на контакторе KM1 - для подачи постоянного напряжения на силовую часть схемы питания исследуемого двигателя. Момент на валу двигателя М создается нагрузочным генератором G. В качестве датчика скорости используется тахогенератор ВR, подключенный к вольтметру PV3. Переключатель SA4 позволяет включать машину G для ее работы в генераторном и двигательном режимах. Автоматический выключатель QF2 служит для защиты и видимого отключения машин М и G.

С целью исключения работы "в разнос" исследуемого двигателя М в схему установки введены реле обрыва, поля КА9, катушка которого включена последовательно с обмоткой возбуждения LG машины G и реле тока КА10, контролирующее наличие тока в якорной цепи этой машины. В случае отсутствия тока в обмотке возбуждения LG или в якорной цепи этой машины. В случае отсутствия тока в обмотке возбуждения LG или в якорной цепи нагрузочной машины размыкаются контакты КА9 или КА10 в цепи катушки контактора KM1 и двигатель М отключается.

Рис.2