- •Порядки оказания противотуберкулезной помощи:

- •-Правила сбора диагностического материала -Виды диагностического материала -Правила работы с диагностическим материалом

- •I период – первичной туберкулезной инфекции:

- •Некоторые особенности общения при туберкулезе

- •24. Наиболее часто встречающиеся формы туб-за легких и их рентгенодиагностика. Очаговая пневмония

- •78. Туберкулез половой системы у женщин. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение

- •78. Туберкулез половой системы у женщин. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение

- •80. Туберкулез периферических лимфатич. Узлов. Клиника, д-ка, диф. Д-ка, леч.

- •Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов

- •Техника введения

- •Анамнез

- •Физикальное исследование

- •Лабораторно – инструментальные исследования

-Правила сбора диагностического материала -Виды диагностического материала -Правила работы с диагностическим материалом

-

Рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям в очагах туберкулеза .

-

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом" Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70340750/#ixzz5c1RtuKeW

2.Первичный туберкулезный комплекс: патогенез, клиника, осложнения, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания у детей: ссылка http://roftb.ru/netcat_files/doks/tub_deti.pdf

Первичный туберкулезный комплекс характеризуется специфическим поражением участка легкого (первичный очаг), отводящих лимфу сосудов (лимфангиит) и регионарных внутригрудных лимфатических узлов (бронхаденит). Чаще бывает односторонним.

-

По мнению большинства исследователей, первичный очаг в легком возникает в месте внедрения микобактерий туберкулеза при первичном аэрогенном инфицировании. Он представляет собой очаг экссудативного воспаления, который быстро некротизируется, трансформируясь в фокус казеозной пневмонии. Первичный очаг может занимать несколько альвеол, ацинус, дольку или несколько долек и даже сегмент легкого. В связи с тем, что легочный первичный очаг всегда располагается под плеврой, она рано вовлекается в воспалительный процесс (перифокальный фибринозный или серозно-фибринозный плеврит, высыпания туберкулезных гранулем - туберкулез плевры).

-

Специфический лимфангиит проявляется развитием по ходу отводящих лимфу сосудов (вокруг бронхов и кровеносных сосудов, в междольковых перегородках) туберкулезных гранулем или мелких казеозных очагов.

-

Специфическое воспаление регионарных (бронхолегочных, трахеобронхиальных, околотрахеальных) лимфатических узлов характеризуется их гиперплазией, развитием в синусах туберкулезных гранулем, казеозным некрозом. В клетчатке средостения, прилегающей к казеозно-измененным лимфатическим узлам, развивается неспецифический или специфический воспалительный процесс.

При заживлении первичного туберкулезного комплекса происходит инкапсуляция, кальцинация первичного очага (заживший первичный аффект в легком называют очагом Гона). Расположенные по ходу лимфатических сосудов туберкулезные гранулемы постепенно фиброзируются, а отдельные туберкулезные очаги пропитываются солями кальция и оссифицируются ( окостенение ). Заживление в лимфатических узлах происходит так же, как в легочной ткани, но медленнее.

При прогрессирующем развитии первичного аффекта он может трансформироваться в очаг типа туберкулемы или каверну, возможен прорыв казеозных масс в плевральную полость с последующим поражением плевры. В ряде случаев процесс распространяется на всю долю легкого - туберкулезный лобит. Сдавление бронхов увеличенными лимфатическими узлами, а также нередко возникающий эндобронхит (неспецифический или специфический) приводят к нарушению легочной вентиляции, развитию ателектазов и фиброателектазов легочной ткани, бронхоэктазов. Иногда казеозные массы из лимфатического узла прорываются в просвет бронха, и образуется бронхиальный свищ, аспирация казеозных масс приводит к бронхогенной диссеминации микобактерий туберкулеза с развитием в легких новых участков туберкулезного воспаления (вплоть до казеозной пневмонии). Туберкулезный процесс с казеозно-измененных внутригрудных лимфатических узлов может переходить на перикард, стенку трахеи и пищевода.

Возможна генерализация туберкулезного процесса, которая характеризуется гематогенным распространением микобактерий туберкулеза с формированием множественных милиарных или более крупных очагов туберкулезного воспаления в различных органах, в т.ч. в мозговых оболочках (туберкулезный менингит). В ряде случаев развивается туберкулезный сепсис.

Первичный туберкулезный комплекс развивается преимущественно у детей и подростков. Чаще встречается неосложненный первичный туберкулезный комплекс со слабо выраженным легочным компонентом, протекающий с минимальными проявлениями (незначительными симптомами интоксикации) или бессимптомно. Болезнь в этих случаях выявляется главным образом при обследовании детей и подростков с виражом туберкулиновой реакции, у взрослых нередко случайно, например при профилактическом флюорографическом исследовании органов грудной клетки

При обширном процессе со значительным легочным компонентом выражены симптомы интоксикации (высокая температура тела, ночные поты, раздражительность, снижение аппетита), кашель, могут быть боли в груди, одышка. Отмечается бледность кожи и видимых слизистых оболочек. Пальпируется несколько групп (до 7-10) периферических лимфатических узлов, мягкоэластической консистенции, диаметром 2-10 мм. Над участком поражения в легком перкуторно определяется притупление легочного звука, аускультативно - ослабление дыхания. Возможны обусловленные интоксикацией изменения сердечно-сосудистой системы (тахикардия, снижение АД, небольшое расширение границ сердца, систолический шум на верхушке сердца), увеличение размеров печени. При исследовании крови выявляют лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, лимфопению, повышение СОЭ. По мере стихания туберкулезного воспаления выраженность клинических проявлений постепенно уменьшается. При прогрессировании процесса симптоматика нарастает в связи с развитием осложнений;

Болезнь может принимать волнообразное течение с периодами обострений и ремиссий.

Важное значение для диагностики первичного туберкулезного комплекса имеют результаты многопроекционной рентгенографии органов грудной клетки и прицельной томографии на оптимальном уровне. Рентгенологически при этой форме Т. о. д. выявляют биполярное поражение - легочный и лимфожелезистый компоненты первичного туберкулезного комплекса, соединенные «дорожкой». Легочный компонент - участок затенения округлой или неправильной формы - занимает площадь от дольки до сегмента легкого. Лимфожелезистый компонент на рентгенограммах определяется в виде расширенной и уплотненной тени корня легкого, на томограммах видны тени отдельных внутригрудных лимфатических узлов с бугристыми контурами. «Дорожка», возникающая в результате периваскулярной и перибронхиальной инфильтрации, представляет собой нечеткие линейные тени, соединяющие компоненты первичного туберкулезного комплекса. У детей легочный и лимфожелезистый компоненты, как правило, выявляются четко, с возрастом выраженность лимфожелезистого компонента уменьшается, иногда он обнаруживается с трудом только на томограммах.

Для диагностики первичного туберкулезного комплекса важны сведения о контакте пациента с больным туберкулезом и результаты туберкулинодиагностики. В большинстве случаев при этой форме Т. о. д. выявляется положительная (норм - или гиперергическая) реакция на туберкулин. У детей и подростков о первичном инфицировании микобактериями туберкулеза свидетельствует вираж туберкулиновой реакции. Микобактерии туберкулеза в мокроте, бронхиальном секрете обнаруживаются редко, в основном при осложнениях - туберкулезе бронха, образовании каверны в легком.

Гемограмма часто не изменена, возможны лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, повышение СОЭ. Большое диагностическое значение имеет выявление туберкулеза бронха, подтвержденного гистологическим исследованием биоптата, полученного при бронхоскопии.

Дифференциальный диагноз проводят с другими формами туберкулеза легких: у детей - с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов, осложненным ателектазом легкого; у подростков и взрослых - чаще с инфильтративным туберкулезом и туберкулемой. Кроме того, первичный туберкулезный комплекс следует отличать от пнгевмоний, вызванных кокковой флорой, а у детей - также от повторных острых респираторных вирусных заболеваний и бронхитов.

Лечение в условиях противотуберкулезного стационара на фоне общей диеты (стол № 11). Химиотерапию проводят по I режиму из комбинации четырех основных противотуберкулезных препаратов: изониазида, рифампицина, пиразинамида и этамбутола. При тяжелых и распространенных процессах применяют также патогенетическое лечение: дезинтоксикационную и десенсибилизирующую терапию, витамины, иммуномодуляторы, осуществляют метаболитную коррекцию, физиотерапию. Больных, перенесших первичный туберкулезный комплекс, наблюдают в ПТД в течение двух лет.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения РФ

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

Утверждаю:

Заведующий кафедрой

Профессор___________С.Н. Скорняков

«30» августа 2017 г.

Билет №4

-

Роль учреждений первичной медико-санитарной помощи в выявлении и профилактике туберкулеза. Взаимодействие с противотуберкулезной службой.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь осуществляется больным туберкулезом без бактериовыделения в амбулаторных отделениях противотуберкулезных диспансеров, туберкулезных больниц, Центров.

При этом обязательное диспансерное наблюдение осуществляется врачами-фтизиатрами по месту проживания больного, ими же организуются и проводятся противоэпидемические мероприятия в очаге туберкулезной инфекции.

Согласно Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1295-03 “Профилактика туберкулеза” выявление больных туберкулезом осуществляют врачи всех специальностей, средние медицинские работники лечебно-профилактических учреждений и оздоровительных организаций, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, а также врачи и средние медицинские работники, занимающиеся частной медицинской деятельностью. При обращении в поликлиническое учреждение пациентов с симптомами, указывающими на возможное заболевание туберкулезом, им назначают проведение обязательного диагностического минимума (ОДМ). В случае подозрения на туберкулез назначаются целенаправленные исследования согласно представленной ниже схемы:

-

Анамнез;

-

Осмотр;

-

Общий анализ крови, мокроты и мочи;

-

3-х кратное бактериоскопическое исследование материала на микобактерии туберкулеза по Циль-Нильсену или с помощью люминесцентного микроскопа (мокрота, моча, ликвор, пунктат, гной, отделяемое свищей, выпот);

-

Лучевая диагностика (рентгенография органов грудной клетки и пораженного органа, при необходимости томография, КТ, МРТ);

-

Туберкулинодиагностика у детей с использованием пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л.

Большинство пациентов проходят интенсивную фазу химиотерапии под непосредственным наблюдением в учреждениях специализированной противотуберкулезной службы. Пациенты, не госпитализированные в интенсивную фазу лечения, лечатся амбулаторно и приходят за лекарствами в лечебное учреждение по месту проживания, где принимают препараты в присутствии медработника. Амбулаторное лечение может проходить как в учреждениях противотуберкулезной службы (ПТД или в ПТК), так и в учреждениях первичной медико-санитарной помощи (ОВП, поликлинике, СВА, участковой больнице, ФАПе). После правильного назначенного и проведенного лечения в интенсивной фазе в стационаре большинство больных перестают быть заразными и выписываются для долечивания в амбулаторных условиях. В фазе продолжения лечения непосредственное наблюдение за тем, как больной принимает лекарства, является ключевым элементом. Если для продолжения лечения больному приходится далеко ездить, то, скорее всего, он будет нарушать режим лечения. В связи с этим работники противотуберкулезной службы во многих случаях пытаются организовать контролируемую химиотерапию так, чтобы больной мог проходить лечение недалеко от дома (или места работы). Для этого необходимо участие учреждений первичной медико-санитарной помощи, расположенных рядом с местом проживания больного. В таких случаях вопросы лечения по-прежнему контролируют фтизиатры, и работники первичной медико-санитарной помощи должны постоянно информировать специализированную службу о том, как идет лечение больного и о любых проблемах, которые могут возникнуть.

Непосредственное наблюдение за лечением могут вести врачи-фтизиатры противотуберкулезной службы. Однако за приемом препаратов может наблюдать медсестра, фельдшер или сестра милосердия Общества Красного Креста/Красного Полумесяца. ВОП/СВ, участковые терапевты и средний медперсонал, в ведении которых находятся больные, проходящие лечение под непосредственным контролем. В этом случае они должны:

-

заполнять Медицинскую карту лечения больного туберкулезомом ф. 01-ТБ/у табл. 15 или 18. Прием суточных доз, фаза продолжения , которая заводится в туберкулез-службе в начале лечения и передается за больным по всем этапам лечения;

-

поддерживать постоянный контакт с районным (участковым) фтизиатром;

-

знать, какие проблемы могут возникнуть, и немедленно информировать районного (участкового) фтизиатра об их появлении;

-

следить за своевременным поступлением противотуберкулезных препаратов из противотуберкулезной службы, чтобы в наличии были препараты, необходимые для завершения полного курса противотуберкулезной химиотерапии без перерывов;

-

обсуждать с больным важность соблюдения режима лечения.

-

Диссеминированный туберкулез легких, подострое течение, особенности патогенеза, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение.Режимы химиотерапии. Принцип назначения

Диссеминированный туберкулез возникает в результате гематогенного, лимфогенного или лимфогематогенного рассеивания микобактерий и образования множественных туберкулезных очагов.

Патогенез и патологическая анатомия. Основным источником распространения микобактерий при диссеминированном туберкулезе являются остаточные очаги инфекции во внутригрудных лимфатических узлах. Дополнительное экзогенное проникновение МБТ не является обязательным для развития диссеминированного туберкулеза легких. Острый диссеминированный туберкулез легких возникает при значительном снижении противотуберкулезного иммунитета и массивной

бактериемии.

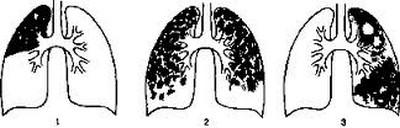

Подострый диссеминированный туберкулез легких развивается при менее грубых нарушениях в иммунитете и меньшей массивности бактериемии. При этом в патологический процесс вовлекаются внутридольковые вены и междольковые ветви легочной артерии. Очаги, формирующиеся вокруг венул и артериол, имеют средние и крупные размеры (5—10 мм в диаметре), нередко сливаются, образуя конгломераты, в которых может возникать деструкция.

Клиническая картина.

Подострый диссеминированный туберкулез легких обычно развивается постепенно, в течение нескольких недель, и не имеет выраженных проявлений. Несмотря на значительную протяженность поражения, он может сочетаться с хорошим самочувствием и удовлетворительным общим состоянием больного.

У больных подострым диссеминированным туберкулезом отмечаются выраженная психоэмоциональная лабильность и своеобразная эйфория, проявляющаяся в необъективной оценке своего состояния.

Возможные симптомы: раздражительностью, снижением работоспособности, общей слабостью, потерей аппетита и похуданием, периодической гипертермией, несильным влажным кашлем, болью в боку.

Диагностические критерии:

-

интоксикационный и воспалительный синдромы выражены.

-

выявление МБТ при подостром течении,

-

контакт с больным туберкулезом или перенесенный в прошлом туберкулез,

-

рентгенологически - При подострой диссеминации очаги имеют тенденцию к слиянию, возможно образование полостей распада.

-

Физикальное обследование выявляет ослабленное дыхание, влажные мелко- и среднепузырчатые хрипы.

-

Гемограмма на фоне диссеминированного туберкулеза легких претерпевает существенные сдвиги: лейкоцитоз сменяется лейкопенией, развивается лимфопения, эозинопения, нейтрофилез, тромбоцитопения, резко увеличивается СОЭ.

-

В мокроте или смывах с бронхов микобактерии туберкулеза выявляются только у половины больных диссеминированным туберкулезом.

-

При подостром и хроническом процессе выявляется слабоположительная или умеренно выраженная реакция на туберкулин.

Дифференциальная диагностика:

Саркоидоз легких: а) системность поражения, б) доброкачественное течение, в) рентгенологически - очаги в средних и нижних отделах легких, тени корней расширены с 2-х сторон, г) отрицательная или слабоположительная проба Манту, д) биопсия - саркоидная гранулема (без экссудативного воспаления и казеоза), е) бронхоскопия, консультация окулиста (саркоидные гранулемы), ж) повышение

ангитензинпревращающего фермента, количества В- лимфоцитов, гиперкальциемия, з) БАЛ - лимфоцитоз, к) радиоизотопные исследования - накопление галия 67 в легких.

Очаговая двухсторонняя пневмония: а) начало острое, б) высокая температура, кашель с мокротой, выражена интоксикация, в) физикально - сухие и влажные хрипы, шум трения плевры, г) посев мокроты - рост неспецифической флоры, д) очаги в средних и нижних отделах легких, под действием АБТ быстро рассасываются, е) как правило, значительные изменения в общем анализе крови

Лечение

Больные с диссеминированным туберкулезом легких госпитализируются в стационар противотуберкулезного профиля. Специфическая химиотерапия назначается и контролируется фтизиатром. При впервые выявленном диссеминированном туберкулезе легких, независимо от формы, назначается рифампицин, изониазид и этамбутол (или стрептомицин); при массивном бактериовыделении или тяжелом течении добавляется четвертый препарат - пиразинамид.

Активная терапия продолжается до рассасывания очагов диссеминации, прекращения выделения микобактерий и закрытия каверн. После этого, еще 6-9 месяцев, лечение осуществляется двумя противотуберкулезными антибиотиками (изониазид+этамбутол, изониазид+пиразинамид или изониазид+рифампицин). В схему лечения острого диссеминированного туберкулеза легких включают кортикостероиды (преднизолон) и иммуномодуляторы (препараты тимуса, альфа интерферон).

Химиотерапия является основным компонентом лечения тубер- кулеза и заключается в длительном применении оптимальной комби- нации лекарственных препаратов, подавляющих размножение мико- бактерий туберкулеза (бактериостатический эффект) или уничтожаю- щих их в организме пациента (бактерицидный эффект)

Основные противотуберкулезные препараты: изониазид (H), рифампицин (R), пиразинамид (Z), этамбутол (E) и стрептомицин (S) являются высокоэффективными в отношении микобактерий, чувствительных ко всем противотуберкулезным препаратам.

К 1–й категории химиотерапии относятся больные с впервые выявленным туберкулезом легких с выделением микобактерий, обнаруженных при микроскопии мазка мокроты, и больные с впервые выявленными распространенными (более 2–х сегментов) и тяжело протекающими формами туберкулеза (диссеминированный, генерализованный, казеозная пневмония) при отрицательных данных микроскопии мазка мокроты.

Интенсивная фаза химиотерапии предусматривает назначение в течение 2 месяцев 4–х лекарств из числа основных противотуберкулезных препаратов: изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол или стрептомицин

Ко 2–й категории химиотерапии относят больных с рецидивом заболевания, неудачей предыдущего лечения, перерывом лечения более 2–х месяцев, получающих неадекватную химиотерапию более 1 месяца (неправильная комбинация препаратов и недостаточные дозы), и с высоким риском развития лекарственноустойчивого туберкулеза легких.

Интенсивная фаза химиотерапии предусматривает назначение в течение 3 месяцев 5–ти основных противотуберкулезных препаратов: изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол и стрептомицин, и за этот срок пациент должен получить 90 доз комбинации назначенных лекарств. В интенсивной фазе применение стрептомицина ограничено 2 месяцами (60 доз)

К 3–й категории относят больных с впервые выявленными малыми формами туберкулеза легких (протяженностью до 2–х сегментов) с отсутствием выделения микобактерий туберкулеза при микроскопии мазка мокроты. В основном это больные с очаговым, ограниченным инфильтративным туберкулезом и туберкулемами.

В течение 2–х месяцев интенсивной фазы химиотерапии используются 4 противотуберкулезных препарата: изониазид, рифампицин, пиразинамид и этамбутол (2 H R Z E). Введение в режим химиотерапии четвертым препаратом этамбутола обусловлено высокой начальной резистентностью микобактерий туберкулеза к стрептомицину.

К 4–й категории относятся больные туберкулезом, выделяющие множественно лекарственно–резистентные микобактерии. Подавляющее большинство их составляют больные фиброзно–кавернозным и хроническим диссеминированным туберкулезом, с наличием деструктивных изменений, сравнительно небольшую часть составляют больные с цирротическим туберкулезом и наличием деструкций.

(МБТ+ и культура с множ. Лекарственной устойчивостью:изониазид, рифампицин.) 5-ая группа Пациенты с ШЛУ (3месяца должны приходить отрицательные результаты)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения РФ

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

Утверждаю:

Заведующий кафедрой

Профессор___________С.Н. Скорняков

«30» августа 2017 г.

Билет №5

-

Группы лиц с повышенным риском заболевания туберкулезом, методы их обследования и проведения профилактики туберкулеза.

В разв. туб. нужно выделить два основ. этапа:

-

инфицир. (проникн. инф. в орг.)

-

разв. болезни.

Инфиц. возбуд. туберк. часто происходит с каждым из нас, однако болезнь, к счастью, развив. не так уж и часто. Если иммун. сис. челов. работает хорошо, то туберкул. палочки будут разрушены, инф. не сможет распростр., а сам очаг восп. будет ограничен – на этом заканч. процесс инф..

У лиц со сниженной активн. иммунной системы (лиц группы риска) иммун. клетки не могут сдерж. инфекцию. Это приводит к развитию туб.. Считается, что туб. развив. лишь в 7-9 % случаев инфицирования.

Риск заражения туб. определяется двумя основными факт.:

-

контакт с больным тубер.

-

повыш. восприим. к инфекции.

В группу риска зараж. туберкулезом входят:

1.Лица, наход. в тесном быт. контакте с больным туб. (члены одной семьи, студенты в общеж.).

2. Больные алког. и нарком..

3. Заключ. или работники пенитенциарных учр ( исправительно-трудовые организации, где находятся люди, совершившие преступление.).

4. Лица, имеющие забол., при которых необ. длит. прим. гормон. или цитостат. препаратов.

5. Лица с гиперерг. или впервые положит. реакциями на пробу Манту.

6. Лица без постоян. места жительства.

7. Лица, мигрир. из регионов, с повыш. заб. Туб.

В гр. лиц с повыш. риском развития туб. входят:

1. Лица, недавно перенесшие заражение (первые два года после заражения).

2. Лица с подозрением на туб. в прошлом.

3. Лица, страдающие ВИЧ инфекцией, сахарным диабетом.

4. Лица, прох. леч. лекарствами, сниж. актив. иммун. системы.

5. Лица, злоупот. наркотиками, алкоголем и табаком.

6. Лица с плохим питанием.

Можно сделать вывод, что к груп. риска зараж. и развития туберк. относятся лица, страд. забол., сниж. иммунитет организма, а также лица, наход. в соц.- неблагопр. среде, что говорит о серьезном соц. значении туберкулеза.

-

Милиарный туберкулез легких: патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение.

Милиарный туберкулез – это гематогенная, почти всегда генерализованная форма туберкулеза, характеризующаяся равномерным густым высыпанием мелких с просяное зерно туберкулезных бугорков в легких и, как правило, в других органах.

Патогенез. Милиарный туберкулез обусловлен распространением значительного числа МБТ с током крови на фоне ослабления защитных сил организма: из свежего очага первичной инфекции; при реактивации старых туберкулезных очагов с аррозией стенки сосуда; при хирургической операции на органе, пораженном туберкулезом. Преимущественно поражаются легкие, серозные оболочки, лимфатические узлы, селезенка, почки.

Клиническая картина. Различают острейший туберкулезный сепсис и острый милиарный туберкулез.

Острейший туберкулезный сепсис характеризуется крайне злокачественным течением и летальным исходом в первые 2-3 недели заболевания. Для него характерны высокая температура тела, диспептические расстройства и стертая общемозговая симптоматика. Рентгенологически в легких определяется лишь усиление легочного рисунка. В мокроте МБТ не находят. Характерна отрицательная реакция на пробу Манту - пассивная анергия. На вскрытии находят во внутренних органах некротические очаги без признаков специфического воспаления; в мазках из очагов некроза обнаруживают МБТ.

Острый милиарный туберкулез тоже протекает тяжело, клиническая картина пестрая, симптомы заболевания зависят, в основном, от преимущественной локализации процесса. У части больных милиарным туберкулезом отмечаются выраженные признаки легочной недостаточности с выступлением на первый план в клинической картине одышки, цианоза на фоне высокой температуры тела и тяжелой интоксикации. Такой вариант милиарного туберкулеза называют легочной формой. Большей частью легкие при милиарном туберкулезе поражаются на всем протяжении, но иногда процесс ограничивается высыпанием бугорков только в верхушках и в подключичных зонах – это вариант ограниченного милиарного туберкулеза. Он характерен для периода первичной инфекции. Ограниченный милиарный туберкулез может протекать бессимптомно или проявляется сухим кашлем, нерезко выраженной слабостью, понижением аппетита, субфебрильной температурой тела. Физикальные изменения скудные. Рентгенологическая картина характеризуется наличием мелких очагов одинаковой величины, расположенных симметрично в над- и подключичных зонах, преимущественно в кортикальных слоях легких. Микобактерии в мокроте обычно отсутствуют. Реакция на пробу Манту нормергическая или гиперергическая. Изменения в гемограмме незначительные. Возможно спонтанное излечение.

Клинически выделяют 3 формы мил и арного туберкулеза:

-

Тифоидная (абдоминальная)

-

Легочная

-

Менингиальная

Тифоидная форма

Характерно острое начало: у больного появляется слабость, адинамия, повышение температуры, озноб, выраженная интоксикация. В клинической картине преобладает тошнота, рвота, отсутствие аппетита. Быстро развивается помутнение сознания, бред.

Заболевание напоминает брюшной тиф (тем более, что рентгенологически обсеменение легких в первые 7-10 дней не выявляется), часто такие больные попадают в инфекционные больницы.

Отличить тифоидную форму туберкулеза от брюшного тифа позволяет ряд признаков:

-

Острое начало (тиф начинается постепенно)

-

Лихорадка с температурной кривой неправильного типа (при тифе температура постоянная, без резких колебаний)

-

Для туберкулеза характерна тахикардия (при тифе - брадикардия)

-

В анализе крови нормальное количество лейкоцитов, возможна лимфопения (при тифе - лейкопения, лимфоцитоз)

-

Реакция Видаля (серологическая реакция для выявления антител к сальмонеллам - возбшштелями тифа) при туберкулезе отрицательна.

-

сли раньше менингиальной формой милиарного туберкулеза болели в основном дети, то в настоящее время она чаще встречается у взрослых. На первый план в клинической картине выходят явления интоксикации, проявляющиеся головными болями, тошнотой, рвотой. При выраженной интоксикации возможен отек мозговых оболочек. Позже на мозговых оболочках появляются туберкулезные бугорки, развивается собственно менингит.

Менинг.форма:

В отличие от менингитов другой этиологии туберкулезный менингит начинается постепенно, характеризуется длительным продромальным периодом (от одной до нескольких недель). Затем температура тела повышается до 39-40 °С и характеризуется неправильным типом лихорадки. Появляются признаки менингита: ригидность затылочных мышц, симптом Кернига, адинамия, безразличие, отсутствие реакции на внешние раздражители. Больной принимает «позу легавой собаки»: лежит на боку, прижав ноги к животу.

Лечение. При остром и впервые выявленном хроническом милиарном туберкулезе легких назначают прием иониазида, рифампицина и стрептомицина. В случаях обильного бактериовыделения – пиразинамид. Медикаментозное лечение туберкулеза длится продолжительное время, пока не исчезнут свежие инфильтраты и не закроются каверны. Проводить противотуберкулезную терапию необходимо не менее 9 месяцев. Если после распада каверн сохранились полости, назначают средства, которые стимулируют процессы самовосстановления тканей.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения РФ

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

Утверждаю:

Заведующий кафедрой

Профессор___________С.Н. Скорняков

«30» августа 2017 г.

Билет №6

-

Основные показатели, характеризующие эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу.

С 2012 г. по 2017 г.

Заболеваемость

туберкулезом детей

снизилась:

0-14 лет – с 16,4 до 9,7

(на 40,9%)

15-17 лет – с 32,9 до 21,6

(на 34,3%)

Структура

заболеваемости

туберкулезом

детей:

7-14 лет - 43,6%

3-6 лет – 40,6%

1-2 года – 11,8%

До 1 года – 4,0%

Показатель общей заболеваемости туберкулезом

снизился на 7,6% за последние годы.

Пик заболеваемости туберкулезом приходится

на возраст 25-34 года среди женщин и 35-44 года среди мужчин

Показатель рецидивов туберкулеза (повторная заболеваемость) снизился

в последние годы на 3,1 проц

Показатель общей распространенности

туберкулеза снизился на 6,0%.

-

Диссеминированный туберкулез легких, хроническое течение, особенности патогенеза, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение.

Диссеминированный туберкулез легких (хроническая форма).

Диссеминированный туберкулез возникает в результате гематогенного, лимфогенного или лимфогематогенного рассеивания микобактерий и образования множественных туберкулезных очагов.

Хронический диссеминированный туберкулез легких обычно развивается медленно в результате повторных волн лимфогематогенной диссеминации, которые своевременно не диагностируют. При очередной волне диссеминации свежие очаги появляются в ранее неизмененных, интактных участках легкого, т. е. там, где кровоток в начале заболевания был менее нарушен. Повторные волны диссеминации обусловливают ≪поэтажное≫ расположение очагов в обоих легких. Первыми поражаются верхушечный и задний сегменты. Без лечения хронический диссеминированный туберкулез постепенно прогрессирует и трансформируется в фиброзно-кавернозный. Осложненное течение с развитием казеозной пневмонии может привести к быстрому прогрессированию заболевания и часто ведет к смерти больного.

Этиотропная терапия обычно вызывает частичное рассасывание туберкулезных очагов. Большинство очагов уплотняется и инкапсулируется, а диффузные фиброзные изменения в легких со временем становятся более выраженными.

Клиническая картина. хронического диссеминированного туберкулеза легких зависит от фазы туберкулезного процесса и его давности. При обострении появляются слабость, повышение температуры тела, ухудшается аппетит и снижается масса тела. Больные отмечают тахикардию и кашель — чаще сухой, иногда с небольшим количеством мокроты. При затихании воспалительной реакции заболевание протекает почти бессимптомно. Однако такое мнимое благополучие не бывает продолжительным: через некоторое время процесс обостряется вновь. Частый симптом –одышка. Характерными признаками хронического диссеминированного туберкулеза легких являются западение над- и подключичных пространств. Фиброзные изменения верхних долей

обоих легких, деформация бронхов и хронический бронхит обусловливают укорочение легочного звука над верхними отделами грудной клетки, нередкое появление сухих хрипов.

В период обострения могут выслушиваться немногочисленные влажные хрипы. Над нижними отделами грудной клетки в связи с эмфиземой обнаруживают тимпанический легочный

звук и ослабленное дыхание. Каверны при хроническом диссеминированном туберкулезе часто ≪немые≫, т. е. при перкуссии и аускультации их не выявляют.

Диагностика:

-

Анамнестические данные (вакцинация и ревакцинация БЦЖ, контакт с больным туберкулезом, сведения о перенесенном в прошлом первичном туберкулезе, обнаружение внелегочных очагов туберкулезного поражения). Существенное значение придают выявлению факторов внешней и внутренней среды, подавляющих противотуберкулезный иммунитет.

-

Проба Манту с 2 ТЕ. У больных с неосложненным течением подострого и хронического диссеминированного туберкулеза реакция на туберкулин умеренно выраженная, нередко нормергическая, при осложненном течении чувствительность к туберкулину снижается.

-

Общий клинический анализ крови. При прогрессировании заболевания развиваются лейкопения и тромбоцитопения.

-

Общий анализ мочи. Определяют белок.

-

Иммунологическое исследование у больных острым милиарным туберкулезом нередко выявляют значительное уменьшение популяции Т-лимфоцитов (особенно субпопуляции Т-хелперов) и падение их функциональной активности, которую оценивают по реакции бласттрансформации лимфоцитов.

-

Бактериологическое исследование мокроты. У больных подострым и хроническим диссеминированным туберкулезом МБТ в мокроте выявляют при прогрессировании специфического процесса и возникновении полостей распада в легких.

-

Культуральное исследование. В целом МБТ обнаруживают примерно у половины больных диссеминированным туберкулезом легких.

-

ПЦР – диагностика.

-

Фибробронхоскопия нередко обнаруживает множественные туберкулезные бугорки на слизистой оболочке бронхов.

-

Исследование ФВД. Выявляет вентиляционные нарушения в основном рестриктивного характера. Они обусловлены распространенными морфологическими изменениями в легких и туберкулезной интоксикацией. При обследовании больных обычно отмечают увеличение частоты дыхания, уменьшение ЖЕЛ, снижение содержания кислорода в артериальной и венозной крови. Коэффициент использования кислорода значительно ниже нормы.

Дифференциальная диагностика:

Саркоидоз легких: а) системность поражения, б) доброкачественное течение, в) рентгенологически - очаги в средних и нижних отделах легких, тени корней расширены с 2-х сторон, г) отрицательная или слабоположительная проба Манту, д) биопсия - саркоидная гранулема (без экссудативного воспаления и казеоза), е) бронхоскопия, консультация окулиста (саркоидные гранулемы), ж) повышение

ангитензинпревращающего фермента, количества В- лимфоцитов, гиперкальциемия, з) БАЛ - лимфоцитоз, к) радиоизотопные исследования - накопление галия 67 в легких.

Очаговая двухсторонняя пневмония: а) начало острое, б) высокая температура, кашель с мокротой, выражена интоксикация, в) физикально - сухие и влажные хрипы, шум трения плевры, г) посев мокроты - рост неспецифической флоры, д) очаги в средних и нижних отделах легких, под действием АБТ быстро рассасываются, е) как правило, значительные изменения в общем анализе крови.

Лечение

Больные с диссеминированным туберкулезом легких госпитализируются в стационар противотуберкулезного профиля. Специфическая химиотерапия назначается и контролируется фтизиатром. При впервые выявленном диссеминированном туберкулезе легких, независимо от формы, назначается рифампицин, изониазид и этамбутол (или стрептомицин); при массивном бактериовыделении или тяжелом течении добавляется четвертый препарат - пиразинамид.

Активная терапия продолжается до рассасывания очагов диссеминации, прекращения выделения микобактерий и закрытия каверн. После этого, еще 6-9 месяцев, лечение осуществляется двумя противотуберкулезными антибиотиками (изониазид+этамбутол, изониазид+пиразинамид или изониазид+рифампицин). В схему лечения острого диссеминированного туберкулеза легких включают кортикостероиды (преднизолон) и иммуномодуляторы (препараты тимуса, альфа интерферон).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения РФ

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

Утверждаю:

Заведующий кафедрой

Профессор___________С.Н. Скорняков

«30» августа 2017 г.

Билет №7

-

Понятие о туберкулезе как общем инфекционном процессе.

Туберкулез — хроническое инфекционное заболевание, при котором могут поражаться все органы и ткани человека, но чаще легкие. Ряд особенностей отличает туберкулез от других инфекций.

Прежде всего это выраженный полиморфизм клинико-морфологических проявлении туберкулеза и хроническое волнообразное его течение с чередованием вспышек и ремиссий.

Этиология. Туберкулез вызывает кислотоустойчивая микобактерия туберкулеза, открытая Кохом (1882). Различают четыре типа микобактерий: человеческий, бычий, птичий и холоднокровных. Для человека патогенны два первых типа. Для микобактерий туберкулеза характерен оптимальный рост в условиях большого насыщения тканей кислородом, чем определяется частое поражение легких. Вместе с тем возможен рост палочки при отсутствии кислорода (факультативный анаэроб). Для микобактерий туберкулеза характерны крайне выраженная изменчивость — существование ветвистых, коккообразных, L-форм, которые под влиянием химиопрепаратов могут терять клеточную стенку и длительно персистировать в организме.

Источником инфекции при туберкулезе является больной человек,

выделяющий микобактерии туберкулеза в окружающую среду. Микобактерии

туберкулеза находятся в мокроте, моче, фекалиях, поте, слезах, слюне.

Основной путь передачи инфекции – воздушно-капельный, воздушнопылевой.

Сушествуют и другие пути передачи туберкулезной инфекции –

пищевой, водный, контактный.

Определенного инкубационного периода при этой болезни нет. У

инфицированного человека существует очаг дремлющей инфекции, возбудитель

находится в виде маловирулентной безоболочечной формы. Микобактерии, в

организме человека, сохраняют жизнеспособность в течение всей жизни

инфицированного, не причиняя ему вреда. К клинически выраженному

заболеванию могут привести неблагоприятные факторы внешней среды,

появление тяжелых сопутствующих заболеваний или новое инфицирование

высоковирулентным штаммом.

Патогенез. Проникновение микобактерий в организм происходит аэрогенно или алиментарным путем и ведет к инфицированию, появлению латентного очага туберкулеза, определяющего становление инфекционного иммунитета. В условиях сенсибилизации организма происходит вспышка процесса с экссудативной тканевой реакцией и казеозным некрозом. Смена гиперергии иммунитетом ведет к появлению продуктивной тканевой реакции, образованию характерной туберкулезной гранулемы, фиброзу ткани. Постоянная смена иммунологических реакций (гиперергия—иммунитет—гиперергия) — характерная черта туберкулезного процесса, волнообразного течения заболевания с чередованием вспышек и ремиссий.

Туберкулезная инфекция с самого начала протекает вяло и многие признаки

заболевания прогрессируют постепенно. Самочувствие заболевшего долгое

время не нарушено. Постепенно появляется общая немотивированная слабость.

Исчезает аппетит, снижается масса тела. Возникает одышка при незначительных

физических усилиях. Кашель в виде сухого покашливания без отхождения

мокроты. Отмечается лихорадочный блеск в глазах. Отмечается частая смена

настроения – от повышенной возбудимости до потери интереса к окружающей

среде. Туберкулез обычно принимает маску какого – либо хронического

неспецифического заболевания.

Диагностика – самый простой метод диагностики туберкулеза –

флюорография (рентгенологическое исследование). Другой способ

диагностики туберкулеза – проба Манту (при обследовании детей).

Лечение рифампицин, изониазид и этамбутол (или стрептомицин); при массивном бактериовыделении или тяжелом течении добавляется четвертый препарат - пиразинамид.

-

Очаговый туберкулез легких: патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение.

Очаговый туберкулез легких — клиническая форма туберкулеза, которая является условным собирательным клинико-морфологическим понятием. К нему относят различные по патогенезу, морфологическим и клинико-рентгенологическим проявлениям поражения туберкулезной этиологии, при которых диаметр каждого патологического образования не более 12 мм,

Патогенез и патологическая анатомия. Свежий очаговый туберкулез — самая ранняя, начальная форма вторичного туберкулеза у человека, который в прошлом был инфицирован

МБТ и перенес первичный период инфекции. Свежий очаговый туберкулез может возникнуть в результате повторного экзогенного поступления в организм вирулентных МБТ (экзогенная суперинфекция).

Другой путь его развития — реактивация эндогенной туберкулезной инфекции в старых остаточных посттуберкулезных изменениях — обызвествленных первичных очагах и/или кальцинатах.

Необходимым условием развития вторичного очагового туберкулеза является ослабление противотуберкулезного иммунитета, сформировавшегося во время первичного периода туберкулезной инфекции. Ослаблению противотуберкулезного иммунитета способствуют переутомление и недоедание, психические и физические травмы, а также острые и хронические заболевания, нарушающие клеточный метаболизм. Вероятность развития вторичного туберкулеза увеличивается при гормональной перестройке организма, а также на фоне лечения иммунодепрессантами.

Воспалительная реакция при очаговом туберкулезе может приобретать хроническое течение. Постепенно вокруг отдельных очагов формируется фиброзная или гиалиновая капсула — это очаги Ашоффа—Пуля.

Разные формы легочного туберкулеза в процессе обратного развития могут трансформироваться в хронический очаговый туберкулез. Хронический очаговый туберкулез чаще имеет благоприятное течение. Признаки активного туберкулезного воспаления в очагах постепенно исчезают, а грануляционная ткань появляется.

Клиническая картина. У части больных свежий очаговый туберкулез проявляется быстрой утомляемостью и пониженной работоспособностью, снижением аппетита, небольшим уменьшением массы тела. Возможны раздражительность, небольшая потливость. Температура тела во второй половине дня иногда может повышаться до субфебрильной. Эти изменения обусловлены туберкулезной интоксикацией. Симптомы поражения органов дыхания бывают редко.

Диагностика.

-

Туберкулинодиагностика (проба Манту с 2 ТЕ) у больных очаговым туберкулезом не позволяет заподозрить активный туберкулезный процесс. Ответная реакция на внутрикожное введение 2 ТЕ при очаговом туберкулезе чаще умеренно выраженная, т. е. нормергическая. Она практически не отличается от реакции здоровых людей, инфицированных МБТ. Определенную диагностическую ценность имеет подкожное введение туберкулина (проба Коха). У больных активным очаговым туберкулезом оно может вызвать общую и очаговую

реакции, которые регистрируют при появлении характерных изменений в клинических, лабораторных и рентгенологических данных через 48—72 ч после введения туберкулина.

-

Бактериоскопию и культуральное исследование (посев) мокроты или бронхиального содержимого проводят не менее 3 раз.

-

Рентгенологическое исследование. Самые ранние рентгенологические проявления свежего очагового туберкулеза легких могут быть обнаружены при КТ. Они представлены локальной нежной сетчатостью, обусловленной внутридольковым бронхитом или лимфангитом. На рентгеновском снимке обычно видна небольшая группа очаговых теней малой интенсивности, округлой формы, с нечеткими контурами. Размеры теней преимущественно средние и крупные — от 4 до 12 мм. Заметна тенденция к их слиянию. Очаги, имеющие такое отображение на рентгенограмме, нередко называют мягкими.

Лечение активного очагового туберкулеза легких проводится в противотуберкулезном стационаре, неактивного – в амбулаторных условиях под наблюдением фтизиатра.

Стандартный режим химиотерапии предусматривает назначение не менее трех противотуберкулезных препаратов (рифампицин, изониазид, пиразинамид, этамбутол) на срок 2-3 месяца. В начальном периоде также может применяться стрептомицин. В фазе продолжения, которая длится 4-6 месяцев, оставляют прием двух препаратов (рифампицин+изониазид, изониазид+этамбутол). Общая длительность терапии очагового туберкулеза легких составляет 6-9 месяцев, а у отдельных пациентов – до одного года. Реабилитация после курса лечения осуществляется в условиях противотуберкулезного санатория.

Исход очаговой формы туберкулеза легких, как правило, благополучный. В результате полноценного лечения свежие очаги полностью рассасываются, наступает полное клиническое излечение. При хроническом течении очагового туберкулеза возможен переход в менее прогностически благоприятные формы (инфильтративную, кавернозную, диссеминированную). Чаще всего исходом служит пневмосклероз с формированием очагов фиброза или кальциноза. Такие пациенты в течение 1—2 лет нуждаются в проведении химиопрофилактики. Наибольшую сложность представляет лечение устойчивых к химиопрепаратам случаев. Профилактика очагового туберкулеза легких состоит в проведении рентгенологического обследования населения, санпросветработы, повышении неспецифической резистентности организма. В сокращении числа случаев вторичного туберкулеза легких большое значение имеет вакцинопрофилактика.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения РФ

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

Утверждаю:

Заведующий кафедрой

Профессор___________С.Н. Скорняков

«30» августа 2017 г.

Билет №8

-

Эпидемиологические особенности туберкулеза. Источники, механизмы и пути передачи туберкулезной инфекции.

Туберкулез – это хроническая инфекция с длительным периодом выделения

возбудителя, многообразием клинических проявлений, поражением различных

органов и систем.

Источником инфекции при туберкулезе является больной человек,

выделяющий микобактерии туберкулеза в окружающую среду. Микобактерии

туберкулеза находятся в мокроте, моче, фекалиях, поте, слезах, слюне.

Микобактерии чрезвычайно устойчивы во внешней среде. Степень заразности

больного человека для окружающих во многом зависит от формы заболевания и

массивности бактериовыделения. Место проживания больного туберкулезом

человека, выделяющего микобактерии, называют очагом. Другим источником

заражения могут быть животные и, прежде всего, крупный рогатый скот.

Основной механизм передачи инфекции – аэрогенный, фекально-оральный ПУТИ - воздушно-капельный, воздушнопылевой; пищевой, водный, контактный.

-

Инфильтративный туберкулез легких: особенности клинического течения, рентгенсемиотика, дифференциальный диагноз, лечение.

Инфильтративный туберкулез легких представляет собой различные по клинико-рентгенологическим проявлениям, патоморфологической картине и протяженности поражения. С патогенетической точки зрения инфильтраты возникают как результат перифокального воспаления вокруг вновь образованного или обострившегося старого туберкулезного очага. В патоморфологическом отношении инфильтрат представляет собой сочетание центрально расположенного казеозного очага и окружающей его зоны перифокального воспаления с преимущественно экссудативным типом воспаления и наклонностью к быстрому распаду. По характеру рентгенологических изменений различают следующие виды инфильтратов:

1. Облаковидный — характеризуется наличием нежной слабоинтенсивной гомогенной тени с нечеткими размытыми контурами. Часто образуется распад. 2. Круглый — гомогенная тень слабой интенсивности с четкими контурами. Также возможно образование распада.

3. Лобит — обширный инфильтративный процесс, тень чаще всего негомогенного характера, с наличием одиночных или множественных полостей распада с возможным образованием больших и гигантских каверн. 4. Перисциссурит — обширная инфильтративная тень с наличием, с одной стороны четкого края, с другой — размытого. Такой характер поражения определяется поражением 1–2 сегментов вдоль междолевой плевры, иногда с накоплением выпота. Также может быть распад. 5. Лобулярный — негомогенная тень, представляет собой слившиеся крупные и мелкие очаги в один или несколько конгломератов, в центре которых часто выявляется распад в пределах 1–2 сегментов.

Клиника. Относительно слабая выраженность клинических проявлений чаще встречается у больных с бронхолобулярным или округлым инфильтратом. У них обычно наблюдаются повышенная утомляемость, снижение аппетита, эпизодические повышения температуры тела после физической нагрузки. Облаковидный инфильтрат с поражением одного или нескольких легочных сегментов и перисциссурит обычно характеризуются острым началом с выраженными симптомами интоксикации, небольшим кашлем с мокротой, иногда кровохарканьем. У больных с бронхолобулярным и округлым инфильтратом изменения в легких с помощью перкуссии и аускультации выявить часто не удается. Ранним симптомом прогрессирующего туберкулезного воспаления в легких является отставание пораженной половины грудной клетки при дыхании. У больных с облаковидным инфильтратом, перисциссуритом, а

тем более с лобитом объективное исследование органов дыхания позволяет выявить более грубые изменения. Над зоной поражения обнаруживают укороченный легочный звук, усиление голосового дрожания, везикобронхиальное дыхание. Иногда выслушивают немногочисленные влажные мелкопузырчатые хрипы, свидетельствующие о выраженности экссудативного компонента воспаления. Диагностика: Значимая информация может быть получена при туберкулиновой пробе Манту с 2 ТЕ. Реакция на туберкулин у больных с бронхолобулярным и округлым инфильтратом обычно положительная, нормергическая. Бактериологические исследования в диагностике инфильтративного туберкулеза легких имеют важное и часто решающее значение. Выделение МБТ с мокротой происходит у большей

части больных инфильтративным туберкулезом. В общем анализе мочи при резко выраженной интоксикации появляются белок, гиалиновые цилиндры. Дифференциальная диагностика. Инфильтративный туберкулез легких наиболее часто приходится дифференцировать с

неспецифической пневмонией, периферическим раком легкого, эозинофильным инфильтратом, пневмомикозами, инфарктом или ателектазом легкого, осложненного пневмонией. При неспецифической пневмонии начало заболевания, в отличие от инфильтративного туберкулеза, более острое, с быстрым повышением температуры тела до 39—40 °С, ознобом, головной болью, адинамией, болью в груди и суставах. Часто поражаются верхние дыхательные пути. Больные жалуются на кашель, сухой или с выделением слизистой мокроты. В легких можно выслушать сухие и влажные хрипы. Изменения гемограммы более выражены, чем при туберкулезе. При лобарной пневмонии с интенсивным и относительно гомогенным затемнением доли легкого и выраженной реакцией плевры рентгенологическая картина может быть похожаоблаковидный или лобарный туберкулезный инфильтрат. При дифференциальной диагностике туберкулезного инфильтрата и периферического рака легкого обращают внимание на длительность курения, профессиональные вредности, рецидивирующие бронхиты и пневмонии, ранее перенесенный туберкулез легких с остаточными посттуберкулезными изменениями. Периферический рак легкого может длительнодавать клинических симптомов. Нередко даже большие округлые периферические опухоли диаметром 5—7 см и более обнаруживают внезапно при флюорографическом или другом рентгенологическом исследовании. Из различных вариантов периферического рака легкого чаще встречается узловой рак. На рентгенограммах он характеризуется относительно равномерной тенью средней интенсивности с ровными или бугристыми контурамиОт тени опухоли в сторону плевры и легочной ткани могут отходить тяжи, образующие ≪корону опухоли≫. Клинические симптомы периферического рака легкого появляются лишь после того, как опухоль начинает распадаться, сдавливать и прорастать крупные бронхи, грудную стенку или метастазировать.

Лечение. При выявлении инфильтративного туберкулеза лечение начинают в условиях стационара антибактериальными препаратами первого ряда с применением патогенетической терапии. Лечение больного проводится до полного рассасывания инфильтративных изменений, в среднем 9-12 мес, с последующими противорецидивными курсами химиотерапии в условиях диспансерного наблюдения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения РФ

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

Утверждаю:

Заведующий кафедрой

Профессор___________С.Н. Скорняков

«30» августа 2017 г.

Билет №9

-

Принципы обеспечения инфекционной безопасности в противотуберкулезном учреждении.

Инфекционный контроль ТБ - это система мероприятий, направленных на предотвращение распространения туберкулезной инфекции в организациях здравоохранения среди медработников и пациентов, находящихся в этих организациях.

Административные меры инфекционного контроля

Административные меры инфекционного контроля для организаций ПМП:

-

проводить скрининговый опрос всех посетителей для определения лиц, имеющих кашель более трех недель в максимально короткие сроки после их обращения в медицинскую организацию;

-

по возможности направлять лиц с подозрением на ТБ в отдельную зону ожидания с хорошей вентиляцией, открыть окно для проветривания;

-

обеспечить быстрое проведение обследования среди лиц с подозрением на ТБ в противотуберкулезных организациях, что снизит время нахождения опасного посетителя в медучреждении первичного звена и поможет быстрее установить правильный диагноз;

-

объяснить кашляющим пациентам необходимость прикрывать рот салфеткой в момент кашля;

-

в случае выявления у пациента кислотоустойчивых бактерий в мокроте методом простой бактериоскопии его необходимо обеспечить марлевой (одноразовой хирургической) маской и обязать не снимать ее, пока он находится в медицинской организации (маски помогают уменьшить распространение МБТ от пациента другим людям, поскольку они задерживают крупные влажные частицы близи рта и носа).

Инженерные меры инфекционного контроля за состоянием окружающей среды

Инженерные меры инфекционного контроля направлены на снижение концентрации МБТ в воздухе либо путем их уничтожения, либо удаления из воздуха в помещении.

Меры контроля над состоянием окружающей среды (инженерные меры) предоставляют собой вторую линию обороны для предупреждения распространения ТБ. Если меры административного контроля являются недостаточными, применяемые меры контроля за состоянием окружающей среды не исключают риск распространения ТБ.

Меры контроля за состоянием окружающей среды включают вентиляцию и ультрафиолетовое облучение.

Контролируемая естественная вентиляция помогает снизить риск распространения ТБ. Вентиляция - это движение воздуха в здании или замена воздуха в здании воздухом, поступающим извне. Когда свежий воздух попадает в помещение, он разбавляет концентрацию частиц, содержащих микобактерии туберкулеза, содержащихся в воздухе в помещении.

Для уменьшения риска инфицирования ТБ необходимо открывать двери и окна для подачи воздуха внутрь помещения. Контролируемая вентиляция означает использование мер для того, чтобы двери и окна находились в положении, обеспечивающем усиление вентиляции. В поликлиниках необходимо выделить специальные ходы и кабинеты для осмотра подозрительных на ТБ пациентов с максимальной естественной вентиляцией, что помогает снизить риск распространения ТБ.

Помимо этого для обеспечения вентиляции и распределения воздуха можно использовать вентиляторы, которые обеспечивают направление потока воздуха в направлении от пациента.

Забор мокроты на ТБ необходимо всегда производить либо на открытом воздухе, либо в особом помещении, без доступа других людей, но не в малых помещениях, таких как туалеты и т.п.

Ультрафиолетовое бактерицидное облучение может дополнять меры по вентиляции помещения там, где это возможно. Эксплуатация бактерицидных облучателей должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями, указанными в паспорте и инструкции по эксплуатации. К эксплуатации бактерицидных установок не должен допускаться персонал, не прошедший необходимый инструктаж.

Необходимо периодически осуществлять очистку отражающих поверхностей облучателей и колбы лампы от пыли. Удаление пыли должно проводиться не реже 1 раза в месяц протиранием ламп 70% раствором этилового спирта (3 грамма на лампу в мес.), при обязательном отключении от сети бактерицидной установки. Применение для очистки бактерицидных ламп воды, растворов мыла или других моющих средств недопустимо, на поверхности лампы остается микроскопическая пленка, способная снижать мощность бактерицидного ультрафиолетового излучения.

Индивидуальная защита органов дыхания медицинского персонала

Одним из факторов, уменьшающих риск инфицирования работников здравоохранения и других посетителей медицинской организации, является регулярный контролируемый прием ПТЛС пациентами. При правильном контролируемом лечении пациента в отсутствии резистентности инфекционная опасность резко снижается уже через 2 недели после начала лечения. Выполнение полного курса контролируемого лечения позволит избежать развития мультирезистентности туберкулеза и предотвратить распространение инфекции.

Для медицинского персонала противотуберкулезных организаций при непосредственном контакте с пациентами-бактериовыделителями необходимо использование специальных респираторов (не хирургических масок) с защитой не менее 95% (т.е. эффективность фильтра респиратора задерживать частицы размером 0,3 микрона составляет 95%). Использование индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов) эффективно при полном выполнении мер административного контроля, а также при наличии в организации эффективной вентиляции и ультрафиолетовых излучателей. Респираторы относительно дороги и требуют специального оборудования для регулярного тестирования их правильного ношения. Их применение следует ограничивать зонами с высоким уровнем риска - в закрытых отделениях туберкулезных больниц, диагностических кабинетах или в специальных центрах для лечения пациентов с эпидемиологически опасными формами туберкулеза.

Хирургические маски из ткани или бумаги не защищают тех, кто их носит, от вдыхания микобактерий туберкулеза. Фактически ношение таких масок медработником может способствовать развитию ложного чувства безопасности. Хирургические маски используются для пациентов с бактериовыделением при необходимости выхода из палаты либо отделения.

Профилактика возникновения и распространения внутрибольничного туберкулеза включает множество составляющих компонентов, имею- щих различную значимость и требующих взаимодействия и сотрудни- чества специалистов всех уровней и профилей: врачебного и среднего медицинского персонала, работников технических и вспомогательных служб, администрации лечебно-профилактической организации. В зарубежной практике система профилактических и противоэпиде- мических мероприятий, которая разрабатывается и внедряется силами специалистов лечебно-профилактической организации, носит название «инфекционный контроль». Применительно к противотуберкулезным лечебно-профилактическим организациям данная система предусмат- ривает иерархическое разделение функций и полномочий различных групп специалистов, ответственных за разные направления деятель- ности учреждения в виде мер управленческого (административного), инженерно-технического характера и мероприятий по индивидуальной респираторной защите медицинского персонала. На протяжении по- следних лет данная система была успешно внедрена рядом противоту- беркулезных учреждений Российской Федерации и стран СНГ и пока- зала свою эффективность в отношении предотвращения заболеваний туберкулезом сотрудников лечебно-профилактических организаций. Управленческие (административные) мероприятия включают динами- ческую оценку риска внутрибольничной передачи туберкулеза в каждом конкретном лечебно-профилактическом учреждении и разработку пла- нов (программ), методических документов, рекомендаций по организа- ции профилактических и противоэпидемических мероприятий, адапти- рованных к конкретным условиям. Планы (программы) подлежат систе- матическому анализу и коррекции с учетом изменения эпидемиологичес- кой ситуации на территории, профиля и структуры учреждения, контин- гентов пациентов, внедрения новых методов лечения и диагностики и т. д. Основная цель административных мероприятий системы инфекционно- го контроля направлена на предотвращение и максимальное ограничение неконтролируемого образования инфекционного аэрозоля в местах пре- бывания заразных больных, а также максимальное снижение вероятности контакта с инфекционными аэрозолями пациентов, персонала и посетите- лей. Практически данные мероприятия направлены на первое звено эпи- демического процесса – контроль за источниками инфекции в госпиталь- ных условиях. Основное их содержание заключается в построении системы изоляционно-ограничительных мероприятий, основанных на разделении потоков пациентов и материалов с различной степенью эпидемиологичес- кой опасности; применении принципов «зонирования» в учреждении; ис- пользовании бактериовыделителями барьерных средств защиты органов дыхания (хирургических масок); обучении персонала и пациентов. Инженерно-технические меры инфекционного контроля являются одной из важных составляющих программы и направлены на второе звено эпидемического процесса – разрыв механизма передачи инфек- ции с использованием различных инженерно-технических устройств. Содержание инженерных мер заключается в реализации необходимых дезинфекционных мероприятий, обеспечивающих уничтожение (и/или снижение концентрации) микобактерий в воздухе, на объектах внешней среды, а также в биосубстратах от пациентов. Индивидуальная респираторная защита Всеобщая восприимчивость населения к туберкулезу, отсутствие стой- кого иммунитета как после вакцинации, так и после перенесенного за- болевания, сохраняющаяся возможность повторного заболевания, в том числе на фоне приема противотуберкулезных препаратов, существенно ограничивают возможность эффективно влиять на третье звено эпи- демического процесса – восприимчивый организм. Профилактическое применение противотуберкулезных препаратов также в полной мере не защищает от заболевания. Поэтому в качестве дополнительной меры защиты персонала, находящегося в зонах высокого риска инфицирова- ния, предусмотрено использование барьерных средств защиты органов дыхания (сертифицированных респираторов FFP2-FFP3 классов). Дан- ная мера не влияет на восприимчивость к туберкулезной инфекции, но, создавая дополнительный механический барьер, препятствует проник- новению инфицированного воздуха в дыхательные пути персонала, ра- ботающего в зонах высокого риска.

-

Казеозная пневмония: факторы риска, патогенез, варианты течения, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение, прогноз.

Казеозная пневмония — клиническая форма, характеризующаяся развитием в легких воспалительной реакции с преобладанием творожистого некроза (казеификация), причем специфические изменения по величине занимают объем доли и более.

При быстром разжижении казеозных масс формируется гигантская полость или множественные небольшие каверны.

Клиническая картина казеозной пневмонии определяется тяжелым синдромом интоксикации и выраженными бронхолегочными проявлениями заболевания, дыхательной недостаточностью, глубокими нарушениями всех функциональных систем гомеостаза, а также быстрым прогрессированием и нередко летальным исходом.

Течение казеозной пневмонии часто осложняется вторичной неспецифической патогенной флорой, легочным кровотечением, спонтанным пневмотораксом. В структуре клинических форм встречается в 5—15% случаев.

Патогенез и патоморфология. Казеозная пневмония — клиническая форма туберкулеза легких, относящаяся к вторичному периоду туберкулезной инфекции, которая может быть самостоятельным заболеванием при экзогенной суперинфекции, развиваться при прогрессировании диссеминированного и инфильтративного или быть осложнением фиброзно-кавернозного туберкулеза легких.

В патогенезе казеозной пневмонии ведущую роль играет исходный иммунодефицит, развитию которого в значительной степени способствуют тяжелые сопутствующие заболевания (ВИЧ-инфекция, диабет, наркомания, алкоголизм и др.), психический стресс, недостаточность питания и др.

В развитии казеозной пневмонии определенное значение имеет наследственный фактор, характеризующийся фенотипом HLA — A3, В8, В15 и Cw2 и изоформой гаптоглобина 22, реализующий себя в низкой способности к реакциям клеточного иммунитета на микобактериальные антигены и тяжелым течением заболевания.

В противоположность развитию инфильтративного туберкулеза, который протекает с преобладанием продуктивной или экссудативной воспалительной реакции, воспалительный процесс при казеозной пневмонии всегда идет с преобладанием творожистого некроза (казеоз), который развивается очень быстро и сопровождается разрушением легочной паренхимы и других структур, попадающих в зоны некроза.

Образуются обширные долевые и лобарные поражения с крайне слабой воспалительной реакцией окружающих тканей.

Следует также отметить, что в сохранившейся легочной паренхиме просветы альвеол заполнены гомогенной эозинофильной массой, в которой располагается большое количество крупных макрофагов с пенистой цитоплазмой. Такое состояние легочной ткани приводит к апневматозу и развитию дыхательной недостаточности.

При этом также поражаются внутригрудные лимфатические узлы и происходит генерализация инфекции, что определяет своеобразный характер морфологических изменений, характерных для иммунодефицита.

Нарастание казеозного некроза, который быстро, иногда в течение двух – трех недель, распространяется на все большие участки легочной ткани, нередко сопровождается секвестрацией некротизированных участков легкого.

Образуются секвестрирующие полости неправильной формы с неровными и нечетко контурированными краями или гнойным размягчением казеозных масс и кавернами разнообразной величины — от мелких размеров до гигантских; формируется «разрушенное легкое».

В процесс обязательно вовлекаются висцеральный и париетальный листки плевры с формированием плевральных казеозных наслоений.

При казеозной пневмонии наряду с развитием творожистого некроза имеется системное поражение микроциркуляторного русла продуктивного характера со стороны кровеносной и лимфатической системы легких и других органов, а также тромбогеморрагические изменения, ведущие к ишемии и быстрому развитию параспецифических токсико-аллергических реакций. Развивается синдром системной воспалительной реакции, или сепсиса, что в клинике проявляется инфекционно-токсическим шоком.

Заживление казеозной пневмонии проблематично и возможно только при хирургическом удалении пораженных участков легкого.

Клиническая картина казеозной пневмонии проявляется внезапным острым началом и быстрым бурным течением. В этих случаях речь идет об остро возникающих пневмонических процессах, которые у ряда больных чрезвычайно скоро после их возникновения дают распад и бронхогенное обсеменение.

Иногда удается установить связь с какой-то исходной формой, чаще инфильтративной и диссеминированной. Однако в большинстве случаев это невозможно и речь идет о впервые выявленной казеозной пневмонии.

У больных казеозной пневмонией выражены синдром интоксикации и бронхолегочные проявления заболевания. Синдром интоксикации характеризуется повышением температуры тела до 39—40 °С, которая носит постоянный характер.

Отмечаются также потеря аппетита вплоть до анорексии, диспепсические явления, снижение массы тела на 10—20 кг и более, слабость вплоть до адинамии, что напоминает картину тяжелого сепсиса.

Больные жалуются на боль в груди, одышку, кашель с мокротой, иногда окрашенной в ржавый цвет.

Физикально уже в первые дни заболевания определяются обширные участки интенсивного притупления легочного звука, бронхиальное дыхание с крепитирующими хрипами большой высоты и звучности.

Кроме синдрома интоксикации и «грудных» проявлений заболевания, выявляются симптомы, свидетельствующие о дыхательной недостаточности: одышка, тахикардия, цианоз слизистых губ, кончика носа, гипоксемия и гиперкапния (Р02 < 80 и РС02 > 45 мм рт.ст.).

У части больных процесс в легких осложняется кровохарканьем, легочным кровотечением и спонтанным пневмотораксом.

Трудности диагностики казеозной пневмонии на первых неделях заболевания определяются еще и тем, что при быстром формировании казеозного некроза его распад появляется только к концу 1-й и в начале 2-й недели заболевания.

Уже в этот период заболевания клиническая картина начинает меняться: мокрота становится гнойной, зеленоватой, державшаяся раньше в пределах 39—40 °С температура тела теряет постоянный характер и начинает давать ремиссии; общее состояние больного становится тяжелым, резко нарастает слабость, появляются профузные поты, лицо становится бледным и цианотичным.

Аускультативно выслушиваются бронхиальное дыхание и большое количество звонких разнокалиберных влажных хрипов. При этом у больных казеозной пневмонией появляются функциональные признаки диффузного поражения миокарда.

Гипоксия вызывает дистрофические изменения миокарда с развитием сердечной недостаточности (эти изменения надо учитывать, хотя в ряде случаев ЭКГ в покое не обнаруживает отклонений от нормы).

Развивается инфекционно-токсический шок, представляющий непосредственную угрозу жизни больного и требующий интенсивной терапии и реанимации.

У больных казеозной пневмонией почти в 2/3 случаев выявляется неспецифическая патогенная микрофлора, которая более чем у 60% больных в основном состоит из грамположительных кокков, грамотрицательных палочек и грибов.

В клинической картине заболевания у этих больных особенно резко выражен интоксикационный синдром и бронхолегочные проявления заболевания с сильным продуктивным кашлем и обильным выделением большого количества зловонной мокроты.

В периферической крови выявляется высокий нейтрофильный лейкоцитоз, который может достигать 20- 109/л и более. При прогрессирующем течении число лейкоцитов падает ниже нормы.

Нередко отмечается эозинофилия, нейтрофилез с левым сдвигом до 15—20% с токсической зернистостью и появлением юных форм.

Обязательным признаком казеозной пневмонии является выраженная лимфопения, которая встречается практически в 100% случаев. СОЭ колеблется в пределах 40—60 мм/ч.

Туберкулиновые реакции по пробе Манту с 2 ТЕ ППД-Л практически у всех больных отрицательные или слабоположительные. Это свидетельствует о том, что при выраженном иммунодефицитом состоянии у больных казеозной пневмонией кожные реакции ГЗТ резко снижены и высоко коррелируют со сниженными иммунологическими тестами (РБТЛ с ППД и ФГА), поэтому в диагностическом плане они мало информативны.

Отрицательная анергия по кожным туберкулиновым реакциям, выраженная лимфопения в периферической крови и обширность рентгенологически определяемых изменений в легких указывают на тяжесть заболевания и характеризуют неблагоприятный прогноз заболевания.

МБТ в первое время (I —2 нед) почти всегда отсутствуют и обнаруживаются только с появлением распада легочной ткани. Бактериовыделение носит массивный характер и выявляется как методом микроскопии по Цилю-Нельсену, так и при посеве мокроты на питательные среды. При этом более чем в 50% случаев выявляется лекарственная устойчивость МБТ к противотуберкулезным препаратам, а у 1/3 больных — множественная лекарственная устойчивость.

Ренгенологическая картина. Казеозная пневмония, как правило, поражает целую долю или целое легкое. Отмечаются смещение органов средостения в пораженную сторону, сужение межреберных промежутков и высокое стояние купола диафрагмы на той же стороне, что в значительной степени обусловлено апневматозом и гиповентиляцией.

Существенным рентгенологическим признаком казеозной пневмонии является наличие множественных деструкций легочной ткани или больших и гигантских каверн (более 4 см в диаметре), а также наличие очагов бронхогенного обсеменения в нижних отделах на стороне поражения и другом легком.

Рентгенологические

изменения более чем у 50% больных носят

двухсторонний характер и проявляются

обширными интенсивными затемнениями

верхних долей легких с множественными

деструкциями и очагами бронхогенного

обсеменения в нижних отделах легких.

Диагноз казеозной пневмонии ставят на основании комплексных клинико-рентгенологических и микробиологических исследований, где преимущество отдают выявлению МБТ при микроскопии мокроты в клинико-диагностических лабораториях.

Обширные казеозно- деструктивные поражения легких и тяжелые клинические проявления заболевания при поступлении больных в противотуберкулезный стационар в значительной степени связаны с поздней диагностикой казеозной пневмонии на этапах стационарного лечения в лечебных учреждениях общей медицинской сети.

Дифференциальный диагноз про – водят в первую очередь с крупозной пневмонией, инфарктом легкого и нагноительными процессами в легких.

Лечение проводят в стационаре противотуберкулезного учреждения в отделении интенсивной терапии на фоне гигиено-диетического режима. Лечебный и двигательный режим определяется состоянием больного. Лечебное питание соответствует диете № 11.

При поступлении в стационар основным в лечении больных казеозной пневмонией является купирование инфекционно-токсического шока и в первую очередь борьба с интоксикационным синдромом.

Применяют внутривенное введение кровезамещающих жидкостей, внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) и курсы плазмафереза; назначают антигипоксанты и антиоксиданты (цитохром С, веторон, витамин Е), гормоны (преднизолон по 15—20 мг) и иммуностимуляторы (лейкинферон, Т-активин).

Больные с казеозной пневмонией относятся к пациентам с высоким риском развития лекарственной устойчивости МБТ, поэтому в интенсивной фазе лечения им применяется Пб режим химиотерапии: изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол, канамицин, фторхинолон в течение 2—3 мес до получения данных лекарственной чувствительности. После этого проводят коррекцию химиотерапии.

Основные противотуберкулезные препараты, к которым выявлена лекарственная устойчивость МБТ, заменяют на резервные. Препараты, к которым сохранена чувствительность, остаются в режиме химиотерапии; комбинация лекарств состоит из 5—6 препаратов, а длительность основного курса лечения составляет не менее 12 мес.

Лечение больных казеозной пневмонией представляет большие трудности из-за морфологической необратимости специфических изменений, ведущих к полному разрушению пораженного легкого.

В связи с этим оперативные вмешательства как планового характера, так и экстренные по жизненным показаниям наряду с химиотерапией и патогенетической терапией должны рассматриваться как обязательный этап комплексного лечения больных казеозной пневмонией.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения РФ

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

Утверждаю:

Заведующий кафедрой

Профессор___________С.Н. Скорняков

«30» августа 2017 г.

Билет №10

-

Виды микобактерий туберкулеза, морфологическое строение, свойства.

Вызыв. туберкулёз виды микобак. объединены в комплекс М. tuberculosis, включающий М. tuberculosis, М. bovis. М. bovis BCG, М. africanum, М. microti, М. canettii. В последн. время к нему отнесены М. pinnipedii, М. саргае, филогенет. имеющие отношение к М. microti и М. bovis.Остальные микобакт., вызывающие разл. микобактериозы, отнесены к группе нетуберкулёзных микобактерий. Из этой гр. выделяют след. комплексы: М. avium, состоящий из М. avium, М. intracellulare, М. scrofulaceum; M.fortuitum вкл. подвиды M.fortuitum и М. chelonae, и М. terrae, включающий М. terrae, М. triviale и М. Nonchromogenicum.

Группа I - фотохромогенные микобактерии. К этой группе относят микобактерии, не пигментир. при выращивании в темноте, но приобретающие ярко-жёлтую или жёлто-оранжевую пигментацию после выдерживания на свету. Потенциально патогенные штаммы, относ. к этой группе. - М. asiaticum, М. kansasii, М. marinum, М. simiae. Среди микобактерий этой группы есть как быстрорастущие (М. marinum), так и медленно растущие (М. asiaticum, М. kansasii). Наибольшую клин. значимость в нашей стране имеет вид М. kansasii, встреч. в водоёмах. Штамм М. kansasii (М. luciflavum) вызывает заб. у людей. На яичной среде растёт в виде шероховатых или гладких колоний. На сегодняшний день описаны 2 варианта М. kansasii: оранжевый и белый. При введении морским свинкам М. kansasii вызывают инфильтраты и уплотнение региональных лимф.узлов.

Группа II - скотохромогенные микобактерии (от греческого слова scotos — темнота)

К этой группе относят микобактерии, образующие пигмент в темноте. В эту группу входят М. aquae (М. gordonae) и М. scrofulaceum. М. scrofulaceum относят к потенциально патогенным видам. На яичной среде бактерии этого вида растут в виде гладких или шерохов. колоний оранжев. цвета. Морфол. микобактерии имеют палочковидную форму, короткие или длинные. У детей вызывают поражение лимф. узлов и легких. М. aquae (М. gordonae) относят к сапрофитным скотохромогенным микобак.. На яичной среде растут в виде оранжевых колоний при температуре 25-37 °С. Морфол. микобакт. палочковидной формы и умеренной длины (>5 мкм). Обнаружены в водоёмах.

Группа III - нефотохромогенные микобактерии