- •Часть 1

- •Практикум

- •Часть 1

- •Оглавление

- •Введение

- •Тема 1 простейшие

- •1.1. Типы организации простейших

- •И сравнение их с организацией многоклеточных

- •1.2. Жизненные циклы простейших и сравнение их с циклом многоклеточных

- •Бесполое размножение простейших

- •Половой процесс у простейших

- •Ядерные циклы

- •Жизненные циклы

- •1.3. Архитектоника простейших

- •1.4. Вопросы для самоконтроля

- •2.1. Симметрия в строении губок

- •2.2. Симметрия гидроидов

- •2.3. Симметрия сцифомедуз

- •2.4. Симметрия коралловых полипов

- •2.5. Симметрия гребневиков

- •2.6. Экологическое значение симметрии губок и кишечнополостных

- •2.7. Вопросы для самоконтроля

- •3.1. Симметрия турбеллярий

- •3.2. Архитектоника паразитических плоских червей

- •3.3. Архитектоника круглых червей

- •3.4. Вопросы для самоконтроля

- •Тема 4 метамерия низших беспозвоночных, аннелид и моллюсков

- •4.1. Метамерия как особый вид симметрии

- •Основные определения

- •4.2. Метамерия у простейших, кишечнополостных и низших червей

- •4.3. Метамерия олигомерных аннелид и моллюсков

- •4.4. Вопросы для самоконтроля

- •Тема 5 метамерия полимерных аннелид

- •5.1. Ларвальная и постларвальная метамерия

- •5.2. Теории метамерии аннелид

- •5.3. Гетерономная метамерия аннелид

- •5.4. Вопросы для самоконтроля

- •Тема 6 метамерия трилобитов и хелицеровых

- •6.1. Гетерономная метамерия и отделы тела членистоногих

- •6.2. Метамерия трилобитов

- •6.3. Метамерия скорпионов

- •6.4. Меиамерия других хелицеровых

- •6.5. Вопросы для самоконтроля

- •7.1. Метамерное строение головы ракообразных

- •7.2. Метамерия груди и брюшка низших ракообразных

- •7.3. Метамерия брюшка ракообразных

- •7.4. Метамерии высших ракообразных

- •7.5. Эволюция метамерии ракообразных

- •7.6. Вопросы для самоконтроля

- •8.1. Метамерия головы многоножек и насекомых

- •8.2. Метамерия туловища многоножек

- •8.3. Метамерия туловища насекомых

- •8.4. Возникновение крыльев у насекомых

- •8.5. Особенности строения брюшка у крылатых насекомых

- •8.6. Вопросы для самоконтроля

- •Тема 9 диссимметрия у первичноротых

- •9.1. Предварительные замечания

- •9.2. Проявления диссимметрии у червей

- •9.3. Проявления диссимметрии у членистоногих

- •9.4. Отдельные проявления диссимметрии у моллюсков

- •9.5. Диссимметрия гастропод (gastropoda)

- •9.6. Вопросы для самоконтроля

- •Литература

3.2. Архитектоника паразитических плоских червей

Симметрия ленточных червей довольно сложна и разнообразна. У членистых форм сколекс благодаря расположению своих ботридий, хоботков и прочих прикрепительных органов обладает либо 4-лучевой симметрией (Tetraphyllidea – рис. 19, A; Tetrarhynchidea), либо 2-лучевой (Diphyllidea, многие Pseudophyllidea, Cyclophyllidea, рис.19, Б и В); реже (у специализованных форм) он принимает какую-либо иную форму. Нервный аппарат сколекса (рис. 18, Б), даже 4-лучевого, всегда обладает 2-лучевой симметрией. Стробила бывает сплющена дорсовентрально, но спинная и брюшная стороны проглоттид мало различаются между собой, в силу чего можно было бы говорить о 2-лучевой симметрии стробилы. Однако здесь 2-лучевая симметрия нарушается строением полового аппарата и расположением полового отверстия (или половых отверстий); последнее лежит чаще всего на брюшной стороне или на одном из боковых краев проглоттиды. В силу этого проглоттиды в первом случае приобретают двустороннюю симметрию, во втором становятся даже диссимметричными. Во внутреннем строении наиболее интересна симметрия нервного аппарата (рис. 18). В туловище многих цестод мы находим две пары спинных продольных стволов, одну пару боковых и две пары брюшных, т.е. те же пять пар стволов и в том же расположении, как у наиболее типичных из бескишечных турбеллярий. Другими словами, мы наблюдаем здесь сочетание 2-лучевой симметрии с 8-лучевой. Иногда встречается и 12 продольных стволов, что изредка наблюдается и у Turbellaria Acoela (удвоение боковых нервных стволов). Наряду с этим у некоторых других цестод (например, Moniezia из отряда Cyclophyllidea) встречается и 6 продольных стволов (одна пара спинных, одна – боковых и одна – брюшных), как у большинства турбеллярий и трематод. Господствующим типом симметрии во всех этих случаях является 2-лучевая.

Значительное развитие лучевой симметрии у ленточных червей исторически является отчасти вторичным, будучи связано с их эндопаразитическим образом жизни и отсутствием подвижности. Однако такое усиление лучевой симметрии могло произойти у цестод лишь благодаря наличию благоприятной почвы – слабо еще закрепленной двусторонней симметрии турбеллярий.

Утрата почти всеми ленточными червями способности к правильному поступательному движению ставит перед нами еще один вопрос. Из-за отсутствия поступательного движения цестоды лишены переднего и заднего концов в физиологическом смысле этого слова. Относительно них мы можем говорить лишь о сравнительно-анатомически переднем и заднем концах тела. Другими словами, возникает вопрос: который из концов тела ленточных червей гомологичен переднему концу тела турбеллярий. На этот счет до последнего времени существовали два взгляда: классическая теория, поддерживаемая большинством авторов, считает сколекс передним концом, R. Moniez считал его задним концом.

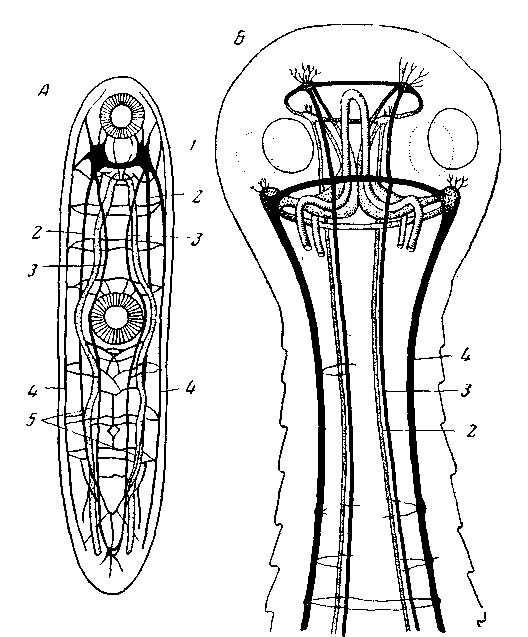

Рис. 18. Симметрия нервного аппарата паразитических платод

А – Distomum isostomum (Dlgenea), вид со спинной стороны (из Hanstrom); Б – сколекс Moniezia expansa (Cestodes Cyclophyllidea) (из Fulmnann)

1 – мозг; продольные нервные стволы: 2 – брюшные; 3 – спинные;

4 – боковые; 5 – ветви кишечника

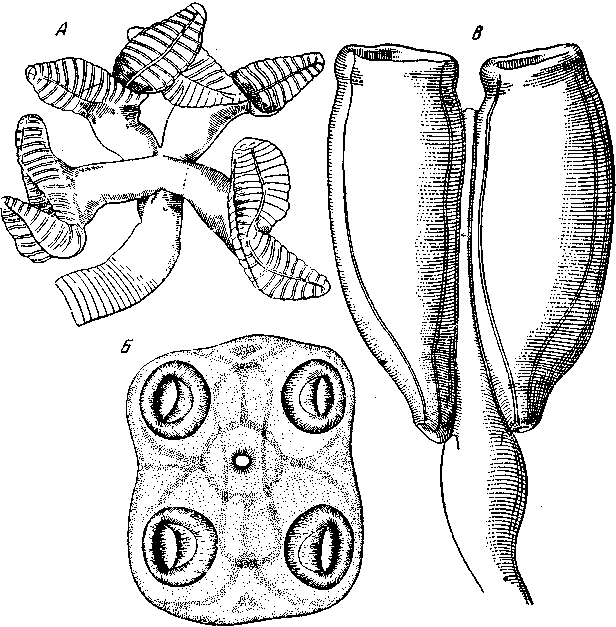

Рис. 19. Форма симметрии сколекса у ленточных червей

А –4-лучевая симметрия Echinobotlirium flexile (Tetraphylliclea) (из Fuhrmann); Б – 2-лучевая симметрия в сочетании с неполной 4-лучевой у Тaeniarhynchus saginatu s (Cyclophyllidea), вид косо с полюса (по Скрябину и Шульцу): В – чистая 2-лучевая симметрия у Bothridium pithonis (Pseuclophyllidca) (из Fuhrmann)

Какие же данные существуют за или против гомологии сколекса переднему концу тела турбеллярий? В пользу наличия такой гомологии многие авторы приводили мощное развитие нервного аппарата сколекса, приравнивая его мозгу турбеллярий. Однако многие Monogenea обладают и на заднем конце тела сильно развитым прикрепительным аппаратом, нервный аппарат которого превосходит по своему объему мозг этих форм. Поэтому, если мы представим себе, что сколекс является не передним, а задним концом тела, то его сложный нервный аппарат легко признать новообразованием, вызванным возникновением мощного прикрепительного аппарата. При отсутствии или слабом развитии последнего, как, например, у Аmphilina, центральный нервный аппарат развит на обоих концах тела более или менее одинаково. Таким образом, на основании строения нервного аппарата сказать, который из концов тела является у цестод передним, всегда затруднительно.

Внутри класса цестод гомологии концов тела довольно ясны благодаря наличию у личинок всех цестод одинаково расположенных крючков. У метамерных форм крючки всегда располагаются на конце тела, противоположном месту образования сколекса. Расположение крючков у личинок Cestodaria показывает, что у Amphilina гомологичным сколексовому является тот конец тела, который несет хоботок, у Gyrocotyle – тот, который несет присоску.

Личинки цестодарий, Amphilina и Gyrocotyle, так называемые ликофоры (рис. 20, Б), несут на одном конце тела по десять крючьев, на другом (сколексовом) – скопление одноклеточных желез.

Решающим является сравнение цестод с Monogenea, проведенное С. Janicki (1920) и Б.Е. Быховским (1937). Все личинки Monogenea имеют на заднем конце тела прикрепительный диск, вооруженный несколькими парами крючьев (рис. 20, В). Крючья эти вполне сходны с личиночными крючьями цестод, и за пределами обеих сравниваемых групп подобные крючья не встречаются. Первая личинка (онкосфера, корацидий) метамерных ленточных червей несет три пары таких же крючьев, которые, при ее превращении в следующую личиночную стадию (процеркоид, цистицеркоид), попадают в конец тела, противоположный сколексу. Очень часто этот отдел тела принимает вид более или менее обособленного хвостового придатка, церкомера. Сама собой напрашивается гомология крючконосного церкомера личинок цестод заднему прикрепительному диску личинок Monogenea, откуда прямо вытекает гомология сколекса переднему концу тела Monogenea и турбеллярий (рис. 20, 21).

Выделительный аппарат большинства цестод очень напоминает таковой прямокишечных, причем изгиб главных стволов, у всех Rhabdocoela приходящийся на область мозга, у цестод имеет место в сколексе.

Рис. 20. Примитивные цестоды

и сравнение их личинки с личинкой \ Monogenea

Таким образом, передним концом цестод несомненно является их сколексовый конец, и в этом отношении права классическая теория. В силу этого все цестоды, развивающиеся при помощи цистицеркоида или цистицерка, с момента метаморфоза и отпадения церкомера лишаются своего заднего конца. То же происходит с другими цестодами с момента отпадения первой зрелой проглоттиды.

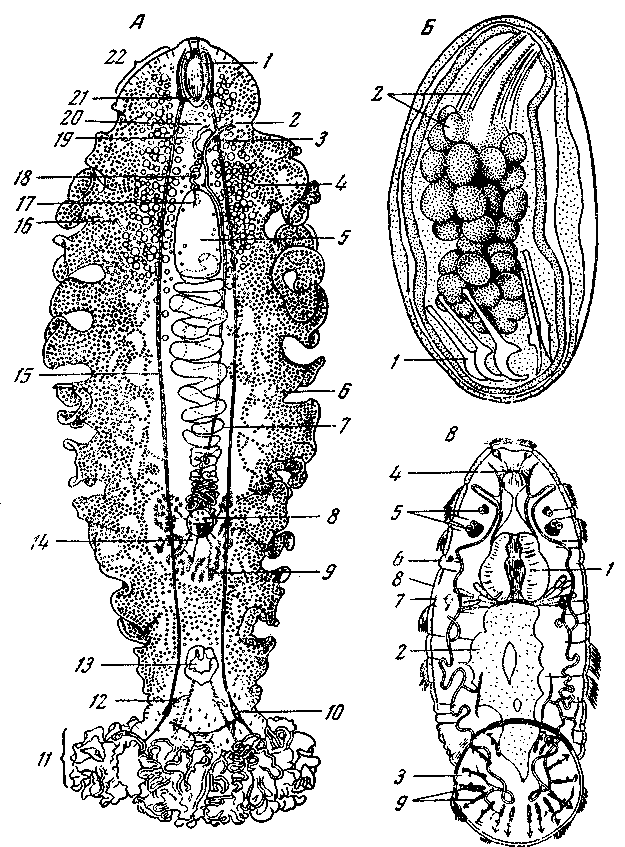

Рис. 21. Схема типов развития

цестод (по Быховскому,

слегка

видоизменено)

1 – Pseudophyllidea; 2 – Tetraphyllidea (Proteocephalldae);

3–5 – Cyclophyllidea