- •Оглавление

- •Базы данных/Управление данными Олейник а.Г.

- •Базы данных. Реляционная модель данных: базовые понятия. Целостность бд.

- •Транзакции в базах данных. Управление транзакциями (конфликты, блокировка, сериализация)

- •Функциональные зависимости в данных. Нормализация данных. Нормальные формы (1нф-4нф)

- •Информационные сети/сети эвм и телекоммуникаций Шишаев м.Г.

- •Основные задачи уровня канала данных в сетях эвм и методы их решения

- •Сравнительная характеристика методов коммутации: каналов, сообщений, пакетов. Коммутация в сетях атм

- •Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Состав уровней взаимодействия. Протокол уровня и межуровневый интерфейс

- •Маршрутизация в сетях эвм, типология алгоритмов маршрутизации

- •Методы аналоговой и дискретной модуляции и мультиплексирования

- •Компьютерная графика/Компьютерная геометрия и графика Рыженко а.А.

- •Алгоритмы заливки замкнутых областей

- •Виды компьютерной графики. Цветовые модели. Кодирование цвета

- •4. Корпоративные ис Маслобоев а.В.

- •Принципы организации и функционирования управляющих информационно-вычислительных систем

- •Технологии построения распределенных вычислительных систем (rpc, com, corba)

- •Типовые компоненты информационных систем, базовые логические архитектуры ис

- •6. Методы оптимизации Македонов р.А.

- •Классификация оптимизационных задач и способов их решения

- •7. Мультимедиа технология Вицентий а.В.

- •Классификация и области применения мультимедиа приложений

- •8. Надежность, эргономика и качество асОиУ/Надежность ис Тоичкин н.А.

- •Виды резервирования систем. Постановка задачи оптимального резервирования. Подходы к решению задачи оптимального резервирования

- •Классические методы расчета надежности

- •Система показателей надежности: показатели безотказности, сохраняемости, ремонтопригодности, долговечности

- •9. Операционные системы Шишаев м.Г.

- •Основные принципы организации файловых систем unix: пространство имен; структура записи каталога; структура описателя файла (inod-а); выделение блоков

- •Понятие операционной системы (ос). Основные функции ос. Классификация ос

- •Принципы организации системы прерывания программ. Векторное прерывание. Программное управление приоритетом

- •Концепция и принципы организации виртуальной памяти. Задачи управления виртуальной памятью. Страничный обмен

- •10. Организация эвм и систем/Архитектура эвм и систем Шишаев м.Г.

- •Архитектура эвм. Программная модель процессора. Режимы адресации памяти

- •Защищенный режим работы процессоров Intel: концепция, основные понятия, техника формирования физического адреса

- •Архитектура эвм с общей шиной. Принцип действия синхронных и асинхронных шин. Примеры и характеристика шин ввода-вывода

- •12. Представление знаний в ис Фридман а.Я.

- •14. Проектирование асоиу/Проектирование ис Тоичкин н.А.

- •Понятие жизненного цикла информационной системы. Модели жизненного цикла ис

- •Структурный и объектно-ориентированный подходы к проектированию программного обеспечения

- •15. Системное по Ломов п.А.

- •Основные этапы компиляции программ

- •Способы задания формальных языков. Классификация грамматик по Хомскому

- •16. Системы искусственного интеллекта/интеллектуальные информационные системы Фридман о.В.

- •Подходы к построению систем ии (логический, структурный, эволюционный, имитационный). Архитектура и основные составные части систем ии

- •17. Теоретические основы автоматизированного управления Малыгина с.Н.

- •Понятие автоматического и автоматизированного управления. Классификация систем автоматизированного управления

- •18. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы/Вероятность и статистика Селякова с.В.

- •Основные понятия и определения теории вероятностей. Законы распределения случайной величины. Характеристики случайной величины

- •Основные понятия и определения математической статистики. Типичные задачи математической статистики. Проверка правдоподобия гипотез

- •19. Теория игр и исследование операций Степенщиков д.Г.

- •Смешанное решение матричной игры

- •20. Теория информационных процессов и систем Быстров в.В.

- •Нечеткие множества: основные понятия, базовые операции

- •Основные принципы моделирования (виды подобия), классификация моделей

- •Система (понятие, определение, классификация, большие и сложные системы)

- •21. Теория принятия решений Фридман а.Я.

- •2 Основных этапа многокритериальной оптимизации.

- •Аксиома Парето и эффективные варианты. Определение множества Парето в дискретном и непрерывном случаях

- •Количественная оценка эффективности решений: функция полезности

- •22. Технология программирования Тоичкин н.А.

- •Рекурсивные алгоритмы. Примеры рекурсивных алгоритмов

- •Анализ временной сложности (трудоемкости) алгоритмов

- •23. Численные методы/Вычислительная математика Малыгина с.Н.

- •Постановка задач аппроксимации функций одной переменной: Интерполирование алгебраическими многочленами.

- •Методы решения систем линейных алгебраических уравнений

Методы решения систем линейных алгебраических уравнений

-

План ответа:

Постановка задачи

Прямые методы (определение, примеры)

Итерационные методы (определение, понятие одношаговых и двухшаговых методов, условия окончания итераций, каноническая форма записи итерационных методов, понятие стационарных, нестационарных, явных и неявных методов, понятие матрицы перехода от n-ой итерации к (n+1)-ой, достаточное условие сходимости стационарных методов, необходимое и достаточное условие сходимости стационарных методов)

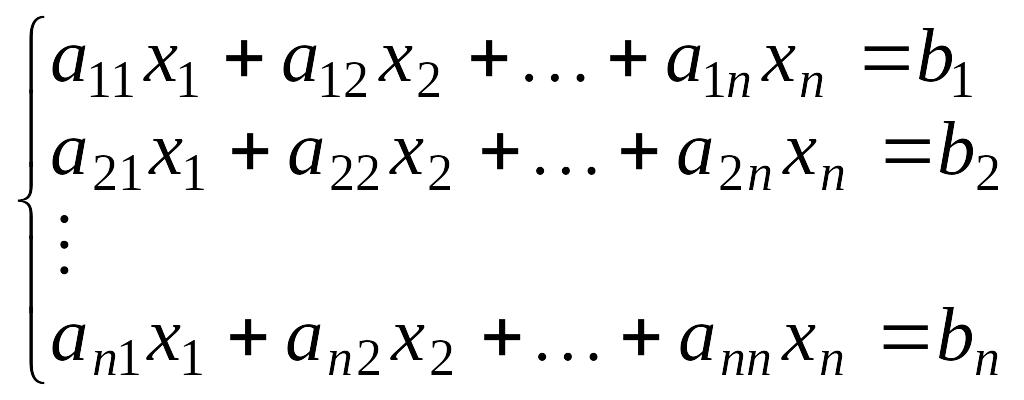

Рассмотрим задачу численного решения системы вида

(1)

(1)В матричном виде она записывается

Ax = b, (1а)

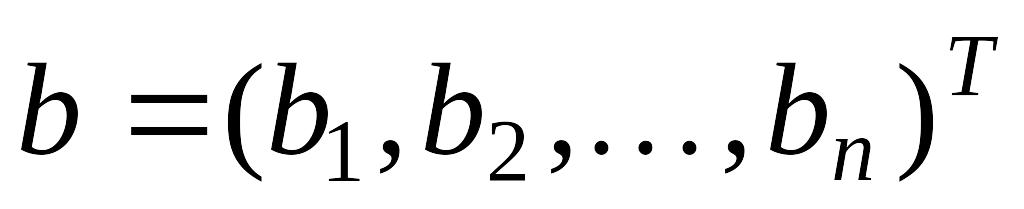

где

- вектор свободных членов;

- вектор свободных членов; - вектор неизвестных с вещественными

координатами;

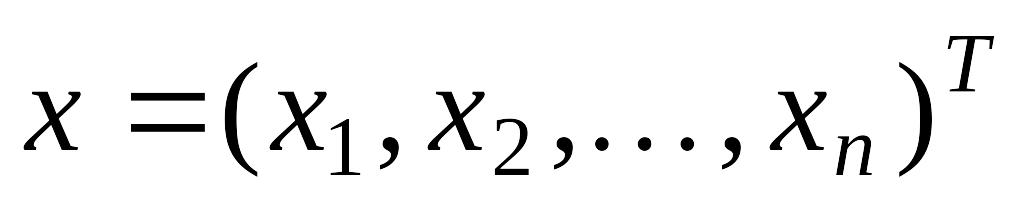

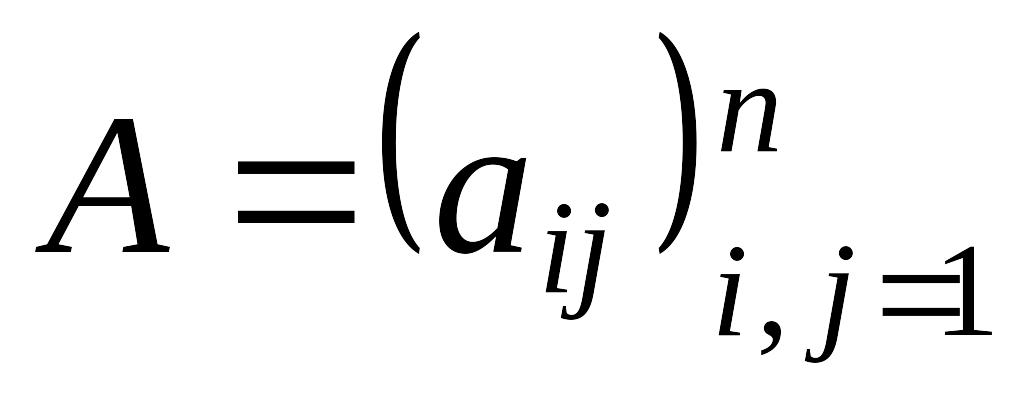

- вектор неизвестных с вещественными

координатами; - вещественная квадратная матрица

коэффициентов системы размерности

- вещественная квадратная матрица

коэффициентов системы размерности

.

.Будем предполагать, что определитель матрицы A отличен от нуля. Тогда для каждого вектора b система (1) имеет единственное решение.

Для решения таких систем можно использовать как прямые, так и итерационные методы.

Прямые методы позволяют за конечное число действий получить точное решение системы уравнений, если входная информация задана точно и вычисления ведутся без округления (напр., методы Гаусса, Крамера и т.п.).

Итерационный метод позволяет найти приближенное решение системы путем построения последовательности приближений (итераций), начиная с некоторого начального приближения. Само приближенное решение является результатом вычислений, полученным после конечного числа итераций.

Перейдем к общему описанию метода итераций для решения СЛАУ. Будем рассматривать систему

(1)

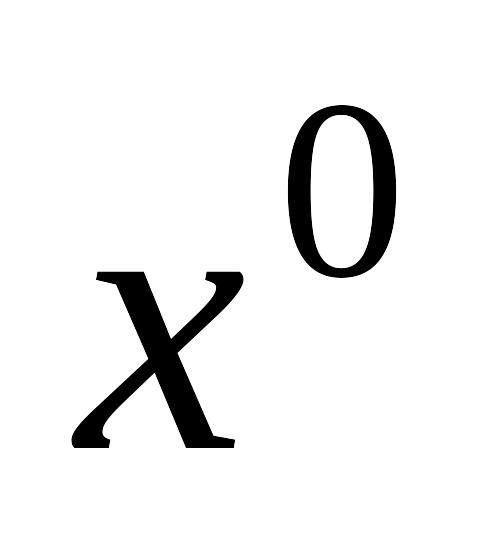

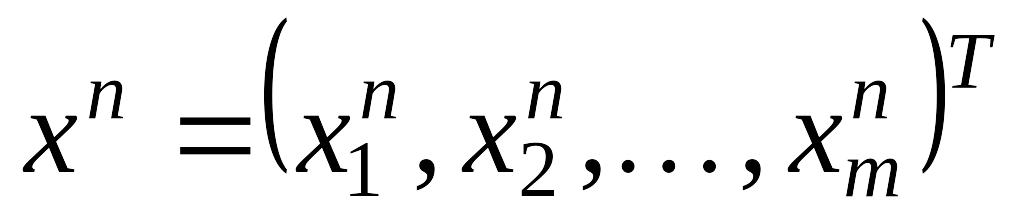

(1)Для ее решения выбирается некоторое начальное приближение

,

и последовательно находятся приближенные

решения (итерации) уравнения (5.1).

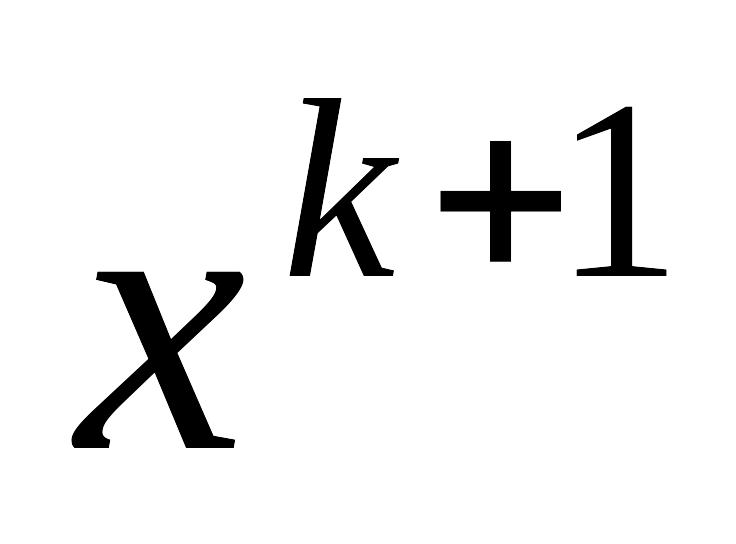

Значение итерации

,

и последовательно находятся приближенные

решения (итерации) уравнения (5.1).

Значение итерации

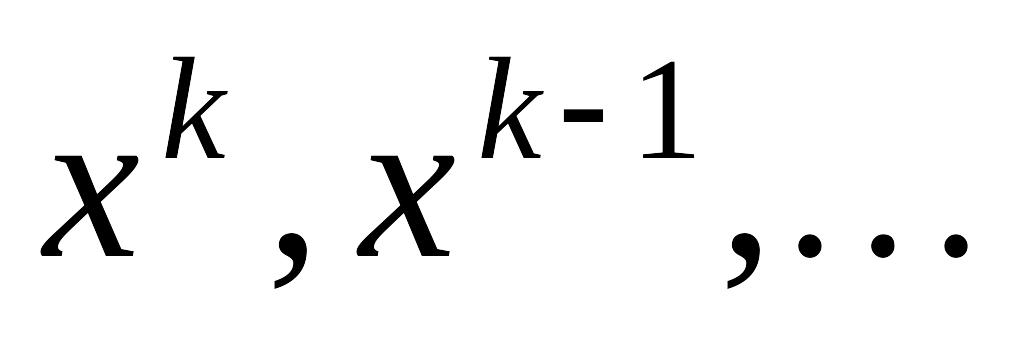

выражается через известные предыдущие

итерации

выражается через известные предыдущие

итерации

.

.В дальнейшем верхний индекс будет указывать номер итерации, т.е.

,

где

,

где

- n-ая итерация i–той

компоненты вектора x.

- n-ая итерация i–той

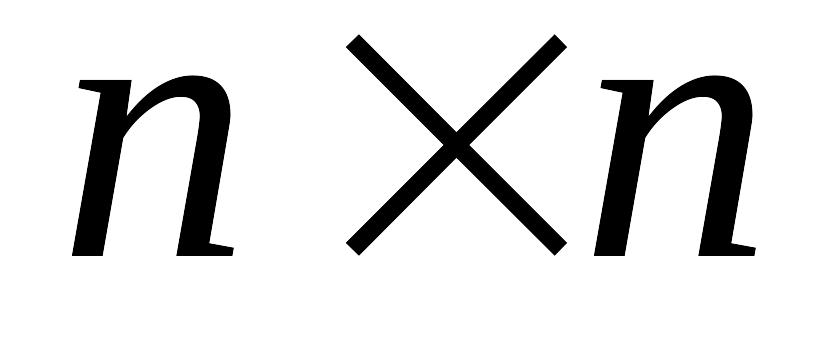

компоненты вектора x.Определение 1 Если при вычислении используется только одна предыдущая итерация

,

то итерационный метод называют

одношаговым (или двухслойным)

методом; если же

выражается через две итерации

и

,

то итерационный метод называют

одношаговым (или двухслойным)

методом; если же

выражается через две итерации

и

,

то метод называют двухшаговым

(или трехслойным).

,

то метод называют двухшаговым

(или трехслойным).Окончание итераций определяется либо заданием максимального числа итераций

,

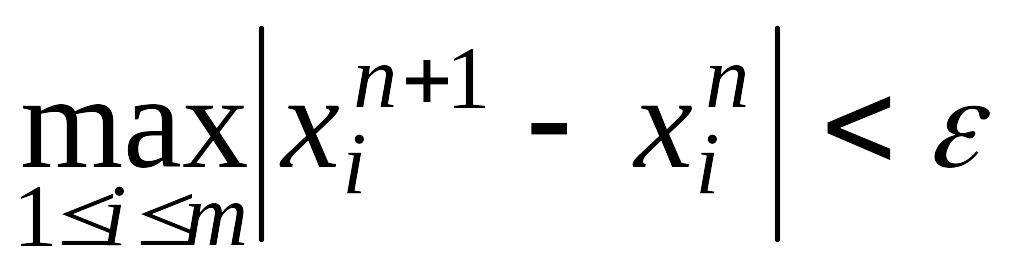

либо условием

,

либо условием , (2)

, (2)где > 0 – заданное число.

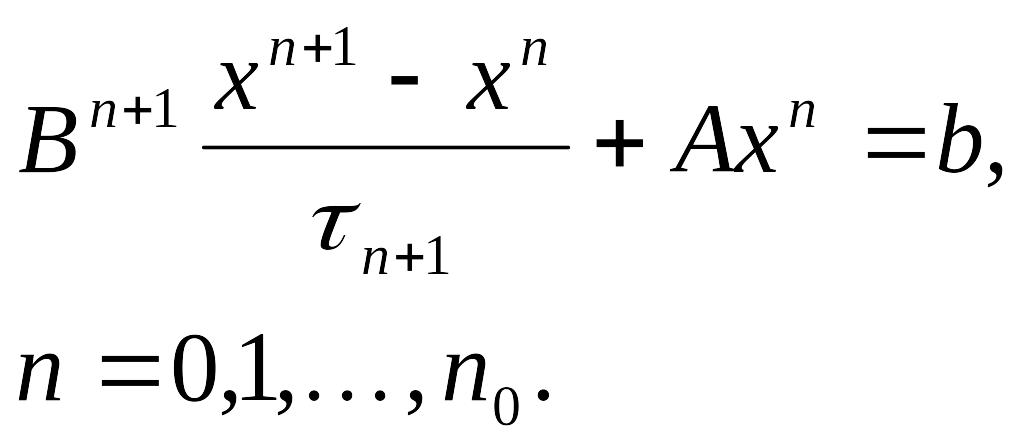

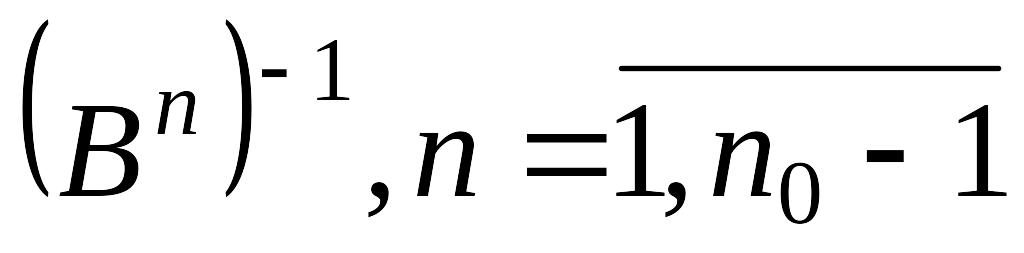

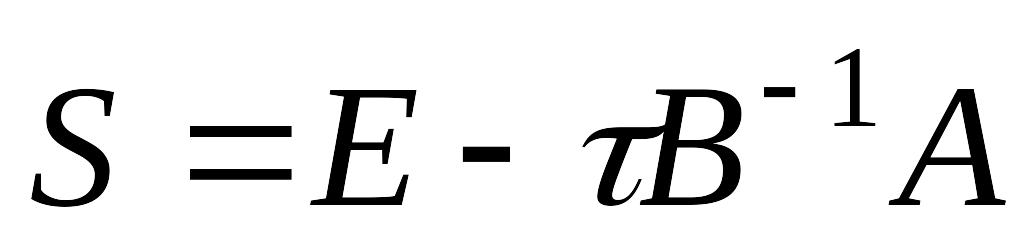

Определение 2. Канонической формой одношагового итерационного метода решения системы вида (5.1) называется его запись в виде

(3)

(3)Здесь

- матрица, задающая тот или иной

итерационный метод,

- матрица, задающая тот или иной

итерационный метод, - итерационный параметр,

- итерационный параметр, - вектор, полученный на n

– ой итерации.

- вектор, полученный на n

– ой итерации.Предполагается, что задано начальное приближение

и существует

и существует

.

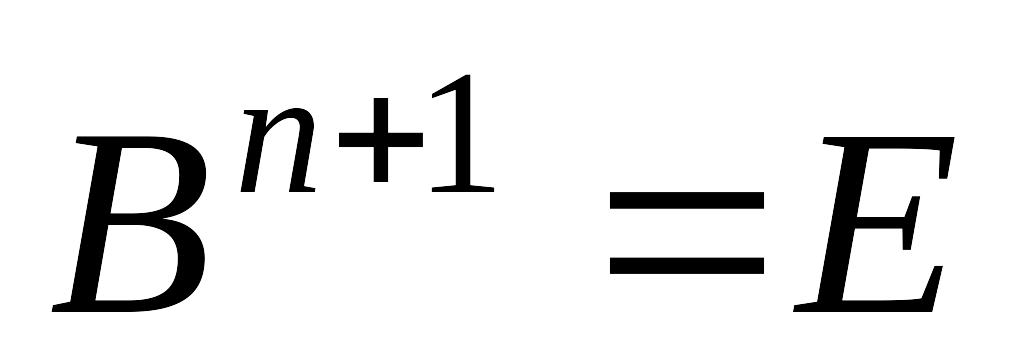

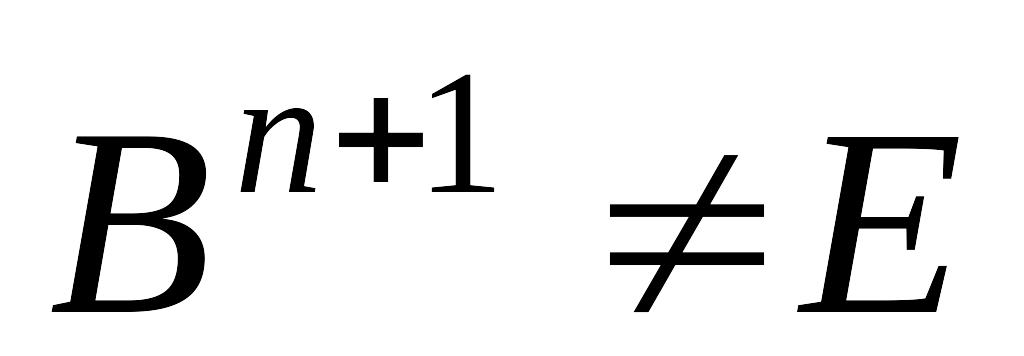

.Определение 3. Итерационный метод (3) называется явным, если

,

неявным, если

,

неявным, если

,

где E – единичная

матрица.

,

где E – единичная

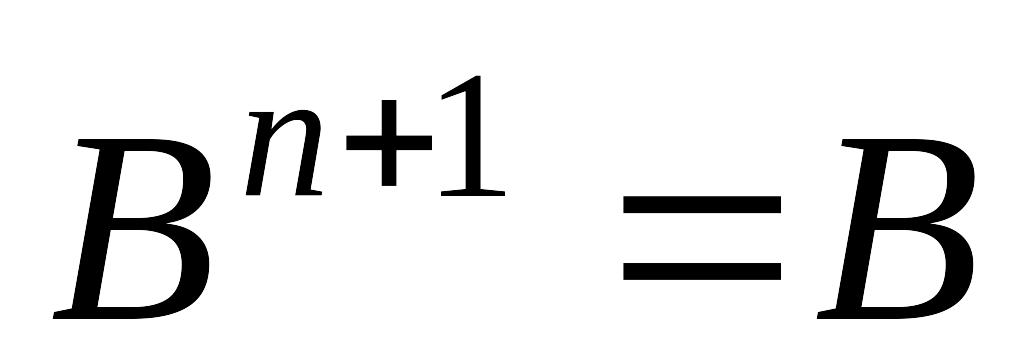

матрица.Определение 4. Итерационный метод (3) называется стационарным, если

и

и

,

т.е. не зависят от номера итерации, и

нестационарным – в противоположном

случае.

,

т.е. не зависят от номера итерации, и

нестационарным – в противоположном

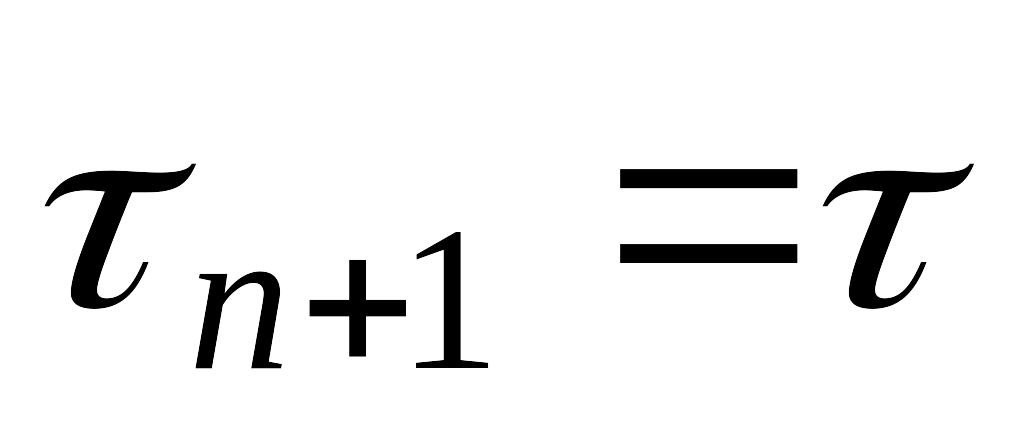

случае.Определение 5. Матрица

называется матрицей перехода от n-ой

итерации к (n+1)-ой.

называется матрицей перехода от n-ой

итерации к (n+1)-ой.Теорема 1. (Необходимое и достаточное условие сходимости)

Итерационный метод

сходится при любом начальном

приближении, тогда и только тогда,

когда все собственные значения матрицы

перехода S по модулю

меньше единицы.

сходится при любом начальном

приближении, тогда и только тогда,

когда все собственные значения матрицы

перехода S по модулю

меньше единицы.Теорема 2. (Достаточное условие сходимости)

Итерационный метод сходится при любом начальном приближении, если норма матрицы перехода S меньше единицы.