- •Раздел 1. Понятие социального управления на уровне

- •Тема 1. Персонал как объект социального управления………….6

- •Тема 2. Социальное развитие персонала как объект управления..26

- •Раздел 2. Опыт управления социальными процессами………….63

- •Тема 3. Отечественный опыт управления социальными

- •Тема 4. Зарубежный опыт управления

- •Раздел 3. Факторы социального развития персонала и управление социальными процессами………………………………………….112

- •Тема 5. Механизм управления социальными процессами в организации…………………………………………………………112

- •Раздел 1. Понятие социального управления на уровне организации и общества в целом. Тема 1. Персонал как объект социального управления.

- •1.1. Что такое социальное управление.

- •1.2. Виды социального управления.

- •1.3. Методы социального управления.

- •1.4. Понятие социальной системы. Основные подходы к теории социальных систем.

- •1.5. Организация как система.

- •Тема 2. Социальное развитие персонала как объект управления.

- •2.1. Свойства и особенности процесса развития социальных систем.

- •2.2. Параметры организации как социального объекта.

- •2.2.2. Степень формализации структуры организации.

- •2.2.3. Степень централизации.

- •2.3. Основные механизмы управленческого воздействия на социальные процессы.

- •2.3.1. Организационное управление.

- •2.3.2. Права человека.

- •2.3.3. Трудовые практики.

- •2.3.3.1. Наём и трудовые отношения.

- •2.3.3.2. Условия труда и социальная защита.

- •2.3.3.3. Социальный диалог.

- •2.3.3.4. Охрана труда и безопасность на рабочем месте.

- •2.3.3.5. Развитие человеческого потенциала и обучение на рабочем месте.

- •2.4. Работник предприятия как объект и субъект социального управления.

- •Раздел 2. Опыт управления социальными процессами. Тема 3. Отечественный опыт управления социальными процессами.

- •3.1. Значение национальной хозяйственной культуры в экономическом анализе.

- •Цивилизационно-экономический фактор.

- •3.1.4. Особенности отечественного опыта управления социальными процессами.

- •3.1.5. Перемены в политической и социально-экономической организации общества 90-х годов и отражение их результатов на социально-трудовых отношениях.

- •3.1.6. Регулирование социально-трудовых отношений: трудовое законодательство, социальное партнёрство, этика.

- •Тема 4. Зарубежный опыт управления социальными процессами.

- •4.1. Классовый конфликт в индустриальном обществе

- •4.2. Распределение социальной ответственности между государством, предпринимателем и наемными работниками.

- •4.3. Основные социальные модели.

- •Раздел 3. Факторы социального развития персонала и управление социальными процессами. Тема 5. Механизм управления социальными процессами в организации.

- •5.1. Организационная структура службы персонала по социальному развитию.

- •5.2. Основные элементы механизма управления социальными процессами в организации

- •5.3. Методы социального прогнозирования

- •5.4. Содержание и структура плана социального развития организации.

- •Библиографический список

Вертикальная дифференциация говорит о глубине организационной иерархии и обычно характеризуется количеством уровней управления. Следовательно, она является показателем степени и характера контроля над действиями подчиненных со стороны руководителей.

Например, высокая степень вертикальной дифференциации свидетельствует о стремлении руководства организации к минимизации числа подчиненных у руководителей низового звена и к созданию большого количества уровней контроля. Низкая степень вертикальной дифференциации характерна для небольших организаций, а в крупных организациях служит показателем слабого управленческого контроля, рассчитанного в основном на самоконтроль со стороны исполнителей.

Степень вертикальной дифференциации определяется показателем, который в теории организации носит название «объем управления» и равен числу подчиненных, находящихся в непосредственном подчинении у руководителя. Объем управления закладывается при проектировании организаций и зависит от степени зрелости подчиненных (степени профессионализма и желания выполнять порученные им задания) и необходимости проведения управленческого контроля. [70, C.285]

Пространственная дифференциация показывает степень пространственного разделения структурных единиц организации. Согласно мнению американских социологов Р. Холла, Дж. Хааса и Н. Джонсона, мерами пространственной дифференциации могут быть:

1) количество географических точек, где располагаются производства и службы организации;

2) среднее расстояние между расположенными по отдельности подразделениями организации;

3) численность работников, занятых в отдельно расположенных подразделениях, по сравнению с численностью административно-управленческого персонала. В целом сложность организации возрастает с увеличением количества пространственно разбросанных структурных организационных единиц. [70, C.286]

Интеграция — второй показатель сложности структуры организации — характеризует степень взаимосвязанности между отдельными структурными единицами в организации. Оценка этого показателя происходит по трем основным параметрам. [69, C.59]

1. Количество взаимосвязей между отдельными структурными единицами. Очевидно, что чем больше взаимосвязей между подразделениями, тем выше сложность организации. Например, лаборатория или отдел реагируют только на указания высшего руководства организации и при этом минимально контактируют с другими подразделениями (только ситуационные взаимодействия); этот вид интеграции не увеличивает сложности организации, так как количество взаимосвязей минимально и они легко контролируются. В то же время деятельность других подразделений может осуществляться только в ходе тесного взаимодействия с рядом подразделений. Перетекание материальных, информационных, финансовых, кадровых и прочих ресурсов предполагает наличие большого количества интеграционных связей. При интеграции такого рода сложность организации резко увеличивается.

2. Нормативная основа интеграционных связей является, прежде всего, показателем прочности связей. Нормы взаимоотношений, принятые в организации, могут быть жесткими, когда информация, передаваемая по каналам связи, обязательна для исполнения. Обычно такие связи формальные и легко выявляются в структуре организации; при этом степень интеграции возрастает, но носит официальный характер. Наоборот, изменчивость норм или их неофициальный характер, основанный на коалициях и неформальном лидерстве, увеличивают сложность организации и изменяют характер интеграции.

3. Характер интеграционных связей представляет собой показатель основного вида властного, информационного, культурного или какого-либо другого ресурса, который может быть передан через данную связь. Выделим основные типы связей по данному показателю:

интеграция на основе отношений власти и подчинения;

интеграция на основе материальной взаимозависимости;

интеграция на основе следования единым нормам (культурная интеграция);

интеграция на основе обмена информацией;

интеграция на основе неформальных отношений (уважения, духовной близости, родства, признания заслуг и т.д.).

Интеграция, основанная на различных по характеру связях, может в значительной степени повысить сложность организации.

2.2.2. Степень формализации структуры организации.

Организационные структуры бывают формальные и неформальные.

Формальная структура организации. Любая организация стремится к формализации своей структуры. Формальная структура организации представляет собой организационное построение, основанное на жесткой стандартизации организационных норм и отношений между отдельными структурными единицами.

Условия жесткой стандартизации норм и отношений состоят в существовании следующих моментов:

· обязательного для выполнения всеми участниками формального кодекса организации, в котором декларируются рамки организационных норм и тщательно разработанная система санкций, применяемых в случае их нарушения;

· иерархической системы ролей и статусов, жестко закрепленных за членами организации (выход за пределы роли ограничен соответствующими нормами и, по крайней мере, не поощряется);

· тщательно разработанной системы поощрений за выполненные задания;

· бюрократического аппарата для осуществления контроля и управления организацией и ее подразделениями;

· системы вертикальных коммуникаций, горизонтальные коммуникации слабо разработаны или отсутствуют.

Жёсткая формальная структура является для функционирования организации, по сути, идеальной. Об этом писали М. Вебер и Ф. Тейлор. Другое дело, что, как известно, идеалы в реальной жизни не достижимы, и поэтому жёстко формализованные структуры практически всегда спотыкаются о так называемый «человеческий фактор». Схему формальной структуры можно представить таким образом:

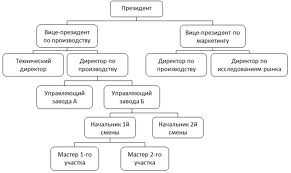

Рисунок 2. Линейная организационная структура. [88]

Как видно из рисунка, формальная структура организации представляет собой линейную схему, где все связи – вертикальные, и можно чётко проследить уровни управления, определить, кто кому подчиняется. И, если бы в реальной жизни всё именно так и функционировало бы, директорам и менеджерам не о чем было бы беспокоиться. Однако, в организациях, помимо формальной структуры, стихийно формируется и неформальная. Её можно представить, например, так:

Рисунок 3. Неформальная организационная структура.

Президент

Президент

Г

лавный

бухгалтер Вице-президент по маркетингу

лавный

бухгалтер Вице-президент по маркетингу

Вице-президент по производству

Д иректор

по производству Директор по маркетингу

иректор

по производству Директор по маркетингу

Т

ехнический

директор Управляющий завода А

ехнический

директор Управляющий завода А

У правляющий завода Б

Рассматривая рисунок неформальной структуры организации, можно увидеть, во-первых, что реальные связи между структурными элементами гораздо сложнее, нежели в линейной структуре. Т.е., в неформальной структуре все со всеми взаимосвязаны. Нет чёткого прохождения коммуникаций сверху вниз. Связи нелинейные, непрямые и неравнозначные. Вот, например, главный бухгалтер, или, как его назвали бы сегодня, финансовый директор, владеет всей финансовой информацией и распоряжается денежными потоками. Следовательно, он – лицо почти такое же влиятельное, как президент компании. В неформальной структуре главный бухгалтер имеет очень высокий статус.

Судя по рисунку, в компании большое влияние имеет вице-президент по маркетингу, т.к. в политике компании основной акцент делается на продажи. Видимо, этот вице-президент сумел организовать работу таким образом, что продажи повысились, и сегмент рынка этой компании увеличился. А вот производство продолжается традиционными способами, инновации внедряются с недостаточной скоростью, персонал не успевает повышать квалификацию в необходимом темпе. Поэтому вице-президент по производству занимает место в неформальной структуре не столь высокое, как его коллега по маркетингу. Впрочем, директора обоих подразделений между собой равны, ибо, как ни повышай продажи, если продукт не произведён, продавать будет нечего.

Важным лицом в компании является технический директор, т.к. от него зависит техническое обеспечение работы заводов. Он – опытный сотрудник с высокой мерой ответственности. Хорошие отношения с ним важны для обоих вице-президентов, для директоров по направлениям (особенно в производстве) и для управляющих заводов А и Б. Кстати, судя по всему, управляющий завода А имеет больший вес в компании, нежели его коллега на заводе Б. Это может быть потому, что завод А выпускает продукцию в больших объёмах и лучшего качества. Может быть потому, что продукт завода А для компании приоритетен. А может быть просто потому, что управляющий завода А дольше работает в компании и его хорошо знает весь топ-менеджмент. В то время как управляющий завода Б молод, не так опытен и не внушает полного доверия.

Таким образом, мы видим, что анализ реальных отношений между представителями различных подразделений показывает серьёзные отличия от коммуникаций, предписанных формальной структурой.

2.2.3. Степень централизации.

Централизация власти и принятия решений в организации представляет собой важный параметр, характеризующий степень концентрации власти у руководства, отражающий структуру этой власти и обусловливающий единство или коллегиальность принятия решений. [69, C.62]

Соответственно, чем выше степень централизации власти, тем более жёсткая структура управления, решение принимается только руководителем организации и впоследствии навязывается подчинённым.

Централизованные структуры могут считаться целесообразными и полезными в случаях, когда:

1) ситуация требует ответственных (например, стратегических) решений, не допускающих сомнений и двойных толкований;

2) централизованные решения могут привести к экономии и сокращению издержек благодаря быстроте их принятия, однозначности и ориентации на детальный контроль;

3) требуется принятие специфических решений (финансовых, юридических и др.), которые позволят обеспечить выживание организации, ее адаптацию к внешней среде;

4) деятельность организации осуществляется в условиях стабильной и гомогенной (однородной) внешней среды.

Поведение работников в централизованных структурах обусловливается отношениями односторонней зависимости подчиненных и руководителей, отсутствием свободы в принятии решений и постоянным ожиданием контролирующих действий со стороны руководителей.

Снижение степени централизации организационных структур и формирование децентрализованных структур считаются эффективными в тех случаях, когда:

1) руководители не могут четко воспринимать потоки информации по контролируемым параметрам объекта управления; передав право принятия решений на более низкие структурные иерархические уровни, они тем самым повышают степень свободы подчиненных;

2) происходят частые изменения во внешней среде или в структурных единицах организации, что приводит к невозможности централизованного учета всех возможных альтернатив действий;

3) достигается мотивация работников через участие в управлении, в принятии управленческих решений;

4) возникает необходимость более полного использования интеллектуальных возможностей членов организации;

5) осуществляется повышение эффективности социализации работников к условиям творческой работы.

В децентрализованных структурах поведение работников определяется, прежде всего, чувством ответственности за порученное дело, ориентацией на цели организации, освоением ролей других работников, стремлением к нововведениям и высокой степенью адаптации к изменениям во внешней среде. [69, C.62-63]

2.3. Основные механизмы управленческого воздействия на социальные процессы.

Жизнедеятельность организации неразрывно связана со следующими основными социальными процессами (проблемами):

организационное управление;

права человека;

трудовые практики;

окружающая среда;

добросовестные деловые практики;

проблемы, связанные с потребителями;

участие в жизни сообществ и их развитие. [62]

Подробнее об организационной ответственности относительно окружающей среды, потребителей, деловых практик и местных сообществ можно узнать в курсе «Корпоративная социальная ответственность». Мы же, в рамках курса «Управление социальным развитием персонала», остановимся на процессах, касающихся непосредственно организации и персонала. Это разделы «организационное управление», «трудовые практики» и «права человека».

2.3.1. Организационное управление.

Реализуя управленческие функции, принимая управленческие решения относительно эффективной работы, организации следует [62]:

создавать систему материальных и нематериальных стимулов, связанных с результативностью в области социальной ответственности;

эффективно использовать финансовые, природные и людские ресурсы;

предоставлять недостаточно представленным группам (включая женщин, расовые и этнические группы) справедливые возможности занимать руководящие посты в организации;

уравновешивать нужды организации и заинтересованных сторон, включая текущие нужды и нужды будущих поколений;

устанавливать процессы двустороннего обмена информацией между организацией и заинтересованными сторонами, которые будут помогать в выявлении областей согласия и несогласия и в переговорах для разрешения возможных конфликтов;

поощрять эффективное участие работников всех уровней в деятельности организации в области социальной ответственности;

находить баланс уровня полномочий, ответственности и возможностей людей, принимающих решения от лица организации;

отслеживать выполнение решений, чтобы убедиться, что эти решения выполняются социально ответственным образом, и определить подотчетность за результаты решений и деятельности организации, как позитивные, так и негативные;

периодически анализировать и оценивать процессы управления организации. Корректировать процессы в соответствии с результатами анализа и доводить информацию об изменениях до всех лиц в организации.

2.3.2. Права человека.

Права человека являются базовыми и на них имеют право все люди. Существуют две большие категории прав человека. [62]

Первая категория охватывает гражданские и политические права и включает такие права, как право на жизнь и свободу, равенство перед законом и свободу самовыражения.

Вторая категория затрагивает экономические, социальные и культурные права и включает такие права, как право на труд, право на пищу, право на максимально достижимый уровень здоровья, право на образование и право на социальную защиту.

Следуя принципам социальной ответственности в реализации прав человека, организация может оказаться в жёстких и неоднозначных ситуациях, которые влекут нарушение человеческих прав:

конфликт [11] или чрезвычайную политическую нестабильность, несостоятельность демократической или судебной систем, отсутствие политических или гражданских прав;

бедность, засуху, критические проблемы здоровья или природные катастрофы;

участие в добывающей или другой деятельности, которая может существенно повлиять на природные ресурсы, такие как вода, леса или атмосфера, или нарушить сообщества;

близость операций к сообществам коренного населения; [27, 53]

деятельность, которая может влиять на детей или в которую дети могут быть вовлечены; [28, 29, 54]

культуру коррупции;

сложные цепочки создания добавленной стоимости, в которые входит работа, выполняемая на неформальной основе без юридической защиты;

необходимость масштабных мер по обеспечения безопасности объектов и других активов.

Реагируя на эти вызовы, организации следует учитывать потенциальные последствия своих действий таким образом, чтобы желаемая цель соблюдения прав человека была действительно достигнута. В частности важно не создавать другие нарушения. Сложность ситуаций не должна использоваться как повод для бездействия.

Помимо реализации ответственных действий в вышеуказанных ситуациях, социально ответственной организации следует:

отказаться от и избегать ситуаций соучастия в нарушении закона или нанесения вреда обществу и окружающей среде;

реагировать на жалобы своих сотрудников, заинтересованных сторон, общественности;

наложить запрет на дискриминацию различных групп людей: работников, партнёров, клиентов, заинтересованные стороны и всех остальных, с кем организация взаимодействует и на кого может влиять. В этом вопросе важно ориентироваться на международное законодательство, которое нацелено на:

исключение всех форм расовой дискриминации;

исключение всех форм дискриминации женщин;

принятие мер по предотвращению и искоренению пыток и других форм жестокого, негуманного и унизительного обращения и наказания;

защиту прав детей;

предотвращение вовлечения детей в вооруженные конфликты;

борьбу с торговлей детьми;

искоренение детской проституции и детской порнографии;

защиту трудовых мигрантов и членов их семей;

защиту всех лиц от насильственного исчезновения;

защиту прав лиц с ограниченными возможностями

соблюдать гражданские и политические права людей;

соблюдать экономические, социальные и культурные права людей;

соблюдать права людей в сфере труда.

Международная организация труда (МОТ) установила основные права в сфере труда. [3] В них входят:

право на свободу объединений и реальное признание права на коллективные переговоры;

устранение всех форм принудительного и обязательного труда;

реальное искоренение детского труда;

устранение дискриминации в отношении найма и занятости.

2.3.3. Трудовые практики.

Трудовые практики включают в себя [62]:

вопросы найма и повышения трудящихся в должности;

дисциплинарные процедуры и процедуры рассмотрения споров;

перевод или перемещение трудящихся на другие места;

прекращение трудовых отношений;

обучение и повышение навыков;

охрану труда, безопасность на рабочем месте и гигиену труда;

любые политики или практики, влияющие на условия труда, в частности, рабочее время и оплату труда.

Также трудовые практики включают в себя признание организаций трудящихся и их представительство и участие как трудящихся, так и организаций-нанимателей в коллективных переговорах, социальном диалоге и трехсторонних консультациях для решения социальных проблем, относящихся к занятости.

2.3.3.1. Наём и трудовые отношения.

Организации следует [62]:

удостовериться, что работа выполняется мужчинами и женщинами, имеющими официальный статус работников или индивидуальных предпринимателей;

не стремиться избежать обязательств, налагаемых законом на нанимателя, путем маскировки взаимоотношений, которые в противном случае в соответствии с законодательством признавались бы как трудовые взаимоотношения;

признавать важность гарантированной занятости как для отдельных трудящихся, так и для общества в целом: использовать активное планирование использования персонала, чтобы избежать нерегулярного предоставления работы или избыточного использования работы, выполняемой на основе временной занятости, за исключением случаев, когда работа действительно носит краткосрочный или сезонный характер;

заблаговременно уведомлять, своевременно информировать и совместно с представителями трудящихся, если таковые имеются, обсуждать, как можно в максимально возможной степени смягчить негативное воздействие изменений ее деятельности, например, в случае влияющего на занятость закрытия предприятия; [30]

обеспечивать равные возможности для всех трудящихся и не допускать прямой или косвенной дискриминации в любых ее трудовых практиках;

устранить любую практику увольнения работников безосновательно или по дискриминационным признакам; [30]

защищать персональные данные и конфиденциальность трудящихся; [4]

предпринимать шаги, обеспечивающие передачу работы на контрактной основе или на основе субподряда только тем организациям, которые официально признаны или иным образом имеют возможность и желание принять на себя обязательства работодателя и обеспечить достойные условия труда. Организации следует использовать только тех посредников на рынке труда, которые официально признаны, и в тех случаях, когда юридические права исполнителей работ закреплены за ними в рамках иных договоренностей о выполнении работ. [31] К лицам, занятым надомным трудом, не следует относиться хуже, чем к другим наемным работникам. [5]

не получать преимуществ от несправедливых, эксплуатационных или жестоких трудовых практик ее партнеров, поставщиков или субподрядчиков, включая лиц, занятым надомным трудом. Организации следует предпринять разумные усилия для того, чтобы содействовать организациям в ее сфере влияния в следовании ответственным трудовым практикам, признавая, что высокий уровень влияния, вероятно, соответствует высокому уровню ответственности за осуществление такого влияния. В зависимости от ситуации и влияния, разумные усилия могут включать: наложение контрактных обязательств на поставщиков и субподрядчиков; осуществление посещений без предварительного уведомления и инспекций; а также применение должной предусмотрительности при надзоре за подрядчиками и посредниками. Если от поставщиков и субподрядчиков требуется соблюдение кодекса трудовых практик, такой кодекс должен согласовываться с Всеобщей декларацией прав человека и принципами, лежащими в основе применимых стандартов МОТ в сфере труда;

при осуществлении деятельности в международном масштабе стремиться повысить уровень занятости, профессионального развития и продвижения по службе граждан страны, где осуществляется деятельность. Сюда также входит (там, где это представляется целесообразным) использование местных предприятий как поставщиков и дистрибьюторов.

2.3.3.2. Условия труда и социальная защита.

Условия труда включают в себя заработную плату и другие формы компенсаций, рабочее время, перерывы для отдыха, выходные дни, дисциплинарные практики и условия увольнения, охрану материнства и вопросы благополучия, такие как безопасная питьевая вода, санитарное обеспечение, столовые и доступ к медицинским услугам. Многие из условий труда определены национальными законами и нормативными актами или юридически обязывающими соглашениями между теми, для кого выполняется работа, и теми, кто эту работу выполняет. Множество условий труда определяет работодатель. [62]

Условия труда существенно влияют на качество жизни трудящихся и их семей, а также экономическое и социальное развитие. Следует уделять справедливое и соответствующее внимание качеству условий труда.

Организации следует:

Соответствовать по условиям труда требованиям национальных законов и нормативных актов, а также согласовываться с применимыми международными трудовыми стандартами;

соблюдать более высокие уровни требований, установленных в других применимых юридически обязывающих инструментах, таких как коллективные соглашения;

соблюдать хотя бы минимальные требования, установленные в международных трудовых стандартах, разработанных МОТ, в особенности в случаях, если национальным законодательством такие требования еще не установлены;

предоставлять достойные условия труда в отношении оплаты труда [32, 33], рабочего времени [34, 35, 36, 37, 38], еженедельных выходных дней, отпусков [39, 40, 41], охраны труда и безопасности на рабочем месте, охраны материнства [6, 42] и возможности совмещать работу с семейными обязанностями;[43]

по возможности разрешать соблюдение национальных или религиозных традиций и обычаев;

обеспечивать всем трудящимся условия труда, допускающие, насколько это возможно, баланс работы и частной жизни, и сравнимые с теми, которые предлагают другие подобные работодатели в соответствующей местности; [7]

предоставлять оплату труда и другие формы вознаграждения в соответствии с национальными законами, нормативными актами или условиями коллективных соглашений. Организации следует выплачивать заработную плату, как минимум достаточную для удовлетворения потребностей трудящихся и их семей. При этом организации следует учитывать общий уровень заработной платы в стране, стоимость жизни, пособия социального обеспечения и относительные стандарты уровня жизни других социальных групп. Ей следует также учитывать экономические факторы, включая требования экономического развития, уровень производительности труда и привлекательность достижения и поддержания высокого уровня занятости. При определении оплаты и условий труда, отражающих эти условия, организации следует вести коллективные переговоры с ее трудящимися или их представителями (в частности, профсоюзами), если они этого пожелают, в соответствии с национальными системами коллективных переговоров; [7, 44]

предоставлять равную плату за работу равной ценности; [45]

выплачивать заработную плату напрямую соответствующим трудящимся, допуская только те ограничения и вычеты из заработной платы, которые разрешены законами, нормативными актами или коллективными соглашениями; [33, 46]

выполнять все обязательства по предоставлению социальной защиты трудящимся в стране пребывания; [7]

уважать право трудящихся соблюдать обычные или согласованные часы работы, закрепленные в законах, нормативных актах или коллективных соглашениях. Ей также следует предоставлять трудящимся еженедельный отдых и оплачиваемый ежегодный отпуск; [39, 40, 41]

уважать семейные обязанности трудящихся, выражая это посредством предоставления приемлемых часов работы, отпуска по уходу за ребенком, а также, при возможности, условий для ухода за детьми и иных условий, которые могут содействовать достижению трудящимися необходимого баланса работы и частной жизни;

оплачивать трудящимся сверхурочную работу в соответствии с требованиями законов, нормативных актов или коллективных соглашений. Требуя от трудящихся сверхурочной работы, организации следует учитывать интересы, безопасность и благополучие затрагиваемых трудящихся и все связанные с работой риски. Организации следует соблюдать законы и нормативные акты, запрещающие принудительную и некомпенсируемую сверхурочную работу [32, 33, 46], а также всегда соблюдать основные права человека в отношении трудящихся, касающиеся использования принудительного труда. [47]

2.3.3.3. Социальный диалог.

Социальный диалог включает в себя все виды переговоров, консультаций или обмена информацией между или среди представителей правительства, работодателей и трудящихся относительно общих интересов, относящихся к экономическим и социальным вопросам, вызывающим озабоченность. Он может происходить между работодателем и представителями трудящихся, касаясь вопросов, затрагивающих их интересы, и может также включать правительство, если затрагиваются факторы более общего характера, такие как законодательство и социальная политика. [62]

Социальный диалог требует независимости сторон. Представители трудящихся должны быть выбраны свободно, в соответствии с национальными законами и нормативными актами и коллективными соглашениями, членами их профсоюзов либо самими трудящимися. Они не должны быть назначены правительством или работодателем. На уровне организации социальный диалог может вестись разными способами, включая механизмы информирования или консультаций, такие как производственные советы, и коллективные переговоры. Профсоюзы и организации работодателей как выборные представители соответствующих сторон играют важнейшую роль в социальном диалоге.

2.3.3.4. Охрана труда и безопасность на рабочем месте.

Охрана труда и обеспечение безопасности на рабочем месте касаются обеспечения и поддержания самого высоко уровня физического, психического и социального благополучия трудящихся, предотвращения причинения вреда здоровью, вызванного условиями труда. Они также относятся к защите трудящихся от рисков для здоровья и адаптации производственной среды к физиологическим и психологическим нуждам трудящихся. [62]

Организации следует:

разработать, внедрить и поддерживать политику в области охраны труда и безопасности на рабочем месте, основанную на том принципе, что жесткие стандарты охраны труда и обеспечения безопасности и результаты деятельности организации взаимно дополняют и подкрепляют друг друга;

понимать и применять принципы управления в сфере охраны труда и обеспечения безопасности, включая иерархию средств контроля: устранение, замена, технические средства, административные средства, рабочие процедуры и средства индивидуальной защиты;

анализировать и контролировать риски, связанные с охраной труда и обеспечением безопасности, которые вызваны деятельностью организации;

сообщать информацию о требовании того, что трудящиеся во всех случаях должны следовать всем безопасным практикам, и обеспечивать соблюдение трудящимися соответствующих процедур;

предоставлять оборудование для обеспечения безопасности, включая средства индивидуальной защиты, необходимое для предотвращения профессиональных травм, заболеваний и аварий, а также для действий в случае нештатных ситуаций;

документировать и расследовать все случаи и проблемы, связанные с охраной труда и обеспечением безопасности, с целью их минимизации или устранения;

реагировать на конкретные пути различного воздействия рисков безопасности и охраны труда на рабочем месте на женщин (например, беременных, женщин, недавно родивших ребенка, или кормящих матерей) и мужчин или трудящихся, находящихся в особых условиях, таких как люди с ограниченными возможностями, неопытные или молодые трудящиеся;

обеспечивать равные меры по охране труда и обеспечению безопасности для частично занятых и временных трудящихся, а также для субподрядчиков;

стремиться устранить психосоциальные риски на рабочих местах, которые способствуют или приводят к стрессу и заболеваниям;

предоставлять необходимую подготовку всего персонала по всем соответствующим вопросам;

соблюдать принцип, в соответствии с которым меры по охране труда и обеспечению безопасности на рабочем месте не должны быть связаны с денежными расходами, возлагаемыми на трудящихся;

основывать свои системы охраны труда, обеспечения безопасности и охраны окружающей среды на участии затрагиваемых трудящихся и признавать и уважать права трудящихся на:

своевременное получение полной и достоверной информации относительно рисков, связанных с охраной труда и безопасностью, и наилучших практик, применяемых для реагирования на эти риски;

свободное выяснение и получение разъяснений по всем аспектам, связанным с охраной их труда и обеспечением безопасности, относящимся к их работе;

отказ от работы, которая с разумной степенью может рассматриваться как представляющая неизбежную или серьезную угрозу их жизни или здоровью или жизни и здоровью других;

обращение за консультацией за пределы организации в организации трудящихся и работодателей и к другим лицам, обладающим знаниями;

сообщение соответствующим органам о вопросах, относящихся к охране труда и обеспечению безопасности;

участие в принятии решений и деятельности, относящихся к охране труда и обеспечению безопасности, включая расследование инцидентов и несчастных случаев;

отсутствие угроз преследования за то, что они сделали что-либо из перечисленного выше.

2.3.3.5. Развитие человеческого потенциала и обучение на рабочем месте.

Развитие человеческого потенциала включает в себя расширение выбора за счет увеличения возможностей и способностей человека, помогая, таким образом, женщинам и мужчинам прожить долгую и здоровую жизнь, обладать знаниями и иметь достойный уровень жизни. Развитие человеческого потенциала также включает в себя доступность политических, экономических и социальных возможностей проявлять творчество и осуществлять производительный труд, чувствовать самоуважение и ощущать принадлежность к сообществу и свой вклад в общество. [62]

Организации могут использовать политики и инициативы на рабочих местах для того, чтобы способствовать развитию человеческого потенциала посредством решения важных социальных вопросов, вызывающих озабоченность, таких как борьба с дискриминацией, достижение баланса работы и семейных обязанностей, содействие здоровью и благополучию и повышение многообразия их рабочей силы. Они также могут использовать политики и инициативы на рабочих местах для того, чтобы повысить возможности и трудоспособность человека. Трудоспособность включает в себя опыт работы, компетентность и навыки, которые повышают возможности человека получить и сохранять достойную работу.

Организации следует:

предоставлять всем трудящимся на всех этапах их трудовой деятельности доступ к развитию навыков, подготовке, ученичеству, а также возможности для карьерного роста на равных и недискриминационных условиях;

обеспечивать, что при необходимости увольняемым трудящимся оказывают помощь в получении доступа к содействию с устройством на новую работу, обучением и предоставлением консультаций;

создавать совместные программы руководства и работников, содействующие здоровью и благополучию.

2.4. Работник предприятия как объект и субъект социального управления.

Объектом управления являются работники организации, одновременно выступающие и как субъекты, т. к. они могут иметь собственное мнение, позицию, которые влияют на их поведение и, следовательно, на методы управления. [63]

Объектом науки и практики управления являются личности и общности (формальные и неформальные группы, профессионально-квалификационные и социальные группы, коллективы и организация в целом) в организации (рис. 4).

Рис. 4. Объект науки и практики управления персоналом [63]

Управление персоналом, как и другие виды управления, предполагает воздействие субъекта на объект или их взаимодействие. Особенности и характер объекта определяют в решающей степени специфику управления тем или иным процессом и показывают то, что отличает в рамках управления вообще одно научное или практическое направление от другого: управление персоналом от управления финансами, управления инвестициями и пр.

Объектом управления принято называть то, на что направлено управленческое воздействие. В самом общем виде объектом управления можно назвать персонал. Персонал организации представляет собой рабочую силу, включенную в определенную производственно-хозяйственную структуру, которая в процессе труда выполняет предписанные функции. [90]

Эволюция понятий, определяющих объект управления, осуществлялась путем постепенного включения в сферу управленческих воздействий социальных и личностных компонентов и увеличения роли персонала в деятельности организаций (см. рис. 5)

Рис. 5. Развитие понятий управления персоналом [90]

По мнению экспертов, современному этапу социально-экономического развития России более всего отвечает концепция управления персоналом, т.к. отечественные организации не имеют ещё реальной основы для реализации концепции управления человеческими ресурсами. Эта концепция предполагает наличие высокого статуса персонала как источника развития, что для большинства отечественных предприятий до сих пор не актуально.

Конечно, человеческий ресурс отличается от других видов материального ресурса, что обязательно влечёт за собой особенности в управлении. Персонал, в отличие от других факторов производства, отличается следующими особенностями [63]:

• персонал – ключевой фактор производства, полностью определяющий успех и неудачи компании;

• работник – личность, сложная и большая система, обладающая всеми свойствами систем;

• персонал, в отличие от материальных и денежных факторов, – активный фактор, принимающий и реализующий все решения;

• работник проявляет уникальность и субъективизм практически во всех своих проявлениях (влияние онтогенеза, личности, группы на поведение – несомненно и существенно);

• обладает значительным, но плохо определяемым и плохо прогнозируемым индивидуальным и групповым потенциалом, как позитивной направленности, так и негативной;

• способен к развитию и саморазвитию при соответствующих условиях и в то же время способен к саморазрушению;

• системы «работник, группа, коллектив» имеют сложную и динамичную структуру;

• персонал, в определенной степени, самоуправляем, поскольку управленцы всех уровней входят в состав персонала;

• характеризуется неразрывностью рационального и эмоционального, что усложняет прогнозы поведения и реакции на воздействие;

• персонал способен не только к системообразованию (формированию новых групп, команд разной направленности), но и к системоразрушению;

• непредсказуем, поведение не поддается прогнозированию с высокой степенью вероятности;

• адаптивен, в том числе и к факторам, стимулирующим его трудовое поведение, и это требует постоянного исследования мотивов поведения и обновления стимулов;

• не является полностью надёжным;

• подвержен влиянию скрытых от других людей факторов;

• характеризуется такими сложными психологическими понятиями, как направленность, принципы, идеалы, желания, потребности, интересы, стереотипы, предубеждения, убеждения, подверженность влиянию среды;

• в совокупности персонал – мощная группа интересов, способная в полном составе или отдельными подгруппами осуществить подмену целей организации на собственные (например, могут не совпадать интересы топ-менеджмента и собственников, администрации и других наемных работников);

• персонал способен выступать одновременно в нескольких ролях: и как акционеры (владельцы акций), и как потребители (клиенты), и как носители информации, в том числе о внешней среде, и как агенты своей организации. Имеет место многообразие исполняемых ролей, их или противоречивость, или синергия, или диффузия (взаимопроникновение и взаимовлияние ролей), или специфичность (разделенность, «несмешиваемость»).

Самая важная часть субъектно-объектных отношений в вопросах управления персоналом (работниками) – это социально-трудовые отношения, в которые вступают работники (те, кем управляют) и работодатели (те, кто управляет).

Под социально-трудовыми отношениями понимается всё многообразие социальных отношений, складывающихся в процессе и по поводу труда на предприятии между его участниками. [59, C.61]

Интересы работодателя и наемного работника не идентичны. Наиболее важными сферами их столкновения являются следующие:

гарантии рабочего места;

интенсивность труда (нормы выработки);

уровень оплаты труда;

условия и содержание труда (характер трудовых задач).

Вокруг этих проблем может разворачиваться конфликт, т.к., в общем, предполагается, что работодатель заинтересован как можно больше эксплуатировать труд работника и как можно меньше платить ему за этот труд, в то время как работник, напротив, стремится меньше работать и больше получать.

Хотя вряд ли можно сказать, что изначально обе стороны находятся в равных условиях, не стоит думать, что производственный процесс находится под полным контролем администрации предприятия. У работников есть свои рычаги контроля и способы противодействия управлению. Они могут реализовываться коллективно и одиночно, открыто и втихомолку, стихийно и организованно. Можно утверждать, что потенциальная угроза социальных конфликтов – это одна из особенностей социально-трудовых отношений. [59, C.62]

Можно выделить острую и пассивные формы конфликтов.

К острой форме относится забастовка, которая означает для работодателей остановку производства и приводит к огромным убыткам. Работники массово прекращают выполнение своих трудовых обязанностей и выдвигают администрации ряд требований. По мере реакции на эти требования забастовка может быть прекращена или продолжена.

К пассивным формам трудовых конфликтов можно отнести нижеперечисленные.

Рестрикционизм — коллективное ограничение норм выработки при формальном соблюдении производственных требований. Такой саботаж может выражаться в затягивании перерывов/перекуров, в несвоевременных уходах с рабочего места, в провокации простоев, в небрежном отношении к оборудованию. В общем, это всяческое мелкое вредительство.

Противодействием нововведениям – нежелание работников обучаться новым навыкам, необходимым для управления инновационным оборудованием, инерция мышления и практических умений, а так же страх перед возможными увольнениями, связанными с научно-техническим прогрессом и замены трудоёмких технологий наукоёмкими.

Абсентизм – невыход на работу по разным причинам. Причём всегда эти причины будут «уважительными», т.е. администрации каждый раз предоставят объяснительные записки (плохое самочувствие, болезнь, смерть или свадьба у родственников, неожиданное рождение неожиданного же ребёнка и т.п.)

Работа «на сторону» - в рабочее время, с использованием материалов и оборудования предприятия, но для личных выгод. Сюда же можно отнести и мелкое воровство.

Как можно видеть, социально-трудовые отношения – это сложные отношения управления и подчинения, власти и конфликта. Мы убедились, что работники в организации являются управляемыми администрацией, следовательно, они – объект управления. Однако, они могут самостоятельно влиять на процессы и результаты управления, следовательно, они – субъект(ы) управления.

Контрольные вопросы и задания:

Охарактеризуйте виды и содержание развития социальных систем.

Параметры организации. Характеристика параметра «сложность».

Параметры организации. Характеристика параметра «степень формализации».

Параметры организации. Характеристика параметра «централизация».

Назовите основные социальные процессы (проблемы) организации. Охарактеризуйте процесс организационного управления.

Как организация может воздействовать на защиту прав человека?

Назовите основные трудовые практики и охарактеризуйте методы социальной справедливости относительно найма и трудовых отношений.

Какие принципы управления следует применять для реализации справедливых условий труда и социальной защиты?

Основные требования к сторонам, ведущим социальный диалог.

Способы управления охраной труда и личной безопасностью на рабочем месте.

Развитие человеческого потенциала и обучение на рабочем месте.

Охарактеризуйте субъектно-объектные отношения управления персоналом.

Работник как субъект управления в социально-трудовых отношениях.

Причины и виды социально-трудовых конфликтов.

Раздел 2. Опыт управления социальными процессами. Тема 3. Отечественный опыт управления социальными процессами.

3.1. Значение национальной хозяйственной культуры в экономическом анализе.

Национальная экономическая культура — сложная система исторически сложившихся установок и норм, убеждений и ценностей, связанных с экономической (хозяйственной) сферой. Сформировавшись на протяжении истории под влиянием как естественных факторов (природно-климатических, геополитических и др.), так и неформальных институтов данного общества, национальная экономическая культура характеризуется своим собственным, определенно выраженным национальным лицом, существенно влияя на дальнейшее формирование, характер и развитие таких неформальных институтов, как хозяйственные традиции и обычаи. [51]

Учёные характеризуют российскую национальную экономическую культуру как феномен, сформировавшийся под влиянием следующих факторов:

геоклиматический;

этноконфессиональный;

цивилизационно-экономический. [72, C.13-56]

3.1.1. Геоклиматический фактор. Россия – огромная страна с огромными пространствами, которые люди осваивали для того, чтобы выжить и развить экономическую активность. В. Ключевский писал: «Великорусское племя – это не только известный этнографический состав, но и своеобразный экономический строй и даже особый национальный характер, и природа страны много поработала и над этим строем, и над этим характером». [20, C.55] С одной стороны, масштабы российских полей, лугов, лесов, водоёмов неизбежно приводили людей к необходимости кооперироваться, объединяться, т.к. совместными усилиями справиться с природными стихиями, освоить природные ресурсы было легче. С другой же стороны, огромные природные запасы, почти неисчерпаемые природные ресурсы обусловили экстенсивные методы хозяйственной деятельности.

Российской хозяйственной культуре присуща коммунальность материальной среды. Как уже говорилось выше, во многом благодаря геоклиматическому фактору жизнь российских людей заставляла их кооперироваться. Поэтому ещё с древних времён установились общественные ценности, направленные на поддержание общины как социальной единицы. Т.е. основы коммунальности были заложены ещё в Древней Руси, она (коммунальность) касалась, в первую очередь, деятельности в сельском хозяйстве и в освоении водных ресурсов. Вообще же коммунальность материальной среды – это свойство, которое предполагает ее использование как единой нерасчленимой системы, части которой не могут быть обособлены без угрозы распада всей системы. [17, Глава 3] Под материально-технологической средой понимается устройство инфрастуктуры и наиболее значимых видов экономической активности (отраслей хозяйства), которые оказывают существенное влияние на обеспечение жизнедеятельности населения, социальное развитие и способ общественного производства. Коммунальность материальной среды в стране изначально определяется природным ландшафтом, который люди используют для первичного производства и обеспечения выживания. Население вовлекает природный ландшафт в хозяйственный оборот. Среда сопротивляется усилиям одиночек, заставляя людей объединяться уже на стадии организации производственного процесса. Необходимость объединения задается, как правило, применяемой технологией, которая оказывается конкурентоспособной по сравнению с технологиями индивидуального производства. Так действует закон экономии трансакционных издержек, который, в конечном счете, определяет формирование соответствующих экономических, политических и идеологических институтов. [17, Глава 3]

В настоящее время примерами коммунальной материально-технологической среды России являются единые энергетические системы, централизованные коммуникации теплоснабжения и водообеспечения, жилищное хозяйство городов, железнодорожные сети, трубопроводный транспорт и т.д.

Существует так же некоммунальная материально-технологическая среда, обладающая свойством разложимости на отдельные элементы материальной инфраструктуры, от которого не пострадает общественная система в целом. Эти элементы могут самостоятельно функционировать и быть использованы индивидуальным, частным образом.

Чтобы сравнить и понять различия между коммунальной и некоммунальной организацией материальной среды, обратимся к исследованию С.В. Лурье [21], в котором сравниваются способы освоения земель на Русском Севере и на территориях Скандинавии.

«Сравним способ освоения русскими и финнами-тавастами (западными финнами) северных регионов с их суровым климатом, густыми лесами, каменистыми почвами. Русские переселялись всегда группами и принимались за обработку целинных участков, постоянно поддерживая, подстраховывая друг друга; многие виды работ выполнялись коллективно. Финн селился на новой земле лишь со своим небольшим семейством и в одиночестве принимался за борьбу с природой. Шаг за шагом он создавал поле, на котором мог вырасти какой-то урожай, строил избушку. Часто этим он и кончал, поскольку силы его надрывались. Но на его место приходил другой и продолжал его дело, сколько хватало сил у него». [21]

Одно из объяснений такого разного поведения у соседних народов касается особенностей природных условий. В случае с русскими суровые условия требовали коллективных технологий, а более благоприятные условия Скандинавии позволяли развивать индивидуальные технологии землепользования. Хотя, конечно, чтобы понять истинные причины поведенческих различий, следует изучать культурные особенности народов, присущие им картины мира.

Исследователи пришли к выводу, что коммунальная среда, не поддающаяся расчленению, со временем приводит к относительному расширению роли государства, выражающего общий, коллективный интерес. Государство создает соответствующую систему управления во главе с Центром и определяет общие правила пользования коммунальной инфраструктурой для всех хозяйствующих субъектов. На каждом историческом этапе формируется соответствующая времени идеология, выражающая справедливость такого общественного порядка. В свою очередь, вновь создаваемые производственные объекты эволюционно воспроизводят коммунальные свойства и закрепляют на следующем историческом шаге вызванные ими институциональные особенности общественного устройства. [17, Глава 3]

В странах с некоммунальной материально-технологической средой, напротив, постоянно возрастает роль частных собственников в общественной жизни, что выражается в развитии системы соответствующих экономических и политических институтов и создании адекватных идеологических систем. Развивающаяся и совершенствующаяся некоммунальная среда служит постоянной материальной основой для их воспроизводства.

История показывает, что научно-технический прогресс и масштабная человеческая деятельность не в силах изменить свойство организации материально-технологической среды. Коммунальная среда не станет некоммунальной, и наоборот. Более того, можно видеть, что, по мере развития государств, присущая им изначально среда все больше проявляет себя и приобретает более масштабный характер. Так, например, если на заре российской истории коммунальность была характерна лишь для системы речных путей и сельского хозяйства, то сегодня коммунальными являются энергообеспечение предприятий, жилищное хозяйство городов, железнодорожные сети, трубопроводный транспорт и т.д. Опыт показывает, что со временем материально-технологическая среда все более воздействует на характер принимаемых организационных и управленческих решений, определяет институциональные технологии, которые, затем, в свою очередь закрепляют и усиливают свойственные материальной инфраструктуре коммунальные или некоммунальные черты. [17, Глава 3]

Таким образом, мы смогли увидеть, как может влиять геоклиматический фактор на формирование государственности, на способ общественного производства, на формирование национальной экономической культуры. Так же мы смогли понять, что российский способ организации материально-технологической среды является коммунальным, т.е. стремящимся к объединению, к неразделимости на отдельные элементы, к общественному использованию с единым централизованным управлением.

3.1.2. Этноконфессиональный фактор. Для России долгое время было характерно сосуществование двух типов верований: языческой и православной. «Исконный языческий натурализм, по-видимому, ... периодически оказывался в оппозиции к христианству, которое слишком поздно пришло из солнечных южных стран. ... В Великой Руси имело место не столько двоеверие, сколько постоянное проникновение первобытного анимизма в развивающуюся христианскую культуру». [3, C.48]

Православная трудовая этика как таковая не была закреплена в житиях святых, где в основном описывались их усердные моления, приводящие, в итоге, к чуду. Если протестантская этика труда нацеливала своих последователей на усердную работу, влекущую за собой успех, результат в виде прибыли, то православная этика призывала к молитве, чтобы Бог чудесным образом наградил за усердие. Исследователи православия указывают, что ещё византийское «православие представляет труд как наказание, расплату, следствие греха... считается, что богатство — грех, а бедность — добродетель...» [12]

Православие не уделяло внимания хозяйственной, мирской стороне жизни. Может быть, поэтому уровень экономической культуры в России никогда не был высок. Некоторые учёные делают вывод о том, что, вследствие этой причины, в пору либерализации экономики она (экономика) и деятельность, связанная с ней, выходит за область морали. Что мы наблюдали в разные периоды российской истории, в последний раз – в 90-е годы, когда формировался новый российский капитализм. [73]

Что же касается отношения к труду, то для православия важен был искусный мастер с его навыками и умениями, инструменты же труда во внимание не принимались. Есть мастер с руками – получится изделие. Отсюда проистекает необязательность развития орудий труда, следовательно, технологический прогресс не актуален. В православной трудовой этике присутствует неявный призыв к такому труду, который в процессе доставляет творческую радость трудящемуся. Не важно, каким способом и с помощью каких средств будет достигнут результат, важно, чтобы совершенствовалось мастерство и мастер получал удовольствие от процесса труда. Другая возможная составляющая трудовой мотивации (труд как источник прибыли) православной этикой была в значительной степени блокирована. И действительно, «...к прибыли, полученной от ремесла и торговли, в православном византийском обществе отношение было отрицательным». [18, C.77]

Помимо сосредоточенности на процессе труда, православная этика призывала русских к честному способу приобретения богатства. Именно православная этика формировала в предпринимательской среде такие качества как высочайшее доверие к партнеру, верность слову даже в ущерб собственной выгоде, использование беспроцентного кредита, корректное отношение к конкурентам и т. д. [2]

Важной этноконфессиональной составляющей в формировании современной российской хозяйственной культуры является так же и наличие сектантов и старообрядцев. Некоторые исследователи считают, что Раскол стал своеобразным двигателем капитализма. Отделённые от государства старообрядцы прилагали больше усилий для выживания, рациональнее организовывали свою экономическую деятельность. В противоположность обычно невежественному православному, для раскольника, обычно грамотного, церковная книжность была умственной гимнастикой, школой принятия решений на основе личных суждений, необходимой для успеха в торгово-промышленной сфере. [13, C.91-112]

С экономической точки зрения также интересен пример сект духовных христиан — как духоборов, так и молокан. Как и для раскольников, для них были характерными иная, чем в православии, этика труда и иной духовный тип «экономического человека». Они были ориентировны на «рациональное» ведение хозяйства, т. е. объективно — на развитие буржуазных отношений. Духовные христиане создали оригинальное вероучение, и на основе него — свой хозяйственный этос, который позволял им так организовать свою работу и быт, что их уровень жизни был всегда намного выше, чем у их православных соседей. [18, C.273]

Таким образом, анализируя этноконфессиональный фаткор, можно понять хотя бы приблизительные причины особенностей экономического поведения россиян, увидеть сходства и различия российского экономического поведения, западного и восточного.

Цивилизационно-экономический фактор.

Социальные науки уже довольно давно подразделяют мир на два основных типа цивилизации с экономической точки зрения: их можно назвать «европейским» и «азиатским». Первый тип цивилизации идет от античного полиса, это цепочка обществ, характеризующихся частной собственностью, балансом отношений "гражданское общество - государственные институты", развитой личностью и приоритетом ценностей индивидуализма. Второй тип исторически связан с азиатскими деспотиями, доминированием государственной собственности, всевластием государственных институциональных структур при отсутствии гражданского общества, подданством, приоритетом общинных ценностей при подавлении индивидуальности. [74]

Российские мыслители со времён петровских реформ пытались определить, к какому типу цивилизации относится наше Отечество. Борьба западников со славянофилами в прошлом, попытки «внедрить» в отечественную экономику системы управления как западного, так и азиатского образца в настоящем… Ряд современных авторов [56] выделяют следующие важные факторы, повлиявшие на организацию социальной и хозяйственной жизни, на формирование национальной культуры [64]: рассредоточение населения на огромных пространствах и изначально слабые связи между территориальными общностями; исключительная значимость борьбы за выживание в условиях сурового северного климата; наконец, и это самое важное, - многовековой процесс собирания земель, т.е. экстенсивный рост на протяжении примерно 600 лет. Постоянная территориальная экспансия требовала государственности в форме самовластия и милитаризации страны, а как следствие - огромного напряжения народных сил. [48]

Так же ряд исследователей указывает такую отличительную черту российского социального устройства, как роль власти в обществе и отношение к ней: "Власть - не политическая, государственная или экономическая, а Власть как метафизическое явление. Власть вообще. Она рушилась всякий раз, когда приобретала слишком много государственных, политических или классовых черт. Она рушилась и рушила все вокруг себя, как только начинала преобразовывать русскую реальность на несоответствующий этой реальности западный манер – буржуазный или антибуржуазный" [57, C.188-189]. Авторы считают, что такой тип власти и такое отношение к ней пришли на Русь вместе с Ордой. Именно Орда принесла на Русь принцип: "Власть - все, население - ничто"; Власть - единственно значимый социальный субъект. Получается, что ордынское нашествие как бы изменило национальный генетический код с европейского на какой-то иной. [74] "...Ордынское иго не просто изменило властные отношения на Руси - оно выковало, вылепило принципиально нового, невиданного доселе в христианском мире субъекта-мутанта" [58, C.182]. Ордынская система на смену формировавшемуся, но еще не сложившемуся феодальному классовому обществу привела вместе с азиатской деспотией и азиатский (государственный) способ производства, и рыхлую бесклассовую социальную структуру социума без частной собственности, без социальных групп собственников. [74]

Понятие частной собственности появилось в России только во второй половине XXVIII века, после законодательных действий Екатерины II, которыми она наделила дворян полной и неотчуждаемой собственностью на их земли и поместья с крестьянами. Это произошло на 600 лет позже, чем в Европе. А основная масса российского населения – крестьяне – так и не успела стать собственниками вплоть до Октябрьской революции 1917г.

Тем не менее, исследователи полагают, что в канун Октябрьского переворота уже побеждала европейская линия. В то же время следует отметить, что для большинства россиян частная собственность еще не стала традицией. Реформы П. Столыпина не успели трансформировать члена сельской общины в независимого фермера. Эта двойственность сложившейся тогда тенденции развития страны объясняет, почему большевизму пришлось прибегнуть к уничтожению десятков миллионов людей для "строительства социализма", а на деле для торжества азиатской линии развития [74]. Тем не менее, проблемы советского режима могут объясняться как раз тем, что европейская линия в российском обществе всё же была достаточно сильна, а азиатские черты присущи России значительно меньше, чем Китаю или странам Дальнего Востока.

В свете приведённых выше доказательств, можно сделать вывод, что для России может быть актуальна евразийская идея экономического и социального развития. Именно в этом и заключается цивилизационно-экономический фактор для российской экономической культуры.

3.1.4. Особенности отечественного опыта управления социальными процессами.

Изучив особенности российской национальной хозяйственной культуры, мы смогли понять, что в отечественной экономике всегда существенную роль играло государство, независимо от его формы: власть Орды и подчинённых ей князей, самодержавие или советская власть.

Об управлении социальными процессами в организации имеет смысл говорить, начиная с того времени, когда организации в принципе появились. Следовательно, речь должна идти об индустриальном периоде развития экономики. В России индустриальная эпоха настала уже в XIX веке, и, хотя мануфактуры появились ещё при Петре I, вплоть до начала XX века страна оставалась преимущественно аграрной. Первый период индустриального развития характеризовался тем, что рабочие на мануфактурах чаще всего происходили из крепостных крестьян, так что и управление на фабриках было сродни крепостному праву. Далее, отечественная история рассказывает нам о том, что отношения между капиталистами-собственниками заводов и рабочими были весьма эксплуататорскими, ни государственная власть, ни сами собственники не были заинтересованы в серьёзном улучшении жизни рабочих, что в итоге привело к массовым всероссийским стачкам, а впоследствии и к Октябрьскому перевороту 1917 года.

Повторюсь, что большевикам пришлось истребить десятки миллионов людей, чтобы вернуть Россию на азиатский путь развития. В официальной советской идеологии были догматически закреплены идеи всеобщности труда и трудового воспитания. Во многом законодательно, и уж точно идеологически, было обосновано стремление не просто к полной, а к максимальной занятости. Это означало, что работать (трудиться) должны были абсолютно все граждане, невзирая на то, желают ли они этого или нет. Людей, не желающих трудиться официально одобренным способом называли «тунеядцами» и привлекали к разного рода ответственности. (Да, это тоже методы управления социальным развитием, называются «командно-административные», и даже «террористические»).

Философия управления основывалась на тейлористско-фордистских принципах, дополненных идеологической риторикой. Пожалуй, самым известным романтиком тейлоризма и фордизма в советской России являлся основатель Центрального Института Труда А.К. Гастев. Предложенная им система «научной организации труда» (НОТ) представляла, по его же словам, программу «машинизации человека» на основе соединения тейлоризма и военных уставов (он называет армию «корпорацией настоящих тейлористов») [59, C.156]. Он писал, например: «Рабочая портативность военной одежды, стратегия и тактика, пропитанная новейшей механикой, приспособление армий для трудовых целей, наконец, весь режим казарменно-осадного положения с учетом каждой калории и каждого боевого усилия — все это мы должны взять, как невиданный массовый опыт трудобоевых отправлений» [7]. Для периода ранней советской власти, впрочем, вплоть до смерти Сталина, были характерны проекты милитаризации труда и массированное использование лагерного труда. Террор-ориентированный романтик революции Л. Троцкий призывал к тому, чтобы каждый рабочий чувствовал себя солдатом труда и не мог свободно распоряжаться собой [59, C.156].

На протяжении существования СССР государственная власть управляла экономическими и социальными процессами, ориентируясь на сохранение низкой заработной платы. Это позволяло удерживать в течение долгого времени трудоёмкие производства, т.е. на предприятиях в большей степени использовался человеческий труд, нежели автоматический, механизированный. Такое положение вещей тормозило освоение новой техники и повышение квалификации. Заработная плата рабочих напрямую не зависела от результатов труда, т.к. была введена жёстко централизованная тарифная система, фиксирующая ставки заработной платы в зависимости от разрядов квалификации. Поскольку идеологически «правильным» в СССР считался исключительно производительный труд, а «общественно значимыми» признавались строго определённые отрасли производства, советская бюрократия разрабатывала систему дифференциации заработной платы в пользу отраслей тяжёлой промышленности и военно-промышленного комплекса. Отрасли лёгкой промышленности и сферы услуг страдали от такой дискриминации, зарплаты здесь были низкими, люди с неохотой шли трудоустраиваться в эти сферы экономики. Всё это, соответственно, препятствовало их развитию. Также постоянной дискриминации в оплате подвергался высококвалифицированный умственный труд, профессии, требующие высшего образования. На многих предприятиях зарплаты инженеров были ниже, чем у рабочих. [59, C.157] А среднемесячная зарплата в системе народного образования в 1989г. составляла всего две трети заработной платы в обрабатывающей промышленности. [8, C.37]

Одной из основных причин упадка советской экономики как раз и стала недостаточность стимулов к производительному труду. СССР стабильно отставал от развитых западных стран по уровню производительности труда в 2-3 раза, увеличив этот разрыв к концу своего существования ещё больше [59, C.157]. Всё это вызывает лёгкую улыбку, учитывая, что основатель советской власти В.И. Ульянов-Ленин объявлял достижение высокой производительности труда главным условием победы социалистического строя.

Стимулы идеологического характера, связанные с провозглашавшимися «общественным характером производства», «трудом на общую пользу», находились в явном противоречии с действительностью и со временем становились все менее эффективными. Соревновательность, бригадный подряд, движение изобретателей теряли свое значение, были заформализованы до крайности и вырождались в бюрократические статьи отчетности для высшего начальства.

В советской системе декларировалось так называемое «самоуправление трудящихся», ведь сама идея государства с коммунистической партией во главе состояла в том, что оно - государство рабочих и крестьян. Т.е. именно они и управляют этим самым государством. На самом же деле на большинстве предприятий установился авторитарный контроль (впрочем, как и во всём СССР) со стороны директора и его главных заместителей. Решения принимались либо самим директором, либо вообще спускались «сверху», из соответствующего министерства или даже регионального комитета КПСС (коммунистической партии Советского Союза). Сами рабочие никакого участия в принятии управленческих решений не принимали. Чтобы демонстрировать самоуправление трудящихся, их периодически созывали на собрания трудовых коллективов, где они должны были одобрять уже принятые наверху решения.

Профсоюзы в СССР не выполняли свою настоящую задачу, а именно, защиту интересов рабочих и служащих перед работодателями. Главным работодателем было государство, а оно, как мы уже отмечали, декларировалось как государство рабочих и крестьян. Так какие же интересы можно защищать, если, вроде, вся система под рабочих настроена? Ещё на заре советского государства В.И. Ульянов-Ленин проводил политику, призванную сделать профсоюзы «приводным ремнём партии». Они (профсоюзы) были организованы на формально-обязательной основе и объединяли начальников и исполнителей. Их роль заключалась в раздаче материальной помощи, льготных путёвок, решении некоторых социально-бытовых проблем. Ни о каких забастовках не могло быть и речи. Организация острых форм социально-трудовых конфликтов преследовалась в уголовном порядке и жестоко каралась.

Авторитарный стиль управления сочетался с политикой «социального патернализма», представляющей собой систему строгой субординации, при которой нижестоящие могут рассчитывать на защищенность и заботу со стороны вышестоящих. Советское предприятие строилось как мини-государство или большая семья. Директор предприятия зачастую выступал по отношению к своим работникам в роли «заботливого отца». Работники почти во всем зависели от своего предприятия: ведь оно не только предоставляло работу, но и обеспечивало жильем, приусадебными участками, учреждениями социального и бытового обслуживания (столовые, магазины, поликлиники, дома культуры, санатории, стадионы, летние пионерские лагеря и т.п.). При этом следует учитывать, что в условиях хронического дефицита, характерного для советской экономики, возможность свободного приобретения этих благ вне предприятий была ограничена. На макро-уровне социальная защищенность обеспечивалась полной занятостью и гарантированным уровнем заработной платы, определенным набором товаров и услуг, многие из которых предоставлялись государством бесплатно или за символическую цену. [59, C.164]

В 70-е - 80-е годы реальное состояние ценностного сознания в сфере труда фиксировало наличие объективных предпосылок кризиса. Несмотря на господствовавшую официальную идеологию, многим советским рабочим была практически безразлична общественная полезность труда, что объясняется неэквивалентностью обмена между работником и государством как монопольным работодателем. [59, C.157]

Основным требованием к работе был заработок, способный обеспечить необходимый уровень благосостояния, т.к. положительно оценивали возможность нормально зарабатывать и удовлетворять свои материальные потребности за счет работы в общественном производстве менее 20% занятых [22]. Наряду с этим, в группу значимых ценностей входил такой показатель как низкая интенсивность труда, что свидетельствовало о неблагополучном состоянии психофизиологического потенциала рабочей силы и растущей трудовой пассивности. О состоянии трудовой морали можно было судить и по настроениям рабочих, когда они открыто заявляли: «Государство делает вид, что нам платит, мы же делаем вид, что работаем». [15]

В 1985-м году в СССР началась перестройка, лидером и идеологом которой стал М.С. Горбачёв. С целью увеличить производительность труда и укрепить советскую экономику были предприняты попытки демократизировать общество в целом и систему управления в частности. Для этого предполагалось предоставить трудовому коллективу широкие права. Основой для этого послужил закон «О государственном предприятии», вступивший в силу с января 1988 г. и действовавший до лета 1990 года.

Стремясь к усиленному самоуправлению, работники советских организаций всё так же под руководством директоратов и партийных ячеек стали создавать на своих предприятиях собственные представительные органы – советы трудовых коллективов (СТК). Так же была расширена сфера полномочий общих собраний работников. Деятельность этих самоуправленческих структур охватывала большой круг вопросов производства, а также социальной и кадровой политики предприятия, многие из которых ранее находились в ведении администрации: рассмотрение и утверждение планов экономического и социального развития предприятия, контроль за их выполнением, решение вопросов совершенствования управления и организационной структуры предприятия, использования фондов развития производства, науки и техники, материального поощрения, социального развития. Усилилась подотчетность администрации предприятия трудовому коллективу. [59, C.170]

На фоне массовой демократизации экономических и производственных отношений на советских предприятиях эпохи перестройки проявилась тенденция выбирать руководителей любого уровня – от мастера до директора. Такие выборы стали модными, и ряд предприятий эту практику применил. Однако вскоре стало ясно, что подобные выборы могут привести к тому, что на руководящие должности избираются не настоящие профессионалы своего дела, а «удобные» руководители. Они менее требовательны, много обещают и принимают популистские управленческие меры, независимо от требований производства.

3.1.5. Перемены в политической и социально-экономической организации общества 90-х годов и отражение их результатов на социально-трудовых отношениях.

По окончании советской эпохи, с декларацией перехода к рыночной системе экономических отношений, в стране прошла быстрая и сумбурная приватизация. Новые «владельцы заводов, газет, пароходов» стали отказываться от практики социального патернализма. Объекты социального значения, бывшие в ведении советских предприятий, распродавались либо просто забрасывались и ветшали без присмотра. Ответственность же за тяжёлое социальное положение работников перекладывалась новыми собственниками на государство.

Новые российские предприниматели восприняли экономическую свободу, предоставленную им реформами, как неограниченную личную свободу действий. Всё это привело к усилению авторитарного стиля управления, выражающегося в принципе: «Я – начальник, ты - дурак».

Согласно данным эмпирических исследований в 1990-х годах на 61% предприятий был распространен авторитарный стиль управления. Причем на 7% существовал «абсолютно авторитарный (диктаторский) стиль», который предполагает единоличное принятие решений директором, как правило, без консультаций с другими работниками предприятия (решения принимает директор, не советуясь ни с кем). На 54% предприятий существовал тип управления, характеризуемый узким составом лиц, обсуждающих решение, слабым учетом их мнения, единоличным выбором варианта к исполнению (решения принимает директор, иногда советуясь с подчиненными). И только на 5% предприятий был зафиксирован демократический стиль принятия решений, которому присущи открытость процесса инициации проблем, представительность круга лиц, обсуждающих проблемы, коллегиальные способы выбора и принятия решений (решения принимают менеджеры и представители коллектива). [19, C.58-61]

На уже коммерческих предприятиях, с новыми собственниками, сложилась крайне негативная для социально-трудовых отношений ситуация, когда доходы рядовых работников и руководителей дифференцируются кратно. Причём опыт показал: чем больше получает директор, тем хуже работает предприятие. Неэффективное производство в постсоветской России разоряло не его владельца, а работников [59, C.173]. Именно в 90-е были разрушены в массовом порядке отечественные производства, т.к. новые собственники, стремясь к наживе, просто распродавали имущество предприятий, дробили производственные помещения для сдачи их в аренду и т.п. Мнение трудового коллектива абсолютно не учитывалось, работники никак не влияли ни на действия собственника, ни на его доходы.

3.1.6. Регулирование социально-трудовых отношений: трудовое законодательство, социальное партнёрство, этика.

Пройдя период «первоначального накопления капитала» [25] с его криминалом, резким обогащением 5% населения и выпадением за черту бедности 60% населения, российские власти опомнились и в начале 2000-х разработали и приняли новое трудовое законодательство. В декабре 2001 г. Трудовой кодекс был принят Государственной Думой, а с 1 февраля 2002 г. он вступил в силу. Это очень важно, ибо именно три главных элемента:

трудовое законодательство,

социальное партнёрство,

этика трудовых отношений

составляют эффективную систему регуляции трудовых отношений.

Трудовой кодекс определяет общие и обязательные для всех рамки трудовых отношений. Он устанавливает гарантированные минимумы в трудовой сфере, которые обязательны для всех работодателей по отношению к их работникам. Работодатели обязаны обеспечить эти минимумы, но, к слову, они настолько минимальны, что обеспечивать их большого труда не составляет. Важно стремиться к повышению реального уровня социального благосостояния работников. Эта цель нередко реализуется на региональном уровне, а именно, субъекты Российской Федерации могут устанавливать более высокие требования к обеспечению гарантий трудовых прав работников в своих регионах. Соответственно, обеспечиваются эти права за счёт региональных бюджетов.

Так же Трудовой кодекс на законодательном уровне оговаривает систему социального партнёрства в России. Однако на практике эта система работает плохо, местами она развивается, но всё же недостаточными темпами. На территории Российской Федерации имеются отдельные сильные отраслевые профсоюзы, но, по отношению ко всему экономически активному населению, они немногочисленны, и, если и решают трудовые проблемы, то только в своей отрасли, а то и в отдельных корпорациях. Хотя нельзя не признать, что, в целом, современное трудовое законодательство эффективно защищает права работников. Нюанс состоит в том, что очень часто работники не знают о своих правах и не стремятся их защищать. В интересы же работодателей не входит извещать своих работников об их правах.

И третья составляющая регулирования трудовых отношений – бизнес-этика – находит отражение в трудовых договорах и неформальных нормах на конкретных предприятиях. Именно договорная (контрактная) форма характерна для рыночных отношений, т.к. большое число вопросов касательно социально-трудовых отношений отдаётся непосредственным соглашениям между работодателем и наёмным работником. Такая контрактная форма формализует добровольность сделки найма, нацеливает на поиск компромисса для увязки противоположных интересов работодателя и наёмного работника. Часть этих соглашений фиксируется в трудовом договоре (контракте), другая же часть может предстать в виде устных договорённостей или просто подразумеваться в данной организации благодаря её организационной культуре.