- •Оглавление

- •Тема 1. Методы измерения и гигиеническая оценка искусственного освещения

- •Работа на занятии:

- •Тема 2. Методы измерения и гигиеническая оценка естественного освещения

- •Работа на занятии:

- •Тема 3. Методы измерения и гигиеническая оценка микроклимата

- •Работа на занятии:

- •Тема 4. Методы измерения и гигиеническая оценка воздухообмена, ионизации воздуха

- •Работа на занятии:

- •Тема 5. Методы измерения и гигиеническая оценка шума, ультразвука, инфразвука

- •Работа на занятии:

- •Тема 6: методы измерения и гигиеническая оценка вибрации

- •Работа на занятии:

- •Тема 7: методы измерения и гигиеническая оценка неионизирующих электромагнитных излучений и полей

- •Работа на занятии:

- •Тема 8. Методы отбора проб, исследования и гигиеническая оценка питьевой воды и воды водоисточников

- •Работа на занятии:

- •Методика работы:

- •Тема 9. Методы отбора проб, исследования и гигиеническая оценка качества почвы населенных мест

- •Работа на занятии:

- •Тема 10. Методы отбора проб воздуха. Расчетные и экспрессные методы в практической деятельности врача-гигиениста

- •Тема 11. Работа центра гигиены и эпидемиологии по исследованию факторов среды обитания

- •Работа на занятии:

- •Тема 12. Закаливание

- •Работа на занятии:

- •Тема 13-14. Итоговое занятие по разделу «гигиена окружающей среды»

- •Проблемно-ситуационные задачи:

- •Тема 15. Методы изучения реакций организма на действие средовых факторов

- •Тема 16. Гигиена труда. Основы радиационной гигиены

- •Работа на занятии:

- •Тема 17. Семинар "гигиена населенных мест"

- •Работа на занятии:

- •Тема 18. Санитарно-гигиеническое обследование жилого помещения

- •Работа на занятии:

- •Тема 19. Гигиеническая оценка пищевого статуса человека

- •Работа на занятии:

- •Методика оценки пищевого статуса человека

- •Расчет суточного рациона по меню-раскладке (пример)

- •Тема 20. Гигиеническая экспертиза пищевых продуктов

- •Работа на занятии:

- •Тема 21. Пищевые отравления, их профилактика и расследование

- •Работа на занятии:

- •Тема 22. Здоровье подрастающего поколения. Методы оценки физического развития

- •Работа на занятии:

- •Тема 23. Применение методологии оценки риска в гигиенической оценке качества пищевых продуктов

- •Работа на занятии:

- •Пошаговая инструкция для оценки риска здоровью населения от потребления продуктов питания

- •Тема 24: семинар «гигиеническое воспитание по вопросам здорового образа жизни»

- •Работа на занятии:

- •Тема 25-26. Итоговое занятие за VI семестр

- •Проблемно-ситуационные задачи:

- •Работа на занятии 1:

- •Работа на занятии 2:

- •Приложения Приложение 1 Прибор для измерения освещенности и яркости (люксметр-яркомер тка-пкм)

- •Приложение 2 Нормирование освещения: показатели

- •Приложение 3 Нормирование освещения: основные нормативы

- •Приложение 4 Протоколы измерений освещенности

- •Приложение 5 Приборы для измерения параметров микроклимата метеоскоп

- •Приложение 6 Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха в жилых, общественных и административно-бытовых помещениях

- •Приложение 7 Нормы микроклимата в детских учреждениях

- •Приложение 8 нормирование воздухообмена

- •Приложение 9 влияние аэроионов на здоровье человека

- •Приложение 10 гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений

- •Приложение 11 прибор для измерения концентраций аэроионов в воздухе (малогабаритный аэроионный счетчик мас-01)

- •Приложение 12 шум: основные термины, восприятие, действие на организм

- •Приложение 13 Требования к измерению шума, инфразвука и ультразвука

- •Приложение 14 Вибрация: основные термины, действие на организм

- •Приложение 15 Приборы для измерения шума и вибрации

- •Примечания:

- •Приложение 16 Протоколы проведения измерений шума, инфразвука, ультразвука

- •Протокол проведения измерений шума

- •Протокол проведения измерений инфразвука

- •Протокол проведения измерений ультразвука

- •Приложение 17 Измерение вибрации: общие требования, адаптеры

- •Приложение 18 Протокол измерений параметров вибрации

- •Приложение 19 измеритель параметров электрического и магнитного полей ве – метр ат-002

- •Измеритель напряженности электростатического поля ст-01

- •Приложение 20 методика инструментального контроля и гигиенической оценки уровней электромагнитных полей на рабочих местах

- •3. Подготовка к проведению инструментального контроля4

- •4. Проведение измерений

- •5. Гигиеническая оценка уровней эмп на рабочих местах

- •Приложение 21 отбор проб воды, льда и атмосферных осадков

- •Приложение 22 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения

- •Классы источников и методы обработки воды а) подземные источники водоснабжения

- •Б) поверхностные источники водоснабжения

- •Приложение 24 Отбор проб почвы

- •Приложение 25 гигиеническая оценка почвы

- •Приложение 26 Гигиеническое нормирование: понятие обув

- •Приложение 27 отбор проб воздуха

- •Приложение 30 экспресс-методы

- •Приложение 31 специальные меры закаливания

- •Приложение 32 методика оценки закаленности человека (метод холодовой пробы Кестнера-Маршака)

- •Приложение 33 Профилактика ультрафиолетового голодания: расчет светооблучательных установок

- •Приложение 34 определение умственной работоспособности

- •Шкала оценок устойчивости концентрации внимания

- •Приложение 35 определение физической работоспособности

- •Приложение 36 функциональные пробы в исследовании сердечно-сосудистой системы

- •Трехмоментная комбинированная проба Летунова

- •Проба Мартине-Кушелевского

- •Приложение 37 функциональные пробы в исследовании дыхательной системы

- •Проба Генчи

- •Проба Штанге

- •Приложение 38 методики субъективной оценки психоэмоционального состояния и интеллекта

- •Тест «сан»

- •Цветовой тест Люшера

- •Тест Векслера

- •Приложение 39 методика оценки адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы по р.М. Баевскому и соавт. (1987г.)

- •Приложение 40 Протокол изучения реакций организма

- •Приложение 41 основы радиационной гигиены

- •Радиационная гигиена базируется на следующих основных принципах радиационной безопасности:

- •Методы и средства индивидуальной защиты и личной гигиены при работе с источниками излучения:

- •Приложение 44 нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии взрослого населения (в возрасте 18-29 лет), в день

- •Приложение 45 максимальные значения нормальной массы тела в зависимости от пола, роста и возраста при нормальном телосложении, кг

- •Приложение 46 примерная рецептура блюд и кулинарных изделий

- •Приложение 47 сведения о массе пищевых продуктов в наиболее употребимых мерах объема

- •Приложение 48 сведения о массе штуки (единицы) пищевых продуктов

- •Приложение 49 химический состав и энергетическая ценность съедобной части (100 г) пищевых продуктов

- •Приложение 50 бракераж

- •Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья

- •Журнал бракеража готовой кулинарной продукции

- •Приложение 51 показатели качества хлеба

- •Приложение 52 методика лабораторного исследования молока

- •Приложение 53 показатели качества и безопасности молока

- •Приложение 54 отбор, направление, подготовка проб для лабораторных исследований при пищевых отравлениях

- •Приложение 55 форма экстренного извещения об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении

- •Приложение 56 исследование физического развития детей и подростков: методы и требования к проведению

- •Методы исследования физического развития

- •Приложение 57 карта обследования индивидуума

- •1.Соматометрические показатели

- •2.Физиометрические показатели

- •3.Соматоскопические показатели

- •Приложение 58 оценка физического развития индивидуума. Метод индексов

- •Приложение 59 Справочные материалы по возможным неблагоприятным эффектам для здоровья населения

- •Приложение 60 Гигиеническое воспитание и здоровый образ жизни: основные понятия

- •Приложение 61 требования к оформлению рефератов. Организация работы студента на семинарских занятиях

- •Приложение 62 итоговый тестовый контроль по гигиене

- •Приложение 63 ответы к итоговому тестовому контролю по общей гигиене

- •Приложение 64 глоссарий общие положения

- •Искусственное освещение

- •Естественное освещение

- •Климат и микроклимат

- •Воздухообмен. Ионизация воздуха

- •Шум, ультразвук, инфразвук

- •Вибрация

- •Неионизирующие электромагнитнех излученяй и поля

- •Вода и водоисточники

- •Закаливание

- •Методы изучения реакции организма на действие средовых факторов

- •Гигиена труда

- •Основы радиационной гигиены

- •Пищевой статус человека

- •Гигиеническая экспертиза пищевых продуктов

- •Здоровье и физическое развитие подрастающего поколения

- •Оценка риска

- •Приложение 65 алгоритм действий при решении типовых проблемно-ситуационных задач

- •Приложение 66

- •Приложение 67 список рекомендуемой литературы Основная литература

- •Дополнительная литература Законодательные и нормативные акты:

- •Монографии, материалы научно-практических конференций:

- •Электронные ресурсы

- •Список сокращений

Приложение 26 Гигиеническое нормирование: понятие обув

Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) – временный гигиенический норматив (временная предельно допустимая концентрация, мг/м3) вредного вещества, установленный расчетным методом с целью проектирования промышленных предприятий. Срок действия ОБУВ – 3 года. ОБУВы устанавливаются по физико-химическим и рассчитанным токсикометрическим параметрам на первом этапе нормирования вредных веществ в воздухе (этап предварительной токсикологической оценки); по токсикометрическим параметрам (среднесмертельная концентрация (доза), пороги острого действия), полученным в остром эксперименте на животных и человеке (второй этап разработки ПДК). На третьем этапе – в хроническом эксперименте – устанавливается величина ПДК с последующей корректировкой на основе клинико-статистических (натурных) исследований в течение последующих 3 – 20 лет. Пример: ОБУВ ацетальдегида, рассчитанный по порогу раздражающего действия, установленному в остром эксперименте, составляет 3,1 мг/м3.

Приложение 27 отбор проб воздуха

Исследование химического состава, как атмосферного воздуха, так и воздуха рабочей зоны является одной из функций лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

Отбор проб атмосферного воздуха. Правила организации наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы в городах и населённых пунктах изложены в ГОСТе I7.2.3.0I.-86. "Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населённых пунктов".

Организация контроля за качеством воздуха населенных мест. Устанавливают три категории постов наблюдений за загрязнением атмосферы: стационарный, маршрутный, передвижной (подфакельный).

Стационарный пост предназначен для обеспечения непрерывной регистрации содержания загрязнявших веществ или регулярного отбора проб воздуха для последующих анализов. Из числа стационарных постов выделяются опорные стационарные посты, которые предназначены для выявления долговременных изменений содержания основных и наиболее распространённых загрязняющих веществ.

Маршрутный пост предназначен для регулярного отбора проб воздуха в фиксированной точке местности при наблюдениях, которые проводятся по графику с помощью передвижного оборудования.

Передвижной (подфакельный) пост предназначен для отбора проб воздуха под дымовым (газовым) факелом с целью выявления зоны влияния данного источника.

Размещение и количество постов наблюдения. Каждый пост, независимо от категории размещается на открытой, проветриваемой со всех сторон площадке с непылящим покрытием: асфальт, газон, твёрдый грунт.

Стационарный и маршрутный посты размещаются в центральной части населённого пункта, жилых районах с различным типом застройки, зонах отдыха, на территориях примыкающих к магистралям интенсивного движения транспорта.

Места отбора проб при подфакельных наблюдениях выбирают на разных расстояниях от конкретного источника загрязнения с учётом закономерностей распространения веществ в атмосфере.

Число постов и их размещение определяются с учётом численности населения, площади населённого пункта и рельефа местности, а также развития промышленности, автомагистралей, рассредоточенности зон отдыха.

Число стационарных постов в зависимости от численности населения устанавливается не менее:

I пост - до 50 тыс. жителей,

2 поста - 100 тыс. жителей,

2-3 поста -100-200 тыс. жителей,

5 - 10 постов - более 500 тыс. жителей,

10-20 постов – более I млн. жителей.

В населённых пунктах устанавливают один стационарный или маршрутный пост через каждые 0,5-5 км с учётом сложности рельефа, наличия значительного количества источников загрязнения.

Программа и сроки наблюдений за воздушной средой населенных мест

Устанавливают четыре программы наблюдений на стационарных постах: полную, неполную, сокращенную, суточную,

Полная программа наблюдений предназначена для получения информации о разовых и среднесуточных концентрациях. Наблюдения по полной программе выполняются ежедневно путем непрерывной регистрации с помощью автоматических устройств или дискретно через равные промежутки времени не менее четырех раз с обязательным отбором в 01, 07, 13, 19 часов. Допускается проводить наблюдения по скользящему графику в 07, 10, 13 часов во вторник, четверг, субботу и в 16, 19, 22 часа в понедельник, среду, пятницу. Наблюдения по неполной программе разрешается проводить с целью получения информации о разовых концентрациях ежедневно в 07, 13, 19 часов местного времени.

По сокращенной программе наблюдения проводят с целью получения информации о разовых концентрациях ежедневно в сроки 07 и 13 часов местного времени. Наблюдения по сокращенной программе допускается проводить при температуре воздуха ниже минус 45°С и в местах, где среднемесячные концентрации ниже 1/20 разовой ПДК.

Программа суточного отбора проб предназначена для получения информации о среднесуточной концентрации. Наблюдения, по этой программе проводят путем непрерывного суточного отбора проб. В период неблагоприятных метеорологических условий и значительного возрастания содержания загрязняющих веществ проводят наблюдения через каждые 3 часа. При этом отбирают пробы под факелами основных источников загрязнения и на территории наибольшей плотности населения. Допускается не проводить наблюдения в воскресные и праздничные дни.

На опорных стационарных постах проводятся наблюдения за содержанием пыли, сернистого газа, оксида углерода, диоксида азота (основные загрязняющие вещества) и за специфическими веществами, которые характерны для промышленных выбросов данного населенного пункта.

На неопорных стационарных постах проводятся наблюдения за специфическими загрязняющими веществами по сокращенной программе.

Перечень веществ для контроля на каждом стационарном посту в городе устанавливается местными органами по гидрометеорологии и контролю природной среды и Роспотребнадзором.

На маршрутных постах проводятся наблюдения за основными загрязняющими веществами и специфическими веществами, характерными для промышленных выбросов данного населенного пункта.

На передвижных (подфакельных) постах проводятся наблюдения за специфическими загрязняющими веществами характерными для выбросов данного предприятия.

Продолжительность отбора проб загрязняющих веществ при определении разовых концентраций составляет 20-30 минут, среднесуточных концентраций - при дискретных наблюдениях по полной программе - 20-30 минут, при непрерывном отборе - 24 часа.

Отбор проб при определении приземной концентрации примеси в атмосфере проводят на высоте 1,5 – 3,5 м от поверхности земли.

Среднесуточные концентрации определяют как среднее арифметическое значение разовых концентраций, полученных по полной программе через равные промежутки времени, включая сроки 01, 07, 13, 19 часов, а также по данным непрерывной регистрации в течение суток.

Отбор проб воздуха населённых мест оформляют протоколом (форма № 329у).

Отбор проб воздуха рабочей зоны. Правила организации наблюдений за уровнем загрязнения воздуха рабочей зоны изложены в ГОСТе 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

При составлении плана отбора проб воздуха изучается технологический процесс: его непрерывность, периодичность, наличие ручных операций, температурный режим, возможность выделения вредных веществ на разных этапах, класс опасности и биологическое действие выделяющихся вредных веществ, их физико-химические свойства, агрегатное состояние, плотность, давление пара, летучесть, а также возможные превращения этих веществ – окисление, деструкция, гидролиз и т.д. Учитывается расположение и работа оборудования, схема воздухообмена помещения, планировка (этажность, наличие межэтажных проемов, связь со смежными помещениями и др.), количество и вид (постоянные, временные) рабочих мест,

Методы контроля должны обеспечивать избирательное определение вредного вещества на уровне не выше 0,5 ПДК этого вещества.

Описание каждого химического метода определения включает раздел «Отбор проб воздуха», регламентирующий способ отбора проб, скорость протягивания воздуха и объем воздуха, необходимый для определения 0,5 ПДК исследуемого вещества.

Контролю подлежат как максимально разовые (Кмр), так и среднесменные (Ксс) концентрации. Подход к периодичности, времени отбора, количеству проб воздуха, расчету концентраций и использованию полученной информации различен при определении максимально разовых и среднесменных концентраций.

При возможном поступлении в воздух рабочей зоны производственных помещений вредных веществ с остронаправленным механизмом действия отбор проб должен осуществляться с применением систем автоматических приборов, т.е. приборами непрерывного контроля. При их отсутствии (как временная мера) допускается прерывистый контроль, периодичность которого должна быть согласована с Роспотребнадзором.

Для остальных веществ, не имеющих остронаправленного механизма действия, периодичность контроля устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества:

– для веществ I класса – не реже 1 раза в 10 дней;

– для веществ 2 класса – не реже 1 раза в месяц;

– для веществ 3 и 4 классов – не реже 1 раза в квартал.

Периодичность контроля среднесменных концентраций должна быть не реже кратности проведения периодических медицинских осмотров, т.е. один раз в 6, 12 или 24 мес., и может быть изменена по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Для получения достоверных результатов при разовых измерениях концентраций вредных веществ в любой намеченной точке на каждой стадии технологического процесса необходимо последовательно отбирать не менее 5 проб воздуха.

По отобранным пробам вычисляют среднюю арифметическую и ее доверительный интервал:

где

![]() – средняя арифметическая, мг/м3;

e

– доверительный интервал, %; K1,

…, K5

– концентрации в отдельных пробах;

Kмакс

и Kмин

– максимальная и минимальная концентрация

в отобранных пробах.

– средняя арифметическая, мг/м3;

e

– доверительный интервал, %; K1,

…, K5

– концентрации в отдельных пробах;

Kмакс

и Kмин

– максимальная и минимальная концентрация

в отобранных пробах.

При доверительном интервале, равном или менее 40%, величина средней арифметической считается достоверной.

Как известно:

ПДКМР – это предельно допустимое содержание вещества в зоне дыхания работающих, усредненное периодом кратковременного отбора пробы (15 мин);

ПДКСС – предельно допустимое содержание вещества в зоне дыхания работающих, усредненное за период смены или не менее 75% ее продолжительности.

Разовые измерения концентраций вредных веществ проводят при непрерывном или последовательном отборе в течение 15-минут, для веществ преимущественно фиброгенного действия - 30 мин. Для отдельных веществ, метод определения которых не позволяет обнаружить 0,5 ПДК в количестве вещества, отобранном за 15 мин, допускается увеличение времени отбора до 30 мин. Для веществ с остронаправленным механизмом действия время отбора и регистрации концентрации не должно превышать 5 мин.

Для получения величин среднесменных концентраций необходимо проведение отбора проб не менее чем за 5 человеко-смен.

Измерение среднесменных концентраций вредных веществ проводят с помощью приборов индивидуального контроля при непрерывном или последовательном отборе проб в течение всей смены или не менее 75% ее продолжительности. Длительность отбора одной пробы и количество проб за смену зависят от метода и концентрации вещества в воздухе.

При отсутствии приборов индивидуального контроля допускается проводить определение среднесменной концентрации по результатам разовых измерений в течение всей смены или не менее 75% ее продолжительности.

При определении среднесменных концентраций необходимо учитывать время пребывания рабочего вне контакта с вредным веществом.

Время отбора проб воздуха не должно превышать продолжительность стадии (операции) или изучаемого процесса. Если стадия технологического процесса слишком коротка, то отбор пробы на тот же фильтр или в поглотитель следует продолжать при повторении операции.

На производствах с длительными стадиями технологического процесса последовательный отбор проб следует проводить с учетом начала, середины и конца процесса, а также времени выделения наибольшего количества вредного вещества.

Среднесменные концентрации для рабочих, имеющих постоянные рабочие места и выполняющих однотипные операции, рассчитывают как среднеарифметические величины из результатов разовых измерений.

Среднесменные концентрации (Kcc, мг/м3) для рабочих, не имеющих постоянных рабочих мест, определяют из результатов разовых измерений концентраций на отдельных местах пребывания рабочих с учетом хронометражных данных по формуле:

где К1, К2…Кn - концентрации вещества на отдельных стадиях технологического процесса, мг/м3; t1, t2… tn – продолжительность отдельных стадий технологического процесса, мин.

При отборе проб воздуха закрытых помещений заполняется форма № 330/у.

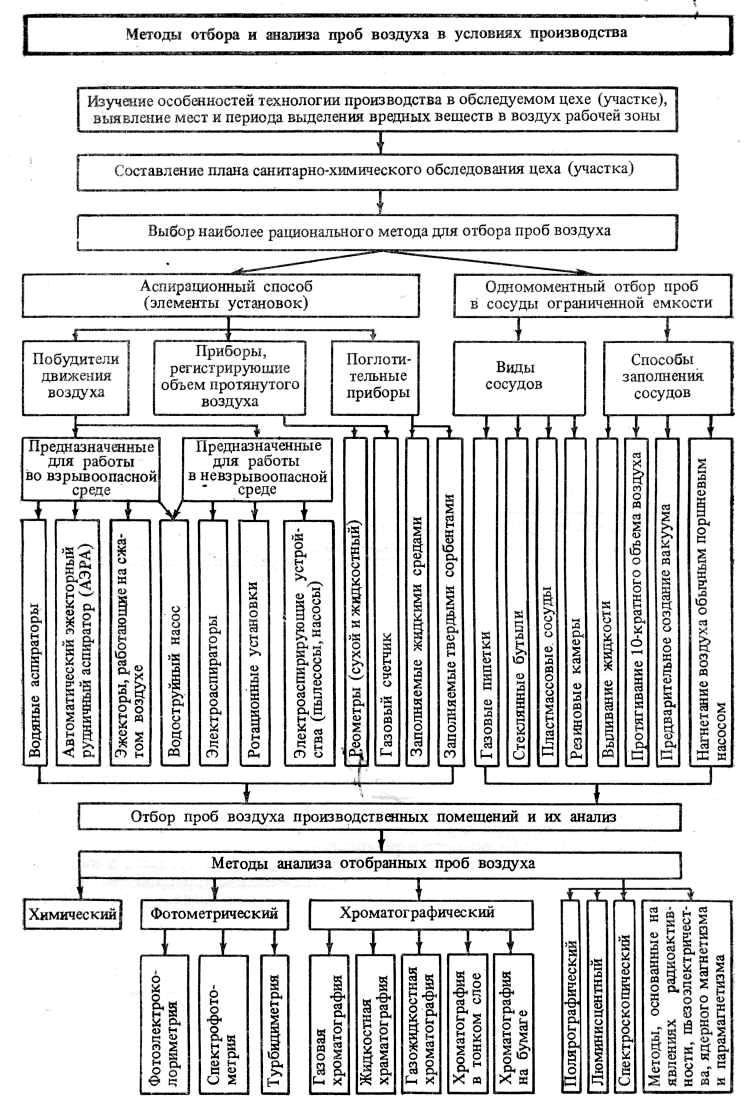

Приложение 28

МЕТОДЫ ОТБОРА И АНАЛИЗА ПРОБ ВОЗДУХА

Приложение 29

АСПИРАЦИОННЫЙ МЕТОД ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА

Аспирационный метод применяется при отсутствии высокочувствительного метода определения исследуемого вещества в относительно небольших объемах воздуха. При этом указанное вещество предварительно концентрируется (накапливается) в жидких или твердых поглотительных средах.

Принцип метода – протягивание определенного объема воздуха через поглотительные приборы с поглощающей средой. Расчет оптимального количества воздуха (Vo), требуемого для анализа, производится по формуле А. Г. Атласова:

Vo = a ´ V / C ´ K ´ V1,

где С - предельно допустимая концентрация определяемого вещества, мг/л; а - чувствительность метода, мкг; V - общий объем поглотительного раствора, мл; V1 - взятый для анализа объем поглотительного раствора, мл; К - коэффициент, выражающий часть (1/2, 1/3) предельно допустимой концентрации, подлежащей определению.

Необходимость введения коэффициента К объясняется наличием в воздухе одновременно нескольких химических веществ. При этом гигиеническая оценка воздушной среды должна проводиться с учетом формулы А. Г. Аверьянова:

.

.

Из этой формулы следует, что сумма отношений фактического содержания веществ (С1, С2, Сn) к их предельно допустимым концентрациям не должна превышать 1.

Присутствие в воздухе нескольких веществ создает необходимость определять концентрации, значительно меньше ПДК. Коэффициент К помогает установить нужное количество воздуха и должен быть приблизительно обратно пропорционален числу веществ, находящихся в воздухе (например, при наличии трех веществ К = 1/3).

Для обеспечения точности вычисления результатов анализа объем отобранного воздуха приводится к нормальным условиям (t = 20 °С, Р = 101,31 кПа (760 мм рт. ст.) по формуле

Vo = Vt ´ 273 ´ P / [(273 + t) ´ 101,31],

где Vo - объем воздуха при нормальных условиях, л; Vt - объем воздуха, взятый для анализа при данной температуре (t) и атмосферном давлении (Р); 273 - коэффициент расширения газов.

Установка для отбора проб воздуха указанным методом состоит из трех (побудитель движения воздуха, измеритель объема протянутого воздуха, поглотительные среды, заключенные в поглотительные сосуды) или из двух (если аспиратор оборудован устройством, измеряющим объем протянутого воздуха) звеньев.

В качестве побудителя движения воздуха при отборе проб воздуха применяют водяные и электроаспираторы, эжекторы и другие аппараты.

8

7

6

5

1

2

3

3

4

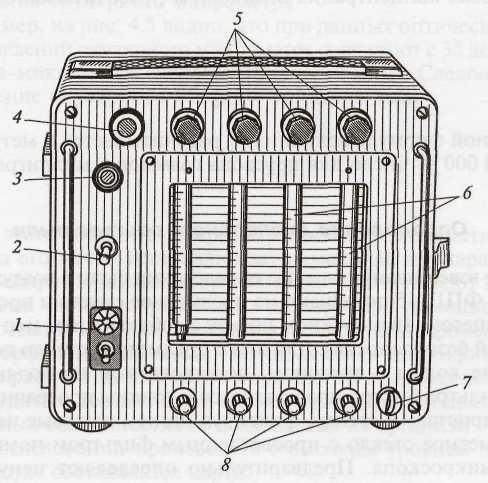

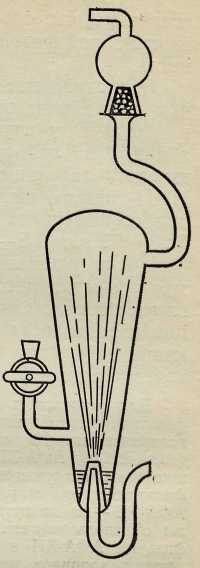

Рис. 1. Электрический аспиратор для отбора проб воздуха:

1 — колодка для присоединения шнура к прибору;2 — тумблер для включения;3 — гнездо предохранителя; 4— предохранительный клапан;

5— ручки вентилей для регулировки скорости аспирации; 6 — реометры; 7— клемма заземления;8 — штуцеры для присоединения трубок к аллонжам или поглотительным приборам

а

б

в

г

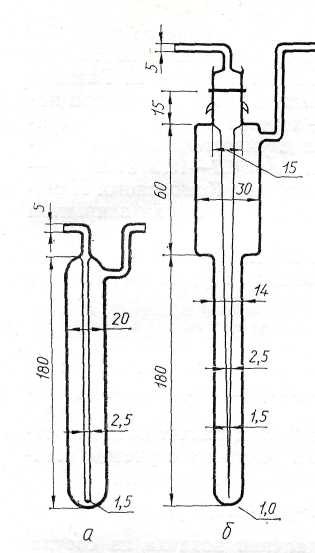

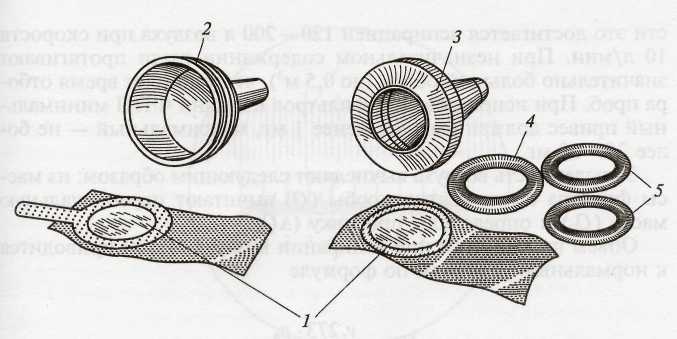

Рис. 2. Поглотительные приборы:

а - Петри; б - Полежаева; в - Зайцева; г - с микропористой пластинкой, д - поглотительный прибор Гернет.

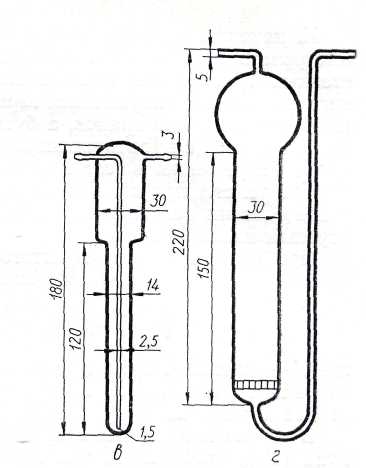

Рис. 3. Кассеты и аллонжи для отбора проб воздуха на фильтры:

1

д

При работе в помещениях с невзрывоопасными условиями используют электроаспираторы, снабженные расходомерами воздуха, рассчитанными на скорость 0-1 и 0-20 л/мин; переносная ротационная установка; электроаспирационные устройства (насосы, пылесосы).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АСПИРАТОР состоит из воздуходувки, электромотора и реометров (рис.1).

Порядок работы с аспиратором:

ШАГ 1. Заземлить прибор и подключить к сети.

ШАГ 2. Предохранительный клапан установить в положение "1".

ШАГ 3. Вентили реометров открыть до отказа.

ШАГ 4. Присоединить резиновые трубки с поглотительными приборами (аллонжами) к штуцерам реометров.

ШАГ 5. Отрегулировать скорость просасывания воздуха. Если она недостаточна, предохранительный клапан установить в положение "2". Скорость прохождения воздуха по шкалам отсчитывают по верхнему краю поплавка реометра.

При работе в помещениях со взрывоопасными условиями используют водяные аспираторы; автоматический эжекторный аспиратор АЭРА.

Водяной аспиратор представляет собой две стеклянные бутыли или металлические бачки одинаковой емкости, соединенные между собой резиновой трубкой по типу сообщающихся сосудов. Максимальная скорость протягивания воздуха, которую может обеспечить такой аспиратор, составляет 1,5—2 л/мин.

Поглотительные растворы или материалы, служащие для улавливания исследуемых веществ, помещают в поглотительные приборы с аллонжами. Последние должны создавать наилучший контакт протягиваемого воздуха с поглотительными материалами. В практике санитарно-промышленной химии наиболее часто применяются приборы Петри, Полежаева, Зайцева, с микропористой пластинкой и др. (рис. 2, а, б, в, г, д).

При отборе проб воздуха аспирационным методом подключают одновременно два или три однотипных поглотительных прибора, соединенных последовательно. Поглотитель с микропористой пластинкой может присоединяться самостоятельно (в единственном числе).

Улавливание пыли, дымов, туманов из воздуха достигается при помощи различных фильтрующих волокнистых материалов, помещенных в аллонжи (фильтродержатели, рис. 3). В качестве таких материалов используются синтетические фильтры типа АФА (аналитические фильтры аэрозольные), гигроскопическая и стеклянная вата.

После завершения количественного анализа концентрацию исследуемого вещества в воздухе (X) в мг/м3 или мг/л вычисляют по формуле:

Где a – количество вещества, найденное в анализируемом объеме жидкости, мг; b – объем жидкости во всей пробе, мл; c - объем жидкости, взятой для анализа, мл; V0 – объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к нормальным условиям.