- •1. Классификация приборов

- •2. Структура измерительных систем.

- •3. Измерительные сигналы, виды, типы модели сигналов. Классификация детерминированных сигналов.

- •4. Методы измерений.

- •4.1 Термины и определения в соответствие с рмг 29-99

- •4.2 Методы измерения не включённые в рмг 29-99

- •5. Преобразование измерительных сигналов

- •5.1 Квантование сигнала

- •Дискретизация и восстановление сигнала

- •Представление сигнала посредством выборок. Теорема в.А.Котельникова

- •5.4 Дискретизация сигнала, при условии его восстановления методом интерполяции

- •5.5 Фильтрация сигналов

- •5.6 Модуляция и детектирование

- •6. Некоторые сведения из теории случайных функций

- •7. Основные понятия теории информации.

- •8. Расчет характеристик приборов и датчиков

- •8.1 Расчёт статических характеристик

- •В случае последовательного соединения звеньев:

- •В случае параллельного соединения звеньев:

- •В случае встречно-параллельного соединения звеньев:

- •8.2. Динамические характеристики приборов и датчиков.

- •9. Анализ динамических характеристик измерительной системы второго порядка

- •9.1 Динамические звенья

- •9.2 Полные динамические характеристики системы с сосредоточенными параметрами

- •9.3 Уравнение второго порядка.

- •Р1 р2 . Корни не равны и действительны

- •9.4 Частотные характеристики системы 2-го порядка

- •10. Синтез динамических характеристик приборов.

- •10.1 Оптимизация параметров измерительной системы из условия минимума динамической погрешности

- •10.2 Оптимизация параметров измерительной системы второго порядка из условия минимума длительности переходного процесса.

- •10.3 Оптимизация параметров прибора по критерию максимума ширины полосы пропускания частот

- •10.4 Простейшая оценка динамических погрешностей при использовании аналоговых средств регистрации

В случае последовательного соединения звеньев:

Рис. . Последовательное соединение звеньев

Если характеристики звеньев 1, 2, …, n выражены соответственно уравнениями (16)

![]() ,

(16)

,

(16)

то результирующая характеристика прибора определяется совместным решением системы уравнений:

у = f n {f n-1 … f 2[f 1(x)]},

чувствительность прибора:

![]()

Для определения чувствительности

последовательного соединения, разделим

и умножим производную

![]() на dy1,

dy2,

dyn-1,

тогда

на dy1,

dy2,

dyn-1,

тогда

![]() .

.

Имея в виду, что

![]()

получим окончательно выражение для чувствительности (17)

S = S1S 2 …S n. (17)

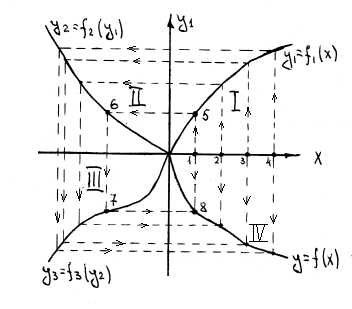

Характеристику прибора с тремя последовательно соединенными звеньями можно определить следующими графическими построениями: в первой четверти прямоугольной системе координат строят характеристику первого звена y1= f1(x); во второй четверти строят характеристику второго звена y2= f2(y1), причем величину у1, для второго звена откладывают по той же оси ординат и в том же масштабе, что и величину у1, для первого звена. Аналогично в третьей четверти для у3= f3(y2). Затем делят ось на ряд участков произвольной длины, например 4 и из точки 1 восстанавливают перпендикуляр до пересечения с кривой y1= f1(x) в точке 5. Через точку 5 проводят горизонталь до пересечения с кривой y2= f2(y1) в точке 6, затем проводят вертикаль до пересечения с точкой 7 и снова горизонталь до пересечения с перпендикуляром от точки 1, и получают точку 8. Повторяя такое же построение для точек 2, 3, 4 строят кривую у = f(х). Если структурная схема содержит более трех звеньев, то графическое построение ведется в несколько приемов, сначала на одном графике определяем результирующую характеристику первых трех звеньев, затем рассматривая эти три звена как единое целое повторяют аналогичное построение на другом графике.

Рис. . Графический способ определения статической характеристики прибора, при последовательном соединении звеньев

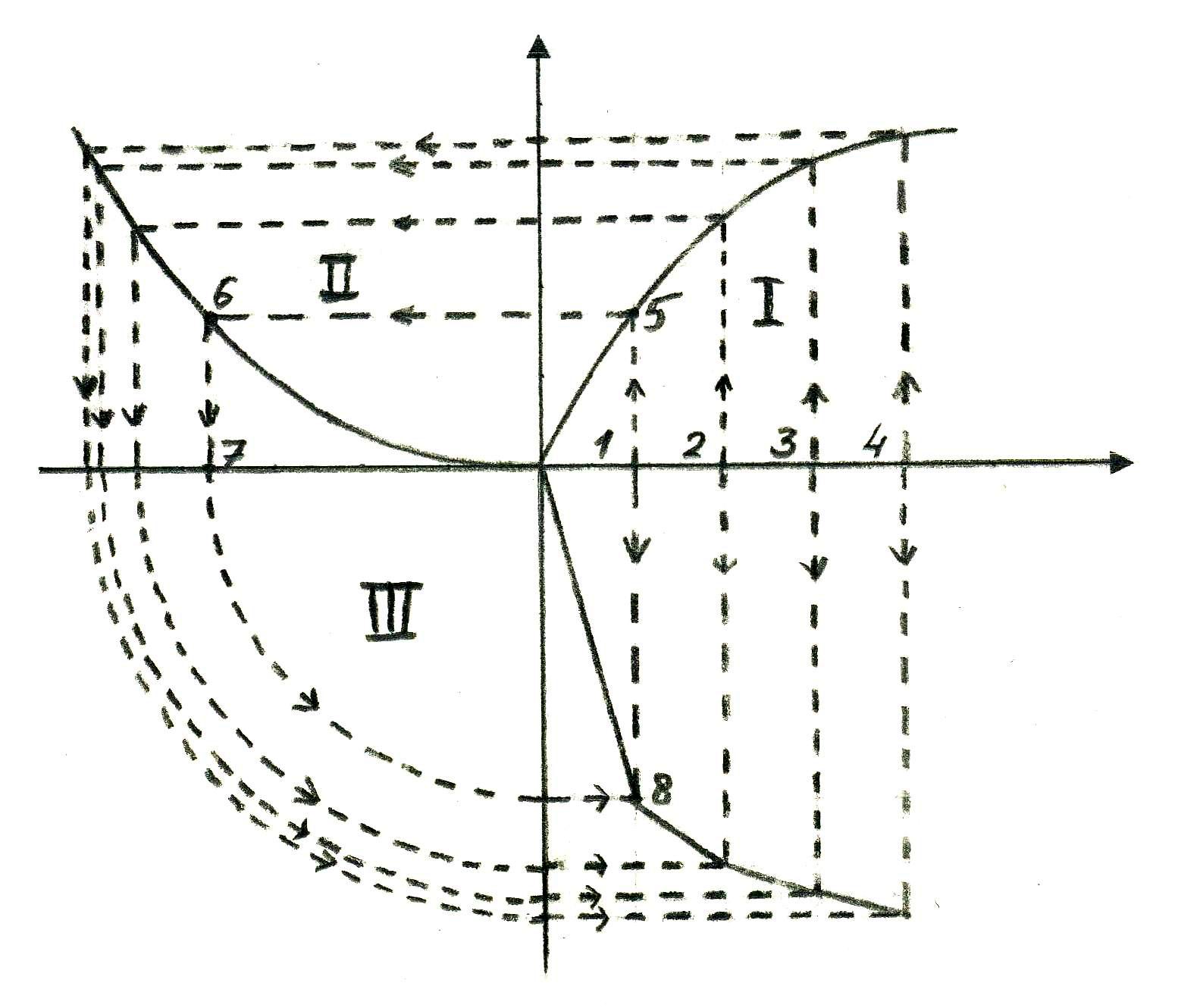

В том случае, если число звеньев два, то их характеристики строятся в первой и второй четверти, затем проекция суммарной характеристики двух звеньев на ось абсцисс, переносится на ось ординат, после чего строится суммарная кривая аналогично предыдущему случаю (Рис. ). В том случая, если число звеньев более трёх, то строится суммарная кривая для трёх звеньев, которая переносится на следующий график, далее добавляется характеристика следующих звеньев и строится суммарная характеристика.

x

y1=f1(x)

y2=f2(x)

y=f(x)

В случае параллельного соединения звеньев:

Рис. . Параллельное соединение звеньев

Если характеристика звеньев 1, 2, …, n выражены соответственно уравнениями

![]() (18)

(18)

а уравнение связи

у = у1 + у2 +…+ уn , (19)

то статическая характеристика системы получается подстановкой уравнения (18) в уравнение (19).

y = f1(x) + f2(x) +…+ fn(x) (20)

Для определения чувствительности продифференцируем уравнение (20) по входной величине х:

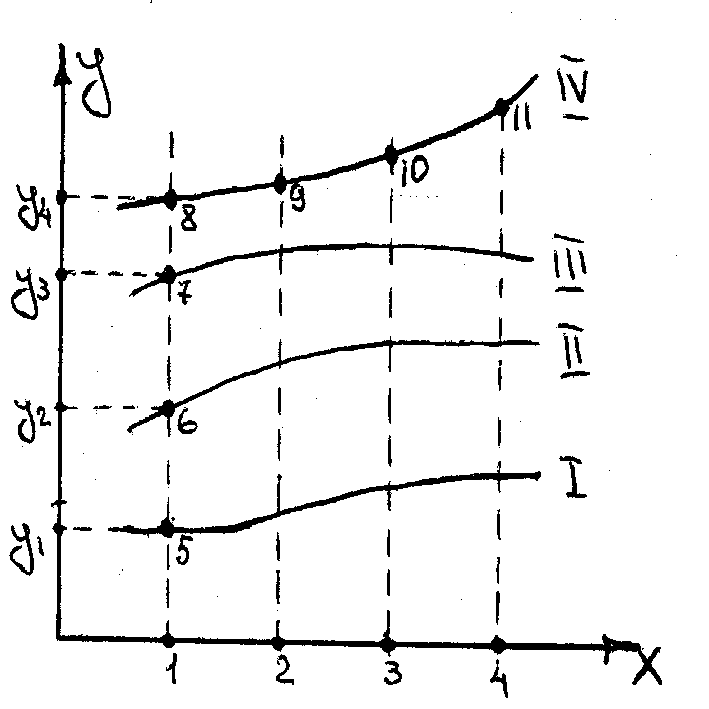

Графический метод построения статической характеристики прибора, состоящего из трех параллельных звеньев, состоит в следующем:

В прямоугольной системе координат строят характеристики каждого из звеньев (кривые I, II, III).

Рис. . Графический способ определения статической характеристики прибора, при параллельном соединении звеньев

Затем ось абсцисс делят на произвольные участки (1, 2, 3, 4). Через точку 1 проводят прямую, параллельную оси ординат. Точки 5, 6, 7 пересечения этой прямой с кривыми I, II, III имеют ординаты у1, у2, у3. Затем на той же прямой отмечают точку 8 с ординатой y4=y1+y2+y3. Повторяя аналогичное построение для точек 2, 3, 4 получают точки 9, 10, 11. Плавная кривая IV, проведенная через точки 8, 9, 10, 11 дает искомую характеристику системы с параллельными звеньями.