- •§ 16.1. Функции мембран

- •§ 16.2. Структура и модели мембран

- •§ 16.3. Физические свойства мембран

- •§ 16.4. Перенос молекул (атомов) через мембраны, уравнение Фика 213

- •§ 16.4. Перенос молекул (атомов) через мембраны, уравнение Фика

- •§ 16.4. Перенос молекул (атомов) через мембраны, уравнение Фика 215

- •§ 16.5. Перенос заряженных частиц, электродиффузионное уравнение Нернста—Планка

- •§ 16.6. Виды транспорта через мембрану

- •§ 17.2. Потенциал покоя. Уравнение Гольдмана-Ходжкина-Катца

- •§ 17.2. Потенциал покоя. Уравнение Голъдмана-Ходжкина-Кагпца 225

- •§ 17.3. Потенциал действия и его распространение

- •§ 17.3. Потенциал действия и его распространение

- •17.3.1. Сравнение потенциала покоя и потенциала действия.

- •§ 17.3. Потенциал действия и его распространение

- •§ 18.1. Электрический диполь

- •§ 18.2. Жесткий диполь во внешнем электрическом поле

- •§ 18.2. Жесткий диполь во внешнем электрическом поле

- •§ 18.4. Диполь в равностороннем треугольнике

- •§ 18.5. Токовый диполь

Лекция 16 ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МЕМБРАНАХ

Функции мембран.

Структура и модели мембран.

Физические свойства мембран.

Перенос молекул (атомов) через мембраны, уравнение Фика.

Перенос заряженных частиц, электродиффузионное уравнение Нернста-Планка.

Виды транспорта через мембраны: пассивный и активный.

Изучение структуры и функционирования биологических мембран имеет важное значение для медицины, так как многие патологические процессы в клетке связаны с нарушением функций мембран. Общая площадь мембран в органах и тканях достигает огромных размеров. Благодаря этому клетки располагают достаточной площадью для обеспечения многочисленных процессов, протекающих на мембранах, обеспечивающих жизнеспособность человека.

§ 16.1. Функции мембран

Мембрана выполняет в жизнедеятельности живых клеток самые различные функции.

Механическое разделение. Клетка — элементарная живая система. Каждая клетка окружена наружной клеточной мембраной (плазматической), которая заключает внутри себя содержимое клетки. С другой стороны, тонкая регуляция внутриклеточных процессов осуществляется на основе пространственного разделения органоидов клетки (внутриклеточные мембраны). Мембрана является поверхностью раздела (диэлектрической границей).

Транспортная функция. Через мембрану происходит перенос (транспорт) различных веществ, то есть она принимает активное участие в жизнедеятельности клетки.

Селективный барьер. Мембрана защищает клетку от проникновения нежелательных частиц и веществ.

Рецепция. Через мембрану происходит распознавание других клеток, веществ.

Распространение нервного импульса. В мембране локализованы основные биоэлектрические процессы. Реализуется генерация электрического потенциала. Посредством мембраны происходит распространение нервного импульса.

Матрица. Мембрана является матрицей (основой) для удержания белков, ферментов.

Таким образом, мембрана — важнейший орган клетки, регулирующий каждое взаимодействие клетки как внутри ее, так и с окружающей средой. Если функции мембраны нарушаются, то происходит изменение нормального функционирования клеток и, как следствие, заболевание организма.

§ 16.2. Структура и модели мембран

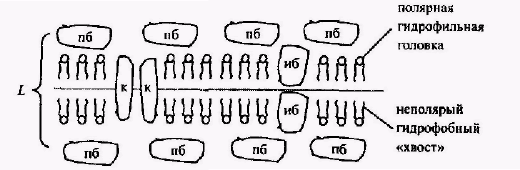

Структурную основу любой мембраны составляет двойной фосфолипидный слой (рис. 16.1). Липиды (вещества на основе жирных кислот) построены из полярной головки (содержащей атомы водорода, углерода, азота, фосфора) и двух длинных неполярных углеводородных «хвостов». Полярные головки гидрофильны^ то есть могут притягивать к себе дипольные молекулы воды. «Хвосты» обладают гидрофобными свойствами, то есть не любят взаимодействовать с водой.

В мембране молекулы фосфолипидов ориентированы так, что их гидрофильные головки выходят наружу и образуют внешнюю и внутреннюю поверхности мембраны, а гидрофобные «хвосты» обращены к середине бимолекулярного слоя, то есть внутрь мембраны. Гидрофильные головки взаимодействуют с внешними белковыми слоями и молекулами воды вне и внутри клетки и образуют с ними водородные связи.

Двойной фосфолипидный слой выполняет функцию барьера и матрицы для различных белков. Липиды и белки в бислое могут перемещаться: достаточно быстро внутри слоя вдоль плоскости мембраны (латеральная диффузия) и очень медленно между двумя монослоями поперек мембраны (флип-флоп-переходы).

16.2.1. Расположение белков в мембране. В липидную матрицу встроены белки (на одну молекулу белка приходится 75-90 молекул липидов) и функциональные белковые комплексы. Белки

как

бы плавают в липидном слое. Схематично

строение мембраны

показано на рис. 16.1.

как

бы плавают в липидном слое. Схематично

строение мембраны

показано на рис. 16.1.

Рис. 16.1. Схематичное строение мембраны: L — толщина мембраны;

пб — поверхностные белки; иб — интегральные белки; к - белки,

формирующие ионный канал (пору)

Поверхностные белки (пб). Эти белки могут находиться либо на внешнем, либо на внутреннем липидном монослое, удерживаясь преимущественно электростатическими силами. Такие белки занимают 75-80 % поверхности. Белковые молекулы покрывают мембрану с обеих сторон и придают ей эластичность и устойчивость к механическим повреждениям.

Часть этих включенных в мембрану молекул составляют гли-копротеиды, которые одной из пептидных цепей с присоединенными к ней разветвленными углеводами выступают во внешнее примембраинос пространство. Таким образом, образуется рыхлый поверхностный слой (выполняющий роль носителя электростатического заряда).

Интегральные белки (иб). Эти белки могут пронизывать двойной слой липидов насквозь. Такие белки являются главным компонентом, ответственным за избирательную проницаемость клеточной мембраны. Некоторые из них (к) образуют систему селективных каналов (пор) или функционируют как ионные насосы и регулируют, например, электрохимическую систему возбуждения клетки. Диаметр каналов составляет 0,35-0,8 нм. Количество их относительно невелико (например, в эритроцитах вся площадь каналов составляет 0,06% от площади поверхности). Полярные группы молекул белков в каналах направлены в сторону отверстия каналов, а неполярные вступают во взаимодействие с молекулами липидов. Стенки каналов обладают электрическими зарядами.

16.2.2. Модели мембран. Уточнение строения биомембран и изучение их свойств осуществляется с использованием физико-химических моделей мембраны.

Первая модель — монослой. Молекулы фосфолипидов, будучи помещенными на границу раздела вода-воздух (вода-масло), выстраиваются в один слой так, что гидрофильные (полярные) головки погружаются в воду, а гидрофобные «хвосты» в контакт с водой не вступают, остаются в воздухе (масле). Молекулы фосфолипидов как бы «отслаиваются» от воды. Пока молекул немного, они располагаются на поверхности, «прильнув» к воде головками и выставив наружу хвосты, рис. 16.2а.

Рис. 16.2. Поведение молекул фосфолипидов в воде

Вторая модель - плоский вислой. Если в водном растворе липидных молекул становится больше, то эти молекулы собираются вместе так, что гидрофобные углеводородные цепи закрыты от воды, а полярные головки, наоборот, выставлены в воду, рис. 16.25. ТЪ-кая модель позволяет изучать ионную проницаемость, генерацию электрического потенциала на мембране.

Третья модель — липосомы. Липидные бислои, если они имеют большую протяженность, стремятся замкнуться сами на себя, чтобы спрятать гидрофобные «хвосты» от воды. При этом образуются фосфолипидные везикулы — липосомы, рис. 16.2в. Они представляют собой мельчайшие пузырьки (везикулы), состоящие из билипидной мембраны. Липосомы фактически являются биологической мембраной, полностью лишенной белковых молекул. На липосомах часто проводят эксперименты по изучению влияния различных факторов на свойства мембраны, или, наоборот влияния мембранного окружения на свойства встраиваемых белков. В медицине липосомы используются для доставки

лекарственных

веществ, приготавливая их в среде,

содержащей нужное

вещество, в определенные органы и ткани.

Таким способом готовятся липосомные

кремы и мази в дерматологии и косметологии.

Сами липосомы не токсичны, полностью

усваиваются в

организме и являются надежной липидной

микрокапсулой для направленной

доставки лекарства.

лекарственных

веществ, приготавливая их в среде,

содержащей нужное

вещество, в определенные органы и ткани.

Таким способом готовятся липосомные

кремы и мази в дерматологии и косметологии.

Сами липосомы не токсичны, полностью

усваиваются в

организме и являются надежной липидной

микрокапсулой для направленной

доставки лекарства.