- •Введение

- •1. Основные сведения из формальной логики

- •1.1. Введение в формальную логику

- •1.2. Формы познания человеком окружающего мира

- •1.3. Формы абстрактного мышления

- •«Все s есть p»,

- •«Если s есть p, то s есть p1».

- •1.4. Содержательное описание основных законов классической формальной логики и границы их применимости

- •1.5. Способы правильных умозаключений, обусловленных основными законами формальной логики.

- •1.6. Правильные способы рассуждений, основанные на теории силлогизмов

- •Вопросы для самоконтроля

- •2. Элементы теории множеств

- •2.1. Понятие множества. Способы задания множеств

- •Упражнения

- •2.2. Части множеств

- •2.2.1. Понятие подмножества

- •2.2.2. Множество-степень

- •2.2.3. Понятие о верхней и нижней гранях множеств

- •2.3. Операции над множествами.

- •2.4. Основные свойства операций над множествами

- •2.5. Отношения на множествах

- •2.5.1. Операции над отношениями

- •2.5.2. Основные свойства отношений

- •2.6. Функции как отношения на множествах

- •2.7. Отношения эквивалентности

- •2.8. Отношения порядка

- •Упражнения

- •Парадоксы теории множеств

- •Вопросы для самоконтроля

- •1. Алгебра логики

- •Понятие о простом и сложном высказывании

- •Упражнения

- •Логические операции над высказываниями

- •Упражнения

- •Упражнения

- •1.4. Аксиомы и законы алгебры логики

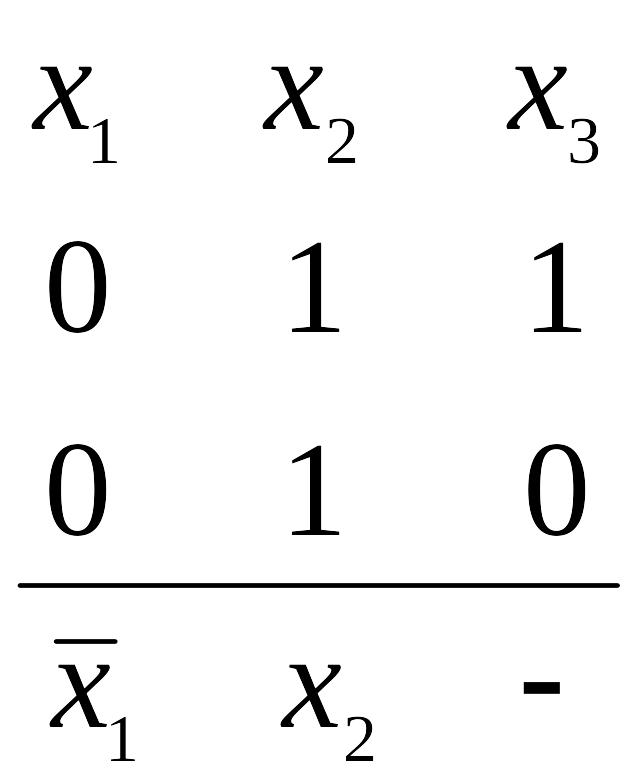

- •1.4.1. Правила склеивания для элементарных конъюнкций и дизъюнкций

- •Дизъюнкций

- •1.4.3. Правило развёртывания

- •Все ке для двух высказываний

- •Развёртывание элементарной дизъюнкции

- •Упражнения

- •1.5. Функции алгебры логики. Нормальные формы логических функций

- •Общая запись любой логической функции в сндф имеет вид

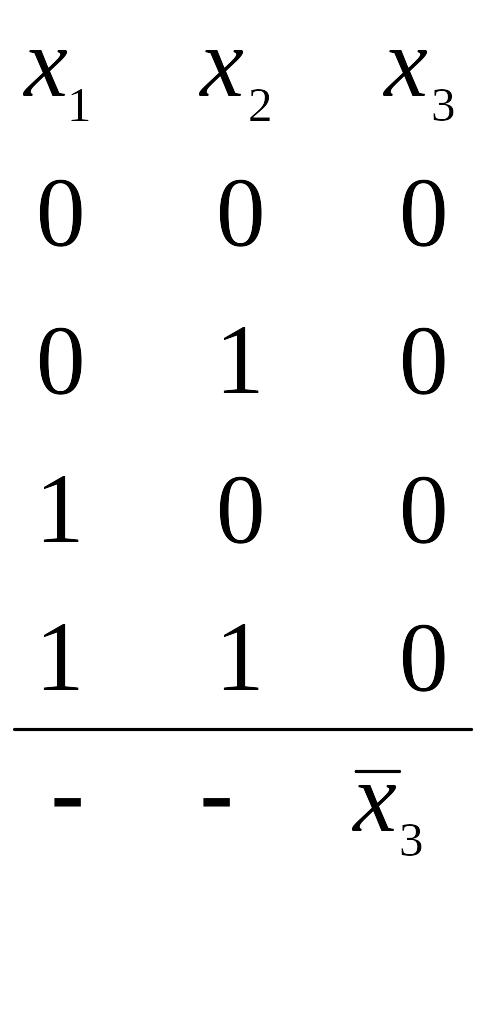

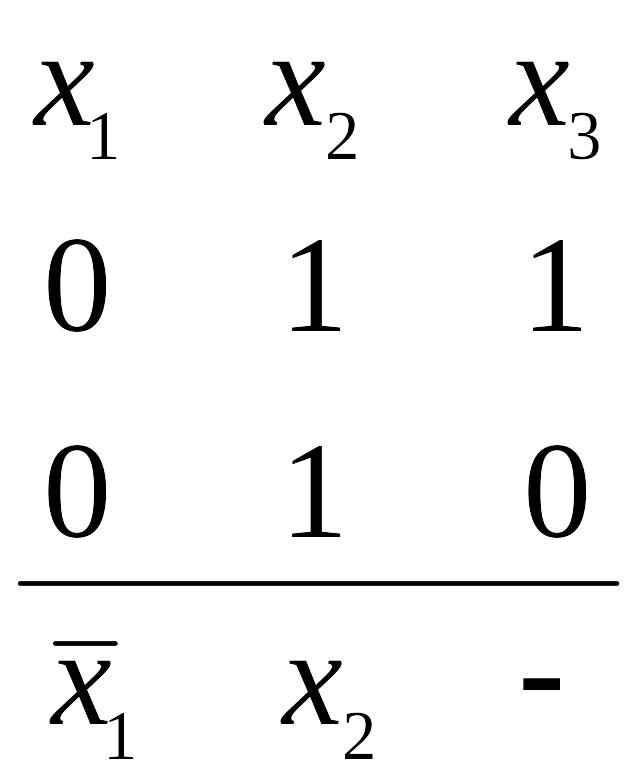

- •Пример. По заданной таблице истинности составить сндф функций

- •Снкф для выше приведенной таблицы истинности будут иметь вид

- •Упражнения

- •1.6.Минимизация логических функций

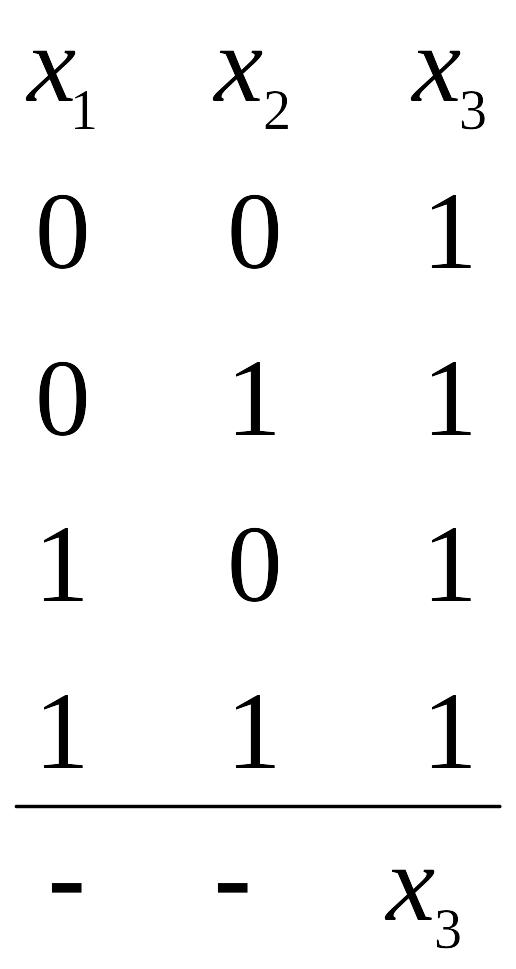

- •1.6.1. Расчетный метод минимизации

- •1.6.2. Табличный метод минимизации

- •1.6.3. Расчетно-табличный метод минимизации (метод Квайна)

- •Упражнения

- •1.7. Некоторые применения алгебры логики

- •Упражнения

- •Вопросы для самоконтроля

- •2. Исчисление высказываний

- •2.1. Понятие формулы исчисления высказываний

- •Упражнения

- •2.2. Аксиомы и простейшие правила вывода

- •Система аксиом исчисления высказываний

- •Тогда правило подстановка схематически запишется так

- •2.3. Определение доказуемой формулы

- •Рассмотрим примеры получения доказуемых формул.

- •2.4. Производные правила вывода

- •Упражнения

- •2.5. Определение формулы, выводимой из совокупности формул н

- •2.6. Понятие вывода

- •2.7. Основные правила выводимости

- •2.8. Доказательство некоторых законов логики

- •2.9. Проблемы аксиоматического исчисления высказываний

- •Вопросы для самоконтроля

- •3. Логика предикатов

- •3.1. Понятие предиката

- •3.2. Логические операции над предикатами

- •Упражнения

- •Кванторные операции

- •Упражнения

- •Определение формулы логики предикатов

- •3.5. Равносильные формулы логики предикатов

- •Упражнения

- •3.6. Предварённая нормальная форма

- •Выполнимость и общезначимость формул

- •Упражнения

- •Применение языка логики предикатов в математике и технике

- •Вопросы для самоконтроля

- •4. Основные положения теории алгоритмов

- •4.1. Интуитивное понятие алгоритма

- •4.2. Уточнение понятия алгоритма

- •4.3. Частично-рекурсивные и общерекурсивные функции

- •Упражнения

- •4.4. Машины Тьюринга

- •Упражнения

- •4.5. Понятие о нормальных алгоритмах Маркова

- •4.6. Алгоритмически неразрешимые проблемы

- •4.7. Сложность алгоритмов

- •Вопросы для самоконтроля

- •Ответы и решения

- •Раздел 1

- •Подраздел 1.3

- •Раздел 2

- •Раздел 3.

- •Раздел 4

- •Библиографический список

- •Список сокращений

- •Содержание

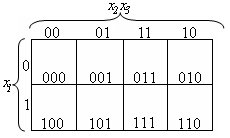

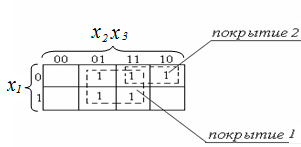

1.6.2. Табличный метод минимизации

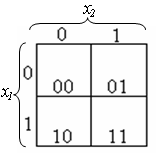

В этом методе два первых шага как бы объединены и выполняются с помощью специальной таблицы, называемой картой Карно (КК) или картой Карно-Вейча (еще иногда называемой диаграммой). Третий шаг выполняется так же, как и в расчетном методе. В принципе карта Карно является разновидностью табличной записи логической функции, заданной в СНДФ или в СНКФ, т.е. представляет разновидность таблицы истинности.

Для двух переменных КК представляет собой квадрат, разделенный на 4 клетки – по одной клетке на каждый набор переменных. Строки этой карты связываются с переменной , а столбцы – с переменной . Каждая клетка соответствует определенной конституенте, и ей присваивается свой порядковый номер, который представляет собой двоичное число, в разрядах которого записываются цифры (набор), находящиеся слева от клетки и сверху над ней. Фигурные

![]()

Рис.1

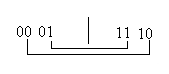

Рис. 2 Рис. 3

скобки указывают, каким переменным соответствуют строки и столбцы карты (рис.1).

Если при данном наборе, соответствующем номеру клетки, логическая функция равна 1, то единица записывается в эту клетку. Если логическая функция при данном наборе равна 0, то в клетку записывается 0 (или ничего не записывается).

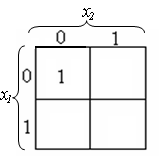

На рис.2 приведена

КК с одной заполненной клеткой, и

соответствующая этой карте логическая

функция будет

![]() .

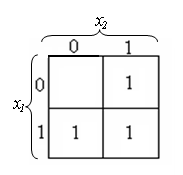

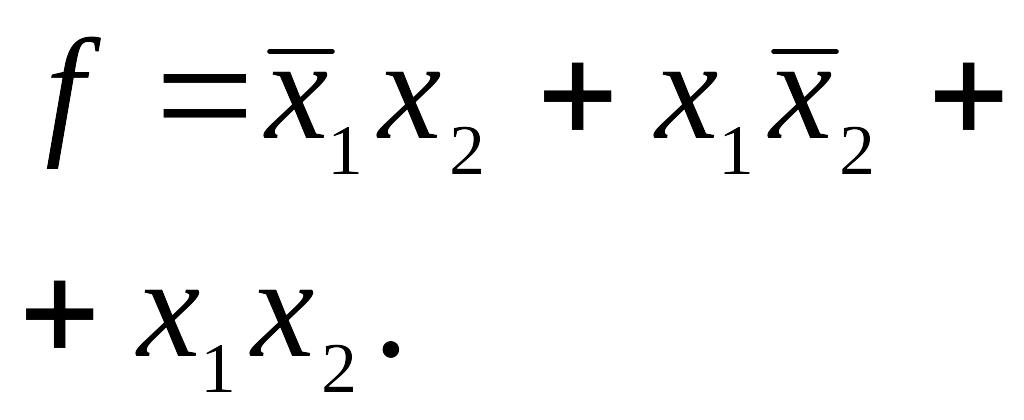

На рис.3 приведена карта с тремя

заполненными клетками, и ей будет

соответствовать функция

.

На рис.3 приведена карта с тремя

заполненными клетками, и ей будет

соответствовать функция

![]() т.е. конституенты, соответствующие

заполненным клеткам в функции, соединяются

дизъюнкцией.

т.е. конституенты, соответствующие

заполненным клеткам в функции, соединяются

дизъюнкцией.

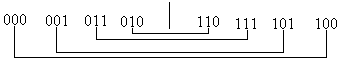

В случае трех переменных КК содержит 8

клеток, и нумеруются они так, как показано

на рис.4. Номер каждой клетки получается

объединением всех цифр, находящихся

слева от клетки и сверху от нее.

случае трех переменных КК содержит 8

клеток, и нумеруются они так, как показано

на рис.4. Номер каждой клетки получается

объединением всех цифр, находящихся

слева от клетки и сверху от нее.

С

Рис. 4

значением всего лишь одного разряда (переменной). Для этих целей используется не обычный двоичный код (тогда 3-й и 4-й столбцы на рис.4 были бы соответственно пронумерованы как 10 и 11), а двоичный отраженный код, первая половина которого получается обычным образом, а вторая половина – зеркальным отражением первой, но не всех ее разрядов, а только младших (правых), а в старшем разряде ставится единица. То есть процесс получения отраженных кодов мы можем представить так:

Для 3-разрядных двоичных чисел двоичный отраженный код формируется следующим образом:

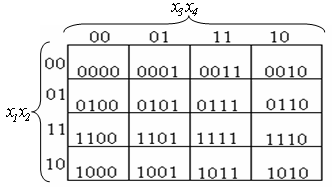

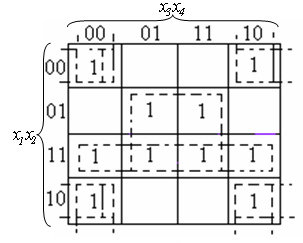

Для четырех переменных КК содержит 16 клеток (рис.5).

Рис. 5

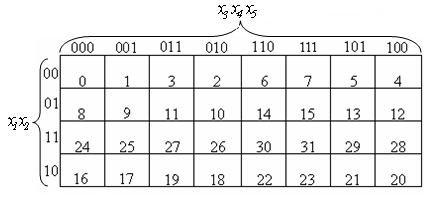

Д ля

пяти переменных необходимо иметь КК с

32 клетками. Эти 32 клетки можно представить

как 2 карты по 16 клеток или одну карту

на 32 клетки. Одна карта на 32 клетки будет

иметь такую нумерацию строк и столбцов

с учетом использования отраженных

кодов, которая показана на рис.6.

ля

пяти переменных необходимо иметь КК с

32 клетками. Эти 32 клетки можно представить

как 2 карты по 16 клеток или одну карту

на 32 клетки. Одна карта на 32 клетки будет

иметь такую нумерацию строк и столбцов

с учетом использования отраженных

кодов, которая показана на рис.6.

Рис. 6

В карте Карно,

изображенной на рис.6, нумерация клеток

дается в десятичной системе счисления.

Это позволяет производить очень

компактную запись логической функции.

Действительно, при записи логической

функции, можно указать большой знак

дизъюнкции![]() (применяемый аналогично знаку

(применяемый аналогично знаку![]() или

или

![]() в обычной алгебре), в скобках после него

перечислить те номера клеток, в которые

должна быть помещена 1. Такую запись

логической функции называют числовой.

в обычной алгебре), в скобках после него

перечислить те номера клеток, в которые

должна быть помещена 1. Такую запись

логической функции называют числовой.

Причем число клеток

![]() в КК зависит от числа переменных m

и будет

определяться по максимальному номеру

клетки как

в КК зависит от числа переменных m

и будет

определяться по максимальному номеру

клетки как

![]() ,

где

,

где

![]() − ближайшая наибольшая целая часть

− ближайшая наибольшая целая часть![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]() ,

а

,

а

![]() −

максимальный номер клетки в такой

записи.

−

максимальный номер клетки в такой

записи.

Например, если

логическая функция записана в виде

![]() то это значит, что число клеток будет

,

то это значит, что число клеток будет

,![]() т.е. число переменных будет 4, число

клеток будет

т.е. число переменных будет 4, число

клеток будет

![]() а единицы надо поместить в клетки с

номерами 0,1,3,4,6,9,11. В двоичной системе

счисления эти номера будут иметь вид:

0000,0001,0011,0100,0110,1001,1011. Тогда КК с отображенной

на нее приведенной функцией будет иметь

вид, представленный на рис.7.

а единицы надо поместить в клетки с

номерами 0,1,3,4,6,9,11. В двоичной системе

счисления эти номера будут иметь вид:

0000,0001,0011,0100,0110,1001,1011. Тогда КК с отображенной

на нее приведенной функцией будет иметь

вид, представленный на рис.7.

Рис. 7

Теперь приведем правила минимизации с помощью КК.

1.

![]() соседних клеток, содержащих 1, и

расположенных по вертикали либо по

горизонтали в виде прямоугольника либо

квадрата (такую совокупность клеток

называют покрытием), соответствуют

одной импликанте, ранг которой

соседних клеток, содержащих 1, и

расположенных по вертикали либо по

горизонтали в виде прямоугольника либо

квадрата (такую совокупность клеток

называют покрытием), соответствуют

одной импликанте, ранг которой

![]() где

− число переменных, меньше ранга

покрываемых конституент на

где

− число переменных, меньше ранга

покрываемых конституент на

![]() единиц. Чем больше клеток в покрытии,

тем проще выражаемый этим покрытием

член логической функции − импликанта.

единиц. Чем больше клеток в покрытии,

тем проще выражаемый этим покрытием

член логической функции − импликанта.

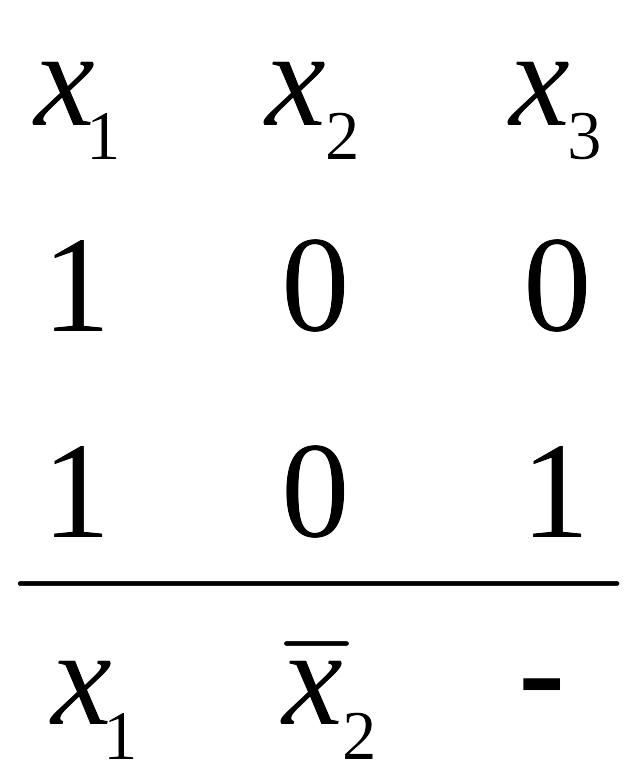

2. Импликанта, соответствующая некоторому покрытию заполненных единицами клеток, содержит символы тех переменных, значения которых совпадают у всех клеток, образующих покрытие. Причем символ берется с отрицанием, если для всех клеток покрытия он принимает значение 0, и без отрицания – в противном случае.

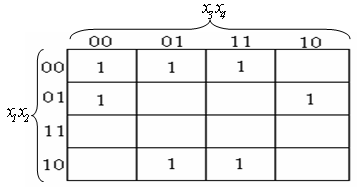

Пример.

Минимизировать логическую функцию

![]() с помощью

КК. Минимизируемая функция будет состоять

из трех переменных, соответствующая ей

КК будет состоять из 8 клеток. Поэтому

КК, с отображенной на нее заданной

функцией в виде помеченных единицами

клеток и выделенных пунктирными линиями

покрытий, приведена на рис.8.

с помощью

КК. Минимизируемая функция будет состоять

из трех переменных, соответствующая ей

КК будет состоять из 8 клеток. Поэтому

КК, с отображенной на нее заданной

функцией в виде помеченных единицами

клеток и выделенных пунктирными линиями

покрытий, приведена на рис.8.

Покрытие 1

Покрытие 2

![]()

Рис.8

Следует отметить некоторые особенности работы с покрытиями. Каждое покрытие нужно использовать только один раз. Если КК свернуть в цилиндр вдоль горизонтальной или вертикальной оси, то будет видно, что крайние клетки тоже оказываются соседними и они могут образовывать покрытие. Такой характерный случай покрытий для КК на четыре переменные приведен на рис.9.

Рис. 9

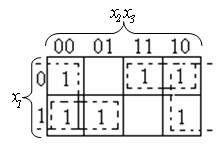

Приведем еще один

пример КК с отображенной на нее логической

функцией, когда единицы находятся в

крайних клетках. Эта функция имеет вид

![]() .

Соответствующая ей КК приведена на

рис.10.

.

Соответствующая ей КК приведена на

рис.10.

Рис. 10![]()

Недостатком

рассмотренного метода считается то,

что при числе переменных

![]() КК становятся громоздкими и неудобными

для практического применения. Однако,

справедливости ради, нужно отметить,

что сейчас уже имеются разработанные

компьютерные программы, минимизирующие

логические функции с 9 переменными.

КК становятся громоздкими и неудобными

для практического применения. Однако,

справедливости ради, нужно отметить,

что сейчас уже имеются разработанные

компьютерные программы, минимизирующие

логические функции с 9 переменными.