- •7 Способы разбивочных работ

- •3) Определяют расстояние между точками:

- •Виды геодезических знаков

- •Грунтовые воды

- •Артезианские воды

- •19.Гидрогеологические исследования. Гидрогеологические карты(карта гидроизогипс, карта изопьер, карта гидроизобат, гидрохимические карты)

- •20. Геофизический мониторинг и стационарные наблюдения за изменением компонентов природной и технической среды.

- •Понятие мониторинга окружающей среды

- •21. Техническая инвентаризация зданий и сооружений. Общие вопросы технической инвентаризации (государственный технический учет : цель, первичная и текущая инвентаризация(плаовая и внеплановая))

- •22. Техническая инвентаризация зданий и сооружений. Объекты технической инвентаризации . Технический паспорт

- •24. Государственный учет историко-архитектурных памятников.

- •25. Обследование технического состояния зданий (микроклимат, моральный и физический износ, ремонтопригодность) Причины обследования. Предварительное и детальное обследование

- •27.Моральный износ здания

- •28. Физический износ здания

- •29. Детальное обследование зданий(сплошное и выборочное)

- •30. Детальное обследование зданий: обследование фундаментов оснований, стен, перекрытий, лестниц, балконов, крыш, кровель

- •31. Детальное обследование зданий: обследование инженерных коммуникаций, дорог, проездов, площадей, объектов зеленых насаждений, правила технической безоасности при обследовании.

- •32. Классификация причин, вызывающих необходимость усиления строительных конструкций.

- •33. Определение характеристик материалов бетонных и железобетонных конструкций(прочность, влажность, пористость, водонепроницаемость, морозостойкость, огнестойкость)

- •1.Определение прочности бетона ультразвуковым методом неразрушающего контроля по гост 17624-87.

- •34. Определение характеристик материалов металлических конструкций.

- •35. Опрееление характеристик материалов каменных конструкций.

- •38. Оценка экологических факторов окружающей среды и благоустройства территории.

- •39. Шумовый режим, источники и допустимые уровни шума. Противошумовые мероприятия.

- •40. Инсоляционный режим застройки, вибрация, радиоактивное загрязнение, тепловлажностный режим застройки территории, электромагнитные влияния.

Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки Основной целью курса «Инженерно-геологические изыскания» является приобретение студентами знаний по организации изысканий для различных видов строительства, методологии и методам изучения особенностей разреза исследуемой территории, состава, состояния и физико-механических свойств горных пород с использованием современной аппаратуры для качественных и количественных прогнозов закономерностей развития геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, как результата взаимодействия геологической среды с сооружениями и обеспечения их устойчивости. Основные задачи дисциплины: - арактеристика взаимодействия различных сооружений с геологической средой района освоения; оценка и прогноз основных результатов взаимодействия, отражающихся на изменении природной обстановки; - постановка комплексных инженерно-геологических исследований для получения информации об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях строительства; - выявление основных особенностей территорий, сложных по их инженерно-геологическим и гидрогеологическим условиям; - обоснование состава и методики проведения инженерно-геологических изысканий в зависимости от сложности и ответственности проектируемых объектов; - разработка мероприятий по обеспечению устойчивости и условий нормального функционирования объекта (объектов) в зависимости от сложности инженерно-геологической и гидрогеологической обстановки.

2.

Инженерные изыскания для строительства — работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учётом рационального использования и охраны природной среды, а также получения данных для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.

Инженерные изыскания являются одним из важнейших видов строительной деятельности, с них начинается любой процесс строительства и эксплуатации объектов. Комплексный подход, объединяющий различные виды инженерных изысканий позволяет проводить разностороннее и своевременное обследование строительных площадок, зданий и сооружений.

Виды изысканий в строительстве

инженерно-топографические;

инженерно-геодезические;

инженерно-геологические;

инженерно-геофизические;

инженерно-гидрометеорологические:

инженерно-гидрологические;

инженерно-метеорологические;

инженерно-экологические (мобилизационные работы; полевые работы; лабораторные; камеральные работы);

инженерно-геотехнические;

изыскания грунтовых строительных материалов (опытные полевые работы; обследование земляных сооружений при их реконструкции);

почвенно-геоботанические;

археологические;

геофизические работы;

землеустроительные и кадастровые работы.

Инженерно-геодезические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания для строительства — это работы, проводимые для получения топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотоков, водоемов и акваторий), существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных) и других элементах планировки (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории (акватории) строительства и обоснования проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации объектов, а также создания и ведения государственных кадастров, обеспечения управления территорией, проведения операций с недвижимостью. Инженерно-геодезические изыскания являются разновидностью инженерных изысканий.

Инженерно-экологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания в строительстве позволяют обследовать со стороны благоприятности экологической обстановки и наличия условий для жизни и хозяйственной деятельности, а также влияния такой деятельности на экологическую обстановку.

Инженерно-геотехнические изыскания

Инженерно-геотехнические изыскания для строительства — работы, направленные на изучение свойств грунтов и грунтовых массивов, используемых в качестве оснований сооружений, среды для устройства подземных сооружений, а также для оценки устойчивости природных и антропогенных грунтовых массивов, склонов и откосов. Как самостоятельный вид инженерных изысканий в России введен относительно недавно. В 2006 году вышло постановление Правительства Российской Федерации № 20 от 19.01.2006 г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», где, в составе инженерных изысканий был введен новый вид – инженерно-геотехнические изыскания.

Виды работ в составе инженерно-геотехнических изысканий, определены в приказе Минрегиона России № 624 от 30.12.2009 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». В соответствии с этим приказом, в составе инженерно-геотехнических изысканий выделяются следующие виды работ:

проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов;

полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай;

определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования;

Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой;

специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений;

геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий.

Необходимо отметить, что геотехнические изыскания, по своей сути, не являются новым видом работ. Указанные виды работ, входящие в состав геотехнических изысканий, ранее выполнялись в составе инженерно-геологических изысканий или по отдельным заданиям инженерами–геологами, гидрологами, геофизиками – в зависимости от конкретных целей и задач.

Инженерно-геотехнические изыскания (как правило, дополнительно или в комплексе с инженерно-геологическими изысканиями) выполняются в случаях:

строительства объектов повышенного уровня ответственности и уникальных объектов;

строительство объектов с заглублением подземной части более 10 м;

строительство объектов в условиях плотной городской застройки;

строительство объектов на участках с развитием опасных геологических и инженерно-геологических процессов.

Инженерно-геотехнические изыскания позволяют решать следующие задачи. На предпроектной стадии геотехнических изысканий, включая предварительное определение зоны влияния проектируемого строительства на основе фондовых материалов инженерных изысканий прошлых лет и гидрогеологических изысканий на предпроектной стадии с учётом концепции строительства:

зона изменения гидрогеологических условий (глубина залегания, качество подземных вод, гидрогеология);

зона изменения напряженно-деформированного состояния с учётом предварительной концепции ограждения котлована и прогноза изменения гидрогеологических условий;

расчетная сейсмичность участка строительства (сейсмическое микрорайонирование).

На стадиях "Проект" и "Рабочая документация":

обследование зданий и сооружений в предварительно вычисленной зоне влияния проектируемого строительства.

уточненное определение расчетной сейсмичности участка строительства на проектной стадии с учётом материалов современных инженерных изысканий;

уточнение зоны влияния проектируемого строительства (гидрогеология, гидрогеологические условия и напряженно-деформированное состояние) на проектной стадии с учётом проекта строительства и материалов современных инженерных изысканий;

лабораторные испытания грунтов при динамических нагрузках, при насыщении водой;

динамические испытания грунтов в лаборатории для объектов, расположенных в зоне метро;

полевые и лабораторные испытания для определения физико-механических свойств насыпных грунтов;

прогноз изменения несущих свойств грунтов основания с учётом прогнозных изменений гидрогеологических условий (степень водонасыщения и качество подземных вод, гидрогеология);

расчеты осадок и перемещений окружающих зданий и сооружений, ограждения котлована, окружающего грунтового массива, строящегося здания от строительных и эксплуатационных динамических и статических нагрузок;

расчеты устойчивости естественных склонов, откосов искусственных насыпей и выемок;

расчеты устойчивости проектируемого здания с учётом возможности образования карстового провала;

геодезический мониторинг осадок и перемещений окружающих зданий и сооружений.

На стадии строительства:

геодезический мониторинг перемещений ограждающих конструкций, окружающих зданий и сооружений;

мониторинг напряженно-деформированного состояния основания и окружающего грунтового массива, несущих конструкций подземной части;

инструментальный мониторинг динамических воздействий на грунтовый массив и на строящееся здание;

оперативные расчеты напряженно-деформированного состояния с учётом данных мониторинга;

научное сопровождение строительства.

Для выполнения инженерно-геотехнических изысканий, в соответствии с законодательство РФ необходимо иметь допуск СРО на соответствующие виды работ. При этом следует отметить, что геотехнические изыскания выполняются, как правило, для объектов повышенного уровня ответственности.

Среди множества задач решаемых нами в ходе геотехнических изысканий, наиболее востребованными в настоящее время являются:

Геотехнический мониторинг

Наблюдения за состоянием вновь строящихся или реконструируемых зданий и сооружений;

Контроль изменения оснований и окружающего массива грунта;

Организация своевременного выявления отклонений в состоянии и работе конструкций, включая геотехнический мониторинг на объектах транспортного строительства (трубопроводы, резервуары, объекты транспортной инфраструктуры, путепроводы, мосты, тоннели и пр.);

Наблюдения за состоянием существующей застройки, находящейся в зоне влияния объекта нового строительства, включая (контроль котлованов и сооружений в зоне влияния, контроль окружающей территории при водопонижении и устройстве противофильтрационных мероприятий);

Разработка мероприятий по предупреждению и устранению возможных негативных последствий;

Испытания свай

Статические испытания свай;

Динамические испытания свай;

Мониторинг состояния окружающей территории в ходе устройства свайных фундаментов;

Контроль плотности и глубины свай с использованием геофизических методов.

Обследование фундаментов и грунтов основания при реконструкции объекта, а именно:

при увеличении этажности объекта;

при установке в помещениях тяжелого производственного оборудования (особенно при дополнительных динамических нагрузках);

при увеличении нагрузки вследствие перепланировки и усиления конструкций объекта и др.

Обследование фундаментов, грунтов основания, а также конструкций зданий и сооружений для определения возможных причин деформации.

Мониторинг опасных геологических процессов (карстово-суффозионные, подтопление, склоновые процессы, эрозионные процессы , склоновые процессы).

3.Договор на инженерные изыскания. Техническое задание.

Инженерные изыскания выполняются на основании договора между Заказчиком и исполнителем инженерных изысканий с приложениями: техническим заданием, календарным планом работ, расчетом стоимости, программой инженерных изысканий, а также дополнительных соглашений к договору при изменении состава, сроков и условий выполнения работ.

Техническое задание на выполнение изысканий составляется Заказчиком в соответствии со стадией проектирования с участием исполнителя инженерных изысканий. Техническое задание подписывается предстателем заказчиком, главным инженером проекта (ГИП), утверждается руководителем организации и заверяется печатью.

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства должно содержать следующие сведения и данные:

наименование объекта;

вид строительства (новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение, консервация, ликвидация);

сведения о стадийности (этапе работ);

характеристику проектируемых и реконструируемых предприятий (геотехнические категории объектов), уровни ответственности зданий и сооружений;

характеристику ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени и воздействий среды на объект;

сведения о мероприятиях инженерной защиты территорий, зданий, необходимость санации территории;

данные о местоположении и границах площадки или трассы строительства;

дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения;

требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства;

требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий;

требования к оценке опасности и риска от природных и техноприродных процессов.

К техническому заданию должны прилагаться графические и текстовые документы, необходимые для организации и проведения инженерных изысканий на соответствующей стадии (этапе) проектирования:

копии имеющихся топографических карт, инженерно-топографических планов, ситуационных планов (схем) с указанием границ площадок, участков и направлений трасс, генеральных планов (схем) с контурами проектируемых зданий и сооружений, картограммы;

копии решений органа местного самоуправления о предварительном согласовании места размещения площадок (трасс) или акта выбора площадки (трассы) строительства;

копия решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления о предоставлении земель для проведения изыскательских работ и исследований;

копии договоров с собственниками земли (землепользователями) и другие необходимые материалы.

В техническом задании не допускается устанавливать состав и объем изыскательских работ, методику и технологию их выполнения.

Инженерные изыскания выполняются на основе программы инженерных изысканий, которая должна полностью соответствовать техническому заданию Заказчика.

В случае выявления в процессе изысканий сложных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений и среду обитания, исполнитель инженерных изысканий должен поставить заказчика в известность о необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и в договор (контракт) в части увеличения продолжительности и (или) стоимости инженерных изысканий.

Изыскательская продукция должна передаваться заказчику в виде технического отчета о выполненных инженерных изысканиях, оформленного в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов Минстроя России, состоящего из текстовой и графической частей и приложений (в текстовой, графической, цифровой и иных формах представления информации).

В текстовой части технического отчета необходимо приводить сведения о задачах изысканий, местоположении района (площадки, трассы), характере проектируемых объектов строительства, видах, объемах и методах работ, сроках их проведения и исполнителях работ, соответствии результатов изысканий договору, материалы и данные результатов комплексного изучения природных и техногенных условий территории объекта строительства.

Графическая часть технического отчета о выполненных изысканиях содержит: карты, планы, разрезы, профили, графики, таблицы параметров (характеристик, показателей), каталоги данных, содержащих основные результаты изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий объекта строительства.

4.Инженерно-геодезические изыскания. Состав работ.

Инженерно геодезические изыскания для строительства являются работами, абсолютно необходимыми для получения топографо-геодезических данных и информации о ситуации на местности: о существующих подземных, надземных и наземных зданиях и сооружениях, конструктивных особенностях и элементах планировки территории. Эти данные необходимы для осуществления комплексной оценки техногенных и природных условий территории будущего строительства и грамотного обоснования проектирования, строительства и дальнейшего использования сооружений, а также ликвидации уже существующих объектов. К геодезическим изысканиям предъявляются повышенные требования к их точности, что способствует их динамичному развитию и совершенствованию инструментальных и цифровых технологий их проведения.

Состав геодезических изысканий

Изыскания для строительства включают в себя целый комплекс разнообразных геодезических работ. Очень часто при выполнении изысканий все виды работ обозначают одним термином — инженерная геодезия. Однако здесь нужно понимать, что топографические работы в целом и топографическая съемка — в частности, имеют принципиально важные отличия со строительными геодезическими работами высокой точности.

Инженерно-геодезические изыскания включают в себя:

топографическую съемку различного масштаба (1:500, 1:200, 1:100 и т.д.);

подеревную топографическую съемку;

создание планово-высотных геодезических сетей;

разбивочные работы, то есть вынос проекта в натуру;

обмерные работы;

инвентаризацию канализационных люков, опор и линий уличного освещения и имеющихся зданий и сооружений (в том числе подземных).

5. В последние годы в связи с переходом на автоматизированные методы проектирования кроме топографических планов и карт на бумажных носителях широко используют цифровые и математические модели местности.

Цифровая модель местности (ЦММ) — множество точек с координатами х, у, z и различными кодовыми обозначениями для аппроксимации рельефа местности и других характеристик. В более общем случае используют сочетание цифровых моделей, характеризующих ситуацию, рельеф, гидрологические, инженерно-геологические, технико-экономические и другие показатели.

При решении различных задач на ЭВМ используют математическую интерпретацию цифровых моделей, ее называют математической моделью местности (МММ). ЦММ и МММ используют как исходную информацию автоматизированном проектировании, при этом затраты труда и времени сокращаются в десятки раз по сравнению с использованием для этих целей топографических карт.

При цифровом моделировании местности могут использоваться регулярные, нерегулярные и статистические ЦММ.

Регулярные ЦММ состоят из множества точек с известными координатами, расположенных в узлах геометрических сеток различной формы, чаще в виде сети квадратов или равносторонних треугольников. Используют также ЦММ на поперечниках к магистральному ходу

Если на район работ имеются крупномасштабные карты и планы, то создают ЦММ в виде массива точек, расположенных через определенные интервалы на горизонталях, путем перемещения визира дигитайзера по горизонтали Для этой же цели могут использоваться стереофотограмметричедкие приборы, когда массив точек формируют в процессе рисовки горизонталм

Кроме того, используют массивы исходных точек, расположенных по характерным точкам рельефа местности когда между парой соседних точек возможна линейная интерполяция высот.

Статистические ЦММ состоят из массива исходных точек, полученных по законам случайного распределения, близкого к равномерному, с использованием нелинейной интерполяции высот поверхностями второго, третьего и т. д. порядка.

Цифровое и математическое моделирование существенно изменило методы изыскания и проектирования строительных объектов.

6 Разбивочные геодезические работы – это процесс переноса чертежей проекта в натуру. Он представляет собой закрепление на местности высотного и(или) планового положения основных конструкций возводимого сооружения. Главной особенностью разбивочных работ является то, что в процессе их проведения превышения, углы и расстояния не измеряются, а откладываются непосредственно на местности.

В ходе строительства зданий и сооружений производится большой объем различных геодезических измерений и построений. Для корректного проведения этих работ необходимо создать специальную разбивочную основу, которая состояла бы из геодезической сети площадки строительства, а также из разбивочной сети возводимого сооружения – как внутренней, так и внешней. Проводимые нами разбивочные работы построены именно по этой схеме. Подобное структурирование разбивочной основы в наибольшей степени соответствует стандартам точности геодезических работ и позволяет свести к минимуму затраты времени.После того, как разбивочная основа будет готова, осуществляются работы по созданию внутренней разбивочной сети . Она представляет собой пункты, которые закрепляют основные оси на монтажных горизонтах. Только по завершению этого этапа производятся детальные работы по разбивке, которые предшествуют началу возведения здания или сооружения. разбивочные работы могут производиться различными способами: линейным, способом прямоугольных и полярных координат, способом угловых засечек и прочими. После того, как разбивочные работы выполнены, составляется специальный акт, с приложением схемы разбивки.Точность переноса данных проекта в натуру во многом зависит от имеющихся геодезических средств измерения и точности исходной геодезической сети. В нашей компании для разбивочных работ используется самое современное оборудование, которое позволяет с высокой точностью и за короткий срок провести разбивку осей конструкций, трасс, зданий, котлованов, ограждений и прочего. Разбивочные работы производятся нашими специалистами в строгой последовательности, которая в полной мере соответствует выражению «от общего к частному» — главному постулату геодезии.

7 Способы разбивочных работ

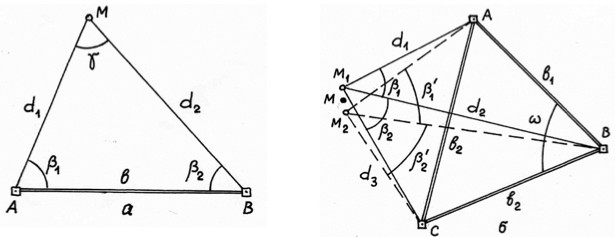

Способ прямой и обратной угловых засечек. Чаще всего эти способы применяют для выноса недоступных точек, а также точек, находящихся на значительных расстояниях от геодезической основы.

В способе прямой угловой засечки (см. рис. а) положение точки М определяют с исходных пунктов А и В геодезической основы построением в каждой из них горизонтальных углов β1 и β2, которые являются разбивочными элементами. Указанные углы строят на местности по правилам, изложенным в § 88. В данной схеме целесообразно использовать одновременно два теодолита. При этом положение проектной точки фиксируют по команде двух наблюдателей при положениях КЛ, а затем – при положениях КП. После фиксирования среднего положения точки М выполняют контрольное измерений углов β1 и β2.

Необходимо иметь в виду, что величина угла γ при точке М не должна быть малой и слишком большой. Оптимальным углом, при котором вынос точки может быть выполнен с меньшей погрешностью, является γ ≈1090 − 1100 при примерно равных расстояниях от исходных точек до точки М. То есть следует стремиться обеспечить симметричную схему построения точки М. Кроме того, для повышения точности построения проектной точки, а также для контроля её построения, вынос проектной точки на местность выполняют часто с двух базисов геодезической разбивочной основы.

Во многих случаях бывает сложно из одного приема вынести точку М с заданной точностью в её проектное положение. В таких случаях используют способ замкнутого треугольника. Вынос точки осуществляют последовательными приближениями. Для этого с максимально возможной точностью выполняют построение точки М, затем несколькими приёмами измеряют все углы треугольника, уравнивают углы и вычисляют координаты точки М из решения по формулампрямой угловой засечки. Полученные координаты сравнивают с проектными и при недопустимых отклонениях в их значениях определяют поправки (редукции) в положение точки М и смещают последнюю в проектное положение. Для контроля снова измеряют углы и выполняют аналогичные вычисления.

Вынос

проектной точки способами прямой и

обратной угловых засечек: а) способ

прямой угловой засечки; б) способ

обратной угловой засечки

Вынос

проектной точки способами прямой и

обратной угловых засечек: а) способ

прямой угловой засечки; б) способ

обратной угловой засечки

Вынос

на местность проектной точки способом

полярных координат

Вынос

на местность проектной точки способом

полярных координат

Вынос

на местность проектной точки способом

проектного полигона

Вынос

на местность проектной точки способом

проектного полигона

Метод последовательных приближений используют и в способе обратной угловой засечки (см. рис. б). Предварительно точку М выносят на местность и измеряют при ней углы β1 и β2. По формулам обратной угловой засечки определяют координаты точки М и сравнивают их с проектными. При необходимости положение точки М редуцируют на величины отклонений по координатам Х и Y, точку М фиксируют в положении М2 и снова уже в новой точке измеряют горизонтальные углы β а затем вычисляют координаты новой точки М. Все указанные действия выполняют до тех пор, пока задача качественного построения проектной точки не будет решена.

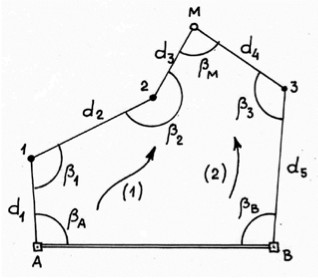

Способ полярных координат используют в тех случаях, когда проектные точки находятся сравнительно недалеко от точек геодезической основы. При этом предпочтительно, чтобы расстояния до них не превышали длины мерного прибора (ленты или рулетки).

На местности от исходного направления АВ (см. рис.) строят проектный угол β и проектное расстояние d, которые в данном способе являются разбивочными элементами.

Проектная точка может находиться далеко от точек геодезической основы или не может быть вынесена по техническим условиям способами угловой засечки. В таких случаях к точке прокладывают полигонометрический ход (см. рис.), используя для этого последовательно расчётные проектные углы и проектные расстояния. Данный способ называют способом проектного полигона.

По двум ходам от базисной линии АВ геодезической основы получают два положения точки М из решения ходов (1) и (2). В качестве первого приближения вычисляют средние значения координат проектной точки. Затем в полученной точке Мизмеряют угол βМ и линии d3 и d4 и вычисляют координаты точки М в общей схеме замкнутого полигона. Если координаты точки М будут значительно отличаться от проектных, то определяют поправки (редукции) в положение точки М, точку смещают и снова измеряют угол βМ и линии d3 и d4. Из решения хода находят координаты точки М и сравнивают их с проектными. Такие действия выполняют до достижения необходимой точности построения проектной точки.

Вынос

на местность проектной точки способом

линейной засечки

Вынос

на местность проектной точки способом

линейной засечки

Способы

створных засечек: а) способ створно-линейной

засечки; б) способ створной засечки

Способы

створных засечек: а) способ створно-линейной

засечки; б) способ створной засечки

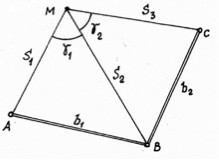

При небольших расстояниях от проектной точки до точек геодезической основы удобно использовать способ линейной засечки, реализуемый с помощью двух или трёх рулеток (см. рис.). Разбивочными элементами в этом способе являются только расстояния S или горизонтальные проложения.

Для выноса осей сооружений удобно использовать способы створных засечек (см. рис.).

В схеме створно-линейной засечки (см. рис. а) положение точки М определяют на линии створа, образованного пунктами А и В геодезической основы. По линии створа проектным расстоянием d задают положение искомой точки М. При необходимости положение точки М может быть проконтролировано с другой точки створа. В точке А створа устанавливают теодолит, а в точке В – визирную цель (на штативе, с возможностью центрирования и горизонтирования).

В схеме створной засечки (см. рис. б) точку М задают на линии пересечения створов АВ и СD. Для повышения точности работу целесообразно выполнять одновременно двумя теодолитами и двумя визирными целями несколькими приёмами с перестановкой теодолитов и визирных целей. Для контроля измеряют расстояния от построенной точки до исходных пунктов геодезической основы.

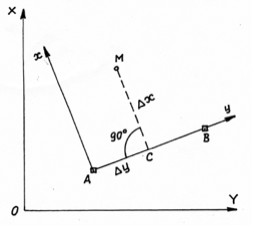

Обычно на строительной площадке имеется т.н. строительная сетка. В её системе координат задано положение всех осей (главных, основных и т.д.), а также всех главных (узловых) точек. В этом случае вынос проектных точек осуществляется в системе координат строительной сетки по приращениям координат Δx и Δy (см. рис.). В общегосударственной или местной системах координат ХОY используется система координат хАy строительной сетки c началом координат в точке А. Ось Аy задается исходным направлением на другую исходную точку (В) геодезической основы. Положение точки М определяется расстояниями Δx и Δy, т.е. приращениями координат в системе координат строительной сетки.

Разбивка

точек сооружения от строительной сетки

Разбивка

точек сооружения от строительной сетки

Способ

бокового нивелирования

Способ

бокового нивелирования

Предварительно строят проектное расстояние Δy, устанавливают в полученной точке С теодолит, строят проектный уголβ, равный 900 на точку М и в полученном направлении откладывают отрезок Δx. Для обеспечения более высокой точности построения точки меньшее из Δx и Δy следует строить в виде перпендикуляра, а большее – по створу исходной линии.

Вынос вертикальных осей конструкций выполняют способом бокового нивелирования (см. рис.). От оси АВ, на которой находится строительная конструкция, например, колонна, а небольшом расстоянии l строят линию А'В', параллельную исходной линии АВ. В точке А' устанавливают теодолит, который визируют на марку, находящуюся в точке В'. Перпендикулярно к оси колоны последовательно на её основание и верх устанавливают рейку Р (с уровнем, ориентированным осью по продольной оси рейки) и берут отсчёты а1 и а2 по вертикальной нити сетки зрительной трубы. Равенство указанных отсчётов определяет вертикальность оси колонны. Если расхождение между отсчётами недопустимо, то положение вертикальной оси колонны выправляют.

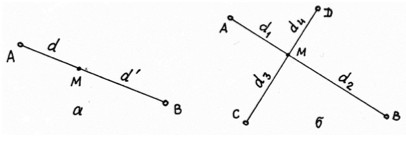

8. Геодезическая задача – математического вида задача, связаная с определением взаимного положения точек земной поверхности и подразделяется на прямую и обратную задачу.

П рямой

геодезической задачей (ПГЗ) называют

вычисление геодезических

координат -

широты и долготы некоторой точки,

лежащей на земном

эллипсоиде,

по координатам другой точки и по

известным длине и дирекционному

углу данного

направления, соединяющей эти точки.

рямой

геодезической задачей (ПГЗ) называют

вычисление геодезических

координат -

широты и долготы некоторой точки,

лежащей на земном

эллипсоиде,

по координатам другой точки и по

известным длине и дирекционному

углу данного

направления, соединяющей эти точки.

Обратная геодезическая задача (ОГЗ) заключается в определении по геодезическим координатам двух точек на земном эллипсоиде длины и дирекционного угла направления между этими точками.

В зависимости от длины геодезической линии, соединяющей рассматриваемые точки, применяются различные методы и формулы, разработанные в геодезии. По размерам принятого земного эллипсоида (см. Эллипсоид Красовского) составляются таблицы, облегчающие решение геодезических задач и рассчитанные на использование определённой системы формул.

Для определения координат точки в прямой геодезической задаче обычно применяют формулы:

1) нахождения приращений:

![]()

2) нахождения координат:

![]()

В обратной геодезической задаче находят дирекционный угол и расстояние:

1) вычисляют румб по формуле:

![]()

2) находят дирекционный угол в зависимости от четверти угла:

четверти: |

Первая четверть |

Вторая четверть |

Третья четверть |

Четвертая четверть |

знак приращения |

+X, +Y |

-X, +Y |

-X, -Y |

+X, -Y |

диреционный угол |

a = r |

a = 180 - r |

a = 180 + r |

a = 360 - r |