- •Предисловие

- •1.Предмет и задачи астрономии, классификация разделов астрономии.

- •1.1 Задачи астрономии

- •1.2 Разделы астрономии

- •1.3 История и основные этапы развития астрономии

- •1.4 Связь астрономии с другими науками, практическое значение астрономии

- •Литература к разделу

- •2. Основные сведения о Вселенной, звездном небе, солнечной системе, Земле

- •2.1 Строение Вселенной

- •2.2 Созвездия

- •2.3 Видимое движение небесных светил

- •2.4 Общие сведения о Земле

- •2.5 Доказательство шарообразности Земли, её вращения вокруг оси и годичного движения вокруг Солнца.

- •2.6 Фигура и размеры Земли

- •Литература к разделу

- •3. Основы сферической астрономии

- •3.1 Основные понятия сферической тригонометрии

- •3.1.1 Свойства сферического треугольника

- •3.1.2 Решение сферического треугольника

- •3.2 Небесная сфера, основные точки и круги.

- •3.3 Системы небесных координат

- •3.3.1 Горизонтальная система координат

- •3.3.2 Первая экваториальная система координат

- •3.3.3 Вторая экваториальная система координат

- •3.3.4 Эклиптическая система координат

- •3.3.5 Географическая система координат

- •3.4 Связь между системами координат

- •3.4.1 Теорема о высоте полюса

- •3.4.2 Связь между географическими долготами и часовыми углами

- •3.4.3 Параллактический треугольник

- •3.5 Суточное вращение небесной сферы

- •1.Незаходящие звёзды

- •2. Восходящие и заходящие звёзды

- •3. Невосходящие звёзды

- •3.6 Горизонтальные координаты светил в кульминациях

- •Для верхней кульминации

- •Для нижней кульминации

- •3.7 Движение Земли вокруг Солнца, изменение экваториальных координат Солнца в течение года.

- •3.8 Следствия годичного движения Земли вокруг Солнца, климатические пояса Земли.

- •3.9 Сумерки, белые ночи.

- •3.10 Время, системы измерения времени в астрономии.

- •3.10.1 Звездное время.

- •3.10.2 Солнечное время.

- •3.19 Связь среднего солнечного и звездного времени

- •3.10.3 Связь среднего солнечного и звездного времени.

- •3.10.4 Время на меридиане Гринвича

- •3.10.5 Время на разных меридианах

- •3.10.6 Поясное и декретное время

- •3.10.7 Эфемеридное время

- •3.10.8 Динамические шкалы времени

- •3.10.9 Атомное время

- •3.10.10 Всемирное координированное время.

- •3.10.11 Календарь

- •310.12 Юлианские дни

- •3.10.13 Линия перемены даты

- •3.11 Астрономические факторы

- •3.11.1 Рефракция

- •3.11.2 Параллакс

- •3.11.3 Аберрация

- •3.11.4 Прецессия и нутация

- •Литература к разделу

- •5. Астрономический календарь, постоянная часть/Под ред. В.К.Абалакина. Изд. 7-е, перераб.-л.: Наука, 1981.-704с.

- •Строение и масштаб солнечной системы, движение планет.

- •4.1 Видимое движение планет, конфигурации планет

- •4.2 Прохождение внутренних планет по диску Солнца.

- •4.3 Периоды обращения планет: синодический, звездный (сидеричский)

- •4.4 Законы Кеплера

- •Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площади.

- •4.5 Элементы орбит.

- •4.6 Закон всемирного тяготения

- •4.6.1 Следствия закона всемирного тяготения

- •4.6.2 Движение тела под действием силы тяготения

- •4.6.2 Классификация орбит в задаче двух тел

- •4.7 Определение масс небесных тел

- •4.8 Движение исз

- •4.9 Орбита Луны и ее возмущения

- •4.10 Видимое движение и фазы Луны

- •4.11 Периоды обращения Луны

- •4.12 Вращение и либрации Луны

- •4.13 Затмения Луны и Солнца

- •Литература к разделу

- •5. Астрономический календарь, постоянная часть/Под ред. В.К.Абалакина. Изд. 7-е, перераб.-л.: Наука, 1981.-704с

- •5. Космонавтика

- •5.1 История

- •5.2 Значение освоения космоса

- •5.3 Сегодняшнее состояние космических программ и перспективы их развития

- •5.4 Ракеты-носители

- •5 .5 Вклад Кондратюка

- •Литература к разделу

- •Приложения Приложение 1 Приложении 1.1 Основные этапы освоения космоса

- •Приложение 1.2: Космические агентства

- •Приложение 1.3: Важные космические программы и полёты ка разных стран

- •1.3.1 Искусственные спутники Земли (исз)

- •1.3.2. Космические телескопы

- •1.3.3. Автоматические межпланетные станции

- •1.3.4. Лунные станции

- •1.3.5. Пилотируемые полёты

- •1.3.6. Орбитальные станции

- •1.3.7. Частные космические корабли

- •Приложение - 2

- •Iau Резолюция по планетам Резолюция 5a

4.2 Прохождение внутренних планет по диску Солнца.

Вблизи двух узлов орбиты Меркурий и Венера для наблюдателя с Земли «проходят» по диску Солнца. Для Меркурия в среднем это происходит 14 раз за столетие.. Эти прохождения приходятся на ноябрь и май. За 217 лет происходит 9 майских и 20 ноябрьских прохождений майские через 13 лет или через 33 года, ноябрьские через 7 или через 13 лет; после каждого майского через 3,5 года происходит ноябрьское прохождение Меркурия по диску Солнца. Последние прохождения: 7 мая 2003 г. и 8 ноября 2008 года, следующие: 9 мая 2016 г. и 11 ноября 2019 года.

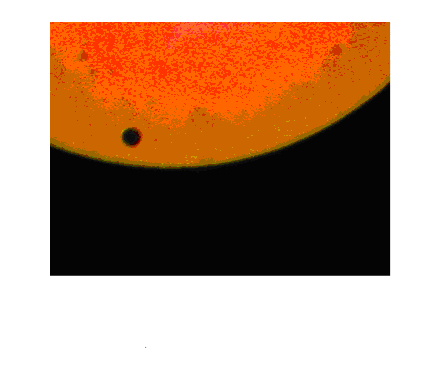

Прохождение Венеры происходит не боле двух раз за столетие: через 105,5 лет, затем через 8, через 121,5, через 8 и вновь через 105,5 лет. Последние произошли 8.06.2004 (Рис. 4.3) и 5-6.06.2012 г., следующее произойдёт только в XXII веке.

Рис. 4.3 Прохождение

Венеры по Солнцу 8 июня 2004 года

В 1761 году Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры, открыл у нее атмосферу. Наблюдая моменты контактов Венеры с краем Солнца из различных пунктов, можно определить параллакс Солнца и расстояние от Солнца до Земли.

4.3 Периоды обращения планет: синодический, звездный (сидеричский)

Синодическим периодом обращения планеты (S) называют промежуток времени между двумя ее последовательностями одноименными конфигурациями.

Звездным (сидерическим) периодом (T) планеты называется промежуток времени, в течении которого планета совершает один оборот вокруг Солнца по своей орбите. Для Земли звездный период называется звездным годом (Т).

Между этими периодами существует математическая связь.

Угловое смещение

планеты за сутки равно

![]() ,

а у Земли

,

а у Земли

![]() ,

их разность есть видимое смещение

планеты за сутки

,

их разность есть видимое смещение

планеты за сутки

![]() .

.

Отсюда уравнения синодического движения для нижних планет:

![]() ,

после сокращения на 360

получим

,

после сокращения на 360

получим

![]() (4.2)

уравнение синодического движения для

нижней планеты.

(4.2)

уравнение синодического движения для

нижней планеты.

Для верхней планеты запишем:

![]() и далее

и далее

![]() (4.3)

уравнение синодического движения для

верхней планеты.

(4.3)

уравнение синодического движения для

верхней планеты.

Синодический период можно определить из наблюдений, а звёздный только из вычислений, для земли Т = 365, 26 ср. солн. суток.

4.4 Законы Кеплера

Кеплер был сторонником гелиоцентрической системы мира Коперника, и, пытаясь усовершенствовать ее, взялся за обработку многолетних наблюдений планеты Марс, выполненных Тихо Браге и в течение нескольких лет самим И.Кеплером. Первоначально он пытался подобрать круговую орбиту (идеальное движение), но затем путем вычислений вывел, что форма орбиты эллипс, плоскость которого проходит через Солнце, а само Солнце находится в фокусе эллипса, а движение происходит неравномерно. В начале 1607г. И.Кеплер сформулировал первые два закона:

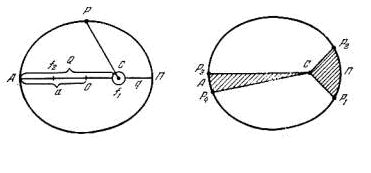

Все планеты движутся по эллипсу вокруг Солнца в одном из фокусов которого (общем для всех планет) находится Солнце (рис.4.4 а)).

а) б) Рис.

4.4

Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площади.

Математически этот закон можно записать:

![]() , (4.4)

, (4.4)

где S площадь сектора , t промежуток времени (рис. 4.4 б)).

Кроме того Кеплер показал, что плоскости планетных орбит наклонены к эклиптике, причем у каждой планетной орбиты свой наклон.

В 1618г. Кеплер обнародовал свой третий закон планетных движений, выражавший связь между периодом планеты и величиной большой полуоси:

3. Квадраты звездных периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей их эллиптических орбит.

![]() (4.5)

(4.5)

Свои законы Кеплер вывел эмпирически, т.е. путем подбора не вскрывая причины такого движения.

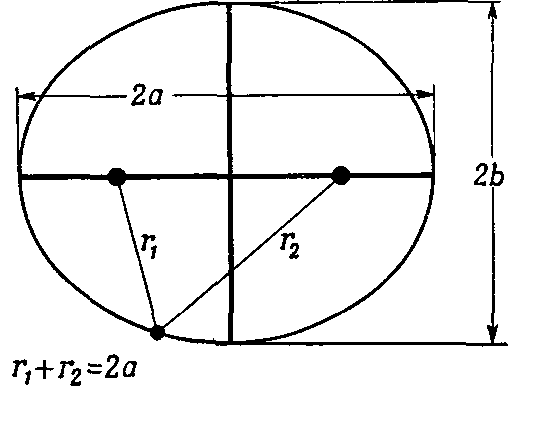

Согласно 1-му закону орбита планет – эллипс, но эллипс есть геометрическое место точек (М), сумма расстояний которых до двух данных точек F1, F2 имеет одно и то же значение 2а, F1М +F2М = 2а где F1, F2 фокусы эллипса (рис. 4.5). Можно сказать, что сумма r1+r2=const .

Рис. 4.5 Эллипс

М

F1

F2

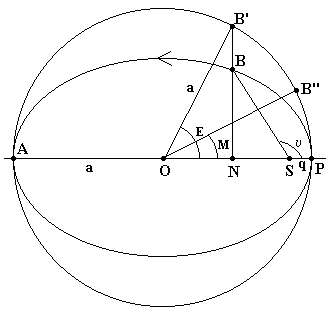

Движение планеты вокруг Солнца по законам Кеплера ещё называют невозмущенным движением. Путь планеты или другого небесного тела в пространстве называется орбитой. Орбита (орбитальный эллипс) (рис. 4.6) характеризуется определёнными параметрами:

РО=АО большая полуось а;

в фокусе F1 находится притягивающая масса Солнце (S);

ближайшая к Солнцу точка орбиты называется перигелий (Р), а наиболее отдаленная – афелий (А);

Рис. 4.6 Орбитальный эллипс

![]() (эксцентриситет),

e

– характеризует степень сжатия эллипса;

(эксцентриситет),

e

– характеризует степень сжатия эллипса;

большая ось орбиты АР называется линией (осью) апcид;

отрезок, соединяющий фокус и планету (SB) называется радиус-вектор планеты (r).

Для расстояний от перигелия и афелия до главного фокуса существуют следующие соотношения :

ПS=a(1-e)=q ; (4.6)

AS=a(1+e)=Q ; (4.7)

, где а большая полуось, равная a=(q+Q)/2 .

Если Vcр средняя орбитальная скорость, то скорость в перигелии Р и афелии А будет равна:

![]()

![]() ; (4.8)

; (4.8)

![]() , (4.9)

, (4.9)

для Земли Vсp

=29,78 км/сек., эксцентриситет орбиты Земли

![]() .

Если для Земли а=1

и Т=1,

то для любой планеты .

.

Если для Земли а=1

и Т=1,

то для любой планеты .

![]() (4.10)

(4.10)