- •Билет № 1

- •1. Тали, подвесные краны. Мостовые краны, специальные краны.

- •2.Строительная продукция. Классификация строительных объектов по назначению и характеристикам.

- •3. Материалы для каменных и армокаменных конструкций.

- •6. Проектирование, его значение и организация

- •Билет № 2

- •2. Строительные процессы. Их характеристика и классификация.

- •3. Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента.

- •4. Геодезическое обеспечение монтажных работ.

- •5. Стропильные фермы. Конструкции покрытий.

- •6. Основные этапы и стадии проектирования.

- •Билет № 3

- •1. Технические требования к промышленным зданиям (прочность, устойчивость, долговечность, взрыво- и пожароопасность, требования к санитарно-техническому и инженерному оборудованию).

- •2. Строительно-монтажные работы. Их структура и классификация.

- •6. Состав проекта

- •Билет № 4

- •1. Санитарно-защитные зоны.

- •2. Цель и содержание технологического проектирования. Проект организации строительства (пос).

- •3. Расчетные сопротивления кладки.

- •6. Основные технико-экономические показатели (тэп), характеризующие проектные решения.

- •Билет № 5

- •1. Вспомогательные здания (понятие, размещение, унифицированные типовые секции).

- •2. Цель и содержание технологического проектирования. Проект производства работ (ппр).

- •3. Деформативность кладки.

- •4. Перечислите состав процесса монтажа строительных конструкций.

- •5. Расчет ферм. Определение усилий в стержнях фермы.

- •6. Экономические показатели вариантного проектирования.

- •Билет № 6

- •1. Состав и оборудование бытовых помещений.

- •2.Цель и содержание технологического проектирования. Технологические карты, схемы и карты трудовых процессов.

- •3. Назначение и виды арматуры.

- •4. Как определяется место размещения приобъектного склада.

- •5. Расчет ферм. Расчетные длины стержней ферм.

- •6. Особенности ценообразования в строительстве.

- •Билет № 7

- •1. Привязки, общее понятие, виды, рисунки, объяснения к ним.

- •2. Состав технологического процесса разработки грунта. Состав работ по подготовке строительной площадки под новое строительство.

- •6. Методы определения стоимости строительства.

- •Билет № 8

- •1. Столбчатые фундаменты, подробный обзор.

- •2. Разбивка земляных сооружений. Осушение площадки и рабочих мест.

- •3. Арматурные сварные изделия.

- •Билет № 9

- •1. Монолитные ж/б фундаменты, виды рисунки, основные составные части.

- •2. Назначение, классификация и конструкция забивных свай и шпунта. Состав технологического процесса устройства свайных фундаментов.

- •3. Расчет элементов каменных конструкций на внецентренное сжатие.

- •Билет № 10

- •2. Технология устройства набивных свай.

- •3. Сцепление арматуры с бетоном.

- •6. Структура прямых затрат.

- •Билет № 11

- •1. Опоры и несущие конструкции, ограждения, подробный обзор.

- •2.Состав технологического процесса возведения монолитных железобетонных конструкций. Назначение, виды и области применения опалубки.

- •3. Расчет элементов каменных конструкций на изгиб.

- •Билет №12

- •1. Колонны ж/б каркаса, подробная характеристика.

- •2. Технология бетонирования фундаментов, массивов, полов, конструкций каркасов зданий.

- •6. Себестоимость, ее состав и порядок определения.

- •Билет № 13

- •1. Колонны стального каркаса, подробный обзор.

- •2. Технология возведения зданий из монолитного железобетона в скользящей, объемно-переставной и крупно-щитовой опалубках.

- •3. Стадии напряжённо–деформированного состояния железобетона.

- •4.Приведите определение строповки конструкций.

- •5. Основные требования, предъявляемые к каркасам производственных зданий

- •6. Прибыль и ее определение.

- •Билет №14

- •1. Подкрановые балки, подробный обзор (вид материала, сечение). Крепление подкрановых рельсов.

- •2. Технологическая структура монтажных процессов. Транспортирование, приемка и складирование сборных элементов.

- •3. Расчет элементов армокаменных конструкций с продольным армированием.

- •6. Определение сметной стоимости на основе элементов затрат.

- •Билет №15

- •1. Стеновое заполнение ограждений.

- •4 Часть сНиП «Сметные нормы и правила» содержит 16 основных глав:

- •Билет №16

- •1. Остекление (подробный обзор: деревянные переплеты, стальные, виды секций, размеры, обозначения на чертежах).

- •4 Часть сНиП «Сметные нормы и правила» содержит 16 основных глав:

- •Билет№ 17

- •1. Несущие конструкции покрытий: подробный обзор.

- •2. Монтаж конструкций крупнопанельных зданий (кпз)

- •3. Конструктивные схемы многоэтажных зданий.

- •Билет№18

- •1. Стропильные балки.

- •2. Монтаж металлических конструкций одноэтажных промышленных зданий.

- •6. . Элементные сметные нормы (эсн) на строительные конструкции и работы. Основные понятия порядка разработки и применения.

- •1. Стропильные фермы.

- •2. Назначение, классификация и конструкция забивных свай и шпунта. Состав технологического процесса устройства свайных фундаментов.

- •6. Строительные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин

- •Билет №20

- •1. Подстропильные конструкций. Подробно (рисунки).

- •2. Контроль качества монтажа конструкций и охрана труда при выполнении работ.

- •3. Виды плоских перекрытий.

- •4. .Каковы методы монтажа при строительстве одноэтажных промышленных зданий.

- •5. Сбор нагрузок на поперечную раму.

- •Билет №21

- •1. Связи.

- •2. Современные конструкции кровель. Особенности технологии кровельных работ в экстремальных условиях.

- •3. Сборные ребристые перекрытия с балочными плитами.

- •6. . Нормы дополнительных (лимитируемых) затрат.

- •Билет№22

- •1. Покрытие промышленных зданий. Подробный обзор, рисунки.

- •2. Назначение, виды и конструкции тепловой изоляции.

- •3. Армирование сварными плоскими и рулонными сетками плиты монолитного ребристого перекрытия.

- •4. Техника безопасности при выполнении монтажных работ.

- •5. Определение массы конструкций.

- •6. Единичные расценки, их состав и назначение.

- •Билет№23

- •1. Фонари.

- •2. Назначение, виды и способы устройства гидроизоляционных покрытий.

- •3. Состав и конструктивные особенности монолитного ребристого перекрытия.

- •4. Средства механизации при реконструкции объекта.

- •5. Определение трудоемкости изготовления и монтажа конструкций.

- •6. . Виды смет, их назначение и состав.

- •Билет№24

- •1. Водоотвод: подробно. Рисунки, привязки.

- •2. Назначение и технология устройства основных антикоррозионных покрытий.

- •3. Расчет второстепенных балок монолитных ребристых перекрытий.

- •4. Достоинства метода монтажа зданий из объемных элементов.

- •5. Определение стоимости конструкций.

- •6. Локальные сметы.

- •Билет №25

- •1. Полы. Особенности их устройства в промышленных зданиях. Деформационные швы, их назначение.

- •2. Назначение и виды отделочных покрытий. Материалы для стекольных работ.

- •3. Армирование второстепенной балки монолитного ребристого перекрытия сварными каркасами и сетками.

- •3. Армирование главной балки монолитного перекрытия плоскими каркасами.

- •4. Исполнительная документация предъявляемая при сдачи типового этажа монолитного здания:

- •5. Особенности монтажа металлических конструкций.

- •6. Сводный сметный расчет.

- •Билет №27

- •1. Грунтовые покрытия полов.

- •2. Назначение, виды и материалы облицовочных покрытий.

- •3. Расчет главной балки монолитного ребристого перекрытия.

- •4. Перечислите предприятия, выступающие в качестве заказчика.

- •5. Сварные соединения и швы.

- •6. Обоснование сметной стоимости строительной продукции.

- •Билет №28

- •1. Полы с бетонным покрытием.

- •2. Технология устройства подвесных потолков.

- •3. Статический расчет неразрезных изгибаемых элементов.

- •4. . Функции заказчика.

- •6. Составление смет. Методы определения стоимости.

- •Билет №29

- •1. Металлоцементные покрытия полов и мозаичные полы.

- •2. Назначение, устройство и виды полов.

- •3. Виды железобетонных конструкций

- •Билет№30

- •1. Двери и ворота.

- •2. Технология устройства монолитных полов и покрытий из штучных и плиточных материалов.

- •3. О напряженно-деформированном состоянии.

Билет №16

1. Остекление (подробный обзор: деревянные переплеты, стальные, виды секций, размеры, обозначения на чертежах).

Световые проемы в промышленных зданиях предназначаются для освещения и вентиляции помещений. Минимально необходимые размеры остекленных поверхностей устанавливают светотехническим расчетом, сведения о котором приведены в § 9. Заполняют проемы остекленными переплетами или панелями, а также стеклоблоками.

Световые проемы промышленных зданий в отличие от световых проемов гражданских зданий имеют значительные размеры по высоте и ширине. Располагают их, начиная с отметки 120 см от уровня пола, в виде сплошных остекленных поверхностей, остекленных лент на всю длину ограждений либо отдельными участками, то есть с глухими простенками, обычно равными шагу колонн. Окна в том решении, в каком они встречаются в жилых и общественных зданиях (в виде отдельных проемов с открывающимися створками), в одноэтажных производственных зданиях применяются редко.

Остекление может устраиваться в один или несколько ярусов. В высоких одноэтажных производственных зданиях с крановым оборудованием остекление обычно делают в два и более ярусов. При двухъярусном остеклении нижний ярус предусматривается для освещения производственных площадей, верхний — для освещения надкранового пространства. Высота ярусов световых проемов принимается по расчету с учетом конструкций применяемых панелей стенового заполнения.

Остекление световых проемов может быть одинарным и двойным. По экономическим соображениям в большинстве промышленных зданий, в том числе и отапливаемых, устраивают одинарные переплеты. Двойным остеклением проемы заполняют на высоту 240—360 см от пола для защиты помещения от продувания и главным образом в тех случаях, когда рабочие места в помещении располагаются на расстоянии менее 200 см от световых проемов. В неотапливаемых зданиях переплеты, как правило, на всю высоту делают одинарными.

Заполнение световых проемов производится деревянными и стальными переплетами. Стальные переплеты используют главным образом в помещениях с высокой температурой воздуха — в термических, прокатных, литейных и других цехах, деревянные — в помещениях с нормальным тепловлажностным режимом воздуха. В целях индустриализации строительства в настоящее время применяют оконные панели, составляемые из отдельных переплетов в укрупненные элементы с размерами, равными размерам стеновых панелей.

В производственных зданиях, как и в гражданских, световые проемы могут заполняться глухими и открывающимися переплетами. При больших размерах створок открывать их, вращая вокруг вертикальной оси (как в гражданских зданиях), трудно. Поэтому в промышленных зданиях широко применяются створки фрамужного типа, вращающиеся вокруг горизонтальной оси. Последняя может располагаться в верхней части створки (верхнеподвесные створки) или в середине (среднеподвесные створки) и внизу (нижнеподвесные створки). При малых размерах переплетов возможна также подвеска створок и к вертикальной оси.

Способы навесок и открывания переплетов на чертежах условно обозначаются сплошными и пунктирными линиями. Две наклонные линии, сходящиеся в одной точке, указывают на расположение с противоположной от этой стороны створки навесок. При открывании переплета наружу указанные линии делают сплошными, при открывании внутрь — пунктирными; при двойных переплетах показываются два независимых направления линий.

В одинарных переплетах чаще применяют верхнеподвесные створки, в двойных — комбинированные, в которых наружная створка является верхнеподвесной, а внутренняя — нижнеподвесной. При таком расположении створок при их открывании холодные потоки наружного воздуха будут попадать в основном вверх и меньше охлаждать рабочее место. Кроме того, такая навеска створок упрощает конструкцию механизмов для их открывания и закрывания, а также препятствует попаданию косого дождя в помещение при открытых створках.

Открывающиеся створки укрепляют на коробке при помощи навесок и оборудуют ветровыми крючками и щеколдами. Створки фрамужного типа с двойными переплетами оборудуют рычажными устройствами, позволяющими открывать и закрывать оба переплета одновременно. Для открывания фрамуг, располагаемых на большой высоте, применяют специальные механические устройства с дистанционным управлением.

Оконные переплеты. В промышленных зданиях деревянные переплеты устраивают в виде блоков, в состав которых входят коробки, навешиваемые на петли створки с наружным и с внутренним открыванием. Оконные блоки с наружным открыванием створок рекомендуется устанавливать в одноэтажных промышленных зданиях, а с внутренним —- в одно- и многоэтажных зданиях. Изготовляют их по ГОСТ 12506—67. В зданиях и помещениях административного и бытового назначения следует применять оконные блоки, предназначенные для жилых и общественных зданий (ГОСТ 11214—65, см. §70). Эти же блоки могут устанавливаться также в производственных зданиях при ширине световых проемов менее 1,5 м и высоте 1,2 и 1,8 м.

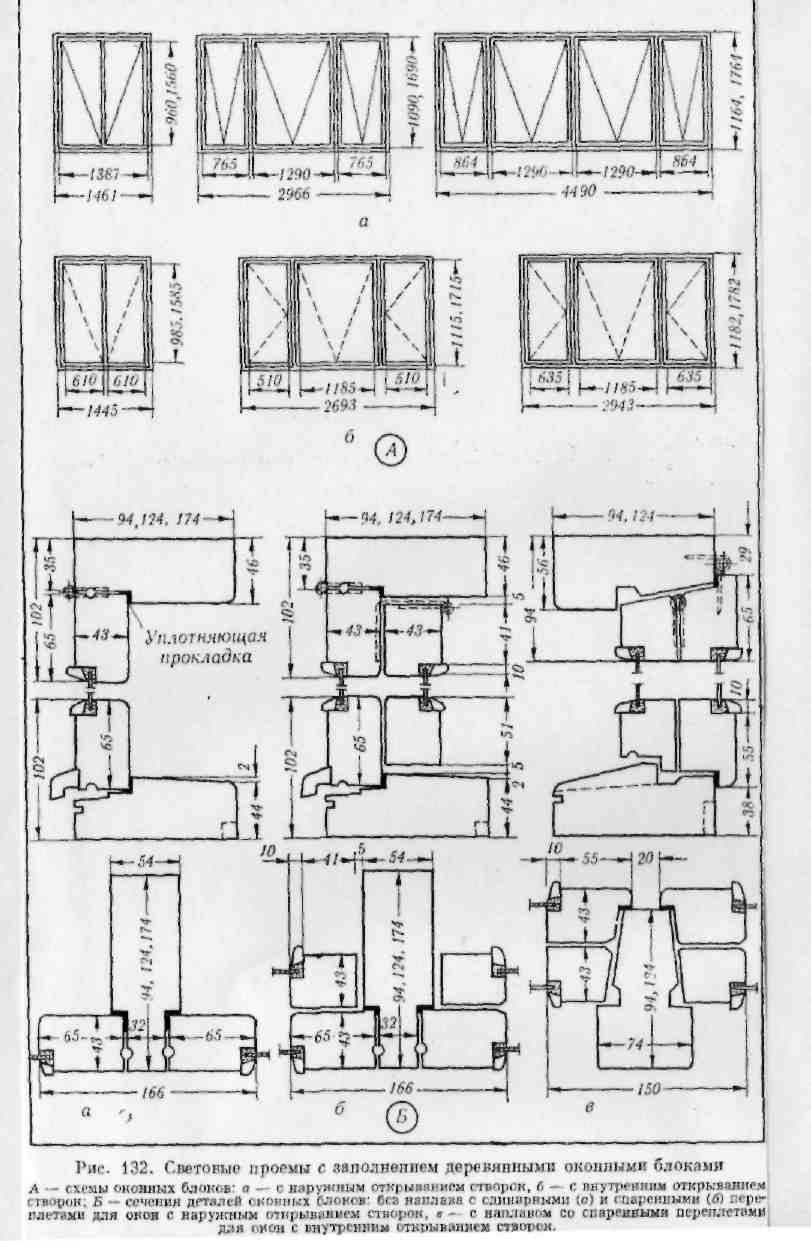

Заполнение световых проемов деревянными блоками может производиться с простеночным и ленточным остеклением с установкой блоков по высоте в один или несколько ярусов. Для заполнения световых проемов по высоте одним ярусом блоков стандартом предусматриваются блоки, изображенные на рис. 132, А. Световые проемы по высоте в несколько ярусов заполняются трех- и четырехстворчатыми блоками таких же размеров и формы.

Ленточное остекление осуществляется набором трехстворчатых оконных блоков. При этом между колоннами каркаса здания через 3 м устанавливаются вертикальные металлические или деревянные импосты.

Максимальная высота светового проема при ленточном и простеночном остеклении принята 7,2 м. В проемах высотой более 7,2 м должны быть приняты специальные конструктивные элементы, способные воспринимать нагрузки от вертикальных импостов и собственного веса лежащих выше оконных блоков.

Блоки с наружным открыванием створок (рис. 132, А, а) изготовляют без наплава с одинарными (рис. 132, Б, а) или со спаренными (рис. 132. Б, б)] переплетами, а с внутренним открыванием створок (рис. 132, А, б) — с наплавом со спаренными переплетами (рис. 132, Б, в).

Навеску створок рекомендуется производить на верхние горизонтальные бруски коробки, за исключением крайних створок трехстворчатых блоков с внутренним открыванием, навеска которых осуществляется на боковые вертикальные бруски коробки. Остекление створок предусмотрено листовым оконным стеклом толщиной 3—4 мм на двойной замазке с креплением листов деревянными штапиками трапецеидально го сечения. Для уплотнения сопряжений отдельных элементов оконных блоков применяются пенополиуретановые прокладки, устанавливаемые на клею в местах, указанных на чертежах, приведенных в стандарте.

Оконные блоки в проемах крепятся по углам коробок к закладным элементам, установленным в стенах, перемычках, колоннах, и к вертикальным импостам. Все зазоры между коробками и стеновыми откосами, а также между смежными коробками проконопачиваются и закрываются нащельниками.

Стальные переплеты. По сравнению с деревянными они имеют ряд преимуществ: не подвергаются короблению, не возгораются, имеют большую прочность, а, как следствие,— меньшие сечения элементов, благодаря чему мало задерживают свет. Однако применение стальных переплетов ограничивается, ввиду экономии металла.

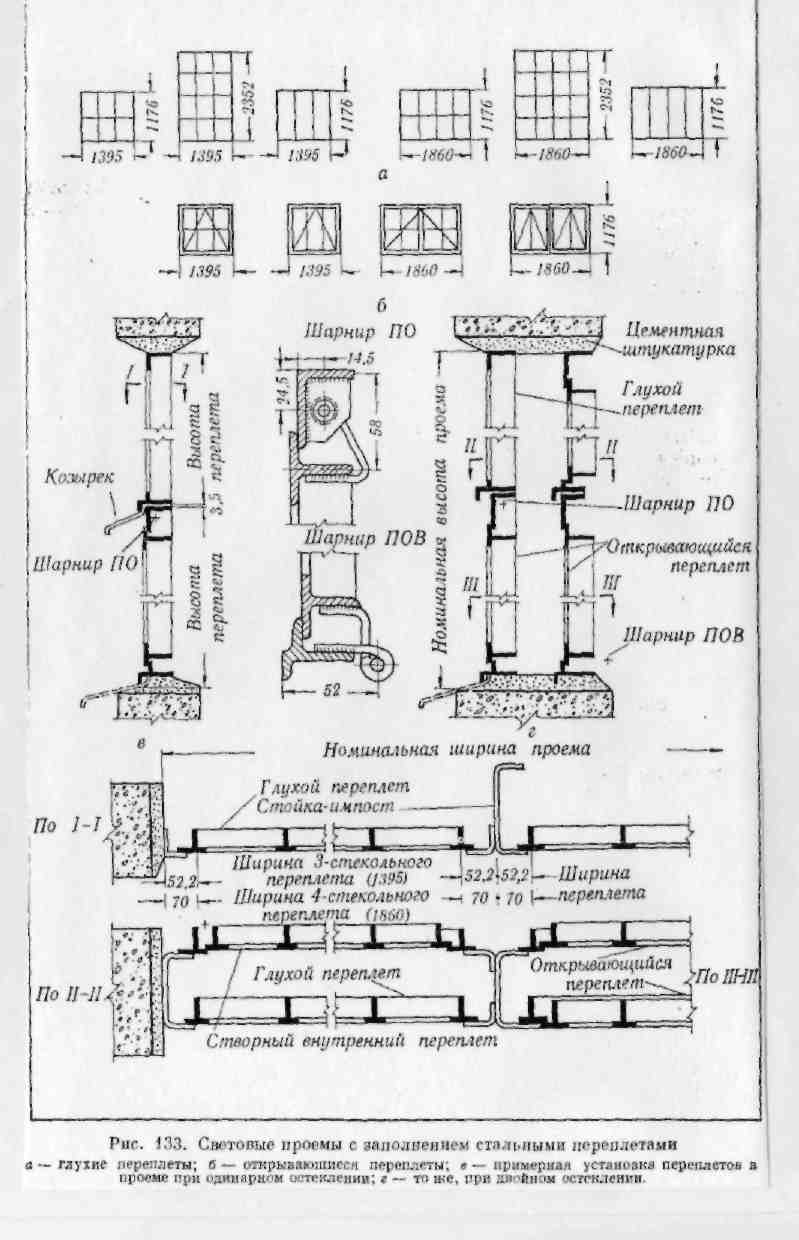

Изготовляют стальные переплеты сваркой специальных прокатных или штампованных профилей по ГОСТ 8126—56 с модульными размерами по ширине 50 и по высоте 60 см. Номинальные размеры переплетов по ширине назначают равными 150, 200, 300, 400 и 600 см, но высоте — кратными 120 см. В качестве коробок для стальных переплетов применяют уголки при одинарных переплетах и швеллеры — при двойных.

С тальные

переплеты подразделяются на глухие

(рис. 133, а), открывающиеся (рис. 133, б),

открывающиеся внутренние и створные

внутренние.

тальные

переплеты подразделяются на глухие

(рис. 133, а), открывающиеся (рис. 133, б),

открывающиеся внутренние и створные

внутренние.

Переплеты глухие и открывающиеся применяются при одинарном и двойном остеклении для наружного остекления; открывающиеся внутренние и створные внутренние — при двойном остеклении для внутреннего остекления. Размеры и форма последних такие же, как и открывающихся.

Подлежащие застеклению проемы шириной, превышающей размер одного переплета, делят вертикальными импостами на ячейки, в каждую из которых по ширине вставляют один переплет. Стойки-импосты выполняют из двутавров или штампованных швеллеров с приваренными к ним штампованными уголками. Расстояние между переплетами двойного остекления принимается равным высоте сечения стойки-импоста, но не менее 20 см.

По высоте переплеты устанавливают непосредственно одип на другой и только в проемах высотой 8,4 м и более предусматривают горизонтальные ветровые ригели.

Створки фрамуг, наружного или одинарного остекления имеют наружный притвор, прикрываемый от затекания воды приваренными козырьками из штампованного или гнутого металла. Глухие переплеты, так же как и коробки открывающихся или створных переплетов, после установки их на место и выверки соединяют сваркой между собой, с импостами и ветровыми ригелями, а зазоры по контуру проема заштукатуривают цементным раствором. Примеры установки стальных переплетов в проемах при одинарном остеклении показаны на рис. 133, <?, а при двойном — на рис. 133, г. Стекла укрепляют в фальцах переплетов клямерами из оцинкованной кровельной стали и суриковой замазкой. При больших вибрациях в здании края стекла под замазку обкладывают резиновой полоской.

Оконные панели

Оконные панели могут быть изготовлены с деревянными, а также со стальными переплетами.

Деревянные панели. Устраивают их с одинарным и двойным остеклением (обычно спаренными) с глухими и открывающимися переплетами. Деревянные панели могут быть использованы для устройства одноярусного и многоярусного остекления в одноэтажных и многоэтажных производственных зданиях.

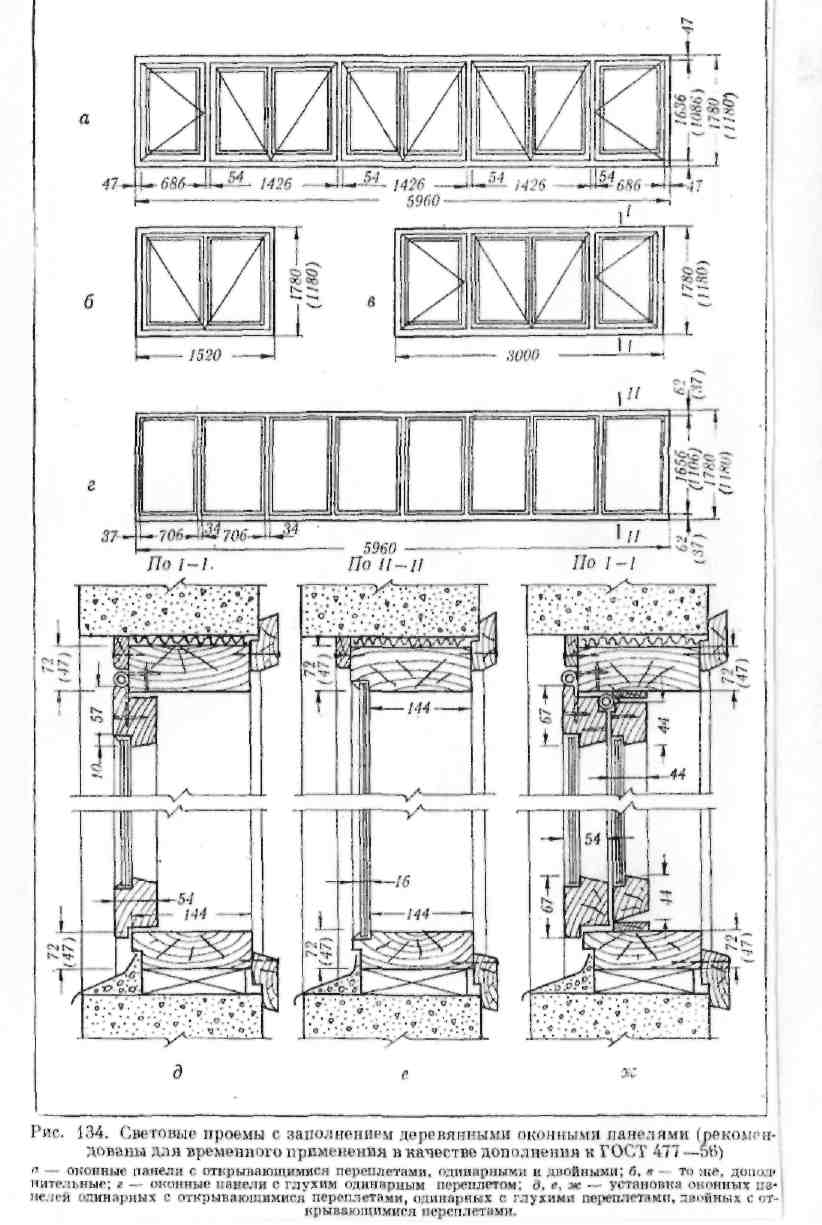

Панели с открывающимися переплетами устраивают одинарными и двойными. Серией типовых конструкций предусматриваются основные панели размерами 120 X 600 и 180 X 600 см (рис. 134, а), разработанные из условия их взаимозаменяемости со стеновыми панелями, и дополнительные размерами 120 X 150, 180 X 150, 120 X 300, и ISO x Х 300 см (рис. 134, б, в) для заполнения отдельных проемов шириной менее 6 м. Рассчитаны оконные, панели для зданий с панельным заполнением наружных вертикальных ограждений и могут быть использованы как для одноярусного, так и многоярусного остекления. Дополнительные оконные панели могут применяться также и в зданиях со стеновым заполнением и стенами из мелкоразмерных камней.

Одинарные переплеты в панелях предусматриваются с навеской на вертикальные оси и подвесными с открыванием наружу (рис. 134, д). В спаренных переплетах внутренний переплет навешивается на наружный и соединяется с ним петлями и стяжками (рис. 134, ж).

Панели с глухими переплетами (одинарными) устраивают таких же размеров, как и с открывающимися переплетами (рис. 134, г). Аналогичным образом производится установка их и в световые проемы (рис. 134, е).

Коробки оконных панелей со спаренными переплетами для всех ветровых районов и с одинарными переплетами для II и IV ветровых районов изготовляются с дополнительным уплотнением притвора, которое образуется наклеиванием или прибиванием к элементам коробок деревянных реек (рис. 134, д, е, ж) или упругих прокладок.

Установка оконных панелей ведется одновременно с монтажом стеновых панелей. Зазоры между оконными панелями заполняют упругими прокладками или конопатят смоляной паклей и с обеих сторон закрывают наличниками. В горизонтальных швах между оконными панелями (под импостами и вертикальными обвязками коробок) и в вертикальных швах (в двух-трех местах но высоте коробки) укладывают деревянные прокладки длиной 25—30 см.

Соединяются оконные панели между собой па гвоздях в местах установки прокладок. Примыкание оконных панелей к колоннам осуществляется через упругие или деревянные антисептированные прокладки. Крепятся оконные панели к каркасу здания, как и стеновые. Подоконные сливы могут устраиваться из бетона или раствора, покрытого кровельной сталью, а также из бетонных, армоцементных и других разновидностей плит.

Стальные панели

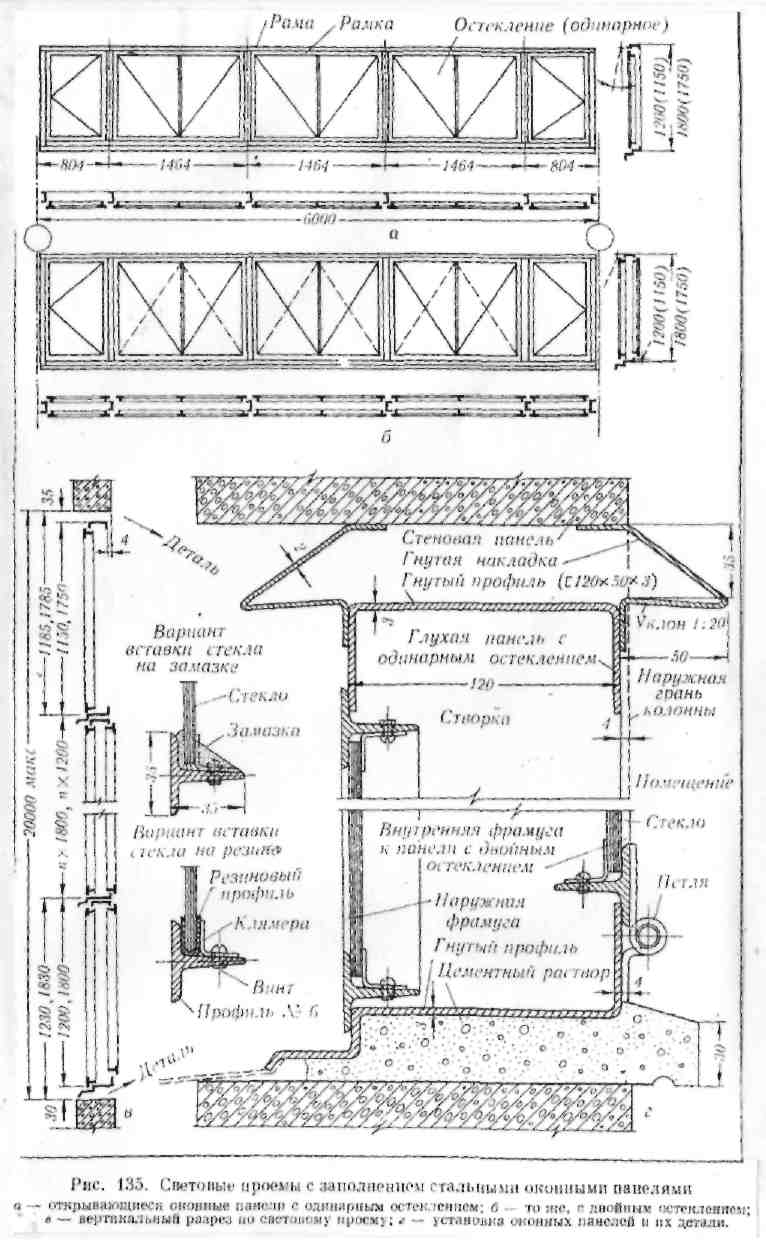

Изготовляют их из горячекатаных и гнутых профилей. Так же как и деревянные оконные панели, по высоте они соответствуют размерам стеновых панелей, а по ширине равны 000 см. При стеновых панелях высотой 180 см применяются оконные панели высотой 180 и 175 см, при 120 см — 120 и 115 см. Оконные панели высотой 175 и 115 см предусматриваются соответственно в проемах высотой 180 и 120 см, а также вверху каждого проема, когда по его высоте устанавливаются две и более оконных панели.

Типовой серией на стальные оконные панели предусмотрены панели глухие одинарного и двойного остекления и открывающиеся одинарного (рис. 135, а) и двойного остекления (рис. 135, б).

Панель представляет собой раму-каркас с вмонтированными рамками-фрамугами и створками.

В глухих оконных панелях одинарного остекления крайние рамки навешиваются на боковые петли, а средние привариваются к раме. Глухая панель двойного остекления составляется из панели одинарного остекления, к которой прикрепляются внутренние рамки — крайние на сварке и средние на петлях (снизу).

В открывающихся панелях одинарного остекления крайние рамки навешиваются на боковые петли, а средние — на верхние петли. Открывающаяся оконная панель двойного остекления составляется; из открывающейся панели одинарного остекления, к которой привариваются внутренние крайние рамки, а средние навешиваются на петлях.

По высоте светового проема панели устанавливают непосредственно одна на другую с передачей их собственного веса с остеклением на стеновые панели. Максимальная высота проема, остекленного стальными панелями, не должна превышать 20 м. Крепятся стёкла с помощью оцинкованных клямер и винтов на замазке или резиновой прокладке.

С хема

вертикального разреза светового проема

с оконными панелями показана на рис.

135, в, а па рис. 135, г — их установка и

детали.

хема

вертикального разреза светового проема

с оконными панелями показана на рис.

135, в, а па рис. 135, г — их установка и

детали.

Кроме указанных типов, в практике современного строительства распространены стекло железобетонные панели, которые монтируются из стеклоблоков (см. § 110), заключаемых в железобетонные рамы. Они применяются в комбинации с глухими стеновыми панелями.

2 .

Основные методы монтажа конструкций

зданий и сооружений.

.

Основные методы монтажа конструкций

зданий и сооружений.

3. Конструктивные схемы каменных зданий

Сплошные и многослойные каменные стены применяют в гражданском и промышленном строительстве в качестве ограждающих и несущих конструкций. В зависимости от назначения здания, количества этажей, высоты этажей и других факторов стены могут быть:

несущие, воспринимающие кроме нагрузок от собственного веса и ветра также нагрузки от покрытий, перекрытий, кранов и т.п.;

самонесущие, воспринимающие нагрузку только от собственного веса стен всех вышележащих этажей здания и ветровую нагрузку;

ненесущие (в том числе навесные), воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6 м; при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим;

перегородки - внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа, при его высоте не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа относятся к самонесущим.

В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. передаются на каркас или поперечные конструкции зданий.

Продольные и поперечные стены каменных зданий вместе с перекрытиями и покрытиями образуют пространственную систему, работающую на восприятие всех нагрузок, действующих на здание.

Пространственная жесткость каменных зданий зависит от жесткости всех элементов, составляющих эти здания: стен, столбов, перекрытий и покрытий. Жесткость же самих элементов, образующих здание, зависит в свою очередь от размеров поперечных сечений, от размеров пролетов (высот) и условий сопряжения отдельных элементов между собой.

Для обеспечения совместной работы горизонтальных частей здания (покрытий, перекрытий, ферм и т.п.) со стенами и столбами они должны быть связаны друг с другом при помощи анкеров. Постоянные и временные нагрузки, действующие на каждый из взаимосвязанных элементов, вызывают в несущих каменных стенах и столбах внецентренное сжатие и изгиб.

Прочность и устойчивость стен и столбов проверяется расчетом. Коэффициент Р (отношение высоты стены между перекрытиями Я к ее толщине или меньшему размеру прямоугольного сечения столба P=H/h) должен удовлетворять требованиям норм. Величина Р зависит от так называемой группы кладки, устанавливаемой в зависимости от вида кладки и марки раствора (табл. 6.1), конструктивного назначения стены (несущая, ненесущая), способа ее опирания, наличия и величины проемов и т.д.

Вид кладки |

Группа кладки |

|||

|

I |

II |

III |

IV |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

1. Сплошная кладка из кирпича и камней марки 50 и выше |

На растворе марки 10 и выше |

На растворе марки 4 |

- |

- |

2. То же, марок 35 и 25 |

- |

На растворе марки 10 и выше |

На растворе марки 4 |

- |

3. То же, марок 15, 10 и 7 |

- |

- |

На любом растворе |

На любом растворе |

4. То же, марки 4 |

- |

- |

- |

Тоже |

5. Крупные блоки из кирпича или камней (вибриро-ванные и невибрирован-ные) |

На растворе марки 25 и выше |

- |

- |

- |

6. Кладка из грунтовых материалов (грунтоблоки и сырцовый кирпич) |

- |

- |

На известковом растворе |

На глиняном растворе |

7. Облегченная кладка из кирпича или бетонных камней с перевязкой горизонтальными тычковыми рядами или скобами |

На растворе марки 50 и выше с заполнением бетоном класса не ниже В2 или вкладышами марок 25 и выше |

На растворе марки 25 с заполнением бетоном или вкладышами марки 15 |

На растворе марки 10 и с заполнением засыпкой |

- |

8. Облегченная кладка из кирпича или камней ко-лодцевая (с перевязкой вертикальными диафрагмами) |

На растворе марки 50 и выше с заполнением теплоизоляционными плитами или засыпкой |

На растворе марки 25 с заполнением теплоизоляц ионными плитами или засыпкой |

- |

- |

9. Кладка из постелистого бута |

- |

На растворе марки 25 и выше |

На растворе марок 10 и 4 |

На глиняном растворе |

10. Кладка из рваного бута |

- |

На растворе марки 50 и выше |

На растворе марок 25 и 10 |

На растворе марки 4 |

11. Бутобетон |

На бетоне класса В7,5 и выше |

На бетоне классов В5 и В3,5 |

На бетоне класса В2,5 |

- |

Значения предельных отношений p=H/h при свободной длине стены 1<2,5Н приведены в табл. 6.2, а поправочные коэффициенты к ним для различных условий конструирования стен и перегородок - в табл. 6.3.

Для столбов предельные отношения 0 снижаются до 60%, так как столбы имеют меньшие сечения и при пожарах могут получить большие ослабления, чем стены, обладающие большими поверхностями. Кроме того, столбы как конструкции, обладающие меньшей массой, чем стены, более чувствительны к случайным ударам и перегрузкам. Значения коэффициентов снижения предельных отношений Р для столбов приведены в табл. 6.4.

Таблица 6.2

Предельные отношения (3=H/h для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий, при свободной длине стены менее 2,5Н (для кладок из каменных материаловправильной формы)

Марка раствора |

Предельные отношения Р при группе кладки |

|||

I |

II |

III |

IV |

|

50 и выше |

25 |

22 |

- |

- |

25 |

22 |

20 |

17 |

- |

10 |

20 |

17 |

15 |

14 |

4 |

- |

15 |

14 |

13 |

Если стена или перегородка характеризуется условиями, отличными от указанных в табл. 6.2, то предельные отношения Р умножаются на поправочные коэффициенты, приведенные в табл. 6.3.

Таблица 6.3

Поправочные коэффициенты К к предельным отношениям для различных условий конструирования стен и перегородок

Характеристика стен и перегородок |

Коэффициент К |

Стены с проемами |

|

Перегородки с проемами |

0,9 |

Стены и перегородки, не несущие нагрузки от перекрытий или покрытий при толщине, см: 25 и более 10 и менее |

1,2 1,8 |

Стены и перегородки при свободной их длине между примыкающими поперечными стенами или колоннами от 2,5 до 3,5Н |

0,9 |

То же при />3,5Н |

0,8 |

Стены из бутовых кладок и бутобетона |

0,8 |

Примечания: 1. Общий коэффициент снижения предельных отношений Р, получаемый умножением частных поправочных коэффициентов К, принимается не ниже коэффициентов снижения гибкости, установленных для столбов (см. табл. 6.4).

При толщине ненесущих стен и перегородок более 10 и менее 25 см величина К определяется интерполяцией.

Значения Аn- площадь нетто и Аb- площадь брутто определяются по горизонтальному сечению.

Коэффициенты снижения предельных отношений Р для столбов

Меньший размер поперечного сечения столба, см |

Столбы из кирпича и камней правильной формы |

Столбы из бутовой кладки и бутобетона |

90 и более |

0,75 |

0,60 |

70... 89 |

0,70 |

0,55 |

50...69 |

0,65 |

0,50 |

Менее 50 |

0,60 |

0,45 |

Примечание. Предельные отношения 0 несущих узких простенков, имеющих ширину менее толшины стены, должны приниматься, как для столбов, с высотой, равной высоте проемов.

Таблица 6.5

Предельные расстояния между поперечными стенами lпред в зданиях с жесткой конструктивной схемой

Тип покрытий и перекрытий |

Расстояние между поперечными жесткими конструкциями, м, при группе кладки |

|||

|

I |

11 |

III |

IV |

А. Железобетонные сборные замоноли-ченные (см. прим.2) и монолитные |

54 |

42 |

30 |

- |

Б. Из сборных железобетонных настилов (см. прим. 3) и из железобетонных или стальных балок с настилом из плит или камней |

42 |

36 |

24 |

- |

В. Деревянные |

30 |

24 |

18 |

12 |

Примечания: 1. Указанные в табл. 6.5 предельные расстояния должны быть уменьшены в следующих случаях: а)при скоростных напорах ветра 70, 85 и 100 кгс/м2 соответственно на 15,20 и 25%; б)при высоте здания 22- 32 м - на 10%; 33 - 48 м - на 20% и более 48 м - на 25%; в)для узких зданий при ширине Ъ менее двойной высоты этажа Н- пропорционально отношению Ь/2Н. 2.В сборных замоноличенных перекрытиях типа А стыки между плитами должны быть усилены для передачи через них растягивающих усилий (путем сварки выпусков арматуры, прокладки в швах дополнительной арматуры с заливкой швов раствором марки не ниже 100- при плитах из тяжелого бетона и марки не ниже М50- при плитах из легкого бетона или другими способами замоноличивания). 3.В перекрытиях типа Б швы между плитами или камнями, а также между элементами заполнения и балками должны быть тщательно заполнены раствором марки не ниже 50. 4.Перекрытия типа В должны иметь двойной деревянный настил или настил, накат и подшивку. |

||||

При расчете на горизонтальные нагрузки, внецентренное или центральное сжатие каменные стены и столбы принимаются опертыми в горизонтальном направлении на междуэтажные перекрытия, покрытия и поперечные стены. Эти опоры делятся на жесткие (несмещаемые) и упругие.

За несмещаемые или жесткие опоры принимаются:

поперечные каменные и бетонные стены толщиной не менее 12 см, железобетонные толщиной не менее 6 см, контрфорсы, поперечные рамы с жесткими узлами, участки поперечных стен и другие конструкции, рассчитанные на восприятие горизонтальной нагрузки;

покрытия и междуэтажные перекрытия при расстоянии между поперечными, жесткими конструкциями не более указанных в табл. 6.5;

ветровые пояса, фермы, ветровые связи и железобетонные обвязки, рассчитанные по прочности и деформациям на восприятие горизонтальной нагрузки, передающейся от стен.

За упругие опоры принимаются покрытия и междуэтажные перекрытия при расстоянии между поперечными жесткими конструкциями, превышающими указанные в табл. 6.5, при отсутствии ветровых связей.

Стены и столбы, не имеющие связи с перекрытиями (при устройстве катковых опор и т.п.) рассчитываются как свободно стоящие.

Устойчивость и жесткость стен и столбов зависят не только от жесткости самих стеновых конструкций, но и от жесткости перекрытий и покрытий, которые обеспечивают опирание или закрепление стен и столбов по их высоте.

По степени пространственной жесткости здания с несущими стенами подразделяются на две конструктивные схемы:

здания с жесткой пространственной конструктивной схемой (рис. 6.1,а);

здания с упругой пространственной конструктивной схемой (рис. 6.1,6).

Отнесение здания к одной из конструктивных схем зависит от расстояния между поперечными устойчивыми конструкциями, жесткости покрытий или перекрытий и группы кладки, из которой выполнены стены.

К зданиям с жесткой конструктивной схемой относятся многоэтажные промышленные и гражданские здания с часто расположенными поперечными стенами. В этих зданиях ветровые и другие горизонтальные нагрузки, воспринимаемые продольными стенами, передаются от них на перекрытия, а от последних на поперечные стены, обладающие большой жесткостью в поперечном направлении (в своей плоскости).

Рис. 6.1

А усилия от поперечных стен передаются через фундаменты на грунт. Схемы передачи горизонтальных нагрузок имеют вид: продольные стены — перекрытия — поперечные стены — фундаменты — грунт. Чтобы осуществить такую последовательную передачу горизонтальных усилий, необходима высокая жесткость междуэтажных перекрытий и поперечных стен. В данном случае междуэтажные перекрытия рассматриваются как неподвижные - жесткие опоры, на которые опираются стены и столбы, как вертикальные балки, а поперечные стены служат опорами- устоями этих перекрытий. Предельные расстояния между поперечными стенами lпред, при которых обеспечивается неподвижность в горизонтальной плоскости перекрытий-диафрагм, приведены в табл. 6.5 (для железобетонных перекрытий расстояния между поперечными стенами принимают от 24 до 54 м).

К зданиям с упругой конструктивной схемой относятся в основном одноэтажные промышленные здания, у которых, при отсутствии жестких горизонтальных связей, поперечные устойчивые конструкции располагаются на расстояниях, превышающих lпред. В этом случае устойчивость здания создается поперечной устойчивостью самих продольных стен и столбов за счет их собственного веса и заделки в грунт, а также за счет жесткости покрытия.

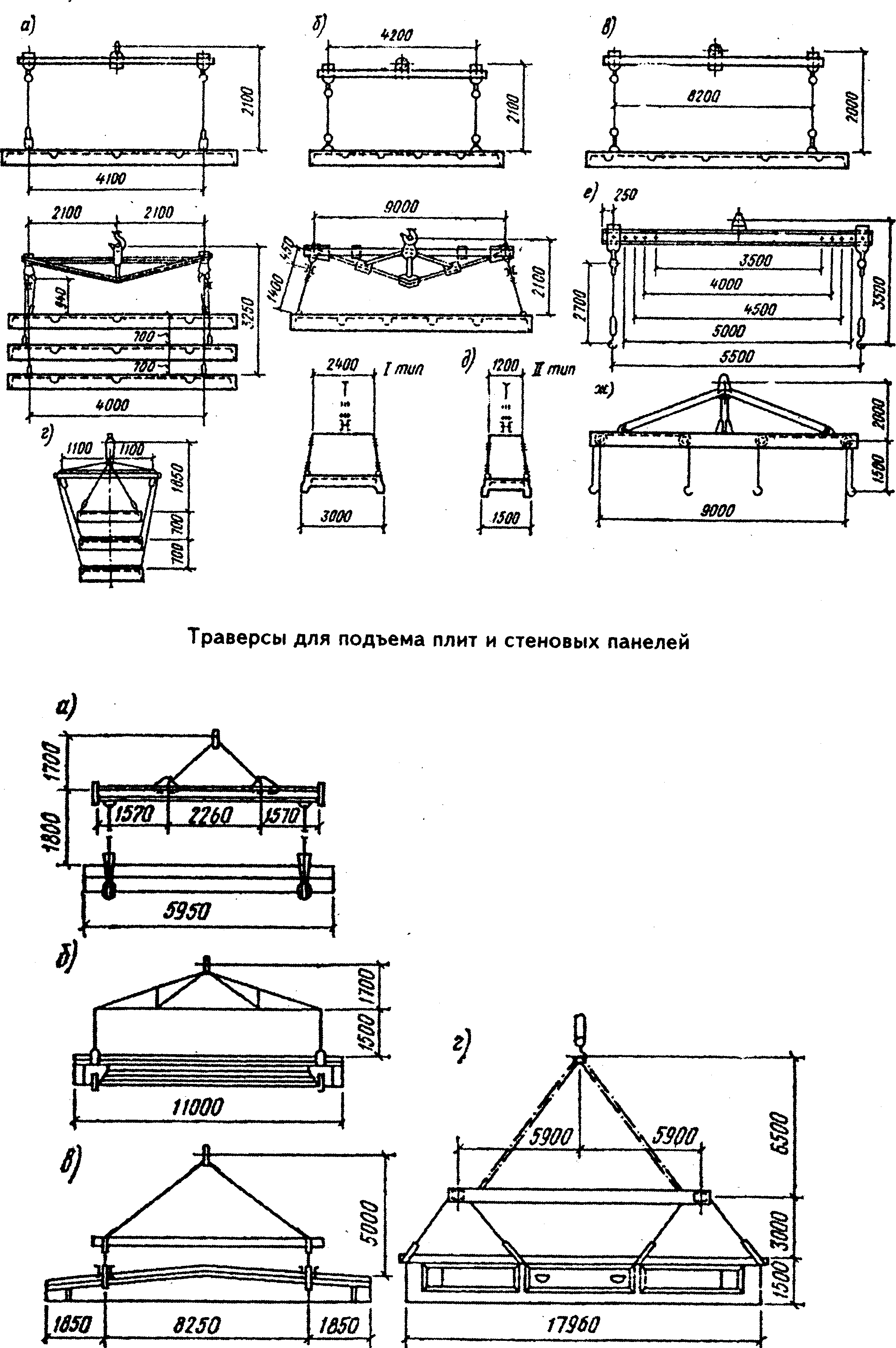

4. Какова область применения траверс.

Траверсы — это конструкции, изготовленные из стальных труб или прокатных профилей в виде балок или ферм с подвешенными к ним стропами. Стропы подвешивают или перебрасывают через блоки, укрепленные по концам траверсных балок. Таким образом, траверса обеспечивает равномерное натяжение стропов и равномерную передачу нагрузки на точки захвата. Стропы траверс можно оборудовать различными видами захватных устройств.

5. Размеры ригеля (фермы)

Высота

ригеля на опоре (рис. 1) Hфо

в соответствии с техн. докум. [6] по обушкам

уголков принимается (1:10, 1:15 L)

Hфо

= 2250 мм или

Hфо

= 3150 мм –

для типовых ферм. Уклоны верхних поясов

i

принимаются следующими: i

= [1/12; 1/10; 1/8]. При этом из условия перевозки

железнодорожным транспортом общая

высота фермы не должна превышать Hф

= 3,8 м. Высота ригеля в середине пролета

определяется по формуле:  (2.7.)

(2.7.)

Длину

панели нижнего пояса фермы следует

принимать равной

а верхнего пояса –

а верхнего пояса –

При этом рекомендуется, чтобы решетка

фермы в местах присоединения к стойкам

рамы имела восходящие опорные раскосы.

Для удобства транспортировки ферма

разбивается на отдельные отправочные

элементы с укрупнительными узлами.

При этом рекомендуется, чтобы решетка

фермы в местах присоединения к стойкам

рамы имела восходящие опорные раскосы.

Для удобства транспортировки ферма

разбивается на отдельные отправочные

элементы с укрупнительными узлами.

6. Назначение и содержание сметных нормативов, требования, предъявляемые для планирования строительства и реконструкции действующих зданий и сооружений, финансирования выполняемых строительно-монтажных работ, осуществления учета и отчетности необходимы общеобязательные нормативные данные, которыми являются сметные нормы. Эти нормы предназначаются для определения сметной стоимости строительства зданий и сооружений, расчетов за произведенные строительно-монтажные работы, а также для анализа производственно-хозяйственной деятельности строительных организаций.

Глава 1 СНиП IV-84 «Система сметных нормативных документов и ценообразования в строительстве» содержит основные положения по сметному нормированию и ценообразованию в строительстве, задачи сметного нормирования и ценообразования в строительстве, требования, предъявляемые к сметным нормативам, правила их разработки, рассмотрения и утверждения, а также порядка пересмотра и изменения норм.

К сметным нормативам относятся:

— нормы затрат труда и заработной платы рабочих-строителей;

— затраты машинного времени;

— расход материалов, конструкций и деталей;

— сметные цены на материалы, конструкции и изделия;

— перевозка грузов;

— эксплуатация строительных машин и оборудования;

— монтаж оборудования;

— единичные расценки;

— укрупненные сметные нормы;

— нормы дополнительных затрат;

— нормы накладных расходов;

— нормы плановых накоплений.

Главная функция сметных норм — определить нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения соответствующего вида работ.

Система сметных нормативов — это комплекс сметных норм, расценок и сметных цен, объединенных в отдельные сборники.

Сметные нормативы являются обязательными для применения всеми организациями и предприятиями, осуществляющими строительство.

Сметные нормативы подразделяются на следующие виды:

— государственные федеральные;

— производственно-отраслевые;

— территориальные;

— фирменные (собственная нормативная база пользователя).

Систему ценообразования и сметного нормирования в строительстве образуют все сметные нормативы в совокупности с правилами применения норм и определения стоимости строительства.

Сметно-нормативную базу системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве образуют все вместе федеральные, производственно-отраслевые, территориальные и фирменные сметные нормативы.

В эту систему не входят свободные (рыночные) и регулируемые цены.