- •Поликлиническая хирургия

- •Часть I общие вопросы поликлинической хирургии

- •Глава 1 организация работы хирургического кабинета (отделения) поликлиники

- •Структура хирургического отделения поликлиники

- •Помещения хирургического отделения поликлиники

- •Глава 2 экспертиза трудоспособности хирургических больных

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Раздел 7

- •Раздел 8

- •Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при некоторых инфекционных и паразитарных болезнях (класс I по мкб-10)

- •Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ (класс IV по мкб-10)

- •Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при травмах, отравлениях и других последствиях воздействия внешних причин (класс XIX по мкб-10)

- •Тестовые вопросы

- •9. Ко второй группе инвалидности относятся:

- •10. К третей группе инвалидности относятся:

- •Глава 3 диспансеризация

- •Диспансеризация больных с повреждениями опорно-двигательного аппарата

- •Глава 4 возможности лазерной хирургии в амбулаторных условиях

- •Глава 5 ошибки, опасности, осложнения

- •Глава 6 деонтология в амбулаторной хирургии

- •Часть II частные вопросы поликлинической хирургии

- •Глава 7 обезболивание в амбулаторных условиях

- •Глава 8 острая травма

- •Травма головы

- •Тестовые вопросы

- •Глава 9 общие принципы лечения гнойной инфекции в хирургии

- •Глава 10 острая гнойная инфекция кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей

- •Тестовые вопросы

- •Глава 11 болезни периферических сосудов

- •Тестовые вопросы

- •Глава 12 заболевания органов брюшной полости, послеоперационные синдромы, реабилитация после операций

- •Тестовые вопросы

- •Глава 13 заболевания прямой кишки

- •Тестовые вопросы

- •Глава 14 заболевания опорно-двигательного аппарата

- •Тестовые вопросы

- •Глава 15 новообразования

- •Тестовые вопросы

- •115. Женщина 40 лет обратилась по поводу недавно развившегося изъязвления бородавки на подошве. Бородавка существовала с детства, в остальном женщина здорова. Наиболее подходящим будет:

- •Глава 16 болезни придатков кожи

- •1. Вмешательства на мягких тканях

- •2. Операции на ногтевой пластинке

- •3. Операции на ногте и мягких тканях

- •3. Пластические операции

- •Глава 17 проблемы трансплантологии в практике работы хирурга поликлиники

- •Глава 18 проблемы хирургической эндокринологии в практике работы хирурга поликлиники

- •Поликлиническая хирургия практическое руководство

- •167001. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55.

Глава 10 острая гнойная инфекция кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей

В данной главе рассматриваются заболевания нескольких классов «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем» десятого пересмотра (МКБ-10), которые сопровождаются внедрением инфекции в мягкие ткани и требуют хирургического лечения. Основная группа – инфекции кожи и подкожной клетчатки, класс 12 (фурункул, карбункул, абсцесс, флегмона, панариций, лимфаденит, другие болезни кожи (нагноившийся эпителиальный копчиковый ход), класс 1 (рожа, эризипелоид), класс 9 (лимфангиит), класс 15 (мастит), класс 13 (бурсит).

В последние годы проводятся углубленные исследования иммунной системы человека, играющей важную роль в предупреждении возникновения гнойной инфекции. При рецидивирующих формах гнойной инфекции необходимо исследовать иммунный статус, проконсультировать пациента у иммунолога. Начиная лечение больных с гнойной инфекцией, необходимо отчетливо прогнозировать возможные осложнения, постоянно имея в виду неблагоприятный прогноз при генерализации инфекции. Следует иметь в виду, что пациенты этой группы больных чаще других бывают недисциплинированны, не выполняют назначений врача, касающихся общего лечения (антибиотики, витаминотерапия, ФТЛ), или поздно начинают общее лечение, проявляют недооценку и некритическое отношение к своему заболеванию. Врач обязан контролировать выполнение своих назначений до улучшения состояния больных.

К мерам профилактики гнойной инфекции и ее рецидивов относят изменение образа жизни пациентов. Пусковым моментом гнойной инфекции в 40% случаев является переохлаждение. Устранение этого фактора снизит заболеваемость гнойной инфекцией. Значительное место в профилактике имеет режим питания. Пациентам рекомендуют уменьшить в рационе питания углеводы, сладости, значительно повысить содержание белков (мясо, рыба, яйца, молочные продукты), растительной пищи (фрукты, овощи) и зелени (источник микроэлементов и витаминов). Нормализация режима труда и отдыха, внутрисемейных отношений, уменьшение стрессов снижают заболеваемость гнойной инфекцией. В отдельных случаях необходимо обследовать членов семьи на носительство патогенного стафилококка (мазки из носа в перевязочной поликлиники) и санировать бактерионосителей у ЛОР-врача. Эти мероприятия избавляют пациентов от рецидивирующих форм гнойной инфекции (фурункулез, гидраденит). Колоссальную роль в профилактике панариция играет правильный уход за руками, использование защитных средств (перчатки), безопасных приемов труда, своевременная и правильная обработка микротравм, ссадин, царапин.

Сравнительное изучение микрофлоры гнойных заболеваний свидетельствует, что золотистый стафилококк все еще является доминирующей инфекцией, хотя в последнее время возрастает роль грамм-отрицательной флоры и аэробно-анаэробных ассоциаций. Все чаще из ран высеваются кишечная палочка, протей, клебсиелла, эдвардсиелла (из группы энтеробактерий), изредка – палочка сине-зеленого гноя.

Реакция организма на внедрение микробных тел проявляется местными и общими явлениями.

Местный воспалительный процесс характеризуется появлением боли, покраснения и припухлости тканей в зоне развития воспалительной реакции, местным повышением температуры тканей и нарушением функции органа, в котором развивается воспалительный процесс.

К общим симптомам воспаления относятся общее повышение температуры тела больного, появление у него чувства недомогания, разбитости, головных болей, озноба, учащения пульса. Степень выраженности этих симптомов бывает различна – от резко выраженной до малозаметной. Яркая выраженность симптомов общей интоксикации свидетельствует о значительности воспалительного процесса и требует немедленной госпитализации больного в хирургическое отделение больницы.

Лечение больных с острой хирургической инфекцией в фазе нагноения, некроза только оперативное. Лишь в отдельных случаях (рожистое воспаление, эритематозная форма; эризипелоид; лимфатический панариций; мастит в стадии инфильтрации; лимфангит; лимфаденит без аденофлегмоны) возможно консервативное лечение с обязательным контролем за состоянием больных, при необходимости – выполнение операций амбулаторно (ограниченный гнойный мастит без ухудшения общего состояния), либо направление в хирургическое отделение (аденофлегмона, лимфатический панариций, рожа) при ухудшении состояния больных. Комплексное лечение предусматривает общее и местное лечение заболевания.

ФУРУНКУЛ – острое гнойное воспаление волосяного фолликула, сальной железы и окружающих его тканей. Это одно из самых частых гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки, которое вызывается золотистым, реже белым стафилококком. Предрасполагающими факторами служат загрязнение кожи (особенно смазочными маслами, горючими жидкостями, охлаждающими смесями, грубыми пылевыми частицами) и длительное трение кожи одеждой. Немалую роль играют и повышенная потливость в сочетании с недостаточным уходом за кожей.

Клиника. Наиболее часто фурункулы локализуются на предплечье, тыле кисти, задней поверхности шеи, пояснице, бедре, ягодичной области.

Общий фурункулез обычно возникает под влиянием предрасполагающих факторов, таких, как алиментарное истощение, гиповитаминоз (А, С), длительное физическое переутомление, нарушение обмена веществ (сахарный диабет), переохлаждение, перегревание и др. На коже вокруг корня волоса образуется небольшая пустула, окруженная воспалительным инфильтратом в виде узелка. К концу 1 – 2-х суток этот инфильтрат увеличивается и выступает над уровнем кожи. Субъективные ощущения нарастают от легкого зуда и покалывания до умеренных болей. Кожа над инфильтратом становится гиперемированной, а на вершине его появляется скопление гноя с черной некротической точкой в центре. На 3 – 7-е сутки инфильтрат расплавляется и некротизированные ткани в виде стержня с корнем волоса отторгаются вместе с гнойным отделяемым. После этого отек и инфильтрация тканей вокруг образовавшейся гранулирующей раны постепенно уменьшаются, боль исчезает и, через несколько дней, образуется белесоватый слегка втянутый рубец. К осложнениям фурункулов следует отнести лимфангиит, регионарный лимфаденит.

Общее состояние больного при одиночном фурункуле обычно остается удовлетворительным, однако при некоторых его локализациях (лицо, наружный слуховой проход, мошонка) оно может быть тяжелым. Наиболее тяжело протекают фурункулы лица, локализующиеся на носу, верхней губе, в носогубной складке или в суборбитальной области. Часто они осложняются прогрессирующим тромбофлебитом вен лица, который захватывает венозные синусы мозговой оболочки и таит в себе реальную опасность возникновения базального гнойного менингита. При этом резко ухудшается общее состояние больного, возникает помрачение сознания, нарушение зрения, температура тела возрастает до 40 0С, лицо отекает, вены становятся плотными, болезненными, может быть выражена ригидность затылочных мышц. Другим наиболее опасным осложнением фурункула лица может быть сепсис, который часто развивается после массажа области очага воспаления, срезывания фурункулов во время бритья или их выдавливания. Прогноз при этих осложнениях тревожный, так как летальность достигает 60%.

Дифференциальный диагноз фурункула проводят с гидраденитом, сибирской язвой, инфекционными гранулемами (актиномикоз, туберкулез, сифилис), акне (угри) – воспальние сальной железы, фолликулитом – воспаление

волосяного фолликула.

Лечение. В самом начале заболевания положительное действие оказывает смазывание кожи 5%-ным спиртовым хлоргексидином, применение УВЧ. Мытье в бане, в ванне или под душем, при наличии одного или многих фурункулов, противопоказано. Ввиду возможной диссеминации инфекции, а также мацерации окружающей здоровой кожи следует избегать применения влажного тепла, в частности согревающих компрессов, а также больших круговых повязок. Если консервативное лечение не приносит успеха или больной обратился к хирургу слишком поздно, когда в гнойный процесс уже была вовлечена и окружающая клетчатка, то есть фурункул абсцедировал, показано оперативное лечение – вскрытие гнойника. Применяют местную анестезию по типу короткой новокаиновой блокады. Через внутрикожный новокаиновый желвак, отступя 1,5-2 см от видимого или пальпируемого воспалительного инфильтрата, проводят под него длинную иглу в пределах здоровых тканей и вводят 30-40 мл 0,5%-ного раствора новокаина.

Важно следить за тем, чтобы игла не контактировала непосредственно с воспалительным инфильтратом, окружающим гнойник. Более надежная анестезия достигается аналогичным введением новокаина с противоположного края инфильтрата, особенно если он больших размеров.

Разрез кожи обычно начинают от центрального некротического стержня по радиусу, второй разрез проводят аналогично с противоположной стороны стержня. Длина общего разреза должна соответствовать диаметру полости гнойника. Затем пинцетом или зажимом извлекают центральный некротический стержень, который препятствует свободному оттоку гноя. Открывшуюся гнойную полость очищают марлевыми шариками на зажиме, смоченными перекисью водорода. Затем в полость гнойника вводят марлевую турунду или выпускник из полоски резиновой перчатки. Накладывают повязку, смоченную водным хлоргексидином для улучшения оттока раневого экссудата. На следующий день обязательны осмотр хирургом и перевязка. Полость гнойника промывают перекисью водорода, раствором фурацилина. Заменяют резиновую полоску-выпускник. Если выделение гноя небольшое, то можно наложить сухую повязку.

Прекращение выделения гноя и появление грануляций служат основанием для окончания дренирования полости бывшего гнойника при достаточном зиянии раны. С этого времени перевязки можно делать реже. Заживление происходит вторичным натяжением. Рана постепенно выполняется грануляциями с последующим рубцеванием.

Лечение больных ФУРУНКУЛЕЗОМ предусматривает посев гноя на микрофлору и чувствительность к антибиотикам, назначение адекватного лечения согласно чувствительности. Используют аевит по 1 капсуле 2 раза в день в течение 10 дней. В рационе питания резко снижают углеводы. По данным некоторых авторов углеводы накапливаются в коже и подкожной клетчатке и способствуют усиленному размножению стафилококка. Вместе с тем увеличивают количество полноценных белков, фруктов, зелени, что приводит к повышенной выработке иммуноглобулинов в организме больного и увеличивает иммунную защиту. Рекомендуют мытье под душем перед посещением перевязочной, после душа раны закрываются стерильными сухими повязками, а в перевязочной проводится полноценный туалет ран с использованием антисептиков (водный хлоргексидин, водорастворимые мази). При неэффективности указанных мер пациентов консультируют у иммунолога, назначают иммунные препараты согласно иммунного статуса (иммунал, арбидол, полиоксидоний, амиксин, имунофан и другие).

Следует иметь в виду, что рецидивирующая гнойная инфекция кожи возникает у пациентов, имеющих скрытые очаги инфекции (кариозные зубы, тонзиллит, хронический фарингит, пародонтоз, отит, синусит, аднексит, пиелонефрит). Санация скрытых очагов инфекции обязательна.

КАРБУНКУЛ – острое гнойно-некротическое воспаление группы волосяных фолликулов и сопутствующих им сальных желез с образованием обширного некроза кожи и подкожной клетчатки. Заболевание рассматривается как слияние нескольких фурункулов на ограниченном участке, в результате чего возникает общее гнойно-некротическое воспаление пораженной области.

Клиника. Карбункул развивается при неблагоприяном состоянии организма: сахарный диабет, тяжелая сопутствующая или предшествовавшая болезнь, недостаточное питание, гипо– или авитаминозы. Заболевание может явиться следствием неправильного лечения фурункула (влажные компрессы, мази, плохо фиксированная повязка и т.п.).

Первой особенностью карбункула является значительный по протяженности некроз кожи, заключенный между отдельными пораженными фолликулами, – кожа в области поражения напоминает соты. Вторая особенность – быстро прогрессирующий некроз глубже расположенных тканей, распространяющийся на фасции и мышцы. Очень неблагоприятно протекает карбункул у страдающих диабетом.

В месте поражения (шея, спина, ягодичная область) имеется массивный инфильтрат багрово-синего цвета (при пропитывании кровью центральные участки могут быть почти черными) с отдельными желтыми точками в центре. Через 7-10 дней наступает перфорация над гнойно-некротическими стержнями с отхождением большого количества гноя и отторжением некротизированной кожи, иногда на значительном протяжении. Внешний вид карбункула на этой стадии сравнивают с сотообразной язвой. С момента отхождения гноя, при отсутствии осложнений, самочувствие больного быстро улучшается, температура снижается до нормы. При карбункуле имеют место выраженные общие явления. Процесс заживления протекает медленно и требует иногда пластического замещения образовавшегося дефекта мягких тканей.

Карбункул следует дифференцировать с сибирской язвой, при которой обычно не бывает нагноения, иногда с саркомой мягких тканей (более медленное развитие и отсутствие гнойно-некротических стержней).

Лечение. Антибиотикотерапия. При отсутствии сведений о чувствительности микрофлоры – амоксициллин 0,5 г 3 раза в сутки, оксациллин 0,5 г 4 раза в сутки, левомицетин 0,6 г 3 раза в сутки. При получении данных о чувствительности – введение антибиотиков в соответствии с полученным результатом. Местно – протеолитические ферменты (трипсин, химотрипсин). Витамины. Фторхинолоны.

Специфическое лечение: анатоксин, антистафилококковый гамма-глобулин, гипериммунная антистафилококковая плазма. Обязательно лечение сопутствующих заболеваний, в частности диабета. Постельный режим и иммобилизация пораженной области. При карбункулах лица запрещены жевание (назначается жидкая пища) и разговор. Местно – УВЧ.

В амбулаторных условиях проводят лечение только при относительно легком клиническом течении, без ухудшения общего самочувствия, при небольших объемах поражения тканей. Больных с карбункулом лица обязательно госпитализируют.

Операция при карбункуле имеет некоторые особенности. Если при фурункулах достаточно просто рассечь кожу над гнойником, то карбункул должен быть рассечен до неповрежденных тканей. Обычно прибегают к крестообразному разрезу или разрезу в виде буквы Н на всю глубину и ширину инфильтрата. После разреза некротизированные ткани иссекают ножницами или скальпелем. Возникающее, всегда значительное, капиллярное кровотечение может быть остановлено прижатием тампона с 3%-ным раствором перекиси водорода. Длительность прижатия не менее 3-5 минут. Если после удаления тампона кровотечение возобновляется, то лучше наложить обкалывающие кетгутовые швы, а не тампонировать туго рану, создавая препятствие оттоку отделяемого. Первая перевязка производится на следующий день после вмешательства и далее в течение нескольких дней ежедневно до очищения раны.

При обширных поражениях тканей, наличии сопутствующих заболеваний, преклонном возрасте лечение проводится в стационаре. Операции выгоднее проводить с использованием электрохирургических способов или лазерного луча.

ГИДРАДЕНИТ – острое гнойное воспаление потовых желез и окружающих тканей. Встречается чаще в молодом возрасте. После 40-50 лет наблюдается как исключение. Начало заболевания связывают с травмированием и инфицированием кожи подмышечной области одеждой. Нередко возникает после бритья волос. Отчетливой связи с другими заболеваниями не наблюдается.

Может протекать в двух вариантах: с абсцедированием и без абсцедирования. Нередко заболевание поражает обе подмышечные впадины. В отличие от фурункула не бывает некротического стержня.

Клиника. Заболевание начинается с жжения и небольшой болезненности в подмышечной области, которые, постепенно усиливаясь, в течение нескольких дней приводят к появлению одного или нескольких инфильтратов 1-3 см в диаметре. Обычно инфильтраты имеют шаровидную форму, спаяны с кожей, но более или менее подвижны по отношению к подлежащим тканям. Болезненность, даже в стадии выраженного абсцедирования, не достигает такой степени, как при фурункуле, и отчетливо усиливается только при движениях. Температура субфебрильная или нормальная. Возможно слияние отдельных инфильтратов. При рациональном лечении уплотнение, не достигнув стадии размягчения, постепенно в течение 2-3 недель рассасывается, но одновременно может быть отмечено появление новых гнойников в этой же или в другой подмышечной области. Нередко заболевание упорно рецидивирует на протяжении многих месяцев.

Диагноз ставят на основании характерной локализации, малой болезненности и спаянности инфильтрата с кожей. Следует дифференцировать с подмышечным лимфаденитом, при котором обычно удается выявить входные ворота для инфекции в области верхней конечности или молочной железы.

Лечение. Пациенты обращаются к хирургу поликлиники чаще всего с абсцедированием гидраденита. Причем абсцессы небольшие, множественные, шаровидные. Кожа над ними может быть не измененной. Обезболивание местное, при поверхностных абсцессах – хлорэтилом, при более глубоких – местная инфильтрационная анестезия. Разрез производят над воспалительным очагом продольно оси конечности до получения гноя. Следует иметь в виду сосудисто-нервный пучок в подмышечной области, во избежание его повреждения левой рукой необходимо фиксировать гнойный очаг. Даже небольшие по объему инфильтраты содержат капельку гноя, поэтому необходимо их вскрытие и дренирование узкой резиновой полоской и узкой марлевой турундой. При множественном и рецидивирующем гидрадените обязателен посев гноя для исследования микрофлоры и чувствительности к антибиотикам. До получения ответа назначают антибиотики пенициллинового ряда, аевит, обезболивающие, УВЧ. Дают рекомендации по режиму питания, уходу за кожей. После бритья волос в подмышечной впадине обязательная дезинфекция антисептическим раствором (96-процентный спирт), который имеется в свободной продаже в аптечной сети. При безуспешности лечения у хирурга, рецидивирующем течении, необходимо проверить иммунный статус, проконсультировать у иммунолога, назначить иммунные препараты.

Осложнения (субпекторальная флегмона и сепсис) встречаются редко.

РОЖИСТОЕ ВОСПАЛЕНИЕ (РОЖА) – острое серозно-экссудативное воспаление кожи или, реже, слизистых оболочек, вызываемое стрептококком.

Клиника. Заболевание начинается с возникновения резко ограниченного гиперемированного очага, который вскоре превращается в болезненную уплотненную бляшку ярко-красного цвета. Микроскопически в области такой бляшки обнаруживается серозное воспаление, локализующееся преимущественно в глубоком ретикулярном слое дермы и в подкожной клетчатке. По мере развития воспалительного процесса участок поражения становится более темным, лоснящимся. Такая картина соответствует наиболее частой форме рожи – эритематозной. При обильном образовании серозного экссудата, скапливающегося под эпидермисом воспаленной кожи, образуются разной величины пузыри, содержащие прозрачную соломенно-желтого цвета жидкость. Это пузырчатая, буллезная форма рожи.

Иногда при пузырчатой роже происходит помутнение содержимого пузырей в результате скопления в них нейтрофильных лейкоцитов. Пузыри становятся гнойничками – пустулами. Такая форма рожи называется пустулезной. При скоплении в пузырьках или капсулах геморрагического экссудата возникает геморрагическая форма рожи. Реже встречается гангренозная или флегмонозная форма рожи.

Наиболее часто рожа локализуется на голове, лице, нижних и верхних конечностях, реже поражаются слизистые оболочки губ, зева, глотки. В этих случаях местные изменения проявляются в виде яркой, резко очерченной красноты, припухлости и отечности, сочетающихся со значительной болезненностью. Через 1-2 дня от начала заболевания появляются болезненные увеличенные лимфатические узлы. На туловище рожа нередко носит распространенный, часто блуждающий или мигрирующий характер и протекает с тяжелой интоксикацией. На молочной железе рожистое воспаление развивается в некоторых случаях при мастите, осложняя его течение. На коже мошонки иногда развивается гангренозная форма рожистого воспаления, которой предшествуют резко выраженный отек тканей, причем увеличение и напряжение мошонки могут симулировать ущемленную грыжу. Рожистое воспаление зева характеризуется интенсивной краснотой и резко выраженными явлениями ангины. С зева воспаление может распространяться на кожу лица. Полость носа также может быть местом первичной локализации рожи. Рожистый ринит сопровождается увеличением шейных лимфатических узлов.

Клинически рожистое воспаление характеризуется выраженными общими признаками: недомоганием, слабостью, головной болью, затем появляется потрясающий озноб, головная боль усиливается, присоединяется тошнота или рвота. Температура тела быстро повышается до 40-41С и сохраняется в виде лихорадки постоянного типа. У больных исчезает аппетит, уменьшается количество мочи, в ней появляются белок, эритроциты, лейкоциты, гиалиновые и зернистые цилиндры. В крови выраженный лейкоцитоз и нейтрофилез. Может быть умеренная нормохромная анемия, уменьшается количество эозинофилов.

Осложнения: 1) дальнейшее распространение процесса на окружающие ткани; 2) присоединение вторичной инфекции и токсемии; 3) гнойные поражения слизистых сумок, сухожильных влагалищ, суставов, мышц, тромбофлебиты (на конечностях).

Лечение. Амбулаторно лечат больных эритематозной формой с ограниченным распространением, с субфебрильной температурой без резкого ухудшения общего самочувствия. Все остальные пациенты подлежат госпитализации в хирургические стационары, где проводится антибактериальная терапия: антибиотики (полусинтетические пенициллины, тетрациклины), фторхинолоны, ципрофлоксацин. Необходима высококалорийная растительно-молочная диета с большим содержанием витаминов. Абсолютно противопоказаны влажные повязки и ванны. При буллезной форме область пузырей обрабатывают спиртом, пузыри вскрывают, накладывают повязку с синтомициновой эмульсией, стрептоцидной суспензией или тетрациклиновой мазью. В стационаре при флегмонозной и гангренозной формах рожистого воспаления вскрывают скопление гноя, удаляют некротизированные ткани и дренируют рану. При локализации рожи на конечностях необходима их иммобилизация. Рожистое воспаление, особенно эритематозная форма, склонно к рецидивированию. Рецидивы часто связаны с наличием источников инфекции – свищей, трофических язв, трещин, опрелостей, хронической стрептококковой инфекции в виде синуситов, ринитов. Поэтому профилактикой рожи является лечение перечисленных заболеваний. Кроме того, способствуют рецидивам микротравмы, потертости кожи ног при тесной обуви, повышенной потливости и загрязнении. Повторные рожистые воспаления нижних конечностей могут привести к облитерации лимфатических сосудов и развитию вследствие этого слоновости. При несоблюдении правил асептики возможно контагиозное заражение (втирание загрязненными руками микробов в поврежденные участки кожи). Основа профилактики – соблюдение гигиенических правил, регулярное мытье под душем со сменой белья, ежедневное мытье ног после длительных переходов или работ в запыленных условиях при повышенной температуре; предупреждение и лечение потертостей; соблюдение асептики при уходе за больными рожей.

ЭРИЗИПЕЛОИД (СВИНАЯ КРАСНУХА) – инфекционное заболевание кожи, вызываемое грамположительной палочкой, которая оказалась идентичной палочке свиной рожи. Этот микроб паразитирует у грызунов, птиц и многих домашних животных, мясо которых используют для пищи. Заражение происходит контактным путем. Болеют в основном домашние хозяйки, рабочие, непосредственно связанные с обработкой сырого мяса, рыбы, дичи. Возникновению эризипелоида способствует мацерация и длительное охлаждение кожи.

Клинически заболевание начинается с появления на коже округлых пятен от 1 до 10 см в диаметре ярко- или розовато-красного цвета с синюшным, лиловым оттенком. Увеличение размеров пятен происходит по типу их эксцентрического роста, в процессе которого центр пятна бледнеет, а периферия сохраняет яркую окраску. Край пятна обычно несколько выстоит над окружающей кожей. Эризипелоид наиболее часто локализуется на коже кисти и пальцев, реже – в области запястий и предплечья. Поражение, как правило, одностороннее.

При локализации эризипелоида на пальцах с первого дня заболевания на тыльной поверхности появляется болезненная и зудящая розово-красная припухлость, резко ограниченная от неизмененной кожи. К концу первой недели пятно становится багрово-красным, отмечается сильный зуд, а к концу 2-3-й недели все изменения претерпевают обратное развитие. Температурной реакции, как правило, не бывает. Лишь при множественных поражениях отмечается незначительное повышение температуры тела – до 37, 5С. Однако у большинства больных эризипелоид не ограничивается только поражением кожи, в процесс вовлекаются и суставы пальцев, в области которых появляются припухлость и болезненность при активных и пассивных движениях.

Дифференциальную диагностику эризипелоида необходимо проводить с рожей, лимфангиитом, панарицием.

Лечение: консервативное. Местно – тетрациклиновая мазь, УВЧ, запрещение контакта с водой, мясными и рыбными сырыми продуктами. При значительном распространении – антибиотики тетрациклинового ряда внутрь (доксициклин 0,1 два раза в день 5 дней), для уменьшения зуда и жжения супрастин 1-2 раза в день.

Профилактика: 1) убой скота и разделку туш следует производить только в защитных перчатках; 2) при возникновении заболевания среди животных – полная очистка и дезинфекция мест их содержания; 3) рыболовецкие суда должны постоянно дезинфицироваться.

Болезнь не оставляет после себя иммунитета, а скорее напротив – вызывает наклонность к рецидивам вследствие сенсибилизации. Хронические формы относятся к компетенции специалистов по профессиональным заболеваниям.

АБСЦЕСС – это отграниченное гнойное воспаление, которое может возникать в любых тканях и органах. Возбудителем такого воспаления в подкожной клетчатке обычно является стафилококк в виде монокультуры или в сочетании с кишечной палочкой, протеем, стрептококком. Как правило, возбудитель проникает в подкожную клетчатку экзогенным путем через раны, ссадины, уколы, но абсцесс может быть и осложнением фурункула, карбункула, рожистого воспаления или исходом флегмоны. Он может сформироваться также на месте гематомы при ее нагноении. При общей гнойной инфекции могут наблюдаться метастатические абсцессы, возникающие вследствие гематогенного или лимфогенного распространения возбудителя. При попадании в ткани веществ, вызывающих некроз (керосин, скипидар), формируются так называемые асептические абсцессы.

В начальных стадиях образования абсцессов происходит интенсивная инфильтрация тканей лейкоцитами, что приводит к повышению внутритканевого давления, нарушению кровообращения, структуры и трофики ткани в этой области (стадия инфильтрации). Вследствие этих нарушений возникает гибель тканевых элементов и отграничение их от здоровых тканей демаркационным валом (стадия секвестрации). В последующем происходит гнойное расплавление некротизированных тканей, приводящее к формированию полости, наполненной гноем. Стенки этой полости образованы грануляционной тканью, в процессе созревания которой происходит формирование пиогенной капсулы, отграничивающей гнойную полость от окружающих тканей (стадия гнойного расплавления или отторжения).

Клиника: течение абсцесса может быть острым или хроническим. Острый абсцесс начинается воспалительной инфильтрацией и быстрым развитием признаков воспаления: общей слабостью, потерей аппетита, бессонницей, повышением температуры тела с характерными колебаниями в течение суток, изменениями состава крови. При поверхностном расположении инфильтрат распространяется по периферии, выступает над кожей в виде припухлости, которая в центре подвергается размягчению. Кожа на месте размягчения истончена, и обычно обнаруживается положительный симптом флюктуации.

При хроническом абсцессе клинические признаки воспаления могут отсутствовать, хотя отмечаются припухлость, небольшая болезненность, флюктуация. Существенную диагностическую помощь оказывает пробный прокол полости толстой иглой, ультразвуковая эхолокация (ультрасонография). Обычный острый или хронический абсцесс необходимо дифференцировать от холодного – натечника туберкулезного происхождения, гематомы, аневризмы и сосудистых опухолей.

Лечение. При абсцессах подкожной клетчатки лечение только оперативное. При поверхностном гнойнике можно ограничиться разрезом, выполненном под местным обезболиванием в амбулаторных условиях. Разрез должен обеспечивать хороший отток гноя. Вскрытие крупных глубоких абсцессов необходимо проводить под общим обезболиваем, и такие больные подлежат направлению в хирургический стационар. После вскрытия гнойника полость осушают тампонами, удаляют фибринные отложения и некротические ткани, промывают перекисью водорода, вводят в нее протеолитические ферменты и тампоны с антисептическими растворами, которые затем заменяют мазевыми тампонами.

ПОСТИНЪЕКЦИОННЫЕ АБСЦЕССЫ. Среди них выделяют внутримышечные и подкожные, которые чаще возникают вследствие нарушения правил асептики и антисептики или вследствие того, что лекарственные вещества, предназначенные для внутримышечного введения, вводят через короткую иглу для подкожных инъекций, и эти вещества вместо мышечной ткани оказываются введенными в подкожную клетчатку. Большое значение в возникновении постинъекционных абсцессов имеет также травма ткани в процессе инъекции тупой или плохо заточенной иглой.

Клиническая картина постинъекционного абсцесса типична. На месте инъекции появляется плотный, болезненный инфильтрат, затем развивается гиперемия кожи и возникает флюктуация в центре инфильтрата, что сопровождается повышением температуры тела (до 38-39С), ознобом, усилением болей и ухудшением общего состояния. При межмышечных абсцессах феномен флюктуации выявляется не всегда и распознавание этих абсцессов представляет значительные трудности. Однако наличие лихорадки, лейкоцитоза с изменением лейкоцитарной формулы, повышение СОЭ в сочетании с местными симптомами обычно помогает распознать их причину.

Лечение постинъекционных подкожных абсцессов оперативное. Вмешательство проводится под местным или общим обезболиванием. Глубокие внутримышечные абсцессы обычно вскрывают в условиях хирургического стационара. После широкого вскрытия полость гнойника обследуют пальцем, вскрывают затеки и карманы, удаляют некротизированные ткани. Полость обрабатывают 3% раствором перекиси водорода, а затем вводят тампоны, смоченные антисептическим раствором. Перевязки проводят ежедневно. После очищения полости в рану вводят мазевые тампоны (водорастворимые мази).

Для предупреждения абсцессов необходимо безукоризненное соблюдение правил асептики и антисептики, личной гигиены, а также техники инъекции. Запрещается делать инъекции иглой, которой набирали лекарство из ампулы или флакона, а также проводить несколько инъекций одним шприцем.

Для инъекций используются только одноразовые шприцы. Все гипертонические растворы вводятся очень медленно (!) – 1 мл в 1 минуту (50-процентный анальгин, баралгин, пирабутол и другие). Нельзя вводить растворы в область уплотнений и инфильтратов (дремлющая инфекция). Кожа и белье пациента должны содержаться в чистоте. В проблемных областях необходимо оставлять спиртовые компрессы после инъекции. Каждый случай постинъекционного абсцесса подлежит учету и проведению служебного расследования.

ФЛЕГМОНА – острое разлитое гнойное воспаление жировой клетчатки. В зависимости от локализации различают: подкожную, подслизистую, подфасциальную, межмышечную, забрюшинную, тазовую флегмону и другие. Флегмона развивается вследствие внедрения в клетчатку гнойной, гнилостной или анаэробной микрофлоры, отличающейся обычно высокой патогенностью. Инфицирование клетчатки происходит либо непосредственно извне, через поврежденные кожные покровы, либо из имеющегося первичного гнойно-септического очага (гидраденит, фурункул, карбункул, рожистое воспаление).

Морфологически при флегмоне вначале обнаруживается серозная инфильтрация пораженной клетчатки, затем экссудат принимает гнойный характер. Одновременно появляются диссеминированные очаги некроза, которые, сливаясь, образуют иногда очень большие массивы омертвевших тканей, подвергающиеся в последующем гнойной инфильтрации. Этот гнойно-некротический инфильтрат без резких границ переходит в окружающую зону серозного пропитывания. Гнойно-некротический процесс и серозная инфильтрация могут распространяться на прилежащие ткани или органы, и в этих случаях течение заболевания приобретает прогрессирующий характер.

Клиническая картина флегмоны зависит от ее локализации. При поверхностной (подкожной) флегмоне быстро появляются сильные боли, припухлость, плотная диффузная инфильтрация, затем разлитая гиперемия кожи, а позднее – участок размягчения и флюктуации. При флегмоне, как правило, резко выражены общие изменения, характерные для гнойного процесса. При глубокой флегмоне отмечается увеличение объема пораженной области вследствие воспалительной инфильтрации тканей, пальпируется очень болезненный плотный инфильтрат без четких границ. Регионарные лимфатические узлы увеличены и болезненны. Вследствие инфильтрации тканей и повышения внутритканевого давления симптом флюктуации может не определяться даже при значительном скоплении гнойного экссудата. Наличие гноя обнаруживается только при диагностической пункции или вскрытии флегмоны. Явления общей интоксикации при флегмоне всегда выражены, что служит одним из оснований для установления правильного диагноза. Важным признаком глубоких флегмон может явиться болевая защитная контрактура тех или иных мышц («псоа-симптом» при глубокой флегмоне пояснично-подвздошной области).

Лечение. Больные с подкожными (поверхностными) флегмонами лечатся в поликлинике, где под местным обезболиванием производится вскрытие гнойного очага. Вскрытие глубоких флегмон проводится в условиях хирургического стационара под общим обезболиванием, позволяющим провести радикальную санацию гнойного очага и осуществить его адекватное дренирование в послеоперационном периоде. После радикального вмешательства быстро улучшается общее состояние больного, снижается температура тела, исчезают местные симптомы воспаления.

Общее лечение предусматривает назначение больших доз антибиотиков (возможна комбинация пенициллинового ряда и аминогликозидов: ампициллин 0,5 х 4 раза в день, гентамицин 80 мг 2 раза в день внутримышечно в течение 6 дней), обезболивающих (баралгин), антигистаминных (супрастин, тавегил), витаминов (С, аевит), обилье питье, молочно-белково-растительная диета, УВЧ.

ЛИМФАНГИИТ – воспаление лимфатических сосудов, что обычно является осложнением местных гнойно-септических заболеваний.

Этиология. Возбудителями чаще служат стафилококки, реже стрептококки, кишечная палочка, протей. Первичными очагами инфекции могут быть инфицированные раны и ссадины, фурункулы, карбункулы, абсцессы, флегмоны, панариции и т.д. По лимфатическим сосудам возбудитель распространяется, достигая регионарных лимфатических узлов.

Условиями, определяющими развитие лимфангиита, являются локализация и размеры первичного недостаточно дренируемого или недренируемого очага инфекции, вирулентность микробной флоры и анатомо-физиологические особенности лимфообращения. Чаще всего лимфангиит возникает как осложнение гнойно-воспалительных заболеваний конечностей, что обусловливается большой частотой микротравм, обилием микрофлоры и особенностями лимфообращения.

Патогенез и патологическая анатомия. Микроорганизмы и их токсины из очага воспаления проникают в межтканевые щели, а затем в лимфатические капилляры и далее восходящим путем по ходу сосудов с током лимфы распространяются в более крупные лимфатические сосуды и узлы. Вовлечение стенки сосудов в воспалительный процесс сопровождается набуханием эндотелия, увеличением ее проницаемости, развитием экссудации. В местах внедрения микрофлоры в стенку сосудов развивается реактивное воспаление с явлениями гиперемии, лимфостаза, внутрисосудистого тромбообразования. Все это усугубляет степень нарушения местного лимфообращения. Прогрессируя, воспалительный процесс приводит к гнойному воспалению с явлениями гнойного расплавления тромбов. Воспалительный процесс распространяется по типу эндолимфангиита, реже – панлимфангиита. Переход воспаления на окружающие ткани приводит к перилимфангаииту с вовлечением в воспалительный процесс окружающих тканей и органов. Воспалительный процесс может распространяться восходящим путем вплоть до грудного протока.

Классификация. По характеру и степени выраженности воспалительных явлений различают простой (серозный) и гнойный лимфангиит, по течению острый и хронический, по виду пораженных сосудов – капиллярный (сетчатый) и стволовой (трункулярный). По локализации различают поверхностный и глубокий лимфангиит.

Клиника. Обусловлена общими и местными проявлениями воспалительного процесса. Типичные местные признаки воспаления (боль, местное повышение температуры, припухлость, краснота) и общие признаки (повышение температуры тела, ознобы, головная боль и другие) выражаются в различной степени и зависят от локализации, распространенности основного воспалительного очага, вирулентности микрофлоры, особенностей реактивности организма.

Присоединение острого лимфангиита при том или ином гнойном процессе указывает на прогрессирование основного заболевания и усугубляет тяжесть его течения. Как правило, температура до 39-40С, сопровождается ознобом, головными болями, повышенной потливостью, слабостью, высоким лейкоцитозом.

В зависимости от архитектоники лимфатических путей различают сетчатую и трункулярную форму кожного «рисунка» лимфатических сосудов при лимфангиите. При сетчатом лимфангиите наблюдается выраженная гиперемия кожи, похожая на рожистую, но не имеющая четких границ; иногда можно определить сетчатый рисунок воспаленных лимфатических сосудов в зоне интенсивной красноты. При стволовом лимфангиите этот рисунок имеет вид отдельных полос, идущих от очага воспаления к зоне регионарных лимфоузлов – к подмышечной ямке или паховой складке. Наряду с гиперемией появляется отечность кожи. При пальпации отмечается болезненное уплотнение в виде тяжей, шнуров по ходу лимфатических сосудов. Довольно рано присоединяется лимфаденит. При вовлечении в процесс глубоких лимфатических сосудов гиперемия кожи отсутствует, определяется боль в конечности, отек, болезненность при глубокой пальпации и раннее появление лимфаденита.

При перилимфангиите определяются участки уплотнения окружающих тканей по ходу лимфатических сосудов, при гнойном лимфангиите присоединяются признаки флегмоны, абсцесса. Осложнением лимфангиита может быть абсцесс, флегмона, тромбофлебит, сепсис.

Лимфангиит следует дифференцировать с рожистым воспалением, эризипелоидом, тромбофлебитом. Глубокий лимфангиит необходимо дифференцировать от тромбоза глубоких вен, флегмоны, остеомиелита.

Лечение должно быть направлено, прежде всего, на ликвидацию первичного гнойно-септического очага – вскрытие абсцесса, флегмоны, гнойных затеков, рациональное дренирование гнойных очагов.

Антибактериальную терапию назначают с учетом характера и чувствительности микрофлоры. Важно создание покоя, для чего проводят иммобилизацию конечности, придают ей возвышенное положение. При осложненных формах лимфангиита лечение проводят в соответствии с формой и характером осложнения.

Прогноз. Исход заболевания в большинстве случаев благоприятен. Но при длительно существующем заболевании процесс может перейти в хронический, с расстройством лимфообращения вследствие облитерации сосудов и развитием лимфостаза, что может привести к слоновости.

Профилактика сводится к тщательной и своевременной первичной хирургической обработке ран, иммобилизации конечности и своевременному вскрытию и дренированию гнойных очагов, рациональной антибактериальной терапии.

ЛИМФАДЕНИТ – воспаление лимфатических узлов.

Этиология и патогенез. Лимфаденит обычно является осложнением первичного инфекционного очага (инфицированная рана, ссадина, фурункул, абсцесс и другие). Вызывается стафилококками, реже стрептококками и другими микробами. Инфекция в лимфатические узлы попадает лимфогенным, реже гематогенным путем. При вовлечении в воспалительный процесс окружающей клетчатки развивается аденофлегмона.

Патологическая картина. Лимфаденит может быть катаральным, гнойным и некротическим. Заболевание начинается с отека и увеличения лимфатических узлов. При присоединении некроза развивается гнойный лимфаденит и прорывом в окружающую клетчатку и образованием лимфоаденофлегмоны.

Клиника. Заболевание начинается болезненным увеличением и уплотнением лимфатических узлов. При прогрессировании процесса формируется плотный, болезненный инфильтрат. Кожа над ним становится гиперемированной, горячей. В зависимости от тяжести течения заболевание может проявиться флюктуацией с прорывом гноя наружу. При этом наблюдается лихорадка, озноб, головная боль, общее недомогание, высокий лейкоцитоз и увеличение СОЭ. Лимфаденит может осложняться абсцессом, флегмоной, флеботромбозом, сепсисом и другими заболеваниями.

Диагностика. При остром лимфадените лимфатические узлы становятся увеличенными, уплотненными и болезненными при пальпации. Подвижные вначале, не спаянные с кожей, они затем образуют неподвижные пакеты. Гнойник опорожняется самопроизвольно, либо его вскрывают хирургическим путем.

Дифференциальный диагноз. Лимфаденит следует дифференцировать от абсцесса, флегмоны, остеомиелита, гидраденита, туберкулеза, сифилиса, лимфогранулематоза, метастазов опухоли. Диагноз устанавливают на основании данных тщательно собранного анамнеза, пункционной и инцизионной или эксцизионной биопсии. Паховый лимфаденит следует дифференцировать с ущемленной паховой грыжей, тромбозом аневризматического расширения большой подкожной вены бедра.

Лечение. Основное внимание должно быть уделено лечению первичного очага (инфицированная рана, флегмона и т. д.). В стадии инфильтрации рекомендуется покой, тепло, УВЧ, антибиотикотерапия. При гнойном лимфадените показано вскрытие и дренирование гнойного очага.

В профилактике лимфаденита имеет большое значение рациональное лечение микротравмы, гнойников кожи и подкожной клетчатки.

ЛИМФАДЕНОПАТИЯ

Хирургу поликлиники часто приходится сталкиваться с жалобами пациентов на увеличение лимфатического узла (узлов) в той или иной области (шея, подмышечные впадины, паховые области). При этом первичный очаг воспаления не обнаруживается. Чтобы облегчить диагностический поиск и своевременное лечение пациентов у специалистов предлагается описание данной патологии.

Механизмы увеличения лимфатических узлов:

1. Повышение содержания нормальных лимфоцитов и макрофагов в ответ на антигенную стимуляцию. При осуществлении иммунного ответа значительно увеличивается кровоток через заинтересованный лимфоузел (в 10-25 раз), происходит накопление лимфоцитов. Вследствие этого через 5-10 дней после антигенной стимуляции возможно пятнадцатикратное увеличение лимфоузла (Principles of internal medicine, 1992).

2. Инфильтрация воспалительными клетками при инфекциях, вовлекающих лимфоузлы.

3. Пролиферация опухолевых, злокачественных лимфоцитов и макрофагов непосредственно в лимфоузле.

4. Инфильтрация метастазирующими злокачественными клетками.

5. Инфильтрация лимфоузла макрофагами, переполненными неметаболизированными липидами, что происходит при болезнях накопления – болезни Гоше, Ниманна-Пика. Имеется наследственный дефицит ферментов, обеспечивающих обмен липидов. Это весьма редкие заболевания, но помнить об их существовании нужно.

Перечень заболеваний, протекающих с увеличением лимфоузлов:

1. Инфекционные заболевания:

а) вирусные инфекции – гепатит, инфекционный мононуклеоз, краснуха, опоясывающий лишай, синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД);

б) бактериальные инфекции, вызываемые стрептококками, стафилококками, а также сальмонеллез, бруцеллез, туляремия, болезнь кошачьей царапины;

в) глубокие микозы – кокцидиоз, гистоплазмоз;

г) хламидиоз;

д) заболевания, вызываемые микобактериями – туберкулез, лепра;

е) паразитарные инвазии – токсоплазмоз, трипаносомоз, филяриатозы;

ж) болезни, вызываемые спирохетами – сифилис, лептоспироз.

2. Иммунные заболевания: ревматоидный артрит, системная красная волчанка, дерматомиозит, сывороточная болезнь, лекарственная аллергия, ангиоиммунобластная лимфаденопатия, поствакцинальный лимфоаденит.

3. Злокачественные заболевания:

а) гемобластозы (лимфомы, острые и хронические лейкозы);

б) метастазы опухолей различных органов.

4. Эндокринная патология – тиреотоксикоз.

5. Болезни накопления (Гоше, Ниманна-Пика).

6. Другие заболевания: саркоидоз, амилоидоз, доброкачественные лимфаденопатии неизвестной этиологии.

Итак, внимания врача требует появление одного или более новых лимфоузлов размером 1 см и крупнее, не связанное с какой-либо определенной причиной.

Важными факторами в оценке лимфаденопатии являются:

– возраст больного;

– физикальные характеристики и локализация лимфоузлов;

– клиническая ситуация, сопровождающаяся лимфаденопатией.

Увеличение лимфатических узлов чаще является признаком серьезного заболевания у взрослых, нежели у детей и подростков, так как последние отвечают гиперплазией лимфоидной ткани на меньшую антигенную стимуляцию. Лимфаденопатия у пациентов моложе 30 лет обусловлена доброкачественными процессами в 80% случаев, тогда как у пациентов старше 50 лет – только в 40%.

Существенное значение имеет качество физикального исследования. Обязательная пальпация всех областей, где могут определяться увеличенные лимфоузлы (подбородочные, подчелюстные, затылочные, шейные, надключичные, локтевые, подмышечные и паховые и т.д.), тщательная пальпация живота, определение размеров печени и селезенки. К сожалению, так делается не всегда.

При каждом осмотре пациента необходимо описывать каждый узел, указывая его локализацию, размеры в сантиметрах (желательно избегать сравнений с ягодами, горошинами, орехами и сливами), консистенцию, подвижность, наличие или отсутствие болезненности, изменений кожи и подкожной клетчатки.

При лимфопролиферативных заболеваниях узлы эластичные, хотя плотность их может быть различной, безболезненные, могут образовывать конгломераты, но не связаны с кожей и подлежащими тканями. Плотность лимфоузлов, спаянность их с окружающими тканями заставляет думать о метастазах злокачественных новообразований.

При острых инфекциях лимфоузлы могут быть болезненны, кожа над узлом краснеет или даже делается цианотичной. Туберкулезный лимфаденит может сопровождаться образованием свищей.

Если имеется увеличение лимфоузлов одной или 2-3-х групп, расположенных близко друг к другу, в первую очередь необходимо обратить внимание на состояние тех органов, для которых эти узлы являются регионарными. Локализация лимфатических узлов в большой степени определяет объем обследования пациента и необходимость консультации врачей тех или иных специальностей. Например, увеличение надключичных лимфоузлов всегда тревожно, так как происходит при метастазировании опухолей молочной железы, грудной полости, желудка, яичника, а также при лимфопролиферативных заболеваниях. А шейные лимфоузлы часто увеличиваются на фоне хронических воспалительных заболеваний полости рта и носоглотки, кариесе.

Но даже в тех случаях, когда присутствует, казалось бы, явная причина регионарного лимфаденита – воспалительный процесс в полости рта или носоглотке, инфицированная рана конечности, царапина или укус животного и т.д. – врач должен провести необходимый минимум диагностических исследований (см. ниже). Дело в том, что и опухолевые лимфоузлы могут вовлекаться в воспалительный процесс, так же как и неспецифический лимфаденит может быть фоном для развития новообразования. Случается, что поводом для обследования становилось увеличение шейных лимфоузлов на фоне ОРЗ или ангины, но в анализах крови выявлялись изменения, характерные, например, для хронического лимфолейкоза. Дальнейшие исследования подтверждали этот диагноз.

Отсутствие эффекта от противовоспалительной терапии или же, наоборот, рост одного или группы узлов после стихания воспаления заставляет подозревать опухоль. Учитывая все сказанное, рекомендуют никогда не назначать физиотерапевтические процедуры при лимфаденитах.

Если при опросе и обследовании больного не удается найти причину увеличения лимфатических узлов, то следует подумать о лимфоме, лимфогранулематозе, опухоли. Хорошее самочувствие пациента и нормальные лабораторные данные не дают повода отвергнуть эти подозрения. Такого больного следует направить к онкологу (или гематологу). Иногда только гистологическое исследование лимфоузлов определит диагноз.

Необходимо иметь в виду, что любая болезнь, характеризующаяся активацией иммунной системы, может сопровождаться регионарной или генерализованной лимфаденопатией. Хронические бактериальные и грибковые инфекции могут вызывать существенное увеличение лимфоузлов. Это же относится и к инфекциям, вызываемым другими возбудителями. Многие вирусные заболевания сопровождаются лимфаденопатией, в том числе вирусный гепатит. Закономерно увеличение лимфоузлов и при хронических вирусных гепатитах. Для диагностики в таких случаях существенно наличие признаков острой или хронической инфекции.

Безусловно, проще ситуация с острой вирусной или бактериальной инфекцией. Налицо острое начало заболевания, лихорадка, симптомокомплекс, присущий той или иной нозологической форме. Однако такие пациенты требуют особого внимания врача. Если после затухания инфекционного процесса сохраняется или прогрессирует лимфаденопатия, то следует думать о дебюте какого-либо серьезного заболевания.

Иногда диагностические трудности вызывает инфекционный мононуклеоз. Это болезнь молодого возраста. Инфекционный мононуклеоз проявляется лихорадкой, воспалительными явлениями в глотке, увеличением лимфатических узлов, печени и селезенки, гематологическими изменениями. Выраженность имеющихся явлений различна в зависимости от тяжести и периода болезни. Особую диагностическую ценность имеет обнаружение в гемограмме так называемых «атипичных» мононуклеаров – лимфоцитов, измененных вирусом, лимфоцитоз. Однако нужно помнить, что и «атипичные» мононуклеары, и лимфатическая реакция могут сопровождать другие вирусные инфекции – корь, краснуху, герпетическую инфекцию, гепатит. Но при мононуклеозе указанные изменения носят стойкий характер, имеется закономерная динамика их обратного развития. Количество «атипичных» мононуклеаров уменьшается с третьей недели заболевания, а относительный лимфоцитоз может сохраняться несколько месяцев. Заметим, что и лимфаденопатия, а также гепато– и спленомегалия тоже отмечаются в течение нескольких месяцев наряду с изменениями гемограммы. Это состояние расценивается как остаточные явления инфекционного мононуклеоза. Больные требуют обязательного наблюдения, нередко есть необходимость в консультации гематолога.

Говоря о лимфаденопатии, вызываемой вирусными инфекциями, нельзя не упомянуть синдром приобретенного иммунодефицита – СПИД. Увеличение лимфоузлов – один из важнейших симптомов начального периода болезни, длящегося от нескольких недель до нескольких лет. Этот период заболевания иногда даже называют лимфаденопатическим синдромом. Отмечаются разнообразные сочетания лимфаденопатии, лихорадки, диареи, общего недомогания, заметной потери веса. Эти симптомы не отличаются специфичностью и постоянством. Например, поражение лимфоузлов может проявиться увеличением одного или нескольких лимфоузлов самых разных локализаций в разные временные периоды. Встречается и генерализованная лимфаденопатия. Лихорадка постоянная или перемежающаяся, сопровождается обильной потливостью.

Указанные симптомы считаются подозрительными на СПИД, если не удается установить других причин нарушений в организме. Такие больные требуют соответствующего обследования.

Очень сложна диагностика лимфаденопатии, сопровождающейся такими неспецифическими признаками, как субфебрилитет, потливость, умеренная интоксикация, возможно, некоторое похудание. Как правило, пациент не может четко сказать, когда началось заболевание. Эта клиническая картина может быть проявлением хронической инфекции, но нужно думать об очень серьезных заболеваниях – туберкулезе, саркоидозе, а также лимфогранулематозе, лимфомах, других гемобластозах; не исключается и системное заболевание соединительной ткани. Здесь необходимы все знания, опыт и интуиция врача наряду с целым комплексом исследований.

Однако, при системных заболеваниях соединительной ткани лимфаденопатия редко является ведущим синдромом, обычно присутствуют симптомы, специфические именно для данной патологии (кожные высыпания, суставной синдром, мочевой синдром и прочие) – налицо полисистемность поражения. Но и в этих случаях бывают диагностические трудности.

Для уточнения диагноза рекомендуется проведение следующих исследований:

1. Клинический анализ крови с подсчетом числа тромбоцитов и, желательно, ретикулоцитов.

2. Рентгенография грудной клетки как минимум в 2-х проекциях для выявления возможного увеличения медиастинальных лимфоузлов, при необходимости – томография средостения.

3. Определение активности аланинаминотрансферазы, уровня билирубина (фракционно!), осадочные пробы.

4. Маркеры вирусных гепатитов.

5. Определение антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), реакция Вассермана.

6. Общий анализ мочи.

7. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства, что позволяет выявить изменение размеров и структуры печени и селезенки, которое не всегда определяется пальпаторно, а также наличие увеличенных лимфоузлов в брюшной полости и по ходу крупных сосудов.

Возможно, и этого будет недостаточно для установления диагноза, но в каждом случае объем обследования диктуется конкретной клинической ситуацией. Врачу могут понадобиться данные рентгенологического или эндоскопического исследования желудочно-кишечного тракта, ультразвукового и радиоизотопного исследования щитовидной железы, маммографии, УЗИ органов малого таза и прочие. При подозрении на инфекционное заболевание выполняется целый ряд серологических реакций, туберкулиновые пробы.

Пожалуй, нельзя назвать ни одной врачебной специальности, к помощи представителей которой не приходилось бы прибегать, выясняя причину увеличения лимфатических узлов.

Но чаще остальных хирург консультирует пациентов у стоматолога (санация полости рта), оториноларинголога (санация ЛОР-органов), онколога, гематолога. Следует иметь в виду, что нельзя терять пациентов из поля зрения, обязателен осмотр хирурга после всех консультаций. Случается и так, что пациент – подросток или молодой человек до 30 лет, жалоб на самочувствие нет, размеры лимфоузлов невелики, а консистенция их мягкая или эластичная, лабораторные тесты в пределах нормы, рентгенография грудной клетки и ультразвуковое исследование органов брюшной полости не выявили патологии. В этом случае можно ограничиться наблюдением, проводя осмотр 2 раза в месяц. Каждый раз должен производиться клинический анализ крови! Прогрессирующее увеличение одного или группы лимфоузлов, изменение их консистенции, появление какой-либо другой симптоматики или сдвигов в гемограмме – повод для повторного обследования.

ПАНАРИЦИЙ. Этот термин характеризует гнойные воспалительные заболевания пальцев рук и ног. Этому заболеванию посвящена многочисленная литература в нашей стране и за рубежом. Новичку весьма сложно ориентироваться в предлагаемых способах и методах лечения. Время от времени повторяются мнения об открытом и закрытом ведении раны после операции. Предлагаются различные виды дренажей и дистракционных систем. Но в основе всех видов лечения лежат: оптимальный адекватный рациональный своевременный метод вскрытия гнойника, который не приведет в последующем к нарушениям функции пальца; сохранение пальца, как функционально, косметически, эстетически значимого органа человека (ампутация – терапия отчаяния и свидетельство неграмотных действий неопытного хирурга, за исключением влажной гангрены при присоединении неклостридиальной, путрифидной инфекции); профилактика осложнений (флегмона кисти, предплечья, гнойно-резорбтивная лихорадка, сепсис), которая предусматривает вдумчивое внимательное назначение антибиотиков, обезболивающих, витаминотерапии, иногда – иммунных препаратов (амиксин, полиоксидоний), проведение регионарной антибиотикотерапии. Результатом адекватного лечения будут скорое разрешение воспалительного процесса, быстрое заживление раны, хороший функциональный эффект.

В данном разделе освещаются методы лечения панариция в поликлинике, показания к своевременной госпитализации в хирургические отделения.

Классификаций панариция много. Учитывая, что в практике работы хирурга может встретиться лимфатический панариций (автору пришлось столкнуться с таким заболеванием), приводится классификация панариция М.И. Лыткина и И.Д. Косачева (1975):

1. Поверхностный панариций:

а) кожный;

б) лимфатический панариций;

в) эризипелоид.

2. Ногтевой панариций:

а) паронихия (околоногтевой);

б) подногтевой.

3. Подкожный панариций.

4. Сухожильный панариций:

а) ограниченные формы;

б) распространенные формы.

5. Костный панариций:

а) острый костный панариций;

б) хронический костный панариций.

6. Гнойное поражение сустава:

а) суставной панариций;

б) костно-суставной панариций.

7. Пандактилит (поражение всех тканей пальца):

а) в форме сухого некроза;

б) в форме влажного некроза;

в) смешанные формы.

Поверхностный, ногтевой и подкожный панариции являются простыми неосложненными формами панариция и составляют около 90 % среди всех видов этого заболевания. Лечение простых панарициев проводится в амбулаторных условиях.

Костный, суставной, сухожильный панариций и пандактилит относят к глубоким осложненным панарициям, лечение которых должно проводиться в хирургическом стационаре. Глубокие панариции в подавляющем большинстве случаев являются следствием неправильного или запоздалого лечения простых панарициев.

Тяжелое течение воспалительных заболеваний пальцев часто наблюдается у больных диабетом. Это обусловлено, по-видимому, не только существующей у этих больных ангиопатией, но и тем, что патогенные микробы, в отличие от живых тканей организма человека, не нуждаются в инсулине для ассимиляции глюкозы.

Возникновение острых воспалительных заболеваний кисти и пальцев всегда связано с предшествующим нарушением целостности кожных покровов, чаще всего в виде различного рода микротравм. Возможность проникновения возбудителей через неповрежденные кожные покровы не доказана. Наиболее опасными являются мелкие колотые раны и занозы. Края этих ран быстро смыкаются, а иногда происходит эпителизация в раневом канале. Дальнейшее развитие процесса определяется количеством и вирулентностью внесенных микроорганизмов и общей иммунологической реактивностью макроорганизма.

Число и состав бактерий, обитающих на кожных покровах кисти и внедряющихся при микротравмах в глубжележащие ткани, в значительной степени зависит от профессии. Тяжелые формы нагноительных процессов наблюдаются у лиц, занятых на хозяйственных работах, ремонтом и эксплуатацией техники, а также в обработке рыбы и мяса, что объясняется обильным загрязнением и длительным воздействием на кожные покровы рук горюче-смазочных материалов, технических жидкостей, влаги и солевого раствора, низкой или высокой температуры. Особенно тяжело протекает воспалительный процесс у лиц, контактирующих с высоковирулентными инфекциями (медицинский персонал хирургических и гинекологических отделений).

Наиболее часто (до 95%) микрофлора гнойного очага представлена золотистым стафилококком или стафилококком в комбинации со стрептококком, кишечной палочкой или протеем. Реже (около 5%) выделяются монокультуры других микроорганизмов. Описаны случаи возникновения тяжелых воспалительных заболеваний кисти и пальцев вследствие человеческих укусов, где основную опасность представляет не величина повреждения ткани, а инфекция, которая всегда является смешанной с преобладанием неспорообразующей анаэробной микрофлоры.

Следует иметь в виду, что начинающийся воспалительный процесс на пальцах вследствие микротравм в первый час заболевания (важно не упустить момент!) можно прервать использованием спиртовых ванночек для пораженного пальца в течение нескольких часов с небольшими перерывами. Палец погружают в мензурку со спиртом и так держат 2-3 часа. Возможно в последующем усиленное шелушение кожи, но эти явления быстро проходят. Если сроки упущены, или процесс прогрессирует, следует хирургическое лечение.

КОЖНЫЙ ПАНАРИЦИЙ. Кожу обрабатывают спиртом и без дополнительной анестезии подрезают острыми ножницами отслоенный эпидермис. Затем его приподнимают за край пинцетом и отсекают по всей окружности гнойника. Раневую поверхность просушивают марлевым шариком, осматривают в поисках возможного свищевого хода вглубь (при подкожном панариции в виде запонки). Накладывают асептическую повязку или с раствором антисептика. Через 4-5 дней раневая поверхность эпителизируется и требуется лишь наложить временную защитную повязку.

ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ПАНАРИЦИЙ – особая форма панариция с поражением лимфатической системы пальца и кисти. Молниеносная форма этого заболевания протекает тяжело и опасна для жизни. Конкретные причины развития именно лимфатического панариция до сих пор неизвестны. Клиническая картина этого вида панариция характеризуется преимущественно общими симптомами – недомоганием, ознобом, высокой температурой до 39-40С, тахикардией, лейкоцитозом. Местные проявления в начале заболевания незначительны. Лишь на 2-3-и сутки появляются разлитая краснота и отечность пальца в области повреждения с распространением отека на большую часть поверхности пальца и кисти, а нередко и на всю конечность. Часто появляется лимфангиит на предплечье и лимфаденит в подмышечной области.

Лечение лимфатического панариция преимущественно консервативное с обязательным применением антибиотиков. Оперативное вмешательство, особенно в начале заболевания, является противопоказанным, так как ведет к генерализации инфекционного процесса.

ПАРОНИХИЯ – этот вид поверхностного панариция представляет собой гнойное воспаление ногтевого валика вследствие инфицирования заусениц, уколов, после проведения маникюра. Паронихия бывает двух видов: субэпидермальная и в толще ногтевого валика.

Отличаются они не только локализацией, но и по клиническому течению, методам лечения. Паронихии в 4-5 раз чаще развиваются у женщин, что обусловлено преимущественно маникюром и работой по дому. Ошибки в диагностике вида паронихии и связанное с этим неправильное лечение затрудняют ликвидацию гнойного процесса, который приобретает хроническое течение.

Субэпидермальная паронихия имеет много общего с кожным панарицием, представляет собой скопление гноя под эпидермисом у края ногтевого валика. Лечение заключается в простом подрезании (без локальной анестезии) отслоенного эпидермиса и иссечении его с удалением гноя. Затем накладывают повязку с водным хлоргексидином, которую снимают через 5-6 суток. За это время раневая поверхность эпителизируется. При паронихии в толще ногтевого валика (под кожей) определяется локальная болезненность и припухлость ногтевого валика, гиперемия; нет характерного для субэпидермальной паронихии просвечивающегося гнойного пузырька по краю ногтевого валика.

Паронихию в толще ногтевого валика вскрывают после анестезии пальца по Лукашевичу. При паронихии производят разрез длиной 1 см только у одного края ногтя на тыле пальца от угла ногтевого валика в проксимально-ладонном направлении, то есть не вдоль оси пальца, а несколько косо, смещая разрез в ладонную сторону. Кожу, покрывающую основание ногтя, отсепаровывают и отворачивают с поврежденной стороны. Если гноем отслоен край основания ногтя, то осторожно ножницами иссекают его, стараясь не повредить ногтевое ложе и валик, в противном случае растущий ноготь деформируется.

При поражении паронихией средней части или всего ногтевого валика производят операцию Канавела. Двумя разрезами длиной 1-1,5 см от углов основания ногтя окаймляют и затем отворачивают трапециевидный кожный лоскут, покрывающий ногтевой валик. Остроконечными ножницами осторожно (не повреждая ногтевого ложа) резецируют отслоенный гноем участок проксимального отдела ногтя. Удаляют гной. Кожный лоскут возвращают на свое место, положив под него полоску перчаточной резины и турунду с водорастворимой мазью. Ежедневные перевязки. Сроки лечения паронихии в среднем 8-9 суток с полным восстановлением трудоспособности. В редких случаях при неправильном лечении развиваются осложнения в виде подкожного, костного и суставного панариция.

ПОДНОГТЕВОЙ ПАНАРИЦИЙ. Наиболее часто подногтевой панариций развивается вследствие укола, занозы под свободный край ногтя, реже после других микротравм. Подногтевой панариций может развиваться и вторично как осложнение паронихии, подкожного или костного панариция. Топическая диагностика основана на локализации болей и скопления гноя, который просвечивает через ногтевую пластинку. По локализации различают подногтевой панариций у дистального края ногтя, у основания ногтя и с отслойкой гноем всей ногтевой пластинки. Хирургическая тактика зависит от локализации подногтевого гнойника.

При наиболее частом дистальном подногтевом панариции у свободного края ногтя (после занозы или укола) под проводниковой анестезией по Лукашевичу остроконечными ножницами резецируют дистальный участок ногтевой пластинки с удалением некротизированных тканей и гноя. При подногтевом панариции у основания ногтя (осложнение паронихии) производят описанную выше операцию Канавела – резецируют проксимальную часть ногтя. Если отслоена гноем вся ногтевая пластинка, то ее удаляют полностью. На обнаженное ложе накладывают мазевую повязку. Полное восстановление ногтя происходит примерно через 4 месяца.

ПОДКОЖНЫЙ ПАНАРИЦИЙ является самым распространенным гнойным заболеванием пальцев. При этом воспалительный процесс может локализоваться в подкожной клетчатке любой фаланги, однако, в 85% случаев подкожный панариций развивается на ладонной поверхности дистальных (ногтевых) фаланг. Специфическое анатомическое строение подкожной клетчатки фаланг пальцев общеизвестно. Оно заключается в большом количестве фиброзных тяжей, идущих в вертикальном направлении от сосочкового слоя дермы до надкостницы (на ногтевой фаланге) или сухожильного влагалища, которые разделяют клетчатку на своеобразные соты или ячейки. В связи с этим гнойно-воспалительный процесс распространяется вертикально вглубь тканей. Резкое повышение давления в замкнутых полостях ячеек приводит к нарушению микроциркуляции и некрозу тканей, распространяющемуся вглубь до надкостницы. Скапливающийся экссудат сдавливает нервные рецепторы, вызывая сильную боль. Кроме того, на ногтевой фаланге клетчатка более плотная, быстро некротизируется и очень долго «секвестируется», поддерживая воспалительный процесс.

Подкожная клетчатка средней и основной фаланг имеет более рыхлое строение, большую склонность к экссудации раневого отделяемого. В связи с этим при подкожном панариции этих фаланг болевой синдром менее выражен, а отек часто распространяется на тыльную поверхность пальца.

При отсутствии адекватного лечения или нерациональном оперативном пособии гнойно-воспалительный процесс в подкожной клетчатке прогрессирует, поражая подлежащую кость фаланги, распространяясь на сустав или сухожильное влагалище.

Подкожный панариций имеет достаточно яркую клиническую картину. Основной жалобой является сильная, распирающая боль в пораженной фаланге пальца. Интенсивность болей нарастает, больной теряет покой и сон. Боль становится пульсирующей и усиливается при опущенной вниз руке. Часто только после первой «бессонной ночи» больной обращается к хирургу.

При осмотре отмечается отек пораженной фаланги, незначительная гиперемия кожного покрова в области гнойного очага, сглаженность кожного рисунка. Общее состояние больного страдает умеренно, возможно повышение температуры тела до 37,5-38 градусов. В ряде случаев отмечается угнетенное психическое состояние. Достоверно установить локализацию гнойного очага можно при инструментальной пальпации фаланги пальца пуговчатым зондом – максимальная болезненность точно соответствует границам очага.

Необходимо проведение дифференциального диагноза с другими формами панариция. При костном панариции анамнез заболевания более длителен, обычно имеются деструктивные изменения кости, выявляемые при рентгенографии. Костный панариций в 95% случаев локализуется на ногтевой фаланге. Последняя при этом булавовидно утолщена, часто имеется гнойный свищ после ранее перенесенной операции или самопроизвольного вскрытия. При наличии гнойного свища воспалительные явления несколько стихают, боли уменьшаются.

При сухожильном панариции палец находится в вынужденном согнутом положении, активные движения отсутствуют, пассивные – вызывают резкую боль. Зона болезненности при пальпации пуговчатым зондом располагается в проекции соответствующего сухожильного влагалища.

При суставном и костно-суставном панариции палец веретенообразно утолщен в области пораженного сустава. Движения в суставе болезненны, при костно-суставном панариции отмечается костная крепитация и патологическая подвижность в суставе.

Наиболее часто подкожный панариций приходится дифференцировать с эризипелоидом.

При ранних сроках с момента возникновения подкожного панариция и серозно-инфильтративной стадии заболевания возможно проведение консервативной терапии (описано выше). При отсутствии положительного эффекта показано оперативное лечение.

Операция выполняется под проводниковой анестезией по Лукашевичу-Оберсту или по Усольцевой. При поражении ногтевой фаланги наиболее рационален «клюшкообразный» разрез по функционально менее значимой стороне фаланги, согласно схеме J.T. Metzger (лучевая сторона II-IV пальцев, ладонная – I пальца, локтевая – V пальца, эти боковые поверхности фаланг пальцев наиболее часто участвуют в захвате, поэтому разрезов, по возможности, на «рабочей стороне» следует избегать, или ограничиваться небольшими проколами, разрезами для контрактуры и выведения дренажа).

При локализации гнойного очага на средней или основной фалангах оптимальным является медио-латеральный доступ, проходящий по нейтральной линии боковой поверхности пальца. При распространенном поражении подкожной клетчатки фаланги выполняются разрезы с обеих сторон.

Рис. 25. Схема «рабочих» поверхностей пальцев и кисти (даны белым цветом)

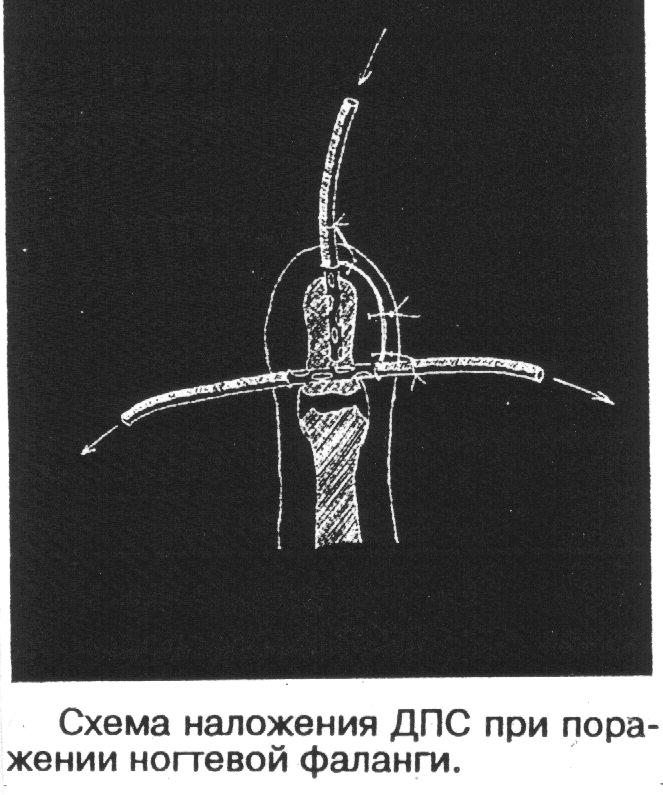

Основным этапом операции является иссечение гнойно-некротических тканей. При поражении ногтевой фаланги, учитывая ее анатомическое строение, производится полное иссечение некрозов в пределах здоровых тканей с ревизией кости фаланги. Рана промывается растворами перекиси водорода и затем 0,02-процентного хлоргексидина. Операция завершается наложением Т-образной дренажно-промывной системы (ДПС), состоящей из двух микроирригаторов.

Рис. 26. Схема ДПС при поражении ногтевой фаланги

Один микроирригатор (перфорированная полихлорвиниловая трубка диаметром 2 мм) проводится в поперечном направлении у основания раны через основной разрез и контрапертуру с контрлатеральной стороны фаланги. Второй микроирригатор укладывается вдоль ногтевой фаланги по дну раны перпендикулярно к первому.

В рану засыпается порошок антибиотика (канамицина), накладываются редкие адаптирующие швы с фиксацией дренажных трубочек и спирт-хлоргексидиновая повязка. Только после этого снимается жгут. В послеоперационном периоде через Т-образную ДПС во время перевязок рана промывается антисептиками (фурацилином, диоксидином, хлоргексидином или растворами антибиотиков). Сначала 10,0 мл шприцом промывается сквозной поперечный дренаж, а затем уже полость раны через продольный микроирригатор. Для оттока промывной жидкости служит поперечный сквозной дренаж, через оба конца которого вытекает диализат. Это облегчает процесс промывания раны, так как повышение давления в ограниченном объеме ногтевой фаланги вызывает болевые ощущения и затрудняет перевязку. С целью уменьшения болей для промывания не применяется раствор перекиси водорода и в ряде случаев в раствор добавляют 0,5-1,0-процентный раствор новокаина. Промывание осуществляется один раз в день во время перевязки.

Функция накладываемых швов заключается не в герметичном закрытии раны, а в адаптации ее краев и фиксации дренажных трубок. Накладываются редкие швы, края раны при этом не должны вызывать сомнения в жизнеспособности. В противном случае весьма вероятность прорезывания швов. Краевой некроз возможен при значительном истончении кожи, возникновению его может способствовать длительная обработка истонченных краев раны ультразвуком низкой частоты (УЗНЧ).

При выраженном отеке тканей и гиперемии кожи – высоком риске нагноения раны, – края ее после установки дренажей не ушиваются, а просто адаптируются повязкой. Такая тактика позволяет при необходимости развести рану и промыть ее во время перевязки. В случае благоприятного течения воспалительного процесса края раны быстро «слипаются» и рана заживает по типу первичного натяжения.

При локализации воспалительного процесса на средней и основной фалангах близость сухожильного влагалища и относительное неудобство бокового доступа не всегда позволяет полноценно иссечь гнойный очаг. Это компенсируется интраоперационным вакуумированием раны при одновременном орошении ее раствором антибиотика, обработкой ультразвуком низкой частоты (УЗНЧ) с последующим обязательным дренированием раны. Остаточные некротические ткани легко отторгаются при последующем промывном дренировании ран. Раны дренируют перфорированным в центральной части микроирригатором (одним или двумя) в поперечном направлении через основную рану и контрапертуру на контрлатеральной стороне пальца. На кожные края раны накладывают 1-2 адаптирующих шва. Иммобилизация кисти в функциональном положении осуществляется гипсовой лонгетой. В послеоперационном периоде при ежедневных перевязках рана промывается через дренажи раствором антисептика. Дренажи удаляются на 3-5 сутки, швы снимаются на 6-7 день.

Следует обратить внимание на то, что при адекватно выполненной некрэктомии боли быстро стихают, температура тела нормализуется, воспалительные явления быстро купируются, по дренажам отмечается скудное серозное отделяемое. Если на 2-3 день после операции больной не отмечает улучшения, в дренажах сохраняется гнойное отделяемое, то операция была выполнена неадекватно. В этом случае целесообразнее предпринять повторную некрэктомию, чем длительно промывать рану антисептиками при сохраняющейся угрозе распространения гнойного воспаления. Чаще всего в таких случаях больного приходится оперировать повторно, но потерянное время приводит к поражению других структур пальца и иногда к их гибели.

КОСТНЫЙ ПАНАРИЦИЙ. Занимает второе место по частоте после подкожного (Чадаев А.П. и соавт.) и в 95% случаев развивается вторично, в результате перехода гнойно-воспалительного процесса с окружающих тканей на кость. Первичный встречается редко и возникает при колотых ранах.

Амбулаторному лечению подлежат костный панариций ногтевой фаланги без ухудшения общего самочувствия.

Клиника. Распирающая, пульсирующая боль при первичном костном или запущенном подкожном панариции, ногтевая фаланга колбообразно или булавовидно утолщена, гиперемия кожи с цианотическим оттенком, температура тела иногда поднимается до 39 градусов. Если костный панариций развивается вторично, то общее самочувствие больного удовлетворительное, боли умеренные, тупого, ноющего характера. Определяется отек ногтевой фаланги, гнойный свищ, края раны покрыты вялыми грануляциями с фибринозным налетом, из раны выделяются скудное гнойное отделяемое, иногда с мелкими костными секвестрами. Функция кисти снижается, палец находится в вынужденном положении. На рентгенограммах выявляется костная деструкция с 9-14 дня начала заболевания. Выделяют 3 типа секвестрации: краевую, субтотальную, тотальную.

Дифференциальный диагноз проводят с метастазами рака, сифилисом, трофической язвой при синдроме Такаясу.