- •Материалы Всероссийской молодежной конференции

- •28 Сентября 2012 г.

- •Ответственный за выпуск

- •Содержание Стратегические ориентиры и проблема выбора современной молодежи

- •Молодежь и современный рынок труда

- •Молодежная политика в системе современного российского права

- •Роль молодежи в современных политических процессах и дискуссиях

- •Роль молодежи в обеспечении безопасности рф

- •Духовные ценности и ориентиры современной молодежи

- •Библиографический список

- •А. М. Абдурашитова зачем государству молодежная политика? Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •С. Г. Асатрян Состояние высшего ОбразованиЯ в рф Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •К сложностям и противоречиям современной системы высшего образования в Росиии относят:

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •К. А. Лейхт постиндустриализм как идея и как реальность Российский государственный торгово-экономический университет Кемеровский институт (филиал)

- •Библиографический список

- •О. Е. Галкина глобализация как основная тенденция развития современного мира: проблемы и противоречия Армавирская государственная педагогическая академия

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •С. И. Бутко образование в россии Волгоградский филиал фгоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Список источников

- •Библиографический список

- •Динамика отношения государственного долга Волгоградской области к доходам бюджета без учета финансовой помощи за 2008-2014 гг.

- •Динамика отношения краткосрочных обязательств к доходам бюджета Волгоградской области без учета объема безвозмездных поступлений за 2008-2011 гг.

- •Динамика отношения гарантий хозяйствующим субъектам к доходам бюджета Волгоградской области без учета объема безвозмездных поступлений за 2008-2011 гг.

- •Библиографический список

- •Е. А. Пяткина затраты на охрану окружающей среды в российской федерации Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Развитие строительной отрасли в российской экономике Волгоградский филиал гбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •Е. Подтереба социально-экономическое развитие россии мбоу впо «Волжский институт экономики, педагогики и права»

- •Библиографический список

- •А. В. Дулесина

- •Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Ю. В. Полушкин налоговая система россии: сущность, характеристика, проблемы Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Б. Б. Бендженова Безработица в России Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Ю. А. Кадацкая безработица и методы её снижения Волгоградский филиал фгу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •А. А. Кузнецов Безработица в обществе Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Н. М. Курбанова производительность труда в рф и необходимость её повышения Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •Р. Маилян Безработица в Современном мире и россии Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •А.А. Максимов безработица и занятость населения Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •Д. Ф. Томилова динамика развития туризма в российской федерации. Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •А. А. Яковлева значимость гостиничного бизнеса в современном мире Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •А. А. Давыденко влияние информации на развитие молодежи Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •П. В. Голод государственная молодёжная политика в современной россии Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •М. А. Алтухова инфляция и мировая антиинфляционная политика Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •А. А. Богданова Инфляция в экономике рф Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Страховая часть трудовой пенсии по старости

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •А. А. Костыгова коррупция и молодежь: проблемы и перспективы отношений Филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Великий Новгород

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •А. Д. Ичковский проблема суицида среди молодежи Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографичекий список

- •З. М. Джамалова операции с недвижимостью Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •А. В. Зябликова проблема дискоординации объектов молодежной политики Владимирский государственный университет им. А.Г и н.Г. Столетовых Юридический институт

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •Н. М. Курбанова коррупция в россии и методы борьбы с нею Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Э. Р. Магалиева проблема бедности в российской федерации Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Д.В. Медведев Развитие жилищного строительства в рф Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •1. Албегова и.Ф.: Исследование мотивации социальных работников // социологические исследования – 2005. - № 1 - с. 78-81.

- •Библиографический список

- •Д. А. Никотин о чем мечтают россияне? Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •О. В. Охотникова политическая активность молодежи фгбоу впо «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

- •Библиографический список

- •Р. Р. Хуснутдинова к вопросу о политической культуре студенческой молодежи фгбоу впо «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов

- •Библиографический список

- •А. А. Байрамкулова государственная молодежная политика в россии Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия

- •Библиографический список

- •О. О. Омзаар

- •Социальный портрет выпускников

- •Учебных заведений республики тыва

- •Гбни и оу «Тувинский институт гуманитарных исследований»

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •М. Ленков Аспекты экономической безопасности России Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •М. Т. Мамина здоровье общества и национальная экономическая безопасность фгбоу впо «Волгоградский государственный технический университет»

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •Ж. А. Агаева финансовая деятельность государства Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Денежные доходы и потребительские расходы населения в I квартале 2011 года1) в расчете на душу населения2); в среднем за месяц рублей

- •Индекс потребительских цен на товары и услуги в I квартале 2011 года конец периода; в % к концу предыдущего периода

- •Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в I квартале 2011 года

- •Просроченная задолженность по заработной плате на 1 апреля 2011 года

- •Назначенные пенсии1) в I квартале 2011 года (по данным Пенсионного фонда Российской Федерации) по состоянию на 1 апреля 2011г.

- •Т. С. Кварацхелия сельское хозяйство в россии перед вступлением в вто Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Н. Д. Кононенко Проблемы вступления России во Всемирную Торговую Организацию Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •М. Кудрявцева вторичное использование ресурсов Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Список источников

- •Библиографический список

- •В. Е. Соколова Проблема бедности и её искоренения в России Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •А. А. Шабельский анализ производства продукции в сельском хозяйстве в 1990–2008 годах Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Ш. А. Терчиев Коррупция и методы борьбы с ней в рф Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Список использованных источников и литературы

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •С. А. Кондратьев роль вузов в духовно-нравственном развитии современной молодежи

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •В.А. Ширшов, а.Ф. Двоеконко инновационное управление моделями социальных коммуникаций ирБиС сгту

- •Библиографический список:

- •О. А. Николайченко девиантное поведение. Виды, меры воздействия Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Д. А. Серединцева Демографический кризис в России Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •1. Особый способ коммуникации

- •2. Общительность

- •3. Потребность в самовыражении

- •4. Обмен информацией, а не её защита

- •5. Демократичность, равенство

- •6. Скорость и изменения

- •1. Лютикова е. Как понять и управлять поколением y?// http://blog.Foilrussia.Ru/blog/менеджмент/385/

- •Е. А. Тихоненкова духовно – нравственное воспитание современной молодежи Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Г. П. Тукабаев, д. В. Радченко гуманистическая идеология – как фактор объединения россиян

- •Библиографический список

- •Е. А. Лихачева нравственные ценности как проблема психологической науки Второй Тамбовский филиал ранХиГс

- •Список литературы

- •А. С. Филиппова экономическая активность населения россии Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Список литературы

- •Список литературы

- •С. В. Волгина Соотношение ценностных ориентиров и экономической активности современной молодежи Волгодонский Институт (филиал) Южного Федерального Университета

- •Список литературы

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •Е. В. Попова ценностное отношение к профессионализму у современной молодежи Второй Тамбовский филиал ранХиГс

- •Список литературы

- •Список литературы

- •Библиографический список

- •Стили воспитания в современных семьях Ярославской области, с точки зрения студентов вузов (%, от числа ответивших)

- •Ценностные ориентации студентов за 2002-2010-е гг. (%)

- •Библиографический список

- •Источники информации:

- •Источники информации

- •Список литературы

- •Список источников и литературы

- •Библиографический список

- •Т. В. Швалева Речевое поведение молодежи в условиях глобализации Волгодонский институт (филиала) юфу, Волгодонск

- •Список литературы

- •К. В. Мартиросян хронотоп как ориентир духовно-нравственного развития личности: этнокультурный аспект Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Л. В. Лавренова, е. П. Любенкова развитие движения студенческих отрядов на ставрополье гбоу впо «Ставропольский государственный педагогический институт»

- •Список литературы

- •С. С. Ермакова психологическое пространство личности в самосознании современной молодежи Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •П. О. Митрофанова развитие социальной активности молодежи в клубной деятельности Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

- •Библиографический список

- •Е.Г. Горшкова социальные сети как новый механизм социализации Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •И. А. Минасян толерантность в смысложизненной концепции подростков различных национально-этнических групп Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Список литературы

- •Список используемых источников

- •С. А. Телышева библейские мотивы в романе олега ермакова «знак зверя» фгбоу впо «вгспу» в г. Михайловке Волгоградской области

- •Список литературы

- •О. Ю. Сечейко духовные ловушки общества потребления ноу впо «Восточно-Сибирский институт экономики и права»

- •Библиографический сипсок

- •Е. А. Смирнова, о. Г. Кизимова приоритетные ценности молодежи ргтэу (Кемеровский институт)

- •Приоритетные ценности молодежи

- •А. А. Самофалов самосознание современного подростка Волгоградский филиал фгбоу впо ранХиГс

- •Библиографический список

- •Библиографический список

- •Литература

- •М. О. Чирков, я. В. Белис налоговая культура молодежи1 фгбоу впо «Алтайский государственный университет»

- •Библиографический список

- •Т. Ю. Котрикова нравственный портрет современной молодёжи Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

- •Библиографический список

- •А. М. Середкина духовно-нравственное развитие современной молодежи Российский государственный торгово-экономический университет

- •Список литературы

- •Библиографический список

- •28 Сентября 2012 г.

- •400131, Волгоград, ул. Гагарина, 8

- •400078, Волгоград, ул. Герцена, 10

- •1 Независимый институт социальной политики Социальный атлас российских регионов / Тематические обзоры / Типология регионов электронный доступ / http://www.Socpol.Ru/atlas/typology/index.Shtml

Список источников

В ЕЦБ уверены, что еврозона обойдется и без Греции // РБК., 2012. URL: http://top.rbc.ru/ economics/20/08/2012/665423.html

В Англии готовятся к распаду зоны евро // РБК, 2012. URL: http://top.rbc.ru/ economics/16/05/2012/650685.html

Эндрю Кэннигэм. Распады монетарных союзов прошлого поучительны для зоны евро // РБК-daily., 2012. URL: http://www.rbcdaily.ru/2012/06/06/world/562949984048276.html

Н. Г. Курышева

НАЛОГИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО РАНХиГС

Среди экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на рыночную экономику, важное место отводится налогам. В условиях рыночной экономики любое государство широко использует налоговую политику в качестве определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка.

Налоговая система РФ представлена совокупностью налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в установленном порядке с плательщиков – юридических и физических лиц на территории РФ [1].

Система налогообложения, применяемая Правительством РФ, играет важную регулирующую роль. От их объема зависит возможность развивать основные направления воздействия финансово-бюджетного механизма государства на процесс расширенного воспроизводства, к которым относят следующие:

- бюджетное субсидирование, например, на закупки излишков сельскохозяйственной продукции, на поддержание розничных цен;

- государственные инвестиции в экономику;

- прямое субсидирование предприятий в виде дотации или возвратных ссуд;

- введение при необходимости денежно-кредитных ограничений;

- лицензирование;

- к стимулирующим мерам дл развития отдельных территорий относится постоянное или временное освобождение от местных налогов.

В ряде стран практикуется стимулирование инвестиций в определенные регионы, например, вложения на территориях, находящихся на окраинах городов. В экономически отсталых районах стимулируются капитальные вложения на реконструкцию и модернизацию производства. В некоторых случаях выплачивается надбавка к инвестициям, не подлежащая налогообложению. Эта надбавка может доходить до 10% общего объема капиталовложений.

Для оживления экономической деятельности используются такие формы финансового воздействия, как субсидирование капитальных вложений в промышленность, субсидирование цен в виде льготных тарифов на электроэнергию и воду для отдельных районов, льготные условия кредитования - займы под низкий процент, долгосрочные займы, дотации по кредитам [2].

Библиографический список

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая.

2. Барулин С.В. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики // Финансы, №1-1996.

Е. С. Звонарёва

ПОСЛЕДСТВИЯ вступления в ВТО для сельского хозяйства РосСии

Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО РАНХиГС

Проблема нерентабельности сельского хозяйства актуальна в нашей стране. Многие считают, что мы живём в развитом государстве, но ведь это не совсем верно, так как одним из показателей развитого государства является удельный вес сельского хозяйства в структуре ВВП. Таким образом, роль сельского хозяйства в экономике имеет немаловажное значение.

Я думаю, что руководство нашей страны должно поставить перед собой цели усовершенствования и развития сельского хозяйства. Чтобы с появлением новых технологий, современной техники сельское хозяйство шло по интенсивному пути и приносило высокий доход. А также государство должно создать стабильный рынок сбыта, в результате чего увеличится число фермерских хозяйств. Причем, сельское хозяйство должно развиваться интенсивно.

Дадим определение «интенсивный путь развития» - это процесс развития, основанный на применение более эффективных орудий и предметов труда и более совершенных форм организации труда [1].Плюсом интенсивного пути развития является прорывной характер, а минус заключается в том, что данный путь развития предполагает серьёзные изменения в структуре экономики. Важную роль в экономических отношениях играет «рынок» - совокупность экономических отношений, базирующихся на регулярных обменных операциях между производителями товаров и потребителями [2].

Причиной неразвитости сельского хозяйства большей частью является постоянный импорт сельскохозяйственных товаров. В таблице приведены данные сельскохозяйственных и продовольственных товаров, поставляемых в Россию из развивающихся стран. Многие из приведенных товаров наши фермеры могли бв успешно производить с самостоятельно, если бы был налажен сбыт произведенной продукции, урегулированы земельные отношения, имелись бы более легкие условия для получения кредитов.

Таблица – Стоимость российского импорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров из развивающихся стран в 2010 г. (млн. долларов США)

Сельскохозяйственные и продовольственные товары |

Страны |

Стоимость импорта |

Мясо КРС |

Бразилия, Уругвай, Парагвай, Аргентина |

1561.4 |

Свинина |

Бразилия |

714.5 |

Мясо птицы |

Бразилия |

258.3 |

Срезанные цветы |

Колумбия, Кения |

102.5 |

Орехи |

Вьетнам, Турция, Индонезия, Бразилия, Филиппины, Кот-д’Ивуар, Индия |

92.9 |

Виноград |

Турция, Чили, Иран, Южная Африка, Афганистан, Аргентина |

430.5 |

Яблоки, персики и айва |

Китай, Аргентина, Чили, Южная Африка |

230.4 |

Кофе |

Бразилия, Индонезия, Эфиопия, Перу, Колумбия, Танзания |

134.6 |

Чай |

Шри-Ланка, Индия, Китай, Индонезия, Кения, Вьетнам |

517.2 |

Рис |

Вьетнам, Таиланд, Пакистан, Китай |

100.2 |

Сахар-сырец |

Бразилия, Аргентина, Куба, Гватемала, Таиланд |

1132.0 |

Источник: [3]

Вследствие вступления России в ВТО наш рынок заполнится продуктами других экспортирующих стран в неограниченном количестве, так как размеры таможенных пошлин будут снижены. Поэтому при вступлении России в ВТО должны быть приняты меры, при которых сельское хозяйство нашей стране не потерпит крах.

Библиографический список

1. Национальная историческая энциклопедия. [Электроонный ресурс] – Режим доступа: 15.09.2012.

2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. – Волгоград, Изд-во Перемена, с. 230.

3. Рассчитано по данным Федеральной таможенной службы РФ. [Электроонный ресурс] – Режим доступа: 15.09.2012.

Ю. С. Зубкова

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО РАНХиГС

Сегодня для эффективной деятельности фирмы, предприятия требуются ответственные и инициативные работники, высокоорганизованные и стремящиеся к трудовой самореализации личности. Формирование такого персонала из молодых специалистов и удержание их в организации является сложной задачей.

Проблемы мотивации работников, а в частности молодого персонала, являются основополагающими, потому и не теряют своей актуальности.

Особенности молодежи как социально-демографической группы заключаются в необходимость выявления их трудового потенциала и совершенствования профессиональных и коммуникативных навыков, приобретенных за годы учебы. Таким образом, «выращивание» из молодого работника опытного высококвалифицированного специалиста предполагает ресурсные затраты (время и средства организации). А если руководитель инвестирует в новоиспеченного специалиста, то, конечно же, он не хочет, чтобы силы, затраченные на его адаптацию, обучение, пропали даром и перспективный сотрудник покинул компанию. Молодые люди сегодня (на Западе, в России) не сильно привязаны к своему месту работы, поэтому фирме необходимо мотивировать их на то, чтобы они приходили работать в компании и оставались в них на достаточно продолжительное время.

Известно, что процесс мотивации представляет собой сочетание потребностей, интересов и ценностей, которые в разной степени и по-своему взаимодействуют в нем. Для молодых специалистов характерна потребность получить все и в кратчайшие сроки: высокое материальное вознаграждение, скорейшее продвижение по служебной лестнице, хорошие отношения с руководителем, значимость в коллективе.

Часто они предпочитают должности, задания и предложения, связанные с определенными рисками. Таким образом, мотивы стабильности, надежности, близости к дому, возможность работы по специальности не являются приоритетными для данной категории сотрудников, в отличие от опытных коллег. Молодой работник, скорее всего, согласится трудиться в неблагоприятных условиях, для получения высокого заработка и дополнительных компенсаций за вред, наносимый здоровью.

Но стоит отметить, что «эффективная система мотивации, направленная на стимулирование работника, непрерывное получение знаний, повышение квалификации, карьерный рост, как показывает практика, обязательно должна включать не только материальные факторы (такие, как высокий заработок), но и факторы социальной мотивации, а также нематериальные факторы» [1]. Поэтому, несмотря на завышенные требования молодежи к оплате их труда, система мотивации не должна быть построена лишь на удовлетворении материальных потребностей.

Так, по данным социологических опросов [2], для сотрудников молодых возрастных групп основным стремлением является не только получение большего количества денег, но и подтверждение их статуса в коллективе, соответствовавшего их представлениям о своих качествах, как специалистов и личностей, уважение и признание со стороны старших коллег, престиж в обществе.

Например, достаточно выраженная готовность молодежи поступить на работу в органы власти определяется в основном действующим статусом государственного и муниципального служащего, а также широкими возможностями и перспективами, которые открывает пребывание на соответствующих должностях. В ходе своей текущей деятельности молодой человек не только получает некоторые навыки работы в административной сфере, но и обретает связи, полезные знакомства, позволяющие ему легче реализовать свою карьеру даже в случае ухода из органов власти.

Мощным стимулом к росту производительности труда является сильная и развитая корпоративная культура, которая создает все условия для продвижения по карьерной лестнице энергичных, амбициозных, работоспособных и трудолюбивых людей. В данном случае идентификация молодого специалиста с деятельностью организации выходит на первый план среди способов удержания его в организации, так как фирмы не могут предлагать работникам такого уровня высокую заработную плату.

Наиболее эффективная мотивация достигается, когда люди верят, что их усилия обязательно позволят им достичь цели и приведут к получению особо ценного вознаграждения. Мотивация ослабевает, если вероятность успеха или ценность вознаграждения оценивается невысоко.

Для формирования у молодого персонала веры в успех, необходимо проводить регулярные встречи, беседы с людьми, которые уже достигли своей цели и могут стать для них примером. Также вдохновлять своим примером, доказывая реальность успеха, должен руководитель организации и непосредственный начальник. Кроме того, молодому специалисту важно разъяснить значимость его работы не только в границах организации, но и в более глобальных масштабах.

Для молодежи также характерен учебно-познавательный мотив и мотив самообразовательной деятельности. Если говорить о типологии мотивации, то в начале карьеры специалиста профессиональный тип является ведущим. Поэтому обучение, повышение квалификации, различного рода стажировки будут приветствоваться, в отличие от «зрелого» персонала. Командировки заграницу будут восприниматься ими как возможность творчески разнообразить работу, посмотреть мир и познакомиться с другой культурой, без страха оставить свой дом, семью.

Мотив состязательности - один из сильнейших. Явным примером является знаменитый эксперимент Р. Оуэна на текстильной фабрике. Определенная степень выражения состязательности генетически присуща каждому человеку, но особенно характерна молодежи. Разумная внутренняя конкуренция – не только двигатель прогресса, но и способ раскрытия потенциала. Неиссякаемую энергию необходимо направлять на цели организации. Поэтому в таком коллективе лучше открыто отмечать заслуги персонала, т.к. молодые люди скорее воспримут это как вызов и сосредоточат все свои усилия на выполнении работы, начнут мыслить нестандартно, принимать эффективные решения.

Подводя итоги вышесказанного, можно сказать, что молодежь предъявляет к компаниям достаточно высокие требования.

Но так как для любой компании приглашение молодых специалистов весьма затратное мероприятие, компании стремятся удержать работников, прежде всего, с помощью грамотно построенной системы материальной и нематериальной мотивации.

Таким образом, если создать благоприятные условия для роста и развития сотрудника, то он будет лоялен компании и вряд ли захочет ее покинуть. А организация будет обеспечена профессиональными кадрами на долгосрочный период.

Библиографический список

Климова В. Совершенствование мотивационного механизма организации // Человек и труд. - 2009. -№2. - С. 31.

URL: http://www.hr-portal.ru/article/put-k-serdtsu-molodogo-spetsialista-ili-osobennosti-motivatsii-vypusknikov

А. А. Кочетова

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ

И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ВОЗРОЖДЕНИЙ

Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО РАНХиГС

В данной статье я попытаюсь раскрыть проблемные аспекты научно-технического и технологического потенциала страны. Проанализирую подходы к определению "экономическая безопасность", и "научно-технический потенциал". Внесу предложения для решения данной проблемы.

Научно-технический потенциал является одной из главных интегральных характеристик страны, учитываемых при определении ее настоящего и будущего места в мировой экономике и международных связях. Так как тема моей статьи начинается со слов ослабление научного потенциала страны, я и начну говорить именно о данном аспекте проблемы. Наука и научное обслуживание превратились из наиболее престижной и обеспеченной материальной сферы деятельности в одну из самых низкооплачиваемых. Практически полностью прекратились закупки приборов, оборудования и материалов. В настоящее время обострилась проблема сбалансированности возвратной структуры научных кадров. Разрушена прежняя, основанная на централизованном планировании система определения потребности в научных кадрах и их подготовки. Поступательное развитие науки требует рационального сочетания ученых разного возраста, значительной доли молодых ученых. А ведь только тогда может быть обеспечена преемственность и непрерывность развития науки. Так же хотелось отметить тот факт, что в стране происходит сокращение исследований на стратегически важных направлениях научно-технического развития. Все это угрожает России утратой передовых позиций в мире, деградацией наукоемких производств, усилением внешней технологической зависимости и подрывом обороноспособности страны. Отсюда вытекают главные критерии анализа рассматриваемой тематики. Научно-технический потенциал страны должен анализироваться как единство двух его основных характеристик: [1]

1) Как совокупность ресурсов, связанных с научно-технической сферой (результатом являются новые знания, технологии, оборудование);

2) Как выражение результативности функционирования, особенно в аспекте влияния на экономику и общества в целом.

Таким образом, видно, что рассматриваемая мной проблема, тесно связанна с экономикой и экономической безопасностью в целом неразрывной нитью. Перейдем к определению экономической безопасности и выделим его составляющие.

Экономическая безопасность в настоящее время представляет собой общенациональный комплекс мер, направленных на постоянное устойчивое развитие и совершенствование экономики страны, который обязательно предполагает социально-политическую стабильность и самостоятельность государства, а также механизм противодействия внешним и внутренним угрозам. Угрозой экономической безопасности может стать явление или процесс, который впоследствии сможет оказать негативное влияние на капитал страны, ущемляющий экономические интересы личности, общества и государства [2]. Именно для того что бы риск поступающих угроз снижался и необходимо проводить:

- широкое развитие автоматизаций в частности (станков, промышленных роботов, производственных систем);

- внедрение белее качественных технологий производства;

- осуществление роста научных знаний, улучшая качественный состав научных специалистов;

- углубленное изучение той или иной сферы деятельности;

- укрепление связей между научно-исследовательскими организациями и промышленностью. На основе всего вышесказанного я бы хотела сделать логический вывод. Чем квалифицированнее и продуктивнее научные сотрудники, которые занимаются разработкой идей для решения разнообразных задач, тем крепче будет экономическая безопасность страны. Главное чтобы идеи были воплощены в жизнь и нашли себе применение, тем самым окупились (т.е. вернулись те деньги, которые были вложены в эту идею или продукт) и безусловно имели экспортную прибыль.

Библиографический список

1. Бетехтина Е., Пойсик М. Мировая практика формирования научно-технической политики. – Кишинев, 2007.

2. Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики, 1994.

А. Д. Кутейникова

ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО РАНХиГС

Анализ данных литературы позволяет констатировать, что одним из основных направлений в отраслевой структуре Российской экономики является здравоохранение. Проблема здравоохранения РФ была и остается по сей день наиболее актуальной проблемой российского общества. Целью моей работы является исследование проблем здравоохранения в России и нахождение путей разрешения данных проблем.

Понятие «здравоохранение» означает деятельность по сохранению, улучшению, обеспечению и укреплению здоровья различных групп населения. Здравоохранение рассматривается как государственная система с единством целей, взаимодействия и преемственностью служб (лечебных и профилактических), всеобщей доступностью квалифицированной медицинской помощи, реальной гуманистической направленностью.

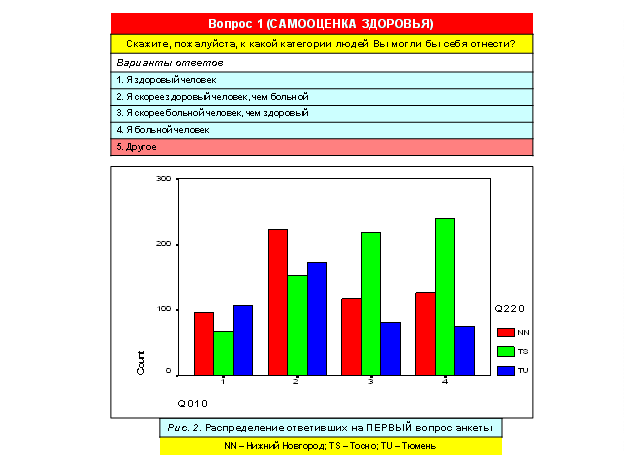

Существует ряд проблем, накопившихся в здравоохранении России, вызывающих серьезную обеспокоенность в обществе. Практически сформировался консенсус по поводу того, что в этой области необходимы существенные перемены. Об этом свидетельствуют такие параметры системы здравоохранения России, как - состояние здоровья населения; - состояние собственно системы здравоохранения; - оценка населением состояния своего здоровья и его отношение к системе здравоохранения вообще и реформам в частности. Субъективная оценка населением состояния своего здоровья подтверждает данные статистики (Рис. 1). Социологические опросы показывают низкую самооценку населением состояния здоровья. Это свидетельствует о том, что серьезного улучшения в системе здравоохранения пока не произошло.

Рис. 1 – Субъективная оценка населением состояния своего здоровья [1].

Рост неравенства в доступе к медицинским услугам отмечается многими специалистами. Происходит изменение тенденций в состоянии здоровья и структуре заболеваемости населения. На первый план в развитых странах выходят хронические заболевания, которые требуют других подходов к организации лечения и профилактики, чем инфекционные заболевания.

Угрозы для здоровья вытекают и из действий человека, взаимодействия человека и окружающей среды и несчастных случаев и стихийных бедствий. К их числу можно отнести проблему с вакцинацией. Добровольность вакцинирования во многих странах и ложное чувство безопасности, когда в условиях высокого уровня вакцинирования снижается риск заболевания и родители отказываются от прививок, может в свою очередь привести к снижению уровня вакцинирования, повышению риска заболеваемости и возникновения эпидемий [2].

Размеры финансирования здравоохранения (Рис. 2) из бюджетов всех уровней и за счет средств обязательного медицинского страхования не обеспечивают население бесплатными медицинскими услугами, что также является одной из проблем здравоохранения. Вместе с тем имеющиеся финансовые и материальные ресурсы используются неэффективно, усиливаются диспропорции в предоставлении медицинской помощи.

Рис. 2 – Размеры финансирования здравоохранения из бюджетов всех уровней [3]

Таким образом, система здравоохранения России сталкивается как со специфическими проблемами, обусловленными особенностями ее социально-экономического развития, так и с общими проблемами, возникающими в области обеспечения здоровья населения и имеющими глобальный характер.

Проанализировав данную ситуацию, я хочу предложить ряд мер по повышению доступности и качества медицинской помощи:[3]

1. Нужен такой механизм, который позволит направлять средства региональных бюджетов непосредственно в муниципальные медучреждения, минуя муниципалитеты чтобы не было соблазна тратить деньги на другие не менее важные нужды.

2. Особое место должна занять профилактика. Должны быть разработаны целевые программы предотвращения заболеваний, включая программы всеобщей диспансеризации.

3. Совершенствования законодательной базы здравоохранения РФ.

4. Сделать медицину более доступной для всех слоев населения, увеличив социальные выплаты нуждающимся.

Библиографический список

1. Кириллов А.В. Проблемы здравоохранения // Российский семейный врач. 2001. № 1. С. 43.

2. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник для вузов / Под ред. Ю. П. Лисицына. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 668 с.

3. http://knowledge.allbest.ru/medicine/ [Электронный ресурс] – Режим доступа 15.09.2012.

а. а. литвинова

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЕГО ИСТОЧНИКИ

Волгоградский филиал ГБОУ ВПО РАНХиГС

Экономический рост представляет собой долгосрочную тенденцию увеличения реального ВВП.

В начале XX столетия начинают появляться первые модели экономического роста, а в 50-е годы формируется неоклассическая теория роста, которая лежит в основе большинства современных моделей [1,2].

Первая половина XX века ознаменовалось выходом в свет знаменитого труда Джона Мейнарда Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», в котором был сформулирован новый подход к статическому экономическому равновесию. Помимо других вопросов, Дж.М. Кейнсом также была сформулирована теория общего равновесия. Дж.М. Кейнс сделал ряд предположений, в том числе о том, что запас капитала является постоянным, т.е. игнорируется приток чистых инвестиций. Конечно, при рассмотрении краткосрочного периода такое предположение представляется вполне разумным. Однако инвестиции не только создают доход, но и расширяют капитальный запас, т.е. в долгосрочной перспективе увеличивают ресурсы, которыми может располагать хозяйство.

Главным направлением обобщения и развития теоретических моделей расширяющейся экономики является расширение исходных допущений и условий с целью более полного отражения факторов экономического развития. В первую очередь следует отметить необходимость:

учета непроизводственного потребления, включения ограниченных (невоспроизводимых или ограниченно воспроизводимых) ресурсов.

учета изменений во времени технологических матриц, отражающих научно-технический прогресс о развиваемых в настоящее время подходах.

Построение обобщенных теоретических моделей расширяющейся экономики существенно облегчает анализ прикладных динамических моделей, придавая ему необходимую целеустремленность.

Для решения стоящих перед Россией задач в средне- и долгосрочной перспективе необходимо обеспечить темпы экономического роста не ниже 7-8% в год. Именно это требование, сформулированное как задача удвоения ВВП до 2010 г., выдвинуто В.В. Путиным в Президентских посланиях.

В российской экономике проводятся кардинальные реформы, осуществляемые как на макро-, так и на микроуровнях. Этот процесс проходит в условиях нарастающей глобализации и стремительных изменений в политической и общественной жизни страны. Успех реформ в значительной степени зависит от обеспечения устойчивого роста всех отраслей экономики.

Проблемам экономического роста уделяется значительное внимание в работах как отечественных, так и зарубежных ученых. В этих исследованиях рассматриваются различные аспекты теории экономического роста преимущественно на макроуровне. Экономический рост на макроуровне обеспечивается за счет экономического роста всех хозяйствующих субъектов рынка. При любых изменениях в структуре экономики проблема экономического роста ее субъектов остается актуальной.

Библиографический список

1. Поликарпова Т. И. Экономическая теория. Учебное пособие. ВАГС, 2012.

2. Тарасевич Л. С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. Учебник. М.: 2011.

П. А. Новикова

Валовой внутренний продукт в РФ

Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО РАНХиГС

Проблема эконометрического исследования макроэкономических процессов является весьма актуальной. Валовой внутренний продукт (ВВП) – основной, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Он дает представление об общем материальном благосостоянии нации, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны. Цель данной работы – изучение валового внутреннего продукта РФ.

Валовой внутренний продукт (общепринятое сокращение - ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства [1]. Конечная продукция - это товары и услуги, которые покупаются потребителями для конечного использования, а не для перепродажи.

Выделяют номинальный и реальный ВВП. Номинальный (абсолютный) ВВП выражен в текущих ценах данного года. Реальный (с поправкой на инфляцию) - выражен в ценах предыдущего или любого другого базового года. В реальном ВВП учитывается, в какой степени рост ВВП определяется реальным ростом производства, а не ростом цен [2]. Фактический ВВП — это ВВП при неполной занятости, который отражает реализованные возможности экономики. Потенциальный ВВП — это ВВП при полной занятости, он отражает потенциальные возможности экономики.

Устойчивая тенденция к снижению стоимости ВВП в России прослеживалась с началом так называемых экономических преобразований в 90-е годы прошлого столетия. Валовой внутренний продукт России, по данным Росстата, исчисленный в соответствии с новой концепцией национальных счетов, в период с 1990 по 1998 г. сократился более чем на половину: (1991 г. -12,5%, 1992 г. -14,5%, 1993 г. - 8,7%, 1994 г. - 12,6%, 1995 г. - 4,1, 1996 г. - 4,9%), 1997 г. (рост на 0,9%), 1998 г. - 4,6% (таблица).

Читать

полностью:http://www.gazeta.ru/financial/2012/07/25/4693197.shtml

Год |

ВВП, млрд. долл. |

ВВП на душу населения, долларов |

Доля в мировом ВВП, % |

Темп роста ВВП,% |

1990 |

561 |

3784 |

2.52 |

|

1991 |

496 |

3336 |

2.13 |

88.4 |

1992 |

464 |

3116 |

1.86 |

93.5 |

1993 |

414 |

2780 |

1.63 |

89.2 |

1994 |

405 |

2721 |

1.49 |

97.8 |

1995 |

399 |

2683 |

1.33 |

98.5 |

1996 |

392 |

2640 |

1.28 |

98.2 |

1997 |

405 |

2734 |

1.33 |

103.3 |

1998 |

271 |

1834 |

0.9 |

66.9 |

1999 |

196 |

1331 |

0.62 |

72.3 |

2000 |

259 |

1765 |

0.8 |

132.1 |

2001 |

306 |

2094 |

0.95 |

118.1 |

2002 |

345 |

2371 |

1.03 |

112.7 |

2003 |

430 |

2968 |

1.15 |

124.6 |

2004 |

591 |

4095 |

1.4 |

137.4 |

2005 |

764 |

5311 |

1.67 |

129.3 |

2006 |

990 |

6898 |

2 |

129.6 |

2007 |

1300 |

9072 |

2.33 |

131.3 |

2008 |

1661 |

11602 |

2.71 |

127.8 |

2009 |

1222 |

8542 |

2.11 |

73.6 |

2010 |

1480 |

10353 |

2.35 |

121.1 |

Источник: [3]

В 1997 году впервые за годы реформ был зафиксирован рост ВВП на 0,9%, однако уже в следующем году глубокий финансовый кризис в России усугубил положение в экономике страны и явился катализатором дальнейшего падения стоимости ВВП. В 90-е годы по темпам снижения ВВП Россия являлась одним из мировых лидеров среди государств, имеющих отрицательный прирост ВВП.

В конце 90-х годов после смены политического руководства страны начался этап реальных экономических преобразований, которые сопровождались ростом ВВП. В 1999 г. ВВП России увеличился на 3,2%, 2000г. – 5,0%, 2001 г. – 4,1%, 2002 г. – 4,3%, 2003 г. – на 7,3%.

Читать

полностью:http://www.gazeta.ru/financial/2012/07/25/4693197.shtml

Читать

полностью:http://www.gazeta.ru/nancial/2012/07/25/4693197.shtml

Для повышения ВВП необходимо задействовать все факторы экономического роста:

Природные ресурсы — это земля, которая используется для сельскохозяйственных целей, полезные ископаемые и особенно энергетические ресурсы, без которых экономика не может развиваться.

Труд – очень важный фактор производства, т. к. от него зависит, как будут использоваться другие факторы. Большое значение здесь имеет квалификация работника. Если человек трудоспособен, но имеет низкую квалификацию, его труд будет малопроизводительным. Труд же высокой квалификации всегда является более производительным.

Капитал как фактор производства состоит из оборудования, зданий, сооружений и запасов, которые используются в процессе производства. От того, какие отрасли преобладают в экономике, как они оснащены, используются ли передовые технологии и методы организации труда, зависят конечные результаты.

Качество и способы соединения основных факторов производства обеспечивает предпринимательская деятельность. Именно на поддержку этого и должна быть направлена экономическая политика России.