- •Предмет статистической науки. Метод статистики. Совершенствование статистической методологии в условиях рыночных отношений.

- •Виды дисперсии и правило их сложения

- •Дисперсия и среднее значение доли альтернативного признака

- •Правило сложения дисперсий

- •Задачи статистики на современном этапе развития страны

- •Постоянные задачи:

- •6. Понятие о статистической группировке, этапы ее построения и виды.

- •3. Группировки и классификации в практике статистики

- •4. Ряды распределения и группировки

- •Общее представление о корреляционно-регрессивном анализе

- •Ограничения корреляционного анализа

- •Область применения

- •11. Условия применения выборочного метода в торговле. Этапы выборочного исследования.

- •15. Виды средних величин, условия их применения в экономическом анализе.

- •17. Виды абсолютных и относительных величин, их природа, познавательные свойства и условия применения в экономико-статистическом анализе.

- •18. Статистические таблицы, их виды и значение в изложении результата статистической сводки.

- •2. Статистические методы выявления сезонных колебаний

- •Классификация методов измерения сезонных волн

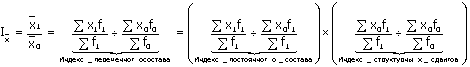

- •22. Индексный метод изучения динамики среднего уровня.

- •23. Дисперсия, коэффициент вариации, определение степени вариации для сгруппированных данных.

- •6. Базисные и цепные индексы

- •27. Ошибки наблюдения и меры по обеспечению надёжности статистической информации.

- •28. Индексы цен, их экономическое содержание. Способы определения суммы экономического эффекта от изменения цены. Индекс цен

- •Индекс цен Ласпейреса

- •Индекс цен Пааше

- •Идеальный индекс цен Фишера

- •29. Статистические показатели динамики. Особенности изучения рядов динамики относительных и средних показателей.

- •Абсолютное значение 1%-го прироста

- •30. Ошибки выборочного наблюдения. Определение необходимой численности выборки.

- •31. Понятие о статистических индексах, их значение и задачи в изучении коммерческой деятельности.

- •32. Этапы экономико-статистических исследований. Характеристика этапов исследования.

- •33. Виды статистических наблюдений. Понятие о выборочном методе исследования, его значение и задачи.

- •4. Среднее квадратическое (стандартное) отклонение. Коэффициент вариации

- •36. Переписи и другие виды специально организованного статистического наблюдения, их роль и значение в условиях рыночной экономики.

- •37. Метод статистических группировок при изучении социально-экономических явлений. Задачи, решаемые методом группировок при сборе и обработке статистической информации.

- •38. Пути совершенствования статистического наблюдения.

- •39. Обобщающие характеристики генеральной и выборочной совокупности. Способы отбора единиц из генеральной совокупности.

- •41. Статистические графики, их роль и значение в изучении социально-экономических явлений. Элементы статистического графика. Виды графиков по форме графического образа.

- •42. Современная организация статистики в России.

- •43. Статистические методы прогнозирования в рядах динамики, условия краткосрочного статистического прогнозирования конъюнктуры рынка товаров и услуг.

- •44. Методологические и организационные особенности основных способов формирования выборочной совокупности в торговле.

- •45. Статистическое изучение рядов динамики с периодическими колебаниями их уровней. Статистические методы выявления и измерения периодических колебаний в рядах динамики.

- •46. Малая выборка. Практика применения малой выборки в коммерческой деятельности.

- •47. Статистическая совокупность и статистический показатель, их роль и значение в экономико-статистических явлениях.

- •Средняя хронологическая величина.

- •51. Международные статистические организации. Статистика в оон.

- •52. Способы отбора единиц из генеральной совокупности.

- •Приведение статистических данных к сопоставимому виду

Приведение статистических данных к сопоставимому виду

Приведение статистических данных к сопоставимому виду представляет собой устранение причин несопоставимости статистических данных в пространстве, во времени, в содержании или методологии их расчета. Оно достигается пересчетом данных: приведением данных к одним и тем же единицам измерения; отграничением и выделением из всего объема данных однородной и сопоставимой совокупности (сопоставимого круга); заменой абсолютных величин относительными величинами; заменой абсолютных величин средними величинами; специальной группировкой материала; перегруппировкой данных (метод вторичной группировки); стандартизацией структуры совокупности; классификацией статистических данных.

Если данные оказались несопоставимыми вследствие изменения территориальных (или административно–ведомственных) границ, то они могут быть приведены пересчетом в одни и те же территориальные или административно–ведомственные границы, обычно новые. Также пересчет осуществляется тогда, когда данные несопоставимы во времени вследствие того, что в одних случаях регистрация их производилась на одну дату, а в других – на другую.

В случаях, когда данные несопоставимы вследствие разной методологии их вычисления, сопоставимости можно добиться, рассчитав величины показателя для всех случаев по одной и той же методологии. Особенно часто к таким пересчетам приходится прибегать в международных сопоставлениях.

Если сопоставляются данные в денежном выражении и оказывается, что они несопоставимы вследствие того, что в одних случаях был принят один уровень цен, в других – другой, то данные могут быть приведены к сопоставимому виду пересчетом в единые, так называемые сопоставимые, или неизменные цены. Это может быть достигнуто прямой непосредственной оценкой изучаемого показателя или отдельных его элементов в сопоставимых ценах или посредством индекса цен.

Многие показатели измеряются в разных единицах измерения, что затрудняет сопоставление данных, приведение таких данных к одним и тем же единицам измерения во многих случаях производится при помощи соответствующих коэффициентов перевода одних единиц измерения в другие (использование, например, условно–натуральных единиц).

В данных за различное время, или относящихся к разным территориям, необходимо выделить один и тот же круг единиц изучаемой совокупности. Например, если в одном случае приведены данные по предприятиям, включая частные предприятия, а в другом – без частных предприятий, то для приведе-ния данных к сопоставимому виду необходимо либо в первом случае исключить данные о частных предприятиях, либо во втором прибавить их. Иногда сопоставимость данных достигается путем замены абсолютных величин относительными.

Относительные величины можно сравнивать, так как они обладают свойством абстрагироваться от различия абсолютных величин.

В ряде случаев данные, несопоставимые по суммарному значению показателя, сопоставимы по его средним размерам.

Если общие итоговые цифры по изучаемой совокупности в целом оказываются несопоставимыми, можно воспользоваться методом группировок – разбить совокупность на типичные группы, в пределах которых данные могут оказаться пригодными для сравнений. Если две группировки одноименных объектов, произведенные для различных территорий или в разное время, несопоставимы между собой (разные интервалы группировки, разное число групп, разные признаки группировки), для приведения их к сопоставимому виду можно воспользоваться методом вторичной группировки.

Иногда средние и относительные величины несопоставимы между собой вследствие различий в структурах статистических совокупностей, для которых они рассчитаны. В таких случаях их рассчитывают по одинаковой, стандартной структуре совокупности. В качестве стандартной может быть принята одна из этих структур или какая–нибудь другая, специально взятая для этих целей. Показатели, рассчитанные таким образом, называются стандартизованными. Стандартизация статистических показателей чаще всего применяется в статистике населения, а также при построении территориальных индексов.

Для выделения однородных совокупностей могут использоваться статистические классификации, которые являются разновидностью группировок. Классификации отличаются от группировок единообразным и подробным разделением изучаемого явления на группы и подгруппы по основным, обычно качественным, признакам, они имеют общеметодологическое, программное значение. Классификации вырабатываются на длительное время, имеют фундаментальное значение для всей программы статистических работ. Таким образом, классификация – это устойчивая фундаментальная группировка по атрибутивному (качественному) признаку, содержащая подробную номенклатуру групп и подгрупп, перечень которых рассматривается как статистический стандарт. Например, классификация отраслей народного хозяйства, классификация профессий, классификация отраслей промышленности и т.д.

Процесс классификации включает следующие процедуры: отбор существенных признаков, описывающих объекты классификации, их нормирование, выявление сходства и различия объектов классификации, оформляемое в виде матриц близостей или расстояний между точками векторного пространства, изображающими объекты. Выделение информативных признаков позволяет снизить размерность пространства (при многомерных наблюдениях), в котором решается задача классификации. В зависимости от используемых методов и вида априорной информации о классах различаются следующие разновидности классификации: распознавание образов, таксономия, кластерный анализ, дискриминантный анализ, экспертный метод.

54. Понятие о статистической таблице. Виды таблиц по характеру подлежащего. Основные правила построения таблиц, чтение и анализ таблиц.

Статистическая таблица - это метод рационального обобщения и изложения данных соц.-эконом. явлений.

Результаты сводки и группировки материалов статистического наблюдения, как правило, излагаются в виде таблиц. Таблица является наиболее рациональной, наглядной и компактной формой представления статистического материала. Однако не всякая таблица является статистической. Таблица умножения, опросный лист социологического обследования и т.д. могут носить табличную форму, но еще не являются статистическими таблицами. Статистическую таблицу от других табличных форм отличает следующее: - она должна содержать результаты подсчета эмпирических данных; - она является итогом сводки первоначальной информации. Таким образом, статистической называется таблица, которая содержит сводную числовую характеристику исследуемой совокупности по одному или нескольким существенным признакам, взаимосвязанным логикой экономического анализа.

Цифры в табл. располагаются в опред. порядке. В табл. исходный материал становится более выразительным и обозримым. В табл. нагляднее проявляются главные тенденции и характерные особенности изучаемых признаков. Таблицы играют важную роль в управленческой и аналитической работы.

Различают 3 вида таблиц, в зависимости от разработки подлежащего: простые, групповые, комбинированные.

А) Простыми называются такие статистические таблицы, в подлежащих которых имеется только перечень показателей, раскрывающих содержание подлежащего и нет группировок их. Иногда такие таблицы называются перечневыми, или простыми В перечневых простых таблицах в подлежащем дается перечень единиц, составляющих объект изучения(основы видов промышленной продукции, категорий работников и т.п.)

Хронологически простыми таблицами называются такие таблицы, в подлежащем которых приводятся периоды времени (года, кварталы, месяцы и т.д.) или даты, а в сказуемом - ряд показателей, характеризующих развитие или состояние объекта изучения в те периоды времени. Например, таблицы, характеризующие по годам пятилетки, по кварталам или месяцам внутри года. Если периоды времени приведены в сказуемом, то таблица уже не называется простой хронологической. Например, в подлежащем дан перечень единиц совокупности, а в сказуемом – по отдельным периодам, характеристика единиц, то таблица будет перечневой хронологической. Если в подлежащем указаны страны или перечень территорий, а в сказуемом – те или иные показатели по годам, то таблица будет территориальной хронологической. Б) Групповыми называются такие статистические таблицы, в которых изучаемый объект разделен в подлежащем на группы по тому или иному признаку. Групповые таблицы, как правило, возникают в результате применения метода группировок при сводке статистического материала. Очень часто в сказуемом групповых таблиц показатели располагают по периодам времени, т.к. в изменении соотношения групп во времени часто проявляются те или иные зависимости. В) Комбинационной таблицей называется такая таблица, в которой в подлежащем дана группировка единиц совокупности по двум и более признакам, взятым в комбинации Простые таблицы имеют относительный характер, групповые и комбинационные позволяют передать глубокий анализ изучаемой совокупности. Групповые таблицы дают возможность изучить влияние одного признака на изменение другого признака, а комбинационные на влияние определенного фактора на признаки сказуемого.

Сказуемое таблицы может быть простым и сложным

По структурному строению сказуемого различают статистические таблицы с простой и сложной его разработкой. При простой разработке сказуемого показатель, определяющий его, не подразделяется на подгруппы, и итоговые значения получаются путем простого суммирования значений по каждому признаку отдельно независимо друг от друга. Сложная разработка сказуемого предполагает деление признака, формирующего его, на подгруппы. При сложной разработке сказуемого получается более полная и подробная характеристика объекта. Комбинированная разработка показателей по условиям продажи акций и их видам позволяет углубить экономико – статистический анализ рынка акций и его структуры по приватизированным предприятиям. Можно проанализировать не только количество приобретенных акций по видам и условиям приобретения их сотрудниками приватизированных предприятий, но и определить число привилегированных и обыкновенных акций, приобретенных на разных ценовых условиях. при сложной разработке сказуемого каждая группа предприятий или каждое предприятие в отдельности могут быть охарактеризованы различной комбинацией признаков, формирующих сказуемое.

Правила построения таблиц

1 Т. должна быть небольшой по размеру и легко читаемой.

2.В названии Т. кратко указывается её содержание, а так же места и время к которым относятся данные.

3.Если в Т. большое число строк и столбцов, необходима их нумерация.

4. В Т. взаимосвязанные данные желательно располагать в соседних столбцах.

5. Названия строк и столбцов должны быть краткими и понятными.

6. Слова в Т. пишутся полностью, без сокращений.

7. В названии каждого столбца указываются единицы измерения

8. Т. должны содержать групповые и общие итоги.

9. Обычно территор. и другие объекты располагают в алфавитном порядке.

10. Условное обозначение.

11. Одинаковый уровень значности, точности, для всех чисел данного показателя.

12. Если производится перенос Т., на след. Т. название и шапка полностью повторяются.

13.В аналитических таблицах значность чисел должна быть наименьшей, но, если есть многозначные числа, их принято записывать, группируя цифры по три.

Анализу статистических таблиц предшествует этап ознакомления - их чтения.

Чтение и анализ таблиц должны осуществляться не хаотично, а в определенной последовательности.

Чтение предполагает, что исследователь, прочитав слова и числа таблицы, усвоил ее содержание, сформулировал первые суждения об объекте, уяснил назначение таблицы, понял ее содержание в целом, дал оценку явлению или процессу, описанному в таблице.

Анализ таблицы как метод научного исследования путем разбиения предмета изучения на части делится на структурный и содержательный.

Структурный анализ предполагает анализ строения таблицы, характеристику представленных в таблице:

совокупности и единиц наблюдения, формирующих ее;

признаков и их комбинаций, формирующих подлежащее и сказуемое таблицы;

признаков: количественных или атрибутивных;

соотношения признаков подлежащего с показателями сказуемого;

вида таблицы: простая или сложная, а последняя - групповая или комбинационная;

решаемых задач - анализ структуры, типов явлений или их взаимосвязей.

Содержательный анализ предполагает изучение внутреннего содержания таблицы: анализ отдельных групп подлежащего по соответствующим признакам сказуемого; выявление соотношения и пропорций между группами явлений по одному и разным признакам; сравнительный анализ и формулировку выводов по отдельным группам и по всей совокупности в целом; установление закономерностей и определение резервов развития изучаемого объекта.

Прежде чем приступать к анализу числовой информации, необходимо проверить ее достоверность и научную обоснованность. Исследователь должен убедиться в достоверности и надежности источника информации данных и критически оценить их цифровые значения.

Логическая проверка состоит в возможности определения конкретных признаков теми или иными числовыми значениями

Счетная проверка предполагает выборочный расчет отдельных значений признаков по группе либо итоговых значений строк или граф и т. д.

55. Методика расчета территориальных индексов. Практика их применения в современных условиях.

Территориальные (пространственные) индекс

Территориальные индексы нужны для сравнения показателей в пространстве, т. е. по предприятиям, округам, городам, районам и т. д. Для того чтобы построить пространственные индексы, необходимо решить ряд методологических вопросов, которые связаны с выбором базы сравнения и весов, или уровня, на котором будут зафиксированы веса.

При двусторонних сравнениях каждая территория может быть сравниваемой и базой сравнения. Веса этих территорий имеют равные основания использоваться при расчете индекса. Однако это может привести к различным или противоречивым результатам, этого можно избежать несколькими способами.

Один способ заключается в том, что в качестве весов принимаются объемы реализованных товаров i – го вида (I = 1, 2, 3, … n) по двум регионам, вместе взятым:

Q1= qia+ qib.

Территориальный

индекс цен в данном случае вычисляется

по формуле:

Второй

способ расчета территориальных индексов

учитывает соотношение весов на каждой

из сравниваемых территорий. При данном

способе первый шаг заключается в расчете

средней цены каждого товара по двум

территориям, вместе взятым:

после

этого вычисляется территориальный

индекс:

Мы все время говорили о том, что массовые явления изучаются с учетом времени и места. Выше статистические индексы рассматривались главным образом для изучения развития явления во времени. В современных условиях развития в статистике все большее значение приобретает использование индексного метода для территориальных сравнений. При рыночных отношениях возникает необходимость сравнения производственной, коммерческой и иной деятельности отдельных территорий (регионов, областей, районов, населенных пунктов) страны, отдельных стран. Большое значение имеет индексный метод в международной статистике при сопоставлениях показателей социально-экономического развития отдельных стран. Общие принципы использования индексного метода при территориальных сравнениях во многом подобны изучению развития сложных статистических совокупностей. Однако при расчете территориальных индексов имеются некоторые особенности. Во-первых, при двухсторонних сравнениях каждый регион (страна) может быть принят как в качестве сравниваемого, так и в качестве базы сравнения. В зависимости от этого по-разному будут выбираться веса – соизмерители индексируемых величин. Это может привести к противоречивым результатам между общими и индивидуальными территориальными индексами, которое может быть преодолено путем исчисления сводных (общих) индексов с использованием суммарных весов этих двух индексных отношений. Во-вторых, обеспечивается сопоставимость рассматриваемых территорий. Например, Россия как самостоятельное государство и Россия (РСФСР) в составе СССР. В-третьих, выбор базы сравнения может не учитывать строгую хронологическую последовательность расчета показателей динамики. При многосторонних сравнениях выбор базы сравнения и весов - соизмерителей индексируемых величин предопределяется конкретными целями статистического анализа.

56. Понятие о статистических показателях, их значение и основные функции в экономико-статистическом исследовании.

Статистический показатель представляет собой количественную характеристику социально-экономических явлений и процессов в условиях качественной определенности. Качественная определенность показателя заключается в том, что он непосредственно связан с внутренним содержаниемизучаемого явления или процесса, его сущностью.

Система статистических показателей - это совокупность взаимосвязанных показателей, имеющая одноуровневую или многоуровневую структуру, и нацеленная на решение конкретной статистической задачи.

Так, например, сущность промышленного предприятия заключается в производстве какой-либо продукции на базе эффективного взаимодействия финансовых средств, средств производства и трудовых ресурсов. Следовательно, для полной экономической характеристики функционирования предприятия необходимо использовать систему, включающую прежде всего такие показатели как прибыль, рентабельность, численность промышленно-производственного персонала и уровень его квалификации,производительность труда и другие.

Статистический показатель получается расчетным путем. Это может быть простой подсчет единиц совокупности, суммирование их значений признака, сравнение двух или нескольких величин или более сложные расчеты.

Конкретный статистический показатель характеризует размер, величину изучаемого явления или процесса в данном месте и в данное время

Показатель-категория отражает сущность, общие отличительные свойства конкретных статистических показателей одного и того же вида без указания места, времени и числового значения.

Все статистические показатели по охвату единиц совокупности разделяются на индивидуальные и сводные, а по форме выражения на абсолютные, относительные и средние.

Индивидуальные показатели характеризуют отдельный объект или отдельную единицу совокупности: корпорацию, предприятие, цех, домохозяйство и т.п. Примером индивидуальных абсолютных показателей может служить численность промышленно-производственного персонала предприятия, объем реализованной продукции торговой фирмы , совокупный доход домохозяйства.

В отличие от индивидуальных сводные показатели характеризуют группу единиц, представляющую собой часть статистической совокупности или всю совокупность в целом. Эти показатели, в свою очередь, подразделяются на объемные и расчетные.

Объемные показатели получают путем сложения значений при-знака отдельных единиц совокупности. Полученная величина, называемая объемом признака, может выступать в качестве объемного абсолютного показателя а может сравниваться с другой объемной абсолютной величиной

Расчетные показатели, вычисляемые по различным формулам, служат для решения отдельных статистических задач анализа - измерения вариации, характеристики структурных сдвигов, оценки взаимосвязи и т.д. Важным классификационным признаком является также временной фактор

показатели являются моментными, во втором - интервальными.

В зависимости от принадлежности к одному или двум объектам изучения различают однообъектные и межобъектные показатели. Если первые характеризуют только один объект, то вторые получают в результате сопоставления двух величин, относящихся к разным .

С точки зрения пространственной определенности статистические показатели подразделяются на общетерриториальные, характеризующие изучаемый объект или явление в целом по стране ,региональные и местные (локальные), относящиеся только к какой-либо части территории или отдельному объекту.

Построение статистических показателей – это одна из самых важнейших задач статистической науки.

Статистический показатель – это количественная характеристика социально–экономических процессов и явлений.

Статистические показатели имеют взаимосвязанные количественную и качественную стороны. Качественная сторона статистического показателя отражается в его содержании безотносительно к конкретному размеру признака. Количественная сторона показателя – это его числовое значение.

Различают два вида показателей экономического и социального развития общества: плановые (прогнозные) и отчетные (статистические). Плановые показатели представляют собой определенные конкретные значения показателей, достижение которых прогнозируется в будущих периодах. Отчетные показатели (статистические) характеризуют реально сложившиеся условия экономического и социального развития, фактически достигнутый уровень за определенный период; это объективная количественная характеристика (мера) общественного явления или процесса в его качественной определенности в конкретных условиях места и времени.

построение и совершенствование статистических показателей должно основываться на соблюдении двух основных принципов:

• объективности и реальности (показатели должны правдиво и адекватно отражать сущность соответствующих экономических и социальных категорий (понятий));

• всесторонней теоретической и методологической обоснованности (определение величины показателя, его измеримость и сопоставимость в динамике должны быть научно аргументированы, четко и доступно сформулированы и однозначно, в единообразном толковании применимы).

Вычисление статистических величин и анализ данных об изучаемых явлениях – это третий и завершающий этап статистического исследования.

Основной функцией конкретных статистических показателей и их систем является познавательная информационная функция Условием выполнения статистическими показателями их информационной, познавательной функции является их научное обоснование и достаточно точное и надежное, а также своевременное количественное определение.

Прогностическая функция, т. е. роль статистических показателей в предвидении будущего, тесно связана с их информационной функцией.

Оценочная функция статистических показателей заключается в том, что на их основе люди, общество, государство оценивают деятельность предприятий, организаций, трудовых и творческих коллективов, правительств.

Рекламно-пропагандистская функция статистических показателей - еще более щекотливый вопрос. С одной стороны, реклама - это одно из нормальных явлений рыночной экономики, и фирмы, компании, естественно, стремятся использовать в рекламе статистические показатели о долговечности, качественности своей продукции, зная, что цифровым данным люди больше доверяют, чем словам. Но при таком использовании статистических показателей велик риск либо подмена реального показателя планируемым, т. е. желаемым, но еще не осуществленным, либо умолчание о других показателях товара, не отвечающих целям рекламы. Поэтому к статистическим показателям, используемым в рекламных интересах, следует относиться весьма осторожно, по возможности проводить дополнительные расчеты и анализ.

Построение относительных показателей - задача, требующая сочетания конкретного знания свойств объекта и общих закономерностей статистической методологии. Остановимся на общих логико-статистических принципах построения относительных показателей.

Первый принцип. Сравниваемые в относительном показателе абсолютные (или, в свою очередь, относительные) показатели должны быть чем-то связаны в реальной жизни объективно, независимо от нашего желания. Если этого условия нет, получится согласно русской поговорке «В огороде - бузина, а в Киеве - дядька».

Второй принцип. При построении относительного статистического показателя сравниваемые исходные показатели могут различаться только одним атрибутом: или видом признака или только фактическим, плановым или нормативным характером показателей

Третий принцит. Необходимо знать возможные границы существования относительного показателя.

57. Классификация статистических показателей.

Статистический показатель – количественная, качественная, пространственно-временная характеристика социальных, экономических, демографических, экологических явлений и процессов.

Статистические показатели делятся на однородные группы по различным признакам.

Абсолютные показатели характеризуют масштабы, объем изучаемого явления.

Относительные показатели – представляют соотношение двух и более статистических характеристик, измеряется в коэффициентах, процентах.

Средняя – это обобщающая характеристика количественно и качественно однородной совокупности в определенных условиях.

По охвату единиц различают индивидуальные и сводные показатели.

Индивидуальные показатели — характеризуют отдельный объект или отдельную единицу совокупности (прибыль фирмы, размер вклада отдельного человека).

Сводные показатели — характеризуют часть совокупности или в всю статистическую совокупность в целом. Их можно получить как объемные и расчетные. Объемные показатели получают путем сложения значений признака отдельных единиц совокупности. Полученная величина называется объемом признака. Расчетные показатели вычисляются по различным формулам и используются при анализе социально-экономических явлений.

Статистические показатели по временному фактору делятся на:

Моментные показатели — отражают состояние или уровень явления на определенный момент времени. Например, число вкладов в Сбербанке на конец какого-либо периода.

Интервальные показатели — характеризуют итоговый результат за период (день, неделя, месяц, квартал, год) в целом. Например, объем произведенной продукции за год.

Статистические показатели связаны между собой. Поэтому, чтообы составить целостное представление об изучаемом явлении или процессе, необходимо рассматривать систему показателей.

Абсолютные показатели – форма количественного выражения статистических показателей, непосредственно характеризующая размеры (абсолютные) социально-экономических явлений, их признаков в единицах меры протяженности, площади, массы (веса) и т.п., в единицах счета времени, в денежных единицах или в виде числа элементов (единиц), составляющих данное массовое явление.

Абсолютные натуральные показатели характеризуют объект в натуральных единицах измерения: тоннах, штуках, часах, амперах и иных.

Абсолютные условные показатели характеризуют объект в условных единицах измерения (условное топливо, нормо-смены) в случаях, если продукт, имея несколько разновидностей, должен переводиться в условный продукт с помощью специальных коэффициентов.

Абсолютные стоимостные показатели выражаются в денежном измерении и показываются как в текущих, так и в сопоставимых ценах.

Абсолютные трудовые показатели применяются для измерения затрат труда, производительности труда, потерь рабочего времени

Относительный показатель – статистическая величина, являющаяся мерой количественного соотношения статистических показателей и отображающая относительные размеры социально-экономических явлений.

ОПД – это соотношение величины показателя за данное время и величины его за какое-либо аналогичное предшествующее время, принятой за базу сравнения.

Выбору базы сравнения при расчете относительных показателей динамики, как и других относительных показателей, уделяется особое внимание, т.к. от этого в существенной мере зависит практическая ценность полученного результата.

ОПС – это соотношение величины части какого-либо целого и величины этого целого. ОПС характеризует состав, структуру совокупности, определяет долю (удельный вес) части в общем объеме совокупности.

ОПК — это соотношение отдельных частей целого между собой, показывающее, сколько единиц одной части целого приходится на 1; 100; 1000 и иные единицы другой ее части.

ОПИ – это соотношение размеров двух качественно различных явлений. Одно из них – среда (ее размер), в которой развитие какого либо процесса, явления или которые ею порождаются, другое – изучаемый процесс, явление (их величина). ОПИ характеризуют степень развития (распространения) того или иного процесса, явления в определенной среде. ОПИ рассчитываются как отношение абсолютной величины данного явления к размеру среды, в которой оно развивается.

ОПИ характеризуют эффективность использования различного рода ресурсов (материальных, финансовых, трудовых), социальный и культурный уровень жизни населения страны, многие аспекты общественной жизни.

Средней величиной в статистике является обобщенная характеристика совокупности однотипных явлений по какому-либо количественно варьирующему признаку. Средняя величина показывает уровень этого признака, отнесенный к единице совокупности.

Основным условием правильного применения средней величины является однородность совокупности по осредняемому признаку. Только в средних для таких совокупностей проявляются специфичные особенности, закономерности развития социально-экономических явлений.

С помощью средней величины сравниваются между собой различные совокупности по варьирующим признакам (доходах на душу населения, урожайности сельскохозяйственных культур, себестоимости производства продукции на различных предприятиях).

Средние величины, применяемые в статистике, относятся к классу степенных средних, общая формула которых имеет следующий вид:

(1)

г де,

де,

– степенная средняя;

x – меняющиеся величины признака (варианты);

n – число вариантов, из которых рассчитывается средняя;

m – показатель степени средней;

– знак суммирования.

– знак суммирования.

При различных значениях показателя степени средней (m) получаются различные виды средней величины:

m = 1 – средняя арифметическая;

m = 2 – средняя квадратическая;

m = -1 – средняя гармоническая;

m = 0 – средняя геометрическая (после преобразований).

Результаты статистического исследования зависят от того, насколько верно избран вид средней. Расчет средних, выполненный на основе одних и тех же данных разными способами дает различные результаты.

. СрА применяется в случае, когда объем варьирующего признака образуется как сумма значений признака у отдельных единиц совокупности. Например, средний уровень динамического ряда, среднереспубликанский показатель.

СрГа применятся при определении средней трудоемкости продукции, средней продолжительности какого либо рода деятельности.

СрК применяется в случае, когда объем варьирующего признака образуется как сумма квадратов. СрК применяется для оценки вариации признака от среднего уровня, при расчете среднего и квадратического отклонения и дисперсии, при расчете коэффициента вариации, при проверке правила сложения дисперсии, в дисперсионном анализе, при расчете моментов в рядах распределения, коэффициентов асимметрии и эксцесса.

СрГ применяется в случае, когда объем варьирующего признака образуется как произведение отдельных вариант. СрГ находит свое применение при определении средних темпов роста (средних коэффициентов роста) для рядов динамики, когда индивидуальные значения признака представлены в виде относительных величин, а также используется в случае необходимости нахождения средней между минимальным и максимальным значениями признака

58. Основные вопросы организации статистической отчетности. Особенности организации статистической отчетности на современном этапе.

Статистическая отчетность – официальный документ, в котором содержатся сведения о работе подотчетного объекта, занесенные в специальную форму.

Первичный учет представляет собой регистрацию различных фактов, производимых по мере их свершения и, как правило, на первичном учетном документе. Руководство статистической отчетностью и ее организации возложены на органы госстатистики. Программа отчетности – система показателей деятельности торгового предприятия. По своему содержанию формы отчетности бывают типовыми (общими) и специализированными. Отчетность как форма наблюдения характеризуется следующими основными особенностями:

обязательность: каждое предприятие или организация обязаны предоставлять отчетные данные об определенном круге показателей по формам, в адреса и сроки, которые утверждаются в установленном порядке.

отчетность охватывает не только все хозяйствующие субъекты, но и все стороны их деятельности: труд и его оплату, основные средства и нематериальные объекты, материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, капитальное строительство.

юридическая сила: форма отчетности является официальным документом, она подписывается руководителем предприятия (организации) и главным бухгалтером, которые несут ответственность по закону за достоверность содержащихся в отчете показателей и за своевременное и правильно оформленное их представление.

документальная обоснованность: все данные статистической отчетности получают на основе первичной документации, которой оформляются хозяйственные операции. Тем самым обеспечивается высокая достоверность отчетных данных и возможность их контроля.

отчетность – формы государственного статистического наблюдения, утверждаемые органами статистики. Статистические органы имеют право менять как перечень отчетности, так и её форму, сокращать число отчетов, вводить новые формы.

Формы отчетности, включающие финансовые результаты, утверждаются, Министерством финансов РФ.

Общая отчетность – это отчетность, содержащая одни и те же данные для определенной отрасли народного хозяйства.

В специализированной отчетности содержатся специфические показатели отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства и т.п.

Специализированными являются также формы отчетности о технико– производственных показателях предприятий определенных отраслей (черной металлургии, текстильной промышленности и т.п.).

По периоду времени, за который представляется отчетность, различают отчетность текущую и годовую.

По способу представления различают отчетность срочную, когда сведения представляются по телетайпу, телеграфу, и почтой.

Срочная отчетность может иметь любую периодичность: недельную, двухнедельную, месячную, годовую.

Требования, предъявляемые к отчетности Должны отвечать двум требованиям:

достоверность и точность данных, т.е. соответствие данных реальности.

сопоставимость и единообразие данных. Для этого необходимо использовать единые стоимостные оценки, единые территориальные границы, т.е. собирается данные в одно и тоже время, по единой методике.

Пути совершенствования статистического наблюдения Важнейшие задачи статистики в новых условиях хозяйствования – это всестороннее исследование происходящих в обществе глубоких преобразований, экономических и социальных процессов посредством научно обоснованной системы показателей, а также общение и прогнозирование тенденций развития народного хозяйства, выявление имеющихся резервов роста эффективности общественного производства. Пути и направления решения данных проблем:

создание автоматизированной статистической информационной системы;

разработка научно обоснованной системы статистических показателей и научная организация статнаблюдения.

Основные принципы формирования системы статистического наблюдения состоят в следующем:

сплошная статистическая регулярная отчетность должна содержать систему отчетных показателей и обеспечить возможность оперативного контроля за ходом выполнения плановых программ;

выборочные обследования, перепись, учеты, цензы призваны обеспечить получение количественных значений статистических показателей с целью их последующего экономического анализа. Цель системы отчетных показателей – контроль за ходом выполнения и достижения контрольных цифр, государственных заказов, соблюдением установленных нормативов и лимитов. При совершенствовании системы статнаблюдения необходимо учитывать, что в настоящее время значительно меняются организационная структура управления народным хозяйством, формы и методы ведения хозяйства. Разработаны следующие основные направления совершенствования системы статистического наблюдения:

формирование на базе системы статпоказателей социально-экономического развития страны перечня важнейших мероприятий за ходом и выполнением реализации экономических реформ в системе народнохозяйственного управления;

методика важнейших показателей, учитываемых при проведении переписей, единовременных, выборочных и монографических обследований;

показатели должны быть максимально ориентированы на методологию, применяемую для международных статистических сопоставлений, а также свободными от конъюнктурных наслоений периода застоя;

разработка и внедрение в практику статсистемы цензов регулярно предоставляемых отчетных показателей.Ценз содержит в себе ряд признаков (обычно в количественном выражении) наличие которых при проведении статработ служит основанием для отнесения объекта к исследуемой совокупности. Предлагается следующая последовательность этапов разработки и реализации программы совершенствования системы СН:

Определение перечня статпоказателей, характеризующих важнейшие экономические процессы, для сплошного наблюдения.

Определение перечня показателей и объектов статнаблюдения, информация по которым может быть получена при помощи переписей, выборочного наблюдения и единовременных учетов

Разработка и внедрение форм отчетности для сплошного наблюдения; а также форм и программ выборочного наблюдения, необходимого матаппарата для распространения данных выборочного наблюдения на всю совокупность объектов.

Разработка системы цензовой отчетности и необходимого математического аппарата для распространения данных цензовой отчетности на всю совокупность объектов.

Обучение экономистов методам выборочных, монографических обследований и цензовой отчетности.

59. Индексный метод изучения динамики среднего уровня.

Индексы позволяют рассчитать и соизмерить сложные социально-экономические явления, особенно состоящие из непосредственно несопоставимых элементов.

С помощью индексов характеризуется развитие национальной экономики и ее отдельных отраслей, анализируются результаты производственной деятельности предприятий и организаций, исследуется роль отдельных факторов в формировании экономических показателей, выявляются резервы производства, определяется уровень жизни и т.д.

Основой индексного метода при определении изменений в производстве и обращении товаров является переход от натурально-вещественной формы выражения товарных масс к стоимостным (денежным) измерителям.

Индекс – это результат сравнения двух одноименных показателей, при исчислении которого следует различать числитель индексного отношения (отчетный уровень) и знаменатель индексного отношения (базисный уровень, с которым производится сравнение). Выбор базы зависит от цели исследования. Если изучается динамика, то за базисную величину может быть взят размер показателя в периоде, предшествующем отчетному. Если необходимо осуществить территориальное сравнение, то за базу можно принять данные другой территории.

Статистический индекс — это относительная величина сравнения сложных совокупностей и отдельных их единиц. При этом под сложной понимается такая статистическая совокупность, отдельные элементы которой непосредственно не подлежат суммированию.

Существует два подхода в интерпретации возможностей индексных показателей: обобщающий и аналитический, которые в свою очередь определяются разными задачами.

Суть обобщающего подхода - в трактовке индекса как показателя среднего изменения уровня исследуемого явления. В этом случае основной задачей, решаемой с помощью индексных показателей, будет характеристика общего изменения многофакторного экономического показателя.

Аналитический подход рассматривает индекс как показатель изменения уровня результативной величины, на которую оказывает влияние величина, изучаемая с помощью индекса. Отсюда и иная задача: выделить влияние одного из факторов в изменении многофакторного показателя. Основные виды индексов. Сущность индексного метода

По степени охвата элементов явления индексы делятся на: индивидуальные и общие

Индивидуальные индексы характеризуют изменение отдельных единиц совокупности.

Общий индекс характеризует изменение по всей совокупности элементов сложного явления.

Различают также индексы количественных показателей (объемных) и индексы качественных показателей (цен, себестоимости). При их расчете используют цепной и базисный способы расчета. В зависимости от методологии расчета различают агрегатные и средние индексы.

В целом индексный метод направлен на решение следующих задач:

характеристика общего изменения уровня сложного социально-экономического явления,

анализ влияния каждого из факторов на изменения индексируемой величины путем элиминирования воздействия прочих факторов,

анализ влияния структурных сдвигов на изменение индексируемой величины.

Индексный метод использует принятые символы, для обозначения индексируемой величины:

i – индивидуальный индекс,

I – общий (сводный, агрегатный) индекс,

p – цена,

q – количество, объем,

pq – количество, объем в стоимостном выражении (объем товарооборота),

z – себестоимость,

zq – объем затрат на производство,

1 – текущий или сравниваемый отчетный период,

0 – базисный период.

Индексный метод использует цепной и базисный метод расчета. Это значит, что база сравнения может быть выбрана как постоянная (базисный метод) (за базу сравнения принимается первый уровень ряда) или как переменная (цепной метод) (за базу сравнения принимается предыдущий уровень).

Индексы динамики среднего уровня-это индексы особого рода характеризуют динамику средней величины во времени.Они вычисляются всегда для однородной продукции.

Этот индекс показывает во сколько раз изменилась цена реализации товара А в отчетном периоде по сравнению с базисным.

В ряде случаев приходится изучать динамику общественных явлений, уровни которых выражены средними величинами (средней себестоимостью, средней заработной платой, средней урожайностью, продуктивностью животных, средней производительностью труда и т.д.).

Динамика средних показателей зависит от одновременного изменения вариантов, из которых формируются средние, и изменения удельных весов этих вариантов, т.е. от структуры изучаемого явления. Так, например, средняя производительность труда на предприятии может возрасти за счет ее повышения у рабочих отдельных специальностей и повышения удельного веса рабочих с более высокой производительностью труда в общей численности рабочих. Динамика средних надоев молока по региону зависит от динамики средних надоев в каждом хозяйстве, повышения удельного веса хозяйств с более высокими надоями в общем числе хозяйств.

Так как величина индекса зависит от весов, то и здесь возникает вопрос о весах средних. В связи с этим различают индексы переменного и фиксированного состава. Рассмотрим их построение и содержание на примере индекса себестоимости продукции. Очевидно, что на его величину влияют не только изменения себестоимости единицы продукции в каждой фирме, но и изменения роли отдельных фирм в общем объеме выпускаемой продукции. Общий индекс, в котором отражается влияние этих двух факторов, определяем как отношение следующих двух средних:

![]()

и

![]()

и

![]()

Индексы, отражающие изменение средних величин за счет влияния только индексируемых величин при постоянных весах, называются индексами фиксированного (постоянного) состава.

Отношение двух взвешенных средних с меняющимися (переменными) весами, показывающее изменение индексируемой величины, называется индексом переменного состава

Разложение общих индексов на факторные также дает возможность определить роль отдельных факторов в общем изменении явления не только в относительном, но и в абсолютном выражении.

Изучение динамики средних показателей индексным методом возможно только после разбивки данных совокупности на группы по признакам, характеризующим структурные сдвиги, и вычисления групповых средних. Систему взаимосвязанных индексов для анализа динамики средних показателей можно представить в следующем виде:

где х1 и x0 - уровни осредняемого показателя соответственно в отчетном и базисном периодах;

f1 и f0 - веса (частоты) осредняемых показателей соответственно в отчетном и базисном периодах.

В указанной системе взаимосвязанных индексов при построении индекса фиксированного состава в качестве весов принята структура отчетного периода, что позволяет нам проследить изменение средней динамики изучаемого явления только за счет изменения осредняемых значений качественного показателя. При построении индекса структурных сдвигов в качестве соизмерителя принята величина осредняемого показателя на уровне базисного периода, что дает возможность изучить изменение средней динамики явления только за счет структурных сдвигов.

60. Взаимосвязи индексов товарооборота. Выявление роли факторов динамики сложных явлений.

Под товарооборотом понимается объем продаж товаров в стоимостном выражении во всех звеньях в процессе их экономического движения от производителя к конечному потребителю

|