- •Лекция 6 выборочное наблюдение, (начало "ряды динамики")

- •1. Теоретические основы выборочного наблюдения

- •3. Проверка типичности выборочных данных и способы их распространения

- •Ряды динамики

- •1. Ряды динамики и их виды

- •Выплавка чугуна и стали в бывшем советском союзе за 1970 — 1975 гг., тыс. Руб.

- •2. Сопоставимость уровней ряда — основная предпосылка анализа рядов динамики

- •3. Показатели анализа динамики

- •Сварка труб газопровода в сентябре

- •Лекция 7 ряды динамики (продолжение), индексы (начало)

- •4. Приемы анализа рядов динамики

- •5. Выявление основной тенденции динамики

- •6. Приемы изучения сезонных колебании (самотоятельно)

- •Индексы

- •1. Общие понятия об индексах

- •2. Принципы и методы исчисления общих индексов

- •Лекция 8. Индексы (окончание), изучение взаимосвязей.

- •3. Преобразование агрегатного индекса в индексы средние

- •5. Индексы постоянного (фиксированного) и переменного состава

- •2. Виды и формы корреляционных взаимосвязей между явлениями

- •Уровни энерговооруженности (х) и производительность труда (у) по 25 заводам

- •7. Метод аналитических группировок

- •8. Однофакторный корреляционно-регрессионный анализ

- •10. Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ 1

Лекция 7 ряды динамики (продолжение), индексы (начало)

Прирост и темп прироста. Обратимся снова к нашему примеру с анализом выплавки стали. Исчислим в табл. 10.8 показатели прироста выплавки стали и темпы прироста.

Таблица 10.8

Приросты и темпы прироста выплавки стали в СССР за 1970—1973 гг.

Показатели

|

1970 г. |

1971 г. |

1972 г. |

1973 г. |

1974 г. |

1975 г. |

Выплавка стали (у — уровни ряда динамики), млн. т Прирост (у), млн. т: |

115,9 |

120,9 |

125,6 |

131,5 |

136,2 |

141,3 |

по годам |

- |

48 '1 |

4,9 |

5,9 |

4,7. |

51 0,1 ".у |

к 1970 г. |

- |

4,8 |

9,7 |

15,6 |

20,3 |

25,4 |

Темп прироста, %: |

|

|

|

|

|

|

по годам * |

- |

4,14 |

4,06 |

4.70 |

3,57 |

3,74 |

К 1970 г. |

|

-4,14 |

8,37 |

13,46 |

17,52 |

21,92 |

Абсолютное значение одного процента прироста, млн. т |

- |

1,159 |

1,207 |

1 1,256 |

1,315 |

1,362 |

Абсолютный прирост (у) исчисляют как разность уровней ряда и выражают в единицах измерения показателей ряда. Абсолютные приросты можно исчислить за отдельные периоды .ряда (у = уi - уi - 1) и как накопленные итоги с начала исследуемого периода (уб = уi - уi - 1) В первом случае из каждого уровня вычитают предыдущий (цепной способ расчета), а во втором из всех уровней ряда вычитают начальный.

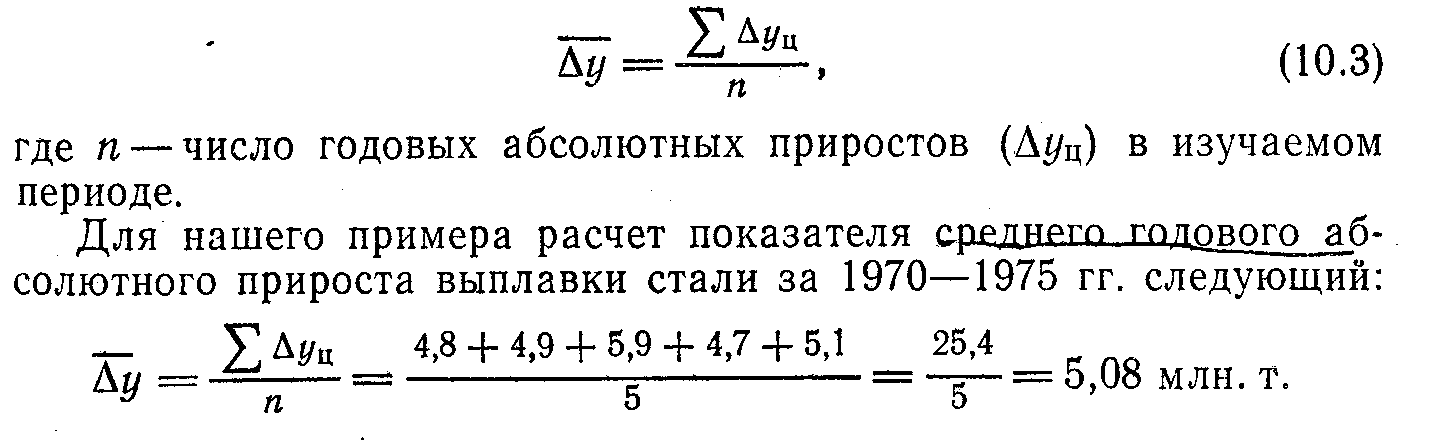

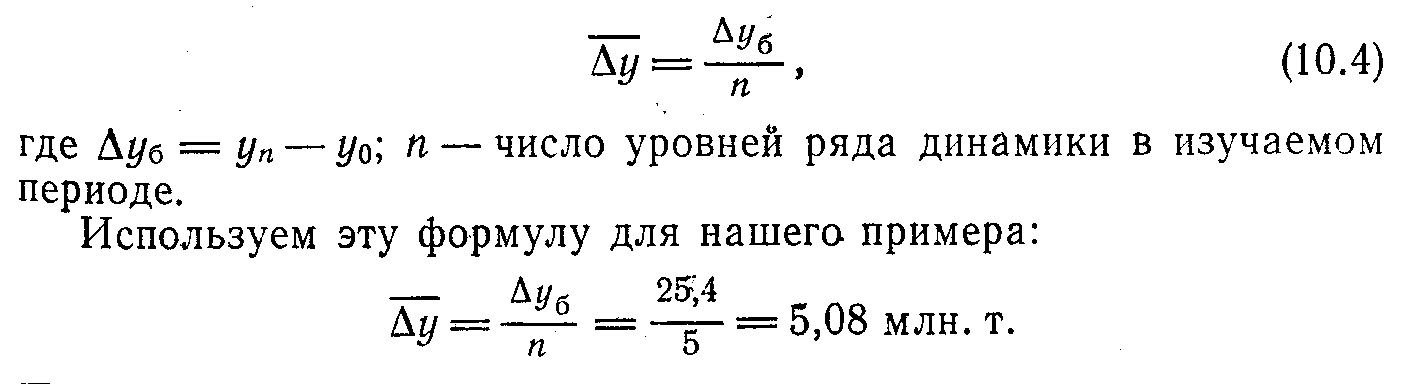

По цепным значениям абсолютных приростов (уц) вычисляется показатель среднего годового абсолютного прироста (у-). Для его расчета используют схему средней арифметической простой:

Для определения среднего абсолютного прироста можно воспользоваться накопленным абсолютным приростом (уб). В этом случае применяют следующую формулу:

Показатель абсолютного значения 1% прироста () равен частному от деления абсолютного прироста на темп прироста ( = уц / Ту). А так как темп прироста равен частному от деления абсолютного прироста, умноженного на 100, на величину первоначального уровня, то абсолютное значение 1 % прироста оказывается равным первоначальному уровню, деленному на 100 ( = 0,01 * уi - 1).

Исчисление средних темпов роста и прироста. При анализе развития явления часто возникает потребность дать обобщенную характеристику интенсивности развития за длительный период. Для этого исчисляют средние (обычно среднегодовые) темпы (Т-). Выше были приведены темпы динамики выплавки чугуна за 1970— 1975 гг. Погодовые (цепные) темпы составили:

1970 г. 1,041 |

1972 г. 1,041 |

1973 г. 1,047 |

1974 г. 1,038 |

1975 г. 1,037 |

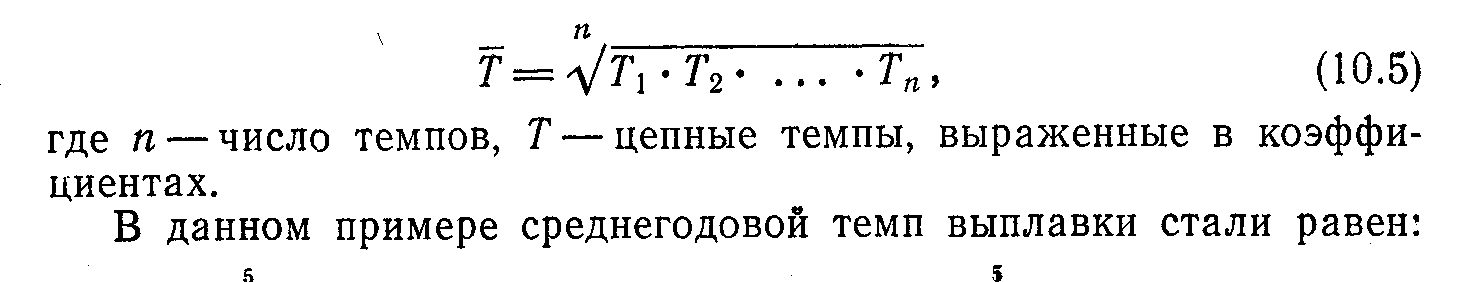

Если величина признака образуется как произведение отдельных вариант, то правильной средней будет средняя геометрическая.

Значит, при расчете средних темпов динамики нужно применять среднюю геометрическую, т. е. перемножить цепные темпы роста и из произведения извлечь корень, степень которого равна числу темпов.

Формула примет такой вид:

Т- =

![]()

Расчет производят с помощью логарифмов.

Следовательно, среднегодовой темп роста составил 1,040, или 104,0 %. Среднегодовой темп прироста Т- был равен 4 %.

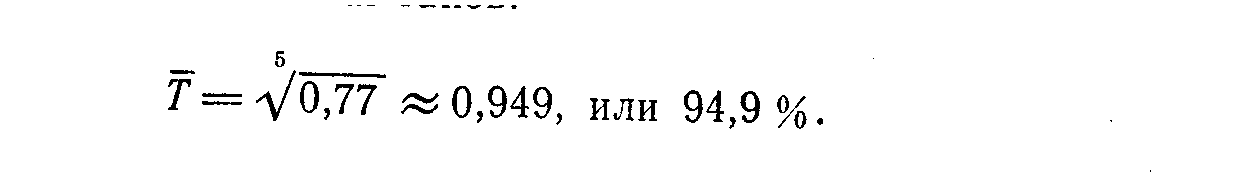

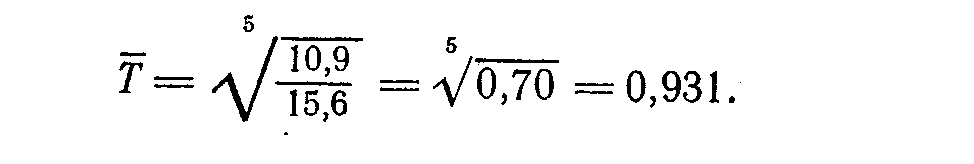

Например, если за 5 лет себестоимость продукции в какой-либо отрасли промышленности снизилась на 23 %, то расчет среднегодового темпа снижения таков:

Это значит, что себестоимость продукции за 5 лет ежегодно снижалась в среднем на 5,1 % (100—94,9).

В экономическом анализе приходится иногда определять средний темп роста по данным резко колеблющихся уровней динамических рядов. В качестве примера воспользуемся данными об урожайности зерновых культур (ц с 1 га) по СССР в целом:

За 1966-1970 гг. |

|||||

1965 г. |

1966 г. |

1967 г. |

1968 г. |

1969 г. |

1970 г. |

9,5 |

13,7 |

12,1 |

14,0 |

13,2 |

15,6 |

|

За 1971 -1975 гг.

|

||||

1970 г. |

1971 г. |

1972 г. |

1973 г. |

1974 г. |

1975 г. |

15,6 |

15,4 |

14,0 |

17,6 |

15,4 |

10,9 |

Если для расчета среднего темпа роста урожайности за 1971— 1975 гг. (девятая пятилетка) взять за базу 1970 г. и исчислить среднегодовой темп по формуле (10.6), то расчет покажет снижение урожайности в девятой пятилетке:

Урожайность снизилась за 5 лет на 30 % (10,9: 15,6), и среднегодовой темп снижения составил 6,9 %. Но это неправильно характеризует динамику урожайности в девятой пятилетке. В самом деле, исчислим среднюю годовую урожайность за пять лет восьмой пятилетки. Она равна 13.72 ц с га ((13,7 + 12,1 + 14,0 + 15,6) / 5) = 68,6 / 5 = 13,72. Исчислим теперь среднюю годовую урожайность за пять лет девятой пятилетки. Она составит 14,66 ц. с га. ((15,4 + 14,0 + 17,6 + 15,4 + 10,9) / 73,3 = 14,661). Налицо рост средней годовой урожайности в девятой пятилетке. Темп роста среднего годового уровня составил 106,9% (14,66:13,72 == 1,069).