- •1.1.Эволюция взглядов на предмет экономической теории.

- •1.2. Меркантилизм

- •1.2. Классическая политическая экономия

- •1.3. Марксистская политическая экономия

- •1.4 Неоклассическое направление

- •1.5.Кейнсианство

- •1.6. Американский монетаризм

- •2.Общие методологические принципы и методы экономического анализа

- •3.Понятие и основные типы экономических систем

- •4.Экономическая система в условиях полной и неполной занятости ресурсов

- •5.Рынок, его структура и механизм функционирования

- •6.Субъекты смешанной экономики и взаимосвязь между ними. Кругооборот благ и доходов

- •7.Экономические функции государства

- •8.Проблемы социальных благ и внешних эффектов (экстерналий)

- •9.Государственные финансы и налоги.

- •Предусмотрительный спрос на деньги

- •Спекулятивный спрос на деньги

- •Общий спрос на деньги

- •37. Прямая Филипса и проблема стагфляции.

- •39.Совокупное предложение в коротком и длительном периодах

- •41.Теория экономики предложения.Кривая Лаффера.

- •42.Экономический рост и его факторы.

- •44.Модель экономического роста р. Солоу

- •45. Последствия экономичекого роста.

- •46№46 Кейнсианство и монетаризм: основные различия

- •55.Последствия экономического роста

- •56. Закрытая и открытая экономика.Платёжный баланс.

- •57. Международная валютная система и этапы её развития.

- •58. Концепция паритета покупательной способности. Валютные курсы.

- •59. Приватизация:сущность,этапы и формы.

- •61.Инвестиционная политика России.

46№46 Кейнсианство и монетаризм: основные различия

1. Кейнсианцы говорят, что частной экономике присущи макроэкономическая нестабильность, отсутствие механизма автоматического саморегулирования, и поэтому нужно активное государственное вмешательство в экономику. Монетаристы, напротив, говорят, что конкретно частной экономике присущи макроэкономическая стабильность, механизм автоматического саморегулирования, а государственное вмешательство подрывает этот механизм. Стабилизационная политика страны способствует нестабильности экономической системы и увеличивает циклические колебания.

2. Кейнсианству и монетаризму присущи совсем разные макроэкономические модели. Кейнсианцы употребляют уравнение совокупных расходов C[1]+I[2]+G[3]+Xn[4]=ВНП, а монетаристы ( уравнение обмена M[5]*y[6]=P*Q. Сходство моделей заключается в том, что, в конечном счете, уравнения сводятся друг к другу, поскольку M*y=AE[7] и P*Q=ВНП. Различия состоят в том, что 1) у кейнсианцев это уравнение ( сумма составляющих, а у монетаристов та же сумма, но представленная как произведение; 2) у кейнсианцев АЕ ( планируемые либо предполагаемые, а у монетаристов ( фактические.

3. У кейнсианцев денежное предложение второстепенный фактор, отсюда особенный упор делается на фискальную политику и основное внимание уделяется ставке процента, а у монетаристов денежное предложение ( единственный и универсальный фактор, определяющий уровни производства, занятости и цен, отсюда особенный упор делается на кредитно-денежную политику и отрицание эффективности фискальной политики.

4. Кейнсианцы и монетаристы сходятся в том, что кредитно-денежную политику нужно проводить, но расхождения заключаются в том, как её проводить. Кейнсианцы выступают за дискретную политику, которая значит активную постоянную и точную поднакладку экономики. У монетаристов эта политика осуществляется согласно особому законодательно установленному монетарному правилу, когда не требуется дискретная поднакладка экономики.

В короткой форме передаточные механизмы кейнсианской и монетаристской политики можно представить в следующем виде: кейнсианцы ( Rи[8]-Sm[9]- i -I-AE-AD[10]-V[11], монетаристы ( Rи-Sm-AD-P.

Разница заключается в том, что 1) монетаристская модель снаружи проще; 2) в кейнсианской модели необыкновенную роль играется ставка процента, воздействующая на инвестиции, а в монетаристской ( денежное предложение, конкретно воздействующее на совокупный спрос; 3) действие денежного предложения на AD в монетаристской модели осуществляется в большей степени через конфигурации уровня цен, а не настоящего размера производства, поскольку экономика находится на классическом участке кривой AS[12].

основное передаточное звено монетаристской политики: Sm – AD. Данное действие осуществляется опосредствованно, через скорость денежного обращения, т.Е. Sm*y=AD. Причем действие будет эффективным, если она стабильна. Но стабильна ли скорость обращения средств? Монетаристы говорят, что стабильна, а кейнсианцы ( что нестабильна. Они считают, что скорость обращения средств, в конечном счете, зависит от соотношения трансакционного и спекулятивного спроса, т.Е. Dt/Da. Причем средства, обусловленные трансакционным спросом,( это активные средства, у которых скорость обращения максимальна. Средства, обусловленные спекулятивным спросом,( пассивные средства, у которых скорость обращения мала. Таковым образом, скорость денежного обращения обратно пропорциональна спекулятивному спросу, и увеличение последнего приводит к её уменьшению. Согласно логике кейнсианцев:(Sm((I((Da((y, т.Е. Скорость денежного обращения меняется прямо пропорционально ставке процента и обратно пропорционально денежному предложению.

Монетаристы под стабильностью скорости денежного обращения соображают не её постоянство, а то, что а) она не меняется под действием денежного предложения и б) причины, воздействующие на нее, меняются равномерно и предсказуемо.

Монетаристы выступают за законодательное установление особенного монетарного правила, согласно которому денежное предложение обязано расширяться в том же темпе, что и возможный ВНП, т.Е. Оно обязано устойчиво возрастать на 3-5% в год. Монетарное правило, по их мнению, способствует увеличению ликвидности, которую обеспечивает постоянно увеличивающееся денежное предложение, стимулирующее совокупный спрос, поэтому движение к спаду неустойчиво, а всякое инфляционное расширение расходов автоматом ликвидируется из-за нехватки денежных средств.

Монетарное правило связывает расширение денежного предложения с обыденным сдвигом кривой AS под влиянием роста размера производства. Оно гарантирует, что кривая AD сместится вправо вверх и будет соответствовать сдвигу кривой AS. В итоге при увеличении настоящего размера производства будет обеспечена стабильность цен. [1] личные потребительские расходы домохозяйств [2] валовые частные (внутренние) инвестиции бизнеса [3] государственные закупки продуктов и услуг [4] расходы иностранцев либо незапятнанный экспорт [5] размер валового импорта [6] скорость денежного обращения [7] совокупные расходы [8] лишниие резервы [9] денежное предложение [10] совокупный спрос [11] совокупные настоящие доходы [12] совокупное предложение

№47 Кривая Филлипса и проблемы стагфляции

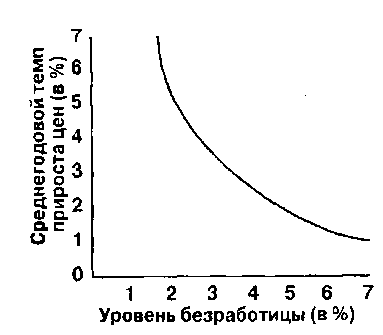

Кривая Филлипса

Простейшая кейнсианская модель показывает, что в экономике может возникнуть либо безработица, либо инфляция, но инфляция и безработица возникнуть одновременно не могут. Однако в 50-х и 60-х гг. на основе эмпирических исследований экономисты подтвердили существование новой зависимости, которая стала известна как кривая Филлипса: между безработицей и инфляцией существует стабильная и предсказуемая обратная связь.

Кривая Филлипса показывает существование устойчивой связи между уровнем безработицы и уровнем инфляции. Поскольку связь между этими показателями обратно пропорциональна, предположительно должна быть и альтернативная взаимосвязь безработицы и инфляции.

Рис.

2.1. Кривая Филлипса.

Рис.

2.1. Кривая Филлипса.

Если кривая Филлипса остается зафиксированной в том положении, которое показано на рисунке 2.1, перед людьми, определяющими экономическую политику, встает дилемма - что лучше: стимулирующая или ограничительная фискальная политика? Традиционные меры денежной и фискальной политики ограничивались только лишь перераспределением совокупного спроса. Эти меры никак не влияли на диспропорции рынка труда и систему господства на рынке, которые вызывали рост инфляции прежде, чем достигалось состояние полной занятости. В частности, манипулирование совокупным спросом посредством денежных и фискальных мер имело в качестве результата просто перемещение экономики вдоль заданной кривой Филлипса.

Следовательно, стимулирующая фискальная политика и политика дешевых денег, которые совместно должны активно поддержать совокупный спрос и добиться снижения уровня безработицы, будут одновременно генерировать более высокий уровень инфляции.

И наоборот, ограничительная фискальная политика и политика дорогих денег могут быть использованы для снижения уровня инфляции, но только ценой роста уровня безработицы и потерянного объема производства. Политика регулирования совокупного спроса может быть использована для того, чтобы выбрать некоторую точку на кривой Филлипса, но такая политика не может улучшить альтернативную связь «уровень безработицы — уровень инфляции», воплощенную в кривой Филипса. При существовании экономических взаимозависимостей, выраженных в кривой Филлипса, невозможно достижение «полной занятости без инфляции».

Кривая Филипса — графическое отображение обратной зависимости между уровнем инфляции и уровнем безработицы. Согласно кейнсианской теории инфляции, чем выше безработица, тем меньше прирост денежной заработной платы, тем ниже рост цен; и наоборот, чем ниже безработица и выше занятость, тем больше прирост денежной заработной платы, тем выше темп роста цен.

Их зависимость проявляется в цикличности экономического развития страны. На фазе спада, когда начинается падение пен, уровень безработицы увеличивается. А на фазе подъема увеличиваться начинает

инфляция, в то время как безработица сокращается. Предельный уровень инфляции и безработицы достигается соответственно в самой верхней и в самой нижней точке экономического цикла. Так, на пике экономической активности уровень инфляции является самым высоким, а уровень безработицы - самым низким. На дне цикла, наоборот, самым высоким будет уровень безработицы, а самым низким - уровень инфляции.

Стагфляция - Обозначает состояние экономики, характеризующееся застоем (низкими темпами экономического роста), ростом инфляции, увеличением безработицы.

Причинами стагфляции являются политика монополий, поддерживающих высокий уровень цен в период кризисов, а также антикризисные мероприятия, проводимые государством, «по управлению спросом» (например, гос. закупки) и «регулируемому» росту цен.

Стагфляция характеризует собой развитие инфляционных процессов в условиях экономического спада и депрессивного состояния экономики. Сам термин происходит от двух понятий, характеризующих одновременное пребывание экономики в состоянии стагнации (свёртывания производства, депрессии) и инфляции.

Традиционно стагфляция является результатом сочетания чрезмерно экспансивной \расширение сферы экономического влияния\макроэкономической политики, стимулирующей совокупный спрос, и событий, снижающих производственный потенциал экономики – нарушений в уровне предложения

Стагфляция: одновременный рост инфляции и безработицы

События 70-х и начала 80-х гг. противоречили идее, воплощенной в кривой Филлипса. В течение 70-х гг. в экономике наблюдался одновременный рост инфляции и безработицы, или, другими словами, появилась стагфляция.

Это предполагает, что в лучшем случае кривая Филлипса смещалась вправо, т.е. в менее желательное положение, где каждый данный уровень безработицы сопровождается более высоким уровнем инфляции, или, иначе говоря, каждый уровень инфляции сопровождается возросшей безработицей. В худшем случае данные заставляют думать о том, что между безработицей и инфляцией не существует явной обратной связи. Если кривая Филлипса перемещается вправо, то экономика оказывается в условиях более высокого уровня инфляции.

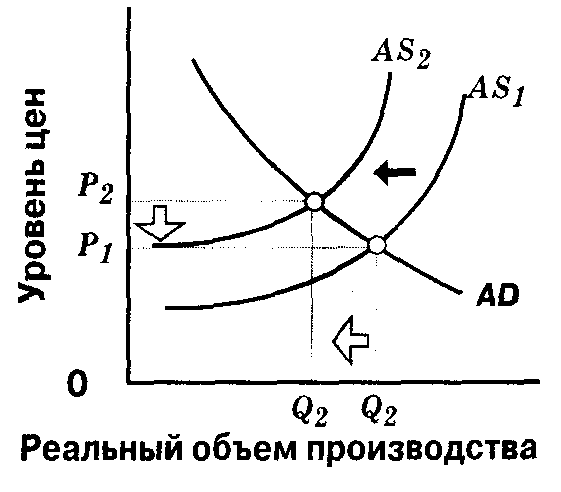

Инфляция и безработица с позиции неоклассиков — гипотеза естественного уровня. Стандартное кейнсианское объяснение выброса точек инфляции и безработицы вправо от кривой Филлипса 60-х гг. заключается в том, что произошла серия шоков предложения, которые сдвинули кривую предложения влево, и, таким образом, кривая Филлипса переместилась вправо и вверх, как показано на рисунке 2.2. В свою очередь, резкое перемещение точек инфляции — безработицы в 80-х гг. произошло из-за правостороннего сдвига кривой совокупного предложения. Такой кейнсианский взгляд по-прежнему предполагает, что все еще существует альтернативность роста инфляции и роста безработицы, но изменения в совокупном предложении могут изменить реальный объем производства, инфляцию и безработицу, т.е. могут сместить саму кривую Филлипса.

Рис. 2.2. Совокупное предложение и стагфляция

Объяснение одновременности появления более высоких темпов безработицы и инфляции вытекает из неоклассических представлений и называется гипотезой естественного уровня. Данная гипотеза ставит под вопрос само существование нисходящей кривой Филлипса в том виде, как она изображена на рисунке. В итоге делается вывод, что экономика является устойчивой в долгосрочном плане при естественном уровне безработицы. Известно, что естественный уровень безработицы — это тот уровень, при котором на рынке труда не будет ощущаться ни нехватки, ни избытка рабочих. Естественный уровень безработицы колеблется в пределах 5-6%.

№48 Теория ожиданий и отрицание эффективности стабилизационной политики государства

Теория ожиданий базируется на положении о том, что наличие активной потребности не является единственным необходимым условием мотивации человека на достижение определенной цели. Человек должен также надеяться на то, что выбранный им тип поведения действительно приведет к удовлетворению или приобретению желаемого . Ожидания можно рассматривать как оценку данной личностью вероятности определенного события.

Три ключевых фактора теории ожиданий

При анализе мотивации к труду теория ожиданий подчеркивает важность трех взаимосвязей: затраты труда—результаты; результаты — вознаграждение и валентность (удовлетворенность вознаграждением).

1. Ожидания в отношении затрат труда — результатов (3-Р) — это соотношение между затраченными усилиями и полученными результатами. Если люди чувствуют, что прямой связи между затрачиваемыми усилиями и достигаемыми результатами нет, то, согласно теории ожидания, мотивация будет ослабевать. Отсутствие взаимосвязи может произойти из-за неправильной самооценки работника, из-за его плохой подготовки или неправильного обучения, или же из-за того, что работнику не дали достаточно прав для выполнения поставленной задачи.

2. Ожидания в отношении результатов — вознаграждений (Р-В) есть ожидания определенного вознаграждения или поощрения в ответ на достигнутый уровень результатов. Если человек не будет ощущать четкой связи между достигнутыми результатами и желаемым поощрением или вознаграждением, мотивация трудовой деятельности будет ослабевать. Аналогично, если человек уверен, что достигнутые результаты будут вознаграждены, но при разумной затрате усилий ему этих результатов не достичь, то мотивация и в этом случае будет слабой.

3. Третий фактор, определяющий мотивацию в теории ожидания — это валентность или ценность поощрения или вознаграждения. Валентность — это предполагаемая степень относительного удовлетворения или неудовлетворения, возникающая вследствие получения определенного вознаграждения. Поскольку у различных людей потребности и пожелания в отношении вознаграждения различаются, то конкретное вознаграждение, предлагаемое в ответ на достигнутые результаты, может и не иметь для них никакой ценности. Если валентность низка, т.е. ценность получаемого вознаграждения для человека не слишком велика, то теория ожиданий предсказывает, что мотивация трудовой деятельности и в этом случае будет ослабевать.

Если значение любого из этих трех критически важных для определения мотивации факторов будет мало, то будет слабой мотивация и низки результаты труда.

ПРИМЕНИМОСТЬ ТЕОРИИ ОЖИДАНИЙ В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ. Менеджерам, которые стремятся усилить мотивацию рабочей силы, теория ожиданий предоставляет для этого различные возможности.

Поскольку разные люди обладают различными потребностями, то конкретное вознаграждение они оценивают по-разному. Следовательно, руководство организации должно сопоставить предлагаемое вознаграждение с потребностями сотрудников и привести их в соответствие.

Для эффективной мотивации менеджер должен установить твердое соотношение между достигнутыми результатами и вознаграждением. В связи с этим необходимо давать вознаграждение только за эффективную работу.

Менеджеры должны сформировать высокий, но реалистичный уровень результатов, ожидаемых от починенных и убедить их, что они могут достичь этих результатов, если приложат усилия.

№49 Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах

Одно из важнейших разногласий возникает по поводу определения совокупного предложения. Главным предметом обсуждений выступает форма кривой совокупного предложения - является она пологой, крутой или даже вертикальной. Многие экономисты кейнсианской школы утверждают, что в коротком периоде кривая AS относительно пологая. Это означает, что изменения совокупного спроса оказывают на выпуск значительный и продолжительный по времени эффект. Другой точки зрения придерживаются экономисты, тяготеющие к классической школе. Они подчеркивают действие самокорректирующихся сил, проявляющееся через ценовой механизм. По их мнению, вынужденная безработица или потери, связанные с экономическим циклом, либо очень малы, либо вообще отсутствуют, и политика управления совокупным спросом не оказывает никакого (или очень слабое) влияния на выпуск и занятость. Классический подход означает, что кривая AS чрезвычайно крута или даже вертикальна, поэтому воздействие изменений совокупного спроса на выпуск весьма непродолжительно. В действительности, как видно из рис. 3.12, каждый из подходов может быть справедлив при определенных обстоятельствах. Кривая краткосрочного предложения AS на графике а имеет положительный наклон и называется кейнсианской. Она показывает, что предприятия готовы увеличить свой выпуск в ответ на повышение цен, особенно при низком уровне выпуска. Иными словами, по мере увеличения совокупного спроса, предприятия готовы поставлять на рынок больше продукции, если они могут при этом повышать на нее цены. Однако расширение выпуска не может продолжаться до бесконечности даже в коротком периоде. С ростом выпуска возникает недостаток рабочей силы, и предприятия начинают работать на уровне, близком к полному использованию своих мощностей. Кроме того, они могут повышать цены, если не рискуют уступить своих потребителей сорерникам. Поэтому при превышении потенциального выпуска, все большая часть увеличения спроса поглощается ростом цен и все меньшая - расширением выпуска. С точки зрения совокупного предложения это означает, что краткосрочная кривая AS будет относительно пологой слева от линии потенциального выпуска, т. е. там, где фактический выпуск меньше потенциального. Однако с увеличением выпуска, т. е. по мере продвижения вправо от линии потенциального выпуска, кривая AS будет становиться все более и более крутой. Рис. 3.12, б, напротив, иллюстрирует долгосрочную реакцию совокупного предложения на изменения уровня цен. Мы видим, что при равенстве фактического выпуска потенциальному, долгосрочная кривая AS принимает вертикальный или классический вид. В классическом случае величина совокупного предложения не зависит от уровня цен. В действительности сдвиги совокупного предложения происходят в результате одновременного повышения издержек и потенциального выпуска. На рис. 3.12 AS относительно пологая в коротком периоде, но становится вертикальной в длительном периоде. Краткосрочная кривая AS (см. рис. 3.12, а) идет вверх, на подъем, поскольку многие затраты в коротком периоде не изменяются. Но с прошествием времени малоподвижные цены и заработная плата становятся более гибкими, поэтому долгосрочная кривая AS (см. рис. 3.12, 6) вертикальна, и выпуск определяется потенциальным ВВП. Механизмы достижения макроэкономического равновесия изложены в главе «Принципы и модели государственного регулирования экономики».

Совокупное предложение (AS) – это общее количество конечных товаров и услуг, которое может быть предложено (произведено) в экономике при разных уровнях цен.

Зависимость объема предложения от среднего уровня цен в стране показывает кривая AS.

На характер кривой AS влияют:

а) ценовые факторы;

б) неценовые факторы.

Первые изменяют объем совокупного предложения (перемещение вдоль кривой AS). Вторые (изменение в технологии, ценах ресурсов, объеме применяемых ресурсов, налогообложении фирм, структуре рынка и т. д.) приводят к сдвигу кривой AS.

Краткосрочный период – это период, в течении которого при измении уровня цен цены на экономические ресурсы (включая номинальную з/пл) остаются неизменными. Они не изменяются потому, что во первых существует контрактная система найма, во вторых требуется определенное время для осознания изменения уровня цен.

Долгосрочный период – это период, в течении которого цены ресурсов, включая номинальную з/пл полностью приспосабливаются к ценам на товары и услуги. Продолжительность периода оказывает большое влияние на вид кривой.

Долгосрочная кривая AS отражает производственные возможности страны и строится исходя из следующих условий:

а) объем производства обусловлен только количеством факторов производства и имеющейся технологией и не обусловлен уровнем цен;

б) изменения в факторах производства и технологии осуществляются медленно;

в) экономика функционирует при полной занятости факторов производства, и, следовательно, объем производства равен потенциальному;

г) цены и номинальная заработная плата гибкие, их изменения поддерживают равновесие на рынках.

В данных условиях кривая AS вертикальна. Она характеризует естественный (потенциальный) уровень объема производства (рис. 3.15), т. е. объема производства в условиях полной занятости, при котором ресурсы экономики полностью используются, а безработица находится на естественном уровне.

Колебания совокупного спроса (рис. 3.16) изменяют уровень цен. Например, при уменьшении предложения денег кривая AD1 смещается влево в положение AD2. Экономическое равновесие перемещается из точки Е1в точку Е2, однако количество произведенной продукции AS остается на прежнем уровне. Сдвиги кривой совокупного предложения в долгосрочном периоде возможны только при изменении величины факторов производства и технологии.

Кейнсианская модель описывает экономику в коротком периоде и основана на следующих предпосылках:

¦ неполная занятость в экономике;

¦ цены на товары и номинальная заработная плата жестки

В этих условиях кривая совокупного предложения горизонтальна (рис. 3.17).

№50 Модели инфляции, спроса и предложения

Для того, что понимать, что такое модель спроса и предложения, в первую очередь необходимо разобраться с самими понятиями спроса и предложения в отдельности. Спросом называется количество запросов от потенциальных покупателей на определенный вид товара, цена которого не превышает объем средств, рассчитанный покупателем именно на эту покупку. Спрос отражает как потребность потенциального покупателя в данном товаре, или услуге, так и наличие у него достаточного количества средств на оплату такой покупки. Спрос можно характеризировать как ряд свойств и параметров, которые собственно и являются тем, из чего можно выделить объем спроса на данный товар.

Предложение – это возможность производителя и продавцов предлагать покупателям такое количество товаров и по такой цене, которое смогло бы удовлетворить спрос всех потенциальных покупателей. Предложение также зависит от ряда неценовых факторов, в число которых входят производственные возможности, уровень цен, ресурсное обеспечение и т.п.

Рыночную экономику часто рассматривают в виде бесконечного взаимодействия спроса и предложения, в котором предложение отражает объем товаров, которые продавцы смогут продать по определенной цене в определенное время. Закон предложения гласит, что количество предложения товара на рынке растет вместе с ростом цены на него, если все другие условия остаются неизменными. Суть закона предложения в том, что чем выше цена на товар, тем большее его количество предлагается покупателю. Закон спроса отражает готовность покупателя купить большее количество товара по низкой цене, чем тогда, когда цена на определенный товар высокая.

Модель спроса и предложения можно наглядно отразить в виде графика с двумя кривыми, одна из которых обозначает спрос, а другая – предложение. В соответствии с законами спроса и предложения, кривая спроса направлена вниз (так как при возрастании цены на товар – спрос на него понижается), а кривая предложения, наоборот направлена вверх (предложение возрастает при росте цены на определенный товар). В точке, где линии пересекаются, отмечается так называемое экономическое равновесие, то есть потенциальные покупатели имеют финансовую возможность, и желание купить весь объем предлагаемого продавцами товара по определенной цене на данный момент.

Инфляция. С точки зрения макроэкономического анализа инфляция подразделяется на группы.

Нарастающая инфляция является однозначно негативным процессом по следующим причинам:

инфляция тревожит деловой мир и затрудняет прогнозные оценки (обычная неопределенность инфляционного процесса);

неравномерность инфляционного роста цен, доходов, иных платежей (а иначе экономические процессы в рыночной экономике развиваться не могут) создаёт условия для дополнительной хозяйственной неустойчивости, склонность к структурным потрясениям;

обычным делом в условиях сильной инфляции становится социальная нестабильность, потеря доверия к правительству, возможные политические кризисы.

С позиции темпа роста цен, выше приведенная классификация может быть дополнена другим критерием: соотносительно роста цен по различным товарным группам. При этом инфляция может быть:

сбалансированной — цены поднимаются относительно умеренно и одновременно на большинство товаров и услуг. Центральный банк подсчитывает результаты среднегодового роста цен и на этой основе поднимает процентную планку ставки. Таким образом, ситуация выравнивается, балансируется и фиксируется как ситуация со стабильными ценами. Бизнесмены при этой инфляции периодически повышают цены: если, например сырье подорожало в 2 раза, то соответственно во столько же раз увеличивается цена конечной продукции. Потери при этом ощущают только те производители сложной продукции, которая основана на кооперационных связях,— они стоят последним в цепочке повышения цен. Импульс повышения цен, идущий с поставщиков сырья к конечной продукции, отражает всю сумм повышения цен внешней кооперации;

несбалансированной, при которой цены различных товаров постоянно изменяются по отношению друг к другу, причем в различных пропорциях. Рост цен на сырье опережает рост цен на конечную продукцию, стоимость комплектующего компонента превышает цену всего сложного изделия. Этот вид инфляции для бизнесменов таит в себе большую опасность по следующим причинам:

отсутствие прогноза на будущее снижает уверенность в том, что товарные группы—лидеры роста цен останутся лидерам и завтра, и через год;

невозможность рационально выбрать сферы приложения капитала, рассчитать и сравнить доходность вариантов инвестирования; промышленность развиваться в таких условиях не может;

преимущество отдается стихийным, несбалансированным скачкам относительных цен, как в отраслевом, так и территориальном аспектах.

В соответствии с критерием ожидаемости или предсказуемости инфляция также подразделяется на две группы: ожидаемую и неожидаемую.

Ожидаемая инфляция—та, которая прогнозируется на какой-либо период времени, предсказуема с достаточной степенью надежности. Такая инфляция нередко является прямым результатом действий правительства. Примером может служить прогноз роста цен, подготовленный правительством Российской Федерации в декабре 1991 г. на предстоящий 1992г. Фактор ожидаемости (предсказуемости) позволяет предугадывать его влияние на стратегию деловых сделок, контрактов. Имея прогноз роста цен, в условиях идеального свободного рынка можно заблаговременно адаптироваться к спрогнозированному скачку цен. Даже в случае гиперинфляции, фирма не пострадает от потерь (разумеется, относительно), чего нельзя сказать при неожиданном росте цен даже на 19%, что может привести к существенному снижению доходности. Поэтому целесообразно инвестировать капитал в такой бизнес, рост цен, на продукцию которого можно предсказать. Неожиданная (непредсказуемая) инфляция — характеризуется внезапным скачком цен, что отрицательно сказывается на системе налогообложения и денежного обращения. Возможны следующие варианты проявления непредсказуемости инфляции:

при наличии у населения инфляционных ожиданий возникает резкое увеличение спроса, что деформирует экономику, искажает реальную картину совокупного спроса; прогнозировать подобные тенденции крайне затруднительно, как, впрочем, и все экономические процессы в этом случае. Нерешительность правительства может только усугубить инфляционные ожидания, которые будут подстегивать рост цен;

при отсутствии инфляционных ожиданий возникает «эффект Пигу» — резкое падение спроса у населения в надежде на скорое снижение цен. Вследствие снижения спроса производитель товаров вынужден снижать цену, в результате ситуация возвращается в исходное положение, т. е. в состояние равновесия.

№51 Теория экономики предложения. Кривая Лаффера

Теория экономики предложения Стала разрабатываться в конце 1970-х – начале 80-х гг. Ее основатели – американские экономисты А. Лаффер, Р. Манфель и др. Оказала заметное влияние на формирование экономической политики администрации США в годы президента Р. Рейгана, а также правительства М. Тэтчер в Великобритании.

Структурные и циклические кризисы, хроническая безработица и инфляция, по мнению сторонников Т. э. п., были спровоцированы прежде всего ростом государственных расходов. В них они видели причину бюджетного дефицита, высоких налогов на корпорации, расстройства кредитно-денежной системы. Поэтому они предлагали роль государства резко ограничить.

Т. э. п. акцентирует внимание на предложении ресурсов и их эффективном использовании. Одновременно она предлагает активизировать побудительные мотивы предпринимательской деятельности экономических агентов.

История опровергла предположение А. Лаффера о том, что снижение налоговых ставок приведет к росту налоговых поступлений, напротив. Пос-

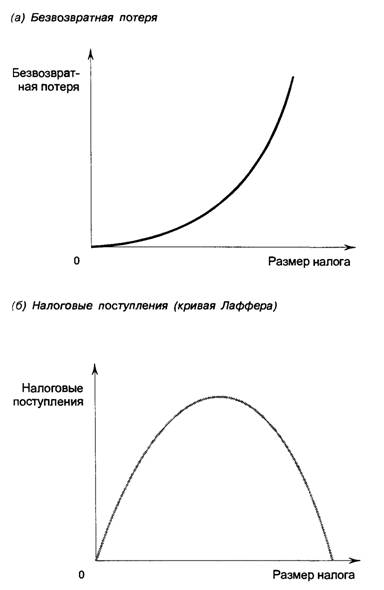

|

Рис. 8.7

КАК ИЗМЕНЯЮТСЯ БЕЗВОЗВРАТНАЯ ПОТЕРЯ И НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА НАЛОГА На графике (а) показано, что при увеличении размера налога величина безвозвратной потери возрастает. На графике (б) показано, что при увеличении размера налога налоговые поступления растут, а затем начинают снижаться. Данную зависимость иногда называют кривой Лаффера.

№52 Экономический рост и его факторы

Экономический рост - это увеличение объема производства продукции в национальной экономике за определенный период времени (как правило, за год).[1]

Основы теории экономического роста и развития создал Йозеф Шумпетер в начале ХХ века[2]. Вклад в теорию роста и развития внесли также Саймон Кузнец, Фернан Бродель, Теодор Шульц, Гэри Беккер, Майкл Портер, Николай Кондратьев и другие ученые.

Йозеф Шумпетер первым ввел различия между ростом и развитием экономики, определил сущность инноваций, как главного драйвера роста экономики.

В своем базовом научном труде – монографии "Теория экономического развития", впервые вышедшей в 1911 году, Йозеф Шумпетер определил экономический рост как количественные изменения - увеличение производства и потребления со временем одних и тех же товаров и услуг.

Экономическое развитие Йозеф Шумпетер определил как положительные качественные изменения, новшества в производстве, в продукции и услугах, в области управления, в других сферах жизнедеятельности и видах экономической деятельности.

Другими словами Йозеф Шумпетер определил главным локомотивом развития, прогресса - инновации, а также предпринимательский ресурс, создающий спрос на инновации и их избыточное предложение.

Кратко: рост - количественные изменения, а развитие - качественные положительные изменения, направленные на рост и, главное, на повышение качества жизни.

В отличие от комплекса показателей для экономического развития, экономический рост — более простой количественный показатель. Под реальным выпуском обычно понимают реальный (то есть очищенный от факторов инфляции)валовой внутренний продукт (ВВП), реже — реальные валовой национальный продукт (ВНП), чистый национальный продукт (ЧНП), или национальный доход (НД). .

Экономический рост тесно связан с ростом общего уровня и качества жизни населения - ростом продолжительности жизни, качества медицинского обслуживания, доступностью качественного образования, сокращением продолжительности рабочего дня, безопасностью граждан и т. д.

Теории роста и развития создавались одними и теми авторами в рамках единого подхода, в котором главными факторами роста и развития являются человеческий капитал и инновации. В то же время, первичны качественные положительные изменения (развитие) интенсивных факторов роста и развития экономики, которые служат фундаментом для ее роста.

Факторы, влияющие на экономический рост: [3]

1. количество и качество трудовых ресурсов

2. эффективность основного капитала

3. количество и качество природных ресурсов

4. эффективность управления

5. эффективность технологий

Различают интенсивные и экстенсивные факторы экономического роста:

Экстенсивный фактор роста реализуется за счёт количественного увеличения ресурса (например, за счет роста численности работников). При этом средняя производительность труда существенно не изменяется. Для экстенсивных факторов роста характерен закон снижения отдачи при чрезмерном увеличении ресурса. Например, неоправданное увеличение численности организации может привести к избытку рабочей силы и к снижению производительности труда. Также к экстенсивным факторам роста относятся увеличение земли, затрат капитала труда. Эти факторы не связаны с инновациями, с новыми производственными технологиями и технологиями управления, с ростом качества человеческого капитала.

Интенсивные факторы экономического роста определяются совершенствованием и повышением качества систем управления, технологий, использованием инноваций, модернизацией производств и повышением качества человеческого капитала. Главным интенсивным фактором роста и развития современной экономики, как индустриальной, так инновационной является высококачественный человеческий капитал[5].

Стабильный рост возможен за счет роста производительности труда, включая инновации, за счет стабильных инвестиций и снижения реальных затрат (издержек) на уровне отдельных фирм (эквивалентное понятие — роста общей производительности факторов)и в целом в экономике. Такие факторы, как технический прогресс, накопление физического и человеческого капитала, создание инфраструктуры и экономических институтов, в долгосрочной перспективе способствуют экономическому росту через повышение производительности труда, производительности человеческого капитала, модернизацию физического капитала и снижение издержек.

История экономического роста в мире

Экономический рост зависит от ряда факторов. Под факторами экономического роста понимаются те явления и процессы, которые определяют возможности увеличения реального объема производства, повышения эффективности и качества роста.

По способу воздействия на экономический рост различают прямые и косвенные факторы. Прямыми называют те, которые непосредственно определяют физическую способность к экономическому росту. Косвенные факторы влияют на возможность превращения этой способности в действительность.

К прямым относятся факторы, непосредственно определяющие динамику совокупного производства и предложения:

увеличение численности и повышение качества трудовых ресурсов;

рост объема и улучшение качественного состава основного капитала;

совершенствование технологии и организации производства;

повышение количества и качества вовлекаемых в хозяйственный оборот ресурсов;

рост предпринимательских способностей в обществе.

В состав косвенных входят факторы спроса и распределения:

снижение степени монополизации рынков;

уменьшение цен на производственные ресурсы;

снижение налогов на прибыль;

расширение возможности получения кредитов.

Если применение косвенных факторов происходит в обратном порядке (увеличивается монополизация, растут налоги и т.п.), то экономический рост будет сдерживаться.

№53 Неокейнсианские теории экономического роста

В послевоенный период наибольшую известность в экономической литературе Запада получили неокейнсианские модели экономического роста, выдвинутые английским экономистом Р. Харродом и американскими экономистами Е.Домаром и Э. Хансеном.

Экономическая теория Харрода, дополненная Домаром, анализирует не момент нарушения равновесия в экономике и восстановления его (статическое равновесие Кейнса), а длительный период устойчивого экономического роста (динамическое равновесие), теоретически обосновывая устойчивые темпы роста рыночной экономики.

Устойчивый темп роста производства, который обеспечивается всем приростом населения (это один фактор экономического роста) и всеми возможностями увеличения производительности труда (это второй фактор роста), Харрод называет естественным темпом роста. Третьим фактором роста Харрод считает размеры накопленного капитала.

Обозначения Харрода специфичны. При устойчивом темпе роста производства GH потребности в капиталовложениях будут выражены величиной GniGr, где Gr — «требуемый коэффициент капитала», который представляет собой прирост основного и оборотного капитала, необходимый для обеспечения единицы прироста продукции; он может колебаться в ходе цикла за счет главным образом размеров оборотного капитала. С точки зрения длительной перспективы Gr — величина постоянная при неизменной норме процента, ибо технический прогресс, согласно Харроду, носит в этих условиях нейтральный характер изобретения, экономящие труд, якобы уравновешиваются изобретениями, экономящими капитал. Что касается движения нормы процента и ее влияния на Сr, то ее длительное понижение вызывает возрастание Сг, а повышение влечет сокращение Сr.

Уравнение Харрода, выражающее условия равновесия при естественном темпе роста, имеет вид:

GniCr = или = S

Оно означает, что для обеспечения устойчивого темпа роста производства при полной занятости инвестируемая доля дохода Gni Сr должна быть равна его сберегаемой доле S. По существу, это модификация уравнения Кейнса: I =S, где I— размер инвестиций. Разница в том, что, согласно Кейнсу, размеры инвестиций Iопределяются предельной эффективностью капитала (нормой прибыли) и нормой процента, а Харрод связывает эти размеры с ростом населения, техническим прогрессом и «требуемым коэффициентом капитала». Размеры сбережения S и в том и в другом случае определяются психологическим фактором — склонностью людей к сбережению, Харрод подчеркивает .различие между фактическим темпом роста, который он обозначаетG, и «естественным темпом» Gn , т.е. таким, который имел бы место, если бы не было хронической безработицы, недозагрузки мощностей и экономических кризисов.

Доказывая возможность ликвидации разрыва между фактическим темпом роста G и естественным темпом роста Gn, Харрод вводит новую категорию — «гарантированный» темп роста Gw. Гарантированным является, по мнению Харрода, темп, удовлетворяющий предпринимателей, которые готовы его поддерживать и в дальнейшем. Согласно уравнению Харрода

№54 Модель экономического роста Р. Солоу

Модель экономического роста Солоу - теория экономического роста в зависимости от уровня технического прогресса. В модели Солоу используется производственная функция, в которой выпуск является функцией капитала и труда. Капитал может замещаться трудом, но эти факторы не являются совершенно взаимозаменяемыми.

В модели показаны, как рост запасов капитала, рабочей силы и улучшение технологии воздействуют на объём производства, а следовательно, на темпы экономического роста национального дохода во времени.

Условия модели

1)При отсутствии одного из факторов выпуск является нулевым.

2)Предельные продуктивности факторов являются положительными.

3)При увеличении объемов ресурсов выпуск возрастает.

4)При увеличении объемов ресурсов предельная производительность уменьшается.

5)При неограниченном увеличении одного из ресурсов выпуск также неограниченно увеличивается.

6)Норма сбережения капитала (инвестиции) является постоянной.

7)Норма выбывания капитала является постоянной.

8)Производственная функция обладает постоянной отдачей от масштаба (единичным эффектом масштаба).

В простейшей модели накопления выделяются три сектора: предприятия, государство и население. Для каждого сектора денежное накопление выражено как разность между доходами и инвестиционными расходами.

Для промышленных предприятий основными источниками накопления капитала выступают денежные средства в виде временно свободного капитала. Для процесса производства накопление денег необходимо для обеспечения непрерывности, расширения производства, ограничения его от различных колебаний спроса и предложения. На предприятия, как правило, приходится до 20% всего денежного накопления.

Денежные средства государства представляют собой государственные резервы и выступают как разница между налоговыми поступлениями и расходами центрального правительства и местных органов власти. Основными предпосылками такого накопления выкупают: состояние государственного бюджета, инвестиционные расходы, которые требуют предварительного накопления денеж-ных средств. К государственному сектору относится также накопление денежного капитала, осуществляемое через государственные пенсионно-страховые фонды. Хотя источником средств в этих фондах являются в основном доходы населения, капиталом распоряжается государство. На долю государства в общем объеме накопления капитала приходится около 10%.

Сбережения населения представляют собой ту часть заработной платы, которая не используется на текущие нужды и откладывается на непредвиденные случаи или обеспечение в старости, на приобретение предметов длительного пользования, дорогостоящих товаров. В экономической литературе выделяется четыре мотива такого накопления: связанный с доходами, коммерческий мотив, мотив предосторожности, спекулятивный (П. Самуэльсон и М. Фридмен).

Рост сбережений населения как главного источника накопления является характерным процессом для всех стран. Показателем данного роста выступает как абсолютная величина, так и норма сбережений.

Рост нормы сбережений можно описать с помощью функции, называемой "золотым правилом накопления":

S\Y = PCR + YR + DU + RR + GPP,

где S\Y - доля сбережений в доходах;

PCR - темпы изменения потребительских цен;

YR - темпы изменения реального дохода;

DU - различия в уровне безработицы;

RR - реальная процентная ставка;

GPP - темпы изменения государственного потребления.

На процесс накопления оказывают влияние следующие факторы:

с ростом доходов увеличивается потребление товаров длительного пользования, что требует предварительных денежных накоплений;

изменения в структуре потребления населения;

влияние налоговой системы и социального страхования. Чем выше налоги на доходы, тем меньше располагаемый доход, а, следовательно, и сбережения. Роль системы социального страхования двояка. С одной стороны, она уменьшает доход и сбережения, а с другой - дает возможность увеличения народно-хозяйственного накопления;

инфляция, значение которой также неоднозначно. По одной теории, деньги обесцениваются, поэтому они перемещаются в другие активы (недвижимость, золото), но на самом деле люди, имея даже небольшие суммы, начинают больше сберегать на "черный день". Вторая точка зрения связывает изменение сбережений с инфляционными ожиданиями, что приводит к росту сбережений, поскольку свою роль в этом играет мотив предосторожности;

циклическое развитие экономики, в процессе которого во время подъема происходит снижение сбережений, поскольку благоприятная обстановка ослабляет мотив предосторожности и спекулятивный мотив (ставки процента снижаются). Во время кризиса оба эти мотива проявляются достаточно ярко, что и приводит к росту сбережений.

безналичная выплата заработной платы, которая приводит к некоторой экономии (снижение издержек на хождение в банк) и возможности банка использовать остаток на счетах в виде ссудного капитала.

В целом выделяют три основные формы накопления: вклады в кредитную систему, приобретение ценных бумаг, вклады в страховые компании. Тем не менее различные субъекты предпочитают определенные формы накопления.

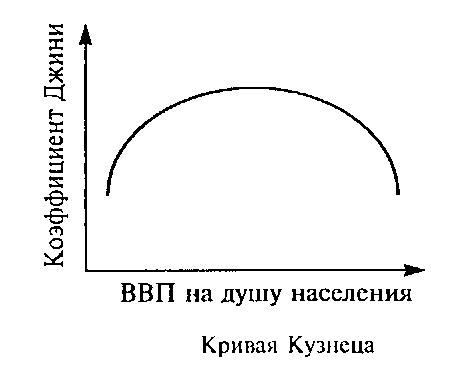

№55 Последствия экономического роста

Последствия экономического роста заключаются в повышении жизненного уровня населения. Экономический рост желателен, он дает возможность обществу потреблять больше реального материального продукта и услуг, а также увеличивает объем предоставляемых общественных благ, повышая, таким образом, реальный уровень жизни. Повышение уровня жизни посредством экономического роста находит выражение:

• в увеличении свободного времени. Досуг — одно из жизненных благ. Сегодня этот фактор признается едва ли не основной ценностью собственно человеческого существования и служит мерилом общественного прогресса. При достижении определенных стандартов благосостояния все больше работающих предпочитает совмещать работу с более длительным отдыхом. В 1960-е гг. в развитых странах началась революция свободного времени, выразившаяся в резком увеличении его объема в большинстве развитых стран. За последние 100—130 лет страны Запада добились впечатляющих результатов: средний годовой фонд отработанного времени на одного работника за весь период его трудовой жизни Снизился в Великобритании на 50 %, в США, Германии и Франции — на 46—47 %, в Японии — на 36 %;

• росте среднедушевых доходов и снижении дифференциации по доходам. Экономический рост выражается в росте национального дохода на душу населения. Более справедливое распределение доходов в обществе становится весомым психологическим стимулом, обуславливающим участие широких слоев населения в экономической жизни общества. В экономической литературе не так много работ о взаимосвязи экономического роста и распределении доходов. Саймон Кузнец, впервые исследовавший модель роста современных развитых стран, предположил, что на ранних стадиях роста распределение дохода имеет тенденцию к ухудшению, а на более поздних — к улучшению. Графически эта зависимость представлена на рисунке.

Не существует достоверных эмпирических данных, свидетельствующих в пользу или против этой точки зрения. Однако существует множество косвенных доказательств, говорящих о необходимости снижения степени неравенства по доходам для достижения экономического прогресса;

• улучшении качества и росте разнообразия благ. ВВП является чисто количественным показателем. И его динамика не отражает в полной мере улучшений в качестве продукции и услуг. Качество продукции — способность продукции выполнять свои функции. Потребитель отдает свои пред- почтения той продукции, которая обеспечивает наивысший полезный эффект по отношению к суммарным затратам потребителя, т. е. на единицу своей стоимости (цены) удовлетворяет больше потребительских запросов. Однако очевидно, что более высокое качество и разнообразие продукции способствует росту потребительской удовлетворенности. Экономический рост также позволяет более эффективно решать социально-экономические проблемы как внутри страны, так и на международном уровне: проблемы здравоохранения, образования, бедности, безработицы, экологии без снижения уже достигнутого уровня благосостояния. Напомним, что сохранение неизменного уровня безработицы возможно при ежегодном расширении реального объема национального производства на 2,5 %.