- •18. Роль и значение свеклосахарного подкомплекса и его организационная структура

- •19. Особенности формирования рынка сахара

- •20. Размещение производства и переработки сахарной свеклы

- •26. История возникновения и развития овощеводства

- •27. Состояние, тенденции и проблемы развития отечественного овощепродуктового подкомплекса

- •28. Экономика овощеводства открытого и закрытого грунта

- •29. Экономика овощеперерабатывающих предприятий

- •30. Уровень, факторы и пути повышения экономической эффективности овощеводства

- •32. Состояние и проблемы развития кормовой базы животноводства

- •34. Система кормопроизводства

- •35.Эффективность промышленного производства и приготовление кормов

- •36. Факторы и пути повышения экономической эффективности кормопроизводства

- •37. Производство и переработка молока в системе апк, его роль

- •38. Уровень, тенденции и факторы роста экономической эффективности производства и переработки молока

- •39. Проблемы и пути интенсификации молочного скотоводства и укрепления его кормовой базы

20. Размещение производства и переработки сахарной свеклы

Размещение свекловодства формируется под воздействием комплекса факторов, из которых главными являются следующие: наличие в зоне свеклосеяния мощностей по переработке урожая; свеклопригодность почв; природно-климатические условия; обеспеченность трудовыми и материально-техническими ресурсами; загрязненность почв радионуклидами; эффективность возделывания сахарной свеклы по сравнению с другими культурами. В Республике Беларусь посевы сахарной свеклы сосредоточены в основном в Брестской, Гродненской и Минской областях, где производится 1-1,5 млн т корней при сахаристости 14—17 %. Возделыванием данной культуры занимаются около 600 сельскохозяйственных предприятий.

Переработку сахарной свеклы осуществляют в республике четыре предприятия: Скидельский и Городейский сахарные комбинаты, Жабинковский сахарный завод, Слуцкий сахарорафинадный комбинат. Все они являются акционерными обществами открытого типа.

Предприятия оснащены оборудованием, позволяющим использовать в качестве сырья как свеклу, так и сахар-сырец. Производственный цикл начинается с середины сентября (в период начала копки свеклы) и продолжается от 80 до 140 суток в разные годы (оптимальный показатель — 90—100 суток). Параллельно, начиная с января и до сезона переработки свеклы, подключаются линии по переработке тростникового сахара-сырца.

Фактически сложившиеся сырьевые зоны действующих в республике сахарных заводов «размыты» и не соответствуют требованиям рационального размещения и специализации сельскохозяйственного производства рыночного типа. Средний уровень свеклоуплотнения в хозяйствах, как правило, не превышает 2—3 % в структуре посевных площадей, что в свою очередь не позволяет применять интенсивные технологии и на этой основе наращивать объемы и повышать эффективность производства.

Благоприятные почвенные и климатические условия для развития свекловодства имеются в хозяйствах Гродненской области. Здесь получают самые высокие урожаи сахарной свеклы и производят до одной трети всего объема сырья для сахарной промышленности. Свеклосеющие хозяйства Гродненской области составляют сырьевую зону Скидельского сахарного комбината и производят больше сырья, чем его может быть переработано, поэтому данная сырьевая зона обслуживает частично Городейский сахарный и Слуцкий сахарорафинадный комбинаты. Кроме того, в отдельные годы сырье перевозится отсюда и на Жабинковский сахарный завод.

В хозяйствах Брестской области для возделывания сахарной свеклы благоприятны климатические условия, но несколько хуже почвенные. Свекловодческие хозяйства этой области обеспечивают сырьем Жабинковский завод. Данная зона растянута по территории, что затрудняет стабильное повышение эффективности свеклосахарного производства.

Свеклосеющие хозяйства Минской области формируют сырьевые зоны Слуцкого сахарорафинадного и Городенского сахарного комбинатов и полностью не обеспечивают их сырьем по причине невысокой урожайности свеклы и несовершенства сырьевых зон. Поэтому сюда ежегодно перевозят до 200 тыс. т корней из сырьевых зон Скидельского комбината и Жабинковского завода.

Кроме дополнительных транспортных расходов, при перевозках, которые осуществляются в основном в зимние месяцы (декабрь, январь), снижается качество сырья, а в результате — и выход сахара с 1 га посевов. Кроме того, практикой установлено, что при перевозке сахарной свеклы железнодорожным транспортом потери больше, чем при использовании автомобильного.

Таким образом, сырьевые зоны всех сахарных предприятий нуждаются в оптимизации с целью исключения перевозок сырья на дальние расстояния и потерь его в связи с этим. Вот почему уже в ближайшей перспективе необходимо создавать компактные сырьевые зоны. Под компактной сырьевой зоной сахарного завода понимается совокупность свеклосеющих хозяйств, расположенных на определенной территории и удаленных от предприятия на оптимальном расстоянии (до 50 км), характеризующихся высоким уровнем концентрации посевов этой культуры (8-10 %) и производящих ее в количествах, необходимых для полной загрузки имеющихся производственных мощностей. В настоящее время сахарную свеклу производят в основном СПК, госхозы и межхозы. Ее посевы в личных подсобных и фермерских (крестьянских) хозяйствах весьма незначительны.

21. Экономическая эффективность производства сахарной свеклы и сахара

Для оценки экономической эффективности производства сахарной свеклы и продукции из нее используются следующие основные показатели:

Урожайность (У, ц./га):

где ВП – объем валовой продукции; Sр – площадь возделываемой культуры.

Производительность труда (Пт, ц./чел.-ч):

где Т – затраты рабочего времени; Р – среднегодовое количество работников.

Трудоемкость производства продукции (Тем, чел.-ч/ц):

Себестоимость (р./ц). Определяется путем калькуляции затрат или по данным технологических карт. Примерная структура затрат производимых сельскохозяйственными организациями при возделывании сахарной свеклы. Поскольку при выращивании сахарной свеклы помимо клубней (основная продукция) получаем и ботву, то трудовые и материально-денежные затраты необходимо распределять соответственно на два вида продукции. Для этого с помощью переводных коэффициентов переводим всю продукцию в условную:

где ВПу – валовая продукция условная; ВПК и ВПб – физический объем соответственно клубней и ботвы; Кп.к и Кп.к – коэффициент перевода соответственно клубней и ботвы в условную продукцию (прил. 1).

Затем делим все затраты на величину условной продукции:

где Су - себестоимость единицы условной продукции; СП - полная себестоимость продукции.

Далее умножаем себестоимость единицы условной продукции на Физический объем полученных клубней:

где СПк – затраты на производство клубней.

Для нахождения затрат на ботву необходимо от общей суммы затрат отнять затраты на выращивание клубней. Аналогичным способом определяются затраты труда.

Чистый доход (ЧД, р.);

где С – себестоимость продукции.

Прибыль (Пр, р.) в расчете на 1 га площади, на 1 балло-гектар, на 1 кг д.в. NPK, на 1 ц сахарной свеклы, на 1 чел.-ч:

где В - выручка (определяется как произведение цены единицы продукции на количество реализованной продукции).

Для определения прибыли в расчете на 1 га площади, на 1 балло-гектар, на 1 кг д.в. NPK, на 1 ц сахарной свеклы, на 1 чел.-ч необходимо полученную прибыль разделить на суммарное значение соответствующих показателей.

Уровень механизации производства продукции (Уоб,%)

где Зт.м. – затраты труда на механизированных работах, чел.-ч; З т.общ – общие затраты труда, чел.-ч.

Рентабельность продукции (коэффициент окупаемости затрат ):

где Rп – рентабельность продукции.

Оплата за урожай корней выращенной свеклы производится в зависимости от сахаристости. Показатель сахаристости определяется при приемке свеклы на завод и показывает, сколько сахара (в процентах) в ней содержится. Фактическая сахаристость делится на базисную, и полученный коэффициент умножается на фактическую цену реализации 1 т сырья. За базисную принимают сахаристость, равную 16,0%.

Поскольку конечной целью возделывания сахарной свеклы является получение сахара, то особый интерес представляет изучение факторов, влияющих на выход сладкого продукта. Одним из таких факторов является качество свеклы. Оно характеризуется рядом показателей. В начале определяется состояние клубней (общая загрязненность почвой и зелеными остатками, наличие гнили, подвяленность, подмороженность, волокнистость свекловичных корней).

Далее с помощью лабораторных исследований определяют сахаристость, содержание азотистых веществ, калия и натрия, нитратов, зольного остатка в корнях, доброкачественность клеточного сока. Чем выше сахаристость и доброкачественность клеточного сока, ниже загрязненность, тем выше выход конечного продукта.

В условиях республики сахарная свекла является высокопродуктивной полевой культурой. При урожайности корнепло дов 300 ц/га можно получить 40 ц сладкого продукта, а также жом, патоку и ботву, или 72 ц корм. ед. В то же время такие культуры, как зерновые и картофель, при урожайности 27,7 и 155 ц/га обеспечивают 40 и 46,6 ц корм, ед., а за вычетом семян — 37 и 34,6 ц корм. ед. соответственно.

Основными факторами, формирующими величину урожая, являются сорт и сбалансированность вносимых удобрений. Западноевропейские специалисты относят на долю достижений селекции и семеноводства не менее 25 % общего прироста урожайности сахарной свеклы в мире. Внесение удобрений обеспечивает до 50 % прибавки урожая. Самые высокие урожаи сахарной свеклы получают в Гродненской области.

Несмотря на принимаемые меры по механизации основных технологических процессов, внедрению новых агротехнических приемов, сахарная свекла в хозяйствах республики после картофеля и овощей закрытого грунта остается одной из самых трудоемких культур. Поэтому одним из факторов, влияющих на размещение ее посевов, является наличие трудовых ресурсов.

В целом по республике Брестская, Гродненская и Минская области являются наиболее обеспеченными техникой, трудовыми ресурсами, основными и оборотными фондами, что наряду с почвенными и климатическими условиями создает достаточно благоприятные условия для возделывания сахарной свеклы. В сельхозорганизации «Прогресс» Гродненского района, например, где отработана интенсивная технология возделывания, получают по 400-430 ц/га сладких корней. Высокий уровень механизации производственных процессов, высев на конечную густоту позволили хозяйству снизить трудозатраты на производство одного центнера (данный показатель в 10 раз ниже, чем в среднем по республике) и обеспечить себестоимость сахарной свеклы в два раза ниже республиканской. Рентабельность производства в 10 раз выше республиканской. Заслуживает внимания, изучения и широкого распространения опыт высокорентабельного ведения свекловодческой отрасли в агрокомбинате «Снов» и коллективно-долевом предприятии «Беларусь» Несвижского района, СПК «Обухово», им. Деньщикова и «Озе-ры» Гродненского, в СПК им. Воронецкого Берестовицкого, «Советская Белоруссия» и «Восход» Каменецкого, «40 лет Октября» и «Большевик» Ивановского районов.

Оплата за урожай корней выращенной свеклы производится в зависимости от сахаристости. Показатель сахаристости (дигеспгия) определяется при приемке свеклы на завод и показывает, сколько сахара (в процентах) в ней содержится; выход сахара показывает, сколько сахара (в процентах) от общей массы очищенной свеклы получено при ее переработке. Фактическая сахаристость делится на базисную, и полученный коэффициент умножается на фактическую цену реализации 1 т сырья. За базисную принимают сахаристость, равную 16,0 %. В странах ЕС базисной при оплате за сырье также считается сахаристость 16 %.

Мировой опыт выращивания сахарной свеклы подтверждает ее высокую эффективность. В Германии соотношение уровней дохода в расчете на гектар посева свеклы, зерновых и овощных культур составляет 1:0,67:0,93 (уступает лишь картофелю). В Великобритании эта культура занимает второе место после картофеля, в Чехии и Словакии обеспечивает до 15 % дохода в растениеводстве. В Республике Беларусь при достигнутом уровне урожайности сложился высокий по сравнению с основными растениеводческими культурами уровень дохода с единицы посевной площади. Так, по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций, в последние годы по сумме прибыли с 1 га посевов сахарная свекла находилась на третьем месте после овощей открытого грунта и картофеля, а также на втором — после овощей.

Производственные мощности сахарных предприятий используются достаточно эффективно.

Поскольку конечной целью возделывания данной культуры является получение сахара, то особый интерес представляет изучение факторов, влияющих на выход сладкого продукта. Одним из таких факторов является качество свеклы, которое определяют двумя способами. С одной стороны, это визуально определяемые показатели, а с другой — с помощью приборов и химического анализа. К первому виду показателей относятся подвяленность, подмороженность, загнивание, мумификация, цветушность и волокнистость свекловичных корней; ко второму — сахаристость (дигестия), общая загрязненность почвой и зелеными остатками (сорняки, ботва), содержание азотистых веществ, калия и натрия, нитратов в свекле, альфааминного азота в сахаре и зольного остатка в корнях, доброкачественность клеточного сока. Так как из 30 % общего сахара в корнеплодах 10 % приходится на растворимые вещества (натрий, калий, фосфор, азотистые белковые соединения), то количество этих веществ и определяет величину чистоты сока.

Чем выше сахаристость и доброкачественность клеточного сока, ниже загрязненность и содержание альфааминного азота, тем выше выход конечного продукта. Полные требования к качеству свекловичного сырья были сформулированы в конце

1960-х гг. и устанавливаются государственным стандартом. Диапазон сахаристости свеклы при приемке колеблется по годам от 14,5 до 17,6 %, выход сахара — от 11 до 14 % и зависит в основном от сахаристости и длительности сокодобывания, так как при длительном хранении сырья увеличиваются его потери, снижается сахаристость и другие технологические показатели.

Выработка сахара с гектара посева свеклы нестабильна по годам, что связано в основном с нестабильными показателями урожайности и сахаристости, и составляет 33—35 ц. В Англии, Италии, Швеции и США с 1 га получают свыше 50 ц сахара, в Бельгии, Нидерландах и Германии — свыше 80 ц. Таким образом, республика имеет значительные резервы увеличения производства этого корнеплода за счет повышения его урожайности и сахаристости.

На количество произведенной конечной продукции влияют потери сахара в производстве, при хранении и транспортировке. Наиболее велики потери его при хранении и транспортировке.

Так как сахар является продуктом первой необходимости, то государственные органы в условиях инфляции и роста цен на продукты питания вынуждены контролировать оптово-отпускные и розничные цены на него. Уровень оптово-отпускной цены на сахар на каждый сезон переработки декларируется Минсельхозпродом РБ.

22. Состояние производства сахара из тростникового сахара-сырца.

Наряду со свеклой на сахарных предприятиях перерабатывается также импортируемый сахар-сырец с целью более полной загрузки производственных мощностей, так как сезон переработки корнеплодов длится 90—100 дней в году, а также из-за того, что для обеспечения потребности Республики Беларусь в этом продукте собственного сырья пока недостаточно.

Традиционным поставщиком сахара-сырца на белорусские предприятия раньше являлась Куба. С учетом цен мирового рынка цена кубинского сырья была в 4 раза выше мировой. Однако белорусские предприятия не ощущали этого: действовала специальная система валютных коэффициентов, которая снижала цены на импортное сырье до приемлемого уровня. После отмены импортных коэффициентов налаженная система разрушилась и поставки сахара-сырца с Кубы резко сократились. Пришлось искать другие источники поступления сахара-сырца, отрабатывать новые варианты финансирования, что привело к общему снижению и крайней неритмичности поставок сырья на предприятия.

До 1995 г., когда стали применяться толлинговые операции с сахаром в республике, рост курса доллара снижал рентабельность производства продукта из сырца до 1,5—2 % (иногда — и до отрицательной величины). Это было связано с тем, что закупка сырья производилась за валюту, а основной объем реализации продукта приходился на внутренний рынок за рубли. Поэтому необходимо было изменить ситуацию, чтобы как закупка сырья, так и реализация сахара производились за валюту и чтобы производство белого сахара из сырца было рентабельным. Начиная с 1995 г. сахар-сырец перерабатывается в основном на условиях толлинга, т.е. переработки его в белый сахар с целью реэкспорта. Происходит это следующим образом.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия объявляется тендер по подбору фирм-поставщиков сахара-сырца для переработки его на предприятиях отраслевой промышленности республики. При этом разрешаются толлинговые операции. Цель тендера — привлечение в республику сахара-сырца для максимальной загрузки производственных мощностей.

Конкурсные предложения рассматриваются при условии наличия бизнес-плана проекта с указанием объемов, сроков, условий поставок; подкрепленной гарантии по обеспечению поставок; качественных характеристик сахара-сырца; тендерного обеспечения в виде денежного залога и т.д. Основными критериями выявления победителя являются опыт работы фирмы в организации поставок сахара-сырца предприятиям республики, а также достижение наиболее высоких экономических результатов от использования сырья и более низкой цены на сахар.

23. Использование побочной продукции производства и переработки сахарной свеклы

Значительно удешевляют себестоимость производства как свекловичного, так и тростникового сахара побочные продукты — жом и меласса: их стоимость включается в себестоимость сахара-песка со знаком «минус». Свежий жом используется на корм скоту, сушеный — на производство комбикормов. Использовать жом в свежем виде целесообразно лишь в том случае, если расстояние предприятия до хозяйства не превышает 20-25 км. При длительном хранении свежего жома теряются его питательные вещества. Поэтому наиболее рациональными способами сохранения питательных веществ в жоме являются его сушка, гранулирование и брикетирование, что связано с большими энергетическими затратами. Это не позволяет производить сухой жом в достаточных количествах, и на сушение направляется лишь 26 %. На Городейском, Жабинковском и Слуцком предприятиях построены для этой цели жомосушильные цехи.

Второй побочный продукт сахарной промышленности — меласса. На отраслевых предприятиях она образуется в количестве примерно 5,5 % к массе переработанной свеклы и 1,6 % -- К массе переработанного сырца. Мелассу используют на кормовые цели, для производства спирта, пищевых кислот, пекарских дрожжей.

Одним из видов отходов свеклосахарного производства является фильтрационный осадок, в котором содержится большое количество веществ, полезных для питания растений и животных, поэтому его можно использовать в качестве удобрения и добавок к кормам для животных.

Фильтрационный осадок можно эффективно использовать для нейтрализации кислых почв; он увеличивает усвояемость других неорганических удобрений, особенно азотных и фосфорных. В США расходуют около 0,5 т фильтрационного осадка на 1 т других неорганических удобрений. Считается, что 1 т фильтрационного осадка содержит столько азота, фосфора и калия, сколько содержится их соответственно в 0,16; 0,13 и 1,57 т навоза.

На сахарных заводах фильтрационный осадок выводят в отвал с применением пневматической схемы удаления.

24. Факторы и пути повышения эффективности производства свеклы и сахара

Основные факторы и пути повышения эффективности производства свеклы и сахара в республике:

внедрение передовых технологий и методов производства свеклы и сахара;

оптимизация существующих и создание компактных сырьевых зон сахарных предприятий;

повышение урожайности сахарной свеклы за счет ее интенсификации;

выведение районированных семян суперэлиты урожайно-сахаристого направления, а также использование перспективного импортного семенного материала;

улучшение использования земель, развитие химизации и мелиорации;

комплексная механизация и автоматизация производственных процессов;

рациональное использование производственных фондов, а также своевременная их модернизация;

рациональное использование трудовых ресурсов и усиление мотивации труда свекловодов;

сокращение издержек производства и совершенствование их структуры;

установление экономически обоснованных закупочных цен на свеклу и сахар;

повышение качества продукции, расширение видов надбавок за качественные показатели сырья при приемке, соответствие продукции экологическим стандартам;

организация служб маркетинга, повышение роли расфасовки и упаковки готовой продукции;

совершенствование взаимоотношений между производителями и переработчиками сырья;

оптимальное сочетание государственного и рыночного методов регулирования;

углубление специализации и концентрации производства, использование современных форм организации производства (аренда, акционирование, кооперирование, создание агропромышленных финансовых групп).

С целью дальнейшего повышения эффективности производства свеклы и белого сахара необходимы дальнейшие научные исследования по основным направлениям: выведение районированных семян суперэлиты урожайно-сахаристого направления; создание компактных сырьевых зон сахарных предприятий; усиление мотивации труда; повышение качества продукции; соответствие продукции экологическим стандартам; совершенствование взаимоотношений между производителями и переработчиками сырья; углубление специализации и концентрации производства; использование современных форм организации производства (аренда, акционирование, кооперирование), а также создание агропромышленных финансовых групп и др.

Исследования ученых показывают, что с точки зрения продовольственной безопасности проблему сахара в республике необходимо решать на основе собственного производства и дальнейшего развития свеклосахарного подкомплекса и национального рынка сахара. Однако обеспечение этим продуктом в соответствии с потребностью (350 тыс. т в год) за счет производства из собственного сырья в ближайшей перспективе маловероятно и скорее может относиться к стратегической цели, нежели к практической задаче. В ближайшей и среднесрочной перспективе необходимо добиться обеспеченности свекловичным сахаром на 60—80 % . Основные направления развития свеклосахарного подкомплекса сформулированы в Республиканской комплексной программе «Сахар».

25. Состав овощепродуктового подкомплекса и его структура

Овощепродуктовый подкомплекс относится к разветвленным межотраслевым структурным звеньям народного хозяйства. Весь производственный процесс в этом подкомплексе можно подразделить на четыре взаимосвязанные стадии:

производство овощей;

переработка, хранение и заготовка овощей;

реализация овощей в естественном (свежем) состоянии и в переработанном виде;

производство средств производства, используемых при выращивании, переработке, хранении и реализации овощной продукции.

Названные стадии составляют функциональную структуру овощепродуктового (овощного) подкомплекса. Она включает основные виды производственной деятельности, охватывающие процесс создания продукции и ее реализации.

Выполнение каждой из четырех указанных стадий процесса производства и сбыта овощной продукции осуществляется множеством предприятий и организаций, относящихся к различным отраслям народного хозяйства. Их совокупность составляет отраслевую структуру овощепродуктового подкомплекса. Сюда относятся овощепроизводящие госхозы и сельхозкооперативы, индивидуальные огородники, овощеконсервные цехи и заводы, торгово-заготовительные организации, крестьянские и оптовые рынки, организации машино- и тракторостроения, химической промышленности, сельского строительства, мелиоративного хозяйства, транспорта, энергетики и связи.

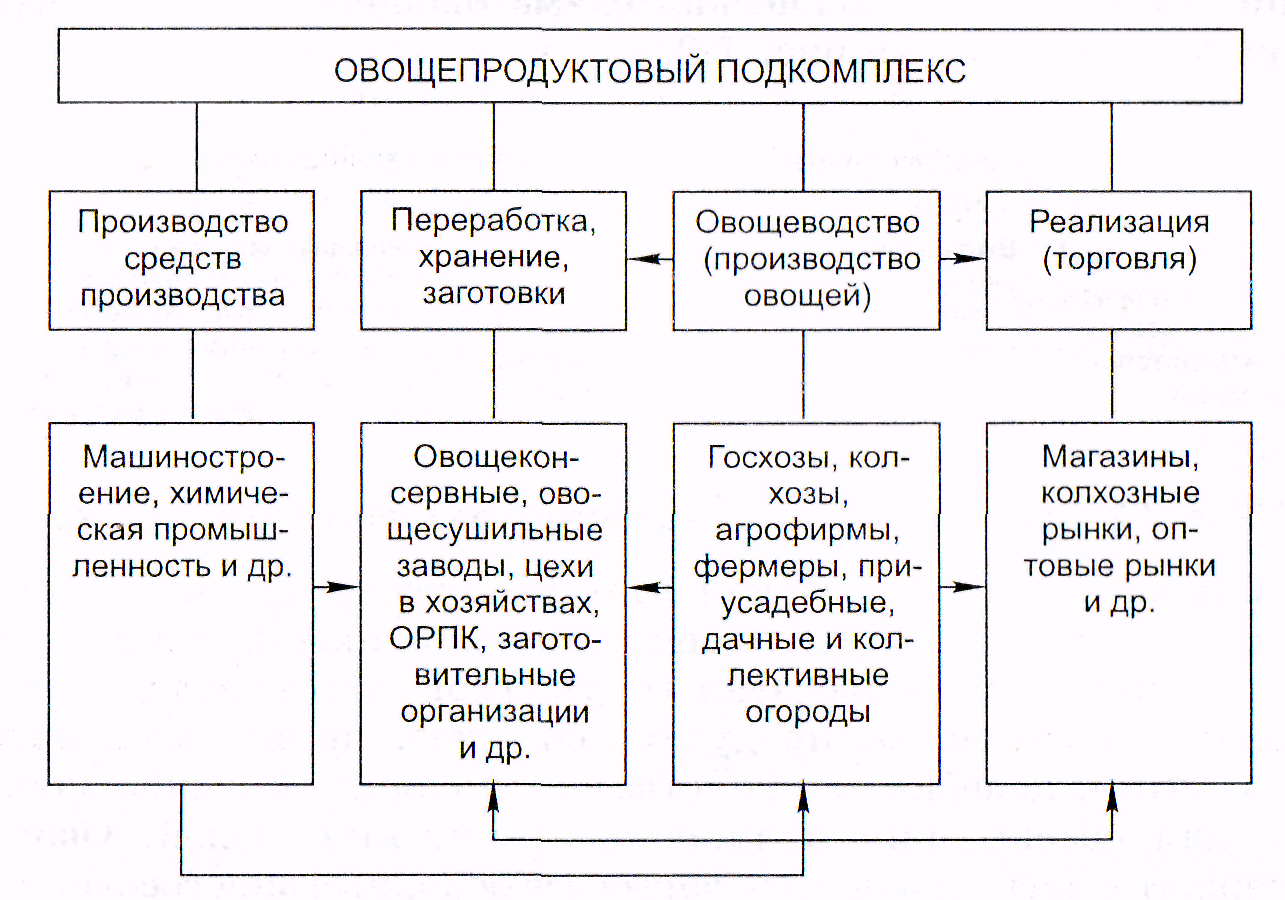

Схема функционально-отраслевой структуры овощного подкомплекса представлена на рис. 19.1.

Рисунок 19.1 – Функционально-отраслевой структуры овощного подкомплекса

В представленной схеме отражены четыре функциональные стадии производственно-сбытового процесса в овощепродуктовом подкомплексе и субъекты хозяйствования, обеспечивающие выполнение каждой из них. Стрелками обозначены производственно-технологические связи между функциональными стадиями, их предприятиями и организациями.

Особенности рынка овощей:

Высокие цены и колебание качества

Наличие альтернативных видов продукции

Сезонность

Социально-экономическая роль овощеводства заключается в том, что оно является одним из важнейших источников продовольственных ресурсов. Овощеводство поставляет растительные продукты, обладающие ценными питательными и целебными свойствами, имеющие большое значение для обеспечения полноценного питания людей. Овощи содержат в легкоусвояемой форме все основные энергосодержащие вещества: углеводы, белки, жиры.

Особая ценность овощей как продуктов питания определяется высоким содержанием практически всех видов витаминов. Наиболее богаты они витаминами А, В и С, которые требуются организму в сравнительно значительных количествах. Более всего витамина С содержат овощи семейства капустных, шпинат, салат, ревень (листья), томаты, петрушка (зелень), спаржа, укроп, лук-перо, перцы и др.

Невысокая энергетическая ценность овощей по сравнению с пищей животного происхождения делает их особенно необходимыми для сбалансированности пищевых рационов при диетическом питании. Считается нормальным, если удельный вес овощной продукции в суточном рационе человека составляет 20-25 % и более.

Социальная роль овощеводства выражается и в том, что оно является поставщиком относительно дешевых (по стоимости) продуктов питания. По сравнению с другими продуктами (мясо, рыба) уровень розничных цен на овощи наиболее адекватен покупательным возможностям массового потребителя. К тому же многие семьи могут обеспечивать (частично или полностью) себя овощами путем выращивания их на приусадебных или дачных участках.

Народнохозяйственный эффект овощеводства заключается прежде всего в том, что оно, занимая примерно 1,4 % пашни (все категории хозяйств), поставляет 15—20 % и более продовольственных ресурсов.

Овощи обеспечивают получение большой прибыли с 1 га пашни, а по рентабельности превосходят ряд сельскохозяйственных культур. Овощеводство способствует улучшению экономических результатов всего сельскохозяйственного производства.