- •1.Естествознание как элемент мировоззрения.

- •2.Взаимодействие двух культур.

- •3.Сциентизм и антисциентизм

- •4.Общие классификации наук. Специальные классификации наук.

- •5.Взаимоотношения философии и естествознания.

- •6.Философские основания естествознания

- •7.Знаковые системы

- •8.Сущность математики и история ее развития.

- •9.Математика как специфический язык естествознания

- •10.Приложение математики к разным отраслям естествознания

- •11.Религия как феномен культуры. История взаимоотношений религиозного и научного видов знания

- •12.Естествознание с точки зрения теологов.

- •13.Взаимоотношения естествознания и религии в современном мире

- •14.Подходы к изучению теории естествознания.

- •15.Кумулятивная модель развития науки

- •16.Научные революции в истории науки

- •17.«Кейс стади» как метод исследования.

- •20. Психологический контекст открытий

- •21. Этапы изменения характера науки

- •22. Научные революции Нового и Новейшего времени.

- •23. Типы научной рациональности

- •24. Краткий очерк истории физики

- •25. Краткий очерк истории химии

- •26. Краткий очерк истории геологии

- •27. Краткий очерк истории биологии

- •28. Краткий очерк истории географии

- •29. Познавание и проблема познаваемости мира

- •30. Понятие истины и ее критерии

- •31. Формы познания

- •32. Наука и научное знание

- •33. Функции научного познания

- •34.Научное и вненаучное знание

- •35. Критерии отграничения научного знания.

- •36. Виды средств и методов. Методология.

- •37. Система методов естествознания

- •38. Характеристика основных методов науки

- •39. Структура и уровни научного знания

- •40. Уровни научного знания и их соотношение.

- •41. Индуктивный и рационалистический пути познания

- •42. Проблема построения единой теории -

- •43. Социальный феномен науки

- •44. Научные сообщества

- •45. Идеалы и ценности науки. Социальная ответственность ученого

- •46. Системность и уровни системности труда

- •47. Эволюция системных представлений

- •48. Свойства и классификация систем

- •49. Информация как мера организованности системы

- •50. Понятие модели и моделирования

- •51. Классификация моделей

- •52. Основные типы моделей систем

- •53. Этапы системного исследования моделей

- •54. Самоорганизация и классическая термодинамика

- •55. Свойства самоорганизующихся систем

- •56. Примеры процессов, происходящих в самоорганизующихся системах

- •57. Становление эволюционных идей в науке

- •58. Основные принципы глобального эволюционизма

- •59. Закономерности и факторы эволюции

- •60.Особенности эволюционного процесса

- •62. Эволюция представлений о пространстве и времени

- •63. Пространство и время в различных отраслях естествознания

- •64. Самостоятельность пространства и времени

- •65.Мерность пространства и времени

- •66.Симметрия и асимметрия пространства и времени

- •67.Обратимость пространства и времени

- •68.Геометрические свойства пространство

- •69.Размеры микрообъектов

- •70.Размеры макрообъектов

- •71.Межзвездные пространства.

- •72.Малые интервалы времени

- •73.Исчисление лет и исторических эпох

- •74.Геологические интервалы времени

- •75.Космические интервалы времени

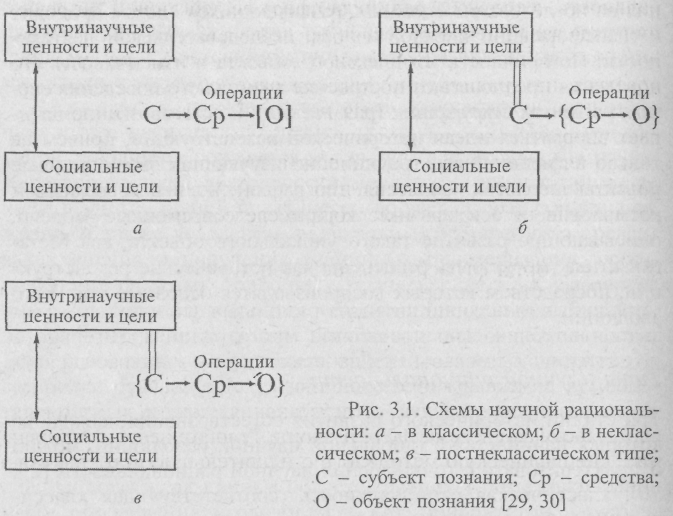

23. Типы научной рациональности

Три стадии исторического развития естествознания, каждая из которых начинается с глобальной научной революции, можно охарактеризовать с точки зрения научной рациональности [29, 30]: классическая рациональность (соответствующая классической науке в двух ее состояниях - додисциплинарном и дисциплинарно организованном); неклассическая рациональность (соответствующая неклассической науке) и постнеклассическая рациональность. Они взаимно «перекрываются», причем появление каждого нового типа рациональности не отбрасывает предшествующего, а только ограничивает сферу его действия, обусловливая его применимость только к определенным типам проблем и задач.

Классический тип научной рациональности (рис. 3.1, а), концентрируя внимание на объекте, стремится при теоретическом объяснении и описании исключить все, что относится к субъекту, средствам и операциям его деятельности, рассматривая это как необходимое условие получения научного знания.

Неклассический тип научной рациональности (рис. 3.1,5) учитывает связи между знаниями об объекте и характером средств и операций деятельности, причем выявление этих связей рассматривается в качестве условия научного описания и объяснения мира. Связи между внутринаучными и социальными ценностями и целями все еще не служат предметом научного осмысления, хотя опосредованно они определяют характер знаний и то, что именно и каким способом следует выделять и осмысливать в мире.

Постнеклассический тип рациональности (рис. 3.1, в) расширяет поле осмысления деятельности, учитывая соотнесенность получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с ценностно-целевыми структурами. Причем анализируется связь внутринаучных целей с вненаучными, социальными ценностями и целями.

Каждый новый тип научной рациональности характеризуется особыми, свойственными ему основаниями науки, которые позволяют выделить в мире и исследовать соответствующие типы системных объектов (простые, сложные, саморазвивающиеся системы). При этом возникновение нового типа рациональности и нового образа науки не приводит к исчезновению представлений и методологических установок предшествующего этапа. Между ними существует преемственность. Так, неклассическая наука не уничтожила классическую рациональность, а только ограничила сферу ее действия. При решении ряда задач неклассические представления о мире и познании оказывались избыточными и исследователь мог ориентироваться на традиционно классические образцы (например, при решении некоторых задач небесной механики не привлекают нормы квантово-релятивистского описания). Точно так же становление постнеклассической науки не стало причиной уничтожения всех представлений и познавательных установок неклассического и классического исследований.

24. Краткий очерк истории физики

Физика - наука, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи, а также законы ее движения. В развитии физических представлений выделяют несколько периодов.

Период от древнейших времен до начала XVII в. можно считать предысторией физики, когда происходило накопление физических знаний об отдельных явлениях природы, возникали отдельные учения, а представления о природе объяснялись на основе умозрительных философских принципов. Важнейшим фрагментом античной научной картины мира стало геоцентрическое учение о мировых сферах (теория движения планет вокруг неподвижной Земли), получившее завершенную форму у К. Птолемея. Заметим, что в античные времена Аристархом Самосским высказывались предположения о том, что не Земля, а Солнце находится в центре Вселенной. Однако его взгляды не были поддержаны учеными того времени и о них надолго забыли. Значимой для последующего развития физики была концепция, выдвинутая в античное время, о дискретности (прерывности) строения материи -атомизм (Демокрит, Левкипп, Лукреций, Эпикур), согласно которой все тела состоят из атомов - мельчайших неделимых частиц.

В VI-XIV вв. продолжается накопление разрозненных физических фактов и появляется ряд общих представлений о природных явлениях. В 1543 г. вышел в свет труд Н. Коперника <О вращении небесных сфер>, содержащий изложение гелиоцентрической системы м и р а, а в 1584 г. Дж. Бруно публикует диалог <О бесконечности, Вселенной и мирах>, где была высказана идея о бесконечности Вселенной и единстве законов природы, о существовании других планетных систем, кроме Солнечной, и т.д.

Период классической физики (XVII - начало XX в.). Физика как наука берет начало от Г. Галилея, который выдвинул в первой половине XVII в. идею об относительности движения, установил законы инерции и свободного падения и др., активно защищал гелиоцентрическую систему мира. Основным достижением физики XVII в. признано создание классической механики, связанное с формулировкой основных законов этой науки И. Ньютоном в 1687 г. Фундаментальное значение имело введение Ньютоном понятия состояния, которое стало одним из основных для всех физических теорий. Состояния систем тел в механике полностью определяются координатами и импульсами тел системы. Исходя из законов движения планет, установленных И. Кеплером, Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения, с помощью которого удалось с достаточной точностью рассчитать движение Луны, планет и комет, объяснить приливы в океане. Им были впервые четко сформулированы классические представления об абсолютном пространстве как вместилище материи, не зависящем от ее свойств и движения, и абсолютном равномерно текущем времени. Ньютон построил механистическую картину природы как завершенную систему механики. Важное достижение этого времени - понимание идентичности физических законов для всей Вселенной.

Период становления современной физики связывают с началом XX в. Переход от классической физики к современной характеризовался не только возникновением новых идей, открытием новых неожиданных фактов и явлений, но и преобразованием ее духа в целом, возникновением нового способа физического мышления, глубоким изменением методологических принципов физики. Одновременно (в начале XX в.) появилось новое учение о пространстве и времени -теория относительности (А. Эйнштейн), физика становится релятивистской (любая физическая картийа мира относительна и связана с определенной системой отсчета).

Во второй половине XX в. происходит преобразование физики, связанное с познанием структуры атомного ядра, свойств элементарных частиц (Э. Ферми, Р. Фейнман, М. Гелл-Манн и др.), конденсированных сред (Дж. Бардин, ЛД. Ландау, И.Н. Боголюбов и др.). Физика стала источником новых идей, преобразовавших современную технику: ядерная энергетика (Н.В. Курчатов), квантовая электроника (Н.Г. Басов, A.M. Прохоров и Таунс), микроэлектроника, радиолокация и т.п. возникли и развились благодаря достижениям физики.