- •40)Динамический режим работы полевых транзисторов.

- •47)Двухэлектродные лампы, физические процессы.

- •48) Статические характеристики и параметры двухэлектродных ламп.

- •51)Статические характеристики трёхэлектродных ламп.

- •52)Работы трёхэлектродной лампы с нагрузкой в анодной цепи

- •54)Тетроды,особенности работы,статические параметры и характеристики.

- •55)Пентоды,параметры,характеристики.

- •56)Работа пентода в динамическом режиме с нагрузкой в анодной цепи.

1)Классификация резисторов , маркировка, обозначение, допускаемые нормализованные отклонения.

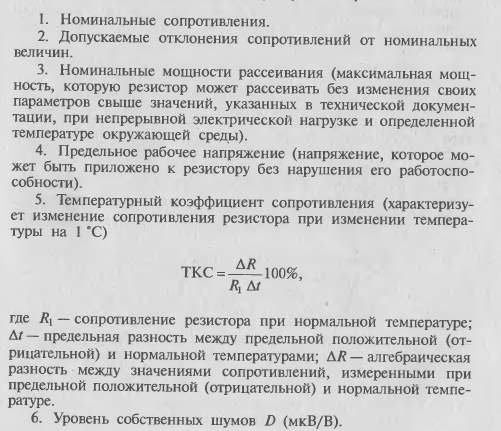

2.Основные параметры и характеристики резисторов.

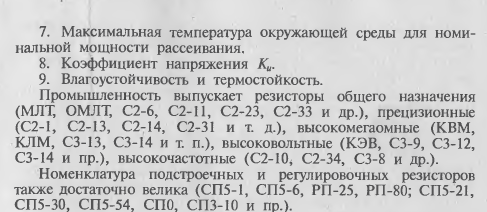

3)Терморезисторы. Основные параметры и характеристики.

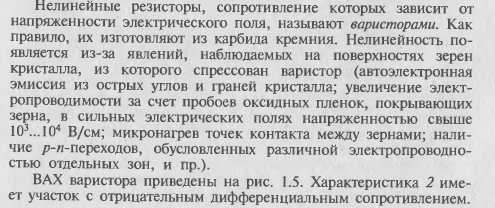

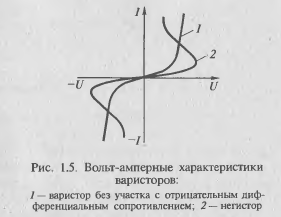

4)Варисторы и позисторы, принцип работы, основные параметры и характеристики.

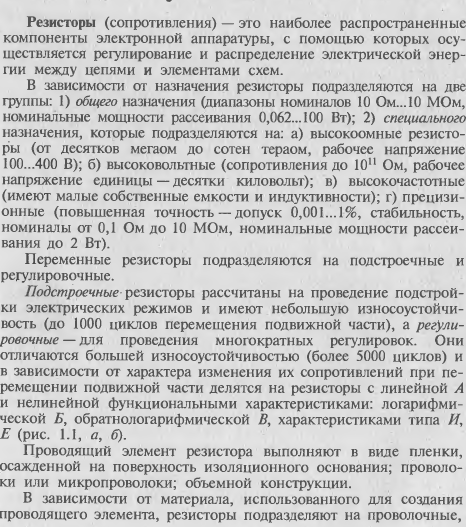

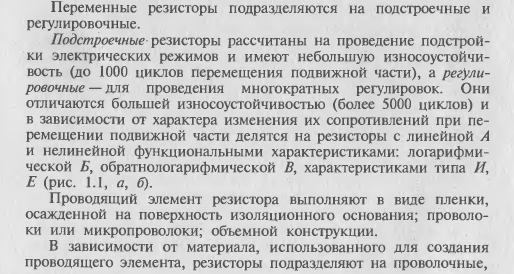

5)Переменные резисторы, конструктивные особенности и основные параметры и характеристики.

Переменные резисторы характеризуются следующими основными параметрами. Номинальное значение сопротивления Rном. Измеряется в омах (Ом), килоомах (кОм), мегаомах (мОм). Номинальные значения сопротивлений указывают на корпусе изделия. Допустимое отклонение действительного сопротивления от его номинального значения. Это отклонение измеряется в процентах, оно нормировано и определяется классом точности. Номинальное значение мощности рассеивания переменного резистора Rном. Этот параметр измеряется в ваттах (Вт). Это наибольшая мощность постоянного или переменного тока, при протекании которого через переменный резистор он может работать длительное время без повреждений. Мощность Рном, ток I, протекающий через резистор, падение напряжения U на резисторе и его сопротивление r связаны зависимостью: P=UI U=IRВ большинстве устройств радиоэлектронной аппаратуры применяют переменные резисторы с номинальной мощностью рассеивания от 0,05 до 2 Вт. Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) резистора. Характеризует относительное изменение сопротивления переменного резистора при изменении температуры окружающей среды на 1 °С и выражается в процентах. В резисторах ТКС незначительный и составляет в среднем десятые доли - единицы процента. Собственные индуктивность и емкость. Определяются габаритными размерами, конструкцией и влияют на частотный диапазон применения резисторов.

Функциональные и конструктивные особенности. Таких характеристик несколько. Функциональная зависимость (кривая регулирования). Кривая, которая показывает зависимость величины сопротивления между подвижным контактом и одним из неподвижных контактов проводящего элемента от угла поворота. По характеру функциональной зависимости переменные резисторы разделяются на линейные и нелинейные. Характер нелинейной зависимости определяется схемными задачами, для решения которых предназначен резистор. Наиболее распространенные нелинейные зависимости — логарифмические и обратно-логарифмические. Разрешающая способность. Важная характеристика переменных резисторов, показывающая, какое наименьшее изменение угла поворота подвижной системы резистора может быть различимо. Ее характеризуют минимально допустимым изменением сопротивления при весьма малом перемещении подвижного контакта. У непроволочных резисторов разрешающая способность теоретически неограниченна и лимитируется дефектами и неоднородностями проводящего слоя, контактной щетки и величиной переходного контактного сопротивления. Шумы вращения. При вращении подвижной системы резистора, помимо тепловых и токовых шумов на выходное напряжение, зависящее от угла поворота, накладывается еще одна составляющая — напряжение шумов вращения. Их уровень значительно превышает тепловые и токовые шумы в резисторе и достигает 30 –40 дБ. Шумы вращения особенно характерны для непроволочных потенциометров. Источниками шумов вращения могут быть: шумы переходного сопротивления, возникающие в результате появления контактной разности потенциалов между щеткой и резистивным элементом; термоэлектродвижущая сила, возникающая от нагрева проводящего элемента при быстром вращении подвижной системы.

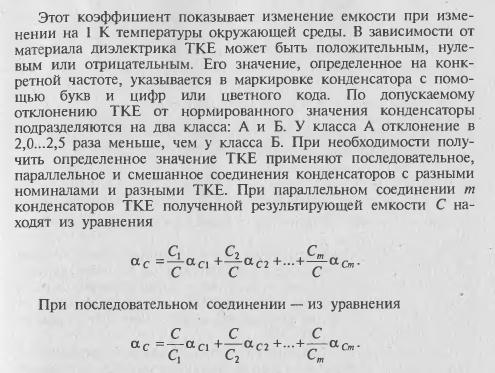

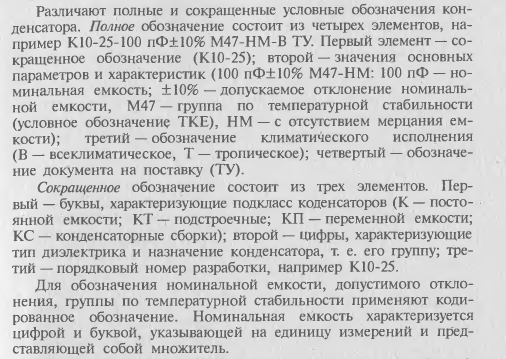

6)Конденсаторы, разновидности конденсаторов, обозначение, маркировка и допускаемые нормализованные отклонения.

7)Основные параметры постоянных конденсаторов.

8)Переменные и подстроечные конденсаторы, конструктивные особенности.

![]()

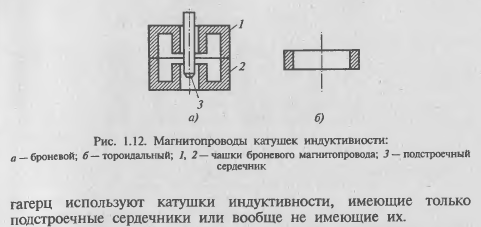

9)Катушки индуктивности,особенности конструкции и способы изготовления.

10)Основные параметры и характеристики катушек индуктивности.

11)Особенности работы трансформаторов и их классификация.

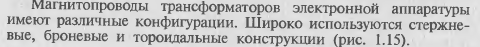

11)Магнитопроводы трансформаторов и их конструктивные особенности.

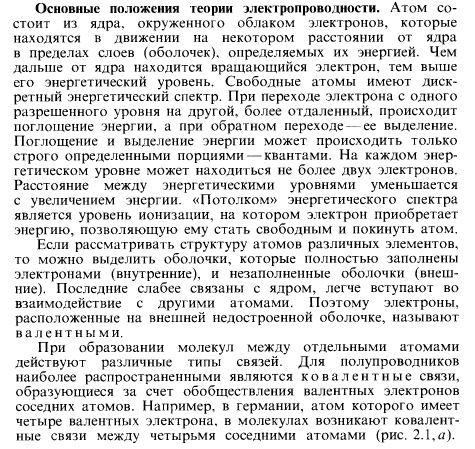

13)Электропроводность полупроводников, основные положения теории электропроводности.

14)Полупроводниковые диоды, особенности работы и обозначения.

15)Выпрямительные и универсальные диоды, конструктивные особенности, параметры и характеристики.

![]()

Универсальными называют высокочастотные диоды, применяемые для выпрямления, модуляции, детектирования и других нелинейных преобразований электрических сигналов, частота которых не превышает 1 ГГц. К универсальным относятся диоды, выполненные по самым разным технологиям (точечные, микросплавные и т.п.), их основным отличием от типичных выпрямительных диодов является малое время обратного восстановления. Диоды этой группы могут быть использованы, например, в выпрямителях, работающих на высоких

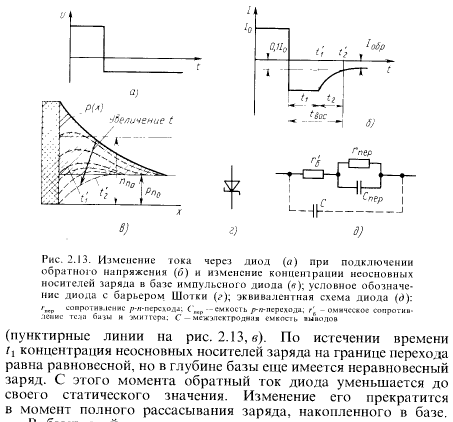

16)Импульсные диоды,особенности работы,параметры и характеристики.

![]()

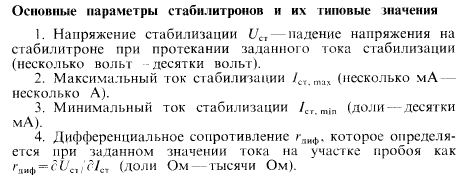

17)Принцип работы стабилитронов, основные параметры, характеристики, схема включения.

18)Варикапы, схема, принцип работы, основные параметры, характеристики, область использования.

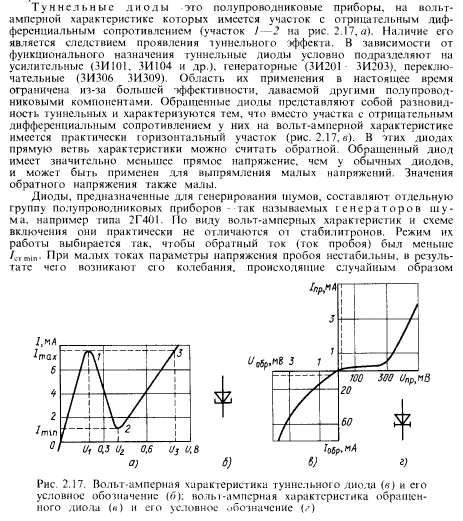

18)Туннельные и обращаемые диоды, параметры, характеристики.

20)Конструктивные особенности СВЧ диодов, классификация, область применения.

Конструкция СВЧ диодов обычно приспособлена к сочленению с элементами коаксиального или волноводного тракта, с измерительными головками и другими деталями системы СВЧ. В длинноволновом участке СВЧ диапазона (3-10 см) основными типами корпуса являются металлокерамический или металлостеклянный патронного типа. В диапазоне волн 1-3 см габариты и емкость этих корпусов становятся недопустимо большими, и поэтому выпрямляющий контакт монтируется в корпусе коаксиального типа. В диапазоне миллиметровых волн используются волноводную конструкцию.

В устройствах миллиметрового диапазона волн (особенно инте-гральных) для построения мощных СВЧ усилителей широко приме-няют лавинно-пролетные диоды, а для построения СВЧ генераторов диоды Ганна. В этих диодах используется явление ограничения подвижности электронов в электрических полях с напряженностью выше критической, и в их вольтамперных характеристиках имеется участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Ла-винно-пролетные диоды работают в режиме лавинного размножения носителей заряда при обратном смещении электрического перехода. В диодах Ганна (в структуре этих приборов нет выпрямляющего пе-рехода) используется эффект возникновения электрических колеба-ний в пластине из арсенида галлия при приложении к ней постоян-ного напряжения, создающего электрическое поле с напряженно-стью более 105 В/м.

Выпускаемые промышленностью лавинно-пролетные диоды и генераторы Ганна рассчитаны на выходную СВЧ мощность в непре-рывном режиме в несколько десятков милливатт. В импульсном ре-жиме эта мощность может быть повышена на несколько порядков. Для увеличения выходной мощности нужны лавинно-пролетные диоды и генераторы Ганна с большей площадью электронно-дырочного перехода и большей площадью тонкой пленки полупро-водника. При этом они должны быть однородны не только по тол-щине, но и по площади.

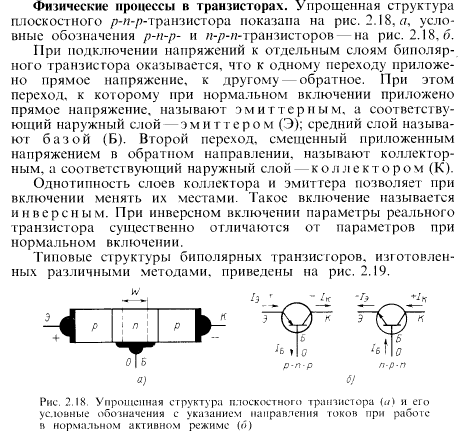

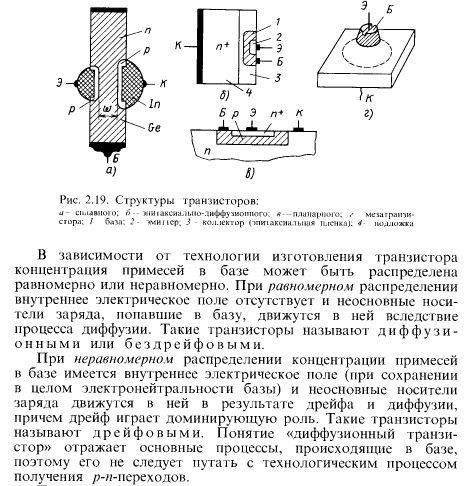

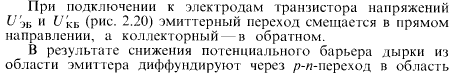

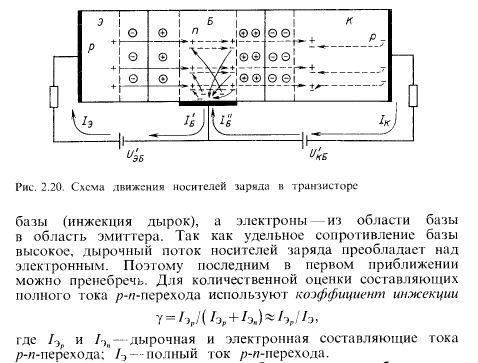

21)Биполярные транзисторы, физические процессы и их обозначение.

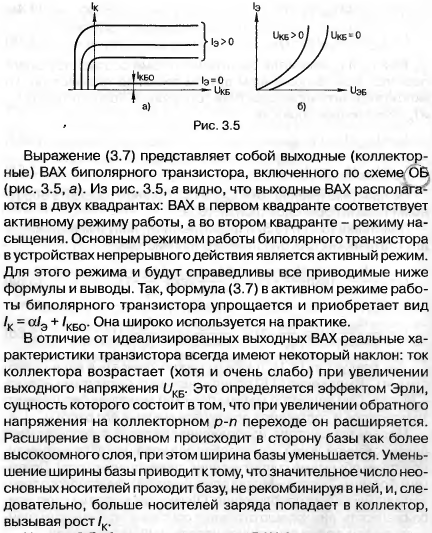

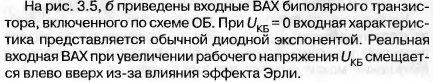

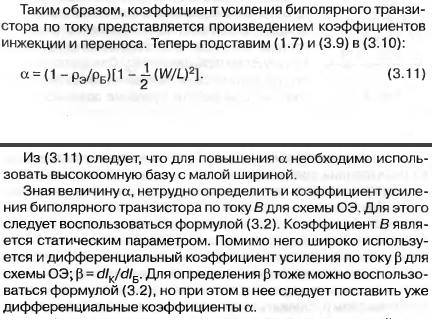

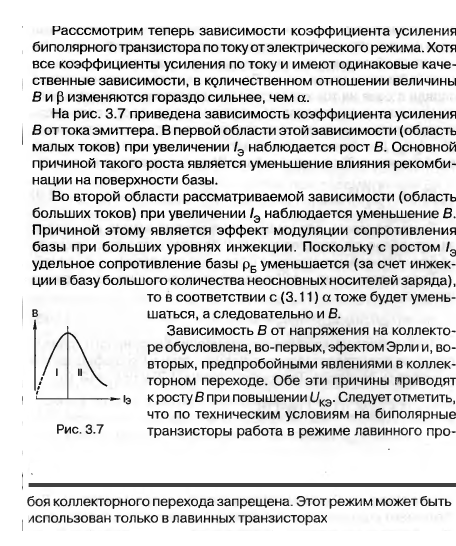

22)Активный режим работы биполярного транзистора с общей базой, входные и выходные характеристики и параметры.

23) Активный режим работы биполярного транзистора с общим эмиттером, входные и выходные характеристики и параметры.

24)Схема включения биполярного транзистора в режиме усиления тока (эмиттерный повторитель). Особенности работы.

![]()

25)Принцип работы биполярного транзистора с общей базой при подаче синусоидального напряжения.

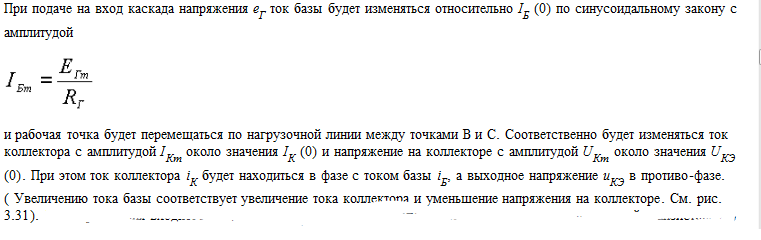

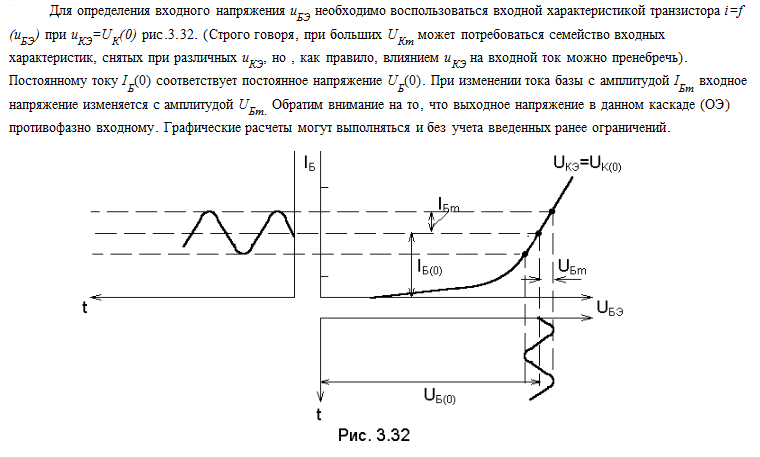

26) Принцип работы биполярного транзистора с общим эмиттером при подаче синусоидального напряжения.

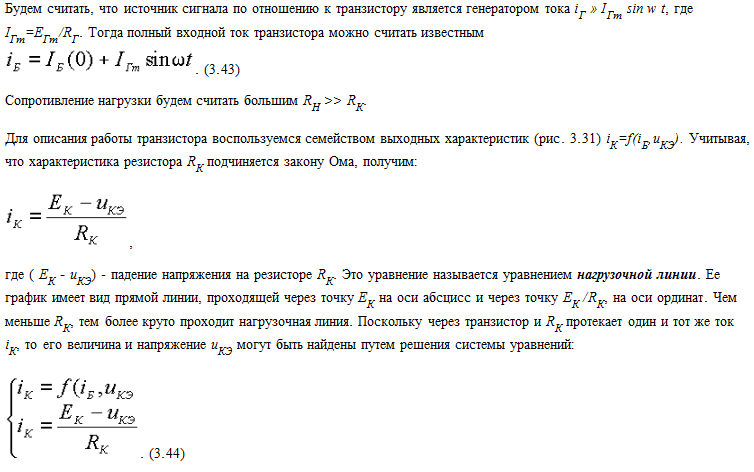

27)Динамический режим работы биполярного транзистора.

Входная динамическая характеристика представляет собой зависимость входного тока от входного напряжения в динамическом режиме (рис.1в). На этой характеристике штриховой линией нанесена входная динамическая линия нагрузки, которая строится по точкам пересечения выходных динамических характеристик с нагрузочной прямой.

28)Работа биполярного транзистора с ВЧ сигналами

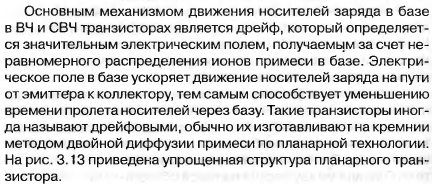

29)Конструктивные особенности СВЧ биполярных транзисторов

30)Классификация полевых транзисторов, отличительные особенности их работы.

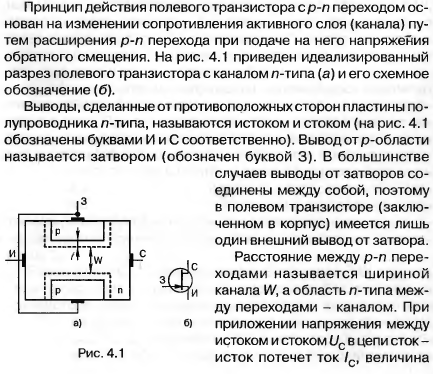

31)Полевые транзисторы с управляющим р-п переходом, устройство и принцип действия.

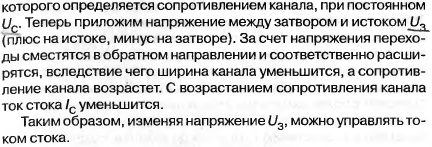

32)Статические параметры и характеристики полевых транзисторов управляющим р-п переходом.

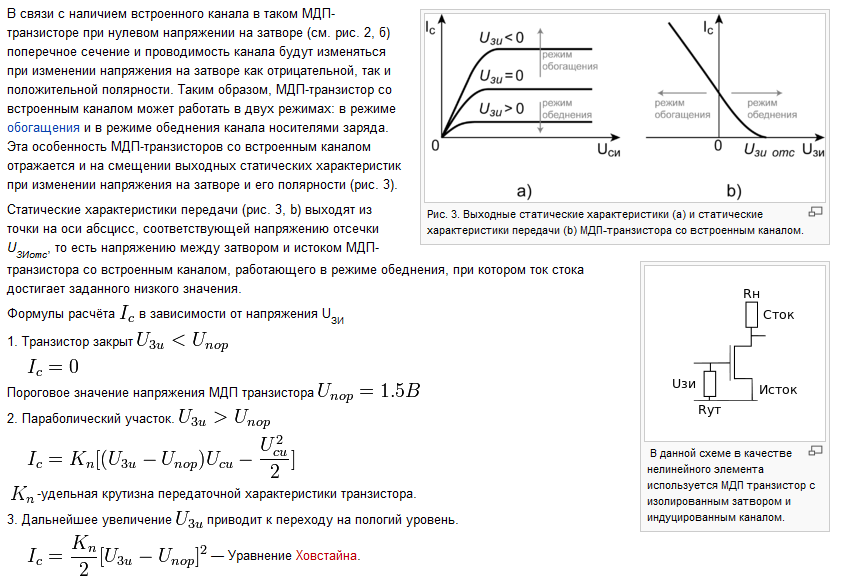

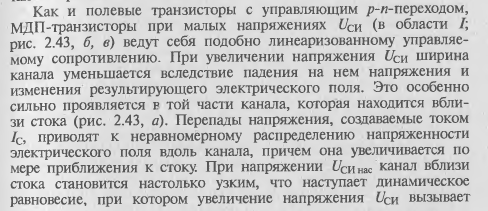

33)Особенности работы МПД транзисторов со встроенным каналом.

34)Статические характеристики и параметры МДП транзисторов со встроенным каналом.

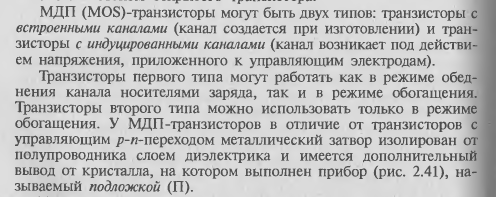

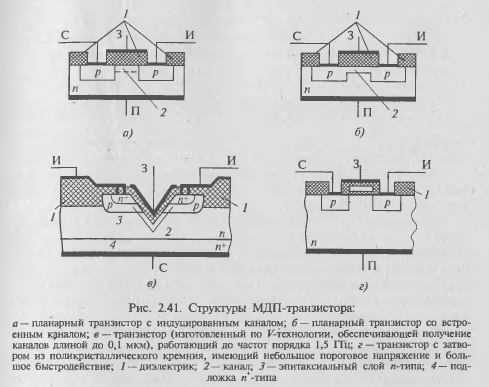

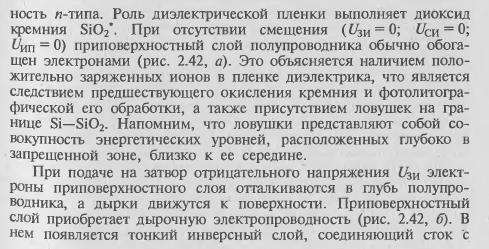

35)МДП транзисторы с индуцированным каналом, физические процессы, принцип работы.

![]()

![]()

36)Работа полевых транзисторов при малых синусоидальных сигналах.

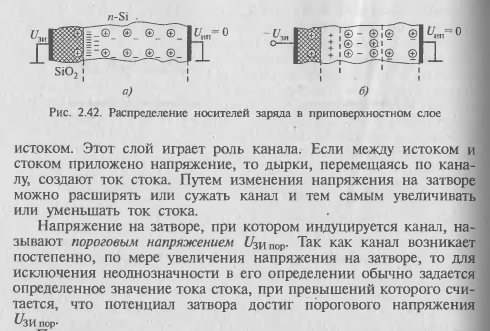

37,38,39)Схемы включения полевых транзисторов с общим стоком, истоком, затвором.

Так же, как и биполярные транзисторы, полевые транзисторы могут иметь три схемы включения: с общим истоком, с общим стоком и с общим затвором. Схема включения определяется тем, какой из трех электродов транзистора является общим и для входной и выходной цепи. Очевидно, что рассмотренный нами пример является схемой с общим истоком (рис. 4.4, а).

Схема с общим затвором (рис. 4.4, б) аналогична схеме с общей базой у биполярных транзисторов. Она не дает усиления по току, а входное сопротивление здесь маленькое, так как входным током является ток стока, вследствие этого данная схема на практике не используется.

Схема с общим стоком (рис. 4.4, в) подобна схеме эмиттерного повторителя на биполярном транзисторе и ее называют истоковым повторителем. Для данной схемы коэффициент усиления по напряжению близок к единице. Выходное напряжение по величине и фазе повторяет входное. В этой схеме очень высокое входное сопротивление и малое выходное.

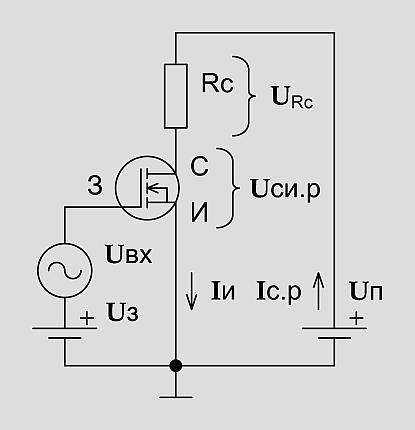

40)Динамический режим работы полевых транзисторов.

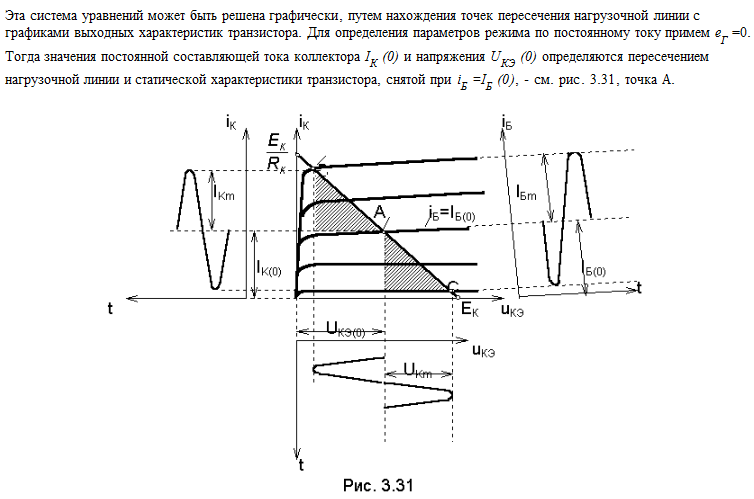

Динамическим режимом работы называют такой режим, в котором к транзистору, который усиливает входной сигнал, подключена нагрузка. Такой нагрузкой может служить резистор Rс, подсоединённый последовательно со стоком полевого транзистора, включённого по схеме с общим истоком, что показано на рис. 5.10.

Постоянное напряжение питания каскада Uп составляет сумму падений напряжений на выводах сток-исток транзистора и на резисторе Rс, то есть Uп = URс + Uси.р. В тоже время, согласно закону Ома, падение напряжения на нагрузочном резисторе Rс равно произведению протекающего по нему тока Iс.р на его сопротивление: URс = Iс.р • Rс. Согласно сказанному, напряжение питания каскада составляет: Uп = Uси.р + Iс.р • Rс. Последнее выражение можно переписать относительно напряжения сток-исток транзистора, и в этом случае получим линейную формулу для выходной цепи Uси.р = Uп – Iс.р • Rс, которую именуют уравнением динамического режима.

На выходных статических характеристиках транзистора для получения представления о режимах работы каскада строят динамическую характеристику, имеющую форму линии. Рассмотрим рисунок 5.11, на котором изображена такая динамическая характеристика усилительного каскада.

Чтобы провести эту линию, которую ещё называют нагрузочной прямой, необходимо знать две координаты точек, соответствующих напряжению питания каскада и току стока в режиме насыщения. Эта нагрузочная прямая пересекает семейство выходных статических характеристик, а точка пересечения, которую называют рабочей, соответствует определённому напряжению затвор-исток. Зная положение рабочей точки, можно вычислить некоторые ранее не известные токи и напряжения в конкретном устройстве.

41)Особенности работы полевых транзисторов в СВЧ диапазоне.

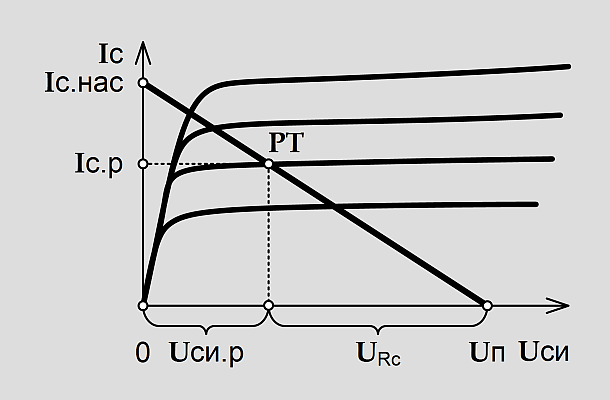

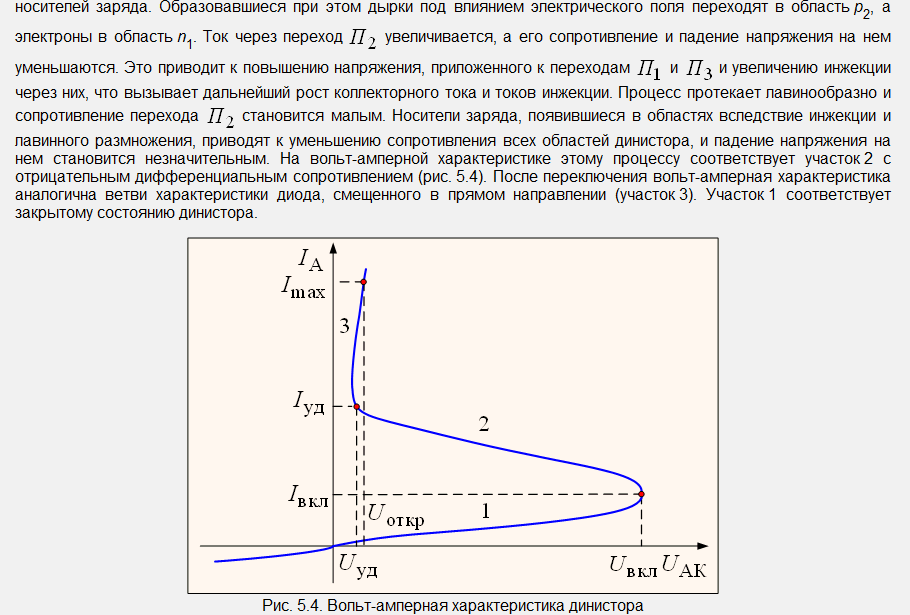

42) Динисторы, принцип работы, параметры, характеристики.

43) Тринисторы, принцип работы, параметры, характеристики.

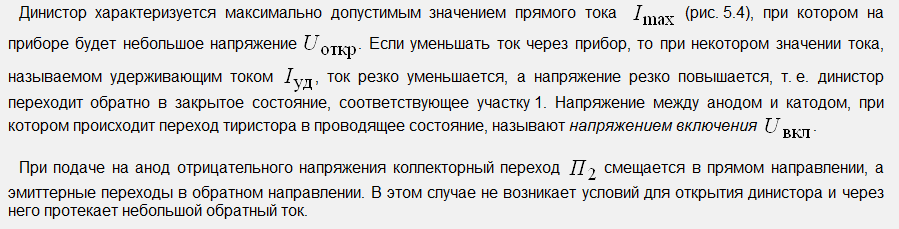

Тринистором, или, иначе, триодным тиристором, называют переключательный компонент с тремя электронно-дырочными переходами, и тремя выводами – анодом, катодом и управляющим электродом. Тринисторы обладают аналогичной динисторам структурой, а отличие состоит в наличии управляющего электрода – дополнительного вывода, подключённого к одной из баз. Если через управляющий электрод тринистора пропустить отпирающий ток, то тринистор перейдёт в открытое состояние. В зависимости от того, к какой именно из баз будет подсоединён управляющий электрод, можно организовать включение тринистора при приложении отпирающего напряжения между управляющим электродом и либо анодом, либо катодом. Вольтамперная характеристика тринистора похожа на вольтамперную характеристику динистора. Однако отпирание тринистора обычно происходит при существенно более низком прямом напряжении, чем необходимо динистору, и к открыванию тринисторной структуры приводит протекание тока через управляющий электрод. Чем больше ток управляющего электрода, тем при более низком прямом напряжении тринистор перейдёт в открытое состояние, что отражено на вольтамперной характеристике тринистора, изображённой на рис. 7.3.

На рисунке обозначено:

I – участок, на котором тринистор открыт;

II – участки отрицательного сопротивления и пробоя коллекторного перехода;

III – участок запертого состояния тринистора в прямом включении;

IV – участок обратного включения динистора.

Когда через управляющий электрод протекает отпирающий ток, возрастает скорость носителей заряда, которые инжектируются через коллекторный переход, что инициирует принудительное отпирание тринистора. После включения незапираемый тринистор не реагирует на изменение силы тока управляющего электрода. Чтобы закрыть тринистор, необходимо уменьшить силу тока, протекающего по аноду и катоду, ниже тока удержания, либо поменять полярность напряжения, приложенного между анодом и катодом. Если управляющий электрод тринистора обесточен, то тринистор функционирует совершенно так же, как динистор. В незапираемых тринисторах управляющий электрод занимает небольшой участок кристалла полупроводника, ориентировочно в несколько процентов.

Тринисторы широко применяют в регуляторах мощности, контакторах, ключевых преобразователях и инверторах и пр. Некоторое ограничение на внедрение тринисторов накладывает их частичная управляемость.

44)Фотоэлектрические полупроводниковые приборы, принцип работы, параметры и характеристики.

45)Излучающие полупроводниковые приборы, параметры и характеристики.

46)Основные сведения об электровакуумных приборах, физические основы их работы.

Электровакуумные приборы получили широкое распространение. С помощью этих приборов можно преобразовать электрическую энергию одного вида в электрическую энергию другого вида, отличающуюся по форме, величине и частоте тока или напряжения, а также энергию излучения в электрическую и обратно.

При помощи электровакуумных приборов

можно осуществить регулирование различных электрических, световых и других величин плавно или по ступеням, с большой или малой скоростью и с малыми затратами энергии на сам процесс регулирования, т. е. без значительного снижения КПД, характерного для многих других способов регулирования и управления.

Эти достоинства электровакуумных приборов обусловили их использование для выпрямления, усиления, генерирования и преобразования частоты различных электрических токов, осциллографии электрических и неэлектрических явлений, автоматического управления и регулирования, передачи и приема телевизионных изображений, различных измерений и других процессов.

Электровакуумными приборами называют приборы, в которых рабочее пространство, изолированное газонепроницаемой оболочкой, имеет высокую степень разрежения или заполнено специальной средой (парами или газами) и действие которых основано на использовании электрических явлений в вакууме или газе.

Электровакуумные приборы делятся на электронные приборы, в которых проходит чисто электронный ток в вакууме, и ионные приборы (газоразрядные), для которых характерен электрический разряд в газе или парах.

В электронных приборах ионизация практически отсутствует, а если и наблюдается в небольшой степени, то не оказывает заметного влияния на работу этих приборов. Разрежение газа в этих приборах оценивается давлением остаточных газов менее 10-6мм рт. ст., характерным для высокого вакуума.

В ионных приборах давление остаточных газов бывает 10-3мм рт. ст. и выше. При таком давлении значительная часть движущихся электронов сталкивается с молекулами газа, приводит к ионизации, и, следовательно, в этих приборах процессы являются электронно-ионными.

Действие проводниковых (безразрядных)электровакуумных приборов основано на использовании явлений, связанных с электрическим током в твердых или жидких проводниках, находящихся в разреженном газе. В этих приборах электрического разряда в газе или в вакууме нет.

Электровакуумные приборы подразделяются по различным признакам. Особую группу составляют электронные лампы, т. е. электронные приборы, предназначенные для различных преобразований электрических величин. Эти лампы по своему назначению бывают генераторными, усилительными, выпрямительными, частотопреобразовательными, детекторными, измерительными и т. д. Большинство их рассчитано на работу в непрерывном режиме, но выпускают лампы и для импульсного режима. Они создают электрические импульсы, т. е. кратковременные токи при условии, что длительность импульсов много меньше, чем промежутки между импульсами.

Электровакуумные приборы классифицируются еще и по многим другим признакам: по типу катода (накаленный или холодный), по устройству баллона (стеклянный, металлический, керамический или комбинированный), по роду охлаждения (естественное, т. е. лучистое, принудительное воздушное, водяное).