- •1 Общее представление о географических информационных системах

- •1. Общая характеристика гис движения

- •1. Общая характеристика гис движения

- •2. Определение гис

- •3. Общая характеристика компонентов гис

- •4. Обшая характеристика отличительных функций гис

- •5. Пространственные запросы в гис

- •6. Гис как пересечение наук

- •7. Историческая справка

- •5 Географические объекты и географические данные

- •1. Географические объекты

- •1.1 Определение географических объектов

- •1.2 Способы локализации географических объектов

- •1.3 Виды географических объектов

- •2. Понятия «информация» и «данные»

- •2.1 Информация

- •2.2 Понятия "информация" и "данные"

- •2.3 Географические данные, информация о географическом объекте

- •6 Векторные модели географических объектов

- •1. Базовые понятия картографического представления информации

- •2. Векторное нетопологическое представление пространственных объектов

- •2.1. Векторные модели единичных пространственных объектов

- •2.2. Векторные модели множества пространственных объектов

- •3.Векторное топологическое представление пространственных объектов

- •3.1. Пространственные отношения

- •3.2. Понятие «граф»

- •3.3. Понятие «топология»

- •3.4. Топологическое представление области

- •3.5. Топологическое представление смежности

- •3.6. Топологическое представление связности

- •6.2. Таблицы атрибутов

- •6.3. Связь пространственных и атрибутивных данных

- •7. Растровые модели географических объектов

- •7.1. Концепция растровых моделей географических объектов

- •7.1.1. Определение и виды растровых моделей

- •7.1.2. Источники растровых данных

- •7.1.3. Матрица ячеек

- •7.1.4. Представление географических объектов

- •7.2. Характеристики растровых моделей

- •1. Разрешение

- •2. Геометрия растров

- •3. Координаты ячеек

- •4. Значение ячеек растра

- •5. Цветовые модели

- •6. Таблица атрибутов растра

- •7. Зонирование

- •8. Хранение растровых данных

- •9. Методы сжатия растровых данных

- •10. Форматы растровых данных

- •8 Tin модели географический объектов

- •1. Определение поверхности. Растровое представление поверхности

- •2. Определение tin

- •3. Свойства tin

- •4. Геометрия tin

- •5. Триангуляция Делоне

- •6. Топология в tin

- •7. Создание tin

- •8. Визуализация поверхности

- •8.1. Затенение граней

- •8.2. Диапазоны высот

- •3 Характеристика: хранение пространственных данных

- •10 Геореференция пространственных данных

- •1. Сферы и сфероиды

- •2. Даты

- •3.1. Географические системы координат

- •3.2. Проецированные системы координат

- •4. Картографические проекции

- •4.1. Что представляет собой картографическая проекция?

- •4.2. Классификация проекций по типу искажений

- •4.3. Классификация проекций по типу развертывающихся поверхностей

- •5. Географические преобразования

- •5.1. Методы географических преобразований (Метод с тремя параметрами, Метод с семью параметрами)

- •11 Геореляционная модель данных

- •1. Сущность реляционной модели данных

- •2. Сущность геореля ционной моде ли данных

- •3.1. Набор данных «Тема»

- •3.2. Модель данных "Шейпфайл"

- •3.3. Модель данных "Покрытие"

- •4. Преимущес тв а и недостатки геореля ционной м одели данных.

- •12.Объектно-ориентированная модель данных

- •3 . Общая характеристика модели данных "База геоданных"

- •4. Элементы бгд

- •4.1. Таблицы. Расширения таблиц

- •4.2. Классы пространственных объектов. Расширения классов пространственных о бъектов.

- •4.3. Наборы растровых данных. Расширения растров.

- •13 Пространственный анализ векторных моделей

- •1.Алгоритмы вычислительной геометрии

- •1.1. Пересечение линий

- •1.2. Определение площади полигона

- •1.3. Определение принадлежности точки к полигону

- •1.4. Определение центральной, репрезентативной точки полигона

- •2. Базовые группы операций пространственного анализа векторных моделей

- •3. Топологическое наложение векторных моделей

- •3.1. Концепция топологическое наложение карт

- •3.2. Булева алгебра в топологическом наложении

- •3.3. Классификация векторных оверлейных операций

- •3.4. Алгоритмы векторных оверлейных операций (Обработка "точка в полигоне")

- •3.5. Типы оверлейных операций (Объединение, Пересечение, Включение, Исключение)

- •4. Генерирование буферов

- •4.1.Определение и назначение буферов

- •4.2. Буферизация точечных пространственных объектов

- •4.3. Буферизация линейных пространственных объектов

- •4.4. Буферизация полигональных пространственных объектов

- •5. Этапы пространственного анализа

- •14. Пространственный анализ растровых моделей

- •1. Типы цифровых данных

- •2. Пространственная перевыборка: Метод ближайшего соседа, Метод билинейной интерполяции, Метод кубической интерполяции

- •3. Мозаичный монтаж

- •4. Реклассификация

- •5. Операции окрестности. Статистический анализ окрестности

4. Генерирование буферов

4.1.Определение и назначение буферов

Буфер (Buffer) – это зона точно установленной ширины вокруг точечного, линейного или полигонального пространственного объекта. В результате генерирования буфера создается новый полигональный объект – буферная зона. Задача построения буферных зон требует определения геометрического места точек плоскости , удалённых от множества объектов не более чем на за данное расстояние.

Пространственный буфер может быть сгенерирован для анализа близости . Его используют для того, чтобы определить области и объекты, которые находятся и ли внутри и ли вне определенной буферной зоны.

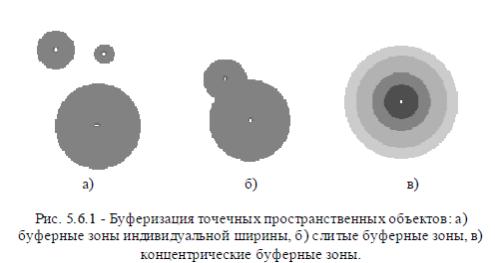

4.2. Буферизация точечных пространственных объектов

Буферизация точечных пространственных объектов – самая простая форма буферизации, поскольку процесс включает создание круглого поли гона относительно каждой точки, радиус которого равен ширине буфера b.

Имеются два метода на значения ширины буфера. Первый использует фиксированную ширину буфера для всех точек слоя. Второй - каждой точке назначается индивидуальная ширина буфера, основанная на атрибута х э того слоя, хранящихся в таблице (то есть взвешенная ширина).

Если имеются множество точек в слое, подлежащем буферизации, то система должна проверить перекрытия буфера каждой точки. Любые нескладывающиеся части должны быть удалены. Поэтому результатом операции являются полигоны , представляющие области, покрытые всеми накладывающимися буферами. Этот процесс включает две дополнительные операции: пересечение буферов и растворение общи х границ буферов.

4.3. Буферизация линейных пространственных объектов

Алгоритм для буферизации линейны х пространственных объектов более сложный, чем для буферизации точечных данных, так ка к линии могут быть составлены из множественны х сегментов . Процесс для буферизации линейного пространственного объекта следующий.

1. Каждому сегменту поли линии назначают соответствующую ширину буфера (который может быть фиксированным для все х линии и ли взвешенным). Ширину буфера называют "буферным " расстоянием b.

2. Каждый сегмент поли линии имеет начальную вершину (Х1, У1) и

конечную вершину (Х2, У2). Используя эти координаты, вычисляют разности координат x и y между этими двумя конечными точками.

3. Определяются координаты конечных точек для параллельных буферных линий каждого сегмента линии с обеих сторон сегмента на перпендикуляре длиной b по формулам:

4. По полученным координатам определяются уравнения граничных линий буфера.

5. Рассчитываются пересечения граничных линий буфера для смежных сегментов, и назначаются координаты точкам пересечения.

6. В каждой вершине линии граничные прямые линии буфера сопрягаются круговыми кривыми; в начальной и конечной точках полилинии граничные прямые линии сопрягают полукругом.

7. Отдельные части буфера полилинии сливаются в один буферный полигон

Различные пакеты программного обеспечения ГИС могут определять концы буфера разными методами:

1. Сопряжение начальной точки и конечной точки лини и с "полукруговыми" полигонами буфера радиуса b.

2. Простое отсечение параллельных буферных концов.

3. Сужение параллельных буферных концов, чтобы сблизить конечные точки.

Если имеется множество линий в исходном слое, то система должна проверить перекрытия буферов для каждой линии. Любые накладывающиеся сечения должны быть удалены та к, чтобы результатом операции были поли гоны, представляющие область, покрытую всеми буферами. Этот процесс включает две дополнительные операции: пересечение буферов и растворение общих границ буферов.

Процесс буферизации приводит к новому слою в системе, состоящему из полигональных данных, которые представляют буферные зоны. Таблица результирующего поли гона будет иметь идентификаторы для каждого полигона, созданного в процессе буферизации, и дополнительные атрибуты : ширина буфера и указания, находится ли поли гон внутри буферной зоны или вне буферной зоны.