- •1 Общее представление о географических информационных системах

- •1. Общая характеристика гис движения

- •1. Общая характеристика гис движения

- •2. Определение гис

- •3. Общая характеристика компонентов гис

- •4. Обшая характеристика отличительных функций гис

- •5. Пространственные запросы в гис

- •6. Гис как пересечение наук

- •7. Историческая справка

- •5 Географические объекты и географические данные

- •1. Географические объекты

- •1.1 Определение географических объектов

- •1.2 Способы локализации географических объектов

- •1.3 Виды географических объектов

- •2. Понятия «информация» и «данные»

- •2.1 Информация

- •2.2 Понятия "информация" и "данные"

- •2.3 Географические данные, информация о географическом объекте

- •6 Векторные модели географических объектов

- •1. Базовые понятия картографического представления информации

- •2. Векторное нетопологическое представление пространственных объектов

- •2.1. Векторные модели единичных пространственных объектов

- •2.2. Векторные модели множества пространственных объектов

- •3.Векторное топологическое представление пространственных объектов

- •3.1. Пространственные отношения

- •3.2. Понятие «граф»

- •3.3. Понятие «топология»

- •3.4. Топологическое представление области

- •3.5. Топологическое представление смежности

- •3.6. Топологическое представление связности

- •6.2. Таблицы атрибутов

- •6.3. Связь пространственных и атрибутивных данных

- •7. Растровые модели географических объектов

- •7.1. Концепция растровых моделей географических объектов

- •7.1.1. Определение и виды растровых моделей

- •7.1.2. Источники растровых данных

- •7.1.3. Матрица ячеек

- •7.1.4. Представление географических объектов

- •7.2. Характеристики растровых моделей

- •1. Разрешение

- •2. Геометрия растров

- •3. Координаты ячеек

- •4. Значение ячеек растра

- •5. Цветовые модели

- •6. Таблица атрибутов растра

- •7. Зонирование

- •8. Хранение растровых данных

- •9. Методы сжатия растровых данных

- •10. Форматы растровых данных

- •8 Tin модели географический объектов

- •1. Определение поверхности. Растровое представление поверхности

- •2. Определение tin

- •3. Свойства tin

- •4. Геометрия tin

- •5. Триангуляция Делоне

- •6. Топология в tin

- •7. Создание tin

- •8. Визуализация поверхности

- •8.1. Затенение граней

- •8.2. Диапазоны высот

- •3 Характеристика: хранение пространственных данных

- •10 Геореференция пространственных данных

- •1. Сферы и сфероиды

- •2. Даты

- •3.1. Географические системы координат

- •3.2. Проецированные системы координат

- •4. Картографические проекции

- •4.1. Что представляет собой картографическая проекция?

- •4.2. Классификация проекций по типу искажений

- •4.3. Классификация проекций по типу развертывающихся поверхностей

- •5. Географические преобразования

- •5.1. Методы географических преобразований (Метод с тремя параметрами, Метод с семью параметрами)

- •11 Геореляционная модель данных

- •1. Сущность реляционной модели данных

- •2. Сущность геореля ционной моде ли данных

- •3.1. Набор данных «Тема»

- •3.2. Модель данных "Шейпфайл"

- •3.3. Модель данных "Покрытие"

- •4. Преимущес тв а и недостатки геореля ционной м одели данных.

- •12.Объектно-ориентированная модель данных

- •3 . Общая характеристика модели данных "База геоданных"

- •4. Элементы бгд

- •4.1. Таблицы. Расширения таблиц

- •4.2. Классы пространственных объектов. Расширения классов пространственных о бъектов.

- •4.3. Наборы растровых данных. Расширения растров.

- •13 Пространственный анализ векторных моделей

- •1.Алгоритмы вычислительной геометрии

- •1.1. Пересечение линий

- •1.2. Определение площади полигона

- •1.3. Определение принадлежности точки к полигону

- •1.4. Определение центральной, репрезентативной точки полигона

- •2. Базовые группы операций пространственного анализа векторных моделей

- •3. Топологическое наложение векторных моделей

- •3.1. Концепция топологическое наложение карт

- •3.2. Булева алгебра в топологическом наложении

- •3.3. Классификация векторных оверлейных операций

- •3.4. Алгоритмы векторных оверлейных операций (Обработка "точка в полигоне")

- •3.5. Типы оверлейных операций (Объединение, Пересечение, Включение, Исключение)

- •4. Генерирование буферов

- •4.1.Определение и назначение буферов

- •4.2. Буферизация точечных пространственных объектов

- •4.3. Буферизация линейных пространственных объектов

- •4.4. Буферизация полигональных пространственных объектов

- •5. Этапы пространственного анализа

- •14. Пространственный анализ растровых моделей

- •1. Типы цифровых данных

- •2. Пространственная перевыборка: Метод ближайшего соседа, Метод билинейной интерполяции, Метод кубической интерполяции

- •3. Мозаичный монтаж

- •4. Реклассификация

- •5. Операции окрестности. Статистический анализ окрестности

4.3. Наборы растровых данных. Расширения растров.

Наборы растровых данных

Растровые данные представляют собой географические объекты путем деления территории на дискретные квадратные или прямоугольные ячейки, вложенные в сетку. Каждая ячейка имеет значение, которое используется для представления некоторых характеристик для этого места.

Растровые данные обычно используются для управления и представления изображений, цифровых моделей рельефа, а также ряда других явлений. Нередко растры используются как способ представления точечных, линейных и полигональных пространственных объектов.

Расширения растров

Растры интенсивно используются в Г ИС приложениях. База геоданных может управлять растрами для многих целей:

- в качестве индивидуальных наборов данных,

- в качестве логической коллекции наборов данных,

- атрибуты изображений в таблицах.

База геоданных содержит следующие элементы, которые образуют расширения растров:

1) Набор растровых данных – управляет очень большими непрерывными наборами данных изображений и мозаиками изображений.

2) Каталоги растров– используются для ряда целей: управлять слоем листов изображений, где каждый лист есть изображение; управлять серией изображений в СУ БД; управлять серией временных растров.

3) Колонки атрибутов растров в таблицах – хранит изображения или сканированные документы как атрибуты в таблице.

4) Определение сервиса изображения– сервисы публикации изображений для коллекции растровых данных в поле на диске, в ката логе изображений и базе геоданных.

13 Пространственный анализ векторных моделей

1.Алгоритмы вычислительной геометрии

1.1. Пересечение линий

Операция нахождения точки пересечения линий является одной из базовых в ГИС–анализе, так как она используется в ряде операций геопроцессинга и в оверлейных операциях.

Исходным является уравнение прямой, известное из аналитической геометрии:

y = kx + b ( 5.2.1) где:

b – отрезок, отсекаемый прямой на оси OY;

k – угловой коэффициент прямой k = tgb;

β – угол между положительным направлением оси OХ и прямой.

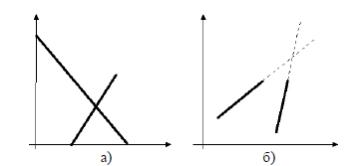

Рис. 5.2.1 – Точка пересечения: а) внутри отрезков прямых; б) снаружиотрезков прямых.

Две линии задаются уравнениями

![]()

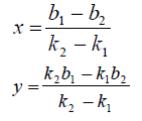

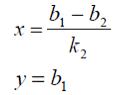

Совместное решение этих двух уравнений позволяет найти координаты точки пересечения этих двух линий:

В оверлейных операциях при определении принадлежности точки полигону учитывается специальный случай, когда одна линия параллельна выбранной оси, например, оси ОХ. В этом случае k = 0, а координаты точки пересечения таких двух линий будут равны:

Для определения пересечения двух полилиний с n1 и n2 сегментами разработано несколько способов. Самым простым способом нахождения их точек пересечения

является последовательная проверка пересечения каждого сегмента первой линии с каждым сегментом второй линии. Сложность э того алгоритма пропорциональна произведению n1 * n2. Она может быть уменьшена, если предварительно проверять на пересечение экстенты (Extent – минимальный ограничивающий прямоугольник) сегментов и полилиний, представленные на рис.5.2.2.

![]()

Рис. 5.2.2 - Экстенты сегментов и полилинии

Второй метод, использованный в ГИС ArcInfo, основан на разбиении полилинии на секции, в которых линия монотонно возрастает или убывает по x и по y. Разбиение происходит в точках локального минимума или максимума по x или по y. Горизонтальная или вертикальная линия пересекает такую секцию только в одной точке.