- •1 Общее представление о географических информационных системах

- •1. Общая характеристика гис движения

- •1. Общая характеристика гис движения

- •2. Определение гис

- •3. Общая характеристика компонентов гис

- •4. Обшая характеристика отличительных функций гис

- •5. Пространственные запросы в гис

- •6. Гис как пересечение наук

- •7. Историческая справка

- •5 Географические объекты и географические данные

- •1. Географические объекты

- •1.1 Определение географических объектов

- •1.2 Способы локализации географических объектов

- •1.3 Виды географических объектов

- •2. Понятия «информация» и «данные»

- •2.1 Информация

- •2.2 Понятия "информация" и "данные"

- •2.3 Географические данные, информация о географическом объекте

- •6 Векторные модели географических объектов

- •1. Базовые понятия картографического представления информации

- •2. Векторное нетопологическое представление пространственных объектов

- •2.1. Векторные модели единичных пространственных объектов

- •2.2. Векторные модели множества пространственных объектов

- •3.Векторное топологическое представление пространственных объектов

- •3.1. Пространственные отношения

- •3.2. Понятие «граф»

- •3.3. Понятие «топология»

- •3.4. Топологическое представление области

- •3.5. Топологическое представление смежности

- •3.6. Топологическое представление связности

- •6.2. Таблицы атрибутов

- •6.3. Связь пространственных и атрибутивных данных

- •7. Растровые модели географических объектов

- •7.1. Концепция растровых моделей географических объектов

- •7.1.1. Определение и виды растровых моделей

- •7.1.2. Источники растровых данных

- •7.1.3. Матрица ячеек

- •7.1.4. Представление географических объектов

- •7.2. Характеристики растровых моделей

- •1. Разрешение

- •2. Геометрия растров

- •3. Координаты ячеек

- •4. Значение ячеек растра

- •5. Цветовые модели

- •6. Таблица атрибутов растра

- •7. Зонирование

- •8. Хранение растровых данных

- •9. Методы сжатия растровых данных

- •10. Форматы растровых данных

- •8 Tin модели географический объектов

- •1. Определение поверхности. Растровое представление поверхности

- •2. Определение tin

- •3. Свойства tin

- •4. Геометрия tin

- •5. Триангуляция Делоне

- •6. Топология в tin

- •7. Создание tin

- •8. Визуализация поверхности

- •8.1. Затенение граней

- •8.2. Диапазоны высот

- •3 Характеристика: хранение пространственных данных

- •10 Геореференция пространственных данных

- •1. Сферы и сфероиды

- •2. Даты

- •3.1. Географические системы координат

- •3.2. Проецированные системы координат

- •4. Картографические проекции

- •4.1. Что представляет собой картографическая проекция?

- •4.2. Классификация проекций по типу искажений

- •4.3. Классификация проекций по типу развертывающихся поверхностей

- •5. Географические преобразования

- •5.1. Методы географических преобразований (Метод с тремя параметрами, Метод с семью параметрами)

- •11 Геореляционная модель данных

- •1. Сущность реляционной модели данных

- •2. Сущность геореля ционной моде ли данных

- •3.1. Набор данных «Тема»

- •3.2. Модель данных "Шейпфайл"

- •3.3. Модель данных "Покрытие"

- •4. Преимущес тв а и недостатки геореля ционной м одели данных.

- •12.Объектно-ориентированная модель данных

- •3 . Общая характеристика модели данных "База геоданных"

- •4. Элементы бгд

- •4.1. Таблицы. Расширения таблиц

- •4.2. Классы пространственных объектов. Расширения классов пространственных о бъектов.

- •4.3. Наборы растровых данных. Расширения растров.

- •13 Пространственный анализ векторных моделей

- •1.Алгоритмы вычислительной геометрии

- •1.1. Пересечение линий

- •1.2. Определение площади полигона

- •1.3. Определение принадлежности точки к полигону

- •1.4. Определение центральной, репрезентативной точки полигона

- •2. Базовые группы операций пространственного анализа векторных моделей

- •3. Топологическое наложение векторных моделей

- •3.1. Концепция топологическое наложение карт

- •3.2. Булева алгебра в топологическом наложении

- •3.3. Классификация векторных оверлейных операций

- •3.4. Алгоритмы векторных оверлейных операций (Обработка "точка в полигоне")

- •3.5. Типы оверлейных операций (Объединение, Пересечение, Включение, Исключение)

- •4. Генерирование буферов

- •4.1.Определение и назначение буферов

- •4.2. Буферизация точечных пространственных объектов

- •4.3. Буферизация линейных пространственных объектов

- •4.4. Буферизация полигональных пространственных объектов

- •5. Этапы пространственного анализа

- •14. Пространственный анализ растровых моделей

- •1. Типы цифровых данных

- •2. Пространственная перевыборка: Метод ближайшего соседа, Метод билинейной интерполяции, Метод кубической интерполяции

- •3. Мозаичный монтаж

- •4. Реклассификация

- •5. Операции окрестности. Статистический анализ окрестности

4. Значение ячеек растра

Каждая ячейка растра описывается тремя параметрами:

1) номер C колонки (Column),

2) номер R ряда (Row),

3) значение V ячейки (Value).

Эти параметры образуют позиционную и содержательную часть. Позиционная часть представляется номером строки и номером столбца. Содержательная часть представляется смысловым кодом - значением, с которым может быть связан неограниченный набор атрибутов. Значение – это элемент информации, хранящийся в ячейке растра. Как правило, каждая ячейка растра или сетки (грида) должна иметь лишь одно значение. Ячейкой фиксируется элементарный объект поверхности однородного (гомогенного) свойства. В случае, когда граница двух типов покрытий может проходить через часть элемента растра, значение ячейки может быть определено как:

среднее для всех значений в ячейке,

преобладающее значение из всех значений в ячейке,

значение в центре ячейки,

значение в угле ячейки.

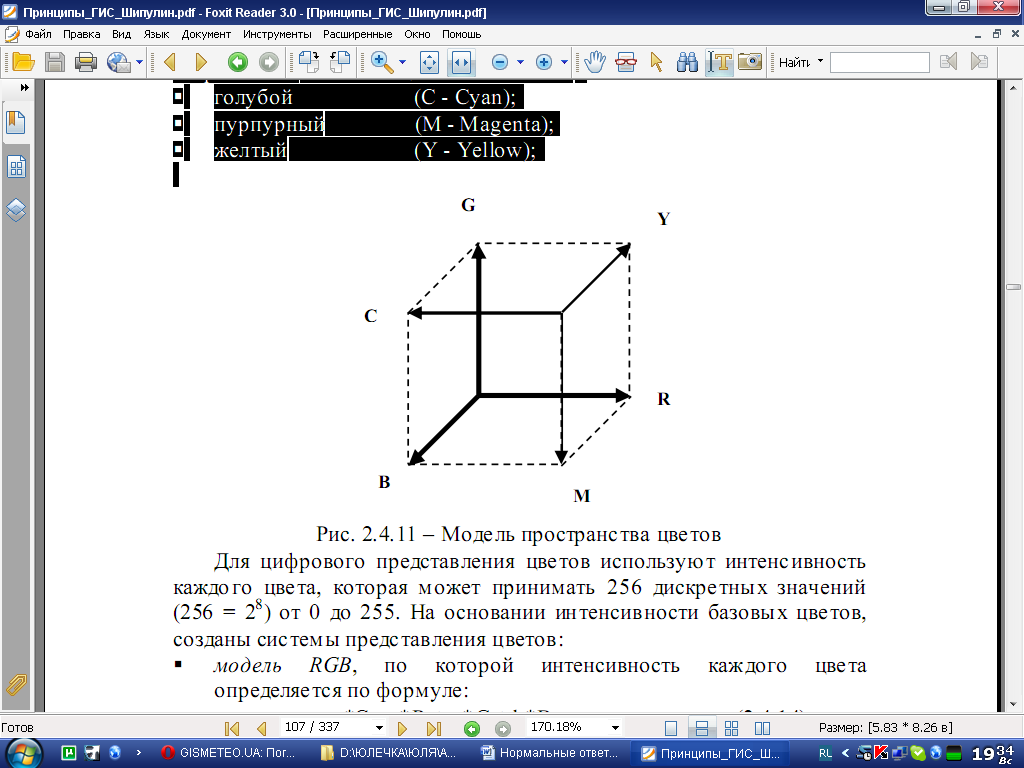

5. Цветовые модели

В качестве примера рассмотрим кодирование цветового пространства.

Значения пространственных ячеек растров, определенных по аэрокосмическим снимкам, – это цветовые характеристики растра. Они несут богатую цветовую информативность. Цвета пространственных ячеек растров могут быть представлены в цифровом виде посредством определенной системы представления цветов. Цветовое пространство непрерывно. Любой цвет может быть получен в результате синтеза трех исходных базовых цветов.

Первичными базовыми цветами являются:

красный (R - Red);

зеленый (G - Green);

синий (B - Blue);

вторичными базовыми цветами являются:

голубой (C - Cyan);

пурпурный (M - Magenta);

желтый (Y - Yellow);

Для цифрового представления цветов используют интенсивность каждого цвета, которая может принимать 256 дискретных значений (256 = 28) от 0 до 255. На основании интенсивности базовых цветов, созданы системы представления цветов:

модель RGB, по которой интенсивность каждого цвета определяется по формуле:

с*C = r*R + g*G + b*B , (2.4.14)

где r,g,b – интенсивность цветов Red (R), Green (G), Blue (B) соответственно;

модель C,M,Y, по которой интенсивность каждого цвета определяется по формуле:

а*A = c*C + m*M + y*Y , (2.4.15)

где c,m,y – интенсивность цветов Cyan (С), Magenta (M), Yellow (Y) соответственно.

модели CMYK (+ blacK), HSB, Grayscall и др.

Количество цветов модели равно

256 * 256 * 256 = 16,7 млн.

Чем меньше интенсивность, тем темнее цвет. В модели RGB интенсивность всех 3 каналов равная 0 образует черный цвет

с*C = о*R + о*G + о*B, (2.4.16)

а интенсивность всех 3 каналов равная 255 образует белый цвет

с*C = 256*R + 256*G + 256*B. (2.4.17)

В модели RGB, например, рекреациям можно присвоить следующую интенсивность 3 каналов

с*C = 211*R + 252*G + 190*B. (2.4.18)

Таким образом, каждый цвет можно представить в цифровом виде в выбранной цветовой системе.