- •Система гемостаза. Тромбоциты, их строение, роль в гемостазе.

- •Тромбоциты. Роль тромбоцитов в гемостазе.

- •Строение тромбоцита

- •Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз.

- •1. Рефлекторный спазм поврежденных сосудов.

- •2. Адгезия (приклеивание, прилипание) тромбоцитов к раневой поверхности.

- •3. Обратимая агрегация (скучивание, образование конгломерата) тромбоцитов у места повреждения.

- •4. Необратимая агрегация тромбоцитов.

- •5. Ретракция тромбоцитарного тромба.

- •Коагуляционный гемостаз. Плазменные и клеточные факторы свертывания крови. Фазы коагуляционного гемостаза.

- •Фибринолиз, факторы его обеспечивающие.

- •Противосвертывающие механизмы. Антикоагулянты.

Занятие 3. ФИЗИОЛОГИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ И ТРОМБОЦИТОВ.

СИСТЕМА СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ.

Лейкоциты, их классификация, свойства и функции.

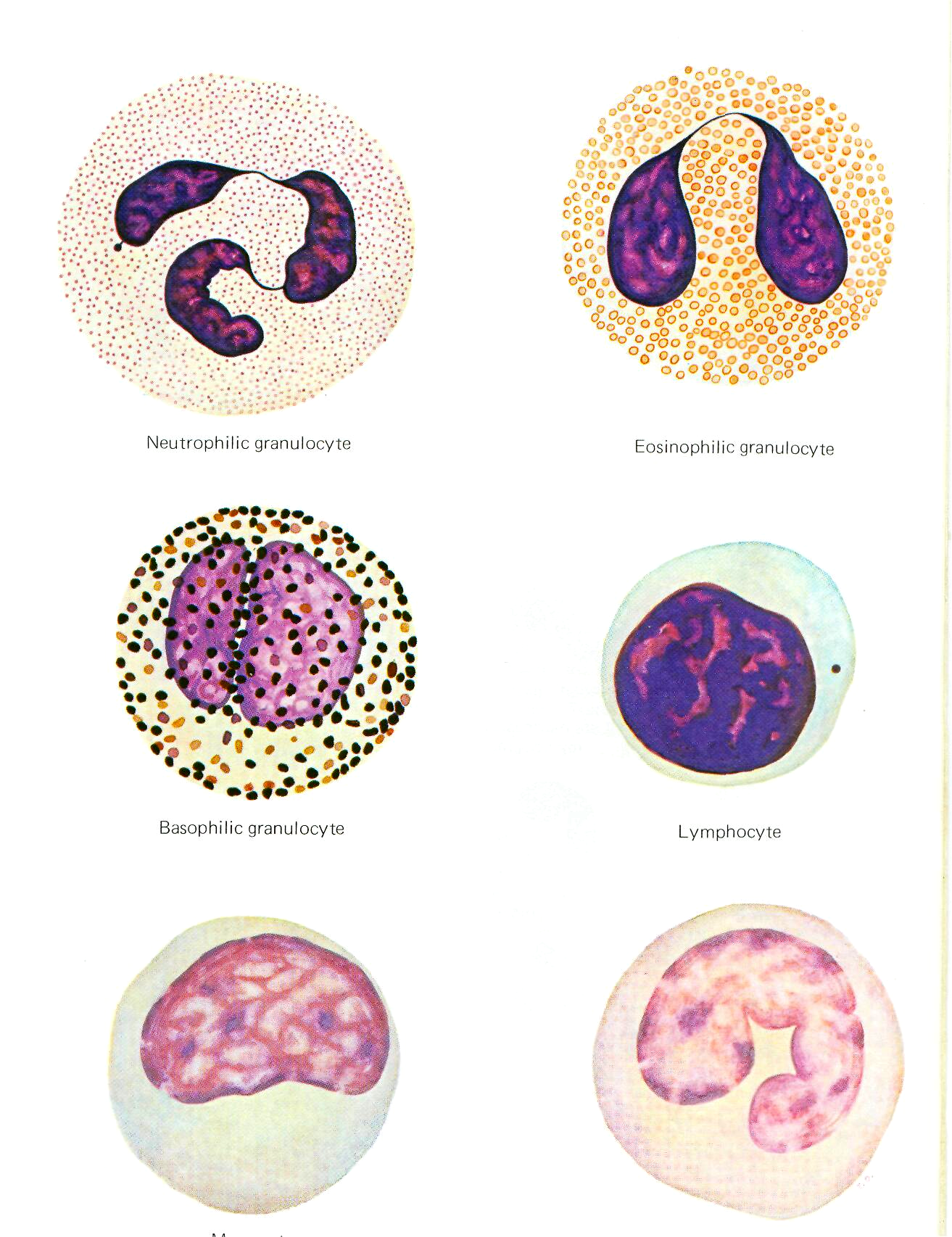

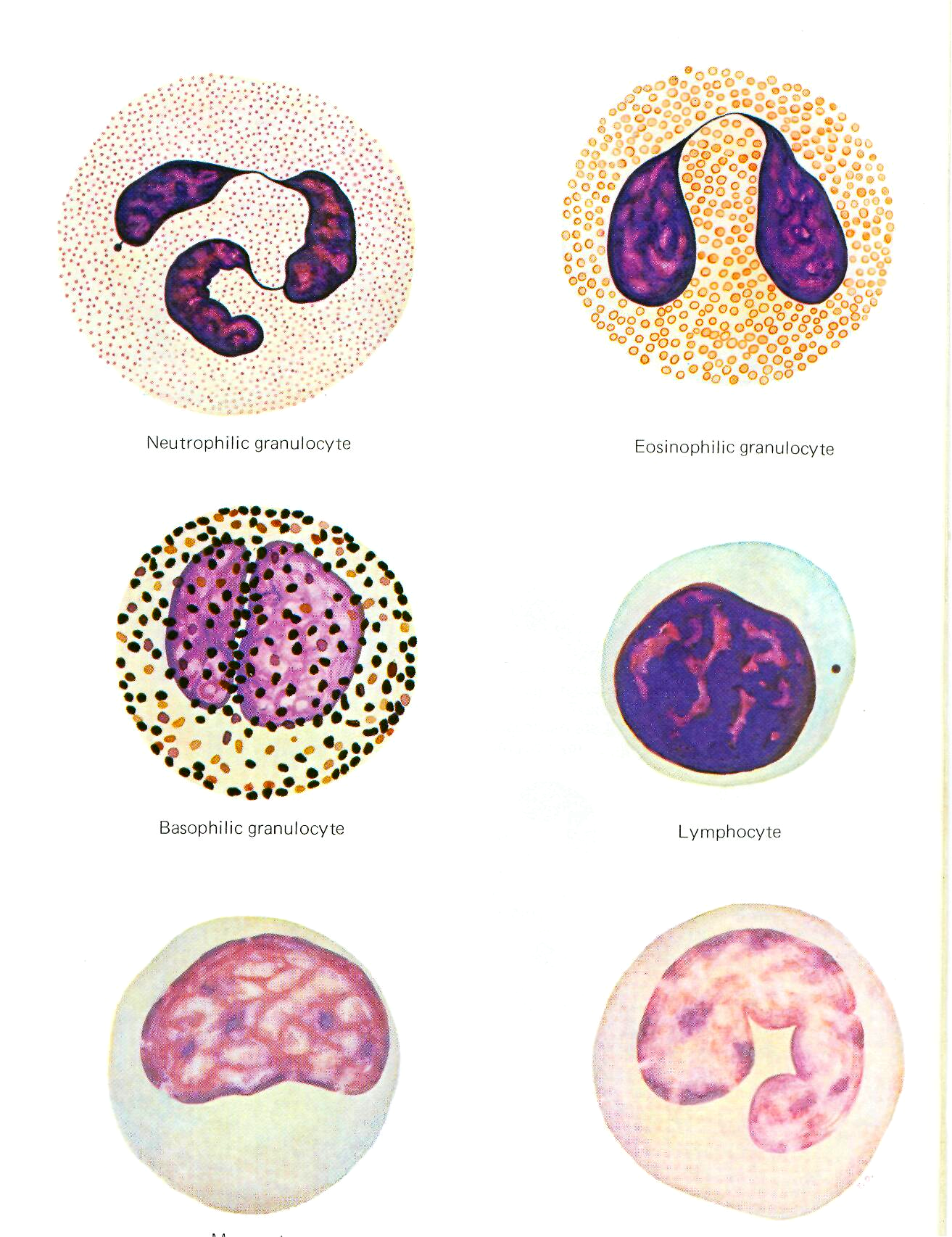

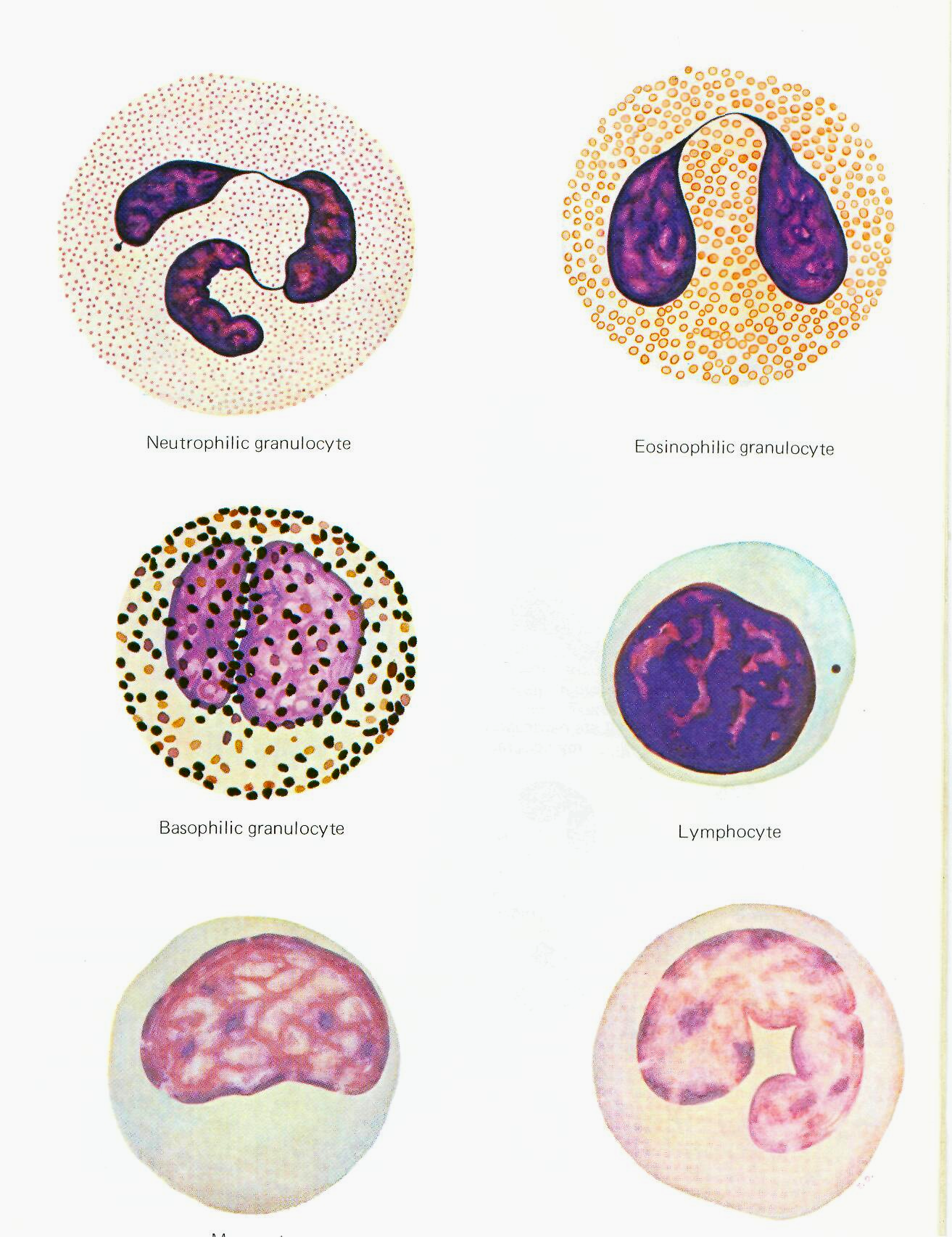

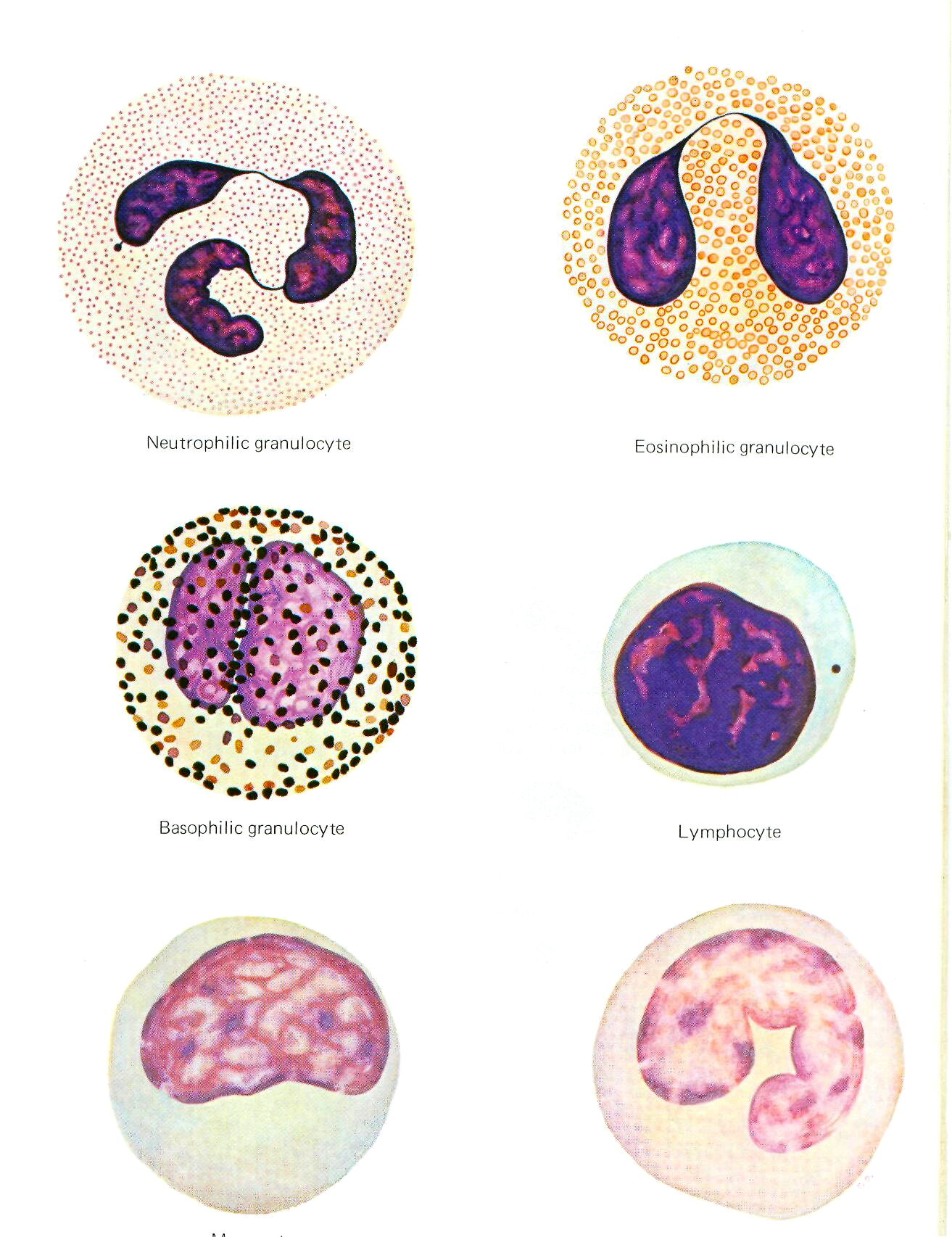

Нейтрофил Эузинофил Базофил Лимфоцит Моноцит

Лейкоциты или белые кровяные клетки, в отличие от эритроцитов, имеют ядро и другие структурные элементы, свойственные клеткам. Размер от 7,5 до 20 мкм. Они содержат целый ряд ферментов (протеазы, пептидазы, диастазы, липазы и др.). Ферменты в обычных условиях находятся в изолированном состоянии в лизосомах (лизосомные ферменты).

Для лейкоцитов характерно амебовидное движение, что позволяет им выходить из кровеносного русла (скорость их движения 40 мкм/мин). Выход лейкоцитов через эндотелий капилляров называется диапедезом. После выхода из сосуда они направляются к месту внедрения инородного фактора, очагу воспаления. Свойством активировать направленную миграцию лейкоцитов (хемотаксис) обладают компоненты комплемента, бактериальные липополисахариды, продукты деградации клеток, хемокины.

Основная функция лейкоцитов — защитная — обеспечение неспецифической резистентности, специфического гуморального и клеточного иммунитета. Лейкоциты формируют мощный кровяной и тканевый барьеры против микробной, вирусной и паразитарной инфекции, осуществляют лизис (растворение) поврежденных тканей (гистолитическая функция).

Продолжительность жизни различных форм лейкоцитов различна (от 2-3 дней до 2–3 недель). Долгоживущие лимфоциты (клетки иммунологической памяти) живут десятки лет.

Группы лейкоцитов.

1. Агранулоциты (незернистые). Не содержат зернистости в цитоплазме.

2. Гранулоциты (зернистые). Содержат специфическую зернистость в цитоплазме.

Агранулоциты подразделяются на:

а) Моноциты (2–11 % всех лейкоцитов) — самые крупные клетки крови, имеют размеры 14–20 мкм, ядро — бобовидное, подковообразное, дольчатое, цитоплазма окружает ядро более широкой полосой, светло-голубая. Циркулируют в крови до 70 часов, затем мигрируют в ткани, где дифференцируются в тканевые макрофаги. В этом виде они могут жить месяцами.

Появляются в очаге поражения после нейтрофилов. Завершают процесс фагоцитоза в очагах воспаления, фагоцитируют микроорганизмы, погибшие лейкоциты, собственные поврежденные клетки ткани. Таким образом, они очищают очаг поражения. Способствуют регенерации. В отличие от нейтрофилов, после фагоцитоза не погибают.

Макрофаги являются антиген-презентирующими клетками — перерабатывая антиген, они предоставляют его в активной форме лимфоцитам для запуска специфической иммунной реакции.

Функции моноцитов: неспецифическая защита против микроорганизмов; являются антиген-презентирующими клетками; завершают процесс фагоцитоза в очагах воспаления; участие в регуляции иммунного ответа.

б) Лимфоциты (19–37 % всех лейкоцитов) — клетки размером 7–15 мкм. Содержат очень плотное, темное ядро, цитоплазма окружает ядро в виде узкой каймы, окрашивается в голубой или синий цвет основными красителями. В организме осуществляется постоянная циркуляция лимфоцитов через ткань. Они поступают в систему кровообращения постоянно в процессе дренирования лимфы из лимфатических узлов. Несколько часов спустя они поступают обратно в ткани посредством диапедеза и затем снова и снова возвращаются с лимфой в кровь. Продолжительность жизни лимфоцитов составляет месяцы и даже годы.

Функции лимфоцитов: реакции клеточного иммунитета (разрушение микроорганизмов, опухолевых клеток, чужеродных и инфицированных вирусами клеток, реакции отторжения трансплантата и т. д.); гуморальный иммунитет (синтез антител); участие в аллергических реакциях;

участие в регуляции иммунного ответа; иммунологическая память (способность иммунной системы более быстро и эффективно отвечать на антиген при повторном контакте с ним).

По функции и месту созревания лимфоцитов различают:

— Т-лимфоциты — дифференцируются в тимусе. Обеспечивают клеточный иммунитет. Выделяют 2 основные субпопуляции: Т-хелперы и T-киллеры (цитотоксические). Популяция Т-лимфоцитов включает также Т-клетки памяти, регуляторные и другие.

— В-лимфоциты — дифференцируются в костном мозге, селезенке, миндалинах, лимфатических узлах, пейеровых бляшках кишечника, червеобразном отростке. Участвуют в гуморальном иммунитете: В-лимфоциты при стимуляции превращаются в плазматические клетки, синтезирующие специфические антитела, которые связывают и нейтрализуют антигены, подготавливая их к фагоцитозу. Часть активированных В-лимфоцитов превращается в клетки памяти.

Выделяют также 3-ю популяцию лимфоцитов — естественные (натуральные) киллеры (NK-клетки), обеспечивающие противовирусный и противоопухолевый иммунитет. Эти клетки составляют около 5–10% всех циркулирующих лимфоцитов и являются продуцентами белков, способных “пробуравливать” поры в мембране чужеродных клеток, за что они получили название перфоринов. Под влиянием ферментов, проникающих через такие поры внутрь клетки, происходит ее разрушение.

Гранулоциты — клетки диаметром 12–16 мкм, подразделяются на:

а) Нейтрофилы (50–70% от всех лейкоцитов) — имеют мелкую зернистость, которая окрашивается нейтральными красителями. По форме ядра и зрелости нейтрофилы делятся на:

— юные (метамиелоциты) — ядро рыхлое, бобовидное;

— палочкоядерные — ядро в виде изогнутой палочки, подковки или буквы S;

— сегментоядерные — ядро состоит из 3–5 долек, связанных между собой тонкими перемычками. Это зрелые нейтрофилы.

Созревая в костном мозге, нейтрофилы задерживаются в нем на 3–5 дней, составляя костномозговой резерв гранулоцитов. Находящиеся в кровотоке нейтрофилы могут быть условно разделены на две группы: свободно циркулирующие и занимающие краевое (пристеночное) положение в сосудах. В кровеносном русле нейтрофилы находятся 8—12 ч, а затем мигрируют в ткани.

Нейтрофилы первыми появляются в очаге воспаления. Основная функция нейтрофилов заключается в фагоцитозе — процессе поглощения и последующего внутриклеточного разрушения микроорганизмов и других чужеродных агентов. 1 нейтрофил способен фагоцитировать 20–30 бактерий. Гранулы нейтрофилов содержат ферменты и вещества, обладающие высокой бактерицидной активностью (миелоперексидаза, лизоцим, коллагеназа, лактоферрин и др.). Являются носителями рецепторов к IgG, белкам комплемента, цитокинам.

В стимулированных нейтрофилах, подвергшихся действию токсинов, иммунных комплексов и других биологически активных веществ, резко увеличивается поглощение кислорода и быстро расходуются значительное его количество. Это явление известно как «респираторный взрыв». При этом образуются токсичные для микроорганизмов H2O2, супероксид O2– и гидроксильный радикал ОH–.

Фагоцитоз осуществляется в несколько этапов. После предварительного специфического распознавания подлежащего фагоцитозу материала происходит инвагинация мембраны нейтрофила вокруг частицы и образование фагосомы. Далее в результате слияния фагосомы с лизосомами образуется фаголизосома, после чего происходит уничтожение бактерии и разрушение захваченного материала. Осуществляя фагоцитоз, нейтрофильные гранулоциты погибают, а освобождающиеся при этом лизосомальные ферменты разрушают окружающие ткани и вызывают формирование гнойного очага. В состав гноя обычно входят разрушенные нейтрофилы и продукты распада ткани.

б) Эозинофилы (0,5–5% всех лейкоцитов). Содержат зернистость, окрашиваемую кислыми красителями. Длительность пребывания эозинофилов в кровотоке не превышает нескольких часов, после чего они проникают в ткани. Эозинофилы содержат гистаминазу (разрушающую гистамин), ингибиторы дегрануляции тучных клеток и базофилов, антипаразитарный протеин, способный лизировать личинки паразитов. Вырабатывают плазминоген (участвуют в фибринолизе). Имеют рецепторы к IgE, IgG, IgM. Эозинофилы обладают способностью к хемотаксису и фагоцитозу. Количество их увеличивается при аллергических реакциях, глистных инвазиях, интоксикациях, а также в период выздоровления.

Функции эозинофилов: участие в противопаразитарной иммунологической защите (цитотоксический эффект в борьбе с гельминтами, их яйцами и личинками); обезвреживание и разрушение токсинов белкового происхождения, комплексов антиген-антитело; участие в аллергических реакциях: нейтрализация избытка гистамина и других биологически активных веществ; фагоцитоз; влияние на свертывающую систему крови (плазминоген).

в) Базофилы (0–1% всех лейкоцитов). Зернистость окрашивается основными красителями, крупная, представляет собой гранулы, содержащие гистамин (расширяет кровеносные сосуды) и гепарин (препятствует свертыванию крови). Базофилы способствуют миграции нейтрофилов, а также рассасыванию погибших тканей и заживлению. В базофильных гранулоцитах и тканевых базофилах (тучные клетки) содержатся также серотонин, медленно реагирующее вещество анафилаксии, фактор активации тромбоцитов, фактор хемотаксиса эозинофилов.

Мембрана базофилов имеет рецепторы к иммуноглобулину Е (IgE), играющему роль в патогенезе аллергический реакций. При попадании в организм аллергена он образует комплекс антиген-антитело с IgE, адсорбированном на поверхности базофилов и тучных клеток, что приводит к их дегрануляции с выбросом гистамина и других биологически активных веществ и возникновению аллергической реакции (крапивница, бронхиальная астма, анафилактический шок и др.). Функции базофилов: регуляция проницаемости сосудов и свертываемости крови (гистамин, гепарин); участие в воспалительных реакциях; участие в аллергических реакциях.

Лейкоцитарная формула — это процентное соотношение всех видов лейкоцитов периферической крови. Лейкоцитарная формула, наряду с изучением изменений числа лейкоцитов имеет диагностическое значение.

Лейкоцитарная формула

|

Гранулоциты |

Агранулоциты |

||||||

|

нейтрофилы |

базофилы |

эозинофилы |

лимфоциты |

моноциты |

|||

|

миелоциты |

юные |

палочко- ядерные |

сегменто-ядерные |

||||

|

0 % |

0 % |

1–6 % |

47–72 % |

0–1 % |

0,5–5 % |

19–37 % |

2–11 % |

|

СДВИГ ВЛЕВО ← |

увеличение в крови молодых форм нейтрофилов (палочкоядерные, миелоциты, метамиелоциты) |

||||||

|

СДВИГ ВПРАВО → |

увеличение зрелых форм гранулоцитов и появление значительного количества нейтрофилов с гиперсегментированными ядрами |

||||||

В лейкоцитарной формуле отмечаются 2 «перекреста» изменения лейкоцитов. Первый — в возрасте 3–7 дней (снижение процента нейтрофилов и возрастание процента лимфоцитов) и 2-й — в возрасте 4–6 лет (возрастание процента нейтрофилов и снижение процента лимфоцитов). Поэтому у детей в возрасте с одной недели и до 4-6 лет в отличие от взрослых в лейкоцитарной формуле преобладают лимфоциты (детский физиологический лимфоцитоз и нейтропения).

Ядерный сдвиг лейкоцитарной формулы влево — увеличение содержания в крови молодых форм нейтрофилов (палочкоядерные, миелоциты, метамиелоциты). Отмечается при инфекционных, воспалительных заболеваниях, лейкозах.

Появление значительного количества нейтрофилов с гиперсегментированными ядрами (ядрами, содержащими более 5 сегментов) называется сдвигом формулы вправо и расценивается как дегенеративное изменение клеток. Может наблюдаться, например, при мегалобластных анемиях, применении некоторых лекарственных препаратов, а также при редкой наследственной аномалии лейкоцитов.

Для оценки интенсивности лейкопоэза вычисляют индекс регенерации (ИР).

![]()

В норме ИР = 0,05–0,1. При тяжелых воспалительных процессах он повышается до 1–2. Является показателем тяжести болезни и реакции организма на патогенный фактор, а также эффективности лечения.

При характеристике изменений состава лейкоцитов необходимо оценивать как относительное (процентное), так и абсолютное содержание разновидностей лейкоцитов (их количество в единице объёма крови, лейкоцитарный профиль), которое рассчитывается исходя из общего числа лейкоцитов и процентного содержания соответствующих клеток. Отклонение относительного содержания клеток не всегда отражает изменение их истинного абсолютного количества.

Количество лейкоцитов в норме составляет (4–9) × 109/л.

Увеличение количества лейкоцитов в крови выше верхней границы физиологической нормы называется лейкоцитозом. Различают следующие виды лейкоцитоза:

Физиологический или перераспределительный — обусловлен перераспределением лейкоцитов между сосудами различных органов. К физиологическим видам лейкоцитоза относятся:

Пищеварительный — после приема пищи в результате поступления лейкоцитов в циркуляцию из депо крови; большое количество лейкоцитов скапливается в подслизистом слое кишечника, где они выполняют защитную функцию. Миогенный — под влиянием тяжелой мышечной работы количество лейкоцитов возрастает в 3–5 раз; при этом лейкоцитоз может быть как перераспределительным, так и истинным за счет усиления лейкопоэза. Беременных — лейкоцитоз преимущественно местного характера (в подслизистой оболочке матки); его значение заключается в предупреждении попадания инфекции в организм роженицы. Новорожденных (связан с резкой активацией иммунитета при контакте с антигенами внешней среды). При болевых воздействиях.При эмоциональных воздействиях. Патологический (реактивный) — характерен для инфекционных, воспалительных заболеваний и обеспечивает повышение реактивности организма. При большинстве острых бактериальных инфекций в крови увеличивается число нейтрофилов (нейтрофильный лейкоцитоз). При вирусных и хронических инфекциях происходит увеличение числа лимфоцитов (лимфоцитоз), при паразитарных инфекциях наблюдается эозинофилия. Лейкоз — неконтролируемая злокачественная пролиферация лейкоцитов. Лейкоциты в этих случаях мало дифференцированы и не выполняют свои физиологические функции.

Лейкопения — уменьшение количества лейкоцитов в крови ниже нижней границы физиологической нормы. Она возникает в результате различных причин: угнетение лейкопоэза — при токсических и радиационных воздействиях на костный мозг (лучевая болезнь, применение ряда лекарственных веществ, метастазы злокачественных образований в костный мозг); интенсивное разрушение лейкоцитов (при обширных гнойно-вос-палительных процессах); продукты распада лейкоцитов стимулируют лейкопоэз, но с течением времени он становится недостаточным, чтобы восполнить убыль лейкоцитов; скопление лейкоцитов в расширенных капиллярах легких, печени, кишечника при гемотрансфузионном или анафилактическом шоке (перераспределительная лейкопения).

Основным методом оценки системы крови является общий анализ крови, который включает определение количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, гемоглобина, а также подсчет лейкоцитарной формулы и оценку морфологии клеток в окрашенных мазках периферической крови, определение СОЭ. При необходимости проводят также определение числа ретикулоцитов, количество которых отражает регенераторную эритропоэтическую функцию костного мозга.

Система гемостаза. Тромбоциты, их строение, роль в гемостазе.

Жидкое состояние крови и замкнутость (целостность) кровеносного русла являются необходимыми условиями жизнедеятельности. Эти условия создает система свертывания крови (система гемокоагуляции), сохраняющая циркулирующую кровь в жидком состоянии и восстанавливающая целостность путей ее циркуляции посредством образования кровяных тромбов (пробок, сгустков) в поврежденных сосудах. Система свертывания крови является составной частью большой системы регуляции агрегатного состояния крови (система РАСК), которая поддерживает гомеостаз и обеспечивает: сохранение жидкого состояния крови в норме; свертывание крови в экстремальных состояниях; а также поддержание на оптимальном уровне факторов свертывания на случай травмирования органов, тканей, сосудов, восстановление стенок капилляров и других сосудов после их повреждения под действием тех или иных факторов.

В настоящее время существует много противоречивых определений процессов свертывания крови и систем, обеспечивающих остановку кровотечения, антисвертывание и фибринолиз. Понятие «система PACK» позволяет выделить не системы, а основные механизмы ее деятельности:1) механизмы гемостаза (их несколько) обеспечивают остановку кровотечения; 2) механизмы антисвертывания поддерживают жидкое состояние крови; 3) механизмы фибринолиза обеспечивают растворение тромба (кровяного сгустка) и восстановление просвета сосуда (реканализация).

В систему гемокоагуляции входит кровь и ткани, которые продуцируют, используют и выделяют из организма необходимые для данного процесса вещества, а также нейрогуморальный регулирующий аппарат. Нарушение свертывания крови является основой многих болезней, приводящих к гибели людей. Знания в области гемокоагуляции помогают решать ряд вопросов, связанных с патогенезом, лечением и профилактикой многих заболеваний (гипертоническая болезнь, атеросклероз, инфаркт миокарда, тромбоз, инсульт, кровоточивость, гемофилии различных типов и др.).

Под термином «гемостаз» понимают комплекс реакций, направленных на остановку кровотечения при травме сосудов.

Гемостаз (остановка кровотечения) — осуществляется вследствие:

а) спазма кровеносных сосудов;

б) свертывания крови и образования кровяного сгустка, закупоривающего повреждение кровеносного сосуда.

В осуществлении гемостаза принимают участие: сосудистая стенка; форменные элементы крови, в первую очередь тромбоциты; свертывающая система крови (коагулянты); противосвертывающая система крови (антикоагулянты и факторы фибринолиза)

Собственно процесс свертывания крови (коагуляция с образованием красного кровяного сгустка) проходит в 3 фазы:

1. Образование протромбиназы (тромбопластина).

2. Образование тромбина.

3. Образование фибрина.

Предфаза включает сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, послефаза включает 2 параллельно протекающих процесса: ретракцию (уплотнение) и фибринолиз (лизис) сгустка. Сосудисто-тромбоцитарная реакция на повреждение первой обеспечивает остановку кровотечения из микрососуда (первичный, сосудисто-тромбоцитарный гемостаз), затем происходит формирование и закрепление тромба (вторичный, коагуляционный гемостаз).