- •25 Вопросов

- •Электромагнитные волны. Энергия электромагнитных волн. Интенсивность света.

- •Законы геометрической оптики. Полное внутреннее отражение.

- •Интерференция света. Расчет интерференционной картины от двух источников.

- •Интерференция в тонких пленках. Условия максимума и минимума.

- •- Условие максимума - условие минимума Интерференция света. Кольца Ньютона.

- •Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля.

- •Дифракция Френеля на щели, круглом отверстии и диске.

- •Дифракция Фраунгофера на щели и на дифракционной решетке.

- •Поляризованный свет. Закон Малюса. Закон Брюстера. Двойное лучепреломление.

- •Поляризованный свет. Вращение плоскости поляризации. Двойное лучепреломление.

- •Тепловое излучение и его характеристики. Законы излучения чёрного тела. Закон Кирхгофа.

- •Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре излучения чёрного тела. Теория Планка. Формула Планка.

- •Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.

- •Масса и импульс фотона. Давление света. Эффект Комптона.

- •Единство корпускулярных и волновых свойств электромагнитного излучения. Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.

- •Элементы квантовой механики. Временное и стационарное уравнение Шредингера. Ψ-функция. Частица в «потенциальной яме» с бесконечно высокими «стенками».

- •Модели атома Томсона и Резерфорда. Теория Бора для водородоподобных систем.

- •Водородоподобная система в квантовой механике. Принцип Паули. Периодическая система элементов Менделеева.

- •Образование энергетических зон в кристаллах. Энергетический спектр кристалла. Деление веществ на проводники, полупроводники и диэлектрики по зонной теории.

- •Семён : Левый рисунок я считаю ошибочным. Зоной проводимости по учебнику и по лекциям становится валентная зона, заполненная не полностью.

- •20)Собственная проводимость полупроводников. Примесная проводимость полупроводников.

- •21)Контакт электронного и дырочного полупроводников (p-n переход). Действие внешней разности потенциалов на p-n переход.

- •22)Основные свойства и строения ядра. Дефект массы и энергии связи ядра. Ядерные силы.

- •Являются силами притяжения

- •23)Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Законы сохранения при радиоактивном распаде. Правила смещения, α,β, γ – распад.

- •24)Ядерные реакции. Реакция деления ядра. Термоядерная реакция.

- •25)Элементарные частицы. Классификация элементарных частиц. Кварки. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц.

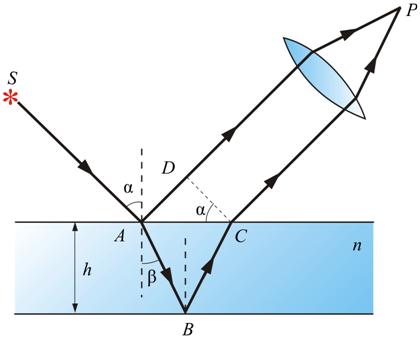

Интерференция в тонких пленках. Условия максимума и минимума.

В природе часто можно наблюдать радужное окрашивание тонких пленок (масляные пленки на воде, мыльные пузыри, оксидные пленки на металлах), возникающие в результате интерференции света, отраженного двумя поверхностями пленки.

Рисунок 3 – Интерференция в тонких пленках

Пусть

на плоскопараллельную прозрачную пленку

или пластину с показателем преломления

и толщиной

(или

(или

)

под углом

)

под углом

падает монохромная волна в точку A.

Здесь луч частично отражается от верхней

поверхности пленки и частично преломляется

по пути AB. В точке B

преломленный луч отразится от нижней

поверхности пленки, и этот второй

отраженный луч пойдет по пути BC,

и частично преломится в воздух.

падает монохромная волна в точку A.

Здесь луч частично отражается от верхней

поверхности пленки и частично преломляется

по пути AB. В точке B

преломленный луч отразится от нижней

поверхности пленки, и этот второй

отраженный луч пойдет по пути BC,

и частично преломится в воздух.

Вышедшие из плёнки первый и второй отраженные лучи когерентные, так как получены из одной волны. Если на их пути поставить собирающую линзу, то они сойдутся в фокальной плоскости линзы и интенсивность света в точке наложения определится оптической разностью хода этих лучей. Линия DC перпендикулярная первому лучу, так как определяет фронт волны.

В данном случае пластинка с показателем преломления n откружена средой с показателем преломления n1=1

Оптическая разность хода:

=

=

– слагаемое, прибавляемое в случае,

если луч отражается от оптически более

плотной среды

– слагаемое, прибавляемое в случае,

если луч отражается от оптически более

плотной среды

Пояснение:

вынесем 2dn

за скобки, остальное упросим до cos

β, затем внесем n

под корень, заменив cos

β как

- Условие максимума - условие минимума Интерференция света. Кольца Ньютона.

Кольца Ньютона наблюдаются при отражении света от соприкасающихся друг с другом плоскопараллельной толстой стеклянной пластинки и плосковыпуклой линзы с очень большим радиусом кривизны. Роль тонкой пленки играет воздушный зазор между пластинкой и линзой. Вследствие большой толщины пластинки и линзы интерференционные полосы не возникают за счет отражения от других поверхностей.

Найдем радиусы светлых и темных колец в отраженном свете.

Рисунок 4 – Отраженный свет

При

условии, что

,

получаем:

,

получаем:

Оптическая разность хода (рисунок 5):

Рисунок 5 – Оптическая разность хода в отраженном свете

Подставляя

вместо

условия максимума или минимума

интенсивности, получаем формулу для

расчета радиусов светлых или темных

колец.

условия максимума или минимума

интенсивности, получаем формулу для

расчета радиусов светлых или темных

колец.

Найдем радиусы светлых и темных колец в проходящем свете.

Рисунок 6.1 – Оптическая разность хода в проходящем свете

1

луч:

2

луч:

– здесь, иначе говоря, не учитываем

волну и рассчитываем по

– здесь, иначе говоря, не учитываем

волну и рассчитываем по

При подстановке условий максимума или минимума интенсивности получаем аналогичные формулы в обратном порядке.

Интерференция применяется для просветления оптики (для увеличения пропускной способности линзы), для определения длин волн световых лучей.

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля.

Дифракция волн в наиболее употребляемом смысле – огибание светом границ непрозрачных тел, проникновение в область геометрической тени, а также любое отклонение распространения волн вблизи препятствий от законов геометрической оптики.

Существует два вида дифракции:

- дифракция в сходящихся лучах (Френель). Изображение источника наблюдают на экране, который находится на конечном расстоянии от препятствия.

- дифракция в параллельных лучах (Фраунгофер). Дифракционное изображение источники наблюдается на экране, расположенном в фокальной плоскости собирающей линзы, установленной за препятствием.

Дифракция наблюдается, если размеры препятствия соизмеримы с длиной волны.

Проникновение световых волн в область геометрической тени с учетом амплитуд и фаз когерентных волн может быть объяснено с помощью принципа Гюйгенса-Френеля.

Явление дифракции объясняется с помощью принципа Гюйгенса, согласно которому каждая точка, до которой доходит волна, служит центром вторичных волн, а огибающая этих волн задает положение волнового фронта в следующий момент времени. Принцип Гюйгенса решает лишь задачу о направлении распространения волнового фронта, но не затрагивает вопроса об амплитуде, а, следовательно, и об интенсивности волн, распространяющихся по разным направлениям. Френель вложил в принцип Гюйгенса физический смысл, дополнив его идеей интерференции вторичных волн.

Принцип Гюйгенса-Френеля. Волновое возмущение в произвольной точке наблюдения, создаваемое источником, можно рассматривать как результат интерференции вторичных волн, излучаемых каждым элементом некоторой волновой поверхности, то есть источник заменяется эквивалентной ему системой когерентных между собой и источнику вторичных волн.

Френель назвал дифракцию интерференцией вторичных волн. Поскольку основной задачей интерференции было рассчитать результирующую амплитуду, то при дифракции вычисление амплитуды результирующего колебания сводится к расчёту интерференции от очень большого числа когерентных источников света.

Учет амплитуд и фаз вторичных волн позволяет в каждом конкретном случае найти амплитуду (интенсивность) результирующей волны в любой точке пространства, то есть определить закономерности распространения света. В общем случае расчет интерференции вторичных волн довольно сложный и громоздкий, однако, для некоторых случаев нахождение амплитуды результирующего колебания осуществляется алгебраическим суммированием.

Для упрощения расчета дифракционной картины Френель предложил метод, который назвали метод зон Френеля.

Рисунок 7 – Зоны Френеля

Зоны

Френеля – участки на волновом фронте

одинаковой площади, построенные из

точки наблюдения

таким образом, чтобы расстояние от

соседних зон до точки

отличались на

.

Для сферической волны зоны Френеля

имеют вид кольцевых сегментов одинаковой

площади.

таким образом, чтобы расстояние от

соседних зон до точки

отличались на

.

Для сферической волны зоны Френеля

имеют вид кольцевых сегментов одинаковой

площади.

Колебания, приходящие в точку от соседних зон, имя разность хода , прибудут в противофазе, и будут ослаблять друг друга. Учитывая это, суммарная амплитуда в точке наблюдения от всех зон равна:

В точку наблюдения волны приходят с амплитудами, монотонно убывающими. Преобразуем сумму.

Если число зон велико, то амплитуда от последней зоны будет стремиться к нулю. Тогда:

Метод

доказал прямолинейное распространение

света.