- •Раздел 2. Информационные технологии Вопрос №1. Основные понятия;

- •Вопрос №2. Этапы развития ит;

- •Вопрос №3. Классификация ит по степени автоматизации

- •Вопрос №4. Классификация по программно-техническому , организационному составу;

- •Вопрос №5. Классификация ит по методам обработки информации, по степени автоматизации процессов управления;

- •Вопрос №6. Классификация ит по типу пользовательского интерфейса и по способам построения компьютерной сети ;

- •Вопрос №7. Структура информационных технологий финансовой сферы;

- •Вопрос №8. Стандартные информационные технологии финансового анализа – табличный процессор Excel,

- •Вопрос №9. Технология прогнозирования статистическими методами с использованием табличного процессора;

- •Вопрос №10. Общие сведения о технологии имитационного моделирования

- •Вопрос №11. Возможности, назначение и технология поиска в справочно- правовых информационных система

- •Вопрос №12. Технология оптимизации экономических задач

- •Вопрос №13.Технологии финансового анализа , заложенные в электронных таблицах

- •Анализ ликвидности баланса, который применяется:

- •Анализ безубыточности

- •Анализ рентабельности собственного капитала (методика фирмы Дюпон)

- •Рейтинговая оценка финансового состояния заемщиков

- •Вопрос №14. Метод определения точки безубыточности

- •Вопрос №13. Технологии финансового анализа, заложенные в электронных таблицах

- •Вопрос №15. Определение маржинальной прибыли

- •Вопрос №16. Технология определения коэффициента эластичности

- •2. Эластичность спроса по доходу.

- •3. Перекрестная эластичность.

- •Вопрос №17. Оценка инвестиционного проекта

- •Вопрос №18. Связь информационной технологии и информационной системы;

Вопрос №11. Возможности, назначение и технология поиска в справочно- правовых информационных система

Справочно-правовые системы (информационно-правовые системы) (СПС) - это особый класс компьютерных баз данных, содержащих тексты указов, постановлений и решений различных государственных органов [2]. Кроме нормативных документов, они также содержат консультации специалистов по праву, бухгалтерскому и налоговому учету, судебные решения, типовые формы деловых документов и др. Причина популярности справочно-правовых систем среди специалистов объясняется тем, что такие системы представляют собой доступный и эффективный инструмент для ежедневной работы с правовой информацией. Они не просто обеспечивают свободный доступ к правовой информации, но и позволяют специалисту экономить время.

Одним из основных назначений справочно-правовых систем является формирование информационной основы для принятия управленческих решений, обеспечения хозяйствующих субъектов достоверной и полной нормативной и иной информацией. На сегодняшний день в России и СНГ существует множество справочно-правовых систем. Выделяют коммерческие и государственные системы [4].

1) Коммерческие системы. Наиболее известны в России следующие продукты и разработавшие их компании [3]:

«Гарант» (НПП «Гарант-Сервис») - имеются международные и федеральные документы, судебные решения, финансовые консультации и которая состоит из одной объединённой базы;

«Консультант Плюс» (компания «Консультант Плюс») - имеются федеральные и международные документы, судебные решения, финансовые консультации, законопроекты, разъяснения к правовым актам, уникальные аналитические материалы; представлено законодательство России и всех 83 регионов;

«Кодекс» (Центр компьютерных разработок) - большое количество нормативно-технических документов - ГОСТов, СНиПов, РД и т.д. и имеющая специализированные справочные системы по различным отраслям деятельности (строительство, экология, электроэнергетика, охрана труда и пр.); также здесь имеются международные и федеральные документы, судебные решения, финансовые консультации, тексты указов президента;

«Референт» (фирма «Референт-Сервис») - уникальная база авторских материалов, Законодательство РФ, Москвы и МО по всем отраслям права - более молодая система в данном классе, что определяет как ее достоинства («свежий» подход к разработке, современный интерфейс, аналитические инструменты компьютерной сортировки документов), так и недостатки (небольшое количество материалов региональных арбитражных судов, по сравнению с аналогами).

2) К системам, созданным государственными предприятиями для обеспечения потребностей в правовой информации государственных ведомств, следует отнести системы: ИПС «Закон»; НТЦ «Система» (НТЦ «Система» при ФАПСИ) - эталонный банк правовых актов высших органов государственной власти. В свободном доступе находятся: Законы РСФСР, Законы СССР, Законы Российской Федерации, Кодексы РСФСР, Кодексы Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, Федеральные конституционные законы, Доктрины Российской Федерации; «Эталон». Кроме того, на российском рынке представлены следующие системы: «ЮСИС» («Интралекс»); «Юридический Мир» (издательство «Дело и право»); «Ваше право» и «Юрисконсульт» («Информационные системы и технологии»); «1С: Кодекс», «1С: Гарант», «1С: Эталон» («1С»); «Законодательство России» (Ассоциация развития банковских технологий) и некоторые другие.

Основные свойства информационных банков СПС Оценка полноты, достоверности и оперативности обновления информации основывается на количественных показателях. Оценка же качества юридической обработки поступающих в информационный банк документов достаточно субъективна. Без юридической обработки СПС является всего лишь электронным аналогом бумажных изданий. Ее цель - систематизация документов для повышения эффективности их дальнейшего использования. Юридическая обработка обычно состоит из следующих основных этапов:

классификации документов;

выявления взаимосвязей между различными документами;

составления примечаний к документу.

Классификация документов предназначена для последующего их поиска по некоторым признакам. Это могут быть как формальные признаки, такие как выходные данные, так и неформальные - темы, которые рассматриваются в этих документах. Классификация производится на основании классификатора данной системы. В общем случае классификатор - это иерархическая структура, содержащая все понятия, используемые для описания документов, входящих в информационную базу. Качество последующей юридической обработки документа, а также эффективность его поиска напрямую зависят от корректности классификации документа в системе. Выявление взаимосвязей документа позволяет создать список документов, его дополняющих. Таким образом, пользователю предоставляется возможность максимально полно ознакомиться с интересующей его темой, начав работу всего лишь с одним документом. В качестве примечаний к документу обычно используются ссылки на связанные с ним информационные ресурсы, данные о текущем статусе документа, комментарии юриста.

Доступ пользователя к информации, хранящейся в СПС, может осуществляться двумя способами, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки: работа с удаленной базой; работа с локальной базой. При работе с удаленной базой пользователю нет необходимости хранить на своем компьютере данные системы, они хранятся на сервере разработчика и доступны через сеть. Большинство СПС имеют версии, доступные через глобальную сеть Интернет. Основное преимущество работы с такими версиями заключается в том, что пользователь всегда имеет доступ к самым последним данным. Также при таком подходе упрощается процесс предоставления пользователю бесплатной демонстрационной версии системы, которая имеет ограниченный набор функций и документов, но может дать представление о системе. Очевидным недостатком СПС, расположенной на сервере разработчика, является невозможность работы с ней при отсутствии связи с сервером, что может быть вызвано как перебоями в работе сервера, например из-за большого числа одновременных обращений, так и неполадками в линиях связи. Еще одним минусом СПС с удаленным доступом является то, что не все сервисные функции системы в настоящий момент могут быть представлены в такой версии системы.

При работе с локальной версией этих проблем не существует, но возникает необходимость постоянной поддержки информационной базы в актуальном состоянии. Обновление информации локальной базы может происходить как с помощью Интернета, так и с помощью традиционных носителей информации - дискет, компакт-дисков и т.д.

Обновление информации. Чтобы информация в СПС всегда была актуальна, она должна своевременно обновляться. Как правило, обновление самих СПС происходит ежедневно по мере поступления новых документов. А чтобы так же ежедневно обновлялись системы, установленные у клиента, он должен располагать соответствующими техническими возможностями (доступом к телекоммуникационным каналам связи).

Основные принципы информационного поиска были сформулированы еще в первой половине этого века. Между 1939 и 1945 годами У. Е. Баттеном была разработана система для отыскания патентов. Каждый патент классифицировался в соответствии с понятиями, к которым он имел отношение. Для каждого понятия, использовавшегося в системе, была создана 800-позиционная перфокарта. При регистрации в системе нового патента находились карты, соответствующие тем понятиям, которые в нем рассматриваются, и в позиции пробивались номера патента. Чтобы найти патент, в котором рассматривается одновременно несколько понятий, необходимо было совместить карты, соответствующие этим понятиям. Номер нужного патента определялся из позиции просвета. Основные принципы информационного поиска с тех пор не изменились. На примере уже этой ИПС видно, как происходит процесс поиска. Во-первых, должен быть создан массив указателей на информационные ресурсы. Указатель (index) содержит в себе некое свойство документа и ссылки на документы, этим свойством обладающие. Указатели могут быть различных видов. Широко распространен, например, авторский указатель. Такой указатель позволяет получить ссылки на работы интересующего нас автора. Также указатели могут быть составлены и по другим атрибутам документа. В системе Баттена использовался предметный указатель, то есть документы классифицировались по понятиям (предметам), которые в них затрагиваются. Процесс создания указателей на документы называется индексированием, а термины, использующиеся для индексирования, называются терминами индексирования. В случае с авторским указателем роль терминов индексирования будут выполнять фамилии авторов хранящихся в фонде работ. Совокупность используемых терминов индексирования называется словарем. Массив указателей, полученный после индексации информационных ресурсов, называется индексом (Index database). После создания индекса к нему обращаются посредством запросов. Так как процесс поиска заключается в сопоставлении запроса пользователя с имеющимися данными, полученный запрос также должен быть переведен на язык индексирования. В индексе выполняется поиск соответствующих запросу документов, пользователю выдается список ссылок на подходящие ресурсы. Для повышения скорости индексирования и поиска словарь и индекс должны быть упорядочены по системе, наиболее отвечающей задачам поиска в данной предметной области.

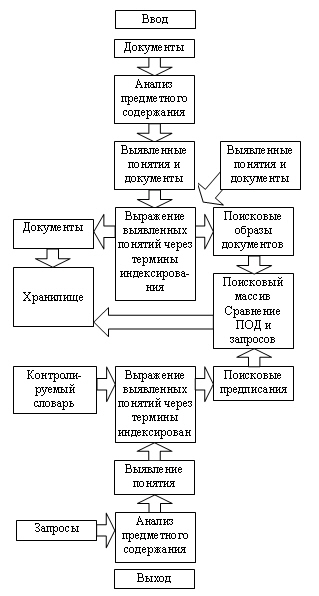

Когда говорят об информационно-поисковой системе, подразумевают, что она использует предметный указатель. Предметный указатель позволяет отыскивать документы, касающиеся некоего "предмета". Для составления предметного указателя анализируется содержание документа и определяется "предмет" или "предметы", о которых в документе идет речь. Затем названия этих предметов переводятся на информационно-поисковый язык (ИПЯ). Таким образом, мы получаем поисковый образ документа (ПОД). Проиндексировав (создав поисковые образы) все информационные ресурсы, мы получаем то, что принято называть индексом (index database) - основной массив данных ИПС. Так как процесс поиска заключается в сопоставлении запроса пользователя с имеющимися данными, полученный запрос также должен быть переведен на ИПЯ. После сопоставления переведенного на ИПЯ запроса и поисковых образов документов пользователь получает список ссылок на документы, которые соответствуют, по мнению системы, его запросу. Типовая схема ИПС, использующей предметное индексирование, представлена на рис. 12.1. Как видно, поиск происходит не по тексту документов, а по их поисковым образам, составленным на ИПЯ. Поэтому ИПЯ - основная часть информационно-поисковой системы, от которой в первую очередь зависит качество системы. В состав информационно-поискового языка входят: 1. Словарь индексационyых терминов - множество терминов индексирования. 2. Кодовый словарь - множество кодовых терминов. 3. Словарь входов - множество входных терминов. 4. Вспомогательные средства языка индексирования - средства, используемые совместно с индексационными терминами для расширения или сужения определенных понятий. 5. Правила использования языка индексирования. Для повышения эффективности поиска словарь, используемый системой, должен быть контролируемым, то есть он должен быть организован таким образом, чтобы полнота и точность поиска была оптимальной. Очевидно, что организация словаря зависит от многих факторов - предметной области, в которой будет использоваться ИПС, характера интересов пользователей, степени их подготовки и т. д.

Рис. 12.1. Типовая схема ИПС Для улучшения результатов поиска необходимо определить степень специфичности терминов, используемых при индексации. Принято использовать два принципа - использование наиболее специфического термина, соответствующего объему и содержанию отражаемого понятия, и избыточное индексирование. Под избыточным индексированием понимается дополнение поискового образа терминами, связанными с основным. При этом могут использоваться термины, связанные как с основным отношением обобщения или спецификации, так и ассоциативной связью. Дополнение поискового образа терминами с ассоциативной связью может увеличить полноту поиска, но неизбежно понижает его точность. Недостатком избыточного индексирования является также увеличение объема поисковых образов. Для решения этой проблемы во многих ИПС используется избыточное индексирование не документов, а запросов. Использование предметного индексирования не исключает использования при создании поискового образа атрибутов документа. Это могут быть такие атрибуты, как данные об авторе, дата публикации, язык публикации и т. д.

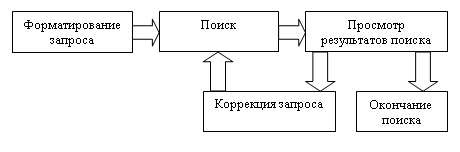

Стратегии поиска Точность и полнота поиска зависят не только от характеристик самой ИПС, но и от того, как создается запрос. Идеальный запрос может быть составлен пользователем, в полном объеме знакомым с той предметной областью, которая его интересует, а также с используемой ИПС. Но такому пользователю ИПС, очевидно, не нужна. Остальные же пользователи вынуждены довольствоваться или низкой точностью поиска, или низкой полнотой. Для повышения качества поиска можно использовать различные методы. Наиболее употребляемый из них - использование логических операторов AND, OR, NOT. Использование логических операторов - довольно простой способ повысить релевантность выдаваемых документов, но он имеет и свои недостатки. Главный из них - плохая масштабируемость. Применение оператора AND может сильно сузить выдачу, а оператора OR - сильно расширить. Степень точности и полноты поиска зависит от того, насколько общие термины использовались при формулировке запроса. Может быть неверным использование как наиболее общих терминов (возрастает уровень информационного шума), так и слишком специфичных терминов (снижается полнота поиска). Использование слишком специфичных терминов может быть чревато еще и тем, что в словаре ИПС этого термина может не оказаться. В общем виде процедура поиска является процедурой итеративной, то есть за этапом выдачи результатов поиска следует коррекция запроса, поиск по этому запросу и т. д. Схематично такая процедура показана на рис. 12.2. Коррекция запроса происходит исходя из количества полученных документов и их релевантности, и может выполняться как пользователем, так и самой информационно-поисковой системой.

Рис. 12.2. Процедура поиска

В зависимости от соотношения полноты и точности найденных документов пользователь может сузить или расширить область поиска, перейдя к более общим или, наоборот, более специфичным терминам, а также использовав родственные понятия. В случае поиска по нескольким терминам такая коррекция области поиска может происходить по одному из нескольких терминов, что позволяет изменять эту область достаточно плавно. Может оказаться полезным знание пользователя о наличии определенно релевантных документов. Не найдя их в списке найденных документов, область поиска надо расширить. Коррекция запроса системой информационного поиска происходит на основании анализа документов, помеченных пользователем как наиболее точно отвечающих его потребности. В таком случае при следующем поиске система ищет те документы, в которых, помимо заданных в первоначальном запросе, содержатся термины, встречающиеся в документах, отмеченных пользователем. Улучшить результаты поиска можно различными способами, если функции для этого предоставляются интерфейсом информационно-поисковой системы.