- •1.Элементы автоматических устройств.

- •1.1 Функции и характеристики элементов автоматических устройств.

- •1.2 Датчики, основные показатели и характеристики.

- •1.2.1 Датчики температуры

- •1.2.1 А) Термометры сопротивления (тс)

- •1.2.1 Б) Полупроводниковые термосопротивления (термисторы)

- •1.2.1. В) Термопары

- •1.2.2 Датчики давления

- •1.2.2 А) Пружинные датчики давления

- •1.2.2 Б) Основные сведения о выборе, установке и эксплуатации при- боров давления(пд)

- •1.2.3 Датчики уровня жидкости

- •1.2.3 А) Поплавковые уровнемеры

- •1.2.3 Б) Гидростатические уровнемеры

- •1.2.3 В) Электрические уровнемеры

- •1.2.3. Г) Радиоизотопные уровнемеры

- •1.2.3 Д) Акустические уровнемеры «Эхо-5»

- •2 7 9 Сигнализация

- •1.2.4 Датчики расхода жидкостей и газов

- •1.2.4 Б) Расходомеры постоянного перепада давления

- •1.2.4 В) Расходомеры индукционные

- •1.2.5 Датчики для автоматического анализа состава материала

- •1.2.5.1 Измерение концентрации веществ

- •1.2.5.1 А) Электрокондуктометрический метод анализа

- •1.2.5.1 Б) Низкочастотный безконтактный концентратомер

- •1.2.5.2 Плотномеры для жидкостей

- •1.2.5.2 А) Весовые плотномеры

- •1.2.5.2 Б) Поплавковые плотномеры

- •1.2.5.2 В) Гидростатические плотномеры

- •1.2.5.2 Г) Радиоизотопные плотномеры

- •1.2.6. Влагомеры для газов и твердых тел.

- •1.2.6 А) Психометрический метод измерения влажности газов

- •1.2.6 Б) Метод точки росы

- •1.2.6 В) Кондуктометрический метод измерения влажности твердых

- •1.2.6 Г) Метод диэлетрической проницаемости

- •2 Системы автоматического регулирования

- •2.1 Основные понятия и определения

- •2.2 Классификация систем автоматического регулирования

- •2.3 Объекты регулирования

- •2.3.1 Одноемкостные статические объекты

- •2.3.2 Одноемкостные астатические объекты

- •2.3.3 Объекты чистого запаздывания

- •2.3.4 Сложные регулируемые объекты

- •2.4 Автоматические регуляторы

- •2.4.1. Классификация автоматических регуляторов.

- •2.4.2 Регуляторы прерывистого действия (релейные, позиционные)

- •2.4.3. Регуляторы непрерывного действия

- •2.4.3 А) Статические регуляторы

- •2.4.3 Б) Астатические регуляторы (интегральные)

- •2.4.3 В) Изодромные регуляторы (пи-регул-ры)

- •2.4.3 Г) пд - регуляторы, пид - регуляторы

- •2.4.4 Основные показатели качества регулирования. Выбор типа ав- томатического регулятора

- •2.4.4 А) Параметры качества в регулирования для статических и ас- татических объектов

- •2.4.4.Б) Выбор типа регуляторов непрерывного действия для статиче- ских и астатических объектов

- •2.4.4 Г) Выбор релейного (позиционного) регулятора статических объ- ектов

- •2.5 Исполнительные механизмы

- •2.5.1 Электромагнитные исполнительные механизмы

- •2.5.2 Электродвигательные исполнительные механизмы

- •2.5.3 Пневматические исполнительные механизмы

- •3 Основы теории автоматического регулирования

- •3.1 Способы математического описания аср

- •3.1.1Дифференциальные уравнения (обыкновенные)

- •3.1.2 Передаточные функции

- •3.2 Управления типовых звеньев аср

- •3.2.1 Назначение и классификация типовых звеньев

- •3.2.2 Безинерционное звено (усилителительное)

- •3.2.3 Инерционное звено

- •3.2.4 Интегрирующее звено

- •3.2.5 Дифференцирующие звенья

- •3.2.6 Колебательное затухающее звено, апериодическое звено 2-го по- рядка

- •3.2.7 Звено чистого запаздывания

- •3.3 Передаточные функции аср

- •3.3.1 Последовательное соединение звеньев

- •3.3.2 Параллельное соединение звеньев

- •3.3.3 Соединение звеньев по принципу обратной связи

- •3.4 Анализ точности аср

- •3.5 Устойчивость аср

- •4 Технические средства автоматизации

- •4.1 Выбор системы приборов автоматизации

- •4.2. Пневматическая система приборов «Старт»

- •4.5 Микропроцессорные контроллеры (мпк)

- •5 Автоматизация типовых химико-технологических процессов

- •5.1 Проектирование функциональных систем автоматизации

- •5.2 Типовые объекты и типовые схемы автоматизации

- •5.2.1 Аср гидродинамических процессов

- •5.2.2 Аср тепловых процессов

- •5.2.3 Аср массообменных процессов

- •5.2.4 Аср процесса газовой абсорбции.

- •5.2.5 Аср процесса ректификации

- •5.2.6 Аср реакторных процессов

- •6.Автоматизированные системы управления технологическими про- цессами

1.2.5.1 Б) Низкочастотный безконтактный концентратомер

Изменение ячейки представляет собой виток W2 через который пропуска- ется контролируемая среда. Ячейка является вторичной обмоткой трансформа- тора Т1. В данной ячейке трансформируется некоторая ЭДС Еизм. Вторичная обмотка Т1 W1. По правилам трансформации U * W1= Еизм * W2..W - число вит-

ков. Еизм= U *W1

W2

данная Еизм вызывает протекание тока по данной ячейке.I =

Еизм

Еизм

Rяч

.(L - длина ячейки) S- площадь сечения.

Кяч = L/S—(постоянная ячейки)

Iизм = U*W1* /W2*Kяч = К *

Величина Iизм сопоставима , сопоставима С

Для измерения Iизм применяется дополнительная компенсационная об-

мотка Wk и Т2. В Т2 первичной обмоткой W2и Wk,, вторичной - W3. Каждая пер-

вичная обмотка создает свои магнитные токи, величина которых определяется ампервитками соответствующей обмотки т.е. Iизм* W2- ампервитки обмотки W2. Данные магнитные потоки, создаваемые обмотками направляются навстречу друг другу. Если данные ампервитки не равны, Iизм* W2 не = Iк*Wк, то в Т2 по- является результирующий поток. При этом в обмотке W3 наводится напряже- нии, зависящее от разности данных магнитных потоков. Данное направление усиливается в усилителе и поступает на РД, который приходит в движение, на его валу находится стрелка, и перемещается движок реохорда Rp изменяется Iк. В некоторый момент наступает равновесие.

Iизм* W2=Iк*Wк

Iк сопоставима Iизм и сопоставима С

Для компенсации температурных погрешностей применяется мостовая

схема, она питается вторичной обмоткой Т1.

1.2.5.1 в) Высокочастотный бесконтактный концентратомер. Ячейки : конденсаторного типа и индукционного типа.

Данные ячейки питаются от источников напряжения высоких частот 100

Гц-100 МГц. Полное сопротивление данных ячеек состоит из 2-х составляю- щих: активной и реактивной. Сопротивление и емкость которых зависят от электрохимических свойств контролируемой среды.

Ячейка 1 используется для измерения концентрации электролитов с ма- лой удельной электропроводностью.

Ячейка 2 применяется для измерения концентрации электролитов с высо- кой удельной электропроводностью.

1.2.5.2 Плотномеры для жидкостей

1.2.5.2 А) Весовые плотномеры

Датчики для измерения плотности называются плотномерами. Плотность исследуемых сред зависит от их температуры. В качестве t градуирование при- меняют t=20. Если t среды отличается от t = 20, то плотность рассчитывают по формуле:

20

t 1 (20 t)

коэффициент температурного расширения жидкости. По принципу действия плотномеры делятся:

- весовые; - поплавковые; - гидростатические; - радиоизотопные. Весовой метод

Основан на изменении веса жидкости в постоянном V при изменении ее плотности. Вес жидкости:

если V=const, то G=p

G=V*p*g

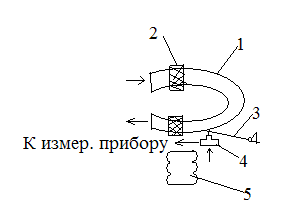

1 - Петлеобразная труба, которая крепится на гибких манжетах 2

2 - с трубкой связана заслонка(3), состоящая из сильфо- на(5),пневмоусилитель-4

Схема:

Давление равно весу контролируемой среды плотности. Для измерения давле- ния применяется сильфон.

Достоинство: простота, надежность в работе, в трубке не накапливаются осадки. Диапазон измеряемой плотности 0,5 - 2,5г/см3