- •Преисловие

- •Теоретические и методологические основы исследования экономического пространства

- •1.1. Генезис теории экономического пространства

- •1.2. Экономический процесс как системообразующий элемент экономического пространства

- •1.3. Экономическое пространство: сущность, функции, свойства

- •Функции элементов экономического пространства по стадиям его жизненного цикла

- •Экономическое пространство региона и его основные характеристики

- •2.1. Совокупный региональный экономический процесс

- •2.2. Внешние факторы, определяющие конфигурацию регионального экономического пространства

- •2.3. Внутрирегиональные факторы, определяющие конфигурацию экономического пространства

- •2.4. Типология экономического пространства регионов

- •Типология региональных экономических пространств

- •Моделирование процессов в экономическом пространстве

- •3.1. Экономическая система и ее первичный элемент с позиций процессного подхода

- •3.2. Критерий оценки использования потенциала регионального экономического пространства

- •3.3. Система показателей, характеризующая использование потенциала экономического пространства региона

- •Блок показателей, характеризующий процессы, препятствующие социальноэкономическому развитию региона

- •Блок показателей, характеризующий процессы жизнеобеспечения

- •Результаты деятельности малых предприятий (Россия, 2001 г.)

- •Блок показателей, характеризующий вспомогательные процессы

- •Блок показателей, характеризующий основные процессы

- •Система показателей для оценки использования потенциала экономического пространства региона

- •3.4. Моделирование оценки использования потенциала регионального экономического пространства

- •Матрица рангов движения показателей

- •Весовые коэффициенты для расчета среднего значения ускорения показателя в блоке

- •Матрица данных для определения типа экономического пространства региона

- •Заключение

- •Литература

Матрица рангов движения показателей

Наименование |

Критериальный |

Фактич. порядок движения по периоду |

||||

показателя |

порядок движения |

Т1 |

Т2 |

Т3 |

… |

ТК |

Показатель 1 |

1 |

X11 |

X12 |

X13 |

… |

X1K |

Показатель 2 |

2 |

X21 |

X22 |

X23 |

… |

X2K |

>Показатель 3 |

>3 |

X31 |

X32 |

X33 |

… |

X3K |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

Показатель N |

N |

XN1 |

XN2 |

XN3 |

… |

XNK |

Четвертый этап заключается в сравнении двух ранговых рядов – критериального и фактического. Как известно, ранговые ряды отличаются друг от друга по двум основным характеристикам: вопервых, разностью между номерами отдельных показателей и, вовторых, инверсией одного полного ряда по отношению к другому. Для оценки близости фактического и нормативного порядков используются коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (по отклонениям) и Кенделла (по инверсиям).

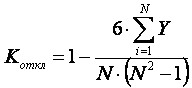

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена рассчитывается следующим образом:

1. Для каждого показателя из списка вычисляется квадрат разности (отклонения) между его местом (рангом) в нормативном упорядочении и рангом в фактическом упорядочении по формуле

Yi = (Xi – Xk)2, (3.2)

где Yi – разность между рангом iго показателя в критериальном упорядочении и в фактическом;

Xk – ранг показателя в критериальном упорядочении;

Xi – ранг показателя в фактическом упорядочении.

2. Подсчитывается сумма квадратов отклонений по всем показателям в рассматриваемом периоде времени и рассчитывается коэффициент Спирмена по формуле

, (3.3)

, (3.3)

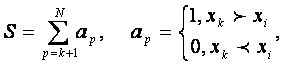

Коэффициент ранговой корреляции Кенделла рассчитывается в несколько приемов.

Вопервых, для каждого показателя подсчитывается число других показателей, имеющих в критериальном упорядочении место, большее, чем место рассматриваемого показателя, а в фактическом упорядочении – ранг меньший, чем ранг рассматриваемого показателя:

, (3.4)

, (3.4)

где k – место рассматриваемого показателя в критериальном упорядочении;

S – число инверсий для данного показателя;

p – места показателей, сравниваемых с рассматриваемым показателем;

N – число показателей, включенных в список характеристик системы;

ap – функция, показывающая, находится или нет рассматриваемый показатель в инверсии с показателем, сравниваемым с ним (если да, то ap = 1, в противном случае ap = 0);

xk (xi) – ранг показателя в фактическом упорядочении, имеющего в критериальном упорядочении место k(p).

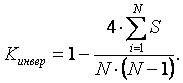

Вовторых, подсчитывается общее число инверсий по всем показателям и определяется коэффициент корреляции Кенделла:

,

(3.5)

,

(3.5)

Оба коэффициента (Коткл, Кинвер) дают оценку близости данного рангового ряда к ряду, принятому за эталон (критериальный), на интервале от 1 до +1. Оценка +1 получается при совпадении фактического ряда с критериальным, а 1 при их полной разнонаправленности.

Интерпретировать значения описанных выше коэффициентов можно следующим образом. Если их величины лежат в положительной области числовой оси, то в содержательном плане это свидетельствует о некотором улучшении структуры характеристик экономической системы и об увеличении эффективности ее работы. Если же значения коэффициентов отрицательны, то выбранная схема управления экономической системой приводит к отклонению ее структуры от оптимальной по принятому критерию и снижению эффективности ее функционирования. Вместе с тем это может свидетельствовать о значительном воздействии на систему внешних факторов, с которыми не в состоянии справиться ее механизм саморегуляции.

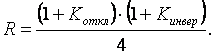

Показатель результирующей оценки близости фактической структуры движения показателей системы к критериальной (эталонной), основанный на двух коэффициентах ранговой корреляции для данного периода времени, можно рассчитать по формуле

, (3.6)

, (3.6)

Результирующая оценка показывает, насколько характер изменений в структуре связей системы отвечает выбранному критерию оценки. Иными словами, можно сказать, что этот показатель позволяет оценить эффективность принимаемых управленческих решений в соответствии с заданным критерием. Диапазон изменения этого показателя от 0 до +1. При этом 1 – полное совпадение изменений в структуре связей системы с выбранным критерием; 0 – полное несовпадение изменений в системе относительно выбранного критерия.

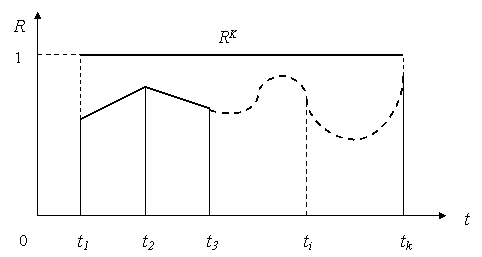

Участок, ограниченный по RK в интервале времени ( t 1, tk ), отражает ситуацию, когда в любой момент времени потенциал экономического пространства используется полностью. Участок, ограниченный ломаными и кривой R в интервале времени (t1, tk), отражает реальную оценку использования потенциала экономического пространства.

Рис. 3.7.Геометрическая интерпретация результативности использования экономического пространства

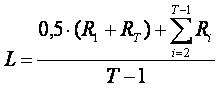

Величину этого уровня можно оценить соотношением площадей второго и первого участков. С учетом того, что RK = 1, предлагается следующая простая формула:

, (3.7)

, (3.7)

где T– число периодов времени.

Чем лучше согласованы процессы, происходящие в региональном экономическом пространстве, тем большее значение будет иметь L (максимум L = 1, минимум L = 0).

Количественная оценка использования потенциала экономического пространства региона сформирована. Остановимся на качественной оценке, позволяющей сделать вывод о принадлежности экономического пространства региона к той или иной типологической группе (табл. 2.1).

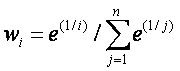

Исходными данными для такой оценки будут ускорения движения показателей по каждому из блоков (табл. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5). С учетом того, что показатели в каждом блоке подвергались процедуре ранжирования, необходимо использовать весовые коэффициенты для величин ускорения по каждому показателю. Существует достаточно много способов определения таких коэффициентов – от использования экспертных оценок до применения регрессионного анализа. Вес каждого показателя ускорения должен, с одной стороны, определяться его местом в блоке, с другой – зависеть от количества показателей в блоке. Для получения весовых коэффициентов, отвечающих этим требованиям, нами предлагается использовать экспоненциальную зависимость от числа, обратного порядковому номеру показателя в блоке:

,

(3.8)

,

(3.8)

где wi – весовой коэффициент показателя, занимающего iе место в блоке;

е – основание натурального логарифма;

n – количество показателей в блоке.

Для блоков, включающих до десяти показателей, числовые значения коэффициентов приведены в (табл. 3.8).

Таблица 3.8