- •Преисловие

- •Теоретические и методологические основы исследования экономического пространства

- •1.1. Генезис теории экономического пространства

- •1.2. Экономический процесс как системообразующий элемент экономического пространства

- •1.3. Экономическое пространство: сущность, функции, свойства

- •Функции элементов экономического пространства по стадиям его жизненного цикла

- •Экономическое пространство региона и его основные характеристики

- •2.1. Совокупный региональный экономический процесс

- •2.2. Внешние факторы, определяющие конфигурацию регионального экономического пространства

- •2.3. Внутрирегиональные факторы, определяющие конфигурацию экономического пространства

- •2.4. Типология экономического пространства регионов

- •Типология региональных экономических пространств

- •Моделирование процессов в экономическом пространстве

- •3.1. Экономическая система и ее первичный элемент с позиций процессного подхода

- •3.2. Критерий оценки использования потенциала регионального экономического пространства

- •3.3. Система показателей, характеризующая использование потенциала экономического пространства региона

- •Блок показателей, характеризующий процессы, препятствующие социальноэкономическому развитию региона

- •Блок показателей, характеризующий процессы жизнеобеспечения

- •Результаты деятельности малых предприятий (Россия, 2001 г.)

- •Блок показателей, характеризующий вспомогательные процессы

- •Блок показателей, характеризующий основные процессы

- •Система показателей для оценки использования потенциала экономического пространства региона

- •3.4. Моделирование оценки использования потенциала регионального экономического пространства

- •Матрица рангов движения показателей

- •Весовые коэффициенты для расчета среднего значения ускорения показателя в блоке

- •Матрица данных для определения типа экономического пространства региона

- •Заключение

- •Литература

3.2. Критерий оценки использования потенциала регионального экономического пространства

Проблема оценки эффективности хозяйственной деятельности, несмотря на многократные попытки ее решения в течение многих лет, попрежнему остается достаточно актуальной. В теоретическом плане понятие «эффективность» рассматривается большинством экономистов как соотношение «затраты – результат», а основные спорные моменты связаны с уточнением содержания понятий «затраты», «результат» и их количественной оценки. По сути, такой подход определяет эффективность как соотношение полученных полезных результатов к объему использованных ресурсов.

Решение проблем измерения эффективности хозяйственной деятельности существенно осложняется процессами, происходящими в экономике страны, в частности, появлением и развитием определенных форм в отношениях распределения общественного продукта субъектами хозяйствования с различными модификациями форм собственности. Роль отношений собственности трудно преувеличить. Какой бы аспект экономической деятельности (в том числе и ее эффективность) не рассматривался, в конечном итоге приходится обращаться к отношениям собственности. Однако неоднозначность и спорность существующих подходов к оценке эффективности хозяйственной деятельности, на наш взгляд, не должна давать повода некоторым экономистам излишне упрощать проблему. Так, А. Бачурин утверждает, что «недооценка роли государства в управлении народным хозяйством в нашей стране во многом способствовала резкому и длительному спаду производства, высокой инфляции и снижению курса рубля» [18, с. 38]. И далее делает вывод: «Отдельный собственник не в состоянии удовлетворять возросшие требования к эффективности производства и методов хозяйствования» [18, с. 35]. Трудно согласиться с таким выводом. Бесспорно, что роль государства в экономике велика, но когда вмешательство государства в лице своих чиновников в хозяйственную деятельность приводит к снижению ее эффективности, такое участие государства вряд ли можно считать уместным. Достаточно показательной является позиция некоторых экономистов, оправдывающих такое вмешательство. Так, Н. Волостнов, пытаясь оправдать неэффективное в отдельных случаях государственное вмешательство, пишет: «Важно различать первичную и вторичную эффективность функционирования государственных предприятий. Государство может, исходя из тех или иных целей, вмешиваться в их деятельность, а это нередко приводит к убыткам и низкой рентабельности (вторичная эффективность)» [28, с. 55]. Хотелось бы напомнить процитированному автору, что еще никому не удалось оспорить Р. Коуза, считающего, что, если права на совершение определенных действий могут быть куплены и проданы, их в конце концов приобретают те, кто выше ценит результаты, которые могут быть получены обладателями этих прав.

Многообразие форм и методов хозяйствования практически не оставляет надежды на успешность поиска некоего единого или нескольких показателей, которые могли бы адекватно отразить категорию эффективности в реальной хозяйственной деятельности. Попытка привязки показателей, отражающих эффективность экономического процесса, к субъектам хозяйствования различной формы собственности с определенными правами по распоряжению созданным общественным продуктом вряд ли будет успешной в связи с постоянными трансформациями этих форм и прав.

На наш взгляд, следует идти несколько иным путем к решению обозначенной проблемы. Речь идет не о поиске показателей эффективности хозяйственной деятельности как таковых, а о подходах к разработке критериев оценки хозяйственной деятельности. Чем более емкими и общими будут эти критерии, тем меньше будет зависимость оценки от уровня анализируемой системы, ее структуры и цикла функционирования, но тем и сложнее найти измеритель эффективности. Подобной точки зрения придерживаются многие экономисты.

Мы не можем согласиться с точкой зрения тех авторов, которые считают, что существуют универсальные показатели хозяйственной деятельности, которые могут выступать в качестве критерия. Например, рентабельность, доход, издержки обращения, товарооборот и др. Если пытаться в качестве критерия принимать какойлибо один показатель, пусть даже достаточно емко характеризующий успешность хозяйственной деятельности, например уровень производительности труда, величину получаемой прибыли, то проблемы не исчезают. С одной стороны, тот же показатель прибыли можно рассчитать различными способами, с другой – утверждать, что величина прибыли достаточно полно характеризует процессы, происходящие в экономической системе, было бы опрометчиво. Еще в большей степени это относится к показателю, определяющему уровень производительности труда.

На наш взгляд, ни один стоимостной или натуральный показатель результатов хозяйственной деятельности не может претендовать на роль исчерпывающего критерия оценки. Многие экономисты не разделяют нашей точки зрения. Так, А. Илларионов считает, что «и менно в темпах экономического роста, в скорости, с которой происходит увеличение ВВП, находит свое отражение уровень эффективности национальной экономики» [61, c. 5]. В исследованиях, посвященных региональной тематике, в качестве критерия социальноэкономического развития региона достаточно часто используется показатель ВРП. Вызывают некоторое недоумение безапелляционные утверждения отдельных авторов о том, что приоритетным критерием социальноэкономического развития региона выступает именно показатель ВРП. Эта позиция настолько распространена, что уже попала в учебники по региональной экономике по такой (обобщенной) формуле: «критерий социальноэкономического развития страны – ВВП, региона – ВРП».

Позволим себе привести достаточно длинную цитату из статьи Т. Гайдара: «Сегодня экономисты оперируют понятием ВВП, забывая о фундаментальных предположениях, лежавших в его основе. Между тем это понятие формировалось для рыночных экономик с относительно небольшим государственным сектором, функционирующих в условиях демократии. Отсюда вытекает и гипотеза создателей концепции ВВП: если за товар или услугу платит либо налогоплательщик, либо потребитель, то мы имеем дело с экономической деятельностью, обладающей ценностью, обеспечивающей рост благосостояния. Это логичные предпосылки, но лишь для рыночных экономик, функционирующих в условиях демократии» [30, с. 6]. Несколько с иной, но тоже критической позиции подходит Е. Иванов: «…поскольку показатель валового общественного продукта содержит многократный счет стоимости предметов труда, его применение как главного итогового показателя может противодействовать достижению при меньших затратах более высоких рубежей» [59, с. 12].

На наш взгляд, нельзя забывать и о том, что стоимостная оценка ВРП значительно оторвана от его содержания как определенной массы произведенных товаров и оказанных услуг. Асимметричность регионального развития усиливает несоответствие между величиной ВРП и уровнем благосостояния населения регионов, что особенно характерно для северных территорий. Есть еще одна причина, по которой показатели ВВП и ВРП несколько утрачивают свое экономическое содержание – их политизированность. К сожалению, это весьма актуально в свете поставленной Президентом задачи удвоения ВВП. Если учесть несовершенство методик исчисления этих показателей, то поставленная задача обязательно будет выполнена, ведь считать можно поразному. На эту проблему обращает внимание все больше экономистов.

Напрашивается вывод, что ни один из стоимостных и натуральных показателей не может претендовать на роль критериального. Попытка сформировать критерий из нескольких показателей приводит к возрастанию сложности такого критерия при одновременном снижении его информативности. Предположим, критерий формируется по трем показателям. По двум из них достигнуты требуемые значения, по третьему имеем значительное отклонение. В этом случае фактически приходится использовать еще один критерий, по которому оценивается исходный, что представляется неразумным. Серьезная опасность заключается в том, что не всегда есть уверенность в однонаправленности критериев и их смысловой соизмеримости.

В некоторых случаях оценивать хозяйственную деятельность пытаются так называемым «свернутым» критерием, имеющим в своей основе несколько показателей, с которыми производятся различные арифметические манипуляции. В качестве примера можно привести всевозможные индексы, используемые в статистике (агрегатные, гармонические и др.). Нельзя утверждать, что «свернутый» критерий не отражает оценку деятельности субъекта хозяйствования. Вопрос в том, как точно он ее отражает и что он вообще отражает. Нельзя забывать, что свертывание показателей в некоторых случаях придает итоговой оценке иное качество вследствие вычленения части структуры исследуемой системы, которая может и не обладать свойствами, присущими целостной системе. Здесь возникает уже упоминавшаяся ситуация «критерий оценки критерия» со всеми сопутствующими ей проблемами.

Оценка по свернутым показателям лишь характеризует некоторую поверхность, вычлененную из структуры исследуемой системы. Если учесть, что экономических систем с элементарной структурой практически не существует, а процесс их функционирования описывается достаточно большим количеством параметров, то становится очевидным, что такая оценка характеризует не столько функционирование системы, сколько упрощенный образ поверхности, вычлененный из ее структуры. Сам же процесс вычленения (формально – отбор подмножества из множества параметров) может быть весьма произвольным, так как используемые при этом критерии имеют, как правило, многомерную природу.

Определенным шагом к разрешению обозначенных проблем может быть подход к формированию критерия исходя из очевидного предположения, что любой экономический процесс не существует вне времени. Развитие процесса происходит также во времени. Следует иметь в виду, что время здесь понимается не в общепринятом представлении, а в его экономическом аспекте в том, что мы называем экономическим временем и исходим из предположения, что каждая экономическая система функционирует в своем собственном времени. Основывается это утверждение на том, что структура каждой экономической системы достаточно уникальна, а следовательно, имеет собственные свойства, определяющие ее деятельность и существование во внешней среде. Попытаемся с этих позиций подойти к критерию оценки эффективности хозяйственной деятельности.

По своей сути возможны два вида критерия: статический и динамический. Статику и динамику можно рассматривать не как свойства изучаемого объекта – экономической действительности, а как особые методы ее изучения. По мнению А.Д. Леванова 87, статика – это «точечное» состояние пространства и свойственное ему моментное время, динамика – перемещение этого точечного состояния по линии времени, повторение событий, возврат в исходное состояние (для некоторых единичных процессов). Статический критерий подразумевает некоторое состояние, к которому должна стремиться система. В качестве примера статических критериев можно привести задачи математического программирования, где критерием может выступать минимизация стоимости перевозок (классическая транспортная задача), максимизация прибыли и др. В данном случае всегда существует более или менее удачный алгоритм, приводящий в конечном итоге задачу к решению.

Особенностью решения задач по статическомукритерию является то, что только на последней итерации можно получить оптимальное решение. Материализация такого решения в реальной хозяйственной действительности весьма проблематична, так как предусмотреть все варианты, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, в модели практически невозможно. В любом случае при построении модели множество процессов приходится рассматривать упрощенно, а некоторые вообще не учитывать ввиду их чрезмерной сложности или неформализуемости.

Как правило, статический критерий формально предстает одной или множеством величин, отражающих желаемое состояние исследуемого объекта по выбранным параметрам. При этом численное выражение критерия может быть представлено в двух формах – набором констант состояния либо градиентом перемещения. Независимо от формы оценка по принятому критерию дается в общем случае как разность между величинами, характеризующими желаемое и фактическое состояние системы. Если критерий задается через оптимизационную модель, то в этом случае разность определяется между фактическим значением и пределом критериальной оценки моделируемой системы.

Так как речь идет об экономических системах, определяющим признаком которых является преобразование ресурсов в общественно полезный продукт, то всегда существует некоторое числовое значение предела критериальной оценки, а проблема соизмерения величин, характеризующих фактическое состояние и критериальное, как правило, отсутствует. Интерпретация такой оценки может вызывать определенные проблемы. Как рассматривать получаемую величину – в абсолютном значении или в относительном? Эти вопросы решаются в каждом конкретном исследовании индивидуально, и вряд ли можно дать какиелибо общие рекомендации. В этом случае, как правило, на помощь приходит предшествующий опыт, позволяющий интерпретацию оценки перевести в плоскость выбора из априорного набора известных утверждений и соответствующих им принимаемых решений.

Нельзя утверждать, что это свойственно процессу анализа функционирования экономических систем с использованием только статических критериев. Однако суть статического критерия в связке «статический критерий – фиксированный перечень рекомендаций при анализе» просматривается достаточно четко. Это свойство статического критерия широко используется при формализации процесса анализа функционирования систем и позволяет автоматизировать данный процесс.

Динамический критерий гораздо сложнее по своей природе. Он задает тенденцию развития экономической системы, отображая в каждый момент времени то состояние, к которому она должна стремиться. Одним из свойств, отличающих динамический критерий от статического, является форма его представления в виде динамического вектора, характеризующего состояние, принятое в качестве эталонного, идеального. Это состояние определяет порядок или соотношение изменения параметров функционирования экономической системы во времени. Каждый из параметров отражает процесс, происходящий в системе, в определенной плоскости, вычлененной из структуры экономической системы. Вследствие этого совокупность параметров отражает состояние структуры по всем временным измерениям и одновременно определяет тот режим, при котором система функционирует оптимально.

Динамический критерий позволяет сформировать структуру, обеспечивающую оптимальную траекторию развития экономической системы. Значения параметров при использовании динамического критерия не являются в общем случае фиксированными величинами. Каждое из них может изменяться в определенном интервале. Границы интервалов формируются неэлементарным взаимовлиянием рассматриваемых параметров, которое может проходить как минимум по двум сценариям: параметр изменяется, не оказывая влияния на другие параметры, в определенном интервале, а те, в свою очередь, не влияют на исходный; интервал изменения параметра обусловлен влиянием других параметров изучаемой системы. Величина этого интервала может изменяться непредсказуемым образом в силу свойства эмерджентности структуры экономической системы. Проиллюстрируем сказанное простым гипотетическим примером (рис. 3.4).

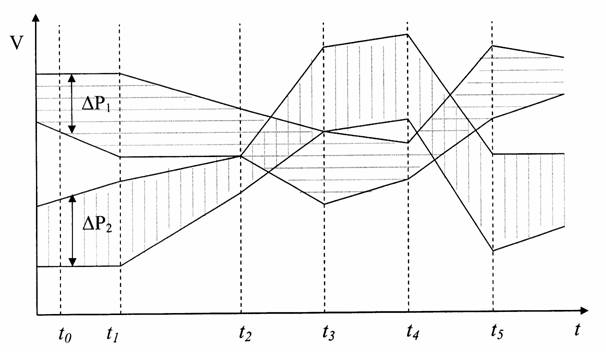

Рис. 3.4. Геометрическая интерпретация динамического критерия: V – темп роста показателей; t – время;” Pi – интервал темпов роста iго показателя

Предположим, что эффективность некоторой экономической системы определяется двумя параметрами, например уровнем производительности труда (Р1) и величиной заработной платы (Р2). С позиций статического критерия целесообразно максимизировать значения этих параметров, но экономический смысл такого подхода представляется неочевидным и достаточно спорным. В любом случае значения указанных параметров не могут расти бесконечно, есть некоторый предел. Возникает вопрос: если показатели достигли предельных значений, то система функционирует эффективно? Ответ неоднозначен, и достаточно велика вероятность того, что он будет отрицательным. Применение статического критерия в данном случае представляется нецелесообразным.

Рассмотрим ситуацию иначе. Примем за аксиому, что вести речь об эффективном функционировании системы (по двум названным параметрам) можно лишь в том случае, если рост производительности труда опережает рост заработной платы. В каждый момент времени на оба параметра влияет множество внешних факторов, поэтому есть смысл говорить не о конкретном значении параметра, а об интервалах (”Р1 и ”Р2), в которых параметры принимают некоторое значение. На временном отрезке (t1 – t0) система функционирует эффективно, поскольку темп роста показателей удовлетворяет принятой аксиоме, в которой, по сути, заложен динамический норматив, определяющий порядок роста показателей. На следующем временном отрезке ситуация остается без изменений, но уже на интервале (t3 – t2) нельзя однозначно утверждать, что требования динамического норматива выполняются, необходимо знать конкретные значения темпов роста показателей.

На временном интервале (t4 – t3) при любых значениях двух рассматриваемых показателей нельзя говорить об эффективной работе системы, поскольку темп их роста обратный по отношению к динамическому нормативу.

Приведенный простой пример, на наш взгляд, отражает смысл, вкладываемый нами в динамический критерий. Такой критерий задает не конкретные значения показателей, которые должны быть достигнуты в процессе функционирования системы, чтобы считать ее работу эффективной, а определяет отношение между параметрами экономической системы, соблюдение которого свидетельствует о ее эффективном функционировании.

Как особенность использования динамического критерия следует отметить, что он не привязывает систему к какомулибо оценочному показателю или группе показателей, но отражает качество состояния экономической системы в каждый момент ее движения относительно некоторого идеального состояния, которое определяется принятым критерием. Следовательно, роль субъективного фактора в оценке эффективности процесса значительно снижается и определяется лишь формированием критерия.

Необходимо учесть, что произвести оценку функционирования экономической системы можно лишь рассматривая ее с позиций более крупной системы, куда исследуемая система входит в качестве подсистемы. Если речь идет о региональной экономической системе, то она будет выступать как подсистема национального хозяйства страны. С другой стороны, должен соблюдаться ряд принципов построения динамического критерия для анализа функционирования экономической системы на уровне региона. На наш взгляд, такие принципы удачно сформулированы у В.А. Шабашева [182, с. 29]:

Функционирование всех социальноэкономических систем региона в рамках единого экономического, информационного пространства и государственной целостности.

Учет уровня социальноэкономического развития региона.

Использование природноресурсного потенциала региона.

Учет экологического состояния региона.

Выявление и использование прогрессивных отраслей и производств, опережающее развитие которых будет способствовать быстрому подъему экономики региона, стабилизации и росту качества жизни населения региона.

Применение динамического критерия подразумевает наличие некоторой последовательности показателей и отношений (алгебраических) между ними. Для рассмотренного примера таких отношений может быть два: заработная плата растет быстрее, чем производительность труда; производительность труда растет быстрее, чем заработная плата. В общем случае количество параметров может быть в принципе любым. Представляется целесообразным назвать отношения между показателями такой последовательности динамическим порядком показателей.

Количество параметров, включаемых в критерий и отражающих процессы, происходящие в экономической системе, в общем случае, как отмечалось, не ограничивается. Но чем их больше, тем сложнее интерпретация получаемого результата, так как вычленяемая из структуры системы поверхность, описываемая этими параметрами, будет иметь весьма неэлементарную форму. С другой стороны, при использовании одного или двух параметров в критерии вряд ли можно получить приемлемый результат. Так как используемый нами математический аппарат обработки данных включает в себя ранговую корреляцию, необходимым минимумом являются три параметра системы. Проведенные исследования показали, что включение в критерий более 1520 параметров не дает ожидаемого прироста качества получаемой оценки вследствие высокой сложности анализа получаемых поверхностей. Особое значение придается выбору и сути тех параметров, которые включаются в критерий.

Предложенная трактовка динамического критерия позволяет иначе взглянуть на потенциал экономической системы. Очевидно, что функционирование экономической системы возможно лишь при наличии некоторого потенциала, но в это понятие разными экономистами вкладывается различный смысл. В большинстве случаев под потенциалом экономической системы понимается ее способность при реализации целевой функции производить определенное количество продукции или услуг. Как правило, оценка потенциала сводится к тому или иному стоимостному показателю, с чем вряд ли можно согласиться.

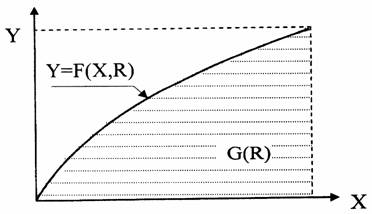

Рис. 3.5. Геометрическая интерпретация производственных возможностей экономической системы: Y – вектор выпусков продукции; Х – вектор затрат ресурсов; R– вектор результативности использования ресурсов; G(R) – множество производственных возможностей

Бульший интерес вызывает подход к потенциалу как производственным возможностям экономической системы. Экономисты, придерживающиеся такой точки зрения, под производственными возможностями понимают множество всех возможных сочетаний затрат трудовых и материальных ресурсов и выпусков продукции. Геометрическая интерпретация производственных возможностей экономической системы приведена на рис. 3.5.

Следует отметить, что такой подход в своей основе базируется на производственной функции КоббаДугласа и, следовательно, имеет недостатки, которые ограничивают его использование для практического моделирования, но все же позволяют обкатывать различные теоретические модели. Тем не менее идеи, заложенные в этом подходе, заслуживают внимания.

К потенциалу экономической системы можно попытаться подойти с позиций стоимостной оценки – как денежному эквиваленту общественного признания полезности экономической деятельности. Но вряд ли это целесообразно в связи с проблемой измерения полезности любой деятельности, в том числе и экономической. Потенциалом можно считать совокупность общественно значимых результатов, которые могут быть получены в результате функционирования хозяйственной системы. Но и тут возникает вопрос: а насколько они значимы, как их соотнести между собой?

Исходя из классического определения потенциала как имеющихся возможностей можно утверждать, что заштрихованная область на рис. 3.5 и будет отражать потенциал экономической системы. Если потенциал включает в себя по определению все возможные режимы работы, то должны быть и такие режимы функционирования системы, которые можно назвать эффективными относительно некоторого критерия. В данном случае под режимом понимается состояние структуры экономической системы в некоторый момент времени. При рассмотрении потенциала в таком контексте становится очевидным, что для его реализации нет смысла использовать все существующие режимы работы, достаточно задействовать только наиболее эффективные по некоторому критерию, которые позволяют системе выполнять ее целевую функцию, ее предназначение. Естественно, что различные системы будут обладать разными потенциалами, тогда для соотнесения той или иной степени эффективности функционирования экономических систем имеет смысл говорить не о потенциале, а о степени его реализации. В этом случае имеем полностью сопоставимые оценки. Такие оценки можно получить, если ввести понятие результативности режима работы. Это не новый термин, его использовал И.М. Сыроежин [153] для оценки текущего режима относительно заданного директивным планом. Мы вкладываем в понятие результативности режима принципиально иной смысл. Результативность режима – это степень его соответствия величине, задаваемой динамическим критерием. Величина результативности показывает, насколько фактический режим функционирования экономической системы отличается от того, который определен динамическим критерием.

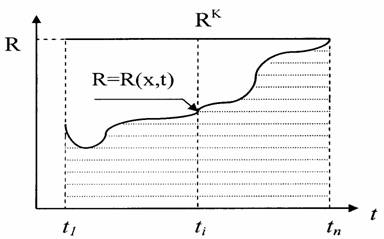

На рис. 3.6 дана геометрическая интерпретация оценки степени реализации потенциала экономической системы. В каждый момент времени ti система функционирует в некотором режиме с результативностью Ri. Разница между RK и Ri показывает степень отличия фактического режима от режима, заданного динамическим критерием. В этом случае можно утверждать, что отношение заштрихованной площади на рис. 3.6 к площади под RK и даст оценку использования потенциала экономической системы за время (tn – t1).

Рис. 3.6. Геометрическая интерпретация оценки степени реализации потенциала экономической системы: RK – вектор, определяемый динамическим критерием; Х – вектор ресурсов, потребляемых системой; R – функция результативности режимов функционирования системы

Наполним наши теоретические выкладки экономическим содержанием. Экономическая система выступает формой, в которой существует экономическое пространство. Региональное экономическое пространство определяется отношением частных экономических процессов, входящих в R-процесс. С учетом того, что R-процесс имеет четыре составляющие, динамический критерий может быть сформулирован следующим образом. Скорость развития основных процессов R-процесса должна превышать скорость развития вспомогательных процессов, которые, в свою очередь, должны превышать скорость процессов жизнеобеспечения, а скорость процессов, препятствующих развитию, должна быть минимальна. Формально это можно записать так:

О > В > Ж > П,

где

О – скорость развития основных процессов;

В – скорость развития вспомогательных процессов;

Ж – скорость развития процессов жизнеобеспечения;

П – скорость процессов, препятствующих развитию R-процесса.

Используя предложенный критерий, можно перейти к построению модели, позволяющей дать оценку степени использования потенциала регионального экономического пространства, но прежде определимся с системой показателей, характеризующей социальноэкономическое положение региона, потенциал его экономического пространства.