- •Введение

- •Глава 1. Основы теории радиолокации.

- •1.1. Общая характеристика радиолокационного канала.

- •1.2. Диапазоны длин волн, используемые в радиолокации.

- •1.3. Импульсные сигналы

- •1.4. Частотные спектры импульсных сигналов

- •1.5. Сложные радиолокационные сигналы

- •1.5.1. Противоречие между различными предельно достижимыми параметрами рлс.

- •1.5.2. Частотно-модулированные импульсы

- •1.6. Фазоманипулированные импульсы

- •1.6.1. Понятие о фазовой псевдослучайной манипуляции.

- •Глава 2 импульсный метод измерения дальности

- •2.1. Условие однозначности измерения дальности.

- •2.2. Минимальная дальность действия импульсной рлс.

- •2.2.1. Принцип действия импульсной рлс кругового обзора

- •2.3. Измерение координат цели

- •2.3.1. Оптимальные методы измерения

- •2.4. Разрешающая способность рлс

- •2.4.1. Общие сведения.

- •2.4.2 Особенности повышения разрешающей способности.

- •2.4.3. Разрешающая способность рлс по углу.

- •2.5.Точность измерения координат цели

- •2.5.1. Внешние погрешности.

- •2.5.2. Инструментальная погрешность измерения дальности при визуальной индикации.

- •2.5.3 Систематическая погрешность измерения дальности.

- •2.5.4. Точность измерения угловых координат цели.

- •2.6. Цифровые методы съема координат цели

- •2.6.1. Рециркуляционный метод измерения малых временных интервалов.

- •2.6.2. Съем углового положения цели.

- •2.7. Дальность действия рлс

- •2.7.1. Дальность действия рлс в свободном пространстве для сосредоточенных целей

- •2.7.2. Анализ уравнения дальности.

- •2.7.3. Влияние распространения радиоволн в атмосфере на дальность действия рлс

- •2.7.4. Влияние отражения радиоволн от земной поверхности на уравнение дальности

- •2.7.5. Некоторые способы уменьшения влияния земли

- •2.7.6. Зона видимости рлс

- •Глава 3 принцип действия когерентных рлс

- •3.1. Эффект доплера в радиолокации

- •3.2. Когерентные доплеровские рлс с непрерывным излучением радиоволн

- •3.2.1. Доплеровские биения частоты.

- •3.2.2. Простейшая доплеровская рлс.

- •3.2.3. Доплеровская рлс с ненулевой промежуточной частотой.

- •3.2.4. «Гребенка» фильтров доплеровских частот.

- •3.2.5. Потенциальная точность измерения скорости.

- •3.3. Вторичный эффект доплера

- •3.3.1. Частота биений при вторичном эффекте Доплера.

- •3.3.2. Спектр биений при вторичном эффекте Доплера.

- •3.4. Когерентно-импульсный метод (истинно когерентные системы)

- •3.4.1. Когерентные радиоимпульсы.

- •3.4.2. Разновидности когерентно-импульсных систем

- •3.4.3. Принцип действия когерентно-импульсной рлс.

- •3.4.4. Когерентно-импульсные рлс с фазовым детектором на промежуточной частоте.

- •3.4.5. Слепые скорости цели.

- •3.5. Когерентно-импульсный метод (псевдокогерентные системы)

- •3.5.1. Принцип действия псевдокогерентной рлс с внутренней когерентностью.

- •3.5.2. Псевдокогерентная рлс с фазовым детектором на промежуточной частоте.

- •3.5.3. Рлс с внешней когерентностью.

- •3.6. Особенности когерентно-импульсной рлс при наличии взаимных перемещении рлс и объекта

- •3.6.1. Особенности сдц при движении рлс.

- •3.6.2. Ввод частоты компенсации.

- •3.7. Фазовый метод измерения дальности

- •3.7.1. Одночастотный фазовый метод.

- •3.7.2. Двухчастотный фазовый метод.

- •3.8. Частотный метод измерения дальности

- •Структурная схема простейшей рлс с чм.

- •3.8.2. Спектр преобразованного сигнала.

- •Особенности несимметричного пилообразного закона модуляции

- •Влияние движения цели на преобразованный сигнал.

- •Понятие об измерении дальности методом счета числа импульсов.

- •Разрешающая способность и точность.

- •3.9. Некоторые сравнительные характеристики импульсного и непрерывного методов

- •Глава 4 радиолокационные цели

- •4.1. Эффективная отражающая площадь целей

- •4.2. Понятие об эоп разнесенной рлс.

- •4.3. Влияние эффекта доплера в случае поверхностно-распределенных целей

- •4.3.1. «Парадокс гладкой земли».

- •4.3.2. Изочастотные линии.

- •4.3.3. Измерение угла сноса с помощью вторичного эффекта Доплера.

- •4.3.4. Объемно-распределенные цели

- •4.3.5. Поляризационная селекция объемно распределенных целей.

- •5.1.1. Воздействие шумов на полезный сигнал.

- •5.1.2. Критерии оптимального обнаружения.

- •5.1.3. Отношение правдоподобия.

- •5.1.4. Отношение правдоподобия для сигнала с полностью известными параметрами.

- •5.1.5. Корреляционный приемник для сигнала с неизвестной начальной фазой.

- •5.2. Согласованный фильтр (общие свойства)

- •5.2.1. Импульсная и частотная характеристики.

- •5.2.2. Отношение сигнал-помеха на выходе сф.

- •5.2.3. Коэффициент различимости.

- •5.3. Согласованные фильтры для некоторых сигналов

- •5.3.1. Сф для одиночных импульсов.

- •5.3.2. Квазиоптимальные фильтры для одиночных импульсов.

- •5.3.3. Сф для пачки импульсов.

- •5.4. Когерентное накопление

- •5.4.1. Когерентное накопление полностью известного сигнала и сигнала с неизвестной начальной фазой.

- •5.4.2. Объединение квадратурных каналов по модулю.

- •5.4.3. Корреляционно-фильтровая обработка.

- •5.5. Некогерентное накопление

- •5.5.I. Общие сведения об оптимальной обработке некогерентной пачки импульсов.

- •5.5.2. Число эффективно накапливаемых импульсов.

- •5.5.3. Понятие о характеристиках обнаружения некогерентных сигналов.

- •5.5.4. Пороговые сигналы при независимых флуктуациях.

- •5.6.2. Согласованный фильтр при действии смеси стационарной пассивной помехи и шумов.

- •5.6.3. Оптимальная обработка сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех.

- •5.6.4. Системы оптимальной обработки сигналов с подавлением пассивной помехи.

- •Глава 6 устройства обработкирадиолокационных сигналов и борьбы с помехами

- •6.1. Общие сведения о первичной обработке радиолокационных сигналов

- •6.1.1. Общие сведения об автоматическом обнаружении.

- •6.2. Накопители с динамической памятью

- •6.2.1. Основные свойства аналоговых накопителей на линиях задержки с рециркуляцией.

- •6.2.3.Некоторые варианты пгф на линиях задержки.

- •6.2.4. Некоторые особенности построения рециркуляторов.

- •6.3. Аналоговые накопители со статической памятью

- •6.3.1.Индикатор с послесвечением.

- •6.3.2. Коммутируемые гребенчатые фильтры.

- •6.4. Автоматические дискретные цифровые обнаружители

- •6.4.1. Двоичное накопление.

- •6.4.2. Цифровой обнаружитель с «движущимся окном».

- •6.4.3. Обнаружение по совпадению (программные обнаружители).

- •6.4.4. Стабилизация вероятности ложной тревоги

- •6.4.5. Непараметрический знаковый обнаружитель.

- •6.4.6. Последовательный обнаружитель.

- •6.5. Подавители пассивной помехи системы сдц

- •6.5.1. Метод череспериодной компенсации.

- •6.5.2. Частотная характеристика системы чпк

- •6.5.3. Система многократной чпк.

- •6.5.4. Подавитель на дискретных фильтрах.

- •6.5.5. Слепые фазы.

- •6.5.6. Методы уменьшения числа зон слепых скоростей.

- •6.5.7. Помехи на дальности, превышающей интервал однозначности.

- •6.6. Цифровая фильтрация при обработке радиолокационных сигналов

- •6.6.1. Общие сведения о цифровой фильтрации.

- •6.6.2. Общие сведения о z-преобразовании.

- •6.6.3. Подавители системы сдц как цифровые фильтры.

- •6.6.4. Общая характеристика цифровой системы чпк

- •6.6.5. Цифровая система сдц с квадратурными каналами.

- •6.6.6. Цифровой рециркулятор.

- •6.6.7. Быстрое преобразование Фурье.

- •6.7. Адаптивные устройства, улучшающие работу системы сдц

- •6.7.1. Характеристика системы сдц при перегрузке.

- •6.7.2. Фиксатор помех.

- •6.7.3. Устройства борьбы с помехами от гидрометеообразований

- •Глава 2 32

- •Глава 3 78

- •Глава 4 121

- •Глава 5 131

- •Глава 6 162

1.6. Фазоманипулированные импульсы

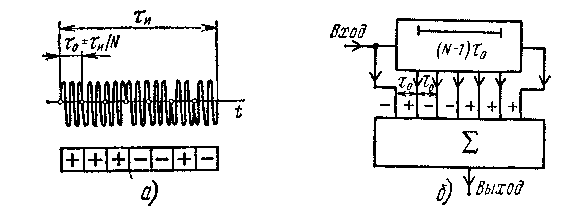

Другим (кроме частотной модуляции) путем расширения спектра является фазовая манипуляция (ФМ). Она заключается в том, что весь радиоимпульс разбивается на ряд парциальных радиоимпульсов, имеющих определенные фазовые сдвиги 2/к. При к>2 манипуляция многофазная, а при к = 2 - противофазная, так как возможны лишь фазовые сдвиги 0 и . Такой случай при длительности парциальных импульсов 0 = и/N иллюстрируется на рис. 1.14, а. При этом сигнал можно представить в виде

uс = Uc соs [0t + (dn - 1)/2],

где dn = ±1 - символ, соответствующий моменту времени 0n, в который осуществляется манипуляция фазы на . Оптимальная обработка такого

Рис. 1.14. Фазоманипулированный импульс (а) и соответствующий СФ (б)

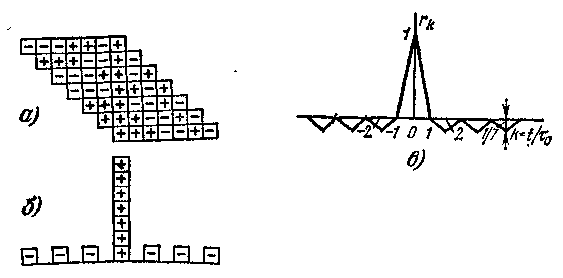

импульса может производиться с помощью СФ в виде ЛЗ с отводами, причем весовые коэффициенты ±1 расположены зеркально относительно знаков фаз

Рис.1.15. Оптимальная обработка ФМ импульса

сигналов (рис. 1.14, б). Заметим, что зондирующий сигнал рис. 1.14, а можно

образовать с помощью той же ЛЗ, если подать короткий радиоимпульс длительностью u/N с обратной стороны линии.

1.6.1. Понятие о фазовой псевдослучайной манипуляции.

В настоящее время уделяется внимание отысканию кодов таких последовательностей, которые обеспечивают максимальный главный лепесток и минимальные боковые лепестки. Для N 13 широко известны коды Баркера.

Ряд исследований показал, что кодов Баркера с боковыми лепестками 1/N при N > 13 не существует. Поэтому использование этих кодов для фазовой манипуляции радиолокационных сигналов обладает ограниченными возможностями с точки зрения коэффициента сжатия. Предложено множество различных кодовых последовательностей, дающих достаточно низкий уровень боковых лепестков автокорреляционной функции выходного сигнала СФ.

Остановимся кратко на так называемых M-последовательностях (последовательности максимальной длительности). Они представляют собой набор символов di (+1 или -1), повторяющихся с периодом N и определяемых произведением двух (или в общем случае большего четного числа) символов в виде

di = -di-n di-k,

где n > k 1, i = (n + 1), .... N.

Число комбинаций n символов из двух элементов +1 и -1 равно 2, из которых 2n-1 положительных и 2n-1 отрицательных. Так как нужно исключить комбинацию из одних отрицательных символов, как не обеспечивающую манипуляцию фазы, то максимальная длина последовательности равна N = 2n-1, причем число отрицательных символов равно 2n-1- 1. (так как в этих последовательностях отличается только порядок следования одинаковых символов, то их можно назвать «зеркальными»).

Число элементов последовательности с ростом N практически удваивается при увеличении n на 1 (N = 1023 при n = 10 и N = 2047 при n = 11 и т. д.). Почти каждому значению n соответствуют несколько чисел k, при котором действует правило di = -d i-n d i-k, хотя они отсутствуют при n = 8, 12, 13, 16 .

Заметим, что если бесконечную последовательность di с периодом в N элементов сдвинуть вправо или влево на некоторое число элементов и применить правило (di = -d i-n d i-k), то получится та же последовательность, смещенная на некоторое число элементов.

Рассматриваемая М -последовательность обладает свойством «хаотичности» и именуется «псевдослучайной». Поясним этот термин. Пусть последовательность образуется подбрасыванием монеты, причем появлению герба соответствует, например, + 1, а цифры -1. Случайный характер такой последовательности определяется тем, что число выпадений + 1 и -1 одно и то же. А также тем, что половина числа серий последовательных состояний одного и того же вида имеет продолжительность (длину), характеризуемую единицей, четвертая часть - числом 2, восьмая часть - числом 3 и т. д. Кроме того, функция автокорреляции имеет пик в начале отсчета, быстро спадающий при удалении от него.

Сказанное хорошо выполняется в М-последовательностях, так как число +1 за период Т всего на единицу больше числа -1. Выполняется также условие для продолжительности числа последовательных состояний одного и того же вида при условии, что рассматриваемое число серий превышает 1.

Боковые лепестки для периодической М-последовательности спадают по сравнению с главными в 1/N раз. Однако для усеченной М-последовательности в один период N боковые лепестки имеют порядок 1/N1/2. Это хуже, чем для кода Баркера, но достаточно для ряда приложений.

Формировать и обрабатывать ФМ сигналы на основе М-последовательностей можно с помощью достаточно простых устройств, использующих линейные переключатели на основе регистров сдвига.

Для подавления боковых лепестков также следует использовать весовые усилители. При этом улучшается отношение сигнал-шум, но в отличие от ЛЧМ сигналов расширяется не главный максимум, а область боковых лепестков выходного сигнала. При синтезе различают два критерия: максимизация отношения максимума главного лепестка к максимуму бокового (-фильтры); максимизация отношения максимума главного лепестка к корню квадратному из суммы квадратов боковых лепестков (-фильтры).