- •Введение

- •Глава 1. Основы теории радиолокации.

- •1.1. Общая характеристика радиолокационного канала.

- •1.2. Диапазоны длин волн, используемые в радиолокации.

- •1.3. Импульсные сигналы

- •1.4. Частотные спектры импульсных сигналов

- •1.5. Сложные радиолокационные сигналы

- •1.5.1. Противоречие между различными предельно достижимыми параметрами рлс.

- •1.5.2. Частотно-модулированные импульсы

- •1.6. Фазоманипулированные импульсы

- •1.6.1. Понятие о фазовой псевдослучайной манипуляции.

- •Глава 2 импульсный метод измерения дальности

- •2.1. Условие однозначности измерения дальности.

- •2.2. Минимальная дальность действия импульсной рлс.

- •2.2.1. Принцип действия импульсной рлс кругового обзора

- •2.3. Измерение координат цели

- •2.3.1. Оптимальные методы измерения

- •2.4. Разрешающая способность рлс

- •2.4.1. Общие сведения.

- •2.4.2 Особенности повышения разрешающей способности.

- •2.4.3. Разрешающая способность рлс по углу.

- •2.5.Точность измерения координат цели

- •2.5.1. Внешние погрешности.

- •2.5.2. Инструментальная погрешность измерения дальности при визуальной индикации.

- •2.5.3 Систематическая погрешность измерения дальности.

- •2.5.4. Точность измерения угловых координат цели.

- •2.6. Цифровые методы съема координат цели

- •2.6.1. Рециркуляционный метод измерения малых временных интервалов.

- •2.6.2. Съем углового положения цели.

- •2.7. Дальность действия рлс

- •2.7.1. Дальность действия рлс в свободном пространстве для сосредоточенных целей

- •2.7.2. Анализ уравнения дальности.

- •2.7.3. Влияние распространения радиоволн в атмосфере на дальность действия рлс

- •2.7.4. Влияние отражения радиоволн от земной поверхности на уравнение дальности

- •2.7.5. Некоторые способы уменьшения влияния земли

- •2.7.6. Зона видимости рлс

- •Глава 3 принцип действия когерентных рлс

- •3.1. Эффект доплера в радиолокации

- •3.2. Когерентные доплеровские рлс с непрерывным излучением радиоволн

- •3.2.1. Доплеровские биения частоты.

- •3.2.2. Простейшая доплеровская рлс.

- •3.2.3. Доплеровская рлс с ненулевой промежуточной частотой.

- •3.2.4. «Гребенка» фильтров доплеровских частот.

- •3.2.5. Потенциальная точность измерения скорости.

- •3.3. Вторичный эффект доплера

- •3.3.1. Частота биений при вторичном эффекте Доплера.

- •3.3.2. Спектр биений при вторичном эффекте Доплера.

- •3.4. Когерентно-импульсный метод (истинно когерентные системы)

- •3.4.1. Когерентные радиоимпульсы.

- •3.4.2. Разновидности когерентно-импульсных систем

- •3.4.3. Принцип действия когерентно-импульсной рлс.

- •3.4.4. Когерентно-импульсные рлс с фазовым детектором на промежуточной частоте.

- •3.4.5. Слепые скорости цели.

- •3.5. Когерентно-импульсный метод (псевдокогерентные системы)

- •3.5.1. Принцип действия псевдокогерентной рлс с внутренней когерентностью.

- •3.5.2. Псевдокогерентная рлс с фазовым детектором на промежуточной частоте.

- •3.5.3. Рлс с внешней когерентностью.

- •3.6. Особенности когерентно-импульсной рлс при наличии взаимных перемещении рлс и объекта

- •3.6.1. Особенности сдц при движении рлс.

- •3.6.2. Ввод частоты компенсации.

- •3.7. Фазовый метод измерения дальности

- •3.7.1. Одночастотный фазовый метод.

- •3.7.2. Двухчастотный фазовый метод.

- •3.8. Частотный метод измерения дальности

- •Структурная схема простейшей рлс с чм.

- •3.8.2. Спектр преобразованного сигнала.

- •Особенности несимметричного пилообразного закона модуляции

- •Влияние движения цели на преобразованный сигнал.

- •Понятие об измерении дальности методом счета числа импульсов.

- •Разрешающая способность и точность.

- •3.9. Некоторые сравнительные характеристики импульсного и непрерывного методов

- •Глава 4 радиолокационные цели

- •4.1. Эффективная отражающая площадь целей

- •4.2. Понятие об эоп разнесенной рлс.

- •4.3. Влияние эффекта доплера в случае поверхностно-распределенных целей

- •4.3.1. «Парадокс гладкой земли».

- •4.3.2. Изочастотные линии.

- •4.3.3. Измерение угла сноса с помощью вторичного эффекта Доплера.

- •4.3.4. Объемно-распределенные цели

- •4.3.5. Поляризационная селекция объемно распределенных целей.

- •5.1.1. Воздействие шумов на полезный сигнал.

- •5.1.2. Критерии оптимального обнаружения.

- •5.1.3. Отношение правдоподобия.

- •5.1.4. Отношение правдоподобия для сигнала с полностью известными параметрами.

- •5.1.5. Корреляционный приемник для сигнала с неизвестной начальной фазой.

- •5.2. Согласованный фильтр (общие свойства)

- •5.2.1. Импульсная и частотная характеристики.

- •5.2.2. Отношение сигнал-помеха на выходе сф.

- •5.2.3. Коэффициент различимости.

- •5.3. Согласованные фильтры для некоторых сигналов

- •5.3.1. Сф для одиночных импульсов.

- •5.3.2. Квазиоптимальные фильтры для одиночных импульсов.

- •5.3.3. Сф для пачки импульсов.

- •5.4. Когерентное накопление

- •5.4.1. Когерентное накопление полностью известного сигнала и сигнала с неизвестной начальной фазой.

- •5.4.2. Объединение квадратурных каналов по модулю.

- •5.4.3. Корреляционно-фильтровая обработка.

- •5.5. Некогерентное накопление

- •5.5.I. Общие сведения об оптимальной обработке некогерентной пачки импульсов.

- •5.5.2. Число эффективно накапливаемых импульсов.

- •5.5.3. Понятие о характеристиках обнаружения некогерентных сигналов.

- •5.5.4. Пороговые сигналы при независимых флуктуациях.

- •5.6.2. Согласованный фильтр при действии смеси стационарной пассивной помехи и шумов.

- •5.6.3. Оптимальная обработка сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех.

- •5.6.4. Системы оптимальной обработки сигналов с подавлением пассивной помехи.

- •Глава 6 устройства обработкирадиолокационных сигналов и борьбы с помехами

- •6.1. Общие сведения о первичной обработке радиолокационных сигналов

- •6.1.1. Общие сведения об автоматическом обнаружении.

- •6.2. Накопители с динамической памятью

- •6.2.1. Основные свойства аналоговых накопителей на линиях задержки с рециркуляцией.

- •6.2.3.Некоторые варианты пгф на линиях задержки.

- •6.2.4. Некоторые особенности построения рециркуляторов.

- •6.3. Аналоговые накопители со статической памятью

- •6.3.1.Индикатор с послесвечением.

- •6.3.2. Коммутируемые гребенчатые фильтры.

- •6.4. Автоматические дискретные цифровые обнаружители

- •6.4.1. Двоичное накопление.

- •6.4.2. Цифровой обнаружитель с «движущимся окном».

- •6.4.3. Обнаружение по совпадению (программные обнаружители).

- •6.4.4. Стабилизация вероятности ложной тревоги

- •6.4.5. Непараметрический знаковый обнаружитель.

- •6.4.6. Последовательный обнаружитель.

- •6.5. Подавители пассивной помехи системы сдц

- •6.5.1. Метод череспериодной компенсации.

- •6.5.2. Частотная характеристика системы чпк

- •6.5.3. Система многократной чпк.

- •6.5.4. Подавитель на дискретных фильтрах.

- •6.5.5. Слепые фазы.

- •6.5.6. Методы уменьшения числа зон слепых скоростей.

- •6.5.7. Помехи на дальности, превышающей интервал однозначности.

- •6.6. Цифровая фильтрация при обработке радиолокационных сигналов

- •6.6.1. Общие сведения о цифровой фильтрации.

- •6.6.2. Общие сведения о z-преобразовании.

- •6.6.3. Подавители системы сдц как цифровые фильтры.

- •6.6.4. Общая характеристика цифровой системы чпк

- •6.6.5. Цифровая система сдц с квадратурными каналами.

- •6.6.6. Цифровой рециркулятор.

- •6.6.7. Быстрое преобразование Фурье.

- •6.7. Адаптивные устройства, улучшающие работу системы сдц

- •6.7.1. Характеристика системы сдц при перегрузке.

- •6.7.2. Фиксатор помех.

- •6.7.3. Устройства борьбы с помехами от гидрометеообразований

- •Глава 2 32

- •Глава 3 78

- •Глава 4 121

- •Глава 5 131

- •Глава 6 162

6.5.6. Методы уменьшения числа зон слепых скоростей.

Слепая скорость Uсл = n/2Tп. Если имеются две РЛС, работающие на одной несущей частоте, то для того чтобы их слепые скорости отличались одна от другой, необходимо использовать различные периоды повторения импульсов Тл, Это позволяет избежать пропадания сигналов движущихся целей. Вместо двух РЛС можно использовать одну с вобуляцией межимпульсных интервалов либо от импульса к импульсу, либо от одного периода сканирования к другому. Последний способ реализуется проще, но связан со значительными потерями полезного сигнала.

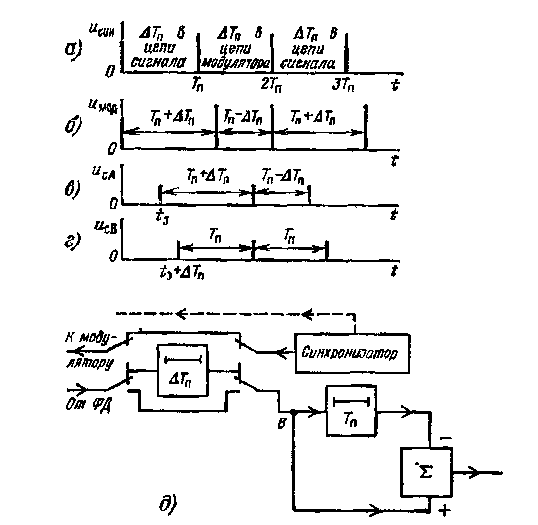

На рис. 6.27, а показаны импульсы синхронизатора, следующие через интервал Тп, а на рис. 6.27, 6 - импульсы запуска модулятора с так называемой двухпериодной вобуляцией, при которой интервал между импульсами составляет Тп1 = Тп + Тп и Тп1 = Тп - Тп. При трехпериодной вобуляции интервал составлял бы Тп + Тп и Тп - Тп Тп и т. д. Возможный способ формирования таких импульсов показан на рис. 6.27, д. Синхронизатор вырабатывает импульсы с периодом Тп. С помощью переключателя, управляемого синхронизатором, между ним и модулятором через один период повторения подключается ЛЗ с задержкой Тп, так что один интервал между импульсами возрастает на Тп, а второй уменьшается на этот же интервал времени.

На рис, 6.27, в изображены видеоимпульсы цели, снимаемые с выхода фазового детектора (вход ЛЗ на рис. 6.27, д). При положениях переключателей, показанных на схеме рис. 6.27, д, в периоды, когда импульсы передатчика задерживаются на время Тп, в цепи фазовый детектор - подавитель задержка отсутствует и наоборот. Поэтому, как видно из рис. 6.27, г, на входе подавителя (точка В на рис. 6.27, г) отраженные импульсы следуют с одинаковым периодом Тп (девобуляция), что обеспечивает обычный режим подавителя.

Рассмотрим теперь скоростную характеристику системы СДЦ с учетом вобуляции периода повторения. Каждой паре отраженных импульсов с интервалом Тп1 = Тп + Тп, и интервалом Тп2 = Тп - Тп, соответствуют разные слепые скорости, В частности, первые слепые скорости равны Vсл1=/2Тп1 и Vсл2=/2Тп2.

Рис. 6.27. Вобуляция и девобуляция периода повторения

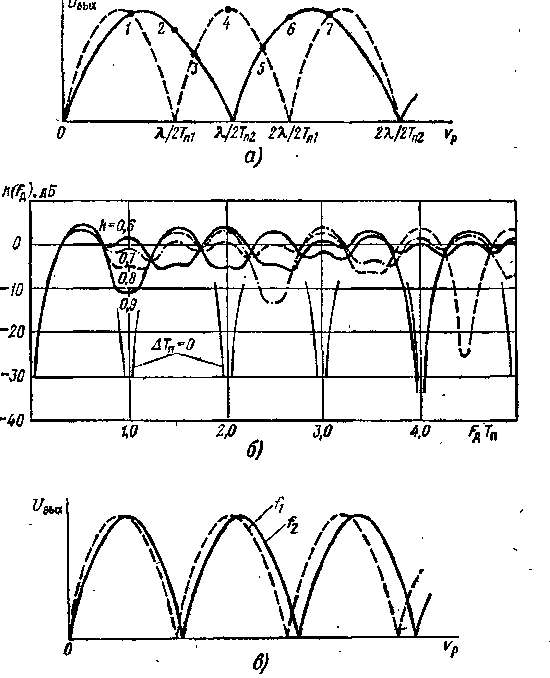

При этом имеются как бы две скоростные характеристики. Одна соответствует СДЦ с частотой повторения Fn1 = 1/Tn1, а вторая - с частотой повторения Fn2 = 1/Tn2 (рис. 6.28, а, где З Tn2 = 2 Tn1). Следует иметь в виду, что точкам 1, 3, 5 и 7 характеристик соответствуют одинаковые амплитуды в смежных периодах повторения, а в точках 2, 4 и 6 импульсы в одном из периодов повторения равны нулю. Остальным точкам соответствуют импульсы разной амплитуды. Вместе с тем первая слепая скорость (для которой импульсы цели в каждом периоде повторения равны нулю) заметно возрастает по сравнению с каждой из двух слепых скоростей.

Результирующая скоростная характеристика может быть определена как результат усреднения этих импульсов по напряжению или по мощности (последнее характерно для индикатора с яркостной отметкой).

Переход к трехпериодной вобуляции позволяет уменьшить провалы. Возможен и более высокий порядок вобуляции, Осуществление таких систем стало реальным в связи с использованием цифровой техники при реализации подавителей. Наряду с вобуляцией межимпульсных интервалов возможен метод уменьшения числа зон слепых скоростей, основанный на использовании различных частот несущих колебаний зондирующих импульсов. Можно, например, излучать две последовательности импульсов, несущие частоты которых отличаются на несколько процентов. Больший разнос связан с техническими трудностями (работа на одну антенну и т. д.).

Рис. 6.28. Скоростные характеристики системы СДЦ: а, б - системы с вобуляцией периода повторения, в - система с разносом частот

Использование двух несущих частот f0 приводит к возникновению двух последовательностей слепых скоростей, интервал между которыми растет с увеличением номера слепой скорости (рис. 6.28, в). Применение раздельных систем СДЦ и смешивание выходных сигналов обеспечивает в принципе исключение полностью слепых скоростей. Однако эффективность этого достаточно высока лишь при больших скоростях. Вместе с тем полезность разноса частот несомненна, так как флуктуации, вызывающие неполное подавление, являются случайными и независимыми в каждом из каналов.

Нетрудно видеть из анализа частотной характеристики, что переход к двукратной ЧПК или к более сложной влечет за собой уменьшение степени изменения сигнала вблизи слепых скоростей.