- •Введение

- •Глава 1. Основы теории радиолокации.

- •1.1. Общая характеристика радиолокационного канала.

- •1.2. Диапазоны длин волн, используемые в радиолокации.

- •1.3. Импульсные сигналы

- •1.4. Частотные спектры импульсных сигналов

- •1.5. Сложные радиолокационные сигналы

- •1.5.1. Противоречие между различными предельно достижимыми параметрами рлс.

- •1.5.2. Частотно-модулированные импульсы

- •1.6. Фазоманипулированные импульсы

- •1.6.1. Понятие о фазовой псевдослучайной манипуляции.

- •Глава 2 импульсный метод измерения дальности

- •2.1. Условие однозначности измерения дальности.

- •2.2. Минимальная дальность действия импульсной рлс.

- •2.2.1. Принцип действия импульсной рлс кругового обзора

- •2.3. Измерение координат цели

- •2.3.1. Оптимальные методы измерения

- •2.4. Разрешающая способность рлс

- •2.4.1. Общие сведения.

- •2.4.2 Особенности повышения разрешающей способности.

- •2.4.3. Разрешающая способность рлс по углу.

- •2.5.Точность измерения координат цели

- •2.5.1. Внешние погрешности.

- •2.5.2. Инструментальная погрешность измерения дальности при визуальной индикации.

- •2.5.3 Систематическая погрешность измерения дальности.

- •2.5.4. Точность измерения угловых координат цели.

- •2.6. Цифровые методы съема координат цели

- •2.6.1. Рециркуляционный метод измерения малых временных интервалов.

- •2.6.2. Съем углового положения цели.

- •2.7. Дальность действия рлс

- •2.7.1. Дальность действия рлс в свободном пространстве для сосредоточенных целей

- •2.7.2. Анализ уравнения дальности.

- •2.7.3. Влияние распространения радиоволн в атмосфере на дальность действия рлс

- •2.7.4. Влияние отражения радиоволн от земной поверхности на уравнение дальности

- •2.7.5. Некоторые способы уменьшения влияния земли

- •2.7.6. Зона видимости рлс

- •Глава 3 принцип действия когерентных рлс

- •3.1. Эффект доплера в радиолокации

- •3.2. Когерентные доплеровские рлс с непрерывным излучением радиоволн

- •3.2.1. Доплеровские биения частоты.

- •3.2.2. Простейшая доплеровская рлс.

- •3.2.3. Доплеровская рлс с ненулевой промежуточной частотой.

- •3.2.4. «Гребенка» фильтров доплеровских частот.

- •3.2.5. Потенциальная точность измерения скорости.

- •3.3. Вторичный эффект доплера

- •3.3.1. Частота биений при вторичном эффекте Доплера.

- •3.3.2. Спектр биений при вторичном эффекте Доплера.

- •3.4. Когерентно-импульсный метод (истинно когерентные системы)

- •3.4.1. Когерентные радиоимпульсы.

- •3.4.2. Разновидности когерентно-импульсных систем

- •3.4.3. Принцип действия когерентно-импульсной рлс.

- •3.4.4. Когерентно-импульсные рлс с фазовым детектором на промежуточной частоте.

- •3.4.5. Слепые скорости цели.

- •3.5. Когерентно-импульсный метод (псевдокогерентные системы)

- •3.5.1. Принцип действия псевдокогерентной рлс с внутренней когерентностью.

- •3.5.2. Псевдокогерентная рлс с фазовым детектором на промежуточной частоте.

- •3.5.3. Рлс с внешней когерентностью.

- •3.6. Особенности когерентно-импульсной рлс при наличии взаимных перемещении рлс и объекта

- •3.6.1. Особенности сдц при движении рлс.

- •3.6.2. Ввод частоты компенсации.

- •3.7. Фазовый метод измерения дальности

- •3.7.1. Одночастотный фазовый метод.

- •3.7.2. Двухчастотный фазовый метод.

- •3.8. Частотный метод измерения дальности

- •Структурная схема простейшей рлс с чм.

- •3.8.2. Спектр преобразованного сигнала.

- •Особенности несимметричного пилообразного закона модуляции

- •Влияние движения цели на преобразованный сигнал.

- •Понятие об измерении дальности методом счета числа импульсов.

- •Разрешающая способность и точность.

- •3.9. Некоторые сравнительные характеристики импульсного и непрерывного методов

- •Глава 4 радиолокационные цели

- •4.1. Эффективная отражающая площадь целей

- •4.2. Понятие об эоп разнесенной рлс.

- •4.3. Влияние эффекта доплера в случае поверхностно-распределенных целей

- •4.3.1. «Парадокс гладкой земли».

- •4.3.2. Изочастотные линии.

- •4.3.3. Измерение угла сноса с помощью вторичного эффекта Доплера.

- •4.3.4. Объемно-распределенные цели

- •4.3.5. Поляризационная селекция объемно распределенных целей.

- •5.1.1. Воздействие шумов на полезный сигнал.

- •5.1.2. Критерии оптимального обнаружения.

- •5.1.3. Отношение правдоподобия.

- •5.1.4. Отношение правдоподобия для сигнала с полностью известными параметрами.

- •5.1.5. Корреляционный приемник для сигнала с неизвестной начальной фазой.

- •5.2. Согласованный фильтр (общие свойства)

- •5.2.1. Импульсная и частотная характеристики.

- •5.2.2. Отношение сигнал-помеха на выходе сф.

- •5.2.3. Коэффициент различимости.

- •5.3. Согласованные фильтры для некоторых сигналов

- •5.3.1. Сф для одиночных импульсов.

- •5.3.2. Квазиоптимальные фильтры для одиночных импульсов.

- •5.3.3. Сф для пачки импульсов.

- •5.4. Когерентное накопление

- •5.4.1. Когерентное накопление полностью известного сигнала и сигнала с неизвестной начальной фазой.

- •5.4.2. Объединение квадратурных каналов по модулю.

- •5.4.3. Корреляционно-фильтровая обработка.

- •5.5. Некогерентное накопление

- •5.5.I. Общие сведения об оптимальной обработке некогерентной пачки импульсов.

- •5.5.2. Число эффективно накапливаемых импульсов.

- •5.5.3. Понятие о характеристиках обнаружения некогерентных сигналов.

- •5.5.4. Пороговые сигналы при независимых флуктуациях.

- •5.6.2. Согласованный фильтр при действии смеси стационарной пассивной помехи и шумов.

- •5.6.3. Оптимальная обработка сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех.

- •5.6.4. Системы оптимальной обработки сигналов с подавлением пассивной помехи.

- •Глава 6 устройства обработкирадиолокационных сигналов и борьбы с помехами

- •6.1. Общие сведения о первичной обработке радиолокационных сигналов

- •6.1.1. Общие сведения об автоматическом обнаружении.

- •6.2. Накопители с динамической памятью

- •6.2.1. Основные свойства аналоговых накопителей на линиях задержки с рециркуляцией.

- •6.2.3.Некоторые варианты пгф на линиях задержки.

- •6.2.4. Некоторые особенности построения рециркуляторов.

- •6.3. Аналоговые накопители со статической памятью

- •6.3.1.Индикатор с послесвечением.

- •6.3.2. Коммутируемые гребенчатые фильтры.

- •6.4. Автоматические дискретные цифровые обнаружители

- •6.4.1. Двоичное накопление.

- •6.4.2. Цифровой обнаружитель с «движущимся окном».

- •6.4.3. Обнаружение по совпадению (программные обнаружители).

- •6.4.4. Стабилизация вероятности ложной тревоги

- •6.4.5. Непараметрический знаковый обнаружитель.

- •6.4.6. Последовательный обнаружитель.

- •6.5. Подавители пассивной помехи системы сдц

- •6.5.1. Метод череспериодной компенсации.

- •6.5.2. Частотная характеристика системы чпк

- •6.5.3. Система многократной чпк.

- •6.5.4. Подавитель на дискретных фильтрах.

- •6.5.5. Слепые фазы.

- •6.5.6. Методы уменьшения числа зон слепых скоростей.

- •6.5.7. Помехи на дальности, превышающей интервал однозначности.

- •6.6. Цифровая фильтрация при обработке радиолокационных сигналов

- •6.6.1. Общие сведения о цифровой фильтрации.

- •6.6.2. Общие сведения о z-преобразовании.

- •6.6.3. Подавители системы сдц как цифровые фильтры.

- •6.6.4. Общая характеристика цифровой системы чпк

- •6.6.5. Цифровая система сдц с квадратурными каналами.

- •6.6.6. Цифровой рециркулятор.

- •6.6.7. Быстрое преобразование Фурье.

- •6.7. Адаптивные устройства, улучшающие работу системы сдц

- •6.7.1. Характеристика системы сдц при перегрузке.

- •6.7.2. Фиксатор помех.

- •6.7.3. Устройства борьбы с помехами от гидрометеообразований

- •Глава 2 32

- •Глава 3 78

- •Глава 4 121

- •Глава 5 131

- •Глава 6 162

5.4.2. Объединение квадратурных каналов по модулю.

Метод накопления в квадратурных каналах проще, чем прием с помощью радиочастотного накопителя в тракте ПЧ, но серьезным недостатком его является необходимость возведения сигналов y1 и у2 после накопителя в квадрат. Заметим, что операция извлечения корня вообще не обязательна, так как выходной сигнал z2=y21+y22 можно сравнивать с порогом z02.

Вместе с тем возможно дальнейшее упрощение. На основании того, что при у1 > у2

![]()

![]() ,

,

можно воспользоваться этим приближением, выбирая большее из |y1|+0,5|y2| и |y2| + 0,5|y1|.

Такая операция осуществляется простым логическим устройством, а деление на 2 особенно просто при цифровой реализации, так как выполняется сдвигом числа. Потери в пороговом сигнале по сравнению с операцией равны лишь 0,2 дБ. Еще проще использование суммы |y1|+|y2| или даже большего из двух модулей. При этом потери не превышают 0,75 дБ при D = 0,9 и F = 10-9.

Операция взятия модуля легко выполняется в аналоговых устройствах с помощью двухтактного детектора, а в цифровых устройствах путем простого отбрасывания знака.

5.4.3. Корреляционно-фильтровая обработка.

Так как когерентная пачка из радиоимпульсов может быть представлена в виде произведения радиоимпульса длительностью NТп, который обозначим s1(t), и периодической последовательности видеоимпульсов длительностью u с периодом Тп, которую назовем стробирующей sстр(t), то сигнал s(t)=s1(t) sстр(t) откуда интеграл взаимной корреляции:

![]() .

.

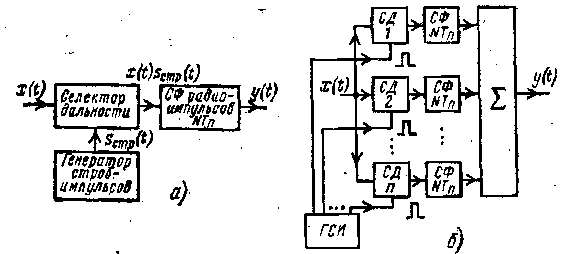

Таким образом, следует произвести умножение принимаемого сигнала х (t) на стробирующую функцию sстр (t) и далее фильтрацию (интегрирование) с помощью СФ для одиночного радиоимпульса s1 (t) длительностью NТn (рис. 5.14, а). В схеме рис. 5.14, б сигнал с помощью генератора серии сдвинутых друг относительно друга стробирующих импульсов (ГСИ) стробируется одним из селекторов дальности (СД), пропускающим лишь те его части, которые совпадают с импульсами сигнала, т. е. вне стробирования остаются шумы и помехи.

Рис. 5.14. Структурная схема системы корреляционно-фильтровой обработки: а – при известном времени запаздывания, б - при неизвестном времени запаздывания

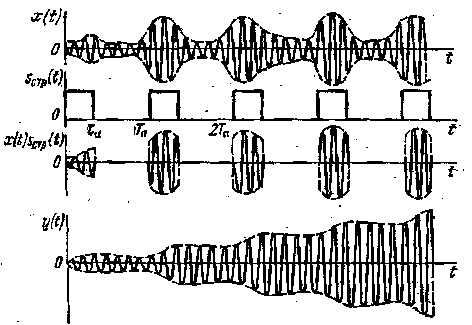

В качестве СФ для радиоимпульса s1(t) целесообразно использовать квазиоптимальный полосовой фильтр (резонансный контур), настроенный на несущую частоту радиоимпульсов (практически это соответствует промежуточной частоте приемника) с полосой пропускания fопт - 0,4/NТП. Заметим, что в данном случае частота Fд известна. В противном случае требуется многоканальность по частоте. Поступающие на фильтр радиоимпульсы длительностью u растягиваются до величины примерно NТn накладываются один на другой и когерентно суммируются (рис. 5.15), что и определяет такую же эффективность накопления на фоне шумов, как в схемах рис. 5,13, б, в. После СФ может быть включен амплитудный детектор и пороговое устройство, как в схеме рис. 5.13, в.

Рис. 5.15. Временные диаграммы сигналов при корреляционно-фильтровой обработке: х(t) - входной сигнал; sотр(t) - cтробирующиe импульсы для одного канала дальности; y(t) - выходной сигнал

Данная система обработки не требует применения весьма сложных устройств, как на рис. 5.9, б, использующих многоотводную линию задержки на время NТn. Однако без потерь обрабатываются лишь те импульсы, которые совпадают со стробирующими, т. е. отсутствует инвариантность системы к времени прихода, свойственная СФ, у которых нет элементов с переменными параметрами. Поэтому для обработки реальных сигналов с неизвестным временем прихода надо использовать многоканальную систему, изображенную на рис. 5.14, б.