- •Введение

- •Глава 1. Основы теории радиолокации.

- •1.1. Общая характеристика радиолокационного канала.

- •1.2. Диапазоны длин волн, используемые в радиолокации.

- •1.3. Импульсные сигналы

- •1.4. Частотные спектры импульсных сигналов

- •1.5. Сложные радиолокационные сигналы

- •1.5.1. Противоречие между различными предельно достижимыми параметрами рлс.

- •1.5.2. Частотно-модулированные импульсы

- •1.6. Фазоманипулированные импульсы

- •1.6.1. Понятие о фазовой псевдослучайной манипуляции.

- •Глава 2 импульсный метод измерения дальности

- •2.1. Условие однозначности измерения дальности.

- •2.2. Минимальная дальность действия импульсной рлс.

- •2.2.1. Принцип действия импульсной рлс кругового обзора

- •2.3. Измерение координат цели

- •2.3.1. Оптимальные методы измерения

- •2.4. Разрешающая способность рлс

- •2.4.1. Общие сведения.

- •2.4.2 Особенности повышения разрешающей способности.

- •2.4.3. Разрешающая способность рлс по углу.

- •2.5.Точность измерения координат цели

- •2.5.1. Внешние погрешности.

- •2.5.2. Инструментальная погрешность измерения дальности при визуальной индикации.

- •2.5.3 Систематическая погрешность измерения дальности.

- •2.5.4. Точность измерения угловых координат цели.

- •2.6. Цифровые методы съема координат цели

- •2.6.1. Рециркуляционный метод измерения малых временных интервалов.

- •2.6.2. Съем углового положения цели.

- •2.7. Дальность действия рлс

- •2.7.1. Дальность действия рлс в свободном пространстве для сосредоточенных целей

- •2.7.2. Анализ уравнения дальности.

- •2.7.3. Влияние распространения радиоволн в атмосфере на дальность действия рлс

- •2.7.4. Влияние отражения радиоволн от земной поверхности на уравнение дальности

- •2.7.5. Некоторые способы уменьшения влияния земли

- •2.7.6. Зона видимости рлс

- •Глава 3 принцип действия когерентных рлс

- •3.1. Эффект доплера в радиолокации

- •3.2. Когерентные доплеровские рлс с непрерывным излучением радиоволн

- •3.2.1. Доплеровские биения частоты.

- •3.2.2. Простейшая доплеровская рлс.

- •3.2.3. Доплеровская рлс с ненулевой промежуточной частотой.

- •3.2.4. «Гребенка» фильтров доплеровских частот.

- •3.2.5. Потенциальная точность измерения скорости.

- •3.3. Вторичный эффект доплера

- •3.3.1. Частота биений при вторичном эффекте Доплера.

- •3.3.2. Спектр биений при вторичном эффекте Доплера.

- •3.4. Когерентно-импульсный метод (истинно когерентные системы)

- •3.4.1. Когерентные радиоимпульсы.

- •3.4.2. Разновидности когерентно-импульсных систем

- •3.4.3. Принцип действия когерентно-импульсной рлс.

- •3.4.4. Когерентно-импульсные рлс с фазовым детектором на промежуточной частоте.

- •3.4.5. Слепые скорости цели.

- •3.5. Когерентно-импульсный метод (псевдокогерентные системы)

- •3.5.1. Принцип действия псевдокогерентной рлс с внутренней когерентностью.

- •3.5.2. Псевдокогерентная рлс с фазовым детектором на промежуточной частоте.

- •3.5.3. Рлс с внешней когерентностью.

- •3.6. Особенности когерентно-импульсной рлс при наличии взаимных перемещении рлс и объекта

- •3.6.1. Особенности сдц при движении рлс.

- •3.6.2. Ввод частоты компенсации.

- •3.7. Фазовый метод измерения дальности

- •3.7.1. Одночастотный фазовый метод.

- •3.7.2. Двухчастотный фазовый метод.

- •3.8. Частотный метод измерения дальности

- •Структурная схема простейшей рлс с чм.

- •3.8.2. Спектр преобразованного сигнала.

- •Особенности несимметричного пилообразного закона модуляции

- •Влияние движения цели на преобразованный сигнал.

- •Понятие об измерении дальности методом счета числа импульсов.

- •Разрешающая способность и точность.

- •3.9. Некоторые сравнительные характеристики импульсного и непрерывного методов

- •Глава 4 радиолокационные цели

- •4.1. Эффективная отражающая площадь целей

- •4.2. Понятие об эоп разнесенной рлс.

- •4.3. Влияние эффекта доплера в случае поверхностно-распределенных целей

- •4.3.1. «Парадокс гладкой земли».

- •4.3.2. Изочастотные линии.

- •4.3.3. Измерение угла сноса с помощью вторичного эффекта Доплера.

- •4.3.4. Объемно-распределенные цели

- •4.3.5. Поляризационная селекция объемно распределенных целей.

- •5.1.1. Воздействие шумов на полезный сигнал.

- •5.1.2. Критерии оптимального обнаружения.

- •5.1.3. Отношение правдоподобия.

- •5.1.4. Отношение правдоподобия для сигнала с полностью известными параметрами.

- •5.1.5. Корреляционный приемник для сигнала с неизвестной начальной фазой.

- •5.2. Согласованный фильтр (общие свойства)

- •5.2.1. Импульсная и частотная характеристики.

- •5.2.2. Отношение сигнал-помеха на выходе сф.

- •5.2.3. Коэффициент различимости.

- •5.3. Согласованные фильтры для некоторых сигналов

- •5.3.1. Сф для одиночных импульсов.

- •5.3.2. Квазиоптимальные фильтры для одиночных импульсов.

- •5.3.3. Сф для пачки импульсов.

- •5.4. Когерентное накопление

- •5.4.1. Когерентное накопление полностью известного сигнала и сигнала с неизвестной начальной фазой.

- •5.4.2. Объединение квадратурных каналов по модулю.

- •5.4.3. Корреляционно-фильтровая обработка.

- •5.5. Некогерентное накопление

- •5.5.I. Общие сведения об оптимальной обработке некогерентной пачки импульсов.

- •5.5.2. Число эффективно накапливаемых импульсов.

- •5.5.3. Понятие о характеристиках обнаружения некогерентных сигналов.

- •5.5.4. Пороговые сигналы при независимых флуктуациях.

- •5.6.2. Согласованный фильтр при действии смеси стационарной пассивной помехи и шумов.

- •5.6.3. Оптимальная обработка сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех.

- •5.6.4. Системы оптимальной обработки сигналов с подавлением пассивной помехи.

- •Глава 6 устройства обработкирадиолокационных сигналов и борьбы с помехами

- •6.1. Общие сведения о первичной обработке радиолокационных сигналов

- •6.1.1. Общие сведения об автоматическом обнаружении.

- •6.2. Накопители с динамической памятью

- •6.2.1. Основные свойства аналоговых накопителей на линиях задержки с рециркуляцией.

- •6.2.3.Некоторые варианты пгф на линиях задержки.

- •6.2.4. Некоторые особенности построения рециркуляторов.

- •6.3. Аналоговые накопители со статической памятью

- •6.3.1.Индикатор с послесвечением.

- •6.3.2. Коммутируемые гребенчатые фильтры.

- •6.4. Автоматические дискретные цифровые обнаружители

- •6.4.1. Двоичное накопление.

- •6.4.2. Цифровой обнаружитель с «движущимся окном».

- •6.4.3. Обнаружение по совпадению (программные обнаружители).

- •6.4.4. Стабилизация вероятности ложной тревоги

- •6.4.5. Непараметрический знаковый обнаружитель.

- •6.4.6. Последовательный обнаружитель.

- •6.5. Подавители пассивной помехи системы сдц

- •6.5.1. Метод череспериодной компенсации.

- •6.5.2. Частотная характеристика системы чпк

- •6.5.3. Система многократной чпк.

- •6.5.4. Подавитель на дискретных фильтрах.

- •6.5.5. Слепые фазы.

- •6.5.6. Методы уменьшения числа зон слепых скоростей.

- •6.5.7. Помехи на дальности, превышающей интервал однозначности.

- •6.6. Цифровая фильтрация при обработке радиолокационных сигналов

- •6.6.1. Общие сведения о цифровой фильтрации.

- •6.6.2. Общие сведения о z-преобразовании.

- •6.6.3. Подавители системы сдц как цифровые фильтры.

- •6.6.4. Общая характеристика цифровой системы чпк

- •6.6.5. Цифровая система сдц с квадратурными каналами.

- •6.6.6. Цифровой рециркулятор.

- •6.6.7. Быстрое преобразование Фурье.

- •6.7. Адаптивные устройства, улучшающие работу системы сдц

- •6.7.1. Характеристика системы сдц при перегрузке.

- •6.7.2. Фиксатор помех.

- •6.7.3. Устройства борьбы с помехами от гидрометеообразований

- •Глава 2 32

- •Глава 3 78

- •Глава 4 121

- •Глава 5 131

- •Глава 6 162

5.3.2. Квазиоптимальные фильтры для одиночных импульсов.

Как правило, при реализации СФ для одиночных импульсов простой формы (имеются в виду импульсы с немодулированной по фазе или частоте несущей) используются так называемые квазиоптимальные фильтры, реализуемые с помощью обычных усилителей (например, в тракте ПЧ), имеющих оптимальную полосу пропускания.

При переходе от видеочастотного усилителя к резонансному радиочастотному оптимальная полоса возрастает вдвое (вместо 0,2/и становится 0,4/и), а проигрыш относительно СФ остается тем же. В общем случае оптимальная полоса пропускания приемника (радиочастотного усилителя) на уровне 0,707

fпроп=/u,

где , изменяется от 0,4 до 0,67 для радиоимпульса с прямоугольной огибающей при увеличении числа каскадов резонансного усилителя с n = 1 до n = 5 и = 1,37 для идеализированной прямоугольной частотной характеристики.

5.3.3. Сф для пачки импульсов.

Как уже отмечалось, спектр последовательности некогерентных импульсов не отличается от спектра одиночных радиоимпульсов. В этом случае вместо СФ целесообразно использовать квазиоптимальный в виде полосового усилителя (например, УПЧ), полоса которого согласована с длительностью импульса. Что касается пачки когерентных импульсов, то здесь при построении СФ сохраняется связь между частотными характеристиками радио- и видеоимпульсов.

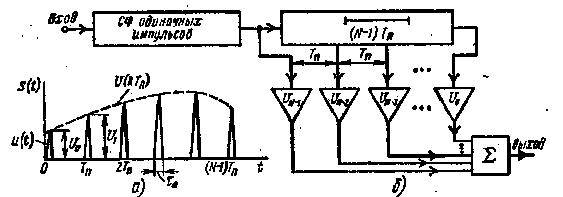

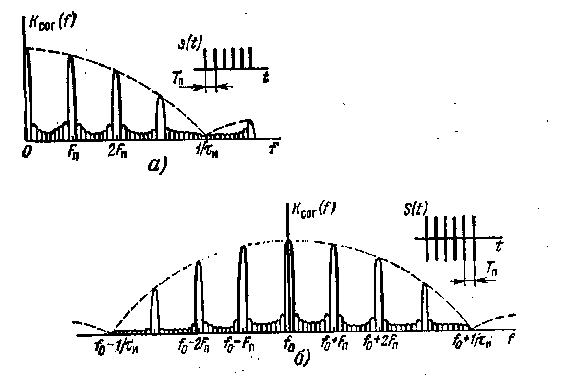

Рассмотрим ограниченную пачку видеоимпульсов, состоящую из N импульсов, следующих через интервал времени Тц (рис. 5.9, а), которую можно представить в виде суммы.

![]() ,

,

где функция uu(t) характеризует отдельные импульсы пачки, а Uk = U(kTn) - их огибающую.

Рис. 5.9. Согласованный фильтр для пачки импульсов

Оптимальный фильтр для пачки импульсов представляет собой последовательное (каскадное) включение СФ для одиночного импульса пачки и накопителя с весовым суммированием. Последний можно представить в виде ЛЗ с отводами, время задержки между которыми равно Тп (рис. 5.9, б). Таким образом, оптимальная обработка пачки импульсов с помощью СФ осуществляется в два этапа: внутрипериодная обработка, происходящая в СФ для одиночных импульсов пачки, и межпериодная обработка в накопителе.

Накопитель, описываемый частотной характеристикой Кz (), у которого весовые коэффициенты равны амплитудам импульсов пачки, расположенным в обратном порядке, обеспечивает в момент окончания пачки Т0 (N - 1)Тп суммирование всех импульсов пачки со «своими собственными» весовыми коэффициентами, т. е. амплитуда N-го импульса сигнала плюс шум на выходе накопителя

![]() ,

,

где Х1 - амплитуда импульсов сигнала плюс шум на входе.

Таким образом, импульс малой амплитуды вместе с шумом умножается на малый весовой коэффициент, а импульс большой амплитуды вместе с шумом - на большой весовой коэффициент. Такое рациональное «взвешивание» и позволяет обеспечить максимум отношения пикового значения сигнала к шуму. При этом в общем случае имеет место неравновесное суммирование, а в случае пачки с прямоугольной огибающей - простое равновесное суммирование. Такой накопитель именуется накопителем группового действия. Найдем теперь форму пачки импульсов на выходе СФ. Пусть пачка имеет прямоугольную огибающую и состоит из прямоугольных импульсов (рис. 5.10, а). На выходе СФ для одиночных импульсов образуется пачка треугольных импульсов (рис. 5.10, б). Далее, так как амплитуды всех импульсов равны, происходит равновесное суммирование сдвинутых импульсов (рис. 5.10, в, г), в результате которого амплитуда импульсов пачки линейно растет и затем падает (рис. 5.10, д). Таким образом, изменение огибающей пачки на выходе СФ аналогично изменению формы одиночного импульса. Точно

Рис.5.10. Пачка импульсов на выходе СФ

такую же форму имеет огибающая когерентных радиоимпульсов, если использовать СФ для отдельных радиоимпульсов и выполнить условия когерентного сложения.

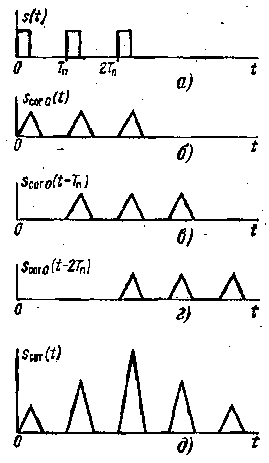

5.11. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) накопителя группового действия

При симметричной огибающей, имеются главные «зубья» шириной (на нулевом уровне) 2Fn/N (кроме нулевого зуба, имеющего ширину Fn/N) на расстоянии Fn друг от друга и боковые зубья шириной Fn/N. Минимальная их амплитуда в точках Fn/2, 3Fn/2,... (посередине между главными лепестками) равна единице, так что отношение максимальных амплитуд зубьев к минимальным равно N, т. е. минимальная амплитуда зубьев достигает величины 1/N.

Кроме того ширина главных зубьев на уровне 0,707 приблизительно равна

F0,7=Fn/N=1/(NTn).

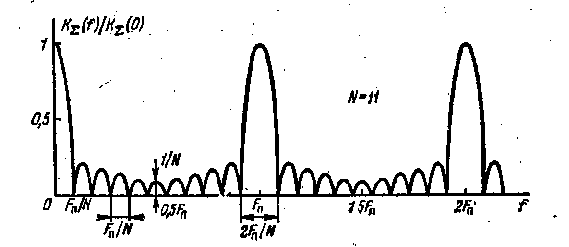

При увеличении числа импульсов N ширина зубьев уменьшается. В пределе при N (периодическая последовательность импульсов) F0,70 и боковые лепестки исчезают. Характеристика накопителя остается без изменения в случае пачки радиоимпульсов. Происходит лишь перенос в область несущей частоты характеристики СФ для одиночных радиоимпульсов. Следует, однако, отметить, что техническая реализация радиочастотного накопителя гораздо сложнее, чем видеочастотного. На рис. 5.12 показаны АЧХ, СФ для соответствующих сигналов.

Сказанное выше доказывает, что СФ для пачки импульсов является гребенчатым фильтром (ГФ). Так как полосы прозрачности расположены на частотах, кратных частоте повторения Fп, то такой фильтр можно назвать полосовым гребенчатым фильтром (ПГФ). В принципе при низкой скважности, когда общая ширина полосы СФ, определяемая шириной спектра одиночных импульсов, составляет небольшое число Fn, ПГФ можно реализовать с помощью набора узкополосных фильтров.

Рис. 5.12. Амплитудно-частотные характеристики СФ для пачек видеоимпульсов и радиоимпульсов

В гребенчатом фильтре особенно наглядно виден механизм оптимальной фильтрации. Дело в том, что полосы прозрачности главных зубьев ГФ пропускают основную часть энергии спектра импульсов. Поэтому максимальная амплитуда импульсов снижается к концу пачки незначительно. Что же касается помехи, обладающей равномерным спектром, то ее мощность определяется результирующей полосой пропускания и поэтому уменьшается значительно. Сравним отношение сигнал-шум на выходах ПГФ и квазиоптимального фильтра для одиночного импульса. Только на основе фильтровых свойств ПГФ, предполагая, что амплитуды импульсов на выходе рассматриваемых фильтров одинаковы. Поэтому выигрыш в отношении сигнал-шум, даваемый ПГФ, обратно пропорционален отношению мощностей помехи на выходах фильтров, которые, в свою очередь, пропорциональны соответствующим полосам. Для прямоугольных импульсов можно ограничить полосу величиной 1/и. В пределах этой полосы имеются 1/иFn зубьев. Эффективная полоса каждого зуба, приблизительно равная полосе на уровне 0,707, близка к Fn/N, т. е. общая (шумовая) полоса равна (1/uFn)Fп/N. Поэтому выигрыш в отношении сигнал-шум по мощности равен N.

Соответствующее

отношение по напряжению равно

![]() .

.

Можно сделать вывод на основании того, что энергия пачки из N одинаковых импульсов в N раз больше энергии одного импульса.

Описанный выше процесс оптимальной фильтрации легко объясняется на основе механизма накопления, показанного на рис. 5.10 (без шумов). В процессе накопления максимальная амплитуда сигнала возрастает в N раз, а энергия и мощность - в N2 раз. Так как шумы состоят из флуктуационных выбросов, появляющихся в случайные моменты времени, то они накапливаются медленнее. Сложение таких некоррелированных выбросов происходит, не арифметически, а геометрически, т. е. энергия и мощность растут пропорционально числу складываемых порций N. Таким образом, отношение сигнал-шум растет в N2/N = N раз.

Таким образом, при синтезе квазиоптимальных фильтров для реальных сигналов следует обращать основное внимание на главные зубья частотной характеристики и уменьшать по возможности уровень боковых зубьев.